容积-黏度吞咽试验在神经源性吞咽功能障碍患者护理中的应用

2020-03-06徐惠芳徐赛珠郑玉立刘雪红

徐惠芳 徐赛珠 郑玉立 刘雪红

脑卒中、脑外伤等会对患者迷走神经、舌咽神经、舌下神经及相应皮层与核团造成不同程度的损伤,从而影响吞咽协调性及舌运动随意性,最终导致吞咽功能障碍[1]。而吞咽功能障碍通常会引起呛咳、误吸等,甚至会引起吸入性肺炎及窒息,不利于患者预后[2]。洼田饮水试验具有简单易行、患者接纳程度高等优点,是既往临床中常用的吞咽功能障碍筛查方法,具有较高的诊断价值。但是洼田饮水试验对隐匿性误吸的诊断准确性并不高;而且在临床上未进行全面的吞咽功能障碍评估就采取留置胃管、禁止经口饮食等护理方案,也不符合患者个体化的护理需求。因此,有学者建议联合其他评估方法给予个体化护理,提高护理效果[3]。本院在神经源性吞咽障碍患者护理中应用容积-黏度吞咽试验(volumeviscosity swallow test,V-VST),效果较为满意,现将结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选取本院2018年1至9月收治的115例神经源性吞咽功能障碍患者为研究对象,其中给予常规护理57例,为对照组;在常规护理的基础上应用V-VST全面评估吞咽风险后给予个性化喂养58例,为观察组。对照组男 34 例,女 23 例;年龄 42~76(60.18±11.33)岁;脑梗死30例,脑出血27例;吞咽功能障碍程度:口腔期20例,咽期37例。观察组男37例,女21例;年龄40~74(60.51±10.73)岁;脑梗死34例,脑出血24例;吞咽功能障碍程度:口腔期22例,咽期36例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05)。纳入标准:(1)临床明确诊断为脑卒中;(2)病程<1周;(3)洼田饮水试验 2~5 级;(4)生命体征平稳;(5)意识清楚,能正常交流沟通;(6)知情同意且积极配合研究。排除标准:(1)合并精神病或既往有精神病史;(2)入院前使用过影响吞咽功能的药物(如镇静剂、肌松剂等);(3)合并心、肝、肺、肾等重要脏器损害;(4)神经内科普通病房入住时间<7d;(5)临床资料不完整者。

1.2 护理方法 (1)对照组给予常规护理,采用营养风险筛查2002(NRS-2002)量表评估患者营养状况。为洼田饮水试验2级患者提供饮食指导,包括食物黏稠度改进、进食体位及摄食指导等,不对食物黏稠度及一口量进行限制;为洼田饮水试验3~5级患者留置胃管,按照《成人经鼻胃管喂养临床实践指南》要求进行喂养[4]。(2)观察组在对照组基础上,先应用V-VST全面评估患者吞咽风险,再给予个性化喂养。

1.2.1 V-VST 准备物品:(1)5、10、20ml量勺;(2)类糖浆状食物(黏度 51~350mPa·s);(3)水(黏度 1~50mPa·s);(4)类布丁状食物(黏度>1 750mPa·s)。具体方法:嘱患者取坐位。第一步:依次选择5、10、20ml类糖浆状食物给患者吞咽;若吞咽时发生有效性受损(即分次吞咽、唇部无法完全闭合、食物残留在咽部或口腔)或安全性受损(即咳嗽、音质改变,血氧饱和度降低≥5%),则立刻停止试验,直接进入第三步;若安全吞咽则进行下一步。第二步:依次选择5、10、20ml水给患者吞咽,若吞咽时发生有效性受损或安全性受损,则立刻停止试验,直接进入第三步;若安全吞咽也进入下一步。第三步:依次选择5、10、20ml类布丁状食物给患者吞咽,若吞咽时仍发生安全性受损,则立刻结束试验;若安全吞咽,则完成最后一步试验。填写V-VST结果记录单。

1.2.2 个体化喂养护理 根据V-VST结果,结合2016年版卒中康复指南[5]与相关专家共识[6],制定个体化喂养护理方案。(1)不伴安全性受损,但伴有效性受损:以其吞咽时不发生任何有效性问题为原则,采用稠度最低与容量最大的食物;如吞咽水的过程中存在有效性受损指征,应指导患者采取限水措施,单次糖浆状食物喂养量最多20ml。(2)伴安全性受损(无论是否伴有效性受损):喂养时以保证安全性为原则,给予患者吞咽最安全稠度及容量的食物,根据其具体病情给予最佳饮食,并采用最大容量以确保吞咽有效性,详细食物稠度信息参考美国营养学会发布的相关指南[7]。(3)有效性受损且容积<10ml(或安全性受损且容积≤10ml):若患者经口进食达不到目标喂养量[(104.6~146.4kJ/(kg·d)]的60%,给予管饲喂养(鼻胃管),每天评估1次是否有必要实施管饲喂养,直到吞咽安全且经口进食≥目标喂养量的60%。(4)有效性受损且容积≥10ml(或安全性受损且容积>10ml):若患者经口进食≥目标喂养量的60%,则继续经口进食。

1.2.3 个体化喂养护理注意事项 (1)进食过程中将床头上抬30°或采用坐位,偏瘫者采用健侧卧位;(2)结合V-VST结果,采用适宜的一口量(≤20ml)及食物黏度;(3)用柄长而小的勺子将食团送入患者舌中后部;(4)进食速度应缓慢,完全咽下后再进食下一口,留意每口进食后是否有残留食物;(5)患者进食过程中若发生呛咳、气促等意外情况,应立即停止进食,让患者充分休息,并认真查找原因,如有必要可再次对其吞咽功能进行试验;(6)进食完成后及时漱口,保持口腔清洁,30min内尽可能不进行拍背、翻身及吸痰等操作。

1.3 观察指标 观察并比较两组患者住院期间管饲及并发症发生情况(包含留置胃管比例、管饲时间、误吸及吸入性肺炎发生率),护理前、后(第7天)吞咽功能(采用洼田饮水试验评估)。

1.4 统计学处理 应用SPSS 23.0统计软件。计量资料用表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料用率表示,组间比较采用χ2检验或秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

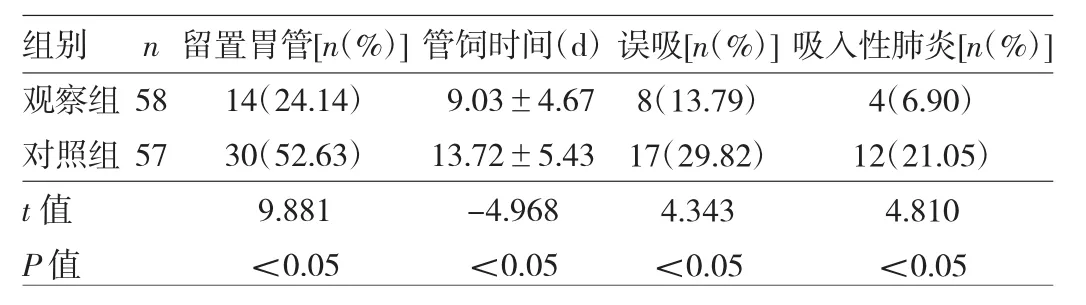

2.1 两组患者住院期间管饲及并发症发生情况比较 与对照组比较,观察组留置胃管的比例以及误吸、吸入性肺炎发生率均明显降低,管饲时间缩短,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 1。

表1 两组患者住院期间管饲及并发症发生情况比较

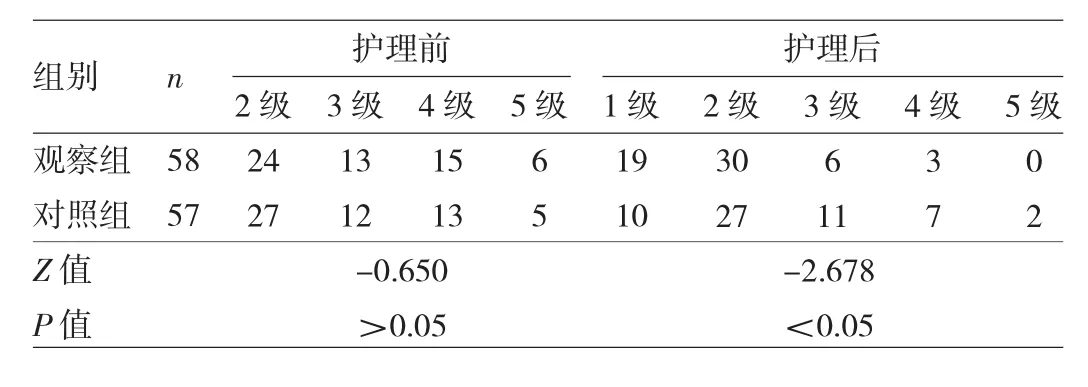

2.2 两组患者护理前后吞咽功能比较 护理前,两组患者吞咽功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,观察组吞咽功能优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 两组患者护理前后吞咽功能比较(例)

3 讨论

本研究结果显示,在神经源性吞咽功能障碍患者护理中应用V-VST,有助于降低神经留置胃管比例及误吸、吸入性肺炎发生率。神经源性吞咽功能障碍患者通常对食物性状要求较高,如果选择类糖浆状、稀流质等稠度低的食物,虽不易造成口腔及咽部残留,但会增加误吸风险;如果选择类布丁状、流质等黏稠度高的食物,则易造成口腔及咽部残留,不积极处理也会引发误吸。目前,吞咽造影检查是诊断吞咽功能障碍的金标准,临床上一般根据造影结果对患者进行摄食指导和康复训练[8]。但是吞咽造影检查无法在床旁评估,有一定辐射,且费用高,在临床上应用有诸多限制。因此,目前多数医院仍采用洼田饮水试验作为神经源性吞咽功能障碍患者的主要评估工具以及管饲喂养依据。但该试验的特异度较低(<50%)[9],且不能评估患者能吞咽的液体容积和稠度。而长时间置管会增加患者咽痛、口干等不适症状。因此,减少非必要的胃管留置,缩短管饲时间,在提高护理质量及舒适度等方面具有重要意义。相关研究表明,对洼田饮水试验3级患者,给予类布丁状稠度食物吞咽的安全性较高[10]。V-VST尝试先让患者吞咽5ml类糖浆状食物,在容积增加过程中若发生有效性受损或安全性受损,则直接进入吞咽5ml类布丁状食物步骤,通过减少一口量或增加食物稠度使患者安全吞咽,并有效减少非必要的胃管留置;同时将患者能吞咽的容积和稠度作为判断拔管时机的重要依据,最大程度地减少管饲时间。此外,还可以避免稀薄液体渗入气道而造成隐性误吸。

V-VST具有操作简便、实用性强、经济性好等优点,在患者床旁即可完成,且试验材料易获得,可重复进行;通过相应标准化步骤让患者吞咽不同稠度或容积的食物,以掌握患者吞咽各种食物的安全性,在有效降低留置胃管比例及缩短管饲时间的同时,患者也能获得更多的早期吞咽功能锻炼机会,增强咽喉、软腭及舌肌吞咽协调性及运动反射灵活性,有效防止吞咽肌群的失用性萎缩[11]。本研究结果显示,护理后,观察组患者吞咽功能明显优于对照组。

综上所述,V-VST可明显降低神经源性吞咽功能障碍患者的留置胃管比例、误吸及吸入性肺炎发生率,缩短管饲时间,有助于吞咽功能的恢复。