压力与期冀:生态文明视域下企业绿色技术创新的驱动机制研究

2020-02-26李楠博

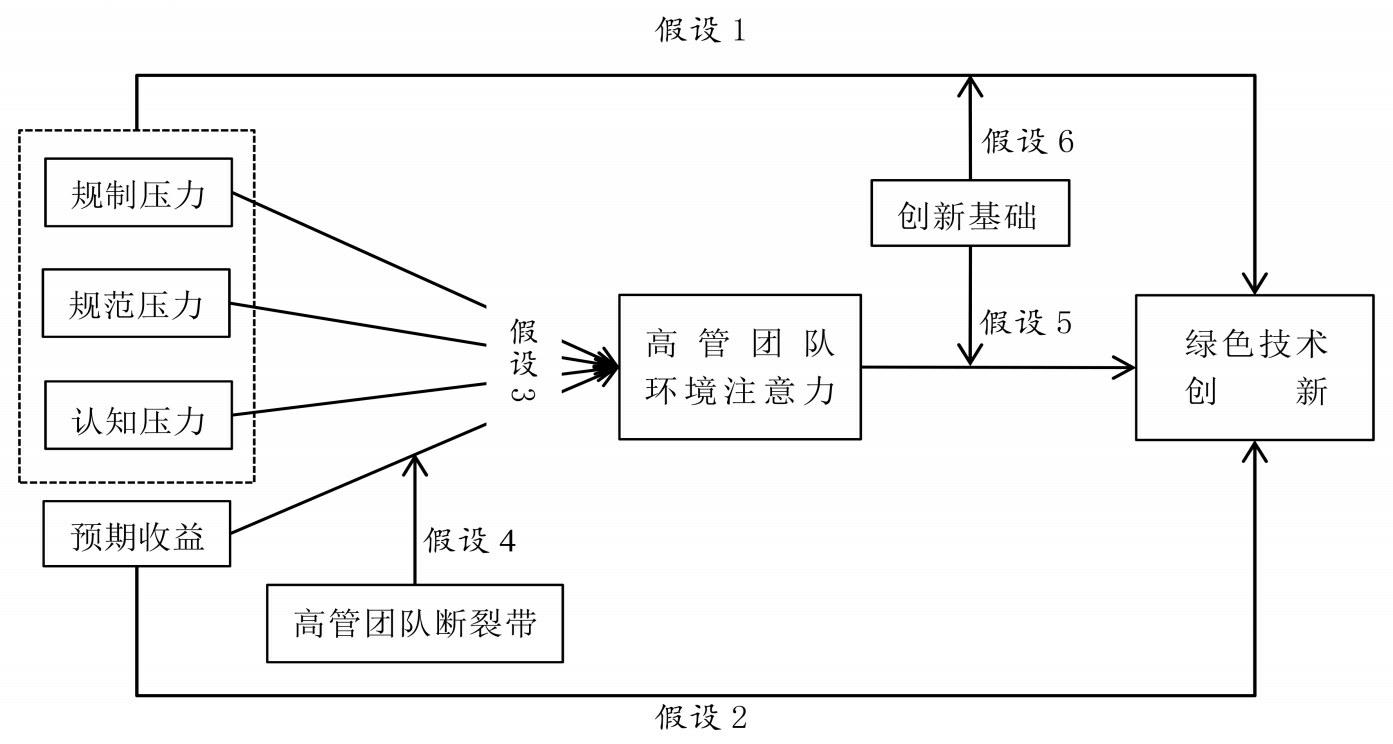

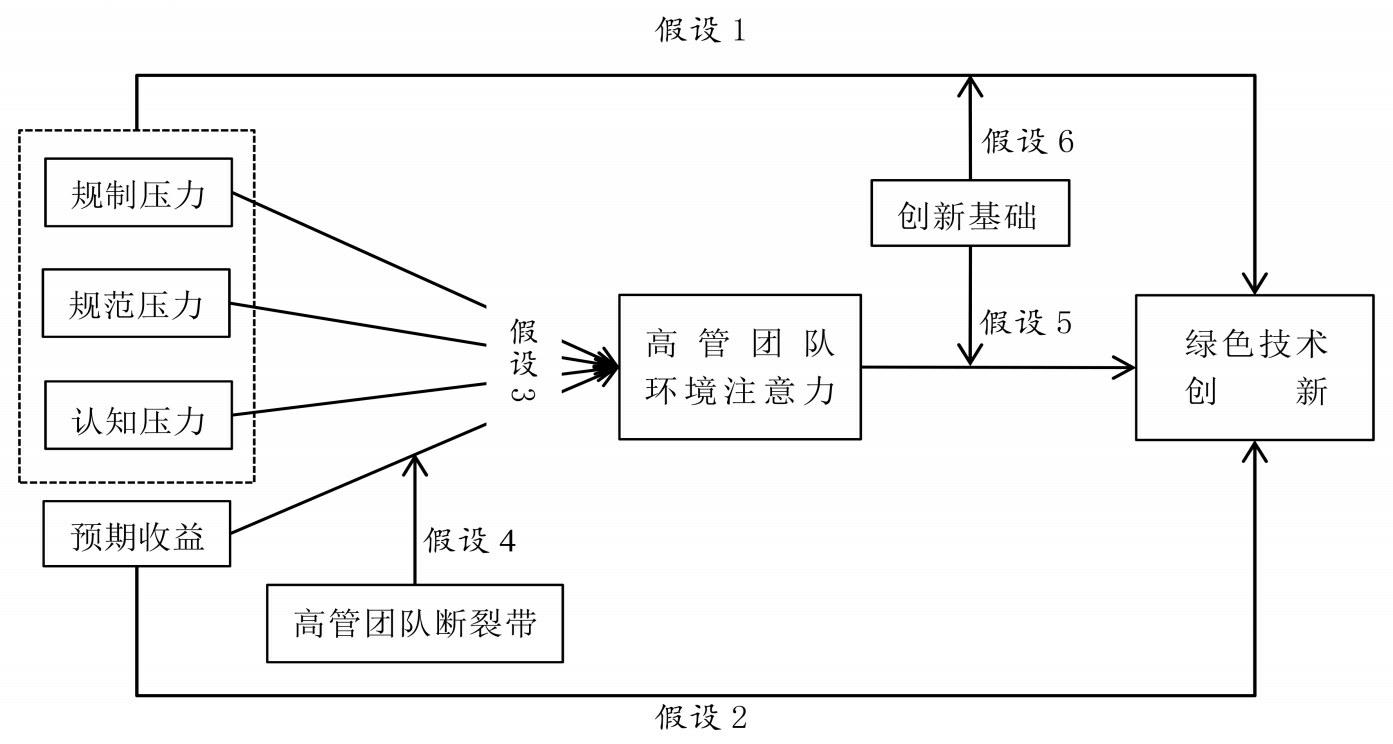

摘要:在环境保护与区域经济发展矛盾日益激烈的背景下,着眼于生态文明建设视角,以2013—2017年我国重污染行业上市公司为研究样本,利用条件过程分析方法研究了企业绿色技术创新的驱动机制。研究结果表明,企业绿色技术创新的原始驱动力来自于两方面:一是制度压力,二是预期收益。制度压力能够进一步分解为规制压力、规范压力和认知压力,三种压力和预期收益以高管团队环境注意力为中介,协同作用驱动企业绿色技术创新。预期收益对企业绿色技术创新的促进作用被高管团队断裂带强度负向调节,高管团队环境注意力以及制度压力对绿色技术创新的促进作用被企业创新基础正向调节,形成了生态文明视域下的企业绿色技术创新驱动机制。该驱动机制有利于提升企业和区域绿色技术创新能力。

关键词:制度压力;预期收益;绿色技术创新;驱动机制

作者简介:李楠博,长春理工大学经济管理学院讲师(长春130021)

基金项目:教育部人文社会科学研究项目(18YJC630074);吉林省教育厅科研项目(JJ? KH20190607SK)

DOI编码:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2020.01.010

引言

2019年4月,国家发展和改革委员会联合科技部发布了《国家发改委科技部关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,以降低消耗、减少污染、改善生态、促进生态文明建设、实现人与自然和谐共生的新兴技术为内涵的绿色技术创新,正在成为全球新一轮工业革命和科技竞争的重要新兴领域。①在当前全球经济形势低迷、生态环境矛盾日益尖锐的情况下,绿色技术创新不仅是引领经济实现绿色可持续发展的第一推动力,也是推进生态文明建设的最重要着力点。①

企业是绿色技术创新的重要主体,②与其他传统创新相比,双重外部性是企业绿色技术创新的重要特征之一,③由此带来的市场失灵问题导致在过去很长一段时间里对企业绿色技术创新驱动力的研究都集中于政策和制度驱动。但符合生态文明视域的绿色技术创新概念,并非如过去一样以满足环境制度的最低要求为目标,更多的是强调企业对可预见污染的预防、控制和治理,主要体现在通过引进新产品和新工艺流程等逐步降低企业外部环境负担。④绿色技术创新这一概念的升级,不仅提升了其内涵范畴,更强调了企业作为绿色技术创新主体的主观能动性。不难发现,生态文明视域下,单纯的强制性政策已经难以驱动新型绿色技术创新。

我国经济经历了相当长时间的粗放扩张型高速增长,如今进入了增速放缓的生态文明发展新阶段,随着经济增长方式的转变,与生态环境保护息息相关的各利益主体的诉求逐步由对立走向一致,曾经依靠制度压力调控的企业绿色技术创新已经逐步向市场调节靠拢,如何更好地利用政策和市场双重手段协调经济发展与环境保护的关系,将是未来很长一段时间内我国政府和企业必须面对并解决的首要问题。

本文的研究正是立足这一视角,对生态文明视域下企业绿色技术创新的驱动因素和驱动路径进行了分析。与过往的研究不同,本文基于绿色技术创新的概念内涵,从企业外部和内部两个层面对绿色技术创新的驱动力进行分解,其中外部驱动因素来自制度压力,内部驱动因素来自企业对绿色技术创新的预期收益。同时还考察了企业绿色技术创新基础、高管团队断裂带和高管团队环境注意力在绿色技术创新驱动过程中的调节和中介作用,采用Hayes提出的“条件过程模型(Conditional Process Analy? sis)”⑤对这一被中介的双重调节驱动模型进行测度,采用全新的研究范式和研究视角对企业绿色技术创新驱动机制进行研究,最后从创新驱动力和驱动路径角度出发,为提升企业绿色技术创新能力、改善区域绿色技术创新环境提供政策建议。

一、文献回顾与研究假设

(一)企业绿色技术创新驱动因素的相关研究

绿色技术创新的驱动力问题是学术界的研究热点之一。通过对Scopus数据库的检索,发现过去10年有关绿色技术创新的研究中,以绿色技术创新驱动力为研究对象的文献已经达到总研究量的30%,⑥虽然研究结论尚未达成一致,但丰富的研究从多角度出发,在深度和广度上为寻找企业绿色技术创新的驱动力提供了参考。过往研究显示,企业绿色技术行为可以分为主动式创新和被动式创新,驱动因素则可以分为内部驱动因素和外部驱动因素。⑦本文的研究借鉴这一观点,从内、外两个层面分析企业绿色技术创新的原始驱动力。(从长期来看技术进步也是绿色技术创新的驱动要素之一,①但鉴于本研究所使用的样本区间时限较短,因而不考虑技术进步对绿色技术创新的影响。)

1.企业绿色技术创新的外部驱动因素——制度压力

在企业绿色技术创新的外部驱动因素中,环境制度压力是最受关注的驱动因素。从利益相关者角度来看,政府是企业重要的外部利益相关者,来源于政府的制度压力必将使企业采取行动以满足其要求,即使企业自身符合社会普遍认知以及合法性要求。②新制度主义从组织的制度环境角度,将这一制度压力分解为规制压力、规范压力和认知压力,这一分解方式恰当地解释了制度对企业行为的塑造性。③

(1)规制压力

环境制度压力下的规制压力来源于行政机构,指由国家正式颁布的与生态环境相关的具有法律约束力和强制力的法律法规和行政指令对目标企业形成的压力。④只有企业完全符合法律法规所制定的各项规章制度,才能够具备规制合法性。⑤Chen等人结合制度理论和资源基础观,通过对200多家企业数据的分析,指出规制压力对企业绿色创新有显著的积极影响,⑥这代表了大部分已有研究的结论。也有研究有不同结果,如高苇等人发现,环境规制强度与矿业绿色创新之间存在“U”型非线性关系,环境规制对矿业绿色发展的影响表现为先抑制、后促进。⑦

由于规制压力的强制性特征,因此其也是驱动企业被动型绿色技术创新行为的最主要因素。本文研究的样本企业为重污染上市企業,其规制压力主要由命令型节能减排指标构成,⑧规制压力较弱时,违规成本低,约束性差,此时企业行为以满足强制性要求最低标准为目标,缺少进行绿色技术创新的动力;随着规制压力的增强,违规成本逐渐提高,企业被迫进行绿色技术创新,规制压力对企业绿色技术创新的驱动作用逐渐显现;但若规制压力强度超过适宜区,企业的环保成本就会大幅增加,成本的提高将导致企业生产效率低下,企业也无法将有限的资源继续投向绿色技术创新,绿色技术创新的发展因而受阻,此时若继续加大规制压力,必然会导致企业绿色技术创新水平随之大幅下降。有鉴于此,依据上述分析结合相关文献,提出如下假设。

假设1a:规制压力对企业绿色技术创新具有倒“U”型非线性驱动效果。

(2)规范压力

规范压力来源于场域内的其他利益相关者,包括客户和消费者、供应商或行业内组织,企业在这些利益相关者的激励之下从规范体系、价值观中形成的共享概念和行为准则被称为规范压力。①有关规范压力的研究数量较少,且大多结合其他理论共同分析。基于制度理论和资源基础观的研究结果显示规范压力对企业绿色创新有显著积极影响,②采用结构方程的研究结果也发现规范压力对企业绿色技术创新有正向预测效果。②在我国,随着经济发展和科技进步,人们对美好生态环境的向往日益强烈,产品及产品生产过程中的绿色环保性正在越来越强烈地引起公众关注,过往研究表明,规范压力虽然来自于非官方组织,但这些市场中的利益相关者的认同程度影响着企业生产过程中的全部环节,③裹挟着企业为了提升自身的道德合法性而主动进行绿色技术创新,因此,本文提出如下假设:

假设1b:规范压力对企业绿色技术创新有正向驱动作用。

(3)认知压力

当前对认知压力的研究存在着争议。从合法性角度出发的研究认为,认知压力是指当特定行为被公众所熟悉并认可时,所具备的认知合法性压力;④而从企业战略反映角度出发的研究认为,认知压力对企业战略的塑造性在于企业文化价值、风俗习惯等压力下形成的企业战略反应。⑤从制度同构角度出发的研究更具普适性意义,其认为认知压力来源于个体或组织对外在环境的理解认识,当组织战略行为存在不确定性时,就会倾向主动模仿同行的成功行为。⑥与规范压力相比,认知压力不追求共同的价值观和道德观,而是更强调企业行为的公众接受性,是在一定范围内企业自然接受的行动脚本,能够带来模仿效果。如Escobar和Vredenburg研究发现,跨国公司在应对当地环境问题带来的认知压力时,通常会采取模仿策略。⑦绿色技术创新战略是企业塑造社会责任形象的战略体现,在环境污染问题备受关注的当下,社会对企业环保意识的要求比过去任何时候都高,为了谋求企业的可持续发展,在认知压力的作用下,企业必然会制定主动性绿色技术创新战略,由此本文提出如下假设:

假设1c:认知压力对企业绿色技术创新有正向驱动作用。

2.企业绿色技术创新的内部驱动因素——预期收益

除了外部压力,内部因素也同样能够驱动企业绿色技术创新,预期收益即为企业进行绿色技术创新行为最重要的内部驱动力。⑧作为企业发展战略的制定者,高管团队会利用对成本和未来收益的认知做出绿色技术创新决策,⑨绿色技术创新带来的收益在短期内表现为经济收益,即通过绿色管理而产生的从原材料到能源再到劳动力成本的降低,同时还包括废料产品的销售以及环保相关知识产权转让所得收入;①从长期来看,企业无形收益的重要意义远大于经济收益,由绿色技术创新带来的企业竞争力的增强、社会声誉的提高以及品牌形象的塑造对企业未来的持续发展至关重要,②当企业的战略制定者关注到这一发展需求,就会主动采取绿色技术创新战略,因而本文提出如下假设:

假设2:企业对绿色技术创新的预期收益能够驱动其进行绿色技术创新活动。

(二)高管团队环境注意力的中介作用与团队断裂带的调节作用

1.高管团队环境注意力

高管团队是企业战略的制定者,③当一定强度的制度压力作用于目标企业时,企业高管团队会依据对制度压力的认知和对收益的期望给予相应的战略反饋,企业的绿色技术创新表现就是这一战略反馈的结果。也就是说,在制度压力渗透于企业的过程中,高管团队依据自身对环境的判断所做出的战略抉择实际上在制度压力和预期收益组成的驱动力组合与绿色技术创新间起到了中介作用,而实际上导致最终战略决策出现差异的根源则在于高管团队环境注意力配置的差异。目前已出现少量高管团队注意力的相关文献,但尚未出现可供参考的有关高管团队环境注意力的研究。本文提出的高管团队环境注意力是指企业高管团队对与生态环境保护相关的内容赋予的关注度的大小。注意力基础观认为,组织对外部环境的认知是其注意力配置分布的充分反映,且组织的注意力如资源一样,是十分有限的,④因而只有组织将较多的注意力配置于绿色技术创新问题上时,才能够做出有利于绿色技术创新绩效的战略抉择,本文据此提出假设:

假设3:企业高管团队环境注意力在制度压力和预期收益对企业绿色技术创新的驱动过程中起中介作用。

2.高管团队断裂带

高管团队断裂带是指基于多个特征联合,将一个团队划分为两个以上子团队的假定分界线。⑤过往研究证实,本土情境下的绿色技术创新过程中,高管团队断裂带可依据成因分为4种类型,包括社会分类断裂带、任务相关断裂带、社会资本断裂带和人际特征断裂带。⑥团队断裂带会导致团队内部人员在认知和情感上的分裂,阻碍知识和信息在团队内部流动,⑦导致团队注意力分散,而分散的团队注意力配置势必影响相关战略的制定,最终负向影响企业的绿色技术创新。在企业绿色技术创新的驱动因素中,能够驱动主动型绿色技术创新行为的因素更易受到团队断裂带的影响,包括规范压力、认知压力和预期收益。但压力性因素对企业的影响以合法性和同构特征为目标,在这一目标范围内企业高管团队的认知难以出现显著差别,但对绿色技术创新预期收益的判断则会由于成员特征属性上的差别而产生认知分歧,高强度的高管团队断裂带会导致团队内部沟通不畅,难以在相关议题上达成共识,最终阻碍预期收益对高管团队注意力的正向影响,反之亦然。有鉴于此,本文提出如下假设:

假设4:企业高管团队断裂带强度对预期收益和高管团队环境注意力配置的关系起负向调节作用。

(三)企业创新基础的调节作用

基于资源基础论和组织能力观角度,竞争优势来源于组织内部可支配的资源和能力。①和所有的创新活动一样,绿色技术创新行为能否为企业带来竞争优势,一方面取决于企业可用于创新战略的资源拥有度,另一方面取决于企业进行创新的能力,资源和能力共同决定了企业的创新基础。从过往研究来看,相同的企业战略倾向会因不同企业的创新基础而产生最终创新绩效上的差别,那些创新资源拥有度高、创新能力好的企业,能够使创新战略更好地得到执行,也更容易获得较高的创新绩效。即便是在相同的创新收益预期下,创新基础也是企业差异性创新结果的决定性因素。有鉴于此,本文绘制了如图1所示的企业绿色技术创新驱动机制图,并提出如下两个假设:

假设5:企业创新基础对高管团队环境注意力和企业绿色技术创新的关系起正向调节作用。

假设6:企业创新基础对预期收益和企业绿色技术创新的关系起正向调节作用。

图1企业绿色技术创新驱动机制理论模型图

二、研究设计与研究方法

(一)样本选择与数据来源

本文的研究样本为2013—2017年(数据所限,统计间隔为2年)我国A股上市的重污染企业。参考相关研究,对重污染行业的认定以证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》,环保部在2008年颁布的《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函〔2008〕373号)和2010年颁布的《上市公司环境信息披露指南》(环办函〔2010〕78号)为准,共有16类行业,包括火电、水泥、钢铁、造纸、制药、电解铝、煤炭、发酵、化工、酿造、建材、纺织、冶金、石化、制革和采矿业。进一步对数据进行筛查,为保证其完整性,剔除连续数据低于4年以及2013年1月1日后上市的企业样本,为保证样本代表性,剔除ST、*ST、SST和S*ST样本;为保证团队断裂带测算精度,剔除样本期内任一统计年度高管团队规模少于7人的样本,共得到87个样本企业。

相关数据来自于各地方统计年鉴和《中国城市统计年鉴》,绿色技术创新数据和高管团队成员背景特征数据来自于国泰安(CSMAR)数据库、WIND数据库和企业年报,年报由公开渠道获得。数据的基础处理利用Excel.2013完成,条件过程模型的估计和检验通过Process3.1 for SPSS.21实现。

(二)变量定义与测度

1.因变量

绿色技术创新(GTI)。当前对绿色技术创新指标的定义,方式有很多。比较典型是利用专利授权情况作为企业绿色技术创新能力的代理变量,①也有研究为了避免专利授权带来的时滞问题,选择以研发投入替代专利授权数量。②就本文样本企业而言,重污染行业在生产实践中,绿色技术创新贯穿生产全过程,因而结合过往研究的经验,选择以研发投入和能源消耗量的比值测度企业绿色技术创新能力。③

2.自变量

规制压力(RP)。现有研究对规制压力的测量大多倾向于测量强制型压力,采用的测量方式主要是单位GDP能耗,④另有部分研究选择了环境治理投资数额以及市辖区建成区绿化覆盖率代表规制压力。⑤考虑到规制压力中除了强制型压力外,还有鼓励型压力和扶持型压力,因此采用加权方式对三种类型规制压力赋以差额权重(以单位GDP能耗代表强制型压力,以政府补贴代表鼓励性压力,以专项扶持基金数额代表扶持型压力),使得三种压力共同组成规制压力指数。

规范压力(NP)。除政府机构外的其他非正式机构、组织和个人都有可能对企业施以规范压力。对于重污染企业来说,规范压力会伴随着上下游客户、属地居民、区域性生态环境组织的环保意识提升而增强。据此,选择以上海交通大学民意与舆情调查研究中心发布的《中国城市居民环保态度蓝皮书》⑥⑦中对环保意识测评结果测量企业面临的规范压力,该调查是基于我国34个主要城市调研所得,对于处于非调研城市的重污染企业,选择其省会城市数据作为替代。

认知压力(CP)。基于制度同构角度,模仿行为是认知压力的主要成因。地区行业中的领袖企业会起到绿色技术创新示范作用,其他企业因此产生模仿压力。本文按“国际专利分类绿色清单”统计企业绿色技术专利数量,进而选择每个企业所处地区的行业领袖,将其认知压力定义为0,进一步对其他企业认知压力进行标准化处理,得到企业绿色技术创新的认知压力指数。

预期收益(PY)。对绿色技术创新带来的收益的预判是企业进行绿色技术创新行为的重要推动力之一。企业对于预期收益多寡的判定直接体现于对目标行为的先期投入,然而重污染企业的绿色技术创新投入无法从总投入中区分,但注意到重污染企业进行的创新活动大多与节能減排和提高生产率相关,⑧因此以企业全部研发投入的自然对数代表其对绿色技术创新战略的预期收益。

3.中介变量

高管团队环境注意力(TEA)。过往研究大多采用自动文本分析法测量团队注意力配置,与这些研究一致,本研究以样本企业年报为基础,利用文本分析软件Text Statistics Analyzer分词,采用霍斯提(Holsti)一致性公式保证所选关键词的信度,关键词选择“环保、生态、低碳、环境、绿色、清洁、净化、污染、治理、废气、废水”等一系列与生态环境相关词汇,提取关键词后,经由人工分析语句内容,确保其能够代表企业环境注意力方向,剔除无关语句,最终形成关键词词频统计表。

4.调节变量

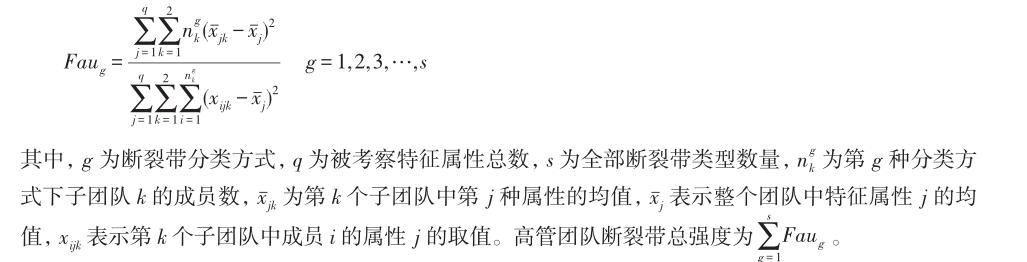

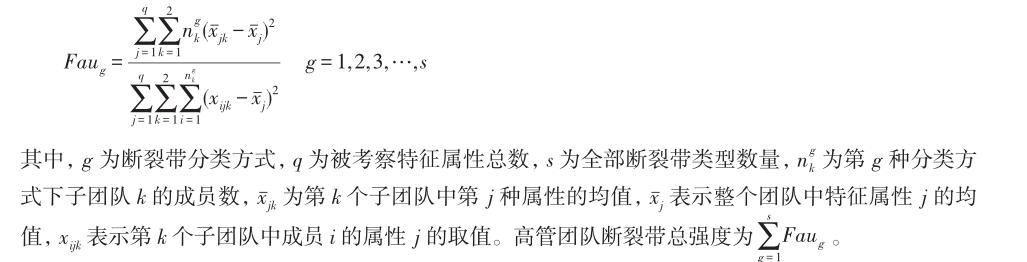

高管团队断裂带(TF)。高管团队断裂带可分为4种类型,分别是社会分类、任务相关、社会资本和本土情境下的人际特征断裂带,①基于团队成员背景属性特征,利用Lau和Murnighan②提出的“二分模式”计算高管团队断裂带强度,具体计算方法为:

创新基础(IB)。创新基础由创新资源和创新能力决定,运用三阶段数据包络分析方法(Threestage DEA),将企业的内部和外部创新资源作为投入要素(内部资源包括科研人员数量、研发投入和新增固定资产投资额,外部资源为政府补贴和税收优惠),以专利数量作为产出要素,测算样本企业在排除环境和机会因素下的创新基础指数。

5.控制变量

借鉴已有的研究,发现企业规模(SIZE)和所有权性质(NPR)对企业绿色技术创新能力有显著影响,③因此选择这两个变量作为控制变量。

三、假设检验与分析

(一)描述性统计分析和相关分析

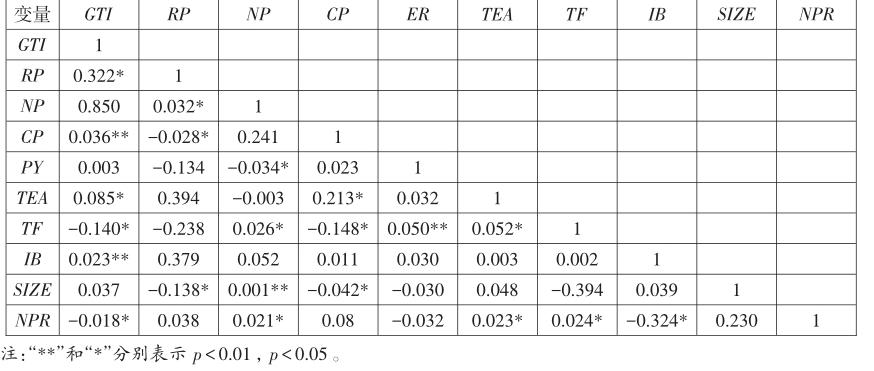

表1变量的描述性统计分析结果

研究中所涉及的各主要变量的描述性统计结果和相关性分析结果如表1所示(所有变量均经过标准化处理)。通过表1中的描述性统计分析部分能够看出,因变量绿色技术创新在样本区间内均值为0.243,说明重污染企业绿色技术创新仍有较大提升空间。绿色技术创新数据(标准差为0.120)在样本区间内表现出一定的离散性,有利于提升后续研究的代表性。纵观全部变量,在数据差异性上均表现良好,其中差异性最大的变量为企业规模,说明样本企业规模相差较大,增强了实证结论的普适性。

从表2的相关性分析结果能够发现,绿色技术创新与大部分主要变量间存在显著相关关系,这些相关关系的存在为后续绿色技术创新机制的实证研究奠定了基础。值得关注的是,所有主要变量中,唯有高管团队断裂带与绿色技术创新负相关,这为断裂带的负向驱动调节作用提供了一定程度的佐证。主要变量相关系数均未超过多重共线性问题发生阈值,因此可以进一步推进至假设检验。

表2变量的相关分析结果

(二)企业绿色技术创新机制的假设检验

如图1的驱动机制示意图所示,企业绿色技术创新战略和行为的原始驱动力包括两个主要部分,分别是制度压力和预期收益,而正如前文的分析,分解后的制度压力并非每一项都会单独驱动企业绿色技术创新,而是以高管团队注意力为驱动中介组成驱动路径,这一变量间的关系结构不符合一般被调节中介模型的要求,因而利用Hayes等人提出的条件过程模型的两个步骤对绿色技术创新的驱动机制进行分析。

1.中介效应检验

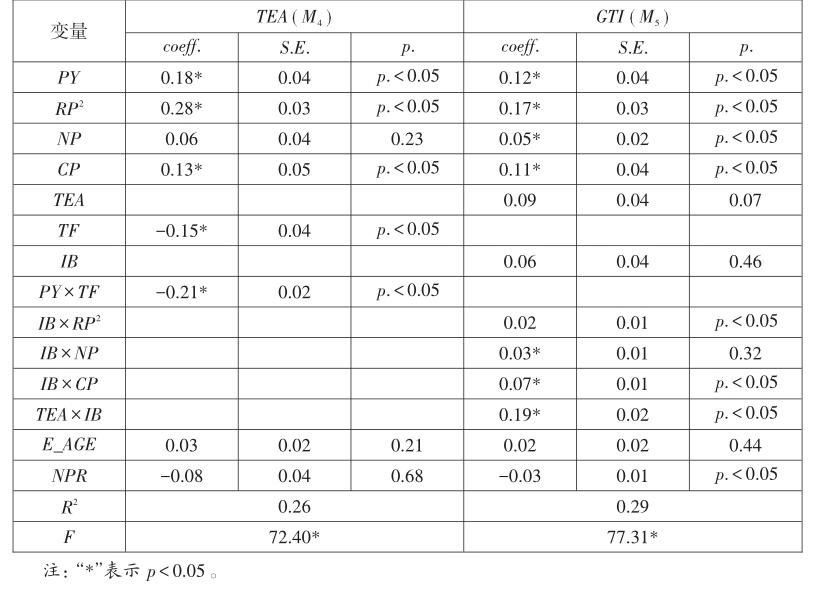

基于本文研究特征和变量间的关系结构,在控制企业年龄和产权性质的前提下,采用Hayes条件过程模型中的简单中介模型Model-4对高管团队环境注意力在制度压力和预期收益驱动企业绿色技术创新过程中的中介效应进行检验。①中介检验采用偏差矫正的非参数百分位Bootstrap检验法,②重复5000次抽样,检验结果(如表3所示)表明,规制压力与企业绿色技术创新间不存在显著的线性相关关系(coeff.=0.04,S.E.=0.03),而是存在倒“U”型的非线性关系(coeff.=0.06,S.E.=0.02),假设1a得到验证。此外,预期收益和认知压力均对企业绿色技术创新有显著正向影响(coeff.=0.12,S.E.=0.03,p<0.05;coeff.=0.16,S.E.=0.04,p<0.05),假设1c和假设2得到验证。加入中介变量后,规范压力对绿色技术创新的显著正向影响也显著成立(coeff.=0.09,S.E.=0.03,p<0.05),虽然规范压力对团队注意力的预测作用不显著(coeff.=0.07,S.E.=0.04,p>0.05),但在模型3(M3)中其显著性与模型1(M1)一致(coeff.=0.09,S.E.=0.03,p<0.05),根据相关研究,能够初步认定高管团队环境注意力在制度压力与企业绿色技术创新间起到中介作用。进一步的研究发现,Bootstrap95%置信区间的上、下限均不包含0,这说明高管团队环境注意力的中介效应显著,即制度压力中的规制压力和认知压力能够直接影响企业绿色技术创新,而制度压力的所有分解压力以及预期收益能够以高管团队环境注意力为中介间接影响企业绿色技术创新,由此,假设1—3均得到验证。

表3高管团队注意力的中介效應检验

2.调节效应检验

对调节效应的检验利用了Process3.1 for SPSS.21中基于Model-28设置的自定义模型。Model-28假设中介模型存在两个调节变量,中介效应的前半段受到调节变量1的调节,中介效应的后半段及直接效应受到调节变量2的调节,这一模型与本文的理论模型基本一致,但本文存在多个自变量,且调节路径与Model-28有所差别,因此在该模型基础上根据本文理论模型进行改写。在仍控制企业年龄和所有权性质的情况下,具体调节效应检验结果如表4所示。在模型4中(M4),调节变量高管团队断裂带与高管团队环境注意力呈显著负相关关系(coeff.=-0.15,p<0.05),其与预期收益的乘积项显著(coeff.=-0.21,p<0.05),说明高管团队断裂带对高管环境注意力存在负向调节作用,假设4得到验证。模型5(M5)是对企业创新基础调节作用的检验模型,通过估计结果能够看出,创新基础能够正向调节规范压力和认知压力对企业绿色技术创新的驱动能力(coeff.=0.03,p<0.05,coeff.=0.07,p<0.05),同时,高管团队环境注意力与企业创新基础的交互项显著(coeff.=-0.19,p<0.05),说明企业创新基础不仅对中介效应的后半段有调节作用,也对制度压力对绿色技术创新的直接效应有正向影响。

表4高管团队断裂带和企业创新基础的调节效应检验

3.企业固有的创新基础对绿色技术创新驱动机制有重要的调节作用。通过本文研究发现,创新基础在绿色技术创新驱动机制中通过两条路径对绿色技术创新结果产生影响,一是促进高管团队环境注意力对绿色技术创新的正向影响,二是促进制度压力对企业绿色技术创新的正向影响(通过对规范压力和认知压力对绿色技术创新影响的调节实现)。这一结论说明同样的制度压力和高管团队注意力下,创新基础更好的企业将表现出更优秀的绿色技术创新绩效,因此,提升绿色技术创新能力,必须要注重企业创新基础的培养,在资金、人员和创新技术交流上给予大力支持,让企业能够以良好的创新基础为载体,在特定制度压力下,利用提高管理团队人员环保素养来达到提升企业绿色技术创新能力的目标。

①中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部:《国家发改委科技部关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》,2019年4月,发改环资〔2019〕689号。

①徐烁然、易明:《构建市场导向的绿色技术创新体系(新知新觉)》,《人民日报》2018年8月2日,第7版。

②参见中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部:《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》。

③Carraro C.“Environmental Technological Innovation and Diffusion: Model Analysis”in Innovation-Oriented Environmen? tal Regulation,2000,Vol.10, No.22,pp.269-297.

④徐建中、贯君、林艳:《制度压力、高管环保意识与企业绿色创新实践——基于新制度主义理论和高阶理论视角》,《管理评论》2017年第9期,第72—83页。

⑤Hayes A F. Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-based Approach. Guilford Publications, 2017.

⑥Díaz-García C, González-Morenoá, Sáez-Martínez F J.“Eco-innovation: Insights from a Literature Review”in Innova? tion, 2015,Vol.17,pp.6-23.

⑦Chen Y S, Chang C H, Wu F S.“Origins of Green Innovations: the Differences between Proactive and Reactive Green In? novations”in Management Decision, 2012, Vol.50, pp.368-398.

①汪明月、李穎明、毛逸晖等:《市场导向的绿色技术创新机理与对策研究》,《中国环境管理》2019年第11期,第82—86页。

②赵芳、程松松:《外部压力、技术创新与企业环境表现——一个有中介的调节模型》,《学习与探索》2019年第6期,第144—150页。

③徐建中、贯君、林艳:《制度压力、高管环保意识与企业绿色创新实践——基于新制度主义理论和高阶理论视角》,《管理评论》2017年第9期,第72—83页。

④Scott W R. Institutions and Organizations: Ideas and Interests, Sage Publictions, 2008.

⑤Li D, Zheng M, Cao C, et al.“The Impact of Legitimacy Pressure and Corporate Profitability on Green Innovation: Evi? dence from China Top 100”in Journal of Cleaner Production, 2016, Vol.141, pp.41-49; Requate T.“Timing and Commitment of Environmental Policy, Adoption of New Technology and Repercussions on R&D”, in Environmental and resource Economics, 2005, Vol.31, pp.175-199.

⑥Chen X, Yi N, Zhang L, et al.“Does Institutional Pressure Foster Corporate Green Innovation? Evidence from Chinas top 100 companies”in Journal of cleaner production, 2018, Vol.188, pp.304-311.

⑦高苇、成金华、张均:《异质性环境规制对矿业绿色发展的影响》,《中国人口·资源与环境》2018年第11期,第150—161页。

⑧王娟茹、张渝:《环境规制、绿色技术创新意愿与绿色技术创新行为》,《科学学研究》2018年第2期,第352—360页。

①Michailova S, Ang S H.“Institutional Explanations of Cross-border Alliance Modes: The Case of Emerging Economies firms”,in Management International Review, 2008, Vol.48, pp.551-576.

②Liao Z.“Institutional Pressure, Knowledge Acquisition and a Firms environmental innovation”,in Business Strategy and the Environment, 2018, Vol.27, pp.849-857.

③彭雪蓉、魏江:《利益相關者环保导向与企业生态创新——高管环保意识的调节作用》,《科学学研究》2015年第7期,第1109—1120页。

④Damanpour F.“Organizational Complexity and Innovation: Developing and Testing Multiple Contingency Models”,in Management science, 1996, Vol.42, pp.693-716.

⑤涂智苹、宋铁波:《制度压力下企业战略反应研究述评与展望》,《外国经济与管理》2016年第11期,第101—114页。

⑥Scott W R. Institutions and Organizations: Ideas and Interests, Sage Publications, 2008.

⑦Escobar L F, Vredenburg H.“Multinational Oil Companies and the Adoption of Sustainable Development: A Resourcebased and Institutional Theory Interpretation of Adoption Heterogeneity”, in Journal of Business Ethics, 2011, Vol.98, pp.39-65.

⑧Montalvo C.“General Wisdom Concerning the Factors Affecting the Adoption of Cleaner Technologies: A Survey 1990—2007”,in Journal of Cleaner Production, 2008, Vol.16, pp.7-13.

⑨Khanna S.“Measuring the CRM ROI: Show Them Benefits”, in http://www.crmforum.com, 2013.

①Porter M E, Linde C.“Green and Competitive: Ending the Stalemate”,In Journal of Business Administration and Policy Analysis. 1999, Vol.215, pp.122-133.

②张钢、张小军:《企业绿色创新战略的驱动因素:多案例比较研究》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2014年第1期,第113—124页。

③刘颖、钟田丽:《连锁董事影响管理者负债融资决策吗?——基于风险承担视角的实证检验》,《内蒙古社会科学》(汉文版)2019第4期,第1—8页。

④Ocasio W.“Towards an Attention-based View of the Firm”, in Strategic management journal, 1997, Vol.18, pp.187-206.

⑤Lau D. C., Murnighan J K.,“Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups”, in Academy of Management Review, 1998, Vol.23, pp.325-340.

⑥李楠博:《本土情境下高管团队断裂带对企业绿色技术创新的影响》,《科技进步与对策》2019第17期,第142—150页。

⑦Lau, D. C., Murnighan, J. K..“Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups”, in Academy of Management Review, 1998, Vol.23, pp.325-340.

①钟榴、郑建国:《制度同构下的绿色管理驱动力模型与创新路径研究》,《科技进步与对策》2014年第12期,第12—17页。

①董直庆、王辉:《环境规制的“本地—邻地”绿色技术进步效应》,《中国工业经济》2019年第1期,第100—118页。

②邝嫦娥、路江林:《环境规制对绿色技术创新的影响研究——来自湖南省的证据》,《经济经纬》2019年第2期,第126—132页。

③王锋正、陈方圆:《董事会治理、环境规制与绿色技术创新——基于我国重污染行业上市公司的实证检验》,《科学学研究》2018年第2期,第361—369页。

④余伟、陈强、陈华:《环境规制、技术创新与经营绩效——基于37个工业行业的实证分析》,《科研管理》2017年第2期,第18—25页。

⑤谭德庆、商丽娜:《制造业升级视角下环境规制对区域绿色创新能力的影响研究》,《学术论坛》2018年第2期,第86—92页;李敬子、毛艳华、蔡敏容:《城市服务业对工业发展是否具有溢出效应?》,《财经研究》2015年第12期,第129—140页。

⑥钟杨、陈永国、王奎明:《中国城市居民环保态度蓝皮书(2013—2015)》,上海:上海人民出版社,2016年。

⑦鐘杨:《中国城市居民环保态度蓝皮书(2018)》,上海:上海人民出版社,2018年。

⑧姜宇涵、罗杨梅、恽瑞丽:《汽车制造企业绿色创新投入与财务绩效的相关性研究》,《财务与金融》2018年第1期,第15—22页。

①李楠博:《本土情境下高管团队断裂带对企业绿色技术创新的影响》,《科技进步与对策》2019第17期,第142—150页。

②Lau D C., Murnighan J K.“Demographic Diversity and Faultlines: The Compositional Dynamics of Organizational Groups”,in Academy of Management Review, 1998, Vol.23, pp,325-340.

③赵芳、程松松:《外部压力、技术创新与企业环境表现——一个有中介的调节模型》,《学习与探索》2019年第6期,第144—150页。

①Preacher K J, Hayes A F.“SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models”, in Be? havior research methods, instruments, & computers, 2004, Vol.36, pp.717-731.

②温忠麟、叶宝娟:《有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?》,《心理学报》2014年第5期,第714-726页。

PressureandExpectation:ResearchonDrivingMechanismof EnterpriseGreenTechnologicalInnovationfromthe PerspectiveofEcologicalCivilization

LI Nan-bo

Abstract:In the context of increasingly fierce contradiction between environmental protection and regional economic development, this paper studies the driving mechanism of enterprise green technological innovation by taking the listed companies in heavy pollution industries in China from 2013 to 2017 as research samples from the perspective of ecological civilization construction. The results show that the original driving force of green technology innovation comes from two aspects of institutional pressure and expected earnings. Institu? tional pressure can be further decomposed into regulatory pressure, normative pressure and cognitive pressure. The three kinds of pressure and expected return are mediated by the environmental attention of the senior man? agement team, and the synergy drives the green technology innovation of enterprises. The promoting effect of expected earnings on enterprise green technological innovation is negatively regulated by the fracture zone in? tensity of the senior management team, while that of environmental attention of the senior management team and institutional pressure on green technological innovation is positively regulated by the foundation of enter? prise innovation, which forms the driving mechanism of enterprise green technological innovation from the per? spective of ecological civilization. The research provides a reference for improving the green technology inno? vation ability of enterprises and regions.

Key words: institutional pressure, expected earnings, green technological innovation, driving mechanism