PEG-rhG-CSF 不同给药方案对乳腺癌化疗后中性粒细胞减少症的影响探讨

2020-02-25王梅娟

王梅娟

(江苏省盐城市第三人民医院肿瘤内科 江苏 盐城 224001)

中性粒细胞减少症是乳腺癌化疗后最为常见和严重毒副反应之一,可导致治疗周期延长,药物治疗剂量下降,而严重感染发生甚至威胁生命安全[1-2]。近年来PEG-rhG-CSF 开始被相关指南及专家共识推荐用于化疗后骨髓抑制所致中性粒细胞减少症治疗,并取得令人满意效果[3]。目前大部分学者认为每周期使用1 次即可,但亦有报道通过调整频率获得更佳疗效,但国内相关报道较少[4]。本文对我院收治的行三周化疗方案乳腺癌患者采用PEG-rhG-CSF 不同给药方案进行分析,旨在探讨PEGrhG-CSF 不同给药方案对乳腺癌化疗后对中性粒细胞减少症预防效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

分析我院2018 年1 月—2020 年1 月收治行三周化疗方案乳腺癌患者共78 例,其中40 例化疗后24h 给予PEG-rhG-CSF 皮下注射100μg/kg,设为对照组;38 例化疗后24h 和72h 采用三周化疗方案后给予PEG-rhG-CSF 皮下注射50μg/kg,设为观察组。纳入标准:①穿刺病理活检确诊乳腺癌[5];②ECOG评分0~2分;③预计生存时间>3 个月;④肝肾功能正常;⑤患者及家属知情同意。排除标准:①其他原因导致骨髓抑制;②免疫系统疾病;③其他毒副反应导致化疗未顺利完成;④精神系统疾病;⑤临床资料不全。两组性别、年龄、病理组织学分型及临床分期比较差异无统计学意义(P>0.05)。

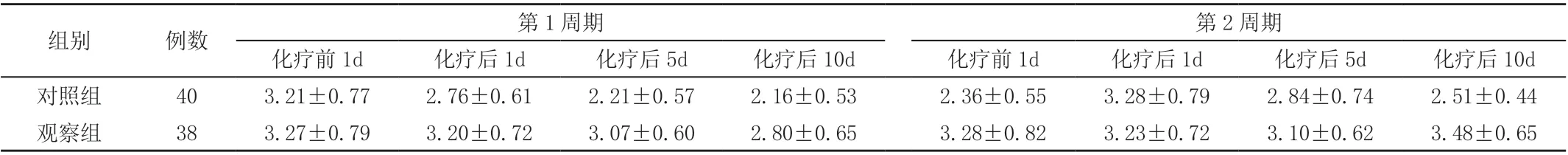

表1 两组治疗前后中性粒细胞水平比较(±s,×109/L)

表1 两组治疗前后中性粒细胞水平比较(±s,×109/L)

组别 例数 第1 周期 第2 周期化疗前1d 化疗后1d 化疗后5d 化疗后10d 化疗前1d 化疗后1d 化疗后5d 化疗后10d对照组 40 3.21±0.77 2.76±0.61 2.21±0.57 2.16±0.53 2.36±0.55 3.28±0.79 2.84±0.74 2.51±0.44观察组 38 3.27±0.79 3.20±0.72 3.07±0.60 2.80±0.65 3.28±0.82 3.23±0.72 3.10±0.62 3.48±0.65

1.2 方法

两组均采用三周化疗方案;对照组在化疗后24h 给予PEGrhG-CSF 皮下注射100μg/kg;观察组则在化疗后24h 和72h 采用三周化疗方案后给予PEG-rhG-CSF 皮下注射50μg/kg;两组均接受2 个周期化疗后进行疗效评估。

1.3 观察指标

①记录第1 周期和第2 周期中性粒细胞水平,分别于每个周期化疗前1d、化疗后1d、5d 及10d 抽取外周静脉血进行血常规检测;②记录中性粒细胞减少症和发热发生情况;中性粒细胞减少症判定标准为外周血中性粒细胞绝对计数<2.0×109/L;发热判定标准为腋温>38℃且持续1h[6]。

1.4 统计学方法

选择SPSS21.0 软件处理数据;其中计量资料比较采用t检验,以(±s)表示;计数资料比较采用χ2检验或Fisher 确切概率法,以(%)表示,P<0.05 差异有统计学意义。

2.结果

2.1 两组治疗前后中性粒细胞水平比较

观察组第1 周期化疗后第1d、5d 及10d 天中性粒细胞水平均显著高于对照组(P<0.05);观察组第2 周期化疗后第5d 和第10d 中性粒细胞水平均显著高于对照组(P<0.05);两组其他时间点中性粒细胞水平比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

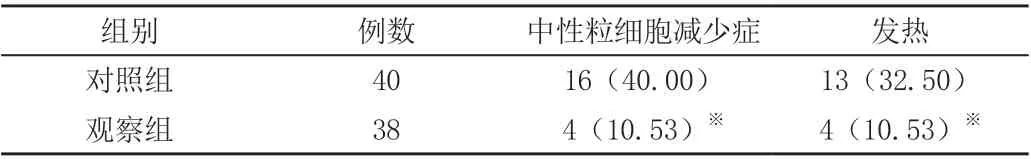

2.2 两组中性粒细胞减少症和发热发生率比较

对照组中性粒细胞减少症和发热发生率分别为40.00%、32.50%,观察组分别为10.53%、10.53%,观察组均显著低于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组中性粒细胞减少症和发热发生率比较[n(%)]

3.讨论

化疗药物在抑杀肿瘤细胞同时亦可损伤骨髓正常造血功能,导致严重骨髓抑制,其中以中性粒细胞减少症最为常见[7-8]。PEG-rhG-CSF 相较于rhG-CSF 具有药物半衰期延长,血浆药物浓度稳定等优势[9]。目前临床推荐PEG-rhG-CSF 单次给药用于中性粒细胞减少症及继发发热预防,但以往报道显示患者中性粒细胞水平波动幅度较大,中性粒细胞减少症和发热发生率仍相对较高[10-11]。针对这一问题,本次针对性剂量密集型化疗乳腺癌患者采用PEG-rhG-CSF 分次给药方案,探索能否进一步改善预防效果和临床预后。

结果显示,观察组第1 周期化疗后第3d、5d 及10d 天中性粒细胞水平均显著高于对照组(P<0.05);观察组第2 周期化疗后第5d 和第10d 中性粒细胞水平均显著高于对照组(P<0.05);两组其他时间点中性粒细胞水平比较差异无统计学意义(P>0.05),提示在化疗后24h 和72h 采用三周化疗方案后给予PEG-rhG-CSF 皮下注射50μg/kg 有助于提高化疗后中性粒细胞水平,变化趋势更为平稳;而单次给药患者中性粒细胞水平变化幅度更为剧烈,与以往报道结果相符[12]。同时对照组中性粒细胞减少症和发热发生率分别为40.00%、32.50%,观察组分别为10.53%、10.53%,观察组均显著低于对照组(P<0.05),进一步说明乳腺癌化疗后患者接受分次PEG-rhG-CSF 皮下注射在预防性粒细胞减少症和发热发生方面更具优势,这可能与分次给药能够维持中性粒细胞水平稳定有关。

综上所述,化疗后24h 和72h 采用三周化疗方案后给予PEG-rhG-CSF 皮下注射50μg/kg 用于乳腺癌化疗后患者可有效提高中性粒细胞水平,降低中性粒细胞减少症和发热发生风险。