基于地名的上海地域性水文化特征及建设途径

2020-02-24张新雨向婧怡车越

张新雨 向婧怡 车越

摘要:水文化是一种新型的社会文化形态,它的形成与发展和社会建设、城市规划息息相关,对水文化研究的推进,不仅是对水资源的管理和支配研究的补充,也对生态城市建设具有积极意义,更是推动生态文明建设的迫切需要。随着城市化进程的加速,城市格局与规划发生了巨大变化,其中城市河网水系变化尤为突出,地名对水文化具有较好的表征作用。本文基于上海市地名数据,采用数理统计方法和GIS技术,通过对水文化地名定义和筛选,探讨上海市水文化地名的空间分布特征及水文化建设途径,研究得出:(1)上海市地名中水文化关键字出现频次差异较大,空间分布异质性高,地域特色性显著;(2)上海市含水地名密度、地名密度与上海市人口密度呈正比,并且均表现出空间不均衡性,呈现出中心城区普遍高于郊区的分布特征;(3)水文化道路名集中分布在城市东北边中心城附近,与社区级水文化地名分布规律相似;(4)上海市各区河湖水面率差异明显,总体上郊区大于中心城区;各区水文化地名密度分布规律则相反,总体上中心城区高于郊区,且中心城区与郊区分级明显。基于研究结果,从地域特色传承、河网地名互动以及地名文化保护角度,提出城市规划建设过程中的水文化建设途径,为上海市水文化建设提供新思路。

关键词:水文化建设;地名;空间分布;建设途径;上海

DOI: 10.16397/j.cnki.1671-1165.202006013

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

水生态文明建设是生态文明建设重要的推进器和生态文明程度的评价指标,水文化则是水生态文明建设的灵魂。[1]国际上对水文化的定义是:一种人类和水之间关系的表达,一种人类理解水、关爱水、使用水、保护水,实现水资源可持续利用,构建人和水和谐社会的重要基础。[2]地名作为一种地理语言,不仅能够反映地域内的自然特性,同时也记录着地区的历史变迁和发展过程[3],对水文化具有较好的表征作用。20世纪80年代以来,国内外学者对地名学的研究不再局限于对地名本身涵义或语音的单向分析,转而强调地名在环境与社会变动研究中的“证据”作用[4],开始以地名为线索,研究文化史、环境史和社会文化史。水文化地名作为既属于自然景观类(水文)的范畴,也具有景观文化(园林景观、工程)特性的地名[3,5],不仅能在一定程度上表征区域自然资源或地理环境的特点,也能反映历史文化,具有双重特性。

上海市属亚热带湿润季风气候,境内河浦纵横,水网交织,根据《2018上海市河道(湖泊)报告》,上海市2018年河网密度为4.54 km/km2,河湖水面率达9.92%。目前,上海市虽已经开展多项水文化建设活动,如建造和开放全国首家自来水博物馆——上海自来水展示馆、全国首家水上图书馆——上海市青浦区图书馆,制作了全国第一部以“保护水环境,爱护水资源”为主题的卡通剧《滴水精灵》等[6],但国内学者对水文化建设进行科学系统的研究不多。因此,本文基于上海市地名数据,对上海市水文化地名空间分布特征展开分析,构建水文化建设途径,以期為上海市水文化建设提供新思路。

一、水文化地名的定义及研究方法

本研究选取上海市行政区划名和道路名作为地名研究数据源,借助上海民政局、上海地名网及中国科学院资源环境科学数据中心等互联网数据平台,搜集上海市2018年街道(乡镇、地区、开发区)边界矢量数据,提取各级行政区划名共5 625个,其中区级地名16个,街道(乡镇、地区、开发区)级地名199个,社区(村)级地名5 410个;通过四维图新、百度地图等互联网数据平台,搜集上海市2018年道路矢量数据,提取各级道路名共10 861个,合计地名共16 486个。

本研究主要采用GIS技术和数理统计方法。首先,以《上海地名志》为蓝本,结合《上海通志》等研究2,7-12]中对水文化相关字的界定,在上海市行政区划名(社区名、街道名)与道路名中筛选出与水相关的字作为水文化关键字,对水文化关键字的出现频次和空间分布分别进行讨论分析。将含有水文化关键字的社区名定义为“含水社区名”,含有水文化关键字的街道名定义为“含水街道名”,含有水文化关键字的道路名定义为“含水道路名”。其次,以行政区为单位,对上海市人口密度、地名密度及水文化地名密度进行Spearman相关性分析,分析三种密度之间的关系以及空间分布情况。然后,建立上海市水文化地名空间属性数据库,结合社会经济、河湖水面率等因素,选取整体、社区、街道、道路四种不同尺度,利用核密度分析、采样分析和叠置分析等工具进行专题地图的制作和空间量化分析。最后,根据上海市水文化地名的空间分布特征,提出上海市水文化建设建议,为上海市水文化建设提供新思路。

一、上海市水文化关键字具有地域特色性

本文共筛选出34个水文化关键字,在上海市地名中出现频次均高于20次,筛选的原则为:(1)与水直接相关,如“海”“河”“江”“溪”;(2)与水相关且与上海市地理地貌、历史联系紧密,如“浦”“淀”“淞”。

上海市水文化关键字出现频次差异较大,河、浦、塘、滨、泾出现频次最高,滩、潭、涧出现频次最低。同一水文化关键字在道路名中的出现频次普遍高于在行政区划名中的出现频次,其原因主要在于道路名数量多于行政区划名数量。

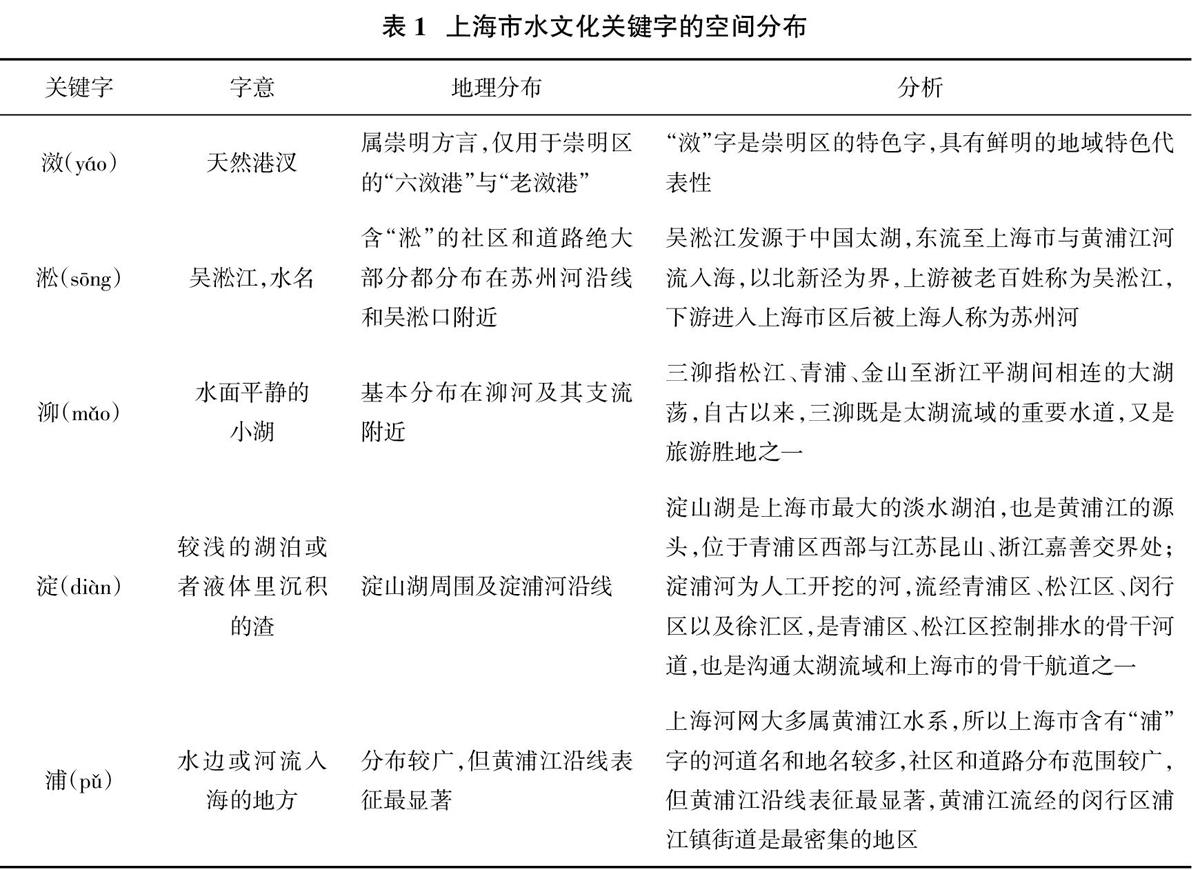

水文化关键字多与上海市的自然环境、历史文化关系紧密,以《辞海》(第7版)和《现代汉语词典》(第7版)为依据,列举其中5个具有代表性的水文化关键字,将其与上海市地理、水文情况作对比,分析其分布特征及原因(表1)。

地名具有区域性、民族性、稳定性以及时代性四大文化属性[12],根据“激”“淞”“泖”“淀”“浦”五个典型地域特色字的分布特征可知,上海市水文化地名与上海市自然环境、水系分布以及历史文化表现出较高相关性,空间分布异质性高,方言的分布使得水文化地名地域特色更加明显,与地名的区域性属性相符。

三、水文化地名密度与地名密度、人口密度相关性显著

以行政区为单位,统计各单位中街道级地名数量并计算出其密度,对上海市人口密度、地名密度、水文化地名密度进行Spearman相关性分析,发现三种密度两两之间显著性相关,且三者变化趋势高度相似,中心城区与郊区分界明显,以黄浦区为首的中心城区人口密度、地名密度以及含水地名密度均远大于郊区。

根据三种密度的大小,将上海市16个行政区分为中心城区与郊区。中心城区可分为两级,第一级为黄浦区与虹口区,第二级为静安区、普陀区、杨浦区、徐汇区和长宁区,其中静安区虽然位于第二级,但是其人口密度、地名密度以及含水地名密度却处于第一级与第二级中间,分析是由于2016年静安区与闸北区合并所致;郊区也可分为两级,第一级为宝山区与闵行区,第二级为浦东新区、嘉定区、松江区以及青浦区,分析是由于宝山区与闵行区距离中心城区较近,工业与新兴产业发达,故人口密度、地名密度以及含水地名密度相比于二级郊区较高。虽然根据《上海市城市总体规划》,上海市目前以外环线作为划分中心城与郊区的标准,但是本文按照三种密度划分的结果与传统意义上上海市的中心城区与郊区完全符合,体现出中心城区的高人口密集程度与高文化密集度。

地名密度和水文化地名密度能在一定程度上反映出区域的文化繁荣程度以及水文化的繁荣程度。上海市人口密度、地名密度以及水文化地名密度均在黄浦区、静安区、虹口区、杨浦区、普陀区、长宁区、徐汇区七个中心城区为最高,宝山区和闵行区次之,浦东新区、嘉定区虽然人口密度和地名密度分布也较高,但水文化地名密度不高,进一步说明了中心城区的文化、水文化相较于郊区繁荣。

不同于三种密度的分布情况,郊区含有水文化地名数量多,中心城区含有水文化地名数量少。对比水文化地名密度分布与水文化地名数量分布,中心城区含有水文化地名数量虽不及郊区,但受到区域面积的影响,郊区的水文化地名密度小于中心城区的水文化地名密度,进一步验证了地名对文化的表征作用以及中心城区文化繁荣的必然性,也从数理统计方法上验证了李建华[13]、王彬[14]、姚静[15]等人对地名空间分布密度和人口分布关系的结论。

上海市含水地名密度、地名密度与上海市人口密度呈正比,并且均表现出空间不均衡性,呈现出中心城区普遍高于郊区的分布特征,表明中心城区文化的高度聚集性和繁荣性,此外,三种密度分布的高度相似性,也更加体现出地名对文化起源、生产发展和行政沿革的承载性。[16]

四、水文化地名空间分布特征

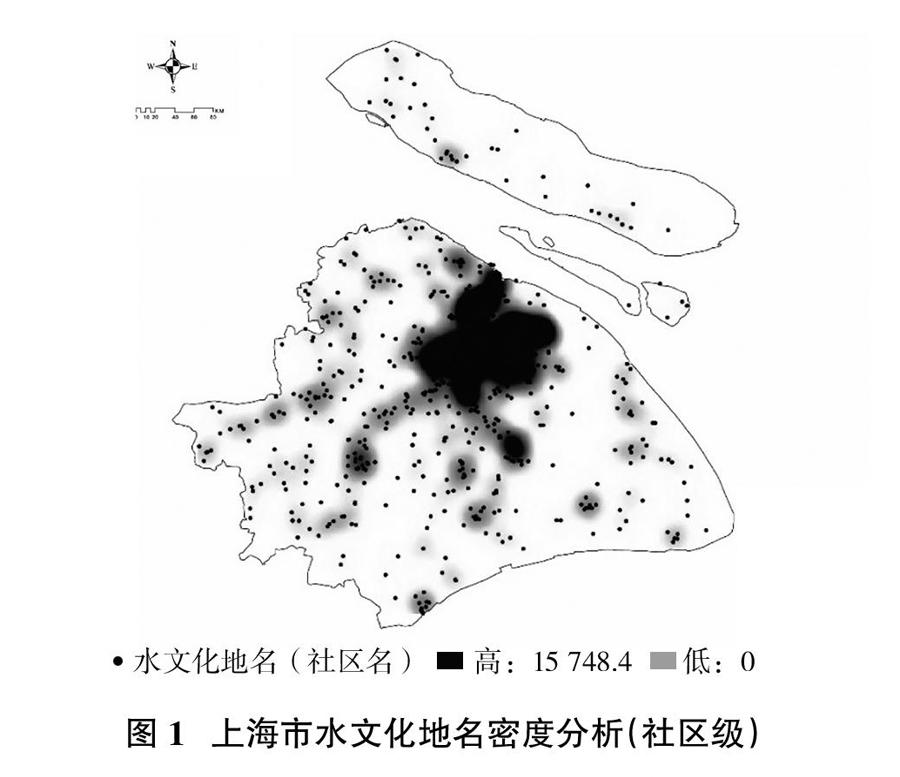

(一)水文化地名(社区级)在中心城区密集程度最高,由中心城区向郊区辐射降低

选取社区级水文化地名作为研究点进行核密度分析(图1),上海市中心城区人口密度高,社区密集,水文化地名分布密集,加之黄浦江南北走向的河段贯穿整个中心城区,水文化地名呈现出在中心城区密集程度最高,由中心城区向郊区辐射降低的特征。

(二)面积较大的郊区街道出现水文化地名(街道级)的次数多

上海市含水文化地名最多的街道是浦江镇,共有36个水文化地名,浦江镇西邻黄浦江,镇内以含“浦”“汇”的地名居多;其次是张庙街道,共有24个水文化地名,位于宝山区东南部,东起西四塘河,北临菹藻浜,由泗塘新村街道和通河新村街道合并而成,故张庙街道中名字含有“泗塘”和“通河”的社区较多;青浦区的朱家角镇、练塘镇、金泽镇三镇接壤,所含水文化地名数量也较多,朱家角镇紧邻淀山湖,练塘镇是上海湖沼分布最集中的地区之一,金泽镇内湖泊更是星罗棋布,包含了19个面积在1 km2以上的自然湖泊[17],体现出水文化地名具有一定水环境代表性,此外,水文化地名较多的街道一般以面积较大的郊区街道为主,考虑因为中心城区街道面积小,地名个数少于郊区(图2)。

(三)水文化道路名与社区级水文化地名核密度分布具有相似性

城市交通是城市系统正常运转的命脉,不同级别的道路承载着城市内外活动的多种功能。[18]上海市水文化道路名集中分布在城市东北边中心城附近,与社区级水文化地名核密度分布具有相似性(图3)。中心城区城市化程度高,人口密集,人口分布能够牵引城市道路系统的空间布局,经济发展能够促进城市道路系统占地面积的增加【18],面积同等的网格中,人口更密集、人类社会活动更频繁的地方道路更为密集,相应的水文化道路名数量也更多。

(四)各区水文化地名密度与河湖水面率呈反比

河湖水面率是衡量一个地区地表水资源总量的重要指标[16],上海市属平原感潮河网水系,河流是平原河网地区主要的自然地理实体要素[19],对地名有着很大影响。上海市各区河湖水面率由高到低排列依次是:青浦区>浦东新区>崇明区=杨浦区>黄浦区>闵行区>嘉定区>松江区>宝山区>奉贤区>徐汇区>金山区>虹口区>普陀区>长宁区>静安区。各区河湖水面率差异明显,青浦区最高,静安区最低,河湖水面率总体上呈现出郊区高于中心城区的特征。

水文化地名密度则不同,以各区水文化地名密度为指标,计算公式为:区水文化地名密度=各行政区划名中的水文化名数量/行政区面积,得到上海市各区水文化地名密度由高到低依次是:虹口区>黄浦区>徐汇区>杨浦区>普陀区>长宁区>静安区>宝山区>闵行区>浦东新区>松江区>青浦区>奉贤区>金山区>崇明区。虹口区水文化地名密度最高,崇明区最低,中心城区与郊区分级明显,水文化地名密度总体上呈现出郊区高于中心城区的特征。

上海市各区河湖水面率与水文化地名密度规律相近,河湖水面率越大,水文化地名密度也越大。地名密度一般与人口分布、城鎮分布、区域经济发达程度密切相关,一方面发达地区的地名密度往往较高,另一方面自然特征显著的地域,地名更偏向于以自然地理实体命名[5,13-14]。

五、上海地域性水文化特征的建设途径

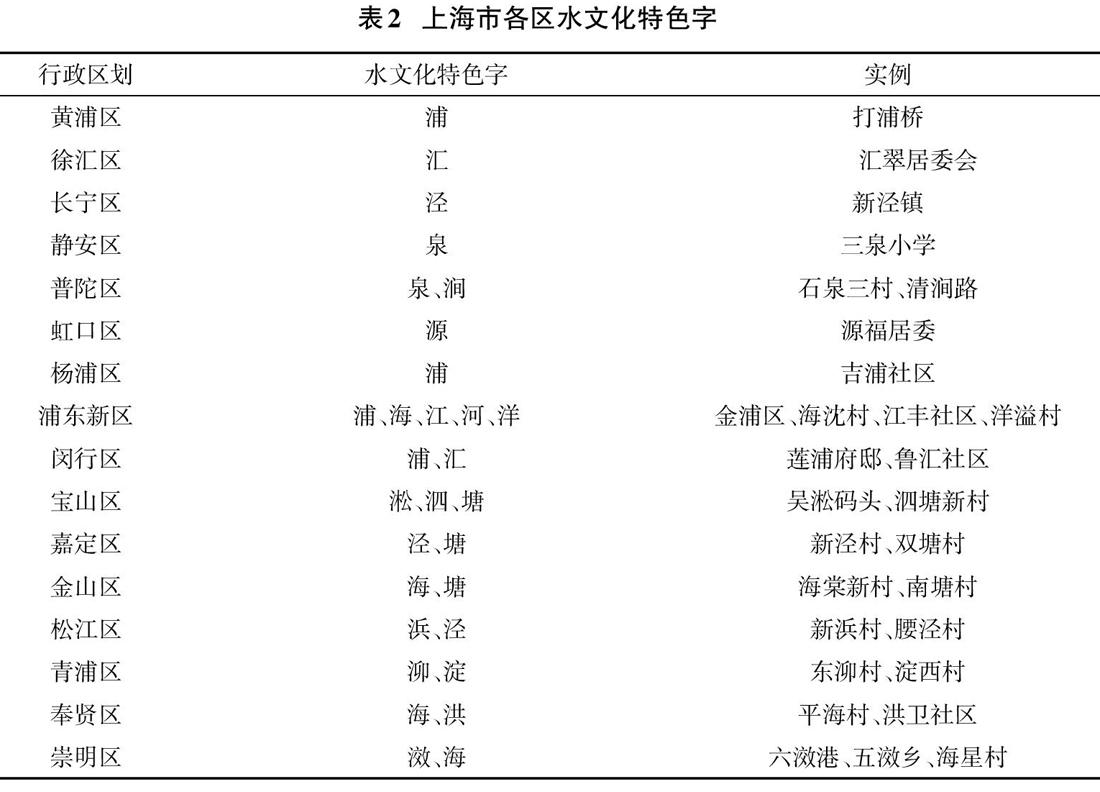

(一)以特色地名为抓手提升江南地域性文化

水文化地名空间分布异质性高,地域特色显著,建议将水景观特征代人城市新修建街道、桥梁、房屋建筑的命名,多考虑采用水文化特色字,可突出各区地名的专名特色[20],充分表现水文化的地域特色。例如,崇明区水文化特色字“激”,源于崇明方言,仅存在于崇明区地名,对崇明区新建设工程命名时,合理采用特色字“激”,既能体现崇明区地域特色,也能有效宣传水文化。根据水文化关键字的分布情况和出现频次,统计分析得到上海市各区水文化特色字,可为各区命名提供参考(表2)。

(二)以河网地名互动促进水乡风貌建设

社会交流方式的多样化最大限度地扩大了人们的行为空间,地名作为物质、信息流通的节点,在社会实践中有着不可替代的媒介作用。[14]上海市水资源充足,境内江、河、湖、塘相间,水网交织,河网密度平均可达3~4 km/km2,水文化地名历史底蕴丰厚,具有多样性。基于此,上海市各区可将水文化地名作为宣传起点,由下至上,从区域到整体,逐步推进水文化宣传。例如,设立水文化地名解读宣传栏,设计具有水文化特色的路牌、标语,围绕社区内的水文化地名开展“知水”“护水”宣传活动,在上海市主要水域和河道沿岸增设水文化地名介绍展厅或小型纪念馆,修建水主题公园等。

(三)以地名保护为核心建立水文化保护机制

根据《上海水利志》记载,洋泾浜原是英法两国租界的界河,后因筑路被填,沿河诸桥名被市民沿用成为各桥附近地区的地名;肇嘉浜曾位于中心城区,是市区东西重要河道之一,现已完全改造成肇嘉洪路、徐家汇路、肇周路、复兴东路和白渡路。虽然河流消失了,但是覆盖的马路和建筑往往会参考原有河流名命名,此外,由于河网水系的变化而消失或增加的地名、路名,在一定程度上也可以反映自然地理环境的改变或现状。因此,建议维护现存水文化地名,一方面要对具有历史背景的水文化地名进行资料整理和记录,进行大力宣传,另一方面针对某些“名存实亡”的水文化地名,进行实地走访和调查,在档案中给予解释和说明。

参考文献:

[1]詹卫华,汪升华,李玮,等.水生态文明建设“五位一体”及路径探讨[J].中国水利,2013(9):4-6.

[2]郑晓云,近年国外水文化的发展与创新[J].中国水利,2017(9):61-64.

[3]亢娜,贾文毓.基于GIS的上海市地名文化景观特征及其成因分析[J].山西师范大学学报(自然科学版),2016,30(3):123-128.

[4]吴俊范.城市区片地名的演化机制及其历史记忆功能——以上海中心城区为例[J].史林,2013(2):15-26,188.

[5]陈晨,修春亮,陈伟,等,基于GIS的北京地名文化景观空间分布特征及其成因[J].地理科学,2014,34(4):420-429.

[6]欧阳田军.水美了上海滩——来自上海水文化建设的报告[J].大江文艺,2018 (3):14-17.

[7]梁鼎豫.上海的路名与地名[J].地图,2005(3):42-45.

[8]陈哗.上海路名与上海海洋文化[J].地域文化研究,2018(4):89-95,155.

[9]倪子新,上海的马路和地名[J].中国测绘,2003(4):38-39.

[10]石超艺.上海市地名文化保护与地名管理研究[D].上海:华东师范大学,2007.

[11]春晓.千奇百怪的上海路名[J].文史博览,2012(6):64.

[12]邓慧蓉,中国地名和文化关系的研究[D].哈尔滨:黑龙江大学,2001.

[13]李建华,米文宝,冯翠月,等.基于GIS的宁夏中卫县地名文化景观分析[J].人文地理, 2011,26(1):100-104.

[14]王彬,司徒尚纪,基于GIS的广东地名景观分析[J].地理研究,2007(2):238-248.

[15]姚静,李爽,许丹海,等,河南省地名景观特征与区划研究[J].河南大学学报(自然科学版),2009, 39(6): 607-612.

[16]唐敏.上海城市化过程中的河网水系保护及相关环境效应研究[D].上海:华东师范大学, 2004.

[17]向婧怡.面向水生态文明的上海市水资源管理及水文化建设途径[D].上海:华东师范大学,2018.

[18]田桐羽.基于GIS的城市道路系统格局演变特征研究——以石家庄都市区为例[J].太原 城市职业技术学院学报,2018(5):9-12.

[19]杨凯.平原河网地区水系結构特征及城市化响应研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[20]范今朝,黄吉燕.城市地名规划及命名规则[J].城市问题,2005 (1):2-5.

(责任编辑古东)

作者简介:张新雨,华东师范大学生态与环境科学学院、上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室硕士研究生;向婧怡,华东师范大学生态与环境科学学院、上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室硕士;车越,华东师范大学生态与环境科学学院、上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室教授,博士生导师,研究方向:环境管理、城市生态规划。