东北振兴政策变迁过程及影响因素研究

2020-02-24杜宝贵隗博文

杜宝贵 隗博文

摘要:多源流理论为分析东北振兴政策变迁提供了视角,基于政策文本词频分析和共词聚类分析法,研究不同时期东北振兴政策内容,运用多源流理论探讨政策变迁的影响因素。研究发现,东北振兴政策的变迁是基于三条源流的变化产生的:东北振兴问题源流、东北振兴政策源流和东北振兴政治源流。通过分析三条源流的变化,得出影响东北振兴政策变迁的因素,以期对今后东北振兴政策的制定做出有益探索。

关键词:东北振兴;多源流理论;文本分析;政策变迁;影响因素

中图分类号:G332.0文献标识码: ADOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2020.04.005

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

基金项目:中国科协“面向2050年科协组织服务国家治理体系和治理能力现代化的战略研究”(201810312X);辽宁省科技厅2019年辽宁科学事业公益研究基金计划项目(2019JH4/10100020)

0引言

东北老工业基地是新中国工业的“长子”,实力雄厚。但1980年以来,东北地区GDP增速缓慢,在全国排名落后。党中央高度重视东北地区老工业基地的振兴,2003年,中共中央、国务院颁布《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,指出要认真解决当前建设领域面临的突出问题,明确了实施振兴的指导思想、方针任务和政策措施,此后一系列的政策应运而生。

目前的既有研究多从东北振兴政策的绩效评估、东北振兴政策中的专项政策研究、新一轮东北振兴政策等角度进行展开。基于“新东北现象”,王新宇[1]分析了“东北振兴”战略的实施效果,得出“东北振兴”战略的不足,找出“新东北现象”产生的原因。刘金凤[2]采用双差趋势得分匹配法(PSM-DID),结合东北地区经济现状,评价了东北振兴战略在促进经济结构调整中的政策效果。苏晓寒[3]讨论了东北振兴政策中的专项政策,以沈阳JC集团为对象,探究金融创新扶持政策对集团税负的影响,发现东北金融领域存在的问题,并提出相应的建议。王一鸣[4]立足于新一轮东北振兴,对新形势和新要求进行了探索,进而提出了东北新一轮振兴的发展思路。这些研究为本文的写作提供了坚实的理论基础,但相关研究中缺少对东北振兴政策变迁的研究。本文基于多源流理论,以2003—2018年国家机关颁布的东北振兴政策文本为依据,试图探究东北振兴政策变迁的影响因素,以期对东北振兴政策的制定做出有益探索。

1多源流理论解释及其适用性

多源流理论是金登于1984年提出,其借鉴了科恩(Cohen)、马奇(March)和奥尔森(Olsen)的垃圾桶模型(Garbage Can Model)。多源流理论在政策变迁研究中占有重要地位。

1.1多源流理论对政策变迁的解释

金登认为,一个项目能够进入议程不是单一因素导致的,而是多种因素综合作用的结果。在公共政策领域,涉及问题源流、政策源流、政治源流、政策之窗以及在此过程中发挥作用的政策企业家,金登认为这五者是相互联系和作用的,共同推进政策变迁。问题源流是指受到了政府、公众、舆论广泛关注的,并且能够形成具体可行的解决方案的问题。要解决公共政策问题,必须有多个可行的解决方案。政策源流即是问题源流的解决方案,即政府官员、专家团体等提出的对策建议。国民情绪、公众舆论、领导人的执政理念等因素构成了政治源流。这些因素是对政治局势、政治环境的反映,会对政策议程产生正向或者负向影响。金登认为这三条源流是相互独立的,只有在特定时刻或者某件事情的发生时会使三条源流交汇,形成耦合,政策之窗打开,政策企业家把握住各种资源,使其进入政策议程,政策变迁便会发生。

1.2多源流理论的适用性

多源流理论应用广泛,目前我国众多学者应用多源流理论探讨政策变迁,涉及对外文化贸易、扶贫和教育等诸多领域的公共政策[5]。梳理东北振兴政策的变迁,每一阶段均有其自身发展的逻辑,通过多源流理论可分析在政策变迁中问题源流、政策源流、政治源流的变化,据此分析东北振兴政策变迁的影响因素。

2东北振兴政策文本分析

2.1政策文本的选择和整理

2003年,国家成立以温家宝同志为领导的东北振兴领导小组。本文以2003年为时间节点,进行关键词检索。选取国家机关部门出台的东北振兴政策进行文本分析。政策文本主要来自国家发改委、国务院办公厅、财政部、建设部等中央相关部门的官方网站,以及北大法宝数据库等。样本的选择是公开颁布的,不包含未公开发布的政策。

为了确保政策的适用性,本文首先对政策文本进行筛选。第一,东北振兴政策既包含国家机关部门出台的政策,也包含辽宁省、吉林省、黑龙江省(以下简称东三省)政府出台的政策,但因东三省政府出台的政策多是对国家机关部门政策的转发、延续,本文只保留了国家机关部门的相关政策;第二,检索的内容主要是通知、意见、函等形式的文件,不包含会议精神等内容的文本;第三,东北振兴领导小组名单、东北振兴政策任务分工名单、东北振兴人员编制文本不包含在内;第四,东北振兴内容相关性低的文本不纳入统计范围。根据上述要求,最终整理出53份有效的政策文件,时间跨度为2003—2018年。

2.2东北振兴政策变迁阶段

构建2013—2018年东北振兴政策数据库,国家机关部门共有53份政策。本文以2003、2009、2014为时间节点,将东北振兴政策分为初步建立阶段(2003—2008年)、突破发展阶段(2009—2013年)、全面革新阶段(2014—2018年),时间跨度是6年、6年、5年,政策数量分别是23份、10份、20份。

2.2.1初步建立阶段(2003—2008年)

2003年的《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》中,把东北振兴上升为国家战略的高度,强调东北振兴在国家中的战略位置,认为应从多方采取有力措施,着力解决东北地区的突出紧迫性问题。此后,国家制定了相关政策支持东北地区振兴,从税收、财政、科技、开放、民生等方面發力,解决东北地区现存问题。

为了深度挖掘这一阶段东北振兴政策的深层含义,本文对该阶段的23份政策文本进行分析,使用ROSTCM6进行文本高频词提取和统计,结果如表1所示。

本文在提取高频词的基础上,通过社交网络和语义网络对高频词进行分析,得出2003—2008年东北振兴政策共词矩阵网络图,如图1。由图可知,2003—2008年这一期间东北振兴政策的核心关键词为“地区”“工业”“东北”“发展”“基地”等,这些词与其它高频词关联紧密。结合高频词表,排在前10的高频词依次为“企业”“东北”“发展”“建设”“工业”“基地”“技术”“振兴”“加强”,这些词与共词网络的中心词大都重合,因此,可以大致判断该阶段东北振兴政策的发文重点。

在词频分析基础上,选取30个高频词汇,通过建立30×30相异系数矩阵,采用组间连接的方法对高频词进行聚类分析。根据聚类分析结果,结合高频词和共词分析,联系政策文本内容,可以看出,该阶段东北振兴政策关注的重点是:

第一,东北地区老工业基地改造。国家加大对东北老工业基地企业改造的投资,给予传统企业税收优惠,拉动传统企业持续发展;加快国企改革进度,分离企业办的社会职能,改革厂办大集体企业,减轻国有企业的负担;开展振兴东北老工业基地科技行动,科技发力,带动企业发展,提高东北的经济增速;推进老工业基地棚户区改造和社会保障改革试点建设,解决社会矛盾。

第二,做好东北振兴的规划工作,东北地区是计划经济最早进入、最后退出的地区,国有企业众多,体制机制僵化,思想保守。因此东北振兴不是一朝一夕的事,需做好对东北振兴的规划,有序开展东北振兴工作。

第三,着力解决社会发展问题,加快基础设施建设,完善配套设施,实现区域协调发展。基础设施建设是区域经济社会发展的重要基础保障,加大其投资,拉动内需,提高人民幸福感,提高经济社会效益。

综上,该阶段东北振兴政策关注的重点是解决东北地区的国内生产总值(以下简称GDP)在全国排名落后、全国区域经济发展不平衡的问题,国家对此阶段的定位是通过生产要素的投入,例如税收优惠等,提高东北地区GDP增速。

2.2.2突破发展阶段(2009—2013年)

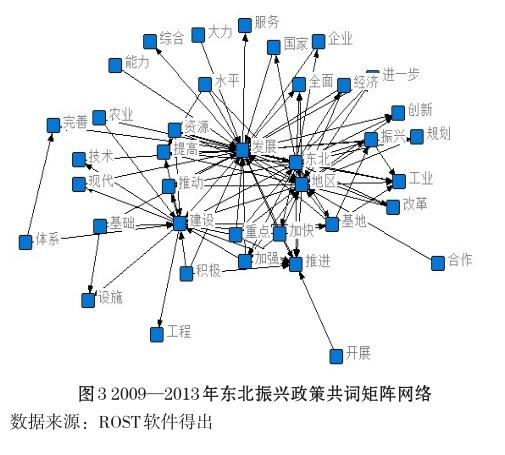

2009年国务院发布《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,明确指出了转变政府职能,促进体制改革,改善民生等措施。2009—2013年东北振兴政策共计10份。得出东北振兴政策高频词表,如表2所示。

方法同上,得出共词矩阵网络图,如图3。由图可知,2009—2013年这一期间东北振兴政策的核心关键词为“地区”“东北”“发展”等。结合高频词表,排在前10的高频词依次为“发展”“地区”“东北”“建设”“推进”“加快”“基地”“农业”“工业”“加强”。与上一阶段相比,高频词中“工业”一词虽然仍是该阶段的核心关键词,但排名却下降5名;核心关键词的中心度也发生了变化,“工业”“基地”两个关键词的中心度呈现出递减趋势。

该阶段东北振兴政策关注的重点是:

第一,示范带动促发展。通过了辽宁沿海经济带规划和长济图开发开放试验区规划,建立振兴示范区试点,提高示范区综合服务水平,在东北地区发挥示范带动作用。

第二,发展现代农业。东北地区黑土辽阔,适宜农作物生长,是我国重要的商品粮基地。东北振兴政策的实施,在一定程度上促进了东北地区经济的发展,但对农业涉及少,农业发展仍存在生产效率低下等问题,为此,国家建立现代农业产业体系,扶持农业,发展农产品循环利用体系。

第三,加快资源型城市转型升级。东北地区资源型城市众多,国家通过公共资源配置的市场化改革,简政放权,优化发展环境,建立产业、创业投资引导基金等,加快东北资源型城市市场化改革。

第四,加强民生建设,加快基础设施升级改造。东北地区资源型产业众多,资源枯竭型城市日益增多,棚户区大量存在,城市基础设施落后。因此,国家转变发展重点,完善基础设施建设,促进老工业城市升级,优化城市功能。

第五,以合作促发展,东北地区在振兴过程中存在开放度不足的问题,促进东北地区与俄罗斯的开放合作,构筑东北地区沿边开放新格局。

综上,该阶段东北振兴政策关注的重点是促进东北地区资源型城市转型,进一步提升对外开放水平。较上一阶段,该阶段政策工具有所改善,注重提升东北地区的“造血”功能。

2.2.3全面革新阶段(2014—2018年)

东北振兴政策实施以来,东北地区经济“回春”。2014年,东北地区经济再次进入“寒冬”,GDP增速全国排名垫底。为了保持东北地区经济持续健康发展,2014年国务院出台的《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,为东北振兴掀开了崭新的篇章。2014—2018年东北振兴政策共计20份,得出东北振兴政策高频词表,如表3所示。

方法同上,得出2014—2018年东北振兴政策共词矩阵网络图,如图4。由图可知,2014—2018年这一期间东北振兴政策的核心关键词为“发展”“东北”“地区”“建设”“推进”等。结合高频词表,排在前10的高频词依次为“合作”“发展”“地区”“建设”“东北”“创新”“企业”“推进”“开展”“改革”。与前两个阶段相比,“合作”“创新”“企业”排名明显上升,可以看出在该阶段国家重点关注新的领域;在共词矩阵中,该阶段更为复杂,边缘词呈现出總体分散,部分集中的趋势。

该阶段东北振兴政策关注的重点是:

第一,体制机制改革,促进东北地区政府职能转变,拉动产业升级和战略转型。东北地区市场经济不健全,全面深化体制机制改革,逐步放权让市场在资源配置中起决定性作用,是促进东北老工业基地实现振兴和高质量发展的必由之路。

第二,促进区域发展。随着东北振兴政策的实行,东北地区取得了一定的发展,但在保障和改善民生方面,东北地区与发达地区之间、东北地区城乡之间的基本公共服务与区域生活条件的差距没有缩小,尤其是贫困地区的民生问题尤为突出。实现公共服务基本均等化,完善公共设施等是东北振兴的重要任务。

第三,加强与东部地区的对口合作,推动东北地区向东部地区学习,加快市场化改革进程,提高对外开放水平,激发内生动力,实现“造血”功能,减少对国家扶持的依赖;同时促进东北地区与东部地区合作共赢,共同发展。

综上,该阶段东北振兴政策关注的重点是解决东北地区对经济发展新常态不适应的问题,归根结底,是东北地区深层次体制、机制的问题,应提高东北地区内生增长动力,带动长远发展。

3基于多源流理论的东北振兴政策变迁影响因素探究

根据多源流理论的解释逻辑,笔者将重点分析东北振兴政策变迁中三个源流的变化,从而探究东北振兴政策变化的影响因素。

3.1东北振兴政策变迁的逻辑与实践

3.1.1东北振兴政策变迁的问题源流分析

(1)指标的变化。系统上的变化难以被识别,指标作为其载体,反映了现行政策对原有系统的不适应

1)经济体制的变化。新中国建立初期,我国实行计划经济体制,东北地区被国家确定为全国重要的工业基地,国家借鉴苏联的发展模式,集中力量在东北地区布局建设一批重工业和资源型企業。21世纪初,东北地区国有企业占经济总量的三分之二以上,公有制经济成分占绝大比重。1992年,邓小平提出我国要实行社会主义市场经济体制,东北地区一系列的不适应问题接踵而至,国有企业职工的下岗、资源型城市难以持续发展等问题逐渐显现。不难发现,东北地区的问题主要是计划经济体制导致市场经济发展不健全,体制机制僵化等原因造成的,多是历史遗留问题。

2)“产业缺位”不能适应新时期经济发展。东北地区GDP增速和总量是衡量东北振兴具有影响力的指标。东北地区发展的多是资源型产业,在三次产业结构中,第二产业占据主导地位。但随着资源的枯竭,东北地区经济严重下滑。1978—2000年,东部地区生产总值年增长速度高达12.01%,西部地区增长速度可达9.74%,而东北地区增速仅8.58%,较西部地区落后1.16个百分点,在全国排名落后[6]。东三省GDP对全国GDP总量贡献率不断降低。根据年鉴数据,1990年,东三省GDP总和为2.20万亿元,在全国GDP中占比11.8%;而1999年东三省GDP总和为6.56万亿元,在全国GDP中占比8.0%,下降了3.8个百分点。2003年、2005年和2007年,国家均针对东北地区经济发展缓慢的情况,发布了相关文件,提出要尽快调整产业结构,以适应新时期经济的快速发展。

3)资源的枯竭。东北地区发展的多是资源型产业,近年来,东北地区资源枯竭城市日益增多,不可再生资源进入开发后期阶段,资源型产业发展动力不足。2013年,我国共界定了69个资源枯竭城市,其中东北三省共有24个市县入围[7],占比高达34.78%。随着资源型产业优势逐渐褪去,东北地区经济进入缓慢发展期。

(2)现行政策的反馈

1)对外开放不足,影响东北振兴进程。东三省发展主要是“内陆式发展”,对外开放程度低。随着全球一体化的进程,对外交往合作是影响一个地区发展的重要因素。梳理每个阶段的东北振兴政策,可以发现,每个阶段政策内容都涉及开放合作,但每个阶段对其重视程度又不尽相同。第二个阶段是促进东北地区与俄罗斯的合作;第三阶段,国家愈发重视东北地区对外开放,出台一系列政策促进东北地区与东部地区的合作。

2)计划经济体制的影响根深蒂固,企业内生动力不足。自2003年确定东北振兴战略,国家便意识到东北地区体制僵化,应解决东北地区的体制问题。但东北是前苏联模式的最佳样板,计划经济思想根深蒂固,政府对市场的干预较多,市场在资源配置中发挥作用甚微,企业对国家的依赖性较大。

3)重视民生应是东北振兴应一以贯之的重点。东北地区国有企业众多,其职工为新中国的工业做出了巨大的贡献。近年来,国有企业职工进入大规模的退休期,2014年东三省养老保险的赡养比分别为1.9∶1、1.7∶1、1.4∶1,全国平均水平为3∶1,较全国平均水平而言,东北地区社会保险体系运行压力大,国企经济效益大多偿还历史欠账,对GDP的贡献小。同时,东北地区棚户区仍大量存在,这些都在一定程度上制约了东北地区的振兴。

(3)焦点事件的发生,焦点事件是使问题能够被政府官员注意的助力剂。梳理东北振兴政策,可以发现第二、第三阶段的东北振兴政策的出台均受焦点事件的影响

1)2008年金融危机爆发,中国经济发展放缓,东北地区经济也相应受到了一定的破坏,但由于东北地区开放程度低,受金融危机的影响较少,并且在金融危机的背景下,国家实施宽松的货币政策,出台扩大内需十项政策,将东部沿海地区部分企业进行转移,均给东北地区的振兴带来了机遇。2008年十七届三中全会出台众多惠农政策,东北地区是全国商品粮基地,惠农政策的出台无疑是东北地区农业振兴的推动力。基于此,国务院于2009年出台《意见》,继续实施东北振兴政策,调整政策关注点,此阶段,国家重点进行体制机制创新,重点是资源型工业城市转型,建设现代化农业,推进民生改善。

2)2013年“一带一路”倡议提出。东北地区作为我国向北开放的窗口以及和东北亚合作的中心枢纽,应担负起“一带一路”建设大任,充分发挥其重要的枢纽作用。以“一带一路”建设为契机,加快中蒙俄经济走廊建设,加强与邻国的合作,提高对外开放水平是东北振兴的必由之路。2014年11月,阜新发生特大矿难事故,国家对其高度重视,加强了对东北地区产业转型的政策支持,旨在解决落后产能的安全隐患问题,促进东北地区资源型城市转型升级。2018年,朝鲜宣布停止核试验,无疑对东北振兴是一件好事,朝鲜停止核试验,联合国放宽对朝鲜人道主义援助的限制,朝鲜半岛局势缓和给东北经济发展带来了机遇。东北地区可以利用朝鲜廉价、优质的劳动力和特殊行业的人才,吸引内地企业(包括海外企业)到东北地区投资设厂或公司,促进当地经济发展;此外,以“租借地+自贸区”模式租借朝鲜土地是东北地区发展的另一重要机遇和路径[8]。

3.1.2东北振兴政策变迁的政治源流分析

多源流理论认为政治源流的变化会影响政策的变迁,就我国而言,历届领导人对东北振兴的重视、政治大环境的要求以及民众的热切期盼影响了东北振兴政策的变迁。

(1)领导人对东北振兴的重视。20世纪90年代末21世纪初,国家领导人都曾到东北地区开展调研,试图找出东北地区症结所在,实现东北振兴。2003年组建国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组,并落实相关行政职能部门的分工。时任国务院总理的温家宝多次到东北地区进行实地调研,他认为东北地区在全国处于重要的战略地位,“东西”都很重要,据此出台一系列政策支持东北地区振兴。党的十八大以来,习近平总书记多次到东北三省考察,要求转变发展观念,摒弃以经济为主的单一指标的振兴,实现全面振兴,此阶段,东北振兴要解决的是转型发展问题。

纵观东北振兴这10多年来,由于每个时期的环境不同,每个领导人的对东北振兴的主张也不尽相同,因此,这些不同政策主张影响了我国东北振兴政策的变迁,推动了东北振兴政策的持续发展。

(2)国家政治大环境的驱动。国家治理体系和治理能力现代化重大战略给新一轮东北振兴提出了新的要求。在东北振兴的过程中,改革的主导者发挥着重要作用,在我国现行体制下,即政府发挥着主导作用。但东北地区存在着政府职能错位的现象,强政府、弱企业、弱市场。因此,改革政府治理模式对东北振兴是尤为重要的。东三省政府在制定、贯彻执行东北振兴政策的过程中试图完成角色转换,经历了三个政策阶段,政府从一把手改革到挖掘其潜能再到激发其动力,政府对国企的干预越来越少。政府着重营造良好的营商环境,从直接招商引资,到促进对外开放,加强东北地区国企混合所有制改革,政府减少对经济生活的干预,使市场在资源配置中发挥决定性作用,拉动地区发展。国家治理体系和治理能力现代化重大战略带来了政府治理模式的改革,影响了东北振兴政策的变迁。

(3)民众的期盼。以人为本的发展理念是东北振兴政策一以贯之的原则,因此,民众的期盼在政策变迁过程中也发挥了很重要的作用,东北振兴政策虽然处于不断的变迁中,但也有其继承性,民生、社会发展是这三个阶段一直关注的重点。民众是东北振兴的动力源泉,同时也是东北振兴的成果的检验者,因此东北振兴中注重民生工作的开展。

3.1.3东北振兴政策变迁的政策源流分析

东北振兴政策源流的变化是在东北振兴问题源流和政治源流变化的共同作用下产生的,即政策的顶层设计受问题源流和政治源流的双重影响。

政府的顶层设计影响政策变迁的主要方向,主要体现为中央政府基于东北地区问题的存在改变对东北地区的战略定位,进而影响到东北振兴政策的主要方向。初步建立阶段和突破发展阶段,东北地区经济滞后于东部地区,国家出台政策支持东北地区发展,着力点在于以生产要素的投入推动传统工业的发展,在这一阶段,国家以投资促发展,重视提高东北地区GDP的增速。应该看到,东北地区的“黄金十年”很大程度上得益于国家大的工业环境,正好发挥了东北产业结构的优势,而不是东北地区问题的真正解决。2013年,东北地区经济出现“断崖式”下滑,国家意识到“输血”式的改革不利于东北地区的总体发展。2015年,习近平总书记提出东北地区全面振兴的理念,改变东北振兴的发展模式,不应仅仅是经济的振兴,应实现东北地区民生、社會、创新的全面振兴。

3.2东北振兴政策变迁的影响因素分析

多源流理论认为三条源流的交汇促成了政策变迁,这表明这三条源流的变化影响了政策的变迁,下文将基于东北振兴三条源流的变化分析影响政策变迁的因素。

(1)政治经济形势。政策是时代的产物,学者陈振明[9]认为“政治经济生态、政治环境、文化等因素影响和制约着政策的变迁”。基于上述对东北振兴政策内容的分析,可看到经济环境的变化在推动各个阶段的政策变迁中均发挥着作用。第一阶段,全国经济快速发展,而东北地区经济严重滞后,所以国家通过投资的形式拉动东北地区GDP增长,逐步缩小东北地区与东部地区的差距。第二阶段,全国范围内均受到金融危机的影响,中国经济处于低迷状态,东北地区经济增速放缓,国家出台对东北振兴的新的指导方针指导东北振兴。第三阶段,在经济新常态下,东北地区经济大幅度下滑,国家转变发展思路,东北地区进入新一轮振兴。政治形势方面,我国主要体现在国家领导人的重视以及换届对政策的影响,党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央重视东北地区的发展,习近平总书记提出“全面振兴,全方位振兴”的理念,较前两个阶段,这一阶段东北振兴的关注点有所调整,东北地区的振兴不仅仅是经济的振兴,也是社会、民生、创新等全方面的振兴。

(2)政策学习。基于中国现行政治体制,我国的政策变迁多是渐进式变迁,东北振兴政策变迁也不例外,既有对上一阶段政策的继承,也有该阶段的创新发展。梳理每一阶段的政策,可以发现,每个阶段的内容均有对上一阶段政策经验的学习,也有现阶段的突破。东北振兴政策基于上一阶段政策的正面反馈,每一阶段政策均涉及民生、社会工作,但每一个阶段的实施重点也不尽相同。