资源集约型“材料-汽车-新能源”学科交叉人才培养体系构建

2020-02-23林健

林健

(同济大学 材料科学与工程学院,上海)

一 引言

高等教育长期以来为国家培养了大批优秀专业人才。随着现代高新技术产业的飞速发展,知识更新不断加快,传统的专业分类已不能完全满足新时代高端人才的培养需求。面向学科交叉、服务于新经济、新产业的新工科教学改革建设是应对培养符合国家发展急需的跨学科知识融合型优秀人才的必由之路。

学科交叉型人才培养体系的建立,不能仅局限于单一学科内的低层次改良和调整;打破观念壁垒、组织壁垒、知识壁垒[1],通过不同学科、不同专业间的联合办学,将更有利于学科间紧密交叉融合。高效整合相关交叉学科的课程体系、师资队伍、实践创新基地、教学管理与质量保障系统等各种教学资源,以构建资源集约型学科交叉人才培养体系,则是保障新工科建设质量的一条重要途径。

图1 跨学院学科交叉联合办学体系构成

二 材料-汽车-新能源交叉专业建设的意义

材料学科是工科及现代工程技术发展的基石。随着科学技术的发展,材料科学不再局限于传统材料范畴,其发展受现代科学与工程技术发展需求所牵引,面向国家高新技术发展需求的学科交叉融合型材料类专业建设已成为推动社会发展的一个创新源。

汽车产业一直是许多工业大国的支柱产业。随着人类社会对资源消耗的大幅增加,化石能源短缺、温室效应、环境污染已成为人类所面临的一个重大问题,建立在大规模资源消耗的汽车工业已经走到了一个十字路口。为适应社会发展的需求,新能源、智能化、网联化已成为未来汽车产业发展的必由之路。传统的机械类教学模式已经不能完全满足未来汽车产业发展的需求。以材料为源头、新能源为动力、汽车为目标的学科交叉、知识融合型复合人才培养就成为满足未来新能源材料和新能源汽车产业发展需要的一项重要任务[2-4]。

为了培养服务于新能源、智能化汽车相关材料、装备及整车开发全产业链的源头创新型高级科学研究、工程技术及其管理人才,2016年同济大学材料科学与工程学院、汽车学院紧密合作建设了“材料-汽车-新能源复合型人才培养模式创新实验区”,并于2018年成功建设了学科交叉型“新能源材料与器件”本科专业。在学科交叉型专业建设过程中通过院际优质资源互补与共享,形成了一个优质高效、资源集约的跨学院学科交叉联合办学体系,逐步优化了学科交叉型新工科建设所需的软硬件条件,已取得优异绩效[5,6]。

三 优质高效的跨学院学科交叉联合办学体系建设

学科交叉融合型本科专业的建立需要有优良的办学基础、师资队伍和发展规划[7-9]。仅仅依靠单个学科较难实现包括教学条件、课程体系、师资队伍在内的学科交叉知识融合型教学体系的完善。充分利用校内不同学科的办学优势进行交叉融合有利于真正实现交叉学科的紧密融合。

材料科学与工程学院、汽车学院密切合作过程中,充分利用各自学科优势,通过包括两院课程体系深度融合、多模式师资队伍建设、跨院实验中心开放、全产业链布局实践基地建设、学生创新基地与项目、升学发展通道的融合共享、高效集约地构建新工科专业办学体系。与此同时,通过两院联合教务管理机制的设置理顺了跨院办学管理体系;通过开展面向新工科专业全培养链设计的教改项目研究,探讨新工科专业教学质量评价机制,进而在新工科专业中推行工程教育专业认证体系;通过在车用基础材料、车用零部件、整车制造完整产业链上进行学生实践与创新基地布局有利于培养具有源头创新能力的学科交叉、知识融合型高级拔尖创新人才。通过上述举措在办学条件、课题体系与师资队伍、学生实践与创新基地、教学管理与质量保障体系建设上形成闭合链,形成优质高效的跨学院学科交叉联合办学体系,为学科交叉融合型专业建设提供了新思路。

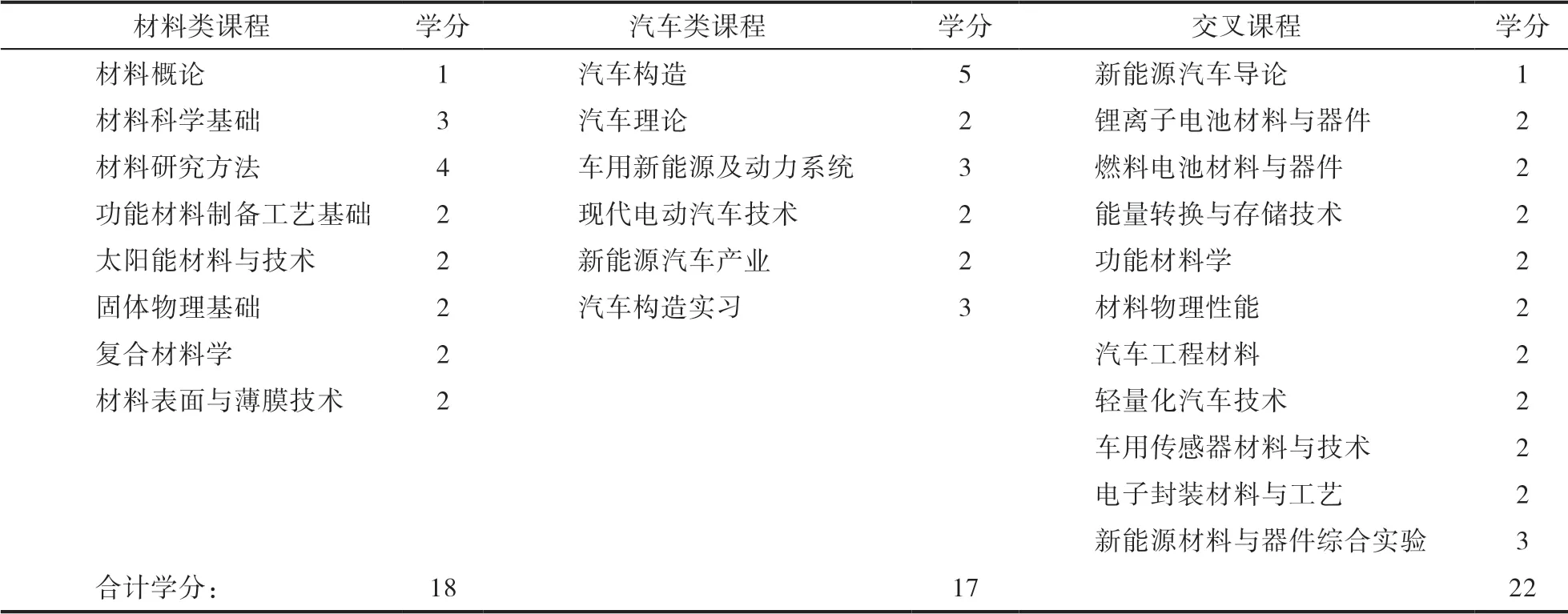

表1 同济大学新能源材料与器件专业中专业课程分类

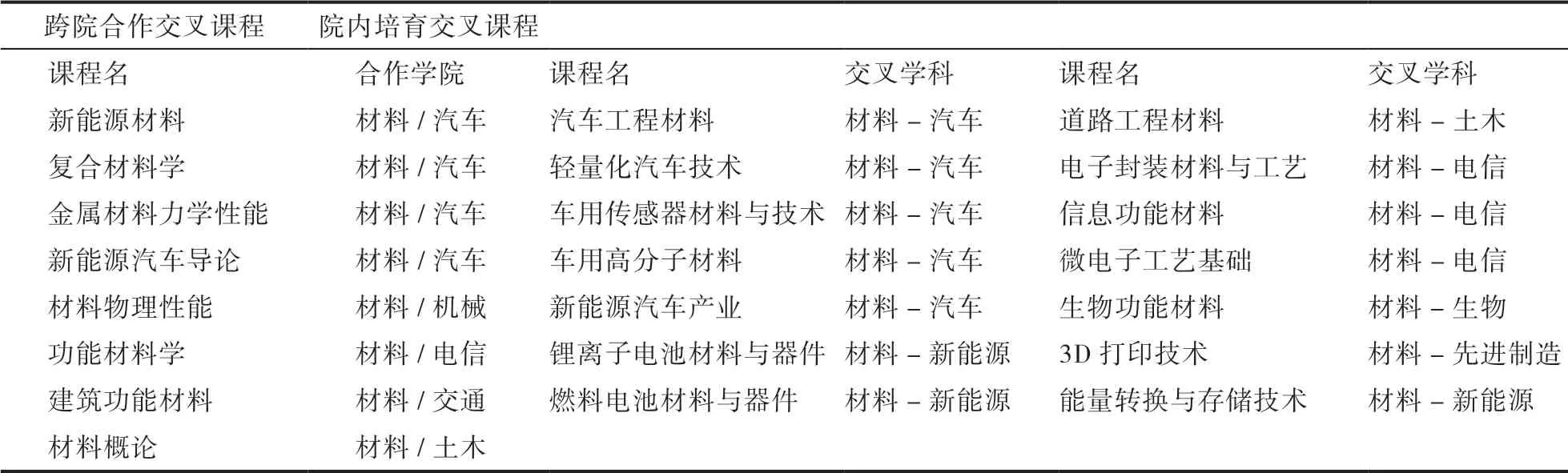

表2 新能源材料与器件专业跨院合作与院内培育交叉课程建设

四 学科交叉专业培养方案及其课程体系建立

通过不同学科、不同学院间的联合办学,开展学科交叉型人才培养方案及其课程体系建设,有利于不同学科间的深层次交叉融合。

在建设新工科专业课程体系时,根据人才培养定位,遵循以材料类本科专业课程体系为基础、融合汽车工程核心课程教学、强化新能源技术、轻量化技术、智能化技术等知识点传授的学科交叉特色培养模式,开展知识融合型人才培养工作。课程体系在保证完整的材料类专业基础课程体系和必要的物理类、化学类、电工、设计基础知识的基础上,兼顾车辆工程类专业基础课程和必要的力学、机械等基础课程教学内容。同时大规模开展材料-汽车-新能源技术学科交叉课程建设。材料专业课程、汽车专业课程和材料-汽车交叉课程的学分数分别为18、17和22学分,学分比达到1∶1∶1.2的黄金比例,实现了材料、汽车两大专业在未来汽车领域的真正融合,满足了学科交叉型复合人才的培养要求。这种深度融合式课程体系设置,使得学生在未来升学发展时得到极大优惠,两个专业核心课程的同时学习使他们可以顺利升入任一专业进行研究生阶段学习。

五 知识融合型交叉课程及其师资队伍建设

知识融合型学科交叉课程的开设是专业检验学科交叉程度的一个关键指标。在创新实验区、新能源材料与器件专业建设中依托跨院联合办学模式,充分利用两院师资合理调配。在学科交叉专业25门共57学分的专业课程中,交叉课程占比38.6%。

高素质学科交叉型师资队伍建设是新工科专业办学的重要组成。单一学科的师资学缘结构很难完全满足学科交叉课程的教学需要。因此在自身大力培养学科交叉、知识融合型师资队伍的同时,通过不同学科、不同学科教师之间的多层次密切合作,充分利用同济大学校内优势学科的教学力量,采用院内培育、院际合作等多种模式进行学科交叉型师资队伍建设。材料科学与工程学院为满足新工科专业建设需要,自2016年起先后建设了22门学科交叉型专业课程,其中8门课程通过与汽车、机械、交通、电信、理学院等兄弟学院合作开展校级交叉课程建设,另14门交叉课程则通过学院内知识融合型师资队伍培育来加以解决。这种知识融合型师资队伍建设模式,大大加快了新工科专业建设的进度。

六 全产业链布局的学科交叉学生实践与创新体系建设

学科交叉型学生实践与创新体系建设,是知识融合型能力培养的关键。在学科交叉专业的实验教学中分别利用了材料学院、汽车学院、智能型新能源汽车协同创新中心的专业实验室和实践师资。同时还与汽车产业链上的一些知名企业合作,沿车用基础材料生产、汽车零部件、整车制造整个产业链布局为学生提供校外实践训练场所。学生实践基地的全产业链布局有利于学生更全面地了解现代汽车技术的创新、生产和发展,有利于我国汽车产业高新技术领域取得源头创新突破。

在学生创新基地及其创新项目建设中,材料学院与汽车学院向学生同时开放各自学生创新基地,学生可以在材料、新能源、汽车及其学科交叉领域同时开展创新实践,通过分别与材料、汽车专业学生在两院创新平台上同受训练、同台竞技,其学科交叉领域的创新实践能力深受锻炼。交叉专业内的学生可任选两院的毕业论文课题,也保障了其专业能力的个性化发展。创新实验区第一届28名学生中已有22人次在省部级和国际学生竞赛中获奖,包括全国挑战杯上海赛区一等奖、美国土木工程师竞赛中太平洋赛区单项第一名、国际设计与工程教育协会(IDEEA)全球年会最佳团队合作奖、同济大学首届本科生学术之星等荣誉。这些学科交叉创新成果的获得,使得同学们的知识融合学术素养和学科交叉创新能力大为提升,同时也是对跨学院学科交叉联合办学体系建设成果的最好检验。

七 结语

以国家发展战略与高新技术产业发展需求为牵头,培养具有学科交叉、源头创新、知识融合型的优秀人才是我国高等教育发展的必由之路。充分利用校内外学科优质资源实现学科间紧密融合,形成资源集约型新工科专业办学体系,则是知识融合型创新人才高效培养的重要保证。同济大学经过四年来的材料-汽车-新能源复合型人才培养体系建设,通过在学科交叉专业办学理念、知识融合型课程体系、师资队伍、学生实践创新基地建设等领域的紧密合作和资源共享,形成了一批富有成果的交叉学科建设经验,对于学科交叉型新工科专业建设具有指导意义,也对传统专业的新工科建设提升具有显著参考价值。