财政助推地方经济高质量发展探索与实践

2020-02-16刘建民张翼飞

刘建民 张翼飞

摘 要:通过梳理,分析广东省培育“新财源”、优化财政支出结构、促进财政公平、提升财政效率、防范财政风险的具体措施后,认为财政收入、支出和运行体制改革是辩证统一的,是公平、效率和防风险的兼顾,最终目的是更好地为经济发展提质增效。因此,改革应以创新和绿色发展为导向,构建政府与企业的“利益共同体”和“命运共同体”,以保障地方经济高质量发展。

关键词: 财政公平;收支效率;防范风险;高质量发展

中图分类号:F812.4文献标识码: A文章编号:1003-7217(2020)01-0086-07

一、引 言

广东省位于华南沿海,经济体制改革起步较早,对外开放进程较快,形成了行业多元、分工明确的加工、装配制造业布局,一度成为经济高速发展的重要支撑,但产生了区域发展不均衡、高产出低收益、环境污染严重等问题。在经济发展新常态下,广东省加快了经济结构调整,提升发展质量,逐步实现发展由“量”向“质”突破:一是将产业转移方略提升为产业与劳动力协同转移战略,有效地缩小了区域间和区域内经济发展的差距[1];二是以技术创新为突破口,发挥第二产业转型对投入产出效率的激励作用,培育二、三产业相结合的发展新动能[2];三是坚持生产节能减耗减排、资源调配内外联动和成熟生态化工业产品的全过程培育,实现了“生态+制造”的有机结合[3];四是传承开放包容、严谨务实、绩效为优、合作共赢的管理思想,凸显了以人为本、高效管理的管理氛围[4];五是将诚信体系融入社会资本运作,营造互信的营商环境[5]。以上成效不仅依靠市场经营主体的努力,更有财政以统筹兼顾为导向,实施简政放权、支持招商引资、促进资金分配公平、重视民生保障均等、深化绩效管理和提高预算透明度等举措的有力推动[6,7]。财政作为政府宏观调控的重要工具,在助推广东省经济高质量发展中发挥了日益突出的作用。为此,本文通过总结广东省财政在助推经济高质量的具体实践和经验,以期为其他省市财政改革提供借鉴。

二、广东省财政收入:现状及促收举措

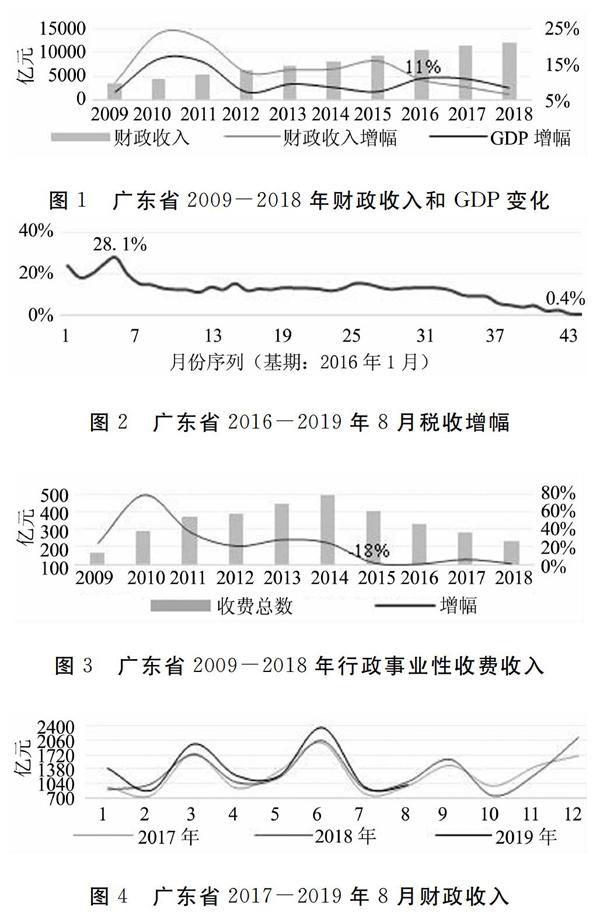

2009-2018年,广东省GDP增幅波动明显,平均增长率保持在7%以上,但财政收入的增长并未抑制GDP增加。值得注意的是,2016年前,财政收入增速高于GDP,而2017年以后,增速显著低于GDP(图1)。这是因为2016年起广东省逐步落实了减税降费,税收收入增幅整体呈下降趋势(图2):一是增值税改革简化和降低了税率,扩大了抵扣范围,完善了抵扣链条;二是国家扩大了促进企业科技创新的税收优惠范围和力度;三是行政事业性收费的降低(图3)。截至2019年8月,税收增幅已趋近于0。零增长和负增长既与经济平稳增长趋势相悖,又难以适应财政支出刚性需求。为稳定经济发展和财政收入,广东省加强了对重点税源的税收征管,预计到2020年,税收收入增幅不会出现负值。

分析2017-2019年8月财政收入后发现,每年季末(3月、6月、9月和12月)是收入高峰月(图4),主要原因有:一是企业营收规模在季末达到了“小高峰”;二是每季末,重点税源企业按季完成了增值税等纳税申报和税款清缴。对比三年信息发现,2019年季末财政收入同比有明显增加,预计至2020年3月,财政收入将高于2019年同期。

近十年来,广东省从审批程序、预算编制、收入汇缴和监督等方面扩大开放并规范了非经营性国有资产有偿使用活动,使得近三年有偿使用收入逐年上升(图5)。以市政公共资源为例,广东省合理划分免费和收费比例,由竞标方公平竞争有偿使用收益权;严格限定资源用途和范围,收益由政府和经营者共享,政府部分纳入国库收缴管理。公益性和经营性的双兼顾促进了闲置公共资源有效利用,促进了非税收入“新财源”的发展。

此外,广东省还采取支持产业集群和战略新兴产业等措施助力“新财源”增长,这需要前期通过增加财政支出来培育这些财源(此部分内容将在下面的财政支出中剖析)。

三、广东省财政支出:现状及优化支出结构举措

(一)刚性支出凸显赤字压力

2009-2018年,广东省财政支出规模不断扩大,2018年支出额为2009年的3.6倍;虽然2015年支出增幅达到了最高40.2%,但增幅呈现波动下降的趋势;每季末支出达到峰值,与财政收入对应(图6、图7)。由于广东省近十年连续增发地方政府债券等积极政策来刺激省内需求,致使投资成本和还本付息压力增大,不利于收支平衡(图8)。

(二)创新支出助力经济提质增效

衡量经济高质量发展的指标,学界暂无统一的测度:温诺·托马斯(2001)认为测度经济质量应充分结合机会分配和绿色可持续因素,而不单以增长速度为依据[8];钞小静和任保平(2011)将指标扩展到了经济增长结构、稳定性、收支分配和环境效益四个方面[9];Mlachila等(2014)认为高增长率、高持久度的友好型增长对发展中国家有利[10]。而近年来,中国重视创新驱动经济发展,不断加大对科技创新的财税支持力度,这会影响全行业研发投入,进而影响新产品产出。新品产值不同于经济稳定性、结构性等增长指标,更侧重于对高质量发展成效的直观评价。因此,我们搜集了广东省21个地级市2008-2018年财政支出、科技R&D经费投入和新产品产值数据进行高质量发展效果探究,设置如下三个函数式(变量的定义和说明如表1所示):

NP=α+β1FE+β2GDP+β3UR+β4IR+ε(1)

RD=x+δ1FE+δ2GDP+δ3UR+δ4IR+φ(2)

NP=φ+γ1RD+γ2GDP+γ3UR+γ4IR+η(3)

其中,α、x和φ为常数项,ε、φ和η为干扰项。

对231条观测值描述性统计中,财政支出平均力度為5.465,最小为3.623,最大为8.433;新品产值最小为0.12,最大为9.461,产值差异大;研发力度最小值约为最大值的45%(见表2)。

对各变量进行ADF和LLC单位根检验,除UR检验值略高于0.05外,其余P值均小于0.05,说明总体上变量通过了平稳性检验(见表3);基于误差修正,采用Westerland协整检验,结果显示Gt、Pt、Pa在1%显著水平上存在协整关系,说明各变量关系长期稳定(见表4)。

从FD-NE-NP多变量回归结果(见表5)发现:财政支出、研发投入和新品产值相互呈现出了正相关关系;财政支出每增加1%,对新品产值的直接激励系数为0.851,正面效果显著;同时,财政支出还通过加强行业研发投入力度,推动新品增产。

(三)促进制造业转型升级

1.支持企业发展方式转型升级。一是发挥“龙头企业”带动作用,打造高质量产业集群。粤港澳大湾区发展纲要的出台为省内产业集群企业由规模化扩张转向高质量发展明确了方向:融合产业、创新、资金、人才等要素,明确产业分工,培育形成以AI科技和绿色为导向的高端制造和战略新兴产业集群。财政通过股权投资、无息贷款和基金等方式培育优质项目,强化生产分工,在集群中培育龙头企业,提高生产效益,形成核心竞争力,构建高质量“新财源”。二是财政直接激励各类企业技术创新[11]。在加大对企业的直接补助和贴息贷款基础上,更强调对企业技术创新成效的考核和激励:对于达标企业给予事后财政补助、奖励和优惠政策扶持。激励机制实则以“支”促“收”,通过激励来培育“新财源”,不但能引导企业切实进行技术升级,促进企业高质量生产,还能促进补助资金的合理配置。

对传统劣势企业,坚持分类引导、分类整治:对无资金、无经营场所和无经营活动的“空壳”公司进行即时清退,以防范纳税人借机虚开发票致使税款流失的或有风险;对于资不抵债、产品质量低劣、无技术改进空间的企业予以逐步关停或并购,以规避质量风险、隐性担保风险和环境风险;对有条件转型的企业实行阶段性激励考核,先安排启动资金,待企业通过由劣转优的阶段考核后,再给予额外奖助;坚决杜绝庇护资源消耗型企业、大规模增种烟草以增加资源税、烟叶税等地方收入的行为,有力消除了新兴产业和小微企业发展的外部不利因素,践行了财政运行由重预决算任务转向重社会效益改革。

2.发挥“产学研”对科技进步的合力。近年来,广东省加大了对科学技术的财政支持力度,重点是应用研究(占48%),其次是基础研究(占18%),科技条件、服务和普及共占24%。

在基础研究和应用研究中,支持“产学研”(以下简称“三方”)合作,共建研究实验平台,推动全面创新,促进创新成果转化为经济效益。对于三方之间的互信和保密问题,强调三方应以书面合同约定保密条款,共同承担保密责任,从而防止信息泄露,保护知识产权,增强互信;对联盟松散、合办企业数量和规模偏低的问题,加大资金扶持力度,如贴息、担保贷款、设发展基金,并实施与中小微企业平等的减税降费政策,如“六税两费”(资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和两项教育费附加)按中央授权最大50%幅度减征;强化监督管理,严控投机等不良行为。激励与监管并举,有效破除了合作壁垒,加强了“深水区”合作,为共同推动科技进步创造了有利条件,进而提升全省科技创新能力,为粤港澳大湾区国际科技创新中心建设奠定坚实的一步。

在支持“产学研”中,重视高等教育投入(如图9)。2018年起,全省安排了“冲一流、补短板、强特色”专项资金用于推动高水平大学建设、粤东西北高校振兴和行业特色高校提升,并在省级统一预算管理下赋予各高校自主权。投入的增加促进了教育基础设施升级、教学理念革新和师资力量增强,进而培养出社会所需的高素质人才。

3.提升职工福利水平。由于广东省劳动密集型企业数量多、规模较大,低附加值、低利润和低工资(简称“三低”)不利于改善福利水平,单凭财政增加福利支出易与企业“三低”偏好矛盾。因此,广东省完善了財政补贴和税收优惠政策,吸引新能源等战略优质投资项目落户,降低经营成本,将更多收益留于企业,促进工资福利提升,助推内部福利改善。企业间的良性竞争也有助于循序渐进推动全行业福利水平提高。

四、促进财政公平,提高财政效率

(一)重视民生保障

广东财政对民生保障类投入中,重视度最高的是社会保障和就业,其中补助性支出占比最高(图10和表6)。此外,财政也加大了公共安全、医疗卫生、住房保障等方面的投入力度。保障力度的增强和结构的优化促进了医疗等服务水平的提高,完善了低收入群体基本居住条件,缓解了“就业难”问题,进而改善了区域民生。

(二)缩小城乡发展差距

粤北山区聚集着许多贫困乡村,但拥有发展集约农业、生态旅游等潜在优势。为促进“美丽乡村”建设,广东省实施了“补短暖心、扩面共享”等工程,结合各乡镇人口和财力,明确清单、内容、标准和责任,由市县将补助金足额分配至乡镇,优先保障民生工程,并接受同级人大监督,根据反馈结果做出改进,从而摒弃“一刀切”式决策,推动全省标准化公共服务体系建设,进而缩小区域发展差距,切实保障全民平等享有公共服务的权利。

补助实际效果和预期的差距会构成政策行为偏差。以扶贫为例,广东省对处于“贫困线”临界点边缘的地区和按“户”识别产生的个体户缺漏问题,重视资金支持的精准度,保障重点资金直接拨付到户,并动态关注区域生产效益变化,根据消费需求调整生产指导方向,同时保障自主经营决策权;对于“骗补”问题,完善监督和问责机制,加强实地走访和研判,提升资金落实考核力度,对违规行为“零容忍”,并加强干部队伍的诚信教育,坚守道德和法律底线,确保资金的有效落实。改进专项资金管理有利于弱化“门槛导向”(即是否完全符合享受扶持的硬性条件)的思维,减少“信息不对称”问题,营造廉洁、信任的环境,切实提升被扶持对象的获得感。

(三)完善资金分配机制

现行竞争性资金分配机制中,成熟的大企业凭借已积累的竞争优势,往往比初创和成长期的中小微企业更容易获得资金支持,易产生新的分配不公。对此,广东省加强了对各类市场主体的普惠支持。以专业性产业转移工业园资金为例,评审采用书面材料和答辩相结合的方式,并参照企业性质、规模、业务和发展潜力等进行评分。改革竞争性资金分配,不仅有利于公平分配,还能体现“多中选优,绩效优先”的理念,调动被扶持对象的竞争和发展意识,提高资金使用效率。

为营造有利的融资环境,建立信用担保代偿补偿机制、设立小微企业信贷风险补偿金,支持和引导金融机构放宽贷款审批门槛,扩展创业板、新三板和区域股权市场等渠道,降低融资成本;给予评审价格优惠、对优质企业给予技术加分,通过资格入围、择优选择的办法鼓励平等竞争;对保证金的使用和处置加以规范,整治非法递延保证金返还等行为。政策的实施有利于进一步扩大中小微民营企业的受益范围。

(四)重塑各级事权与支出责任

针对财权事权与支出责任不匹配等问题,广东省按“尽力而为,量力而行”原则,完善了省级和市县事权和支出责任划分(表7),具体特点有:一是“增保剔”并举。增加的省级事权主要与全省生产和生活息息相关,如疾病防控和全省环境治理;市县维持和新增部分与辖区居民生活相关,如城乡规划和区内环境;增加的共同事权涉及市域联动和基础民生项目(如粮食、社保和就业),以避免市县行权不利引发的“保障轻、就业难”等问题。二是事权与支出责任匹配。省级责任不转由市县承担;市县责任原则上由本级承担,委托行使须自担相应经费;共同责任根据项目特性和区域经济发展状况分类明确承担比例。

目前,广东省仍有少量未制定统一保障标准的项目,如采购服务、误工补贴等,且未有相应的划分管理办法,原因是这类项目具有频繁性和灵活性。对此,标准先由市县按当地经济发展水平和财力来制定,若市县标准超过省和国家标准,超出部分由市县自行负担;清理与事权难以匹配的转移支付项目。新划分体现了“发达地区多担,不发达地区少担”的原则,使责任更为明确,有助于提高保障标准的合理性,让公民享受到更优质的保障,为巩固经济高质量发展夯实基础。

(五)提升预算监督和管理能力

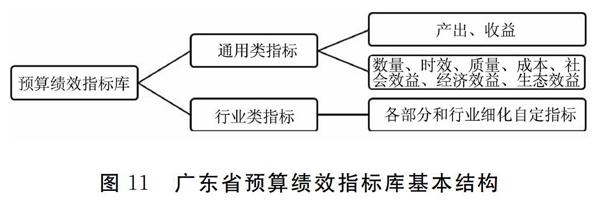

为解决财政体制中“重分配、重使用、轻管理、轻绩效”等问题,2018年,广东省历经了统筹架构、分类收集、深度调研、反复论证、修改完善“五步走”,在全国率先建立了预算绩效指标库(图11)。它以信息技术为依托,融合定性信息与定量数据,灵活调用各指标进行动态管理,共建共享信息数据,提高实用性、有效性和灵活性,实现绩效管理一体化、数字化、智能化;构建联网监督系统,对资金收支实时监控、风险分析和预警,做到“事前评审、事中监控、事后评价”全覆盖。指标库的检索操作便捷:一是类别检索,快速查找可用指标,如广东省2019年科技创新战略专项资金,仅需在科技指标的“资金用途”中检索“科创”,即可获取科技创新个性化绩效指标,同时参照收录的行业历史值和标准值,结合实际值进行比对,衡量资金效益;二是关键词检索,根据财政用途差异快速整理指标,如对中小微企业发展专项资金,能通过关键词“中小微企业”获取指标,可更好地跟踪中小微企业发展情况,为政策调整提供重要参考。

(六)有序推进“放管服”改革

广东省运用“互联网+政务”和区块链技术,完善信息化政务管理系统,促进行政审批事项的精简;减少有关政府公开招标采购、事业单位资产、高校科研经费、政策性基金等行政审批事项,强化灵活管理,降低行政管理成本;进一步扩大车辆、工商营业等证照“一证即办”“一窗通办”的服务范围,提升服务质量和效率。此举有利于减少市场主体事项办理的时间、货币和心理成本,进而提升对政府服务的印象和政策遵从感。

五、防范和化解财政风险

(一)加强PPP项目风险管理

广东省通过设立省级投资政策性基金,将政府补助和民间资本投入结合,使被投资企业拥有更多资金进行供给侧改革,进而带来经营效益增长,吸引更多民间资本投入,促进财政收入增加。设立PPP项目省级专管机构,同标准、同待遇地鼓励各类企业投入到交通、市政、社会事业、水利工程、保障性安居工程、生态环境保护等领域的建设,减少垄断、高融资成本问题。PPP模式有力地调配了大额预算资金,有效增强了财政统筹力量,促进资金来源多元化、社会资本灵活化。

对部分项目建設停摆和赶工的现象,广东省加强了源头管理:结合预期效益,合理评估项目可行性,预防“高投入低产出”风险;加强企业准入审查,重点检查是否有偷逃税款、携款逃跑等违法历史,对违规企业“一票否决”,以防范经营和信用风险;及时预判潜在的筹资问题,配套应急资金保障,降低资金链风险;对偷工减料行为“零容忍”,保障项目的高质量。

(二)严控隐性债务风险

基层财源范围窄、盲目扩大建设、低估债务规模、融资渠道不畅,易诱发隐性债务。对此,广东省实施了债务限额动态管理,从源头防止市县过度举债;在中央规定期限内发行置换债券,优化债务期限结构;实行发行人负责制,省政府代市县发行债由市县担责,偿债责任与债券转移匹配;完善风险预警和应急处置预案,及时向上级报告或有风险。增强风险管理,不论是政府、企业或个人,均应与收益一样受到同等重视。

对于隐性债务中的“城投债”风险,2019年,广东省颁布了《关于城投债券发行与风险管控的办法(试行)》,管控范围涵盖了各类融资债券;责任主体包括负责排查风险和处置的发展改革部门、协助排查处置的财政部门和国有资产监管部门,以及负责市场监管和执法的证监部门;申报债券要求企业做好效益预测和风险分析,限定了举债额度不超过净资产40%的门槛,要求企业发债不得新增担保等隐性负债,并保持实体化、市场化经营。治理隐性负债,可使隐性成分显性化,有效化解存量和增量债务风险,实现投融资的可持续发展。

六、结论与启示

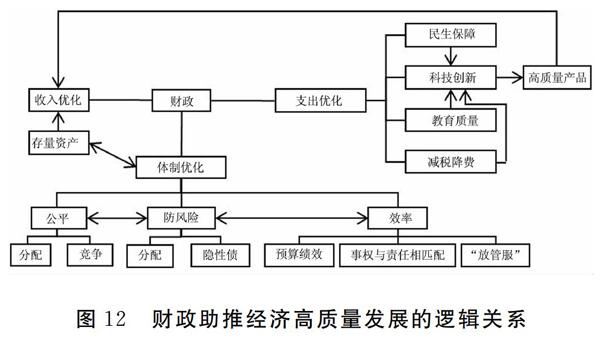

通过以上分析,梳理并总结出财政助推经济高质量发展的传导机理,如图12所示。

财政助推经济高质量发展,关键在于收入、支出和运行体制的改革和优化,三者辩证统一:如果仅从财政收入角度优化,而忽视了支出对财政收入的支持作用,就容易导致新兴财源缺失,加剧赤字压力,不利于收入质量和效益的持续提升,如财政支持科技创新,是为了鼓励创造高质量产品和服务,创收能够带来高质量的新兴财源;反之,若只重视财政支出规模,却忽视支出结构完善、统筹协调和绩效管理,同样不利于财政收入的提升,如重视职工福利改善、增加教育投入和减税降费,目的不只是提高生活水平、降低税负,更是助推科技进步的外部动力。财政体制优化是收支改革的重要组成部分,也是促进收支优化的重要动力:运用预算绩效指标库,提升财政资金运行效率是促进分配公平和竞争公平的基础,公平感的提升能助力指标库效率的提高。只有重视公平、提升效率、有效防范重大风险,才有利于收支管理水平的持续提升。

为此,提出以下建议:一是完善财政支撑体系。产业转型升级既不能一蹴而就,也不能固步自封,应通过企业“内力”和政府财政“外力”的配合,其中财政支持不应局限于直接支持技术研发,教育、民生等建设也应做好配套,辅之以税收优惠政策,促优质教育培育高素质人才,让优质民生配套吸引人才,让人才充分发挥科技创新的主体作用,推动技术进步,促进产品和服务升级,推动新兴产业的集聚,创造更多经济效益,形成经济高质量发展新动能。

二是坚持政企互利共赢,实现社会公平。互利共赢的核心在于相互理解和支持,政府应建立权责明确的中央与地方、省级与市县财政事权和支出责任关系,合理确定收入和责任分担比例,确保上级统一领导中,下级财权得到保障、责任得以明晰;在调研传统企业转型困难、新兴和中小微企业发展困境后,清理系统性弱、效果不佳的扶持政策,制定出系统性强、稳定而灵活的政策,普惠分配财政资金;进一步减税降费,规范政府采购流程,完善PPP项目机制,以增强政府和企业的合作信赖关系,提升政府形象,使企业切实感受到营商环境的改善,从而积极配合政策落实,由被动遵从向主动遵从转变,实现“共赢”。三是共筑防范和化解风险的“防火墙”。政府、融资机构、企业和个人(以下简称“四者”),在收益目标一致时是“利益共同体”,在防范风险时应为“命运共同体”。因为权利与义务是统一的,四者皆为社会主义市场经济的重要角色,在享受收益的同时也要担负起承担风险的责任,一味转嫁和分散风险可能会酝酿更大的风险。唯有共同树立风险意识,明确风险主体责任,科学预判或有风险,进行沙盘模拟演练,并相应拟定解决对策,才能提升各部门应对风险的联动力,实现由“被动防御”向“主动发现”转变,为经济的稳健发展筑起坚实的“防火墙”。

参考文献:

[1] 曾晓文,刘金山. 广东产业生态化的发展战略与路径[J]. 广东财经大学学报,2016(5):104-112.

[2] 吳福象,朱蕾. 技术进步、结构转换与区域经济增长——基于全国、广东和江苏投入-产出表数据的实证研究[J]. 上海经济研究,2014(1):18-28.

[3] 罗浩,冯润,颜钰荛. 广东区域经济增长收敛性:兼论“双转移”战略的效果[J]. 广东财经大学学报,2015(4):44-52.

[4] 顾文静. 粤商人力资源管理特色及其绩效评价[J]. 广东财经大学学报,2014(3):64-70.

[5] 陈运平,黄小勇. 社会资本对经济增长的理论与实证研究——基于江西与广东的比较分析[J]. 经济管理,2012(11):160-169.

[6] 广东省财政科学研究所课题组. 广东财政转型研究[J]. 财政研究,2018(4):124-129.

[7] Arbatli, Escolano. Fiscal transparency, fiscal performance and credit ratings[J]. Fiscal Studies, 2015, 36(2) : 237-270.

[8] 温诺·托马斯等. 增长的质量[M]. 北京:中国财经出版社, 2001:36-37.

[9] 钞小静, 任保平. 中国地区经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J]. 经济研究, 2011(4):26-40.

[10]Mlachila M, Tapsoba R, Tapsoba S J A. A quality of growth index for developing countries: a proposal[R]. IMF Working Paper, 2014: 172.

[11]刘建民,唐红李,吴金光.地方税体系影响地方产业结构升级的实证分析[J].湖南大学学报(社会科学版),2017(1):61-67.

(责任编辑:墨 颜)

Fiscal Promotion of Local High Quality Economic

Developmental Exploration and Practice Based

on the Practice of Guangdong Province

LIU Jianmin1,2, ZHANG Yifei3

(1. School of Economics and Trade, Hunan University, Changsha, Hunan 410079, China;

2. Hunan University of Finance and Economics, Changsha, Hunan 410079, China;

3. School of Public Finance & Taxation, Guangdong University of Finance & Economy, Guangzhou, Guangdong 510320, China)

Abstract:Through combing and analyzing the concrete measures of cultivating new financial source, fiscal expenditure structural optimization, fiscal fairness promotion, fiscal efficiency improvement and fiscal risks prevention in Guangdong province, the paper suggests that the reform of financial revenue, expenditure and operating system is a dialectical unity, which considers fairness, efficiency and risk prevention. And the ultimate goal is to improve the quality and efficiency of economic development. Thus, the fiscal reform should be guided by innovation and green development, build a community of interests and destiny between the government and enterprises to ensure the high-quality development of local economy.

Key words:fiscal equity; income and expenditure efficiency; guard against risks; high quality development

收稿日期: 2019-09-11

基金项目: 湖南省“十四五”经济高质量发展的财政支撑体系研究(HNFZGH-2019009)阶段性成果

作者简介: 刘建民(1964—),男,湖南湘乡人,湖南大学经济与贸易学院教授,博士生导师,湖南财政经济学院教授,研究方向:财税理论与政策。