保险业与系统性风险:研究进程与争议回顾

2020-02-16陈华宁定宸

陈华 宁定宸

摘 要:以2000-2019年6月发表的118篇中外文献为基础,对2007-2009年金融危机前后的保险业系统性风险研究进行回顾和总结。研究发现:学界对保险业系统性风险的研究在金融危机后开始快速增长,研究内容最初集中在系统性风险的存在性与实证检验,随后转向对影响因素和成因机制的关注,同时,监管制度研究具有持续性。现有文献已经取得初步成果,今后可以从风险衡量手段比较、影响因素探析和监管制度等方面开展和深化研究。

关键词: 系统性风险;保险业;文献分析;监管政策

中图分类号:F841文献标识码: A文章编号:1003-7217(2020)01-0009-08

一、引 言

防范化解金融风险,特别是防止发生系统性金融风险,是我国金融工作的根本性任务,也是金融工作的永恒主题①。党的十八大以来,国家对于系统性风险的重视程度不断提高,2018年政府工作报告将“防范化解重大系统风险”列为三大攻坚战之首。保险业作为我国金融系统的重要组成部分,为社会经济稳定运行提供保障,并且是资本市场中的主要投资者之一,其在具有广泛影响的同时也存在发生系统性风险的可能。在金融稳定理事会(FSB)和国际保险监督官协会(IAIS)的全球系统重要性保险机构(G-SIIs)名单中,我国平安集团持续多年被列入其中。因此,保险业的系统性风险研究对于我国的金融风险防范工作具有重要意义。

2007-2009年的金融危机已经过去十年,但是其对全球经济的影响并未完全消退。以美国国际集团(AIG)为代表的部分保险公司在危机中的作用和影响引起了学者和监管部门的广泛重视。十年间,学界对于金融危机和保险业系统性风险的研究取得重要进展,国际和国内的监管体系也在逐渐完善。因此,对这一领域的研究进程和最新动态进行系统疏理和总结有助于学者后续分析,同时也为监管部门决策提供帮助。

然而,系统性风险的文献极为繁杂,Web of Science中检索结果超过万条,这使得综述研究很难找出清晰的脉络和框架。因此,借助前人研究,本文基于科学的文献选择方法,对当前保险业的系统性风险研究脉络进行总结,并希望为下一步的研究提供方向。

二、样本选择与特征分析

(一)样本选择

文献综述面临的首要问题就是如何从纷繁复杂的学术文献中选择合适的研究样本。只有优秀且具有代表性的论文才能反映该领域的研究进展和热点、焦点问题,人为选择的样本可能会使得综述产生偏倚。本文参考韵江(2011)[1]、林忠等(2013) [2]和许闲(2018) [3]的研究思路,对保险业系统性风险相关文献进行筛选。

本文对国际文献的选择基于ISI Web of Science,其是目前国际上主流的科学文献数据库,具有文献多、覆盖面广的优点。为了初步认识系统性风险的研究概况,首先,以“systemic risk”为主题进行高級搜索②,并将范围限定在所有语言的社会科学期刊论文,发表时间为2000-2019年6月,系统收录的论文共有1755篇。随后,通过“insurance”或“insurer”等作为关键词将样本范围缩小为保险业相关研究,并将文献限制为英文SSCI期刊论文,检索结果为174篇。由于关键词和主题搜索的结果可能存在偏差,我们对174篇文献的摘要进行人工筛选,共得到65篇相关论文。同时,由于小部分文献在研究样本的文献综述中频繁引用,具有一定影响,但是该类论文未发表或者发表在非SSCI期刊中,抑或包含在专著中,因此为了综述的完整性,在前述筛选的基础上补充7篇引用量高于18的高水平论文,最终确定为72篇。

对于中文文献,依据中国知网进行样本筛选。首先通过检索知网上以“系统性风险”和“保险”为主题的期刊论文共328篇,为了保证论文质量,将选择范围限定为CSSCI及扩展期刊且复合影响因子③在1.0以上。在限制搜索范围并在对摘要进行人工检索后得到43篇相关文献。作为补充,又使用“金融危机”“系统风险”等进行辅助筛选,最终确定样本数量为46篇。

(二)时间特征

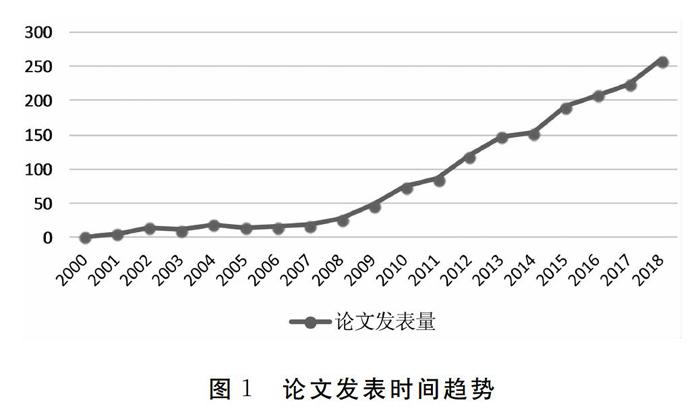

国际上对于系统性风险的研究在上世纪便已起步,不过对其定义并不清晰,受到关注不足。在本世纪初开始,学界对于系统性风险的重视程度开始上升,因此,本文的样本研究从2000年开始,图1④是各年论文的发表数量。由图1可知,在2008年金融危机之前,学界对于系统性风险的研究较少,每年发表数量基本稳定在十余篇左右;之后随着金融危机的发生,相关研究发展迅速,论文数量一路攀升,在2018年达到259篇。总体而言,金融危机后的十年是系统性风险研究的黄金阶段,也是本文的主要关注时期。

对于保险业的系统性风险研究而言,金融危机的发生同样是关键拐点。图2是中、英文相关文献的发表情况,可以发现国内研究要滞后于国外研究。中文文献发表出现快速增长的2014年也是国际论文的高峰期,在此之后国内研究一直呈上升趋势,在2018年达到12篇,而国际研究热度下降。国内的这一研究热潮实际上是与国家对金融业系统性风险重视程度提升紧密相关。

(三)文献分类与说明

本文的文献来源中,英文论文的前五来源期刊是JRI(9)、GP(7)、JBF(5)、JFS(4)、IME(3)⑤;主要中文来源期刊为《保险研究》,共有18篇,占到样本总数的39%。由于国外对于保险业系统性风险的研究起步更早,而且研究成果更为丰富,而国内研究大多以国外文献为参考,因此,本文无法对于两类文献给予相同权重,而是以国外文献为主体进行分析。

保险业系统性风险的研究内容和方向是随着时间不断变化和发展的。因此,以时间特征为基础对所研究的72篇英文文献进行梳理和分类,主要分为银行业与保险业(16篇,22%)、保险业的争议与检验(26篇,36%)、影响因素与成因机制(25篇,35%)、监管进展(13篇,18%)四个方面⑥。另外,国内46篇文献的内容与国际研究有所区别,因此,主要按照行业内分析(20篇,43%)、保险业监管(8篇,17%)和跨行业(20篇,44%)三个部分阐述。

值得注意的是,保险业的系统性风险研究并非孤立问题,而是与整个金融系统乃至经济体系密切关联。因此,文献综述不能只局限于保险业的研究进展,也应该从整个金融系统的视角来分析。为了更为全面地审视所研究问题,不可避免地需要提及重要研究机构如FSB和IAIS等的研究报告以及部分非保险类论文的观点,不过这仅是作为保险业研究进展的补充,并不影响主体样本筛选的可靠性。

三、系统性风险:银行业与保险业

(一)系统性风险

在分析系统性风险之前,有两个概念容易产生混淆,即“systematic risk”和“systemic risk”。前者是指无法通过市场分散的宏观经济或加总风险,可称为市场風险,更关注于微观层面。后者是指能够对金融系统产生重要破坏性影响的风险,侧重于宏观层面,也是本文的关注重点。对于后者的研究由银行业开始,在金融危机后逐步扩展到其他金融领域如保险业。因此,系统性风险的定义应当具有普遍适用性,然而,事实上对其进行准确清晰的定义并使之广泛接受并非易事。

Bandt等(2000)指出,狭义上的系统性事件为某一事件,如关于某一机构的负面消息甚至其破产消息的公布,或者金融市场的崩溃,能够以一定顺序对其他金融机构或市场产生巨大负面影响[4]。由此,系统性风险就是发生上述系统性事件的风险。FSB(2009)在其报告中将系统性风险定义为对金融服务的流动性具有破坏性影响的风险,且其由金融系统部分或整体的损失引起并具有对实体经济产生严重负面影响的可能[5]。Cummins和Wiess(2014)将其定义为发生某一事件的风险,其中该事件能够引起金融系统大部分出现经济损失或市场信心下滑,并且有很大可能对实体经济产生显著不利影响[6]。

上述三个定义的侧重点有所不同,事实上目前所有的系统性风险定义均或多或少存在差异。Eling和Pankoke(2016)在总结相关定义时指出其所具有的三个关键元素,即某一事件的风险、影响和原因[7]。在此基础上,我们可以发现系统性风险的不同定义主要是在对这三个元素中的部分或全部进行阐释并各有侧重。

由于本文是对现有研究文献进行综述,因此,需要尽可能适应所有定义,在此我们接受Benoit等(2017) [8]提出的系统性风险概念,即最小程度的定义:系统性风险是指众多市场参与者同时受到严重损失并且损失传播至整个系统的风险。

(二)保险业与银行业的区别

长期以来,系统性风险的研究重点是银行业,对保险业少有关注。这一现象的根本原因是银行业具有明显的系统性风险,而保险业一直被认为是金融系统的稳定器[9,10]。

总体而言,在2007-2009年金融危机之前,学界普遍认为相较于银行业,保险业发生系统性风险的可能性很低。这一结论的依据是保险业与银行业的商业模式之间存在关键差异,而且这种差异体现出两者风险程度的不同。Jobst(2014) [11]总结出两个行业之间的五个主要差别:一是风险类型。保险公司的主要风险是承保风险,而这一风险通常是独立于经济周期的。相比之下,银行的存贷款业务带来的信用风险和流动性风险与宏观经济高度关联,并且银行的风险分散手段使其与市场联系紧密,从而容易发生系统性风险。二是与金融系统的联系程度。由于保险公司几乎不介入支付清算系统,所以,其与金融系统的联系程度远低于银行业。三是风险承受能力。保险公司本身是承担风险的经济实体,而银行倾向于将风险完全分散,因此,保险公司的风险承受能力及其商业模式有助于降低系统性风险。四是资金结构。一般而言,保险业的资产负债状况为长期负债、短期投资,而银行是短期负债、长期投资。Trichet(2005) [12]也指出,保险与银行的关键区别在于其资产负债的特征。这一差异使得保险公司的资金来源更加稳定,因此,系统性风险也更低。五是现金流出的特征。银行的现金流出主要是客户取款需求,而“取款自由”原则使得银行在面临大规模挤兑时很难对资金流出进行控制。而保险公司的流动性需求主要是进行理赔,这一过程是有序并且充分准备的,因此,发生类似银行挤兑的可能性很低。

由于上述特征,保险业的系统性风险极低。然而,由于美国保险集团(AIG)在金融危机中所起到的重要作用,学者开始重新审视保险业的系统性风险,上述分析框架和结论受到质疑。

四、保险业系统性风险:争议与实证检验

(一)争议

AIG集团的破产危机及其对金融风暴的促进作用引发了学界以及监管部门对保险业不存在系统性风险这一结论的质疑,存在性问题也成为研究者之间争论的焦点。经过十年的研究和探讨,目前学界的一个共识是传统保险模式不存在系统性风险。进一步地,部分学者强调保险业与银行业的本质区别,认为其并不是系统性风险的制造者,只有部分非核心业务如CDS(信用违约互换)等存在风险;而另一部分学者认为,目前的保险业已经不再是传统意义上的模式,因此,整体具有较高的系统性风险。

第一种观点将保险公司的业务分为传统业务和非传统业务(抑或核心和非核心业务),前者包括传统承保业务、理赔、再保险和传统投资业务(资产负债匹配、流动性管理)等,而后者包括CDS、财务担保等承保业务,证券借贷等投资活动。Harrington(2009)通过回顾金融危机及重点研究AIG案例,认为保险业整体而言处在金融危机的边缘,主要因为其非传统业务如CDS而卷入其中;同时认为,保险业的系统性风险主要由CDS和证券借贷业务产生[13]。日内瓦协会(2010)在报告中提出保险公司只有两类业务具有系统性风险:一是非资产负债表上的衍生品交易,二是可能引起短期资产错配的商业票据或证券借贷业务[14]。Cummins 和 Wiess(2014a)通过对美国保险业的详尽分析后认为,保险业的核心业务不存在系统性风险[15],其在随后的论文(2014b)中将结论修正为大部分核心业务不存在系统性风险,并坚持认为保险业是系统性风险的受害者[16]。

2.传染性机制。保险公司与其他金融机构之间的密切联系增加了传染性的影响,金融危机中的AIG就是典型案例。同时,保险公司的破产清算等情况可能会以信息传染的方式影响其他正常经营的金融机构,进而引起市场的关联波动。另外,冲击影响可能会通过再保险网络进行传染[26,30]。

3.倍增器机制。由于保险公司是目前金融市场上的重要投资者,而且其面临冲击时更倾向于抛售资产,由此引发减价销售循环,对整个金融系统乃至实体经济产生破坏作用。还有,如Acharya 和Richardson(2014)所指出的,保险公司由于可提现类产品增多,发生挤兑的可能性提高,一旦出现可能会使得其他保险公司乃至银行出现信任危机并发生更大规模的挤兑[18]。

六、保险业系统性风险:监管进展与争议

(一)监管的发展

系统性风险研究的出发点和落脚点是完善监管制度,从而最大程度降低系统性风险的危害。在金融危机过后,各国的金融监管制度和国际间的监管合作都在不断发展。在国际上,影响最为广泛的监管机构就是2009年伦敦G20峰会上成立的金融稳定理事会(FSB)。其主要责任是作为全球范围的宏观监管者,研究金融系统的脆弱性并识别系统重要性金融机构(SIFIs)。

在美国,联邦政府一直主导对于金融服务的监管,只有保险业监管保留在州层面。这一监管体系对于保险市场产品和偿付能力的管理较为有效,但是金融危机的发生以及其巨大的破坏性使得现有体系的可靠性饱受质疑。2009年Dodd-Frank法案的提出(2010年7月21日奥巴马总统签署法案)赋予了联邦政府全面监管金融系统性风险的权力,包括保险行业,并成立了美国金融稳定监管委员会(FSOC)负责系统重要性机构的监管。同时,法案进一步授权成立了联邦保险局(FIO)负责保险业系统性风险的监管。

欧洲同样在危机中饱受创伤,并开始加速发展统一的监管机构。2010年成立的欧洲系统性风险委员会(ESRB)负责整体金融系统的宏观审慎监管,随后欧洲保险和职业养老金管理局(EIOPA)在2011年设立并负责对保险公司进行监管。同时,在金融危机前开始酝酿的欧盟偿付能力标准II也受此影响而开始考虑系统性风险监管的需要。

然而,在监管机构不断发展,监管政策渐趋复杂的情况下,也有学者对目前的监管制度提出质疑。Monkiewicz(2013)认为,我们应当重新审视监管体系,尽管监管体系越来越复杂,政策文件越来越长,但这可能并不意味着监管效率的提升[31]。事实上,少即是多(Less is more)。

(二)系统重要性的争议

在系统性风险监管的发展中,里程碑事件就是识别系统重要性金融机构的政策。自然地,这一领域也吸引了大量学者的目光。

首先,系统重要性机构这一制度本身存在争议。Mc Coy(2015)基于美国的监管体系认为系统重要性保险机构(SIIs)的识别与监管会对保险市场产生不利影响,并提出关于州和联邦政府之间监管职责的划分问题[32]。同时,这一制度是基于实体的原则下提出的,而这可能忽视某些从事系统性风险业务但是因为现有标准未被纳入监管的保险公司。事实上,某些活动或业务可以使得一个机构的系统性风险远超过其规模甚至整体所具有的系统性风险。在2017年6月,IAIS的研讨会上提出将逐渐由目前基于实体的监管手段转变为基于业务的监管模式[33]。

其次,识别SIFI指标体系的合理性也是研究的关注重点。Weiβ和Mühlnickel(2014)在研究中发现,保险公司系统性风险的贡献程度只是由其规模驱动的,并以此认为IAIS关于系统重要性机构的标准需要重新遴选[25]。

最后,部分论文研究了系统重要性保险机构的确定对市场的影响。Bongini等(2017)关注于金融市场在SIIs公布以及相关监管规定出台时的反应,结果表明市场反应并不显著,因此认为产生这一现象的原因是市场对于监管政策的效果存在疑问[34]。

七、保险业系统性风险:国内研究

(一)行业内研究

我国对于保险业系统性风险的关注也是从2008年金融危机开始,近十年的研究使我们对于这一问题有了初步了解,但是更多是在国际研究范式下进行。随着我国对防范重大系统性风险的重视,近两年大量研究成果不断涌现并推动了保险业的系统性风险研究进一步深入。十年来的相关文献研究主要分为以下三类:

第一类,主要使用定性方法对金融危机和保险业进行分析。孙祁祥等(2008)总结了金融危机的形成机理和保险业在其中的作用,同时分析了金融危机对我国保险业的影响并指出保险业发展不能盲目追随发达国家的模式[35]。阎建军和关凌(2011)从资产证券化视角对按揭保险和债券保险(CDS)在危机中的不同作用进行分析,并发现前者具有逆周期的稳定作用[36]。赵桂芹和吴洪(2012)从宏微观角度识别保险公司的主要业务可能存在的系统性风险[37]。同时,郭金龙等(2014) [38]、卓志等(2017) [39]分別从不同角度进行国际文献综述并为之后的研究奠定基础。

第二类,主要关注于保险业系统性风险的衡量。如谢远涛等(2014)基于尾部依赖性研究了三家上市保险公司并发现其可能存在系统性风险[40]。张琳等(2018)使用SRISK和支持向量机SVM对非上市公司进行分析,发现非上市公司对于系统性风险具有重要贡献,然而,财险公司的贡献度为0 [41]。方蕾、粟芳(2018)从动态均衡角度对系统性风险的存在性进行分析,并发现保险业已经偏离均衡点[42]。

第三类,开始关注系统性风险的影响因素。徐华等(2016)使用CoVaR方法研究发现非传统保险比例、混业经营会提高保险公司的系统性风险[43]。王丽珍、李秀芳和郑苏晋(2017)基于网络模型对再保险市场进行分析,结果表明分保比例较高的小型保险公司和部分再保险公司脆弱性更高[44]。宋凌峰等(2018)结合CCA方法和马尔可夫区制转移模型研究中美两国保险业的系统性风险,发现美国保险业主要受经济波动影响,我国则是因内部脆弱性而产生风险[45]。王桂虎和郭金龙(2018)研究发现资产错配对系统性风险具有重要影响[46]。王向楠(2018)在分析财产险后发现工程险、农业险的风险贡献度较大,而意外、责任险较小[47]。完颜瑞云等(2018)使用固定效应模型对影响稳定性的指标进行研究,结果表明公司规模、资金运用能力、非标资产占比和经营效率等指标与财务稳定有显著正相关[48]。

(二)保險业监管

我国保险业的监管也在不断发展。2012年,多部门联合编制的《金融业发展和改革“十二五”规划》明确提出“加强对系统性金融风险的防范预警”,并且提出要识别我国的系统重要性金融机构。在随后的2016年,原保监会发布国内系统重要性保险机构(D -SII)的评价标准并启动数据收集工作。在2018年11月28日,一行两会联合发布了《关于完善系统重要性金融机构的指导意见》,正式对系统重要性金融机构的界定和评估做出明确要求,这也是我国在控制和监管系统性风险中迈出的重要一步。

在学界,研究系统性风险的一个重要内容就是对监管的讨论。赵桂芹和吴洪(2012)提出监管应考虑跨行业和跨时间两个维度[37]。张天顶等(2018)研究了我国金融市场中的系统重要性机构,发现保险业的系统重要性在银行之下,同时提出对系统重要性机构进行分类并进行差异化监管[50]。朱南军等(2018)构建了评估保险公司系统重要性的指标体系,并认为监管应当区分保险集团和公司[51]。王培辉和袁薇(2018)使用Shapley值对平安集团的控股公司进行系统重要性的分析[52]。王向楠等(2018)对监管的相关内容进行综述和总结[53]。赛铮(2019)提出建立金融机构间的协调机制,加强立法等措施[54]。

(三)跨行业分析

除了对于保险业本身的关注,还有诸多学者研究不同行业之间的系统性风险联系和溢出效应。朱晓谦等(2018)提出新的系统性风险度量方法——危机条件概率(CPC),并以此发现银行业的系统性风险最高,而证券、保险的风险也在不断上升[55]。同时,在研究行业间的相互影响和溢出效应时,大部分文献均发现保险、银行等行业之间存在显著的双向影响,并且银行的溢出效应要高于保险业[56-60]。

八、总结性评述

随着保险业的不断发展,其与金融系统的联系越来越紧密,在经济发展中扮演的角色愈来愈重要。然而在保险业光鲜外表之下,也存在着巨大的风险,而且这一风险的影响在相互联系的金融网络中被成倍放大。在此背景下,对近十年关于系统性风险的研究进行回顾和总结很有必要。学界目前的一个共识是传统的保险模式不存在系统性风险;进一步地,一种观点认为只有部分非核心、非保险业务可能产生系统性风险;另一种观点提出,目前的保险业已经不再是传统意义上的概念,因此,其本身存在高风险。

尽管十年间我们对于保险业的系统性风险有了更加深入的认识,但是现在还远没到可以高枕无忧的地步。当前还有至少三个方面的问题需要进一步研究和讨论:一是对于研究方法的比较分析。目前的系统性风险衡量手段只是解决“有无”问题,我们还需要进一步判断其“好坏”。而且,这些手段主要是在对银行业的研究中提出的,对保险业的适用性还要进一步分析。另外,我国的研究大多以国外的方法为基础,只有朱晓谦等(2018)[55]少数研究提出创新性方法,因此,后续研究应当注意主流方法与国内实践相结合。二是深入研究保险业系统性风险的影响因素。只有对不同的影响因素有更为全面的认识,才能更好地掌握系统性风险这一概念。现在已经有学者开始关注这一方面,但是研究结论之间存在一定争议,这需要更多研究进一步验证。三是对监管制度的探讨和分析。监管制度中存在争议最多的就是系统重要性机构的评定。有学者对当前评定标准提出质疑,认为其并不能充分反映保险公司的真正风险程度,而合理完善的指标体系需要通过更加细致的研究得出。同时,基于实体的监管原则是否应该由基于业务活动的监管原则所取代也是未来研究的方向之一。

注释:

① 本报评论员. 有效防范金融风险[N]. 人民日报,2017-07-17(001)。

② 检索时间:2019年10月30日。

③ 复合影响因子参考知网计算的中文期刊影响因子。

④ 由于2019年最终数据无法确定,因此,后面的图表均不包括2019年的数据。

⑤ 五种期刊的全称分别为Journal of Risk and Insurance(JRI)、Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice (GP)、Journal of Bank & Finance(JBF)、Journal of Financial Stability(JFS)、Insurance Mathematics & Economics(IME)。

⑥ 部分文献涵盖分类标准中的多个方面,因此这里重复统计,总和高于100%。

参考文献:

[1] 韵江.战略过程的研究进路与论争:一个回溯与检视[J].管理世界,2011(11):142-163.

[2] 林忠,鞠蕾,陈丽.工作—家庭冲突研究与中国议题:视角、内容和设计[J].管理世界,2013(09):154-171.

[3] 许闲.中国巨灾保险研究:内容特征与理论视角[J].财经理论与实践,2018,39(6):36-43.

[4] De Bandt O, Hartmann P. Systemic risk: a survey[R].Worlcing Paper, 2000.

[5] Board F S. Report to G20 finance ministers and governors guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations[R].Report to G20 Finance Ministers and Governors, 2009.

[6] Cummins J D, Weiss M A. Systemic risk and the US insurance sector[J]. Journal of Risk and Insurance, 2014, 81(3): 489-528.

[7] Eling M, Pankoke D A. Systemic risk in the insurance sector: a review and directions for future research[J]. Risk Management and Insurance Review, 2016, 19(2): 249-284.

[8] Benoit S, Colliard J E, Hurlin C, et al. Where the risks lie: a survey on systemic risk[J]. Review of Finance, 2017, 21(1): 109-152.

[9] Harrington S E. Policyholder runs, life insurance company failures, and insurance solvency regulation[J]. Regulation, 1992, 15: 27.

[10]Re S. Reinsurance—a systemic risk[Z]. Sigma, No, 5,2003.

[11]Jobst A A. Systemic risk in the insurance sector:a review of current assessment approaches[M].London:The Geneva Papers. Palgrave Macmillan, 2016: 34-73.

[12]Trichet J C. Financial stability and the insurance sector[J]. The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 2005, 30(1): 65-71.

[13]Harrington S E. The financial crisis, systemic risk, and the future of insurance regulation[J]. Journal of Risk and Insurance, 2009, 76(4): 785-819.

[14]Geneva Association. Systemic risk in insurance: an analysis of insurance and financial stability[R]. Special Report of the Geneva Association Systemic Risk Working Group,2010.

[15]Cummins J D, Weiss M A. Systemic risk and the US insurance sector[J]. Journal of Risk and Insurance, 2014, 81(3): 489-528.

[16]Cummins J D, Weiss M A. Systemic Risk and Regulation of the US Insurance Industry[J]. Modernizing Insurance Regulation, 2014: 85-135.

[17]Paulson A, Rosen R. The life insurance industry and systemic risk: a bond market perspective[J]. Annual Review of Financial Economics, 2016(8):155-174.

[18]Acharya V V, Richardson M. Is the insurance industry systemically risky?[C]∥Modernizing insurance regulation, 2014: 151-80.

[19]Chen H, Cummins J D, Viswanathan K S, et al. Systemic risk and the interconnectedness between banks and insurers: an econometric analysis[J]. Journal of Risk and Insurance, 2014, 81(3): 623-652.

[20]Bierth C, Irresberger F, Weiβ G N F. Systemic risk of insurers around the globe[J]. Journal of Banking & Finance, 2015, 55: 232-245.

[21]Berdin E, Sottocornola M. Insurance activities and systemic risk[R].Working Paper,2015.

[22]Acharya V, Pedersen L, Philippon T, et al. Regulating systemic risk[R].NYU Stern School Working Paper, 2009: 283-304.

[42]方蕾,粟芳.中国保险业系统性风险的存在性研究——基于动态均衡模型的视角[J].保险研究,2018(11):17-28.

[43]徐华,魏孟欣,陈析.中国保险业系统性风险评估及影响因素研究[J].保险研究,2016(11):3-15.

[44]王丽珍,李秀芳,郑苏晋.基于分保偏好和风险组合冲击的财产保险市场系统性风险传染性研究[J].中国软科学,2017(4):41-53.

[45]宋凌峰,肖雅慧.经济波动、业务异质性与保险业系统性风险研究[J].保险研究,2018(2):3-16.

[46]王桂虎,郭金龙.保险业资产负债流动性错配与系统性金融风险研究——基于OECD国家的经验[J].保险研究,2018(9):22-33.

[47]王向楠.财产险业务线的系统性风险研究[J].保险研究,2018(9):44-55.

[48]完颜瑞云,锁凌燕.保险公司与系统性风险的中国视角:理论与实证[J].保险研究,2018(11):3-16.

[49]谢志刚.系统性风险与系统重要性:共识和方向[J].保险研究,2016(7):25-34.

[50]張天顶,张宇.我国金融市场系统重要性机构的评估及政策启示[J].管理评论,2018,30(1):24-35.

[51]朱南军,高子涵.系统重要性保险机构的评估与监管——国际实践与中国探索[J].经济体制改革,2017(2):150-156.

[52]王培辉,袁薇.中国保险集团控股公司综合金融风险甄别——以平安保险集团为例[J].财经理论与实践,2018,39(4):52-58.

[53]王向楠,王超.保险系统性风险及其监管:文献述评[J].金融评论,2018,10(2):111-121+126.

[54]赛铮.保险系统性风险的风险溯源与监管创新[J].财经理论与实践,2019,40(5):34-39.

[55]朱晓谦,李靖宇,李建平,等.基于危机条件概率的系统性风险度量研究[J].中国管理科学,2018,26(6):1-7.

[56]沈悦,戴士伟,罗希.中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究[J].当代经济科学,2014,36(6):30-38,123.

[57]李绍芳,刘晓星.中国金融机构关联网络与系统性金融风险[J].金融经济学研究,2018,33(5):34-48.

[58]陈建青,王擎,许韶辉.金融行业间的系统性金融风险溢出效应研究[J].数量经济技术经济研究,2015,32(9):89-100.

[59]刘璐,韩浩.我国保险市场与银行市场间的风险溢出效应研究——基于上市银行和保险公司的实证分析[J].保险研究,2016(12):3-14.

[60]王培辉,尹成远,袁薇.我国保险业系统性风险溢出效应研究——基于时变Copula-CoVaR模型[J].南方金融,2017(2):14-24.

(责任编辑:宁晓青)

Insurance Industry and Systemic Risk:

Research Process and Controversy Review

CHEN Hua, NING Dingchen

(School of Insurance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Abstract:Based on 118 English and Chinese articles from 2000 to 2019, this paper reviews research on systemic risk of the insurance industry. The research in this area began to grow rapidly after the financial crisis of 2007-2009. The focus of the literature was on the existence of systemic risk, and then turned into the influencing factors and the causation mechanisms. In addition, research on regulatory progress is sustainable. Existing research has made important progress, and future research can be carried out in the direction of measurement methods, influencing factors and regulatory system.

Key words:systemic risk; insurance industry; literature analysis; regulatory policy

收稿日期: 2019-06-14; 修回日期: 2019-10-30

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71974221)

作者简介: 陈 华(1973—),男,四川巴中人,博士,中央财经大学保险学院副教授,梧桐树保险研究院研究员,研究方向:金融与保险经济学、社会保障、风险管理。