初中化学“分子”教学脉络分析

2020-02-10曾亚平

曾亚平

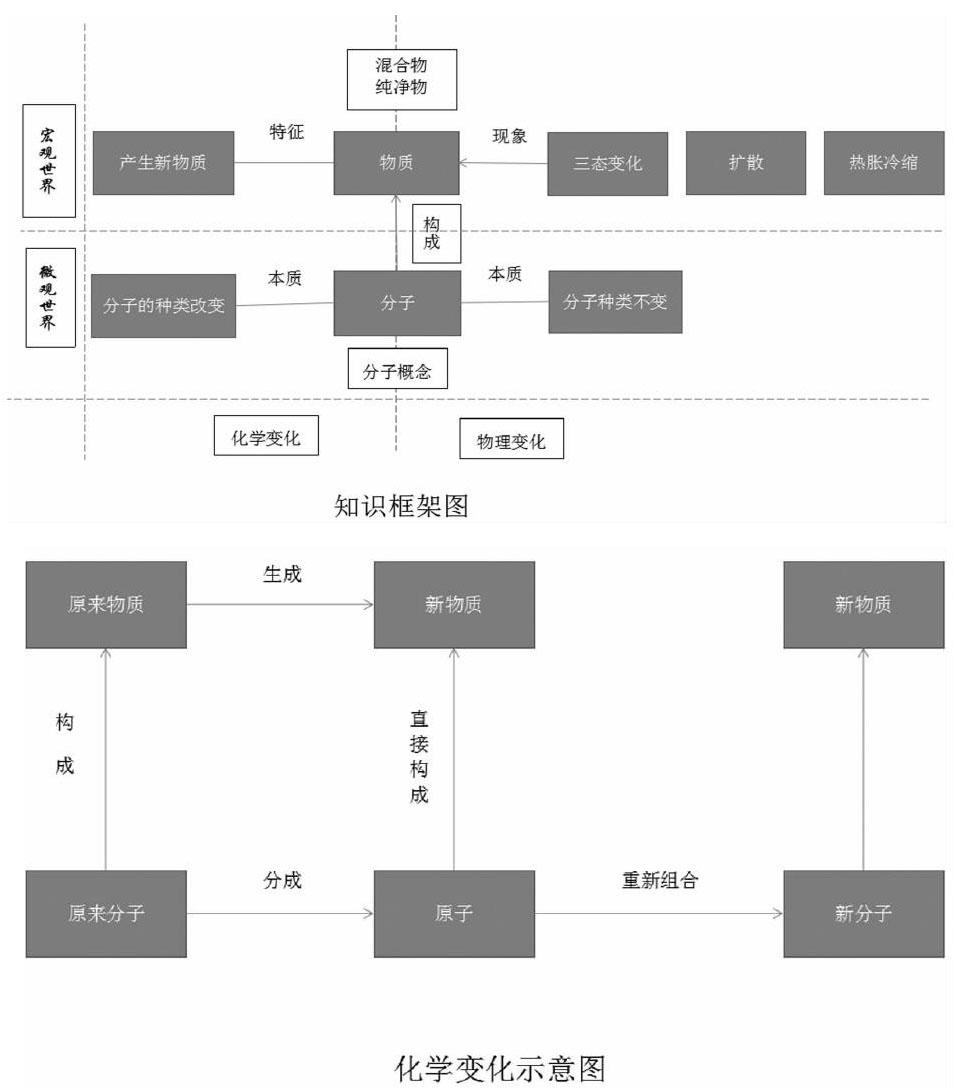

【摘要】 物质是由分子、原子等微粒构成的,从微观角度认识物质及其变化,是初中化学教学的重要内容,也是学生认识物质微观构成的开始。因此微观与宏观的联系是化学不同于其它科学最特征的思维方式。建立对微观世界的想象力是初中化学教学不同于其他课程的特点,也是其他课程不能代替的,所以培养学生的微粒观是初中化学教学中的重点和难点之一。初中化学“物质构成的奥秘”主题的第一个课题“分子和原子”的第一课时“分子”是学生对物质认识从宏观角度发展到微观角度的开端。本文阐述了在教学中“分子”这一课时中重点的教学内容,教学顺序及教学策略,通过教学培养学生对物质组成和构成的基本认识的关键是帮助学生建立分子与物质的联系,实现对物质的变化的认识由宏观到微观的发展,并基于微观(分子)的角度去学习化学,理解化学现象的本质,初步搭建宏观物质与微观粒子之间的桥梁。

【关键词】 分子 物质的组成和构成 物质的变化 物质的性质

【中图分类号】 G633.8

【文献标识码】 A

【文章编号】 1992-7711(2020)01-149-020

人教版义务教科书(2012年版))九年级化学上册在绪言部分写到,化学是在分子,原子层次上研究物质的性质,组成,结构及变化规律的科学。在原子,分子等微观粒子的基础上认识和研究物质是化学学科的基本任务,也是化学学科区别于其他学科的重要特征,所以掌握从微粒的角度认识物质的学习方法并将微粒观纳入自身的认知体系已经成为中学生学习化学的基本任务和必然要求。

“物质构成的奥秘”是初中化学课程标准中的一个主题内容,这一主题内容在教科书中集中编排在三单元,少部分内容穿插于其它单元中。通过该主题内容的学习,学生能认识到物质的微粒性,在理解有关物质构成的微观概念的基础上实现对物质的组成,物质的性质,物质的变化的认识从宏观到微观的发展,并能够基于从微观角度来认识物质和学习化学知识,理解化学现象的本质,第三单元课题1“分子和原子”的第一个课时“分子”是“物质构成的奥秘”主题的第一课,是学生首次接触物质的微粒性,虽然在物理课程中已经学过物质是由大量分子构成,分子在不停息的做无规则的运动,分子之间存在着相互作用力,但是从化学学科的角度来看,学生的理解还不够全面和清晰,如湿衣服晾干,闻到花香,物质的三态变化等事实学生往往会从宏观现象解释为蒸发,挥发,扩散等,这些宏观表象是由什么改变引起的不能进行深入的分析,加之分子看不见摸不着,对分子的认识处于一个模糊的阶段。也就是说学生不能自觉地将宏观现象与微观本质建立联系,学生的认识方式类型只是宏观水平阶段,还没有在微观水平层次来认识物质,所以分子是学生对物质的认识从宏观走向微观的第一个重要概念,也是物质构成的奥秘这一主题内容的核心概念。同时通过分子的学习应该帮助学生搭建起宏观物质与微观粒子之间的桥梁,为第三单元课题1“分子和原子”的第二课时“原子”的学习奠定基础。因此分子的教学是物质构成的奥秘主题的重点,难点,是学生的认识从宏观水平走向微观水平的第一个障碍点。

那么在教学中应该如何帮助学生突破认识发展的的第一个障碍点呢?在初中阶段需要在微观水平认识的物质大多数是由分子构成的,而物质是化学研究的主体和变化的基本单元,因此在教学中应帮助学生建立分子与物质的对应关系,帮助学生基于宏观事实建立微观认识,再用微观认识解释宏观事实,即从微观的角度分子的角度来认识物质的组成和构成,帮助学生建立分子与物质的分类,物质的性质,物质的变化的关系,具体教学中从以下的四个步骤和方面展開:

一、建构微粒观

首先在教学中通过生活经验,日常现象的引入,让学生在备感亲切的生活实例中感受到微粒(分子)的存在,在轻松愉悦的学习氛围中推理出微粒分子的真实性。紧接着教师通过演示质量相等的两份品红在质量相等的不同温度水中扩散的实验,通过观察现象,学生们都能分析出品红在水中扩散现象,是由于构成品红的微粒分子不断运动的结果。再结合生活现象湿衣服的晒干等实例进一步体验一切物质都是由肉眼看不见的微粒分子构成的,并且这些微粒在不断的运动着。最后通过展示扫描隧道显微镜观察到的分子图片和历史上科学家从实验推理得到的分子图像高度吻合,从化学史实,科技前沿等角度再一次证实构成物质的微粒是实实在在的,帮助学生建构对分子存在与性质的认识和理解。(初中阶段主要研究的是由分子构成的物质。)使学生能从宏观,微观(分子)两个不同的角度来认识物质。宏观可见的一切物质都是有大量的肉眼看不见微观粒子(分子)构成的。

二、建立分子种类与物质种类的关系

学生能够认识到宏观可见的物质是由大量的微观粒子分子构成之后,教学中可借助学生在第二单元中已经从宏观角度,即从物质组成的角度建立的混合物和纯净物这一对概念,再一次引导学生从新的角度——微观粒子分子的角度来重新认识混合物和纯净物,进而明确分子与物质的关系,建立分子种类决定物质种类的新的认识物质的角度。以一瓶空气(混合物)和一瓶纯净的氧气(纯净物)为例子引导学生从宏观和微观分子的角度分析两瓶气体的区别,空气是混合物,空气中含有多种物质,微观的角度含有多种分子:氧气分子,二氧化碳分子,氮气分子等,是混合物,纯净的氧气中含有一种物质,微观的角度仅只含有一种分子,即氧气分子,是纯净物,实现对混合物和纯净物这一对概念的认识从宏观角度到微观角度的转变,帮助学生从微观的角度区分混合物和纯净物的不同之处,建立起混合物中含有多种微观粒子分子,纯净物中只含有一种微观粒子分子的微观理解,明确分子种类和物质种类的关系,建构分子种类决定物质种类的认识。冰水混合物从宏观角度很难得说清楚是混合物还是纯净物,但从微观角度——分子的角度来看,冰水混合物里只含有一种分子水分子因此很清楚冰水混合物是纯净物。明确了分子与物质之间的对应关系,建立起基于从微观分子的角度来认识宏观物质的不同之处,宏观物质不同,微观构成分子就不同,分子的种类决定物质的种类。

三、建立分子与物质的性质关系

在看待混合物和纯净物的新的认识角度即分子的角度认识物质形成之后,即分子与物质的关系建立之后,从分子的角度来看,冰和水属于同一物质,很显然宏观上来看它们的物理性质不同,它们的状态不同,密度不同等。类似的例子很多,从这些实例的分析中,可以得出分子相同,物质物理性质不一定相同。不管是单个分子还是多个分子的集合体,都能体现物质的化学性质。而单个分子不能体现物质的物理性质。比如一个水分子就无从谈起当温度升高时分子间的间隙改变从而影响水的体积的变化,只有当水分子集体共存时,分子间的间隙改变时才会表现出物质体积的变化。同样的道理,物质的颜色这个物理性质也是构成物质的微粒(分子)集合在一起所表现出来的,例如气态的氧气的颜色是无色的,而液态的氧的颜色确是淡蓝色的,颜色的改变就是氧气液化时由于氧分子之间的间隙和排列方式改变而造成的,而在这个物态的变化过程中,(氧)分子本身并没有发生变化,也就是说分子是不能保持物质的物理性质的微观粒子。

液态的氧和气态的氧气也是同一物质,它们在微观上都是由氧分子构成的。宏观上它们的物理性质也不同,但它们的化学性质相同,液态的氧和气态的氧气都能供给呼吸,都能支持燃烧,这是同学们都已知的常识。由此可以推理出构成物质的分子相同,物质的化学性质一定相同,因此分子是能够保持物质的化学性质微观粒子。

四、建立分子与物质的变化的关系

宏观上氧气液化变成液态氧是物理变化,微观上氧气和液态的氧都是由氧分子构成的。在物理变化中从微观的角度来认识,分子没有发生变化,变化的只是分子间的距离。从分子的角度来看,物理变化中分子相同,物质相同,从宏观角度来看物质种类没有改变,因此是物理变化,也就是说物理变化的微观本质是构成物质的分子没有发生改变。过量的木炭在装满氧气的集气瓶燃烧后熄灭,集气瓶中的新生成的气体能是澄清的石灰水变浑浊的二氧化碳,这是化学变化,有新的物质生成,从分子的角度来看这个化学变化分子种类发生变化,氧分子消耗完,集气瓶中取而代之的是大量的二氧化碳分子,所以宏觀上物质种类也发生变化,木炭熄灭,说明二氧化碳的化学性质与氧气的化学性质也不相同。化学变化中,分子种类发生改变,所以物质种类也发生改变。从分子的角度来看,物理变化中分子的种类没有发生变化,化学变化中,分子的种类发生变化,所以物理变化中没有产生新物质,化学变化中产生新物质。在这一板块的教学过程中,在讲述分在与物质变化的关系时,在提供物质名称的同时,可以同时给出相应物质的化学符号,帮助学生理解在化学变化和物理变化中分子种类的变与不变,这样能够为第二课时进入原子与化学变化的关系的学习奠定基础。

以上从四方面分析物质与分子,分子与物质的分类,分子与物质的性质,分子与物质的变化之间的关系,通过这一系列的学习,学生能够基于微观粒子分子认识物质的构成,物质的分类,物质的性质和变化,建构起从微观角度认识物质的框架,这是初中化学设置“物质构成的奥秘”的主题的主要目标之一,形成分子是保持物质化学性质的最小微粒(前提条件是物质是由分子构成的)的这一个重要的基本概念。面对宏观物质的组成,性质,变化,能从(微观角度)分子的角度对其本质进行解释,面对微观构成和变化能够从宏观现象和实例中找到实际的证据,能够在微观世界和宏观世界之间自由转换,实现“分子”这一课时的教学目标。

有关分子的种类在化学变化过程中会发生改变以及如何改变这一个知识点留在本课题的第二课时中讲解。