鱼形胎记:苏童《河岸》的身份修辞与语篇叙事

2020-02-03陈翠萍

陈翠萍

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

《河岸》是当代作家苏童2009年创作的一部长篇小说。小说由主人公库东亮讲述父亲库文轩因烈属身份受质疑被下放到向阳船队的十三年间,库文轩以自我救赎的方式寻求身份认同,最终无果投河自尽。其中库文轩烈属身份认证的一条重要线索是屁股上的“鱼形胎记”,围绕“鱼形胎记”小说展开了关于“邓少香之子”身份争夺及其背后权力欲望的叙事。

苏童热衷于塑造小说主人公特殊的身体特征,如胎记、文身、断臂、瘸腿、性无能等。通过这些身体特征,苏童所要表现的不止是身体的悲剧,更是通过社会语境的揭露,叙写人与社会、人与人之间的关系及其导致的人的悲剧。《河岸》中“鱼形胎记”也是苏童巧妙利用的一个身体标记,在文本语境中不止是单纯的标记作用,而是叠加了多重意义的载体。

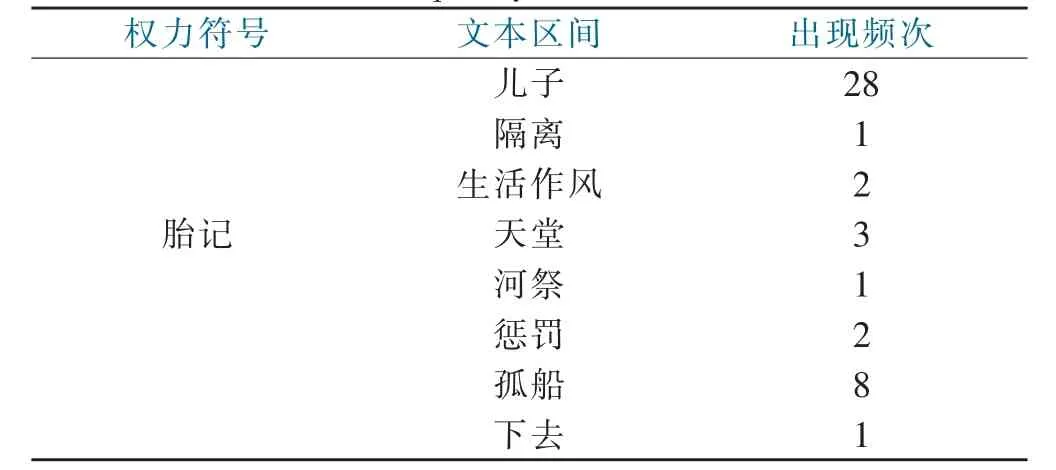

《河岸》中“鱼形胎记”作为物质性的身体标记,但其内涵却在当时社会情境中被赋予、放大。“胎记”第一次出现于指认邓少香儿子的场景,其中“鱼形胎记”成为与邓少香具有血缘关系的凭证。小说中“胎记”出现46次,“鱼形胎记”出现9次。由于“鱼形胎记”被认定为邓少香烈士遗孤的特征,因而“胎记”出现时往往蕴含了“鱼形胎记”的价值期待,所以本文选取“鱼形胎记”作为分析对象。文本中“胎记”的分布情况如表1:

表1 “胎记”在《河岸》的分布及频次Tab.1 Distribution and frequency of"birthmarks"in the Riverbank

由表1可见,“胎记”主要分布于封老四指认邓少香儿子、库文轩下台后掀起“胎记热”,以及文末库文轩胎记消褪的相关叙事中。为更好探究文本语境中“鱼形胎记”的语义内涵及其对文本叙事的影响,下文在对“鱼形胎记”文本分布观察的基础上,探讨“鱼形胎记”的语义和功能,以及“鱼形胎记”如何推动文本叙事展现身份、权力对人性的扭曲。

一、鱼形胎记:文本语境的修辞认知

人类对胎记的认知,包括以概念认知的方式,指向事物共性的概念义,此类义项收录于词典中;以概念认知为桥梁,进入主体感性经验的修辞认知,偏离事物固有语义的修辞义,存在于具体的文本语境中。下文对比“胎记”概念义和修辞义,明确文本中“胎记”的修辞内涵。

《现代汉语词典》将“胎记”定义为“人体上天生的深色印记。”[1]百科全书对“胎记”作了详细、科学的解释:胎记是一种常见的生理现象,是皮肤组织在发育时异常地增生,在皮肤表面出现形状和颜色的异常。大约10%的婴儿有胎记,有的在出生时发现,有的是出生后4-6周内逐渐显现出来。胎记一般无害,年岁稍长后会自行变淡、消失。[2]

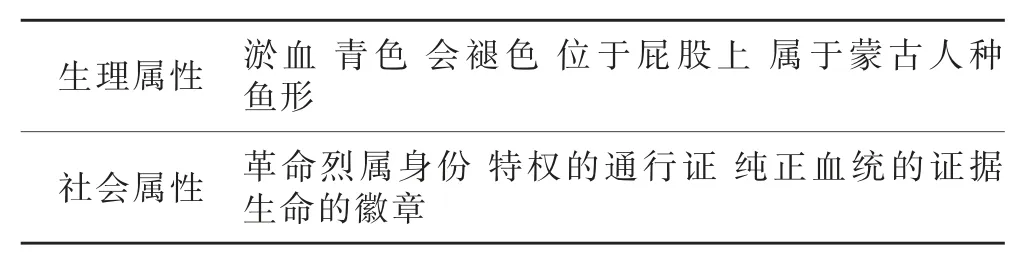

在《河岸》的文本语境中,苏童根据叙事需要对“胎记”进行个性定义,通过文本阅读可归纳为表2:

表2《河岸》中“胎记”的修辞义Tab.2 The rhetoricalmeaning of"birthmark"

比较“胎记”的概念义和修辞义,可以得出以下结论:

第一、修辞义沿用“胎记”概念义的生理属性,并限定胎记的形状为“鱼形”,增添神秘色彩,为胎记崇拜做铺垫;

第二、修辞义的社会属性强调胎记作为身份、权力象征,延续传统文化中胎记认亲、政治附属的功能,但其所指向的意义是人为的、不固定的;

第三、修辞义中社会属性的确立,以生理属性为基础,二者都与个体的生存状态息息相关。

“胎记”的概念义和修辞义具有如上差异,文本对“胎记”的认知又扩大到“鱼形胎记”。“鱼形胎记”既增加了“鱼形”的修饰成分,又规定了胎记的形状。“鱼”是普遍认知的事物,苏童在这里选用“鱼”的形状,而不是其他动物的形状,是有其特殊用意的。苏童曾在访谈中谈到《河岸》的“鱼”意象,他认为“鱼是特别具有生命暗示的这么一个东西”“鱼跟河流有最本质的关系,河流当中最常见的生命是鱼,而鱼本身也极具象征意味”。[3]因而,有着深厚文化积淀的“鱼”在《河岸》中的象征意味也是复杂的:“鱼”指向生命个体,被岸驱逐的库文轩、库东亮如生活于河里的鱼;“鱼”具现了不同生命状态,库文轩得势时在油坊镇如鱼得水,失势时囚困于七号船如涸泽之鱼,死亡后回归河流,隐喻人的不同生存状态;“鱼”的情爱意象隐喻人的原欲;同时“鱼”的权力象征,契合革命时代权力压倒一切的书写。

“鱼形胎记”在文本语境中的运用,复合了“鱼”和“胎记”的象征内涵:

(1)“鱼形胎记”作为客观生理现象,存在于金雀河地区居民的屁股上;

(2)“鱼形胎记”作为血缘确认依据,成为烈属身份和特权的通行证;

(3)“鱼形胎记”作为个体欲望的彰显,引发油坊镇的“胎记热”;

(4)“鱼形胎记”作为生命胎记,与个体生存状态正相关。

文本中“鱼形胎记”的修辞义经历了身份胎记、欲望胎记、生命胎记的动态转变。文本语境中“鱼形胎记”的认知延续传统胎记认亲的实用功能,在此基础上,又展现了特定历史语境中,不同主体对胎记的解读,表现了民众对权力、欲望的狂热追求。

二、鱼形胎记:文本语境的官方表达:身份胎记→生理胎记

“作为双向交流的修辞活动,在表达与接受的角色关系中展开。”[4]言语交际离不开表达者与接受者,言语交际审美意义的实现离不开接受者,“接受者作为言语交际的一方,从不同角度、不同层面参与修辞表达的意义生成。”[4]文本语境中“鱼形胎记”的修辞义在不同角色关系、不同接受类型中生成,并推动文本叙事的展开。

《河岸》对库文轩一生的讲述由邓少香烈士的事迹开启,邓少香箩筐上的婴儿延续革命历史的叙事。和平年代,权力阶级寻回烈士遗孤,以烈士功绩表彰其后代,以巩固维护现有社会秩序。文本由烈士遗孤的指认开始政治话语引导的“鱼形胎记”的修辞表达。在血缘鉴定技术尚不发达的年代,烈士箩筐的捕捞者“封老四”对箩筐中婴孩的身份确定拥有绝对的话语权:

最后封老四的手终于落下来,啪的一声,不是左边的,也不是右边的,他拍了中间一只小屁股,那是最小最瘦也最黑的屁股。封老四说,是这个,胎记最像一条鱼,就是他,一定是他![5]

在官方授意下,封老四指认拥有“鱼形胎记”的孩子是邓少香的儿子。传统“胎记认子”的手段在寻找烈士后代的情境中再次被运用,且为胎记设定的“鱼形”,以其独特性、神奇性,满足人们关于烈士后代应具有与众不同特征的想象。此处,“鱼形胎记”与烈士遗孤,二者具有等价关系。于是,“鱼形胎记”便由“生理胎记”成为“身份胎记”,烈士遗孤因其身份享有当权者赋予的政策优待,“身份胎记”内含有[+血缘凭证+烈属身份+权力]的语义特征。

掌握话语权的当权者对“鱼形胎记”的属性内涵具有决定权。文革时期是一个政治激进的年代,政治和革命对现有秩序进行破坏、颠覆。阶级划分、阶级斗争愈演愈烈,个人家庭出身、政治态度、生活作风直接影响个人的阶级立场、前途命运。在昨爱今仇、充满变数的斗争中,个体身份归属是人们面临的第一件大事。此时,库文轩的烈属身份受到质疑,地区派来的工作组对烈士遗孤进行清查。

烈士遗孤鉴定小组对烈士遗孤身份重新展开调查。由于烈士后代的指认者封老四成分不好、品行恶劣、私生活混乱,而将其定性为“阶级异己分子”“社会毒瘤”,因而封老四指认的烈士遗孤——库文轩同样被否定了,库文轩不是邓少香的儿子。与此同时,以烈士遗孤鉴定小组为代表的官方对“鱼形胎记”的认知进行了“拨乱反正”:

凡是金雀河地区的居民都属于蒙古人种,每个人儿童时期的屁股上都有青色胎记,如果用唯心主义的角度看待胎记,它也许像一条鱼,如果用唯物主义的角度看,那不过是一滩淤血,即使淤血活灵活现酷似一条鱼,还是淤血,纯属巧合,没有任何科学意义。[5]

官方用“科学定义”推翻“鱼形胎记”中“鱼形”的神秘性,强调“鱼形胎记”的生理性特征。“鱼形胎记”仅保留了生理特征的语义内涵[+生理现象+淤血]。在否定烈士后代的指认者封老四的同时,否定了此前认定的烈士后代库文轩。

对于“鱼形胎记”,官方革命战争胜利后的官方表达首先凭借政治权力发挥传统语境中胎记作为血缘认证依据的功能,用以寻找烈士之子,因而,“鱼形胎记”从单纯的“生理胎记”变成“身份胎记”。随后在文革阶级斗争语境中,权力阶级又以科学理论颠覆对胎记的唯心定义,使“鱼形胎记”重新回复到“生理胎记”的层面。此后,官方对“鱼形胎记”、烈士后代的认定处于失语状态,结束对“鱼形胎记”的表达叙事。而“鱼形胎记”的民间接受在官方表达引导下表现出改值接受。[4]

三、鱼形胎记:文本语境的民间接受:身份胎记→欲望胎记→生命胎记

一般而言,官方话语主导社会主流意识形态。在大多数情况下,民间意识形态与官方意识形态是基本一致的,但有时民间意识形态与官方意识形态会产生某种疏离。面对“鱼形胎记”的官方表达,“鱼形胎记”的民间接受出现或和谐或不和谐的接受类型,民间接受者既有典型代表库文轩,也包括油坊镇的全体居民。

在第一次的官方表达中,民间接受与之相一致。油坊镇居民承认“鱼形胎记”的所有者——库文轩是邓少香烈士的后代,接受“鱼形胎记”所具有的特殊意涵[+血缘凭证+烈属身份+权力]。“鱼形胎记”作为身份和权力的通行证,使库文轩成为邓少香的儿子,拥有革命血统,享受革命烈属的特权和利益。文本通过一系列叙事表现“鱼形胎记”给库文轩带来的切实利益,成为油坊镇的书记、“敲”了十几个女人,以综合大楼的名义赊账、割资本主义的“尾巴”搜刮群众等。

可以发现,在当时的社会环境中,“鱼形胎记”权力的象征,在官方授权下个体拥有对各种资源的操纵权。库文轩接受历史权力的赋予,在权力高位上如鱼得水,把这种权力发挥到极致。同时,在油坊镇上利用特权,谋取私利、放纵私欲获得生理、物质的满足。因而,可以清晰地看出,“鱼形胎记”潜藏的巨大能量:“鱼形胎记”→烈属身份→政治权力→生理、物质欲望的满足,为下文油坊镇居民爆发的“胎记热”作铺垫。

第二次官方表达中,民间接受与之相背离。官方祛除“鱼形胎记”的神秘性,并未得到民间认同。相反,官方未直接否定“鱼形胎记”是血缘关系凭证的事实,使邓少香之子、鱼形胎记在民间接受中仍是一个敞开的想象空间。因此,与官方表达的“生理胎记”相背离,民间语境中民众以自己的先在经验继续发展“鱼形胎记”的修辞接受:

事件:胎记热

时间:库文轩被揪出来后

地点:厕所、街角、公共浴室

对象:四十岁左右的中年男子→男孩→老汉

结果:有几个人屁股上也有鱼形胎记,胎记大颜色深的受赞美,胎记颜色浅似有若无受轻视

当“鱼形胎记”拥有者之一——库文轩被拉下革命烈属的“宝座”后,权力之位的空缺激发了广大民众的权力欲望,“鱼形胎记”在广大民众的经验中仍以“身份胎记”的象征存在,“鱼形胎记”仍具有[+血缘凭证+烈属身份+权力]的语义特征。孤儿库文轩拼命抓住“烈属”身份这根救命稻草,油坊镇居民也想要获得“红五类”光荣出身的保障,退而求其次的是获得油坊镇居民身份的保障。因此,在民间接受中,库文轩和油坊镇居民认定“鱼形胎记”作为某种身份的标志。

同时,普通民众目睹库文轩曾经得势,对“鱼形胎记”强大的权力功能产生认同。即使是禁欲年代,凭借“鱼形胎记”获得的位置可以满足个体所有私欲。油坊镇居民对“鱼形胎记”的崇拜也即权力欲望的体现:权力像一个大吸盘把油坊镇居民牢牢地吸附在上面。因而,当库文轩下台,油坊镇居民忽视官方对“鱼形胎记”的科普,他们褪下裤子,相互研究着对方的胎记,希望找出“鱼形胎记”,成为邓少香的儿子,进而享有烈属身份的特权。“胎记热”俨然发展成全民权力欲望的宣泄。借着这一场运动,人人卸下道德、理性的伪装,正大光明地脱下自己或他人的裤子。此时,“鱼形胎记”成为“欲望胎记”,具有[+原生的+欲望]的语义特征。

此后,官方对“鱼形胎记”的表达处于失语状态,同样导致民间接受遇冷。胎记热过后,民间语境中只有两个人坚持着“鱼形胎记”即身份象征的想法:一是库文轩,一是傻子扁金。库文轩对自己进行“革命”,十三年如一日坚持写申诉信,希望恢复烈属身份;傻子扁金到处褪裤子,展示自己的“鱼形胎记”,自称“邓少香的儿子”,希望获得“房子”“老婆”“好酒”等实际利益。此处,库文轩与傻子扁金形成鲜明对照,无不讽刺被权力异化的库文轩与智力低下、不明事理的傻子一样疯癫,仿佛涸泽之鱼,困于权欲之疆,无可动弹。文末,库文轩屁股上的“鱼形胎记”褪了,只剩下鱼尾巴。时过境迁,民间接受中“鱼形胎记”早已丧失了其原有的修辞意涵,对自己身体反复“革命”的库文轩,在得知“鱼形胎记”褪得只剩鱼尾巴后,伤痛决绝而无法接受。此处,胎记消褪,生命意义也因之消失,消褪的“鱼形胎记”与库文轩的生命状态相互隐喻,而具有[+原生的+生命]的语义特征。最终,苏童以富于雄壮、诗意的笔法描写库文轩生命消逝,“鱼形胎记”随之消亡,库文轩终于如鱼一般潜游于金雀河底。

由官方发起并助导“鱼形胎记”的民间接受,由个体波及全民。官方的强势话语可以任意肯定或剥夺“鱼形胎记”作为“身份胎记”修辞内涵,民间接受以先在经验悖解官方表达,掀起胎记热,继续“鱼形胎记”的欲望狂欢。而库文轩作为典型的接受个体,深陷“鱼形胎记”的幻象中无法自拔,最终以肉体的死亡摆脱精神困境。

四、结语

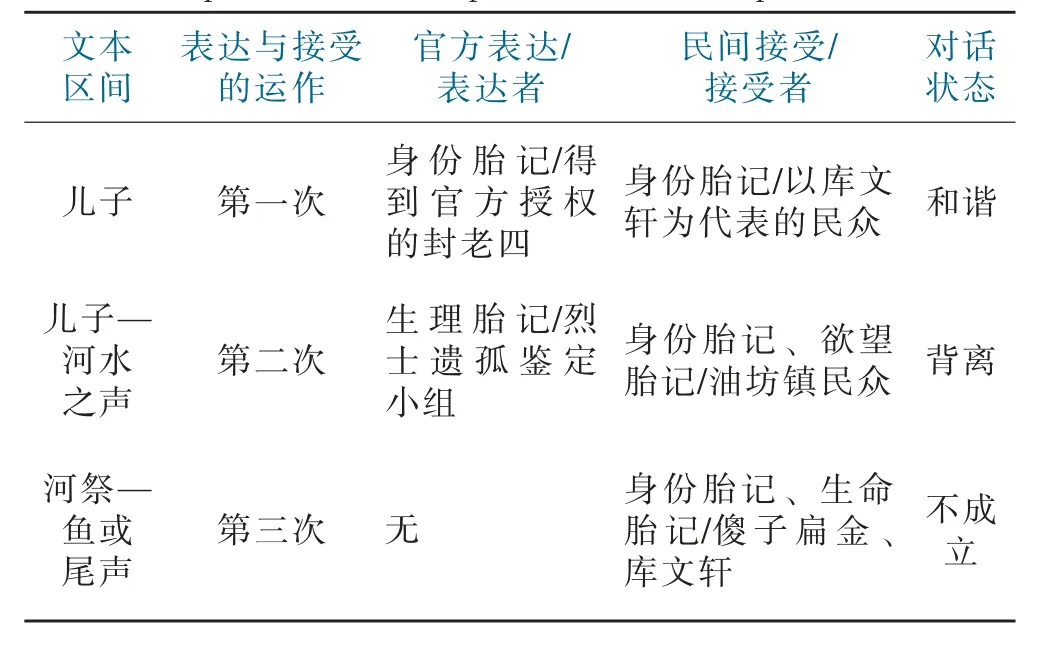

《河岸》通过“鱼形胎记”这一身体标识与烈属身份相关联,巧妙地使文本融入历史、政治的宏大叙事之中。形成“鱼形胎记”的官方表达与民间接受相背离的文内交流系统(见表3),勾画了权力意志下扭曲的人性。

表3 “鱼形胎记”的表达与接受Tab.3 Expression and acceptance of"fish-shaped birthmark"

官方表达与民间接受的和谐与冲突是双方共同促成的。官方表达将“鱼形胎记”与烈士遗孤相联系,使其具有“身份凭证”的功能,而正是这一关联,使“鱼形胎记”的内涵被无限放大,成为油坊镇居民的追逐对象,激发了油坊镇人的权力欲望。“鱼形胎记”的魔力在于其背后巨大的权力能量,“在人类无限的欲望中,居首位的是权力欲和荣誉欲。”[6]权力的公开性、强制性和暴力性可以使权力拥有者“有所作为”。而人也轻而易举的被权力奴役,当库文轩下台时,油坊镇“回荡着一股欢乐的气流”,男女老少雷鸣般的欢呼;当邓少香的儿子不知何人时,油坊镇的男人们争着研究他人的屁股;当鱼形胎记褪色时,库文轩驮碑投河。权力支配着人的行为、摧残肉体,更有甚者造成人的精神偏执,他们丧失自尊心、羞耻感,失去自我。时代乖张,无情嘲弄“鱼形胎记”的所有者;在时代洪流中弄潮和被嘲弄的民众,在权力欲望驱使下,其人性发生变异和扭曲。