成都市主城区“两抢一盗”犯罪的多尺度时空格局研究

2019-12-19曲比伟石赵振斌邓元杰张熠

曲比伟石,赵振斌*,邓元杰,张熠,

(1.陕西师范大学地理科学与旅游学院,陕西西安710119;2.西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌712100)

犯罪作为人类社会发展过程中阶段性的产物,是不以人的意志为转移的,短期内不可避免、长期客观存在的一种社会人文现象[1]。城市的更新带动各国经济快速发展,城市如磁场吸引了大量的犯罪[2-3]。犯罪在城市空间内的高度集聚造成社会的动荡[4],影响城市公民的财产安全和城市的健康发展[5]。因此,犯罪的研究已成为国内外学者关注的研究热点[6-12]。

犯罪地理的研究在国外开展较早,SECONDAT、RATCLIFFE、SHAW等学者都曾为犯罪地理的研究做出了杰出贡献[13-15]。新兴技术在分析犯罪制图和犯罪空间格局中得到广泛应用[14],极大地推动了国外犯罪地理研究的发展[16]。与国外相比,国内犯罪地理的研究过程相对缓慢,早期的研究围绕国外研究引介、国内学科架构及理论研究、犯罪时空特征和犯罪防控对策等[1]。近年来,国内犯罪地理学的研究转变为犯罪时空特征研究、犯罪机制研究和国外研究进展引介等[17]。目前从事犯罪地理研究的学者来自于法学、地理学、城市规划、社会学、警务工作等领域[18]。随着犯罪数据开放程度的提高,犯罪地理的研究从定性研究向定量和定性相结合的方向发展[19],犯罪地理学的实证研究正逐渐成为国内地理学者的关注焦点。抢劫、抢夺、盗窃(以下简称“两抢一盗”)作为多发性侵财类犯罪,成为各国学者关注的热点(根据我国《刑法》第264条,盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。根据刑法第263条,抢劫罪是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。根据刑法第267条,抢夺罪是指以非法占有为目的,乘人不备,公开夺取数额较大的公私财物的行为)。一方面,危害公民财产,给民众带来巨大的心理压力。另一方面,“两抢一盗”中的盗窃犯罪是“社会解组理论”(social disorganization theory)[20]、“日常活动理论”(routine activities theory)[21]和“破窗效应”(broken windows theory)[22]等重点关注的犯罪类型。因此,选择“两抢一盗”作为主要研究类型,在一定程度上对犯罪地理学的理论研究具有借鉴意义。

目前国内深入研究“两抢一盗”犯罪的学者主要来自地理学。戴劭勍等[5]对中国H市城区步行环境对“两抢一盗”犯罪的影响进行了深入研究。刘大千等[23]重点分析了长春市两抢一盗犯罪空间分布格局及其与社会环境影响因素之间的关系。徐冲等[24]分析了沿海H市DP半岛街头抢劫发生强度(密度)与微观空间因素之间的差异,曾敏玲等[25]研究了上海市浦东新区城市街道“两抢一盗”的时空分布规律,并探析街道犯罪分布与环境因素之间的关系,岳瀚等[26]评估了武汉市街道网络渗透率对入室行窃行为空间分布的影响,段炼等[27]提出了融合时空语义的位置时空预测模型来预测疑犯时空位置的方法,李智等[28]引入时空状态同现模式和最小时空参与率等概念,有效地挖掘了嫌疑人间显著的时空同现模式。徐嘉祥等[29]基于环境犯罪学原理,对入室盗窃案件的时空环境关联要素以及犯罪主体的行为关联要素进行了分析。总体上,城市犯罪的时空特征、犯罪的空间分布格局及其犯罪驱动力研究,特别是犯罪机制的研究成为当前国内犯罪地理学界的研究热点[19]。

虽然学者对“两抢一盗”犯罪的时空特征和犯罪机制做了一定的研究,但是国内外对于“两抢一盗”犯罪的多尺度时空格局研究、通过时空格局来揭示犯罪行为规律的研究依然有待增强。因此,针对国内犯罪行为多尺度时空特征研究不足的状况,笔者从时空的角度,选取“月”“日”“周”“时”4个时间尺度,着重从地理学视角对“两抢一盗”犯罪的多尺度时空特征和演变过程进行了研究,试图揭示“两抢一盗”犯罪特有的犯罪模式。跨越时空犯罪的一直是社会科学中最古老的难题之一,对犯罪的研究始于对其地理位置的思考[30]。“犯罪模式理论”认为,犯罪的发生是有动机的犯罪嫌疑人、合适的受害者和缺乏有能力的防卫者在时间和空间上互相作用的结果[21]。因此,犯罪案件的时空特征,特别是多尺度的时空格局能在一定程度上反映犯罪行为的时空规律。

基于以上背景,本文选取成都市2013—2015年的抢劫、抢夺和盗窃3种类型的犯罪,从地理学时空的角度,选择标准化犯罪强度指数和核密度估计的方法,对成都市三环内“两抢一盗”犯罪在多个时间尺度下的时空格局及其成因进行分析,以期对这类犯罪的深入研究和防控提供参考意见。

1 研究区概况和数据来源

1.1 研究区概况

成都市位于中国四川盆地西部,青藏高原东缘,成都平原腹地,境内地势平坦、农业发达、物产丰富,属亚热带季风性湿润气候。成都市为中国副省级城市,也是国家重要的历史文化名城。在历史发展过程中,逐步形成了圈层环状加放射状的空间格局,市区面积4 241.8 km2,常住人口1 398.9万人,是我国重要的航空枢纽和全球重要的电子信息产业基地。由于近几年经济高速发展,吸引了大量周边务工人员,导致市内社会“待就业”群体不断扩大,所以“两抢一盗”犯罪案件频发,给城市居民的财产和生命安全造成较大的威胁。因此,分析成都市“两抢一盗”犯罪的时空规律具有迫切性和广泛的实践意义。

1.2 数据来源

本研究采用的数据来源于中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)。中国裁判文书网对具有法律效益的判决书、裁定书、裁决书依法进行公示,可以提供相对权威可靠的数据。基于该平台,本文选取2013—2015年成都市“两抢一盗”犯罪类型为研究对象,剔除三环外犯罪记录以及缺失城区(三环内东部某区)数据,经过检索包含2013—2015年抢劫、抢夺和盗窃类目的犯罪网页,整理筛选出该网站“两抢一盗”犯罪记录共1 940条,包括成都市三环内“两抢一盗”案件发生的具体时间、地点、犯罪类型、犯案金额、作案人数等基本信息。

2 研究方法

犯罪的发生有其特殊的时空背景环境,从时空维度研究犯罪现象相对全面、客观。在时间和空间维度上,分别采用标准化犯罪强度指数和核密度估计来衡量犯罪案件时间分布和空间分布的不均衡性。

2.1 标准化犯罪强度指数(SCII)

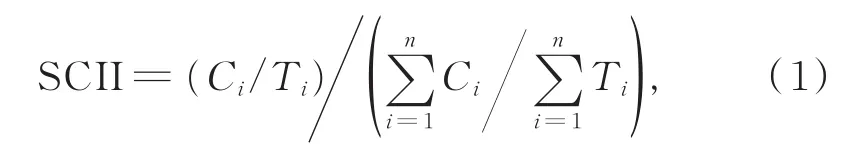

采用严格的时间尺度(“日”和“时”),定义标准化犯罪强度指数(standardized crime intensity index,SCII)[31]。SCII是一种更为精确的时位商,能反映案发时间的不均衡性,将某一时段的犯罪案件密度与总时段内的犯罪案件密度作对比,其表达式为

式中,Ci表示i时段的案件总量,Ti表示i时段所包含的基本时间尺度,n为划分的时段数量。SCII>1,=1和<1,分别表示该时段的案件数量大于、等于和小于研究期内的平均水平。运用SCII指数,分别从“月”“日”“周”“时”4个时间尺度分析“两抢一盗”的时间特征。

2.2 核密度估计(KDE)

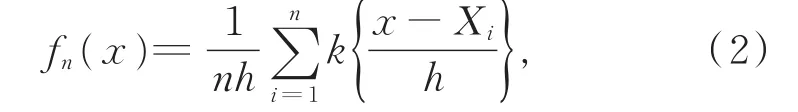

核密度估计(kernel density estimation,KDE)是基于地理信息系统的一种检验方法,用来估计随机变量的密度函数。空间上某点的密度是可度量的,一般通过测量研究区域中单位面积的事件数量来估计[32]。核密度估计法可以将点集转化为一个表现连续密度变化的表面,从而强化空间分布模式的显示。根据概率理论,核密度估计可定义为:

设xi,Xi是独立同分布的样本点,估计f在某点x处的值:

式中,k()为核函数,h>0,为非负带宽,(x-Xi)表示估值点到Xi的距离。本文用ArcGIS 10.2软件进行KDE计算,分析“两抢一盗”的空间分布特征。

3 “两抢一盗”犯罪的时空格局特征

利用SCII指数和KDE方法,首先对成都市“两抢一盗”犯罪的时间与空间分布特征进行总体性刻画,随后着重分析不同时间尺度下“两抢一盗”空间格局的演变特征,以期把握犯罪者行为的时空规律。

3.1 “两抢一盗”的时间分布特征

分别以“月”“日”“周”“时”为单位,根据“两抢一盗”SCII指数的时间分布特征,得到以下结果:

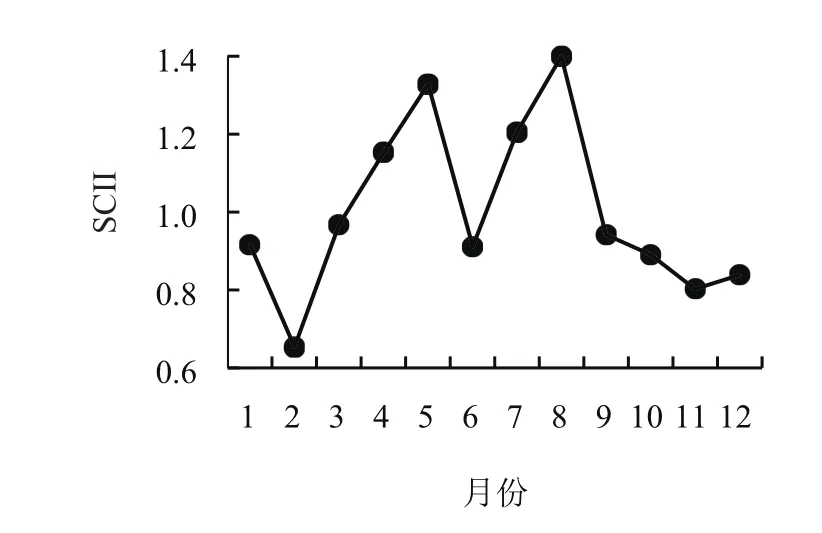

图1 月尺度下2013―2015年成都市“两抢一盗”犯罪强度的时间分布Fig.1 Temporal patterns of robbery,snatch and theft in Chengdu city during 2013 to 2015 at scales of month

3.1.1 由“两抢一盗”案件分布的月尺度分布情况可知(见图1),2月和11月的“两抢一盗”案件数量最少,5月和8月最多,其他月份在全年平均数的20%范围内浮动。据此,可将全年划分为“两抢一盗”案件“低发期”和“高发期”。1―3月、6月和9―11月,案发量在平均水平以下,为年内“两抢一盗”的“低发月份”;5月和7―8月,案发量在平均水平以上,为年内“两抢一盗”的“高发月份”。

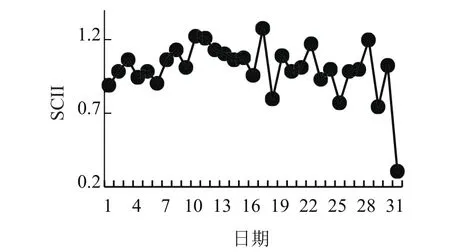

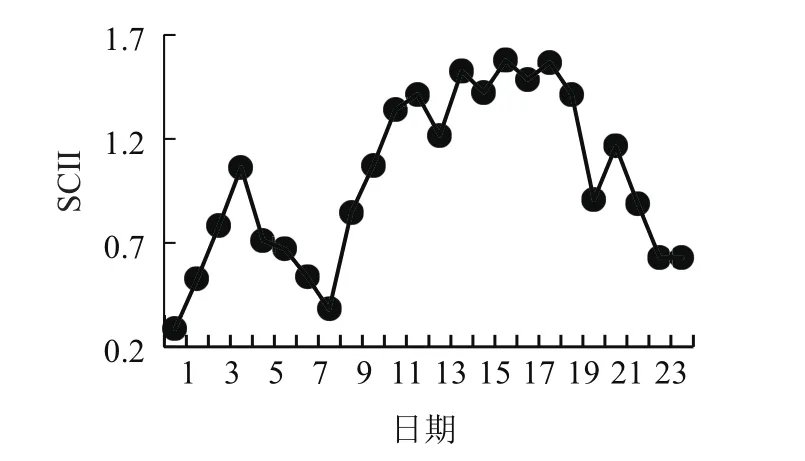

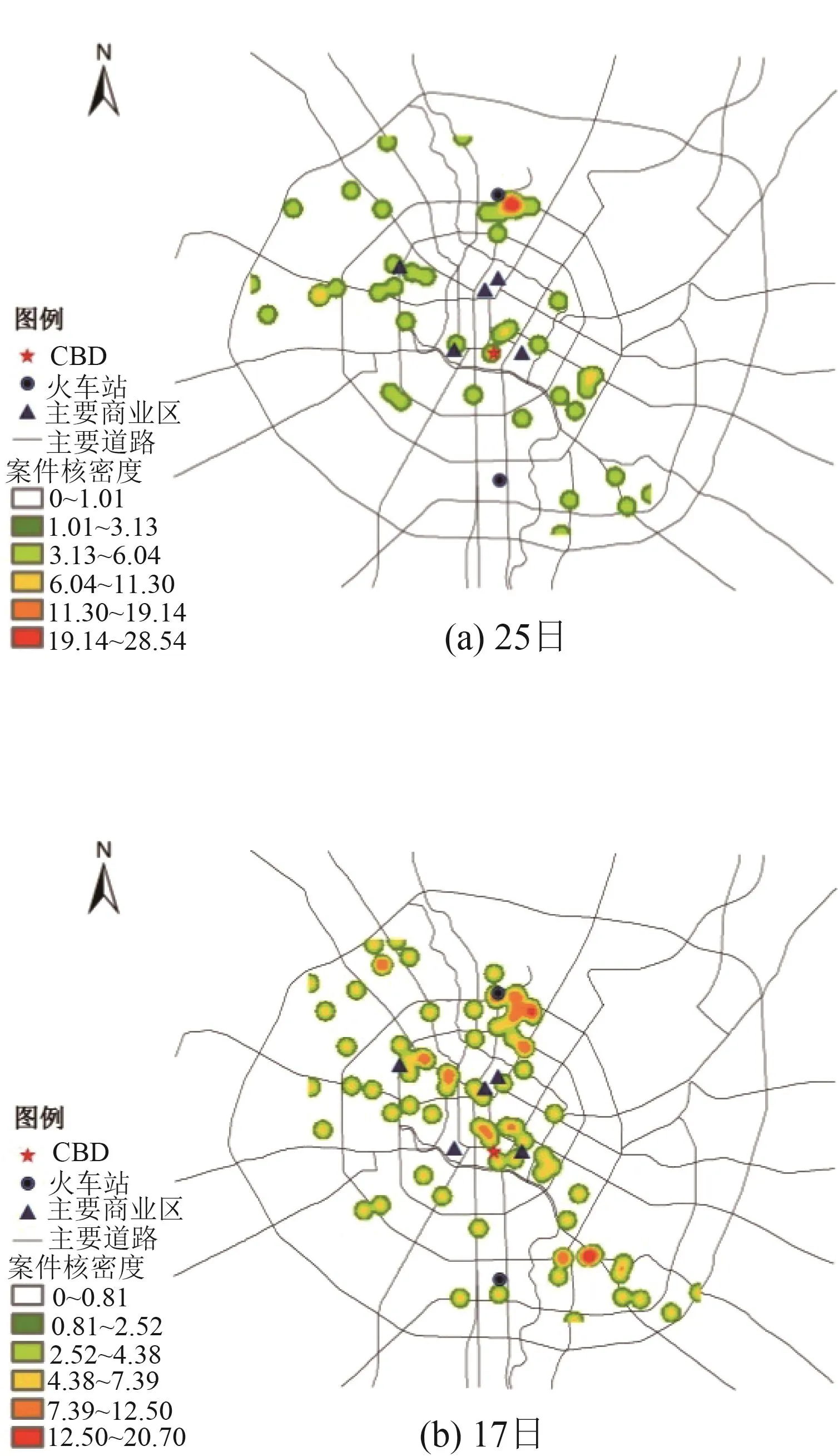

3.1.2 由“两抢一盗”案件的日尺度分布情况可知(见图2),平均来看,31日“两抢一盗”案件数量最少,是全月的异常点,17日的“两抢一盗”案件数量最多,其他案件数量在平均水平的25%上下浮动。据此,将全月的“两抢一盗”案发量大致分为“一高一低”和“高低交错”2个时期。月内中旬前半段(10―15日),案发量基本在月平均水平以上,为月内“两抢一盗”案件“高发时期”,月内中旬后半段为案件“高低交错时期”;月内上旬(1―9日)案发量基本在月平均水平以下,为月内“两抢一盗”案件“低发时期”。

图2 日尺度下2013―2015年成都市“两抢一盗”犯罪强度的时间分布Fig.2 Temporal patterns of robbery,snatch and theft in Chengdu city during 2013 to 2015 at scales of day

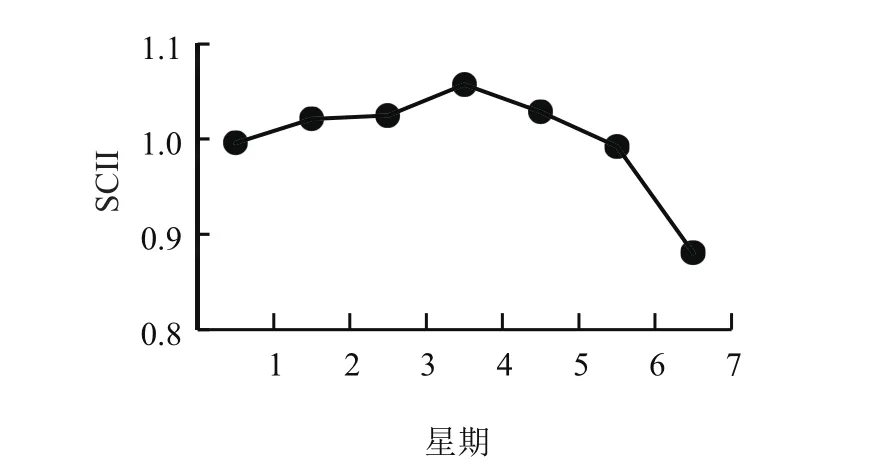

3.1.3 由“两抢一盗”案件的周尺度分布情况可知(见图3),周四的“两抢一盗”案件数量最多,周日最少,周一、周六和周日案发量低于平均水平,周二至周四高于周平均水平,案件的发生趋于稳定态势,是周内案件“高发时段”。

图3 周尺度下2013―2015年成都市“两抢一盗”犯罪强度的时间分布Fig.3 Temporal patterns of robbery,snatch and theft in Chengdu city during 2013 to 2015 at scales of week

3.1.4 由“两抢一盗”案件的时尺度分布情况可知(见图4),下午15:00“两抢一盗”案件数量最多,凌晨 1:00―8:00平均案发量最少。一天中存在3个明显的局部高峰,分别出现在4:00、12:00和21:00。整体来看,时尺度犯案量大致呈“一高两低”的时间分布态势:1:00―9:00、20:00―24:00案发数量明显在日平均水平以下,是“两抢一盗”案件“低发期”,10:00―19:00案发数量明显在日平均水平以上,是“两抢一盗”案件的“高发期”。

图4 时尺度下2013―2015年成都市“两抢一盗”犯罪强度的时间分布Fig.4 Temporal patterns of robbery,snatch and theft in Chengdu city during 2013 to 2015 at scales of hour

3.2 “两抢一盗”的空间分布特征

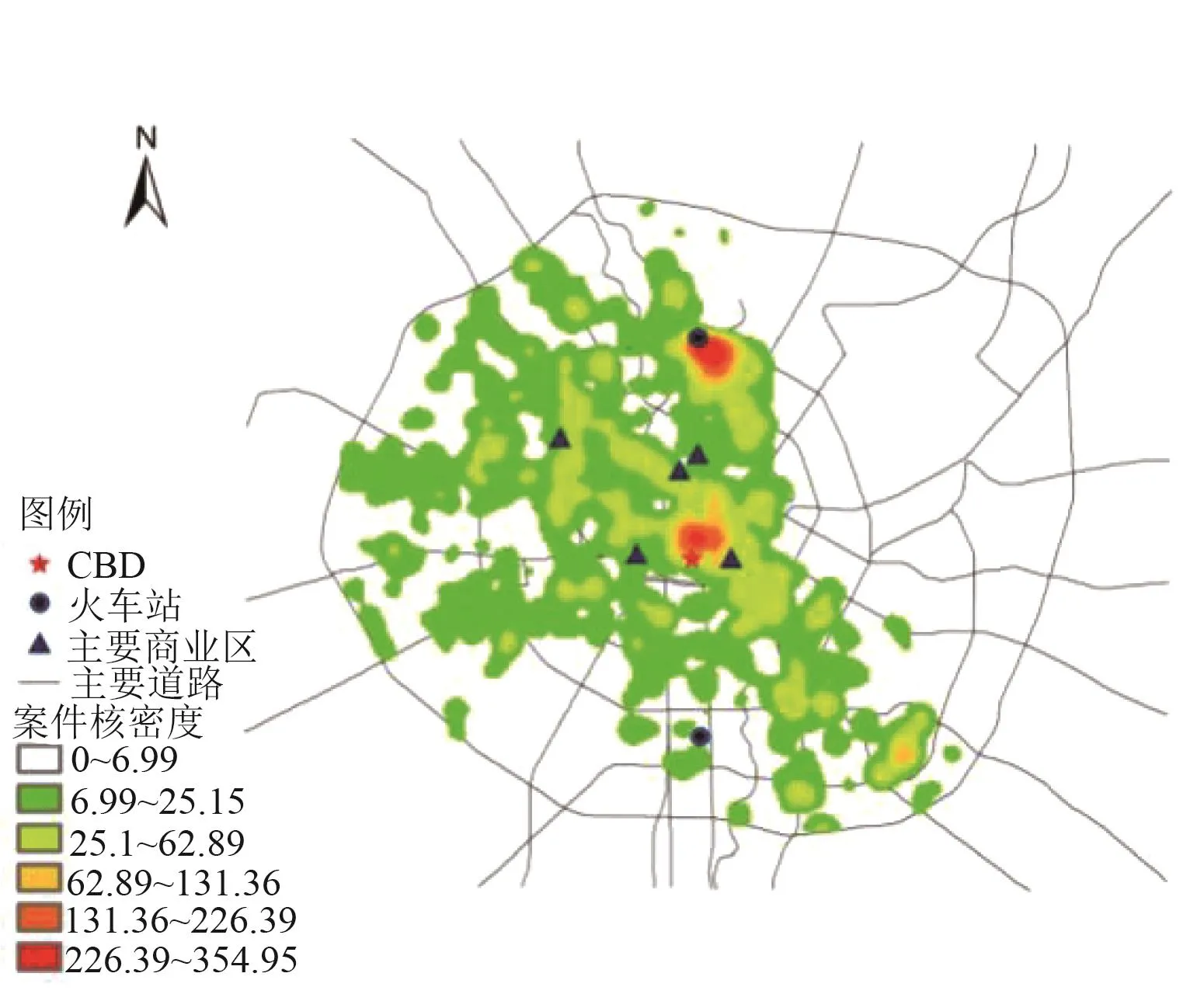

根据2013―2015年成都市“两抢一盗”案件的空间密度分布可知(见图2),整体来看,两抢一盗犯罪呈明显的空间聚集特征。研究时段内主要表现为沿道路犯罪高发,中北部均有高度聚集的双中心圈层分布结构,且出现“两抢一盗”案件的“次高发”区域。从2013―2015年成都市“两抢一盗”的空间分布可知,案件主要分布在中部、西北和东南区域,犯罪异常高发的中心圈层结构出现在城市中北部,西北部案件核密度与东南部大致相同,且西南部案件密度较低,为案件低发区,案件高发区位于中部CBD区域。

图5 2013―2015年成都市“两抢一盗”案发数量核密度的空间分布Fig.5 Spatial patterns of robbery,snatch and theft in Chengdu city during 2013 to 2015

3.3 不同时间尺度下的空间格局演变特征

基于以上时间和空间的分析,选取犯罪案发的典型时段,对“两抢一盗”案件核密度的空间分布格局进行对比分析可知,不同时间尺度下,“两抢一盗”的发生呈明显差异化的时空演变规律。

3.3.1 “月”尺度下的犯罪空间演变格局

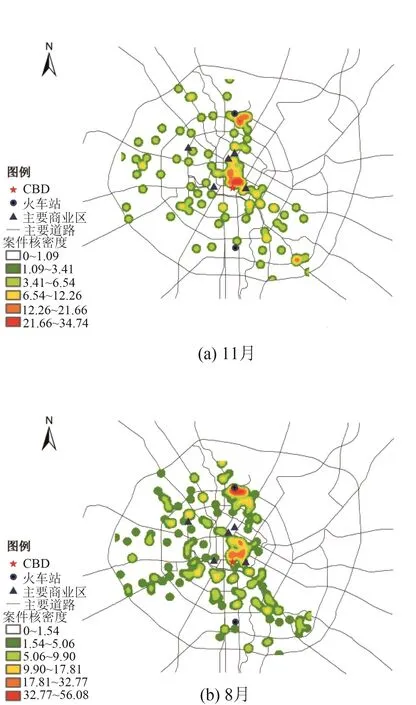

基于“两抢一盗”犯罪的“月”分布特征,欲从全年的“低发月份”和“高发月份”中分别抽取一个月进行案件密度空间对比分析。但考虑到低发月份(2月)在研究时段(2013―2015年)只有28 d,因此选取11月和8月作为对比月份,11月案件数量在平均水平以下,8月在平均水平以上。由11月和8月成都市“两抢一盗”案件密度的空间分布(见图6)可知,通过对比分析,11月,犯罪热点分布较为分散,主要位于铁路站点和主要道路沿线的住宅区等区域。8月,犯罪热点较为集中,主要位于铁路站点、中央商贸区、主要道路沿线的住宅区。从11月和8月案件密度的空间分布可知,铁路站点是“两抢一盗”案件的频发区域。8月“两抢一盗”案件密度变化范围明显大于11月,成都市东南地区的“两抢一盗”案件核密度变化不大,西部地区案件核密度出现小幅上升,中部地区案件核密度出现较大上升但密度高值区无明显偏移。成都市“两抢一盗”案件数量的聚集程度和空间核密度变化说明,主要交通站点人流量多、人口密度大,从而给犯罪者提供了较佳的犯罪环境。因此在强有力的犯罪动机驱动下,交通站点一直是“两抢一盗”案发集中点。

3.3.2 “日”尺度下的犯罪空间演变格局

基于“两抢一盗”案发量大致分为“一高一低”和“高低交错”的“日”时段分布(见图7)特征,从月内选取2个时段进行案件密度空间对比分析。考虑到SCII指数的浮动性,且31日为月内异常点,而研究时段2013―2015年2月份只有28 d,故选取25日和17日作为研究时段。25日的案件数量在平均水平以下,17日的案件数量在平均水平以上。根据2个时段的核密度大小和犯罪热点的分布状况,大致对“日”尺度下的犯罪空间演变格局进行判断。在月内“两抢一盗”犯罪的“低发时期”,犯罪热点较为分散。由月内犯罪“高发时期”的犯罪案件空间分布可知,与“低发时期”相比,中部地区为犯罪高发地区,中北部出现犯罪“主热点”,相对于原热点呈一定的向心性,案件密度变化范围明显增多,犯罪案件空间聚集程度明显增加,中部和东南地区案件聚集程度最为明显。

3.3.3 “周”尺度下的犯罪空间演变格局

图6 2013―2015年成都市11月和8月“两抢一盗”案发数量核密度的空间分布Fig.6 Spatial distribution of robbery,snatch and theft in November and August in Chengdu city during 2013 to 2015

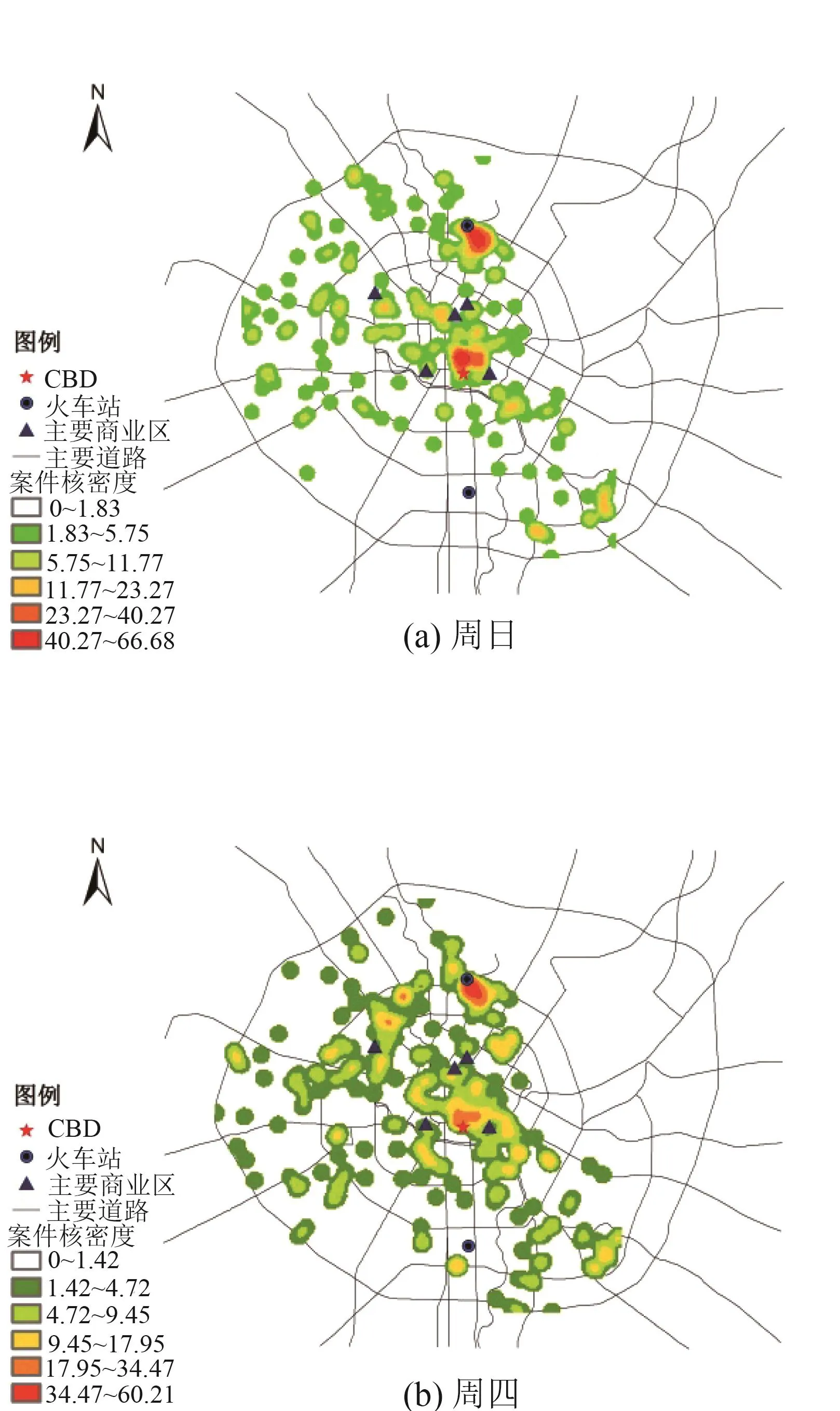

基于“两抢一盗”案发量大致分为“一高一低”的“周”时段分布特征,从周内选取2个时段(周日和周四)进行案件密度空间对比分析。周日的“两抢一盗”案件数量明显在周平均水平以下,周四的案件数量在周平均水平以上。从周案件密度空间分布(见图8)中大致可知,整体来看,周末犯罪整体上未呈现明显的空间聚集现象,犯罪发生的分布范围广,局部地区却呈现出明显的空间聚集现象,2个犯罪“主热点”主要分布在中部和中北部,其他犯罪热点较少且较为分散,中部犯罪热点对于其周围热点具有一定程度的向心性。相较于周日,周四的“两抢一盗”案件在空间上呈现出明显的聚集现象,特别是在中部地区犯罪空间聚集现象最为明显,犯罪的空间分布范围相对减少,且周日中部的犯罪“主热点”消失,中北部犯罪热点持续存在,且出现了1个犯罪“次热点”和多个犯罪热点区域,“次热点”对于原热点有较大程度的向心性。

图7 2013―2015年成都市25日和17日“两抢一盗”案发数量核密度的空间分布Fig.7 Spatial distribution of robbery,snatch and theft in Chengdu city on 25,17 of each month during 2013 to 2015

通过“两抢一盗”犯罪核密度的周空间分布对比分析知,成都市“两抢一盗”案件主要发生在周四,在中部商业发达和人口密集的CBD区域呈斑块状分布,并存在多个重要的犯罪热点,主要沿环状交通干道分布。除中北部犯罪“主热点”外,周日和周四犯罪热点重叠程度较低,周日犯罪热点间的空间距离较远,周四犯罪热点间的空间距离较近且呈现相连成片特点。综合来看,成都市犯罪热点的空间迁移现象较为明显,犯罪热点多。

在“日”尺度上,成都市“两抢一盗”犯罪热点存在较明显的空间偏移现象,这可能与犯案人员的流窜作案行为有关。

3.3.4 “时”尺度下的犯罪空间演变格局

基于“时”尺度的案件空间分布特征,从“时”尺度内选取2个代表性时段进行案件核密度空间格局对比分析,考虑到犯罪人员的日常活动规律,分别选取0:00―1:00和15:00―16:00时段进行夜间和白天的“两抢一盗”案发情况分析。

图8 2013―2015年成都市周日和周四“两抢一盗”案发数量核密度的空间分布Fig.8 Spatial distribution of robbery,snatch and theft in Chengdu city on Sunday and Thursday during 2013 to 2015

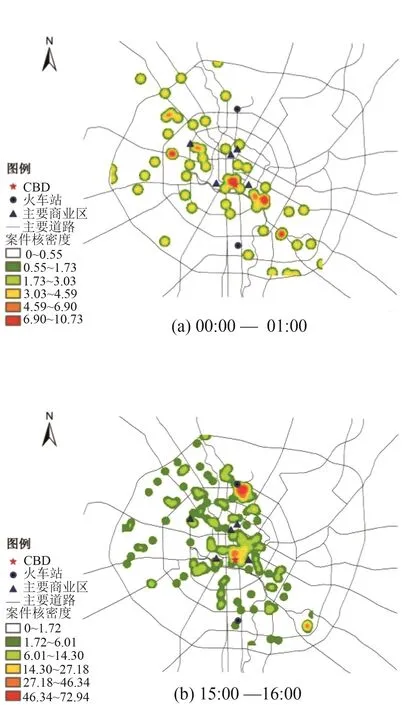

从“时尺度”的“两抢一盗”案件核密度空间分布格局中大致可知(见图9),夜间“两抢一盗”发生的分布范围广,案件主要集中在成都市中部,中北部无犯罪热点,案件的聚集程度较低,表现为沿主要道路两侧多发,且道路沿线广场和商场最为明显,中部地区“两抢一盗”案件多见于广场和主要交通沿线。相较于夜间,白天“两抢一盗”案件聚集程度高,在中部和中北部出现2个明显的犯罪“主-次”新热点。白天在中北部出现犯罪聚集程度最高的“主热点”,“两抢一盗”案件在中部地区持续聚集,且出现犯罪聚集程度较高的“次热点”,该热点相对于周围热点具有明显的向心性。白天“两抢一盗”案件的聚集程度较高,主要在CBD地区、广场和火车站附近。

鉴于犯罪信息的准确性考究,由“两抢一盗”的时空变化特征知,成都市“两抢一盗”主要发生在白天,呈斑块状分布,有2个主要犯罪热点,分布在多热点区域。对比2个时段案件的空间分布知,白天犯罪热点间的空间距离较近,夜晚犯罪热点间的空间距离较远。总体来看,成都市“两抢一盗”犯罪热点的空间迁移现象非常明显,且犯罪热点有一定连续性,这可能与“两抢一盗”案件的作案需求环境有关。

图9 2013―2015年成都市 0:00―1:00和15:00―16:00“两抢一盗”案发数量核密度的空间分布Fig.9 Spatial distribution of robbery,snatch and theft in Chengdu city at 0:00-1:00,15:00-16:00 on each day during 2013 to 2015

4 “两抢一盗”时空格局的成因分析

通过实地考证并结合成都市土地利用状况发现,成都市“两抢一盗”犯罪时空格局主要与作案所需环境、受害者的日常活动规律和犯罪作案风险程度有关。不同尺度下的时空格局成因不同,且情况复杂多样,因此,对“月”“日”“周”“时”4 种不同时间尺度下的“两抢一盗”时空格局进行了具体成因分析。

“月”尺度下的“两抢一盗”时空格局成因:成都市“月”尺度的“两抢一盗”时空格局的形成主要与人流密集程度和作案所需环境有关。成都市中北部和中部的犯罪热点区域是由于有火车站、商品房、商业街和中央商贸区等场所存在。火车站附近通常存在密集的人流和车流,且高密度道路网和频繁的街道活动为犯罪者提供了更多的作案目标和机会,便于犯罪者隐匿于人群中,在不易被察觉的情况下实施犯罪和逃逸。年尺度中,11月为犯罪低发期,8月份为犯罪高发期,这是因为8月为旅游旺季,成都市是集休闲、娱乐、度假、商务、专业访问、健康医疗为一体的西南地区最热门的旅游城市,且8月为外出求学和高校放假的过渡期,游客和学生对犯罪嫌疑人防范意识不强,警惕性低,让犯罪者有机可乘。11月为年末入冬季节,气候等自然因素使人们的出行活动减少,出行距离缩短,目标的减少降低了犯罪者犯罪行为的实施。因而形成了“月”尺度下的“两抢一盗”犯罪空间分布格局。

“日”尺度下的“两抢一盗”时空格局成因:成都市“日”尺度的“两抢一盗”时空格局的形成主要与犯罪风险程度有关。主要交通枢纽空间格局和作案环境的便利性促使中北部出现一个比较稳定的热点,但所选取2个“日”时间尺度的犯罪热点基本不重合,说明犯罪嫌疑人在某一地区作案累积量达到一定值后,相关部门或者社区会采取相应的防范措施,迫使犯案人员转移作案地点,寻找新的作案目标。并且月内中旬犯罪案件明显高于月末,这可能与犯罪嫌疑人作案时间节点选择的倾向性有关。因此形成了“日”尺度下的犯罪空间格局。

“周”尺度下的“两抢一盗”时空格局成因:成都市“周”尺度的“两抢一盗”时空格局主要与作案人员和受害者日常活动规律和出勤时间有关。整体来看,中北部犯罪“主”热点持续存在,由此推断为火车站附近流窜作案的惯犯。在周末休息日,中部CBD区域形成犯罪“主”热点,表明人们周日走出家门迅速涌向中部的商贸街、广场、公园、医院等地区,促使该地区人口密集,极大降低犯罪者偷盗抢劫的风险,由此在CBD形成周末主要犯罪热点。周四人们坚守在各类工作岗位,外出机会少,所以中部CBD地区人口密度降低,犯罪者作案机会减少,犯罪案件核密度降低。并且由周内犯罪强度的核密度分布图可知,周四“两抢一盗”犯罪活动范围相对较小,分布较为集中,而周日犯罪活动分布较广且相对分散。因此形成了“周”尺度下的“两抢一盗”犯罪空间偏移现象。

“时”尺度下的“两抢一盗”时空格局成因:成都市“时”尺度“两抢一盗”时空格局的形成主要与作案人员和受害者的作案时机的选择和受害者的时间规律有关。中部地区,犯罪嫌疑人会尽量规避与受害者正面接触的犯罪行为,以期降低作案风险,因此犯罪者的犯罪行为空间轨迹也决定了“两抢一盗”的时空格局。夜晚犯罪者犯罪倾向多以抢盗为主。夜间人们处于睡眠状态,不易察觉,犯罪嫌疑人的目标主要锁定在商品房等住宅区。白天主要集中在中北部的犯罪热点,推断为外来闲杂人员。并且中北部为火车站,白天车次多,人流量大,有良好的犯罪环境,“两抢一盗”案件分布大幅增加,由此造成了“日”内“两抢一盗”犯罪空间转移现象。

“两抢一盗”犯罪强度时空格局的形成主要是因为不可控的主体和复杂的环境因素在不同时空位置相互作用的结果。中央商贸区、交通枢纽、受害者时间、活动规律、犯罪风险、作案的空间环境等因素对“两抢一盗”空间格局的形成影响较大。

5 结论与讨论

5.1 结 论

选取成都市三环内“两抢一盗”犯罪,对其在“月”“日”“周”“时”多个时间尺度下的空间分布和空间演变格局进行了分析,对基于案件汇总数据的区域内“两抢一盗”犯罪行为规律做了初步的探索,得到如下结论:

5.1.1 在时间层面,犯罪嫌疑人会尽量避免与受害人正面接触,合理利用或错开人们的作息时间进行犯罪,从而形成不同时间尺度下的时间格局特征。从“月”尺度研究结果来看,下半年“两抢一盗”案发数量明显高于上半年,11月为“两抢一盗”案件“低发月份”,8月为“高发月份”;从“日”尺度研究结果来看,“两抢一盗”案件的“低发日”和“高发日”分别为25日和17日;从“周”尺度研究结果来看,“两抢一盗”案发数量总体上趋于平缓,但周日为周内案发率最低日;从“时”尺度的研究结果来看,两抢一盗案件最低发的时段是00:00―1:00,最高发时段是15:00―16:00。“两抢一盗”犯罪的时间特征表现为不同时间尺度下案件发生的“高低交错”。

5.1.2 在空间层面,由不同时间尺度下的“两抢一盗”时空格局分布可知,犯罪者会根据作案目标吸引力大小、作案风险和作案环境等因素的时空变化情况变更目标区域。年内“两抢一盗”犯罪案件在商贸区、住宅区和火车站集中,并且存在2个稳定的犯罪热点;月内日尺度上的犯罪热点呈“波动式”空间偏移;月内周尺度犯罪热点呈现明显的外延式空间偏移;日内时尺度犯罪热点沿主要道路转移,空间偏移最为明显。“两抢一盗”犯罪空间的主要特征是犯罪聚集区域呈现双核的特点,其时空演变特征主要表现为不同时段的案件热点和案件聚集程度的空间变化。

整体来看,基于案件汇总数据的“两抢一盗”犯罪多尺度时空格局分析,一定程度上反映了某特定区域内犯罪者的行为规律,本文得到的犯罪者犯罪的时空规律与前人的研究结果类似[19,29,34]。这种针对犯罪群体的犯罪分析方法,对针对性犯罪防控对策部署、提升犯罪防控效率具有重要意义。

5.2 讨 论

对“两抢一盗”犯罪的时间分布、空间环境、受害者和犯罪者主体的相互作用进行了简单分析,有助于更好地认识“两抢一盗”犯罪发生的机理。“两抢一盗”犯罪是复杂的综合体,尤其是特定的时间和空间因素对其成功率的影响相对较大。犯罪时机选择的偶发性和临时性以及犯罪空间场域选择的多样性一定程度影响犯罪时空演变格局。显然,个体受害人的日常出行轨迹虽然有一定变化,但大量微观个体的出行路线必将出现若干聚焦点,聚焦点的形成为“两抢一盗”作案创造了机会,提供了便利条件。目前,国内外地理学者把犯罪分成了犯罪经济学、犯罪心理学、犯罪社会学等分支学科[33],但对于犯罪的理解难免有所欠缺。显然,犯罪原因涉及社会、地理、生物、主观性等诸多因素,它是社会生活中消极现象的一种集中反映,也是社会结构失衡的一种表现。特别是对处于社会转型过渡阶段的发展中国家而言,为“两抢一盗”提供了广泛的犯罪土壤和条件,主要表现在贫富差距和失业等。因此,如何将各犯罪要素进行综合分析,将会是未来犯罪研究的难点和重点。

本文采用的数据来源于公开的中国裁判文书网,因此存在数据不翔实、数据录入更新不及时、恶性犯罪事件保密等问题。实际上,由于犯罪发生的复杂性和其犯罪研究成果的不可考证性,长期以来给犯罪研究学者带来巨大挑战,同时由于国内对于犯罪数据的保密需要,极难从公安部门获取翔实的犯罪数据。因此,犯罪数据的准确性也难以得到有效保证,笔者期待进一步改进研究方法以及获得警方详细的包括犯罪的时间、地点、人数、类型、涉案金额、犯罪嫌疑人和受害者人口学特征的数据集。鉴于此,运用新的研究分析技术,从犯罪案件的统计中整体掌握犯罪行为规律并建立犯罪模型,研究内容从城市社会空间现象转变为城市社会空间问题,将会是未来犯罪地理研究的热点和突破口。