基于职业培训视角的新型职业农民产业发展提升对策研究

2019-12-16徐宝晨杨程鹏高春娟黄业昌

徐宝晨 杨程鹏 高春娟 黄业昌

摘要:加速推进农业现代化,实现“四化”同步,人才是根本,关键靠科技,重点是提升农业产业化水平,出路在于增强新型职业农民科技素质和职业技能。通过选取浙江省温州市部分新型职业农民进行问卷调查得出,样本农户以农业为职业,具有一定的农业产业基础且人均纯收入较高;生产技术水平和经营管理水平是新型职业农业产业发展及家庭纯收入最关键的影响因素;新型职业农民产业发展对政府项目资金扶持的政策需求最为强烈。据此得出,提升新型职业农民产业发展水平,需要从正确认识职业培训对新型职业农民产业发展、收入增加方面的重要作用,加强新型职业农民政策扶持,探索农业职业化资格准入制度及推进新型职业农民培训等几方面做起。

关键词:新型职业农民;培训;产业发展;制约因素分析;政策需求;提升;对策建议

中图分类号: G726文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)19-0012-04

收稿日期:2018-07-24

基金项目:浙江省温州市公益性科技计划(编号:R20170044);浙江省温州市哲学社会科学规划课题(编号:17wsk203);浙江省社会科学界联合会研究课题(编号:2019B18)。

作者简介:徐宝晨(1987—),女,山东潍坊人,硕士研究生,助理研究员,主要从事农业科技成果管理研究。E-mail:xubaochen.happy@163.com。

通信作者:黄业昌,硕士研究生,助理研究员,主要从事新型职业农民培育研究。E-mail:huang670745709@163.com。

党的十八大报告提出,坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,加速推进四化同步发展。这既是新时期全面建成小康社会的战略部署,也是解决我国经济社会发展深层次问题的路径选择。近年来,随着经济社会的快速发展,我国工业化、城镇化、信息化发展取得了长足的进步,而农业现代化发展水平相对滞后,成为制约四化同步发展的关键因素。加速推动农业现代化,人才是根本,关键靠科技,重点是要提升农业产业化水平,出路在于通过职业培训增强从业者科技素质及职业技能,加速培养一支有知识、懂技术、会经营、善管理、能创业、留得住、用得上的新型职业农民人才队伍。本研究从职业培训视角出发,选取浙江省温州市部分新型职业农民作为调研样本,对其进行问卷调查,通过分析得到其产业发展现状、产业发展关键影响因素及主要政策需求,据此提出提升新型职业农民产业发展水平的对策建议,以期加速实现农业现代化。

1 样本基本特征

1.1 调查数据来源与基本概况

本研究所用数据来自笔者所在课题组于2017年对在温州农民学院参加新型职业农民培训班学员的问卷调查。温州农民学院是经温州市政府批准建立的,以开展职业技能培训、创业培训、学历教育及农技人员继续教育为主的教育机构,是农业部首批全国新型职业农民培育示范基地、全国中德农民培育试点学校,在新型职业农民培训方面经验丰富,成效显著。本次调研总共发放问卷178份,其中苍南县新型职业农民中级培训班43人,瑞安市新型职业农民中级培训班38份,粮油作物培训班25份,品牌建设培训班40人,电子商务培训班32份。回收后剔除回答有逻辑矛盾及关键问题缺失的问卷,共计有效问卷166份,有效回收率为93.26%。本研究采用Excel进行数据统计,对于个别调查项目没有做出选择的问卷,不计入该调查项目有效样本总数。

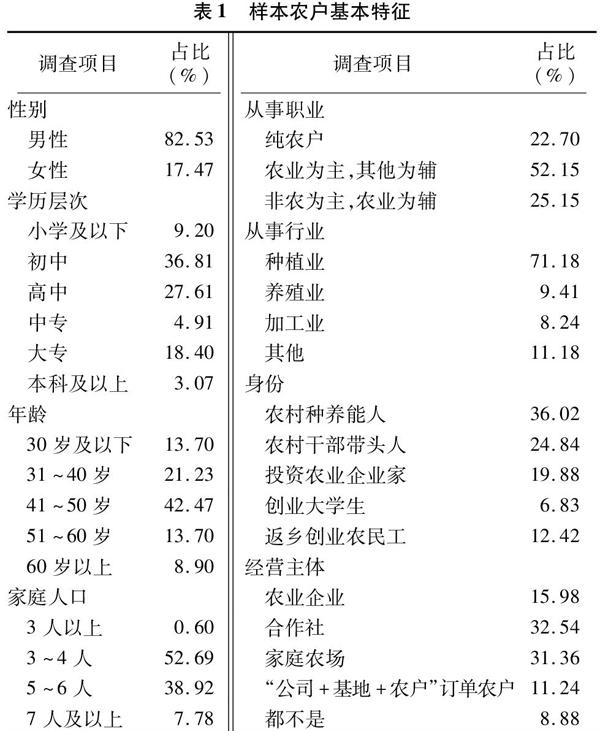

1.2 基本特征统计性描述

调查样本整体呈现出男性为主、年龄大、学历低的特点。由表1可以得到,调查样本中男性占绝大多数,男女性占比分别为82.53%、17.47%;从学历层次分布来看,初中学历的样本占比最大,为36.81%,接下來为高中27.61%、大专 18.40%、小学及以下9.20%、中专4.91%、本科及以上 3.07%;从年龄结构来看,41~50岁占比最大,达42.47%,其次为31~40岁、51~60岁、30岁及以下、60岁以上。其中30岁以下的调查样本占比仅为13.7%,说明当前对新型职业农民后备群体的需求十分突出。通过分析得出,30岁及以下样本主要以创业大学生为主,学历普遍较高,是现代农业发展的后继新生力量。调查样本的平均从业年限为11.48年,说明新型职业农民的农业操作技能需要长时间的生产实践与锻炼来获得。

调查样本中,“纯农户”和“农业为主,其他为辅”的样本比例达到74.85%,说明受调查者大多数以农业为主要职业,以家庭为单位进行农业生产经营。近些年来,随着国家对农业发展的重视,农业比较收益迅速提升,非农企业投资农业的热度提升,越来越多社会工商资本流向农业,该情况在工商发达、社会资本雄厚的温州地区尤为明显,本调查中,产业发展以“非农为主,农业为辅”的调查样本占比达到25.15%。

从群体分布看,调查样本主要分为“土生土长”“强效辐射”及“年富力强”3类经营主体。“土生土长”的农村种养能人和农村干部带头人占比最高,分别为36.02%、24.84%,他们具有浓厚的乡土情结,辐射带动作用明显。投资农业企业家属于“强效辐射”经营主体,占比为19.88%,他们多为产业转型、工商资本注入农业,产业发展规模效应、集聚效应尤为明显。“年富力强”的创业大学生和返乡创业农民工占比分别为6.83%、12.42%,他们往往年纪较轻、文化水平高、视野广阔,但往往缺乏农业生产管理经验。

2 温州市新型职业农民产业发展概况

2.1 样本农户农业产业经营状况

样本农民主要从事产业为种植业(71.18%),养殖业和加工业占比较小,分别为9.41%、8.24%,另外还有部分样本从事农业外其他行业,占比为11.18%。其产业经营呈现多元化发展趋势,超一半样本(58.18%)为种养结合、种加结合或养加结合的产业布局。

调查样本产业发展组织化程度较高,多数实行规模化经营。本研究统计发现91.12%的调查样本为新型农业经营主体或成员,加入农民专业合作社和成立家庭农场的农户比例较高,分别为32.54%、31.36%,农业企业和订单农户的样本比例分别为15.98%和11.24%。

由此得出调查样本以农业为主要职业,产业发展布局多元且组织化程度高,投资额大且能获得较高收入,具有一定的农业产业基础,符合新型职业农民的基本特征。

2.2 样本农户人均收入及主要来源分析

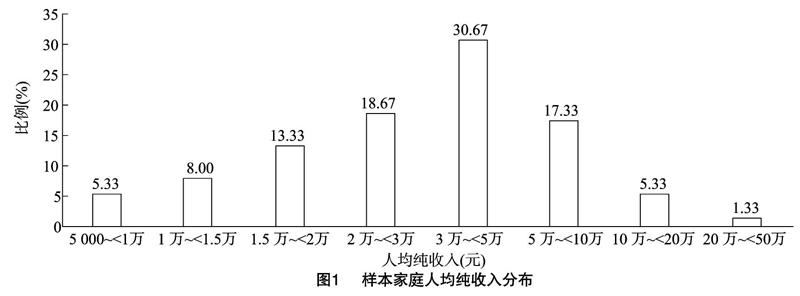

经过调查统计,本研究中166份调研样本户均总投资为183.48万元,家庭户均纯收入为20.89万元,人均纯收入分布以3万~<5万占比最高,达到30.67%,以此为中心向两侧逐渐降低(图1)。由此可见,家庭人均收入绝大多数集中在1.5万~<10万元区间内(占比为80.00%),收入极高或极低的占比较小。经过分析得出,收入较低的农户多以年龄较大的农村种养能人为主,他们普遍学历较低,作为纯农户种植品种传统单一(水稻等),创收能力有限。另外,部分参加培训的农村干部带头人也凸显出种植规模小、收入低的现状。农村种养能人及农村干部带头人作为新型职业农民群体的重要组成部分,其产业发展滞后现状须予以关注,重点提升。

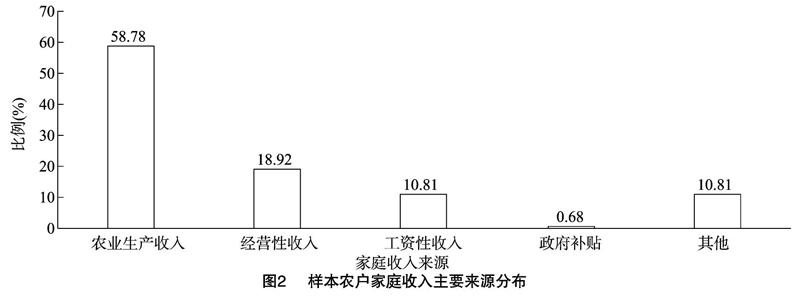

如图2所示,通过对调查样本家庭收入来源的分析表明,样本农户的家庭收入来源以农业生产收入为主,占比达到58.78%,其他依次为经营性收入(18.92%)、工资性收入(10.81%)、其他收入(10.81%)和政府补贴(0.68%)。总体而言,样本农户人均纯收入较高,家庭收入以农业生产收入为主且收入组成呈现出多元化发展趋势。

3 新型职业农民产业发展制约因素分析

3.1 影响新型职业农民产业发展的主要因素

本研究共设置15个影响新型职业农民农业产业发展的因素进行研究,通过调查分析表明,生产技术(60.76%)、经营管理(56.96%)和市场营销(51.89%)是3个最为重要的影响因素,直接关系到产业发展和收益水平(图3)。这说明样本农户在农业生产中对生产技术、经营管理和市场营销技术的缺乏和需求,凸显了新型职业农民培训重要性,同时为培训提供了重点指向;另外,土地规模、劳动力成本高、品种更新、品牌建设、政府项目支持、资金贷款等因素也在较大程度上制约了样本农户农业产业发展水平。新型职业农民在产业发展过程中,既要做大,又要做精,在扩大规模的同时应注重品种更新和品牌建设,针对劳动力成本高、投入品价格高的问题可以通过寻求政府项目支持和向银行贷款的方式予以缓解;最后,基础设施、农业优惠政策、农业保险、文化程度低、培训时间少、年龄偏大等因素在一定程度上影响了农业产业发展水平,但较前面的因素影响力明显降低。新型职业农民年龄大、学历低等自身素质会对产业发展有一定影响,但相对而言,他们对技能培训的需求更为强烈。

3.2 影响新型职业农民家庭纯收入主要因素

在影响新型职业农民家庭纯收入的因素调查中,采用了新的品种和种养技术是最为重要的提升收入的因素,占比达 75.32%,其次为经营管理水平提升(59.09%)和农业政策扶持(53.90%),把握市场机遇、开发新项目、增加化肥农药等农资投入、种养结构调整和农产品价格上涨对农户收入提升同样发挥了积极的作用,但较前3项而言提升效果有限(图4)。在上述因素中,采用了新的品种和种养技术及经营管理水平提升同样是制约农业产业发展最主要的因素,这充分说明了新型职业农民对新品种、新技术引进和经营管理水平提升的重视与需求。

3.3 新型职业农民产业发展政策需求分析

政府政策扶持对职业农民收入提升的带动作用主要体现在出台支农惠农政策、提供扶持项目和优先服务让农户直接或间接受益,具体表现在政府项目资金扶持、金融信贷支持、农业信息和技术服务、解决设施用地、农产品销售服务、土地流转服务、农业保险扶持和农资价格优惠等方面。如图5所示,样本农户产业发展对政府项目资金扶持的需求最为强烈(47.56%)。这是因为新型职业农民多为合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体成员,组织化程度高,开展规模化经营。在生产经营过程中,新型职业农民依托新型经营主体申报各类扶持、奖励项目,较其他政策带动作用更为直接,对家庭收入起到较大的带动作用。另外,按需求程度由大到小排列,样本农户依次对农业信息和技术服务、金融信贷支持、解决设施用地、农产品销售服务、土地流转服务、农业保险支持和农资价格优惠表现出不同的需求。

4 促进新型职业农民产业发展的对策研究

目前,我国新型职业农民的产业发展呈现出规模化、集约化、专业化的特点,他们作为现代农业生产中最基本的经營主体,是我国传统农业技术精髓的传承者,也是现代农业科技的主要需求者、采纳者、示范者和推广者[1]。通过培训提升其职业技能对于加速我国农业科技成果转化、推动农业科技进步,实现“四化”同步具有重要的推动作用。

4.1 正确认识职业培训对新型职业农民产业发展、收入增加方面的重要作用

相比资本、土地、技术等其他客观因素,新型职业农民在我国农业未来发展过程中发挥着更为重要的主导作用。本研究得出生产技术水平(60.76%)、经营管理水平(56.96%)和市场营销水平(51.89%)是影响新型职业农民产业发展三个最为关键的因素;同时,采用新的品种和种养技术(75.32%)、经营管理水平提升(59.09%)也是新型职业农民家庭纯收入最重要的影响因素。因此,要正确认识新型职业农民职业培育的重要作用,通过培训提升从业者科技素质和职业技能,加速培育一批有文化、懂生产、会经营、科技素质高的新型职业农民,直接关系到农业产业发展和收益水平提升,意义重大。与此同时,新型职业农民培训是一项长期的系统工作,要不断加强新型职业农民教育培训与知识更新。

4.2 加强新型职业农民政策扶持

本研究表明,农业政策扶持会对新型职业农民家庭纯收入造成较大的影响,占比为53.90%,排在所有因素第3位。政府项目支持(27.22%)、资金贷款(23.42%)、农业优惠政策(15.19%)和农业保险(14.56%)等扶持政策同样对其产业发展发挥了较重要的推动作用。因此,在农业发展顶层设计过程中,要加强新型职业农民政策扶持力度,積极推动各级政府出台农业产业扶持政策,在增加农业兴业创业吸引力上多做文章,努力建立完善包含兴业创业、发展保障和信息服务三方面内容的综合政策扶持体系[2],力求新突破。一是加强政府涉农项目、资金扶持力度。本研究发现,新型职业农民对政府项目、资金扶持的政策需求最为强烈,故通过设立新型职业农民专项扶持项目、资金,加强政府项目、资金扶持向新型职业农民的倾斜力度,鼓励新型职业农民主动承担项目,激发其干事创业兴农的热情。二是把优惠政策落到实处。对于经过认定的新型职业农民,就资金贷款、优先土地流转、基础设施建设、农业保险、农业补贴、税费减免等方面给予优惠扶持政策,针对农业创业风险系数高、抵御力差的状况,建立新型职业农民创业风险资金,保障生产安全性,坚定其干事创业的决心。三是积极提供农业信息服务,将产业发展利好政策及利农惠农政策通过培训、广播、媒体等方式让广大新型职业农民所熟悉使用,确保其产业发展的恒心。

4.3 探索农业职业化资格准入制度

长期以来,由于我国农业入门门槛较低,农业分工、职业分化不够精细,导致有限的农业资源过于分散,农业产业化发展水平不足,产业的规模、经营及品牌效应难以有效发挥。尽管我国新型职业农民队伍已初具规模,但仍主要以农村实用人才为主,产业化领军人才数量相对不足,这在一定程度上影响了我国现代农业的发展水平。因此,提高农业的吸引力和竞争力,破解资源利用“僧多粥少”难题,要借鉴国外职业农民培育经验,在农业适度规模经营领域内先行试点,稳步推动,逐步探索实施农业职业化准入制度[3]。牢固树立“农业是职业、职业有标准”的理念,加快农业从业资格认定工作,实行职业准入,积极引导农业分工分业分化。首先要根据当地“三农”实际发展情况确立科学有效的新型职业农民认定标准,分类、分层次开展新型职业农民认定工作,向通过认定的新型职业农民颁发“绿色证书”,未获得绿色证书的农业从业者享受不到新型职业农民政策扶持和补贴[4]。通过建立高素质专业化的新型职业农民队伍,为现代农业发展提供人力资源保障。对于进行集约化、规模化、专业化生产的家庭农场、农民专业合作组织和涉农企业等新型农业经营主体,通过对认定标准、认定程序、准入条件等方面内容进行研究,规范认定标准及准入程序,严格准入要求[1]。

4.4 积极推进新型职业农民培训

培育新型职业农民是我国传统农业转型升级、现代农业发展的必然要求。该工作作为一项长期、艰巨的系统工程,需要系统谋划、科学布局、有序推进,在完善顶层设计的基础上,通过探索制度安排和政策跟进的有效途径, 建立长效激励机制,破解“谁来种地”的难题。加速新型职业农民培育,首先要“开源”,出台激励政策吸引大中专毕业生到农村进行实践锻炼,吸引高素质人才到农村创业兴业,努力发展各类潜在培育对象;同时也要“节流”,严格审查报名参加培训学员的资质,严把准入关,杜绝“浑水摸鱼”,提升培训资源利用率,避免浪费。针对培育对象需求,多措并举,通过完善新型职业农民培训体系,确立终身化培训体系格局;创新新型职业农民培训模式,建立需求导向的培训精准供给机制[5];畅通新型职业农民培训需求获取渠道,保障培训精准供给机制顺畅运行;创新择优机制,严格培训机构准入要求;构建以学员满意度为导向的培训绩效评价机制,努力提升培训绩效[6-7]等措施积极推进新型职业农民培训,提升培训绩效。

参考文献:

[1]朱奇彪,米松华,杨良山,等. 新型职业农民及其产业发展影响因素分析——以浙江省为例[J]. [HJ2mm]科技通报,2013(11):218-223.

[2]张凤玲. 新农村建设中新型职业农民培育路径探究[J]. 继续教育研究,2016(12):33-35.

[3]肖小虹. 农业发展方式转变中新型职业化农民培育研究[M]. 北京:科学出版社,2016:118-119.

[4]许金鸾. 福建省新型职业农民培训意愿影响因素研究[D]. 福州:福建农林大学,2014:75-76.

[5]张水玲. 基于农民需求的新型职业农民精准教育培训研究[J]. 成人教育,2017,37(5):40-43.

[6]朱奇彪,米松华,黄莉莉,等. 新型职业农民培训的绩效评估与分析——基于浙江省农村中高级“两创”人才培训的调查[J]. 江苏农业科学,2014,42(2):407-411.

[7]刘益曦,胡 春,于振兴,等. 都市农业发展中新型职业农民培训的绩效评估与分析——基于规模示范合作社农户的实地调查[J]. 江苏农业科学,2017,45(6):332-337.