园林场地热环境评价方法与技术展望

2019-12-13梅丹英宋恬恬张敏霞鲍沁星高伟俊

梅丹英,宋恬恬,张敏霞,鲍沁星,高伟俊

(1.浙江农林大学 风景园林与建筑学院,浙江 杭州 311300;2.日本北九州市立大学国际环境工学部,日本 808-0135;3.不列颠哥伦比亚大学 景观合作实验室,加拿大 V6T 1Z4)

城镇化发展带来大规模建设,显著改变城市景观格局[1],进而导致城市热环境恶化[2],极大降低了城市居民生活环境的舒适程度。园林场地与居民日常生活、户外休闲娱乐息息相关,提升其热环境设计对提高居民生活幸福感,保障居民身体健康,促进人居环境可持续发展具有重要价值。2015 年7 月,住房城乡建设部印发《海绵城市建设绩效评价与考核办法(试行)》,其中将“热岛强度得到缓解”纳入定量考核,建成场地的热环境评价不仅是我国规划建设评估标准,更是人居环境科学研究的热点问题。在当前城市用地紧张,城市规划从增量发展转向存量发展的背景下,园林场地热环境评价研究将为改善城市局部热环境提供新思路。

园林场地热环境评价旨在通过评估园林场地要素对热环境的影响,探究小尺度范围内运用园林场地要素对热环境优化的应对措施。当下,轻小型无人机技术凭借其低成本、高时效、高精度等特性,在各大领域崭露头角,为快速有效地评价城市园林热环境,指导不同气候环境下的园林场地设计提供了新方法。本文系统梳理了国内外对园林场地热环境的研究内容,整理发现从场地使用者角度和环境本身出发的两种热环境评价路径,并探讨园林场地热环境评价的多种方法。在此基础上,引入轻小型无人机技术,分析其在热环境评价领域运用的优弊与应用前景,以期指导园林设计实践并对其热环境定量化研究提供新视角。

1 园林场地热环境构成要素

园林场地热环境研究关注使用者所处街道[3]、广场[4]、公园[5]、庭院[6]等场地的热环境评价,并探索各园林要素与微气候因子之间存在的复杂相互关系,强调通过水体类型,植物物种与结构,构筑物高度与方向,叠石空间特征的调整来改善空间热环境。例如刘滨谊等[7]对步行街中典型的园林空间进行实测及人体热舒适调查,分析了不同顶面遮蔽对小气候的影响。陈睿智等[8]从游客的角度探讨湿热地区不同的景观要素和空间组合下,微气候舒适度与休憩行为的关系。

1.1 水体

园林空间内水体往往具有降温增湿的微气候效应。薛思寒等[9]通过对余荫山房夏季水体周边热环境的研究,表明白天水体可以在一定程度上降低近地面空气温度。熊瑶等[10]通过对南京瞻园进行了微气候现场实测,表明水体在夏季具有降温、增湿、增加风速、收集雨水等作用。水体的微气候效应也受到其表现形式和规模的影响。杨凯等[11]对上海中心城区太平桥绿地人工湖进行了实地监测,研究结果表明喷泉景观设施可以强化水体的微气候效应。Syafii 等[12]利用室外比例模型评估了人工水池的不同规模布局对城市热环境的改善作用,证实较大的水体表面积具有更好的降温作用,且水体顺风处具有较低的气温。纪鹏等[13]对北京市7 条不同宽度的河流进行了气候观测,证明较大的河流宽度使其周围绿地的降温增湿效益明显,且这种温湿效益存在四季差异。

1.2 植被

植被对微气候的调节作用主要体现在遮挡太阳光线、挡风导风、增加湿度这三方面。不同植被群落类型[14]、冠层结构[15]、树种选择[16]等对环境微气候影响效益不同。张明娟等[17]调查和分析了南京市所选样地中存在的5种植物群落结构与场地微气候之间的相关关系,结果表明林地降温增湿效应显著地高于草地。李英汉等[18]在深圳市三个典型居住小区内进行样地微气候观测,研究表明植物冠层结构对其温湿效益具有显著影响,调节作用主要来自乔木树种。

1.3 山石

山石的使用和营造对于环境微气候具有不容小觑的作用。通过假山、山谷、石洞、隧道挡风导风,阻挡太阳照射以及石材的热惰性特征使空间内达到冬暖夏凉的效果。张冬冬等[19]研究指出清可轩巧妙利用天然半围合的岩壁构建而成,在炎热的夏季具有极佳的降温效果。鲍沁星等[20]通过对传统园林避暑营造历史的探索,挖掘古代利用山石避暑的文献记载,并结合古画所描绘的避暑图梳理出利用山石营造舒适微气候的景观模式。

1.4 构筑物与建筑物

建筑物与构筑物的空间布局和结构特性也影响着园林空间微气候。洪波和林波荣研究[21-22]利用室外热环境仿真平台SPOTE 发现建筑布局模式对室外风环境和行人热舒适度有显著影响,建筑的长立面与主导风向平行,可加速边缘水平涡流气流,在行人层面获得较好的热舒适和风环境。林琳等[23]对岭南乡村的村落、建筑组团、建筑单体进行了VIRVIL 模拟,模拟结果显示传统坡屋顶的隔热效果优于现代平屋顶,山墙形成的遮阳可以减少墙体辐射热从而降低室内能耗,并总结归纳了传统聚落梳式布局的营造智慧。

2 园林场地热环境评价方法

场地热环境评价是指导风景园林气候适应性设计的关键步骤。通过已建成园林场地的热环境评价和使用者的热舒适度分析,可让风景园林师掌握不同设计要素对园林空间热环境和人体热舒适度的影响机制,从而能够在城市不同环境中营建环境优美、气候适宜的园林空间。孟庆林等[24]将城市热环境的评价方法总结为观测法和模拟法,并探讨在不同研究尺度宜采用的评价方法;吴志丰等[25]以人体热感受为中心,总结热舒适度评价工作,提出热环境改善措施;庄晓林等[26]论述了风景园林小气候评价指标及其国内外研究现状,为我国风景园林小气候研究发展提出了建议与展望。本文将热环境评价方法概括为从场地使用者角度和从环境本身出发的两个方面。

2.1 从场地使用者的角度

从场地使用者的角度评价,即人体热舒适度,综合人、园林空间、气候条件三方面之间的关系(如图1),通过生物气象学、场地设计、园林微气候的相关原理,解答如何营造高质量的园林空间。

图1 园林场地热环境三要素Figure 1 Three elements of landscape thermal environment

以人体热舒适度作为热环境评价方法,国内外专家学者提出了多种评价指标,目前常用包括生理等效温度(physiological equivalent temperature,PET)、室外标准有效温度(outdoor standard effective temperature,OUT-SET*)、预测平均投票(predicted mean vote,PMV)和通用热气候指数(universal thermal climate,UTCI)[27]。PMV[28]代表同一环境中多数人的平均舒适程度,通过结合气温、风速、平均辐射温度和相对湿度四个物理变量以及服装绝缘、活动水平两种个人变量来预测一个数值指标,衡量对外界热环境的感受。但PMV 主要适用于室内或较稳定空间内的热环境,在室外园林空间内往往数据不够准确。OUT-SET*在SET*基础上考虑太阳辐射强度而得到,用于户外热环境舒适度评价,指将人体对外环境的热舒适感受等效为相应气象条件下的气温,要注意的是对于不同气候条件舒适温度值需要进行调整。UTCI 是国际通用的热气候指数[29],为达到相同舒适水平的标准室内环境所对应的气温,对于复杂天气和不同气候区的热环境评价更为准确[30]。PET[31]基于人体能量平衡模型,为某一环境下人体皮肤温度和体内温度达到与典型室内环境同等的热状态所对应的空气温度。目前最常用的室外热环境舒适度评价指数是PET,因为其适合评估不同气候类型区的热环境,单位为摄氏度(℃)更易于理解。

目前使用热舒适度进行场地热环境评价已经被国内外学者广泛采用,但采取的具体评价途径和指标选择不尽相同。热舒适度的计算依靠在相应的模型中输入场地的气候数据及环境数据,因此为了得到较为准确的场地热舒适度评价,现场实测数据的获取与应用是必不可少的。这种定量的实验方法具有较高的可信度,但由于模型并不适用于所有地区气候条件和场地环境,且不同地区人群存在差异的热适应性,往往需要研究人员通过大量热舒适度调查访问后对模型进行修正。可见,单一的研究方法都存在一定的适用性和局限性,通过结合定性与定量的研究方法,即结合场地气候实测、模型计算、调查访问等多种方法,可以获得更为可靠的研究结果。张德顺等[5]基于3 个公园使用者热舒适度问卷调查,并对每个公园进行小气候实测以量化人体热舒适度,揭示不同设计要素对环境舒适度的影响。Lin 等[32]对台湾一所大学校园进行了12 个现场实验,并使用RayMan 模型以PET 作为热舒适指标预测长期的环境热舒适度,以先前调查中获得的台湾居民的热舒适范围作为确定热环境是否舒适的标准,分析遮阳状况对室外活动空间热环境的影响,结果表明夏季较低的遮阳面积引起热不舒适,而冬季反之。

2.2 从环境本身角度

即从园林场地设计要素出发,以场地热环境相关的各项气象要素为评价指标(如图2),包括温度、湿度、风速、太阳辐射等。目前场地热环境气象指标获取的方式主要为场地气象实测、软件模拟和热红外成像技术。

图2 园林场地设计要素与微气候因子的关系Figure 2 Relationship between landscape elements and microclimate factors

场地气象实测指利用气象仪器对近地面的空气温度、风速、相对湿度、太阳辐射等热环境参数进行连续、系统的测量,然后利用对比分析和数理统计方法量化场地热环境的客观变化规律,是场地热环境定量评价最直接、传统的技术手段,主要分为定点观测和移动观测。虽然场地气象实测具有较强的灵活性和较高的精度,但是定点实测只能以“点”的形式获取气象数据,而园林场地内部环境异质性强,各园林要素都可能对热环境造成较大的影响,要想获得场地内各方位更详细的气象数据,则需要非常大的实验仪器投入量和耗费较多的人力。移动观测对仪器和人力的投入需求不高,为定点观测提供了有效补充,但该方法也存在一定局限性,一是移动观测获取的热环境数据具有非同时性,在分析时需要对数据进行校正,因校正精度的限制,流动观测的时间不宜太长,二是流动观测容易受到周围环境变化的影响。

软件模拟指以气象实测数据与建成环境数据为基础,应用数值模式对场地热环境及其形成条件进行定量研究。近年来流体动力学模型在小尺度场地热环境研究中发挥了重要作用,主要软件包括ENVI-met,PHOENICS,FLUENT 等。但该技术需要使用者有较高的专业素养,掌握流体力学原理和软件操作技巧。为保证获得场地热环境精细且长期的预测,模拟计算量大、耗时长。此外,由于其模块化设计无法再现真实环境,对于园林场地小尺度的精细化设计指导仍然不足。

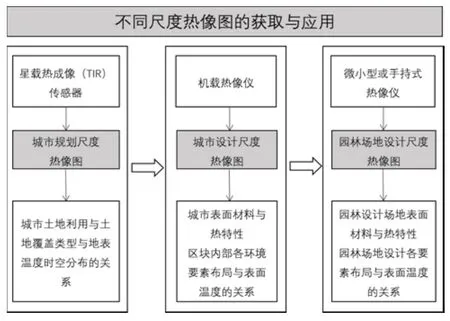

热红外成像技术指将传感器收集的地物热红外信号转换成可供视觉分辨的图像,并可进一步计算温度值来反映表面温度分布状况。目前城市研究领域最为直观和常用的是通过该技术获取的表面温度分布图来反映区域的热环境情况。随着传感器设备的发展,热像图主要有三种获取途径和应用范围(如图3)。园林场地设计尺度的热像图可以通过微小型或手持式热像仪获取,具有超高分辨率,通常为亚米级,可清楚识别园林场地内各要素及特征,对指导园林场地热环境设计具有较大的应用前景。该技术可用于探索园林设计场地表面材料与热特性,各要素布局与表面温度的关系,通过园林空间内的表面温度梯度分布反映空间内的冷热源分布。Lee 等[33]研究考察了韩国首尔的三条主要商业街道热环境,使用热成像相机分析城市街道上各种物理元素的热特性,并提出改善行人热舒适性的策略。

图3 三种尺度热像图的获取与应用Figure 3 Thermal imaging and their application

3 园林场地热环境评价技术展望

基于以上园林场地设计热环境特殊性与评价方法的论述,发现基于轻小型无人机遥感的平台特性、数据获取的多样性和优势,可以为快速直观有效地评价城市园林热环境研究提供新的方式和视角。

3.1 轻小型无人机平台

无人机系统主要由三部分组成:无人驾驶飞行器,地面控制站和由地面控制站负责指挥和控制无人机的数据传输系统。依据无人机的机身质量分为战术型(<150 kg)、小型(<30 kg)和轻小型(<5 kg)[34]。近年来随着科学技术的发展,无人机与传感器设备朝着小型化发展,在方便科研活动的同时又保证了较好的稳定性。适合轻小型无人机平台搭载的轻量级热红外成像仪产品为城市园林热环境研究提供了一种高效和低成本的解决途径,可以作为地面遥感、卫星遥感和航空遥感的补充。本文列出了目前科研领域常见的可供轻小型无人机搭载的热像仪产品(表1)及其技术参数。

表1 轻小型无人机载热像仪产品型号与参数Table 1 Types and parameter of thermal cameras for light UAV

3.2 数据获取与应用

无人机平台可以搭载不同的传感器与摄像设备[35],其获取的数据具有多样性。为拓展轻小型无人机在热环境评价的运用,依据轻小型无人机飞行范围和获取数据性质差异,将其运用空间分为林冠上层与林冠下层(图4)。

3.2.1 林冠上层 当无人机位于林冠上层时,由于飞行轨迹高,观察对象广、种类多,其获得数据主要是物质空间数据,例如绿地率、绿植高度、水域面积、亭台布置、地形、表面温度分布等园林场地各要素物理空间信息。通过无人机在场地上空拍摄的超高分辨率图像可以帮助研究者获得详细的土地覆盖信息。Feng 等[36]利用无人机技术来精确区分城市植被区域的土地覆盖,有助于提高不同植被类型的可分性,从而提高分类精度。通过对植被种类组成和热成像研究,揭示了某些树种降温效益的优势和局限性,在城市植被研究中具有很大的应用潜力。如Kazantsev 等[37]以乌克兰基辅市A.V.Fomin 植物园为研究区域,利用无人机对不同植物的树木面积、高度、体积和光敏潜力等进行评估,对比发现该区域缓解城市热岛效应最有潜力的树种(毡毛槭Acer velutinum,尖头木兰Magnolia acuminata,玉兰Magnolia denudata)。通过无人机摄影测量技术和激光雷达技术还可以实现场地三维建模和地形建模[38],获得园林空间内的竖向数据,可高效指导风景园林设计实践。通过林冠上层拍摄的热像图可以反映下垫面表面温度分布。

林冠上层无人机获得的园林场地的物质空间数据,能够直接评价场地热环境物理温度,同时对热环境实测的园林场地要素相关数据进行分析,能够为其研究者和设计师找出有效降温措施和模式,实现场地热环境优化。

3.2.2 林冠下层 当无人机位于林冠下层时,由于飞行轨迹低,观察对象以园林使用者为主,其获得数据目标应为使用者社会活动数据,如园林场地与休闲设施使用率,使用者空间分布特征,通道拥堵情况等社会活动信息。如Park[39]使用无人机收集的公园使用数据,根据公园属性和邻近条件来考虑公园使用情况,以提供邻域紧凑性和混合土地利用作用的理论依据。传统方法对行人活动的监测具有挑战性,但无人机能以可靠和有效的方式对行人行为和分布进行记录和绘图[40]。

通过无人机获得园林场地使用者的社会活动数据,不仅在一定程度反映出使用者对园林热环境的舒适程度和满意程度,佐证其物理温度;也能通过结合园林空间的物理空间数据,为探究园林场地造景提供现实参照,进一步提供热环境优化与评估方案。

3.3 优势与局限

轻小型无人机遥感具有高时效、高分辨率、云下低空飞行、高机动性等优势,对于研究气候适应性视角下的当代景观设计具有重要意义。从实际效益看,轻小型无人机热红外遥感提供数据的空间尺度与园林场地设计实践的空间尺度匹配度较高,可以实时获取空间内热环境变化特征,且精度较高可有效反映地表温度环境;通过对垂直表面的影响因素分析,能有效促进园林空间的三维热分析,为指导设计实践的城市园林热环境理论建构提高新视角。此外,利用无人机可以监测绿地内使用者的分布与行为活动,与绿地热环境研究相辅相成。而且以往的研究都是从某一特定空间类型特征出发,而无人机热像图使得空间热环境统一化呈现,将研究空间作无差别考虑。

无人机热红外遥感也存在一定的局限性。轻小型无人机平台的荷载和续航时间的限制是短板。无人机影像也存在数据量大,图像处理难度大,时间同步性不足等问题,对于数据的量化分析依旧存在巨大的挑战,此外还需要考虑在城市环境中无人机飞行的合法性规定。

4 结语

从古代传统园林的生态智慧到当代景观的气候适应性设计,越来越多的园林工作者开始关注如何基于人们日常生活和游憩行为营造局部气候适宜的园林空间。从各园林要素分析,水体、植被、山石、构筑物等具有对微气候的调节作用,其功效与设计手法已经被研究人员所掌握,并广泛运用于当前园林设计中。

就场地热环境评价而言,尽管国内外对热环境的研究广泛开展,但仍存在一些不足。许多研究采用同一种热舒适评价模型,而忽视了地区气候与人热感知的差别;园林场地设计的热环境评价体系尚未建立,研究多在于验证场地设计要素与微气候因子、人体热舒适度之间的相关关系;在场地热舒适性评价方面多采用数值模拟、场地实测和调查问卷,场地实测和调查问卷不仅耗时耗力,呈现点数据并不能完整表现空间内的热环境状况,数值模拟构建的场地模型则存在与实际场地环境相差较大的问题。

通过梳理场地热环境研究的评价指标和方法,探索出评价园林场地设计热环境新的技术方法,从轻小型无人机热像图可以反映园林空间内的真实表面温度分布,这种方法适用于不同类型的园林空间。轻小型无人机平台还可以获得使用者行为特征、园林设计要素的空间形态特征、场地三维模型等数据,对其进行的理论与应用研究有助于开展相关研究工作,指导当代园林场地设计。未来需要构建基于该技术的园林空间热环境评价体系,探索如何利用热像图来评价园林空间范围内的人体热舒适度的研究方法。