胡同微空间利用现状与居住优化策略

2019-12-12武欣蕊戴湘毅

武欣蕊 戴湘毅

摘 要:北京是一座历史悠久的文化古都,胡同是北京的文化符号之一。胡同微空间作为承载胡同居民日常生活的小尺度空间,对于激活老城生命力,提升居民生活品质具有重要意义,但目前其尚未得到充分重视。本研究对北京市东四三条至八条历史文化保护区内的微空间进行实地调研,分析了胡同微空间的类型、利用现状和问题,提出了释放、整治、重塑和激活微空间的优化策略。

关键词:胡同微空间利用 胡同空间优化 东四三条至八条 历史文化保护区

一、引言

北京是一座历史悠久的城市,胡同是北京最为重要的文化符号之一。胡同形成于元朝,是将北京传统建筑四合院相互连接的公共空间,胡同不仅连接四合院,承载居民的交通往来,更是居民日常休闲的公共场所。《北京城市总体规划(2016年-2035年)》指出“保护1000余条现存胡同及胡同名称。实施胡同微空间改善计划,提供更多可休憩、可交往、有文化内涵的公共空间,恢复具有老北京味的街巷胡同,发展街巷文化。”各个胡同纷纷开展针对四合院和主要街巷的腾退、恢复性修建等工作。然而,仍有许多更小尺度的如墙角、院落入口台阶等微型空间被忽视,它们空间形式多样、位置分散,但多因位置隐蔽和规模微小等原因而不受重视。

二、文献综述

微空间,即微型公共空间,它们呈斑块状分布于城市各处。微空间具有空间形式多样、尺度不固定的特点,同时“微”是一个相对性的概念,因而目前国内对其一直没有一个被人们普遍接受的定义。朱有玉[1]、董贺轩[2]、何小芬[3]。裘一恺[4]等人对于微空间的定义在尺度微小、与居民生活联系紧密的特点上达成共识,主要的分歧点在微空间的尺度界定上。侯晓蕾等人认为微空间是人们日常户外活动发生的重要场所[5]。本文将胡同微空间定义为分布于胡同街巷公共空间与私人住宅之间,服务于胡同及周围居民,承载胡同内日常生活的小微空间。

国内微空间主要以功能和空间尺度两方面对其进行分类,目前的研究主要集中在微空间改造、设计、更新等方面,现有研究所提出的微空间改造和优化策略可归纳为外部与内部两大方面。针对微空间的外部,董贺轩[2]、许广通[6]提出微空间的改造应强调与周围环境的适应,要建立内外关联的空间体系;针对微空间的内部,微空间应从居民、生态、社会交往、文化四个方面进行优化改造。李刚[7]认为改造时应注重功能的合理配置,遵循多功能集约的微空间改造原则。对于居民,朱有玉[1]认为要强化居民的参与意识,在尊重居民的生活方式与习惯的同时关注其日常需求。对于生态功能,萨娜[8]提出要在微空间中引入自然植物进行绿化,借助绿植活化空间。对于社会交往功能,彭岗洁[9]认为要增加休憩设施,激发居民逗留与交谈的机会,组织社会公共生活。对于文化功能,范丽娅[10]、侯晓蕾[11]指出微空间改造不仅要塑造城市个性,更应注重历史信息的传递。显然,国内外对于微空间的优化改造主要集中在功能的探讨,并未對微空间形态进行归纳,研究方法较为单一,缺乏对空间使用者的关注。基于此,本研究以北京胡同为研究对象,基于空间类型的划分,通过问卷调查、行为注记的方法考察居民空间利用现状,提出相应的居住优化策略。

三、案例概况和研究方法

(一)案例概况

东四地区的胡同是历史最悠久的片区之一,也是北京典型的居住区。东四三条至八条于1990年被定为历史文化保护区,位于东二环内,东临朝阳门北小街,西临东四北大街,重点保护区面积488万平方米,常住人口达到15万人。这一区域的四合院、胡同、街巷是在元代街巷格局上发展形成的,是明清北京城重要的传统街区,特点是,胡同东西走向,平直顺畅,南北有小巷相连,宅院规模较大,多为明清官僚宅邸和名人故居[12]。随着城市化的发展,胡同居民的居住环境面临着严峻的挑战,居民的居住质量整体偏低。

(二)研究方法

笔者于2018年12月多次前往东四三条至八条进行实地调查,对胡同微空间的典型类型和特点进行归纳。同时,基于行为注记法对居民在胡同微空间中的行为进行记录,主要是通过拍照、现场记录表等方式将居民在空间中进行定位,总结他们的人口学特征及活动形式。

2019年3月,研究团队在东四三条至八条历史文化保护区开展问卷调查,共收集问卷35份,其中有效问卷35份。调研结束后对相关数据进行归纳、分析与总结。

四、胡同微空间的类型

胡同是将四合院相互连接的公共空间,其两侧的住宅为私人所有,因而具有较高的私密性;道路中心地带公共性强,可以被居民和胡同外来人员所使用。私人住宅与道路中心地带之间,是私密性向公共性的过渡地带。胡同空间中既包括了公共空间,也包括了私密与公共的过渡地带,使得胡同内缺少私人空间与公共空间之间明确的界限,界线的模糊也就使得个别空间存在所有者与使用者的不对等,从而导致了胡同微空间使用的混乱。

本文所研究的胡同微空间是位于私人住宅与中心公共空间之间的公共空间。这类空间具有排他性,其私密性呈现出以居民家门口为中心向两侧递减的特点。

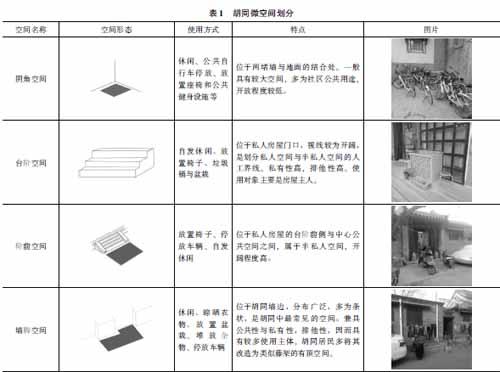

胡同的墙体凹凸复杂,因而使得其创造的空间富于变化,具有形态多样性的特征,并因其形态特征的不同使其具有了不同的功能,这些功能影响着居民的空间利用方式。基于胡同微空间形式将胡同微空间划分为阴角空间、台阶空间、阶前空间和墙脚空间(见表1)。

基于行为注记法对居民使用空间的行为进行记录,藉此分析居民对空间的偏好程度。其中,阶前空间是居民最为青睐的一类空间,选择率高达40%。这类空间具有较强的私有性,是住宅主人进行日常休闲活动的重要场所。墙脚空间是居民较为常用的一类胡同微空间,选择率为39%,空间体积较大,因而可满足居民多样的空间需求,如自发改造墙脚空间来晾晒衣服、停放车辆等。上述两类空间是居民优先占用的空间,利用方式以静态为主。台阶空间私有性高,选择率为18%。阴角空间由两面围合,因此开阔性较低,但能带给使用者较强的安全感,多用来堆放杂物,使用频次较低,仅为3%。胡同居民对于空间多样的需求决定了其特定的行为,从而影响着胡同微空间的利用现状。

五、胡同微空间的利用现状及问题

胡同微空间的高效利用不仅对胡同居民的居住环境有积极影响,更关乎胡同居民日常生活,决定着东四三条至八条居民的生活质量。以胡同微空间的利用为切入点,揭示胡同微空间利用问题,深入探析胡同居民居住现状。

(一)居民休闲活动的主要场所

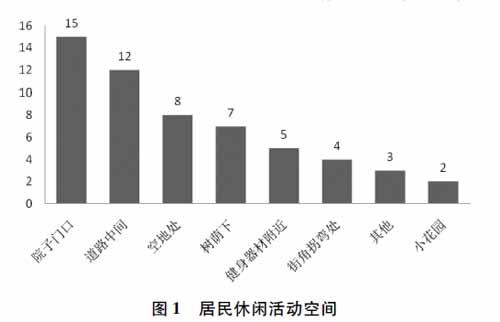

胡同微空间已经成为居民进行休闲活动的主要场所。一方面是因为解放前夕胡同中四合院居住性质发生变化,由原来独门独户的私宅变成多户居住的大杂院,原本可以在四合院内满足的休闲需求外溢,同时胡同中大量穿行的机动车也挤压了居民休闲空间;另一方面则是胡同内休闲公共设施建设严重滞后引发的。根据实地调研可知,东四三条至八条共有三处健身器材,三处公共座椅,健身器材紧邻胡同交通空间,常有机动车、电动车经过,增加了居民休闲的危险系数,过往的车辆使得胡同尘土飞扬,再加上其缺乏定期的维护与清理,受天气情况影响较大。较低的可达性与安全性使得居民很少到这些地方进行休闲。与其步行一段较远的距离锻炼身体,居民更愿意在院子门口、空地处、树荫下等微空间进行休闲活动(见图1)。

胡同微空间的尺度和形态特征决定了居民的休闲行为多是体力消耗较少、较为静态的被动式休闲活动。被动式休闲可定义为低程度消耗身体物质和精神能量,以身体感知和体验为主要方式的休闲[13],它是由居民自发进行的,不需要过多技能的,具有低耗性特点的休闲活动。根据调查问卷显示,居民最为主要的休闲行为是聊天、散步、下棋、打牌等。通过行为注记法进一步调研发现,可以将居民的休闲活动分为集体和个人两大类。集体休闲活动以聚集聊天、打牌、下棋为主,其中聚集聊天的比例高达43%;个人休闲活动则绝大部分以静坐、观望为主。

由于相关设施缺位,居民往往在微空间中摆放座椅以满足休闲需求。椅子大多数是家中闲置的老式家具或是居民就地取材搭建的,甚至在自家的台阶前放置一个坐垫都可成为休闲的座椅。座椅的位置大多位于自家院门的两侧,符合居民环境心理学的需求,兼顾开放性与私密性,背靠着墙体或者被空间实体包围,给居民很好的安全感。同时靠近墙体的位置与胡同中间的来往车辆有较远的距离,危险指数大大降低。胡同中的椅子大都面向于胡同内车流量、人流量较大的空间,使得居民能够有较好的视野观察周围情况及过往车辆,增加与周围居民沟通、交往的机会。在冬季的上午,椅子大多被移动到阳光可以照射到的地方,从而实现了在寒冷天气中休闲的保暖需求。

(二)存在明显的空间侵占现象

四合院狭小的空间和居民自身的领地意识使得空间掠夺现象在胡同内十分常见,因而居民渴望扩展个人空间。这一现象多出现在居民自家门口,通过将空间私人化来扩展院落内部空间,同时也可“宣示主权”,以防被他人利用。空间掠夺现象的具体形式可分为以下几类:①圈地为己。居民通过在墙脚空间扩建小房子,或是通過铁栅栏、篱笆等方式将空间围合起来,据为己有,这种方式具有极强的封闭性,外人无法进入,只可供居民自己使用。②设置边界。居民通过实体、盆栽等将自家墙脚空间与中心公共空间之间的空间据为己有,并在边界留有空隙,便于居民进出。这种方式多为胡同居民休闲使用,因而并不是将空间完全封闭,具有较好的开放性,围挡物高度很低,便于居民观察胡同内过往行人和车辆。③实物占位。居民通过僵尸自行车、摩托车和共享单车等占据阶前空间和墙脚空间。

在狭长的墙脚空间,居民将其改造为晾晒衣物的场所。晾绳两端系在防盗铁窗上,或是胡同内树木与墙上铁钉之间。衣服、被子、床单是最为常见的晾晒物品。偶尔还会有居民将腊肠、白菜、大葱拿出来晾晒。在实地调研中发现,同一处的地点每日晾晒的衣物有所不同,当有居民将晒干的衣物收起后,其他居民会迅速占领这个晾晒空间。这类空间使用方式在居民日常生活中占有重要的位置,使用率高,也间接反映了居民私人生活外溢的现状。晾晒床单、被子、鞋子和个人衣物本来是较为私人的行为,如今却蔓延到胡同中,并且成为胡同内常见的空间利用方式。

(三)较易成为胡同卫生死角

胡同微空间因其尺度微小、位置隐蔽的特点而缺乏定期合理的维护与管理,逐渐成为卫生死角。几盆饱经风雨的绿植、一个垃圾桶是东四三条至八条胡同居民家门口的标准配置。居民的垃圾桶大多放置在自家门前的两侧,与扫除工具放置在一起,便于环卫工人收集垃圾。垃圾桶的材质大多为铁质油漆桶,污迹明显,而那些未安置垃圾桶的居民则是将垃圾打包,投放在胡同中的垃圾投放点。一些居民的家门口还会堆放不常用的闲置物品。久而久之这些物品表面布满了灰尘,成为脏、乱、差的空间。

六、基于胡同微空间的居住优化策略

胡同微空间不该成为杂物垃圾的聚集地,也不该成为空间争夺的战场。胡同微空间的改造对于居住条件十分拥挤的居民来说可以极大提高其生活品质。东四三条至八条是以传统四合院为主的典型的居住型保护区,因而其空间改造应以城市传统生活形态的保护和延续为出发点[15]。本文提出微空间改造应遵循释放、整治、重塑、激活的步骤,强调以传统居住功能为主,定位于满足胡同内居民日常生活与交往需求。

(一)释放微空间,治理划公为私

四合院“大杂院式”的居住现状,使得胡同居民向外拓展空间的愿望愈发强烈,有限的胡同微空间面对众多力量的竞争和较量,也逐渐演变成了空间博弈的主战场,空间侵占随之产生。针对于胡同微空间存在的侵占问题,相关部门首先应进行全面、深入的实地调查,明确目前私人化微空间的数量、分布及权属状态;加强与相关居民的沟通交流,充分释放被私人化的空间。其次,应加强监督管理工作,定期对胡同内的私人化微空间进行治理,使得胡同微空间更好地服务于全体居民。

(二)整治微空间,清理卫生死角

针对胡同微空间绝大多数已经沦为卫生死角的现状,胡同环境整治刻不容缓。胡同环境的整治应遵循“自内而外”的原则。首先,应将四合院中违建进行清理,释放空间,才能使得居民生活外溢的现象逐渐减少。自2016年6月开始,东四各个胡同开展清洁日活动,街道的机关干部、社区工作者、党员等参与其中。2018年该活动升级为“周末卫生大扫除活动”,主要进行清除废旧自行车、大件废弃物、清理院落、拆除煤棚等活动。其次,在居民的内在居住环境得到有效改善之后,应将工作重心放在胡同微空间的清理。胡同内堆放的杂物、垃圾应得到有效的关注,使得微空间发挥更高效的作用。