基于GIS的崇义县农村居民点空间分布特征及其影响因素

2019-12-10丘丽清贺德春姜珊

丘丽清 贺德春 姜珊

摘 要:综合运用数理统计、GIS空间分析方法,对赣南低山高丘区崇义县农村居民点的空间分布特征及其在不同自然、社会因素影响下的分布变化情况进行了研究。结果表明:崇义县农村居民点斑块分布细碎,呈现出“北密南疏密度低”的特点,具有显著的聚类空间结构特征;崇义县农村居民点的分布面积随着海拔高度、坡度、离道路缓冲距离的增加而明显减少,随着离河库水系缓冲距离的增大,其减少幅度较小;崇义县部分农村居民点仍分布在较高海拔、坡度较大的山区,其发展建设受到客观条件的制约,宜优先考虑纳入整治优化或易地搬迁。

关键词:农村居民点;核密度;空间分析;整治优化;崇义县

中图分类号 K901.8文献标识码 A文章编号 1007-7731(2019)20-0001-05

Abstract:This paper studies the spatial distribution characteristics of rural settlements and their distribution changes under the influence of different natural and social factors in Chongyi county in the low-mountain and high-hill of southern Jiangxi province by means of mathematical statistics and GIS spatial analysis. The conclusion includes three aspects. Firstly,the patches of rural residential areas in Chongyi county are finely distributed,showing the feature of “dense north,sparse south and low distribution density”,which has significant spatial structure characteristics of clustering. Secondly,the area of rural residential areas decreases obviously with the increase of altitude,slope and buffer distance from roads,while the decrease range is smaller with the increase of buffer distance from river reservoir system. The last,some rural residential areas are still located in mountainous areas with higher elevations and higher slopes,and the development and construction are restricted by objective conditions,which should be given priority to the improvement or relocation in other places.

Key words:Rural residential areas;Kernel density;Spatial analysis;Remediation optimization;Chongyi Country

农村居民点是农村人口空间分布的载体[1],作为农村人口分布生产、生活的主要场所,其空间分布格局受到了自然地理条件、经济发展水平、社会制度政策等一系列因素的影响[2]。近年来,国内外学者面向国家战略布局和发展需求,围绕农村发展格局、乡村振兴和新农村建设等方向,对农村居民点的地理空间分布特征、格局演变分析、布局优化调整、用地整理适宜性等领域都开展了广泛而深入的研究[3-10]。本文以赣南低山高丘地形为主的崇义县为研究区,结合数理统计和GIS空间分析方法,研究县域内农村居民点的空间分布特征及其在不同自然、社会因素条件下的分布变化情况,拟筛选自然条件相对薄弱的农村居民点,以期为崇义县实施乡村建设规划提供一定的参考依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况 崇义县位于江西省西南边陲、赣州市西部,地处N25°24′~25°55′,E113°55′~114°38′之间。全县总面积2206.27km2,下辖16个建制乡镇(6镇10乡)共8个居委会、124个村委会、1480个自然村。2017年,县域总人口21.6万人,地区生产总值80.92亿元。崇义县地处中低纬度,属中亚热带季风湿润区,年降水量1615.2mm。境内山脉纵横交错,群峰起伏连绵,地势由西南向东北方向倾斜。按地貌特征,崇义县大致可分为中山、低山、高丘、河谷阶地四种类型,山地(海拔500m以上)占土地总面积47.67%,高丘(海拔300~500m)占45.06%,低丘及河谷阶地(海拔300m以下)占7.27%。全县1000m以上的山峰有232座,其中西北部思顺乡的齐云山海拔2061.3m,为境内最高点。县域内江河属长江流域赣江水系,累计有大小河流83条,总长度980.9km。

1.2 资料获取和预处理 本研究采用资料来源于县生态环境局、县自然资源局、县城乡规划建设局等,包括2016—2020年土地利用规划调整数据库、崇义县水功能区划图、崇义县总体规划、9m×9m数字高程影像图等。利用上述原始资料,借助ArcGis10.1軟件,提取农村居民点斑块矢量数据,矢量化得到县域水系、道路(高速公路、国道、省道和乡道)矢量数据,使用表面分析功能提取县域坡度、坡向等地形数据。

1.3 研究方法

1.3.1 平均最近邻分析[11] 平均最近邻指数(Average Nearest Neighbor Ratio,简称ANN)反映的是居民点最近邻点距离的均值与随机模式中距离均值的偏离程度。如果该平均距离小于假设随机分布中的平均距离,则将所分析的要素分布视为聚类要素;反之,则将要素视为分散要素。以此来判断农村居民点分布特征,计算公式如下:

式中:Do為实测要素与其最近邻要素质心距离的平均值;DE为要素随机分布平均距离;n为农村居民点样本数;di为要素i与其最近邻要素的距离;n为区域要素数量;A为所有要素面积。如果 ANN>1,则为随机分布;如果ANN<1,则为集聚分布。

1.3.2 核密度估计[11] 核密度(Kernel Density)估计是在概率论中基于研究对象分布特征,用来估计未知的密度函数,能够使研究对象的分布概率表现得更直观,核密度值的高低表示着研究对象在空间上集聚程度的大小。本研究通过核密度分析对崇义县农村居民点的空间分布特征进行可视化。计算公式如下:

式中:Fn(x)为农村居民点的核密度估计值;h为搜索半径;k为核密度函数;n为农村居民点的样本数量;(x-xi)为2个农村居民点之间的估计距离。

2 结果与分析

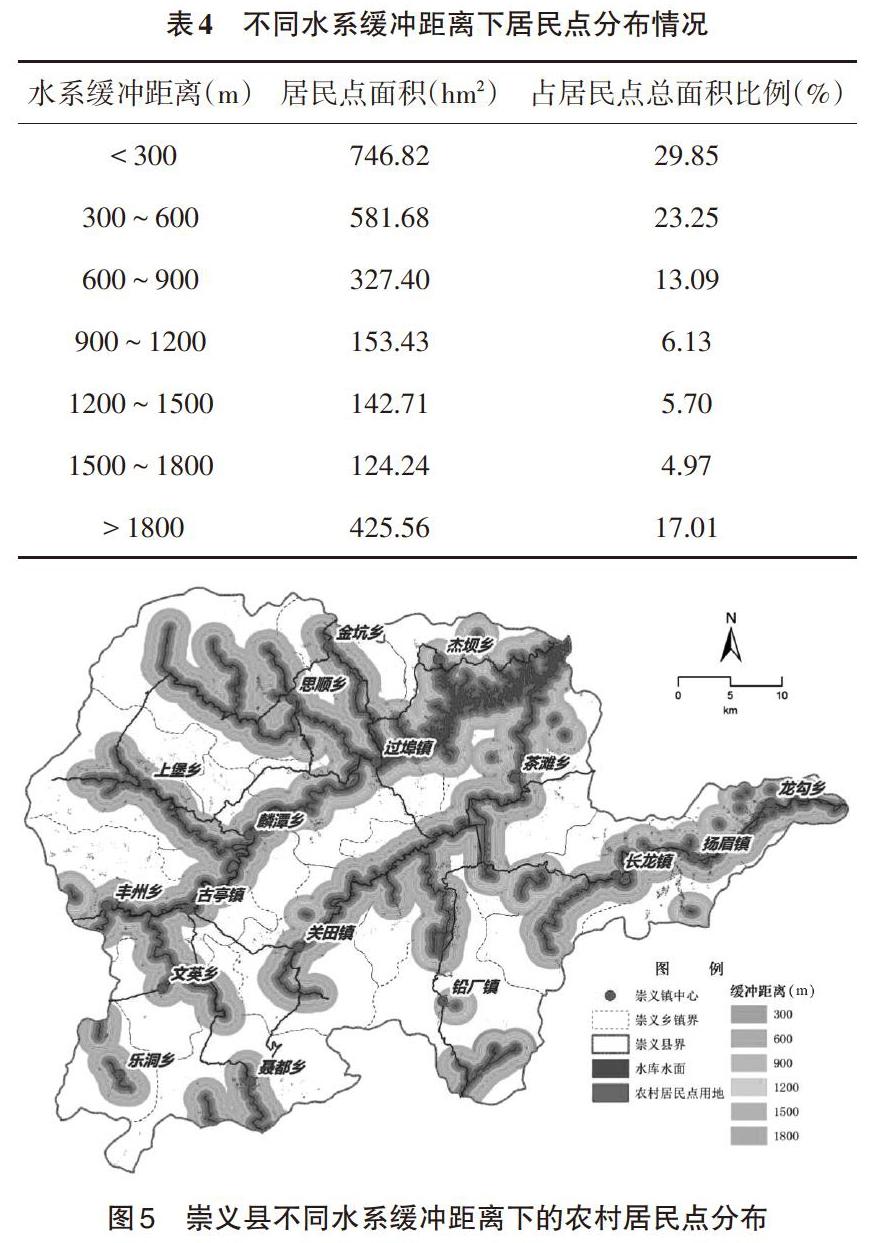

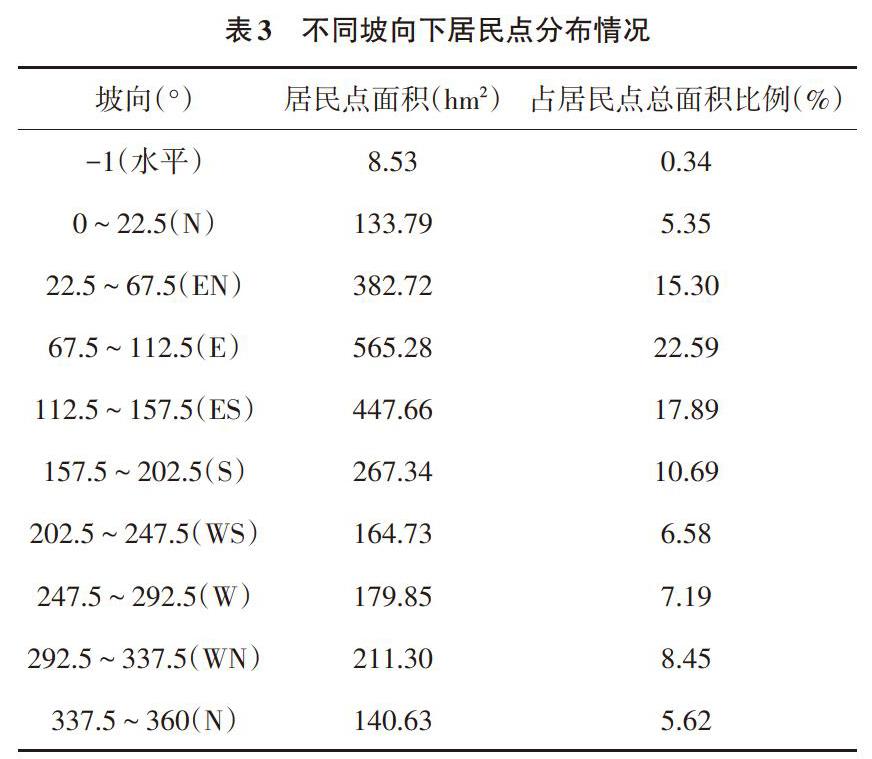

2.1 空间分布特征分析 崇义县农村居民点斑块数量共计5672个,总面积2501.84hm2,用地密度1.13%,平均斑块面积0.44hm2,最大斑块面积45.15hm2,小于平均面积的斑块共计4513个,占79.57%。本研究利用ArcGis10.1,采用自然断点分类法(Natural Breaks(Jenks))对崇义县农村居民点的面积(S)规模进行划分:S≤2.0hm2的农村居民点斑块共计5440个,总面积1464.91hm2;2.0 通过ArcGis10.1的空间数据分析模式工具集,对崇义县的农村居民点进行平均最近邻分析,结果显示,ANN=0.40,小于1,表现为聚类模式;Z=-85.73,小于-2.58,且P=0.00,小于0.01,可以拒绝零假设,呈显著性水平。综上可知,崇义县农村居民点在空间分布上呈现显著的聚类空间结构特征。 借助ArcGis10.1对崇义县农村居民点进行核密度分析,可以直观显示农村居民点的空间聚集程度和扩展情况,详见图1。从图1可以看出,崇义县农村居民点核密度值普遍处于低值区即0~0.536个/km2,其中南部的文英乡、乐洞乡全乡核密度值低于0.536个/km2;核密度最大值是2.146个/km2,仅出现在西部的上堡乡和东南部的铅厂镇。整体来看,崇义县农村居民点斑块分布总体呈现“北密南疏密度低”的特点。 2.2 影响因素分析 本研究利用ArcGis10.1的空间分析工具,结合已掌握资料和崇义县自身特征,选取海拔高度、坡度、坡向、水系、道路5种自然社会因素,分析其对农村居民点空间分布特征的影响。 2.2.1 海拔高度 本研究采用自然断点分类法[Natural Breaks(Jenks)]将崇义县海拔高度分为139~352.08m、352.08~521.08m、521.08~704.77m、704.77~917.85m、917.85~1189.71m、1189.71~2020.00m等6个级别,通过重分类工具、栅格转矢量工具得到崇义县海拔高度分级矢量图层,与居民点斑块矢量数据进行叠加分析(见图2),得到统计结果(见表1)。由表1可知,海拔较低的丘陵区(≤521.08m)农村居民点分布面积为2300.84hm2,占比为91.97%,其中低丘(≤352.08m)分布占71.37%,主要位于上犹江、扬眉江、小江、聂都河、义安河等主要河流的中下游或和其他支流交汇的河谷地带;海拔较高的山地区(>521.08m)农村居民点分布面积为201hm2,占比为8.03%,主要分布在乐洞乡和上堡乡、思顺乡、丰州乡的西部山区,其中海拔高度大于704.77m的区域分布有3.24%的农村居民点。总体来看,崇义县农村居民点的分布情况受海拔高度变化的影响明显,随着海拔高度的增加,农村居民点分布面积显著减小。 2.2.2 坡度 本研究使用表面分析功能提取县域坡度地形数据,将崇义县坡度分为平地0°≤i<6°、缓坡地6°≤i<15°、斜坡地15°≤i<25°、陡坡地25°≤i<35°、急坡地35°≤i<65°等5个级别。通过重分类工具、栅格转矢量工具得到崇义县坡度分级矢量图层,与居民点斑块矢量数据进行叠加分析(见图3),得到统计结果(见表2)。由表2可知,崇义县农村居民点主要分布于平地和缓坡地,两者分布比例相当,面积之和占总面积的76.63%,但由于坡度较小的河谷阶地分布少,有20.79%的农村居民点分布在坡度为15°≤i<25°的斜坡地,占比较高,而坡度大于25°的陡坡地、急坡地区域,仍分布了2.59%的农村居民点。 2.2.3 坡向 本研究使用表面分析功能提取县域坡向地形数据,包括9个坡向级别:水平向、北向、东北向、东向、东南向、南向、西南向、西向、西北向。通过重分类工具、栅格转矢量工具得到崇义县坡向分级矢量图层,与居民点斑块矢量数据进行叠加分析(见图4),得到统计结果(见表3)。由表3可知,崇义县农村居民点在东北向、东向、东南向、南向的分布居多,面积之和占总面积的66.47%,主要是由于县域山脊线多为南北走向,东北向、东向、东南向、南向均为向阳坡,而生活在南方山区的村民通常喜阳坡而居;此外,农村居民点北向、西向、西北向、西南向等背阴坡亦有分布,占农村居民点总面积的33.19%。由此可知,分布特征在一定程度上受到了河流流向的影响,崇义县主要干流流向以西南向东北为主,其支流则自东南、南向汇入或从西北向汇入,地处在低海拔区域的农村居民点主要分布于河流两岸,因此在各个坡向均有所分布。

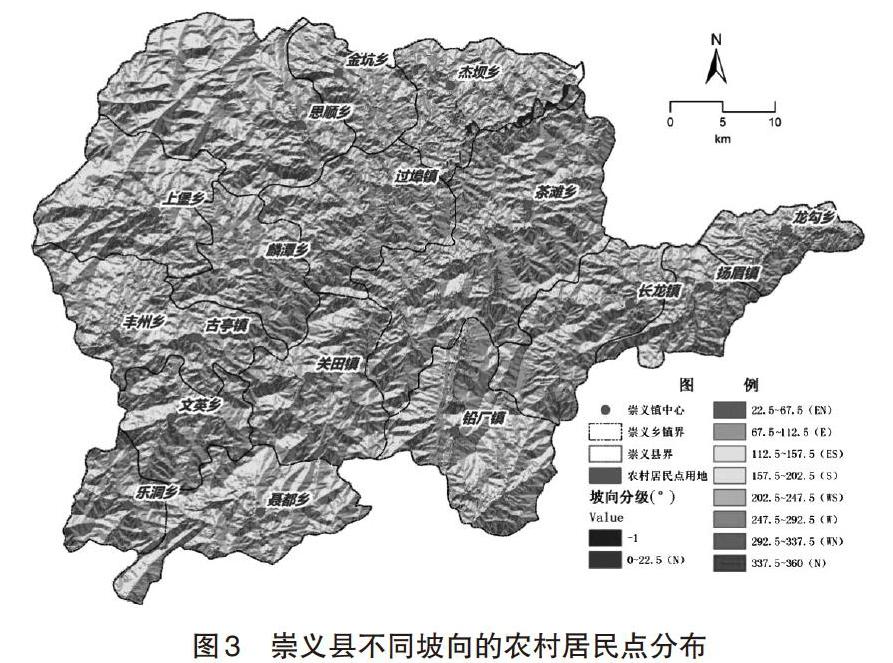

2.2.4 河库水系对农村居民点分布影响分析 本研究以县域主要河库按300m为间距做缓冲区分析,共分为<300m、300~600m、600~900m、900~1200m、1200~1500m、1500~1800m、>1800m7个级别,将各级别缓冲图层与居民点斑块矢量数据进行叠加分析(见图5),得到统计结果(见表4)。由表4可知,900m缓冲距离范围内的农村居民点面积占66.19%,1800m缓冲距离范围外的农村居民点面积占17.01%,且随着缓冲距离的增大,居民点分布面积的变化幅度较小。现场调研了解到当地的山泉水来源丰富,村民倾向于选择临河而居,这主要是由于河流两岸地势较平缓,交通便利。

2.2.5 道路 道路是影响农村居民点分布格局的重要因子[12],本研究以县域高速公路、国道、省道和乡道等主要道路按500m为间距做缓冲区分析,共分为<500m、500~1500m、1500~2500m、2500~3500m、3500~4500m、>4500m等6个级别,将各级别缓冲图层与居民点斑块矢量数据进行叠加分析(见图6),得到统计结果(见表5)。由表5可知,崇义县属于山地丘陵区,公路是主要的交通方式,居民点多分布于距公路较近的区域,2500m以内居民点面积占84.19%,其中500m内占45.60%,2500m以外的居民点分布面积随着离道路距离的增大变化不明显。

3 结论与讨论

本研究利用GIS的空间分析功能,结合数理统计方法,对以低山高丘地形为主的崇义县农村居民点空间分布特征及其影响因素进行了分析,从中筛选发展建设受自然条件约束较大的农村居民点。研究结论如下:

(1)崇义县农村居民点用地密度低,且以细碎斑块分布为主;核密度最大值为2.146个/km2,呈现“北密南疏密度低”的特点;使用平均最近邻指数法分析结果显示,ANN=0.40,Z=-85.73且P=0.00,崇义县农村居民点呈现显著的聚类空间结构特征。

(2)崇义县农村居民点分布面积受地形因素影响变化最为明显,当海拔高度高于521.08m、坡度大于25°时,农村居民点分布面积占比分别显著减少至8.03%、2.59%,东北向、东向、东南向、南向等向阳坡向的分布面积占总面积的2/3。其次是道路,随着缓冲距离以500m递增,相应的农村居民点分布面积比例逐渐减小且变化较为明显。相对而言,离河库水系距离的远近对崇义县农村居民点分布面积变化情况的影响最小。

(3)通过GIS叠加分析发现,崇义县分布于较高海拔地区(>704.77m)或坡度较大地区(>25°)的农村居民点有137.10hm2,占总居民点面积的5.48%。其中,既分布在较高海拔地区且位于坡度较大地区的农村居民点有8.81hm2,主要位于思顺乡西南部、上堡乡西部和东北部、丰州乡西北部、乐洞乡中部的山区。上述区域地势高陡,道路、医疗等公共基础服务设施建设成本高,且发生自然地质灾害的可能性较大,宜优先考虑实施整治优化或易地搬迁。具体实施计划,建议结合衡量农村居民点发展潜力的交通区位、人口规模、产业特色、耕地资源等关键指标进行进一步的论证。

参考文献

[1]冯应斌,杨庆媛.农村居民点空间格局演变及效应研究评述[J].人文地理,2015,5:7-11.

[2]张天柱,张凤荣,谢臻,等.精准扶贫背景下云南少数民族山区农村居民点空间格局演变[J].农业工程学报,2019,35(9):246-254.

[3]曹竞文,李淑杰,齐鲁,等.基于泰森多边形的汪清县农村居民点空间分布特征及其影响因素[J].世界地质,2019,38(1):268-276.

[4]张雪松,邓振,张晗,等.多尺度下农村居民点空间分布特征及其影响因素研究[J].中国农业资源与区划.2019.40(6):8-17.

[5]田鹏,李加林,史小丽,等.农村居民点时空变化特征及影响因素分析——以宁波市象山县为例[J].山地学报.2019.37(2):271-283.

[6]曹浩成,谭雪兰,段建南,等.长株潭农村居民点时空格局的演变研究[J].中国农学通报,2012,28(23):181-185.

[7]邵新娟.基于生态安全格局的农村居民点布局优化研究[J].湖北农业科学,2018,57(17):99-105.

[8]许婷,饶磊,赵小敏,等.贵溪市农村居民点布局适宜性评价与优化研究[J].江西农业学报,2017,29(4):123-129.

[9]李岩,李刚.基于多因素定量分析的农村居民点用地整理可行性研究[J].地域研究与开发,2017,36(4):130-135.

[10]刘玉,刘彦随,郭丽英.环渤海地区农村居民点用地整理分区及其整治策略[J].农业工程学报,2011,27(6):306-312.

[11]何炬,張雪松,邓振,等.低山丘陵地区农村居民点空间分布特征及影响因素——以湖北省随县为例[J].江苏农业科学,2019,47(14):310-315.

[12]闫庆武,谭学玲.基于半干旱农牧交错区农村居民点分布特征研究——以内蒙古伊金霍洛旗为例[J].干旱区资源与环境,2017,31(5):107-112.

(责编:张宏民)