吉林省花生玉米间作高效种植模式研究

2019-12-09陈小姝王绍伦刘海龙吕永超高华援杨富军李春雨孙晓苹宁洽沈海波张志民王礼斌

陈小姝 王绍伦 刘海龙 吕永超 高华援 杨富军 李春雨 孙晓苹 宁洽 沈海波 张志民 王礼斌

摘要:為实现吉林省花生种植模式的多元化,对花生玉米间作最优模式进行筛选研究。本研究在2012—2014年相关探索试验的基础上,于2015—2016年连续两年,通过设置6种种植模式——花生单作(SP)、玉米单作(SM)和花生玉米间作行比4∶4(P4M4)、5∶5(P5M5)、6∶6(P6M6)、4∶6(P4M6),研究不同间作模式对花生、玉米产量及其土地当量比的影响。结果表明:随着行比的增加,花生和玉米的主茎高(株高)逐渐变高,且边行效果极显著,不同行比模式下,花生和玉米边1行的株高都低于边2行和边3行;花生的主茎高、侧枝长、分枝数都大于花生单作。2015年4种间作模式的LER在0.93~1.13之间,ATER在0.88~1.05之间,LUE在0.97~1.12之间;2016年4种间作模式的LER在1.06~1.27之间,ATER在0.96~1.14之间,LUE在1.01~1.20之间。3种间作模式(P4M4、P5M5和P6M6)的土地当量比(LER)大于 说明等条带间作具有优势。P5M5和P6M6的产量和土地当量比最高,且P6M6的ATER和LUE值最高,说明6∶6模式可以提高农田的时间效率,且综合效益最高。结合吉林省花生垄作种植习惯和生产条件,认为:6∶6(P6M6)模式适合机械化、规模化操作,是花生玉米间作高效种植模式。

关键词:花生;玉米;间作;种植模式;LER

中图分类号:S565.2+S513文献标识号:A文章编号:1001-4942(2019)09-0162-05

Research on High Efficient Patterns of Peanut Intercropped with Maize in Jilin Province

Chen XiaoshuWang ShaolunLiu HailongLü YongchaoGao HuayuanYang Fujun

Li ChunyuSun XiaopingNing QiaShen HaiboZhang ZhiminWang Libin2

(1. Peanut Research Institute, Jilin Academy of Agricultural Sciences, Gongzhuling 136100, China;

2. Mishazi Town Agricultural Technology Extension Station of Dehui City, Dehui 130302, China)

Abstract The optimal intercropping patterns of peanut and maize were screened to realize the diversification of peanut planting patterns in Jilin Province.Based on the relevant exploration experiments from 2012 to 2014, the effects of different intercropping patterns on yield and LER were studied from 2015 to 2016 by setting 6 cropping patterns: peanut monoculture (SP), maize monoculture (SM), intercropping of peanut with maize at the row ratio of 4∶4 (P4M4), 5∶5 (P5M5), 6∶6 (P6M6) and 4∶6 (P4M6). The results showed the main stem height of peanut and maize gradually increased and the edge effect was very significant with the increase of row ratio. The main stem height of peanut and maize of the first border row were lower than that of the second and third rows. The main stem height, lateral branch length and branch number were all higher than those of peanut monoculture (SP). The LER of four intercropping patterns ranged from 0.93 to 1.13, ATER ranged from 0.88 to 1.05 and LUE ranged from 0.97 to 1.12 in 2015, and LER ranged from 1.06 to 1.27, ATER ranged from 0.96 to 1.14 and LUE ranged from 1.01 to 1.20 in 2016. The LER of three intercropping patterns (P4M4, P5M5 and P6M6) were higher than which indicated that the same row ratio of intercropping had advantages. The yield and LER of P5M5 and P6M6 were the highest, and ATER and LUE value of P6M6 were the highest. The results showed that P6M6 pattern could improve the time efficiency of farmland and achieve the highest comprehensive benefits. Combined with the ridge cultivation habits and production conditions of peanut in Jilin Province, it was considered that the pattern of P6M6 was suitable for mechanized and large-scale operations, and was an efficient intercropping mode for peanut and maize.

Keywords Peanut;Maize;Intercropping;Planting pattern;LER

间作指在同一田地上于同一生长期内,分行或分带相间种植两种或两种以上作物的种植方式[1]。间作因有充分利用资源和大幅度增加作物单产的特点,在我国乃至世界范围内的农业生产中占有愈来愈重要的地位[2]。玉米花生间作是一种典型的禾本科与豆科间作模式,可充分发挥须根系与直根系、高秆与矮秆、需氮多与需磷钾多的互补效应,具有高产高效、共生固氮、资源利用率高、改良土壤环境、增强群体抗逆性等优点,能充分利用空间和不同层次的光能[3,4]。20世纪60年代以来间作面积迅速扩大,有高、矮秆作物间作和不同作物种类间作,其中以玉米与豆类作物间作最为普遍,广泛分布于东北、华北、西北和西南各地。此外还有玉米与花生、小麦与蚕豆、甘蔗与花生(大豆)、高粱与粟等间作方式[5]。就世界范围而言,间作在非洲和亚洲国家分布最广,其次在南北美洲和欧洲一些国家也有分布。在尼日利亚约有99%的豉豆、95%的花生、80%的棉花和76%的玉米采用间作形式;在乌干达,84%的玉米、81%的豆类和56%的花生也采用间作措施[6]。

目前,吉林省花生种植面积达26.7×104 hm2,以区域性大面积单作为主,常年连作障碍明显,年际间增产不显著。大多农户为了获得高产使用大量的化肥和农药,导致肥料利用率低、土壤板结、农药残留过多、病害虫产生抗药性等问题[7]。同时,由于长期大面积单一种植同种作物,导致农田生物多样性降低,病虫害增加[8]。

本试验针对吉林省花生产区生态条件和种植制度实际,以花生为主栽作物、以机械为载体对花生玉米间作高效种植模式进行研究,探索其最佳间作模式,建立节本增效、稳产提效、减肥减药的新栽培技术体系,为稳粮增油、提质增效找出一条新技术途径。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2015—2016年在吉林省公主岭市吉林省农业科学院试验田(N 43°31′,E 124°49′)进行。供试花生品种为吉花19,由吉林省农业科学院花生研究所提供;供试玉米品种为吉单558,由吉林省农业科学院玉米研究所提供。

试验田土壤为黑钙土。播种前0~20 cm土壤基础理化性状为有机质含量27.95 g/kg、全氮1.47 g/kg、速效磷16.44 mg/kg、速效钾187.50 mg/kg、有效铁47.65 mg/kg,pH值6.8。

1.2 试验设计与田间管理

试验共设6种种植模式,分别为花生单作(SP)、玉米单作(SM)和花生玉米间作行比4∶4(P4M4)、5∶5(P5M5)、6∶6(P6M6)、4∶6(P4M6)。随机区组排列,重复3次。行长20 m,垄宽0.62 m。玉米单作每公顷种植密度75 000株、间作种植密度112 500株,每穴1粒;花生每公顷种植密度均为135 000穴,每穴两粒(表1)。

2015年玉米播种期为4月28日,花生播种期为5月17日,玉米收获期为10月6日,花生收获期为9月25日。2016年花生玉米茬口互换,玉米播种期为4月27日,花生播种期为5月15日,玉米收獲期为10月5日,花生收获期为9月22日。玉米施肥量为N 194 kg/hm2、P2O5 104 kg/hm2、K2O 100 kg/hm2。其中磷钾肥与底肥一次性施入;氮肥分两次施入,三分之一作底肥,三分之二为追肥。花生施肥量为N 112.5 kg/hm2、P2O5112.5 kg/hm2、K2O 112.5 kg/hm2,氮磷钾肥作底肥一次施入。其它田间管理按高产田进行。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量及产量性状 各处理作物产量及其相关性状具体测定方法如下。

玉米:收获期取样,单作每小区取3行5 m样段,间作取一个带宽5 m样段,测定株高、穗位高、穗粒数,风干脱粒后测籽粒产量。

花生:收获期取样,单作每小区取3行2 m样段,间作取一个带宽2 m样段,测定主茎高、侧枝长、分枝数、饱果数、百果重、百仁重和出仁率。

分别统计不同间作模式各边行产量,计算单作花生、单作玉米、间作玉米和间作花生的产量。间作玉米和间作花生的产量是基于总间作带占地面积的产量,玉米、花生净面积产量则为基于实际占地面积的产量。

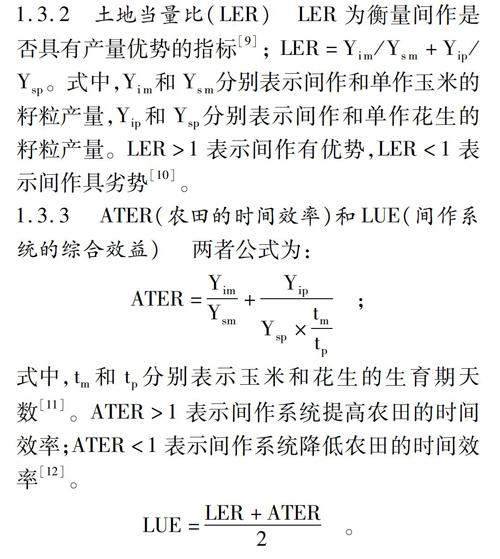

1.3.2 土地当量比(LER) LER为衡量间作是否具有产量优势的指标[9]; LER=Yim/Ysm+Yip/Ysp。式中,Yim和Ysm分别表示间作和单作玉米的籽粒产量,Yip和Ysp分别表示间作和单作花生的籽粒产量。LER>1表示间作有优势,LER<1表示间作具劣势[10]。

1.3.3ATER(农田的时间效率)和LUE(间作系统的综合效益)两者公式为:

式中,tm和tp分别表示玉米和花生的生育期天数[11]。ATER>1表示间作系统提高农田的时间效率;ATER<1表示间作系统降低农田的时间效率[12]。

LUE>1表示间作系统的综合效益高于单作;LUE<1表示间作系统的综合效益低于单作[13]。

1.3.4 联合单作产量与间作混合产量[8] 联合单作产量(A):指两种作物按其在间作中的占地比例将其单作产量折算后的产量之和;间作混合产量(B):指两种作物在间作中实际收获的产量。如果间作混合产量≤联合单作产量,表示无间作优势;间作混合产量>联合单作产量,表示存在间作优势。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2007进行数据分析与作图,采用DPS软件对数据进行统计和差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同间作模式对花生和玉米植株性状的影响

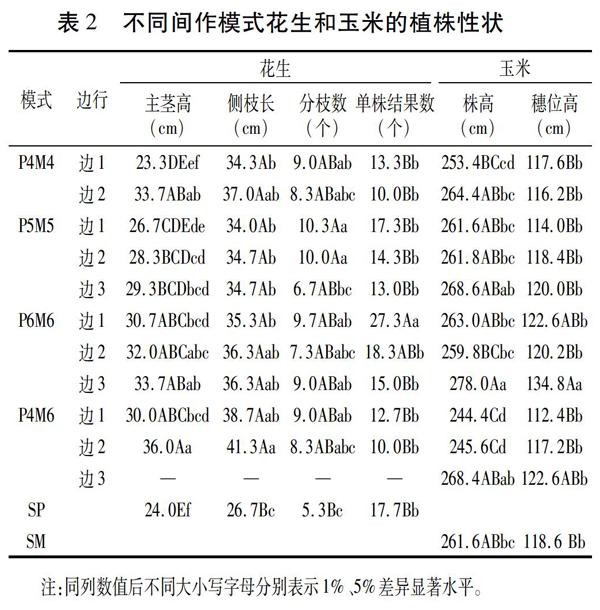

不同间作模式下,设定临近玉米(花生)的花生(玉米)第1行为边 临近玉米(花生)的花生(玉米)第2行为边2,临近玉米(花生)的花生(玉米)第3行为边3。从表2可以看出,随着行比的增加,花生和玉米的主茎高(株高)逐渐变高,且边行效果极显著。不同行比模式下,花生和玉米边1的株高都低于边2和边3;不同间作模式下,花生的主茎高、侧枝长、分枝数都大于花生单作。

2.2 不同间作模式对花生和玉米产量的影响

从表3可以看出,3种间作模式(P4M4、P5M5和P6M6)的土地当量比(LER)均大于 P4M6的LER在2015年时小于 说明非等条带间作不具优势。2015年土地当量比P5M5>P6M6>P4M4>P4M6,2016年土地当量比P6M6>P5M5>P4M4>P4M6,综合两年产量数据来看,P5M5和P6M6的产量和当量比较高,说明花生玉米等条带间作具有产量优势。

对不同模式下的联合单作产量与间作混合产量进行计算,结果(图1和图2)看出,花生玉米间作共生期内,4种间作模式的联合单作产量均小于间作混合产量,说明4种间作模式均存在间作优势。2015年试验,其间作优势表现为P5M5﹥P6M6﹥P4M4﹥P4M6;2016年试验,其间作优势表现为P6M6﹥P5M5﹥P4M4﹥P4M6。

2.3 不同间作模式对LER、ATER和LUE的影响

2015年4种间作模式的LER在0.93~1.13之间,ATER在0.88~1.05之间,LUE在0.97~1.12之间(图3);2016年4种间作模式的LER在1.06~1.27之间,ATER在0.96~1.14之间,LUE在1.01~1.20之间(图4)。2015年P5M5模式的LER、ATER和LUE最高,2016年P6M6模式的LER、ATER和LUE均最高。

3 讨论与结论

大量研究证明,合理的间套作可以获得高产。高位作物边行,由于所处高位的优势,通风条件好、根系竞争能力强、吸收范围大,生育状况和产量优于内行,表现为边行优势;同时,矮位作物的边行由于受到高位作物的不利影响,则表现为边行劣势。相关研究表明,与其它作物混作的小麦其边际效应可以达到3行,且表现为边1﹥边2﹥边3;而从玉米的试验中发现,混作的边行玉米可以增产1.8%~5.6%,而边2增产不显著[14,15]。辣椒与玉米间作也表现出相同结果,高位作物玉米对低位作物辣椒产生影响,使间作辣椒第1行的生物量和产量比单作降低7.54%和4.57%,而第3行和第5行辣椒的生物量和产量均比单作增加[16,17]。本研究连续两年对花生玉米不同的间作模式进行筛选分析,可以看出,随着间作行比的增加,花生的边际效应显著,其边行越靠近玉米主茎高越矮,说明高秆作物对矮秆作物的遮阴效应显著,在间作种植时花生应选择耐阴品种。

花生间作玉米较单作可以有效提高土地利用率,提高作物产量。LER>1表明间作有优势,提高土地的利用率,ATER>1表明间作提高农田时间效率,LUE>1表明间作可以提高作物的综合效益。通过对联合单作产量与间作混合产量的比较,在花生玉米共生期内,P4M4、P5M5、P6M6间作模式表现出的间作优势与LER表现趋势相符,均表现出明显的间作增效作用。而P4M6模式,两年试验表现出不同的规律,LER从0.93增至1.06,说明通过间作可打破单一作物种植形成的连作障碍,有效提高作物产量。2015年P5M5模式的LER、ATER和LUE最高,P6M6排在第二位,2016年P6M6模式的LER、ATER和LUE均最高。结合吉林省垄作种植习惯,认为:花生玉米6∶6种植模式适合机械化、规模化操作,为高效种植模式。

参 考 文 献:

[1]李存东. 农学概论[M]. 北京:科学出版社,2007.

[2] 唐朝辉,张佳蕾,郭峰,等. 小麦-玉米//花生带状轮作理论与技术[J]. 山东农业科学,2018,50(6):111-115.

[3] 焦念元,宁堂原,赵春,等. 施氮量和玉米-花生间作模式对氮磷吸收与利用的影响[J].作物学报,2008,34(4):706-712.

[4] 张毅,张佳蕾,郭峰,等. 玉米//花生体系氮素营养研究进展[J]. 聊城大学学报(自然科学版),2019,32(4):53-60.

[5] 刘巽浩. 90年代我國耕作制度发展展望[J]. 耕作与栽培,1992,63(2):l-9.

[6] Francis C A,Dominguez C E. Multiple cropping systems[M]. Maemillan Pubishing Company,Ine. New York,1986.

[7] 焦念元,陈明灿,付国占,等.玉米花生间作复合群体的光合物质积累与叶面积指数变化[J].作物杂志,2007(1):34-35.

[8] 苏必孟. 木薯/花生不同间作模式竞争[D]. 海口:海南大学,2017.

[9] 李隆. 间套作体系豆科作物固氮生态学原理与应用[M]. 北京:中国农业大学出版社,2013.

[10]Willey R W. Intercroppong-its importance and research needs. Part 1. Competition and yield advantages[J]. Field Crop Abstracts,1979,32:1-10.

[11]Weisany W,Raei Y,Ghassemi-Golezani K. Funneliformis mosseae alters seed essential oil content and composition of dill in intercropping with common bean[J]. Industrial Crops and Products, 2016,79:29-38.

[12]Morris R A,Garrity D P. Resource capture and utilization in intercropping: non-nitrogen nutrients[J]. Field Crops Resrarch,1993,34(3/4):319-334.

[13]Hiebsch C K,McCollum R E. Area×Time equivalency ratio:a method for evaluating the productivity of intercrops 1[J]. Agronomy Joural,1987,79(1):15-22.

[14]胡新元,郭天文,邱进怀,等. 河西绿洲灌区小麦/玉米带田高效种植方式研究[J]. 甘肃农业科技,2001(5):11-13.

[15]刘建国,吕新,王克如,等. 南疆小麦/玉米带田群体特征研究[J]. 耕作与栽培,2001(2):11-13.

[16]刘发万,宋泽州,钟利,等. 辣椒、玉米、芋头间套作对辣椒主要病害的控制及增值效应[J]. 西南农业学报,2009,22(3):659-662.

[17]祖艳群,胡文友,吴伯志,等. 辣椒//玉米间作条件下作物对氮、磷和钾的吸收利用特征研究[J]. 中国农学通报,2009,25(12):234-239.

收稿日期:2019-07-26

基金项目:国家花生产业技术体系项目(CARS-13)

作者简介:陈小姝(1982—),女,吉林长春人,博士,副研究员,主要从事花生抗逆栽培研究。E-mail:13944940275@163.com

通讯作者:高华援(1964—),男,吉林公主岭人,硕士,研究员,主要从事花生育种与栽培研究。E-mail:ghy6413@163.com