佛教旅游地旅游者幸福感研究

2019-12-06崔霄

崔霄

幸福感是衡量居民生活水平和生活质量的基本标准,目前关于幸福感的研究,在心理学和社会学领域的研究较多,而对于佛教旅游体验幸福感研究相对较少。本文以平顶山市佛教旅游地香山普门禅寺作为研究对象,通过问卷分析,得出情感获得、认知获得和人际获得对幸福感产生影响,且情感因子对旅游者幸福感的影响较大。

引言

20世纪80年代,随着文化旅游的异军突起,以宗教文化体验为核心的宗教文化旅游受到旅游者的亲睐,逐渐发展成为大众旅游的一个重要分支。20世纪90年代,大批游客以高度的热情参与了形式多样的宗教旅游活动,旅游界和宗教界也以前所未有的热情投入宗教旅游项目开发中,宗教旅游“供求两旺”。当前,宗教旅游仍“热”情不减,在我国旅游业中占有重要地位。旅游是旅游者的一种生活,生活目的在于追求可能的幸福,因而,旅游是一种追求幸福的可能生活。

近年来,随着城市化进程加快,城市人口压力、环境和市民精神卫生等许多问题也日益凸显。宗教旅游地为喧闹的城市提供了优雅的生态休闲环境,更是社会心理调适场所和传统文化载体,满足了当代人对精神文化需求和幸福生活的迫切追求。旅游在提升国民幸福感方面的社会效应日益显著,宗教旅游体验的幸福感研究是对旅游社会效益的有力探讨。

一、宗教旅游與幸福感相关研究

(一)宗教旅游体验研究现状

宗教旅游是以宗教景观为依托,以宗教文化为内容,为旅游者提供的富有特色的旅游形式。宗教旅游的含义非常广泛,不仅是封闭的信徒朝觐活动,更是双向开放的旅游活动,即能满足信徒朝圣崇拜的心态,也能达成非信徒(一般游客)观光、求知和旅游的目的。此外,一般非信徒游客在某种程度上也从宗教旅游或宗教场所中追求精神体验,这与信徒是一样的。因此,本研究的研究对象并不受信徒或者非信徒的限制。

现阶段,国内对宗教旅游的研究,仍然仅限于对宗教旅游资源的规划和宗教旅游产品开发的探讨。虽然近年来逐渐有部分学者开始关注宗教旅游者相关研究,但也仅限于宗教场所旅游者人口特征研究和旅游者行为特征分析,而对于其他方面的研究,包括宗教旅游场所管理、宗教旅游营销手段、宗教场所与历史文化、宗教旅游者动机偏好、宗教旅游者的内心变化等方面的研究,都还十分欠缺。

近年来,我国的佛教寺院多数已成为旅游景点。上海龙华寺、杭州灵隐寺、厦门南普陀等传统的佛教寺院的持续热旺都说明了宗教旅游的庞大市场需求。然而关于宗教旅游对居民生活的影响研究却极为匮乏,近两年才有学者将研究视角聚焦到宗教旅游与居民主观幸福感关系上,但整体来说,宗教旅游体验幸福感的研究在国内处于萌芽阶段。

(二)旅游体验幸福感研究

在心理学中,幸福感往往指主观幸福感,是一种主观的、积极的感受,是个体根据自己生活各个方面的整体情况进行评估后的感受。本研究所探讨的幸福感便是旅游者对整个旅游体验过程的主观感受,基于中文的“感”字表达了主观感受的意思,故而笔者采用“幸福感”这一术语。

关于幸福感的结构,学术界也比较有争议,学者们根据各自的概念界定来建构不同的模型。目前被广泛接受的主观幸福感包含两个成分:认知成分和情感成分。基于此,本文以亚里士多德的“自我实现论”为理论依据,以边沁的“快乐论”中的幸福感测度理论为方法选择依据,研究采用迪纳和凯斯等人的研究,试图从情感、认知和社交3个维度对宗教旅游体验的幸福感进行测量。

二、问卷设计与发放

本研究的调查问卷第一部分是游客基本信息和旅游基本特征,包括性别、年龄、居住地、受教育程度、居住地等问项;第二部分是幸福感量表,从情感、认知和社交3个维度,主要包括“获得身心舒适感”“获得快乐感”“感悟生活意义”“改善人际关系”“增强与人互动的能力”“发现自己的潜能”“增长知识和阅历”“促进家庭融洽”“改善健康状态”“提高生活质量”“认识新老朋友”和“促进工作效率提升”等14个问项,运用李克特五点尺度法进行测度;第三部分是关于游客在宗教旅游地体验后获得的总体幸福感的测量。本研究于2019年2月18日—2019年2月21日对香山普门禅寺景区的旅游者进行随机调查,此次发放问卷227份,收回有效问卷218份,有效回收率为96%。

三、佛教旅游者幸福感实证研究

(一)案例地选取

平顶山香山普门禅寺始建于东汉光和四年,迄今为止已有1 800多年的历史,是汉化观世音菩萨得道正果的圣地,被奉为“真香山寺”。寺中有三大镇寺之宝,历经千年而保存至今,即唐代千手千眼观音菩萨像、宋代观音大士塔和香山大悲菩萨传碑。由此可见,该寺的历史价值、文化价值都具有非常大的可挖掘潜力。此外,该寺位于城市中,为日常市民的休闲常去之处,这也奠定了本研究的特色之一,即探讨城市居民在宗教旅游休闲活动中的幸福感。

(二)旅游者人口学特征分析

本次调查所得的样本人口学特征主要为:女性占56.25%,男性占43.75%。比例相当,说明旅游者中性别差异较小;年龄中所占比最大的是36~45岁,其次是45岁以上,说明旅游者主要以中老年游客为主;从文化程度来看,高中及以下学历的游客占比较高,为53.13%,其次是大专及本科学历的游客,占比35.71%,而研究生及以上学历的占比最小,可见游客以中低等学历的旅游者为主;从月收入来看,旅游者中月收入1 000~3 000元的游客占比最大,为32.14%,其次是月收入3 000~5 000元的游客占比31.7%,而月收入5 000元以上的游客为10.27%,占比最小,故游客主要以中低等收入的游客为主;职业分布中,工人比重较大,占28.8%,其次是公司职员25.6%,学生20.8%,农民15.2%,个体经营者9.6%,这与该市的经济结构有关。此外,平顶山本地游客占大多数,占55.2%,其次是河南省内(非平顶山地区占29.5%),河南省外游客占15.3%,说明旅游者还是以平顶山本地人为主,主要是该地知名度较低,很难吸引外省游客前来。

(三)信效度检验

本文运用SPSS17.0软件进行信效度分析,得出问卷总体的可靠性为0.876,高于0.7,表明量表的整体信度较高,说明本问卷具有较高且稳定的同质信度。此外,调查问卷的KM0度量值为0.829,并通过了检验,说明可以进行因子分析。

(四)佛教旅游地旅游者幸福感影响因素

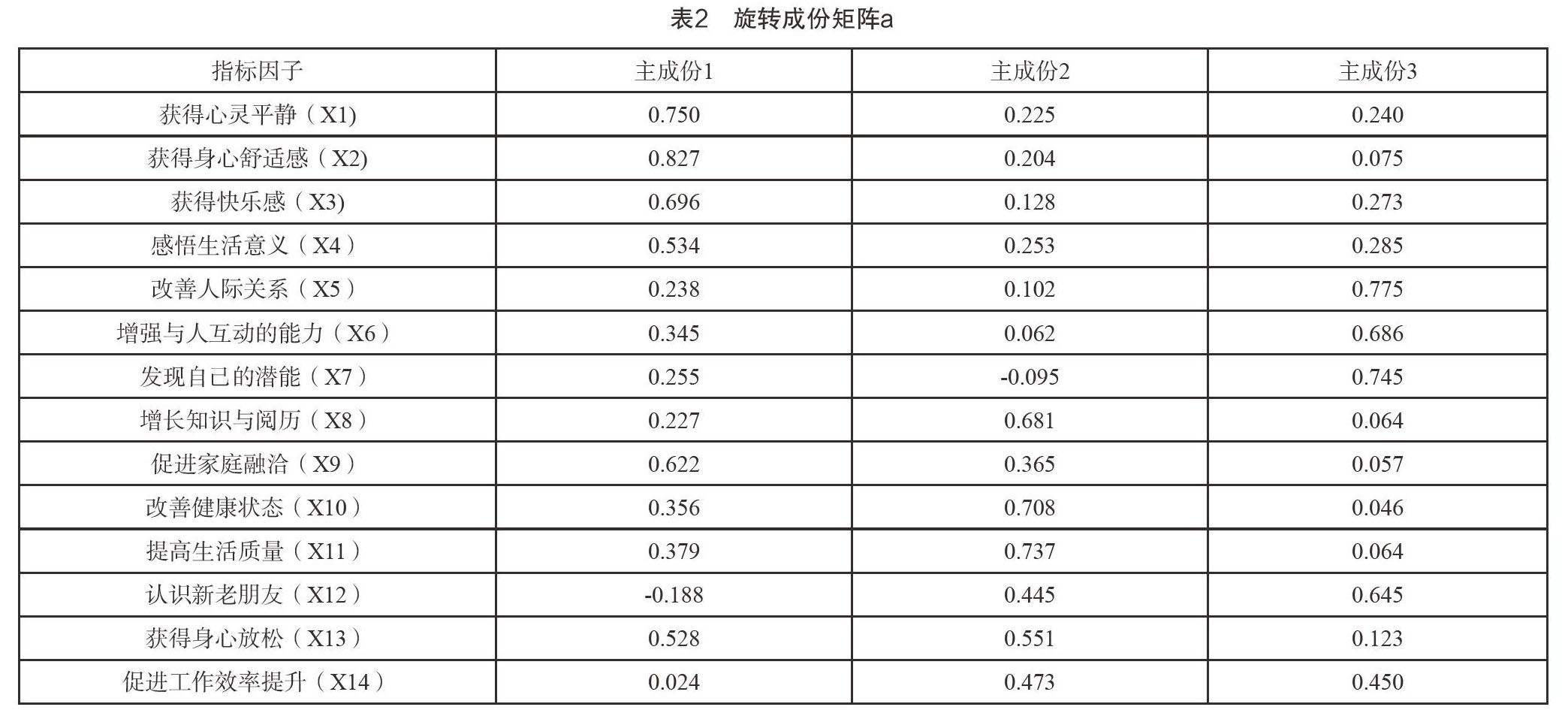

本研究共有1个因变量和14个自变量,对问卷的有效数据采用最大分差法和主成分分析法进行探索性因子分析,然后选取特征值大于1的3个公因子,且三大因子解释的总方差为61.048%,如表1所示。

根据表2的指标载荷结果,结合各因子的变量特征与内涵,将提取的公因子进行命名。因子F1在获得心灵平静、获得身心舒适感、获得快乐感、感悟生活意义和促进家庭融洽5个指标上具有较高的载荷,这些均属于从身心各方面得到幸福,将它命名为“情感获得”。

因子F2在增长知识与阅历、改善健康状态、提高生活质量、获得身心放松和提高工作效率5个指标上具有较高的载荷,这些本质上属于人们对身心、生活和工作态度等认知方面的改变,将它命名为“认知获得”。

因子F3在改善人际关系、增强与人互动的能力、发现自己的潜能和认识新老朋友4个指标上具有较高的载荷,这些属于在人际关系方面给人带来的幸福感,因此将它命名为“人

际获得”。

以上因子分析结果与前文的问卷设计的理论依据相符合,这说明宗教旅游带给游客的幸福体验类型与其他旅游活动差异不大。但不同旅游活动的幸福感具体感知会有差异,下文基于回归分析,探究宗教旅游地幸福感知各因子对总体幸福感的影响程度。

(五)基于回归分析的幸福感分析

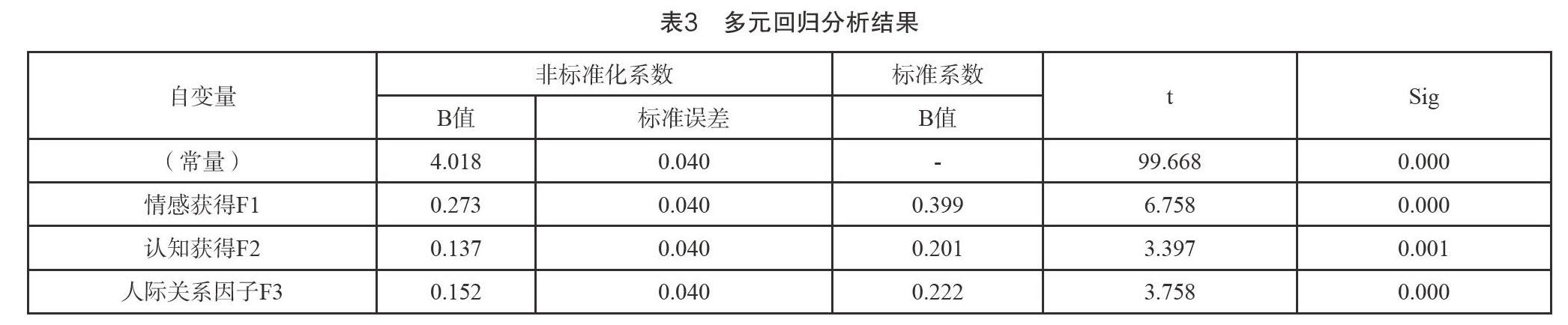

为了解各个因子对于旅游总体幸福感的影响,我们将公因子的载荷系数做进一步处理,得到以下幸福感的回归模型,如表3所示。

Y=4.018+0.273F1+0.137F2+0.152F3。其中,Y=“宗教旅游體验幸福感”,F1=“情感获得”,F2=“认知获得”,F3=“人际获得”。从回归方程分析的结果可以看出,各个评价因子的标准化回归系数分别为0.273、0.152和0.137,从方差分析可以得出,显著性概率的值为0.000,说明通过了F检验。此外,各个因子的系数显著性低于0.05,表明通过了t检验。

从模型中可以看出,“认知获得”和“人际获得”的影响系数分别为0.152和0.137,说明“认知获得”和“人际获得”对宗教旅游地旅游幸福感的影响程度差别不大。“情感获得”的影响系数为0.273,表明“情感获得”在宗教旅游地幸福感体验中具有主导影响力。因此,在该宗教旅游地体验开发中,应该测重提高居民在旅游中获得的情感体验。

四、结论

本研究对于各个变量进行探索性因子分析,通过因子分析将14个自变量划分为3个主成分,并将它们分别命名为“情感获得”“认知获得”和“人际获得”,并通过回归分析得出三大因子对旅游体验整体幸福感的影响程度,得出旅游者在佛教旅游地获得的幸福感最主要受到旅游者在该旅游地情感体验的影响,这对香山普门禅寺的体验开发提供了借鉴。

(作者单位:河南省平顶山学院)