乡村振兴视野下的潮汕传统村落空间展示体系研究

2019-11-22谢天

摘 要:汕头市金平区月浦街道沟南村的保护与发展融合了多方主体参与的自上而下的规划开发和村民自组织建设两种保护发展模式,并各自产生了不同的空间效应。伴随着村落到社区的现代转型,“村落保护+文化旅游开发”的发展模式整合并重构了沟南村原有的生活、生产和生态空间。文章建构了由展示定位、展示模式、展示内容、展示结构和展示形式组成的村落历史文化空间展示体系,最大程度地展现沟南村的村落文化和当代风貌。

关键词:空间展示;传统村落;空间生产;乡村振兴

基金项目:本文系汕头市2019年哲学社会科学规划项目“基于日常生活状态的传统村落历史文化保护展示体系研究”(汕社科立【2019】3号);汕头大学公益与社会工作研究中心校内研究专项资助项目“共建美丽家园”;汕头大学科研启动经费项目“面向日常生活状态的潮汕传统村落空间展示体系研究”(STF19008)的成果。

传统村落的保护与发展是《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的一项重要内容,并引起了建筑学、旅游学等多学科的关注。2018年汕头市金平区月浦街道沟南村被列入第五批中国传统村落保护名单,本文选取该村作为研究对象,通过调研分析该村落的空间布局和景观风貌的变化特征,探讨该村落的生活、生产和生态空间展示体系路径与策略,以个案研究的方式建构村落历史文化的空间展示体系。

一、沟南村的文化背景

沟南村位于汕头市金平区西北部,始建于南宋末年(约1217年),古地名为紫菔陇,由潮州许氏许弘烈创基,迄今有七百余年的历史。村里人大部分姓许,因此又称“沟南许地”。老村平面局部呈花篮形状(图1),面积约1平方公里。

现在的沟南村由老村整体向北扩展而来,整个村落演变为新村和老村两个部分,空间布局呈现为南老北新的平面格局(图2、3)。村子周边交通较便捷,东侧相距潮汕路约1公里,汕揭梅高速路跨过村子西南角,村北为庵曲公路。

老村目前仍保留了比较完整的潮汕传统建筑与院落,巷道式布局特征明显。村民自建的住宅主要位于北部的新村,格局仍然延续了老村的传统巷落式肌理。

保留的建筑主要以“下山虎”“四点金”等潮汕传统民居为主,多处历史遗存成为该村落的主要景观,如许氏祠堂、麒麟壁、尚书里、村南的池塘(兰桂湖)及其岸边的多棵大榕树等。

一些传统习俗如正月二十的“标豆狮”、端午节赛龙舟仍传承至今。村里的公共活动仍然在老村的祠堂或尚书里等处举办。由于老村的生活配套设施不完善,满足不了村民现代生活的需求,村民大部分移居新村,老宅闲置,有的老宅甚至已经断檐残壁,人气不足,空心村的特征较明显。

新村建有一条宽敞的水泥主路直通村外,村民出入均不需要经过老村,目前老村的规模和道路状况只适合步行或骑行。到沟南村的游客通常将车停放于老村的东南角入口处,再步行进入尚书里和兰桂湖区域。

二、多重空间的生产

村落的保护与开发通常是一个漫长且复杂的过程,不是一蹴而就的,在这期间,政策不断调整、方案论证修改、多方主体参与、过程式开发等各项不确定因素造就了村落保护的难度系数较大。沟南村也不例外,它经历了多轮不同主体指导参与的保护与发展阶段,既有专家领衔的指导和规划,也有开发企业等市场力量的介入,还有村民不断提升居住质量的自建与改造行为,使得村落一直处于不间断更新的过程中,但各方力量的成果均已显现,共同形成了沟南村今天的面貌。

(一)政府主导的环境治理行动

广东省自2011年开始了名镇名村建设规划,随后又相继启动了新农村建设、“美丽乡村”建设等计划。汕头市政府相应出台了《汕头市传统村落保护实施方案》,政府自上而下地推进着村庄人居环境整治工作。2017年,沟南村被列入汕头市首批“美丽乡村”示范村,并开始“三清三拆三整治”的农村人居环境综合整治任务,提升村庄整体面貌。汕头市旅游局还开展了古村落旅游交通标识配置和配套设施工作,安装旅游导览系统、夜景灯饰等景观配套设施。

(二)专家领衔的名村规划设计

目前汕头市有15个村落入选省级古村落名单,汕头市相应开展了传统村落保护专项规划的编制工作,通过专项规划,维护传统村落的完整性和原真性。汕头市城市规划设计研究院制定了《汕头市金平区沟南村名村建设规划》,提出“通过恢复空间活力,活化古村与民居”[1]的总体思路,以及“二轴四区”[2]的功能分区——历史文化风貌轴、公共休闲服务轴、水乡公园景观区、历史文化保护区、村民住宅生活区、田园风光体验区,划定了古村保护范围,根据评估状况分别采取拆除、自我更新、功能置换、改造整治以及完善配套设施等具体策略。该建设规划获得2013年广东省、全国优秀城乡规划设计二等奖。

(三)企业主推的文化创意开发项目

沟南村积极引进企业开发古村落旅游产业,用文化创意推动村落及其传统文化的发展,2016年该村引进“沟南许地文化创意旅游村”项目,按国家4A旅游景区标准,通过“一带(古榕树风情带)、两湖(兰桂湖和生态湖)、三园(科普园、民宿园和生态园)、文创四区(文化艺术博览区、休闲购物区、工艺美术及非遗传承展示区、青年创意DIY区)”的整体规划,融入“观光、美食、住宿、观赏、展示、购物”六大功能,目标是建成集“民居建筑、自然生态、地域文化、潮汕美食、艺术创意”于一体的体验文化基地(图4)。

项目實施以来,相继建设了文体广场、游客中心等设施,改造了龙舟广场、兰桂湖,在2017年广东省宜居环境范例奖中,汕头沟南文化创意旅游村项目获奖。

(四)村民的自组织建设

村民的自建行为一直在持续,或者是在老村旧宅的原址上进行“镶牙”式建造,或者是在新村另建新宅,村里人大部分采取的是后一种自建方式。新村的占地规模略大于老村,每户占地较均等,自建住宅均为2至4层的小楼,外形方正,平顶,并没有在造型上刻意模仿老宅的坡屋顶,外墙饰以浅色面砖或涂料,是中国农村最常见的民宅风格,以实用为主,建筑之间仍采用与老村相同的巷道交通,因此平面肌理与老村较为相似,这一点体现了自建行动中的自觉。新旧建筑的色彩差异度不大,除了局部高出的有些突兀的单体建筑,总体格局仍然处于较协调的状态。

三、整合与重构:面向日常生活状态的空间形式

理论上,多重空间的参与应遵循“各司其职、各尽其能”的运行机制,村落的生产、生活、生态三种空间处于平衡的状态,正是这种平衡状态维系着一代又一代村民的繁衍生息。但当代社会却打破了这种平衡,现实利益的冲突、外界因素的干扰、思维方式的改变等多种原因造成三种空间的失衡与失态,表现为“村落空间空心化、生活空间破碎化、生产功能紊乱化、文化基因断裂化和生态环境失衡化”[3]。村民的生活方式发生了变化,村内的礼仪节庆等传统习俗不再受到重视,村民耕作的土地逐渐消失,生产空间逐渐退化,乡村景观也遭到城市扩张蔓延的侵蚀和破坏。传统村落的生产、生活和生态三种空间正面临着重构的危机。

(一)村民的日常

沟南村民青壮年大部分外出务工,不再务农,仅留有自家菜地种些蔬菜瓜果。留在村内的大部分为老人和妇女。经过研究小组的调研和深度访谈获知,大部分村民对规划改造表示支持,尤其希望政府和村里完善基础设施,提高宜居性。同时支持村里搞旅游开发,解决就业,创造收入。对待老宅的态度是,如果政府愿意收购最好,不收购则希望能出租,或者村里出资改造后作为他用,普遍表示不愿意个人出资修缮老宅。大部分人平时得空会去老宅收拾整理,毕竟还是自家的产业,一部分人的老宅已经很破旧甚至倒塌,处于废弃的状态。但是村里或家族的公共建筑如祠堂仍然会经常使用且有专人维护,大家按照规定交份子钱。遇到重大节庆日或村里举办仪式,大家通常都会去参加。

兰桂湖及尚书里经过改造后普遍受到村民的欢迎,大家周末经常到湖边散步游玩,在榕树下聊天、喝茶或打牌,村里每年仍然保持赛龙舟的习俗,这几乎是近年来村里最热闹的活动。调研小组参观祠堂时,墙上还贴着红榜,上面列着建造新龙舟出份子钱的村民的姓名。2014年政府填平了位于老村和新村之间废弃的池塘,建起了文体运动广场,为村民提供健身锻炼和跳广场舞的场所,现代化社区的氛围颇浓。村里的年轻人周末经常在这里打篮球,以球会友,不用大老远到城里去聚会或锻炼。村里还设置了肉菜市场,村民对此很满意,表示“跟城里一样”。

村里的祠堂主要用于民俗活动、各类祭祖仪式,通常是长辈及村里有威望人员参加,使用次数不多,但参观游客络绎不绝;村委会主要是用于处理村里各类大小事务和开会,一般是组长以上人员参加,村民很少参与。村民表示现在通讯方便,内部建立了微信群,村里的一些集体事务可以通过打电话、发微信的方式解决,不需要专门凑在一起商议。

通过调研访谈了解到村民的生活空间基本限于新村内,老村暂时退出了他们的生活圈子,仅有南边的兰桂湖、尚书里、祠堂作为社交和仪式空间尚发挥着作用。村民不再务农,土地已经改为菜地,因而也退出了村民的生产空间。村民素来缺少环保意识,自然资源接近耗尽的边缘,尽管近几年来政府和村里大力度进行环境整治,但村里的生态空间难以自行恢复,需要新兴产业进行疏导和处理。

生活空间转移、生产空间消失、生态空间不可持续——这是沟南村面临的实际情况,也是大部分传统村落现代转型过程中需要解决的问题。

(二)生产、生活、生态空间的重构

在沟南村的多种空间的生产中,政府、企业、社区和村民都在发挥着作用,以合作和合力的方式整合与重构“三生”空间。

1.生产空间的重构:功能置换与新兴产业

“一带、两湖、三园、文创四区”的开发理念目标不仅提升老村的面貌,更是希望将休眠状态的居住功能置换为“观光、美食、住宿、观赏、展示、购物”六大功能,设立文化创意区实际是引入了新的产业业态,这类业态不仅解决了村民的就业问题,而且这种可持续的生态产业可以改变村民的就业结构,提升其文化层次,从知识内核的层面深度改变村民的生存质量。原有的生活空间转换为生态环保、科技知识含量高的生产空间,既延续了潮汕建筑的传统风貌,还为村里人创造了经济价值。政府与企业合力打造的公共空间——兰桂湖、尚书里,既作为生活休闲空间,也作为生产消费空间,共同为村民和市民提供各种游乐设施服务。

新的生产空间相对独立,对生活空间影响甚微,并作为就业空间促进了新村与老村之间的联系,不仅有望解决老村空心村的现象,而且可以作为游客和村民的交往空间,有望提升老村的活力。

2.生活空间的改善:公共服务设施的完善

沟南村民通过自组织的自建方式向北整体迁移了原本的生活空间,这种扩张侵蚀了村落原有的生产空间和生态空间,生活空间的扩大愈发突出了公共服务设施的不足。目前政府主导着村内公共服务设施和基础设施的完善工作,企业和社区也在发挥着一定的作用,如排污工程、道路硬化工程、公厕建设等。

沟南村目前已被列入全市“美丽乡村”示范村,但是政府主导不意味着是包办,前期由政府投资建设,到了中后期转由社区自己投资,或者吸引社会力量的投入。政府的主要角色转变为政策支持、技术指引和决策导向。最重要的是吸引村民主动参与将村落变成家园的实践,从“各扫门前雪”的状态转变为积极主动地投身到社区的建设当中,在日常生活当中树立环保意识,垃圾分类处理,不私自乱搭乱建,自觉维护传统村落的风貌和景观特色。此外,生活空间的建设需要进行控制和引导,保持适度的规模,提高宜居性,不宜再進一步扩张。

3.生态空间的恢复:塑造乡村活力与绿色可持续发展

村内人口的增长、建筑密度的增加、田地的减少、污染废弃物的不可循环一再挑战村落生态空间的容量极限。沟南村的开发意味着流动人口的增加,将会进一步冲击沟南村的自然生态系统,因此需要合理调控环境的容量,控制住旅游和居住人口规模。尽管不再拥有一望无际的田园风光、日出而作日落而息的农耕场景、聚族而居的热闹氛围,但池塘、榕树、田园都是沟南村宝贵的历史生态遗留。经过政府、企业的改造,池塘的水质得到改善,榕树成为兰桂湖畔的一道风景,废弃的农田改造为生态园,种植了成片的向日葵花和油菜花,从老村东南入口和东南角的高架桥上望去,可获得非常好的视觉效果,吸引了城里人周末来此游玩。

生态空间并不是孤立的,它与生活空间和生产空间密切联系。可以说,生活空间和生产空间决定了生态空间的负荷大小,低负荷、一体化、可持续发展的“三生”空间是沟南村保护与发展的行动指南,它们共同构成了沟南村民的生存和发展空间。

四、建构历史文化展示空间

沟南村的特色民居与村落景观为开展乡村旅游奠定了良好的基础,同时乡村旅游也是村落资源和产业的延伸,既满足人们的休闲观光需求,又带动村落经济的发展,提高村民的收入。本研究尝试建构沟南村历史文化的展示空间体系,为乡村旅游提供游览路线设计、策划景区和景点,提升游览的体验度和满意度,最大程度地展现沟南社区的村落文化和当代风貌。

(一)区域展示定位:乡村“特色公园”

沟南村南部的花田景观、兰桂湖、古榕树和许氏祠堂夹道的尚书里是沟南村最大的特色景观。它融合了田园风光、亲水景观和特色祠堂多种自然、人文和历史要素,是沟南村最亮眼的一道风景。它非常符合政府和开发商基于价值、需求、利用评估的区域展示定位,成为处于乡村的特色公园。每年在兰桂湖举办的龙舟比赛也是区域的热点,超越了村落节庆的内涵。该片区域不仅服务于村民,还有望进一步成为共享的城市公共空间。

(二)展示空间体系建构

村民废弃的旧宅为改造提供了契机,通过内部功能置换——由住宅性质转变为文创功能,既保留了传统建筑的风格,又引入了新的产业从而解决了村民就业问题。从村落保护发展的角度来看,这是非常适合空间展示的村落模式之一。对村民而言,则是:你参观你的,我过我的日子,两不相碍;你不来,我的日子照旧。

村落空间展示体系由展示定位、展示模式、展示内容、展示结构和展示形式组成。其中,展示模式有静态展示、动态展示和虚拟展示等多种模式;展示内容则根据空间特征和外部环境分为田园景观、祠堂建筑和亲水设施等;展示结构通过分区、节点和流线将沟南村分为“三区六点和四流线”,三区指生活区、生产区(文创区)和共享区(公园),六点分别为麒麟壁、许氏祠堂、照壁等六处历史景点;沟南村传统文化的展示形式则可以通过实体展示、民俗活动、体验互动和网络虚拟等方式体现(图5)。

相应地将展示空间分为两条线,一条是本地村民的文化展示体系,是由内而外展现的日常生活状态——“生活域”;另一条是外来游客的展示体系——“观光域”。

“生活域”展示体系的要素由居所(新建自建房、部分传统住宅)、公共服务设施(许氏宗祠等公共空间)、就业和劳作空间(作坊、农田)等空间要素组成。调研小组对居民使用这些空间要素的频率、满意度等进行了调查。

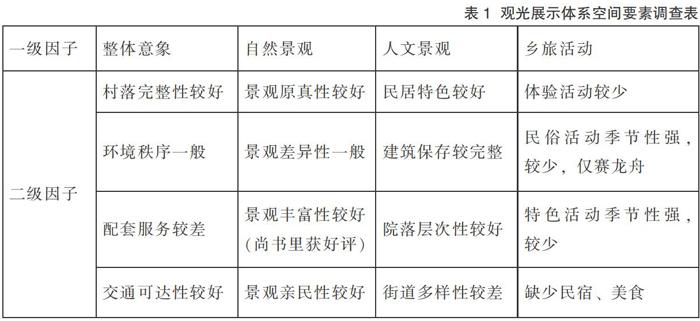

“观光域”展示体系由自然景观、传统建筑、街道等构成,以视觉体验为主,调研小组对景观的差异性、村落风貌的完整性、民居特色进行了调查(表1),并将其与“生活域”空间的要素进行了对比。调查结果表明生活域的活跃程度不高,村民的活动范围主要局限在新村内部,公共区域的使用频率不如预期的高,分析原因是村民对公共性事务参与的程度不高,部分季节性的活动并未提高公共区域日常的人气。

“生活域”展示流线从村民的日常出发,从内到外,从居所到宗祠及公共空间,立足于归属感;“观光域”展示流线从乡村外部空间或者乡村博物馆出发,从村外走入村内,立足于体验感。两条展示体系的重合部分的评判标准为:重合度越高,展示的日常生活的真实度越高;重合度越低,游客的体验感越差。根据研究小组的调研结果,目前两条线路的重合度仅有休闲空间、民俗活动两个节点,重合度较低。主要原因在于老宅的更新工作还未展开,文创园设立后,就业空间将转移到老村,届时老村的活力有望大幅提升,预计重合度将有所提高,本研究将持续关注今后的保护更新进展。

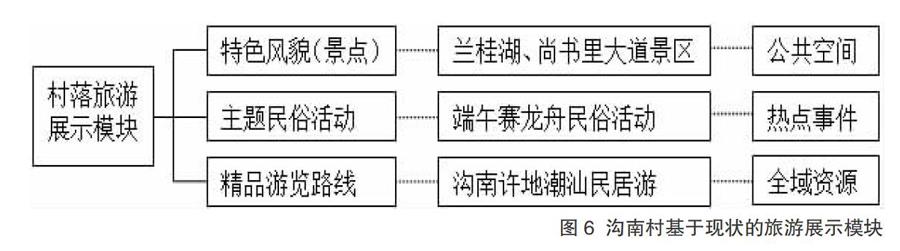

(三)沟南村旅游展示模块

尽管文创区还处于规划筹备阶段尚未开始实施,但根据村内现有的资源评估,沟南村已满足了开展乡村旅游的条件,研究小组从“点、线、面”三个层次进行了旅游产品的展示规划设计,充分发掘现有资源,采用以点促面的方式激发乡村旅游的热度。点是指节庆活动热点——沟南村的赛龙舟活动,根据热点事件进行村落旅游营销;线是打造精品旅游路线,主要以建筑和景观为展示路线;面是田园风光、兰桂湖和许氏祠堂为代表的景区,作为村落与外界共享的公共空间。简而言之,即通过公共空间的热点事件,展示全域的旅游资源(图6)。

根据这个模块设计,赛龙舟、“标豆狮”等民俗文化活动需要进一步发扬光大,成为沟南村的标志性活动。据统计,目前端午节的龙舟赛期间每日客流量达到2万人次,还可以再进一步提升游客容量。相关的配套服务设施需要进一步加强,目前正在规划民宿区改造,并将首期启动数千平米的名贤故居修缮工作,以重塑潮汕民居的风貌与活力。

这种旅游展示模块是一种区域乡村旅游设计产品布局,待村落的改造深入后,将结合周边旅游资源,选择“带状”或“团状”的布局模式综合发展,最终形成全域旅游的格局。

此外,研究小组提出了低成本的“社区花园”建议对村落环境进行“美化运动”,即充分利用村内原有碎片化的场地甚至是废弃场地(俗称“犄角旮旯”)进行景观改造,以点、线、面的方式建造“社区花园”(一种微型景观花园,亦称“口袋花园”),通过以小见微的方式进行“针灸式”治疗,提升村落的景观效果。

(四)乡村博物馆的建设

赛龙舟作为一个季节性的热点和事件,并不能完全满足沟南村的民俗文化旅游需求,将文化展示常态化的另一种做法是加大乡村博物馆的建设力度。乡村博物馆不仅是一项重要的公共文化服务设施,也是认同和展示乡村文化的平台。

研究小组建议利用村内现有的传统建筑修葺改造作为乡村博物馆,将普通的民宅转变为对外宣传展示的“窗口”和名片,既展示村庄的历史,也展示村庄建设的新成果。乡村博物馆的设立可以进一步强化许氏宗祠、尚书里、兰桂湖等历史保留遗存的人文氛围,并且在空间上形成完整的一体化乡村展示框架。同时,“加强各乡村博物馆的平台建设,彼此沟通有无,形成各具特色、优势互补、以点带面的网络化布局,为构建‘国家级—省级—县级—乡村级的四级博物馆公共服务框架体系建设奠定基础”。[4]

五、从“村落”到“社区”:传统村落的现代转型

2002年沟南村改名沟南社区居委会,“社区”取代村落,内部组织制度的变化势必带来空间形态的变化,传统村落以祠堂为核心地位的家族公共性将减弱甚至消退,取而代之的是表征居民社会生活的公共空间。同时转型引入了新的产业和业态,带来了新的游客和劳动就业者,这些外来人口将打破以血缘和地缘关系为联系纽带的人口组成方式,相应带来新的生活方式和价值观念,并以新的空间形态出现于村落当中。村落不再是一个仅以地域为表征的聚落形态,而是以“单元”的姿态融入到现代社会的公共“空间形式”。

沟南村的保护与发展体现了村民、社区、政府与开发商之間不同层级的合力与合作,这种多重逻辑下的空间生产是村落保护开发过程中的政治、经济、社会层面的综合体现,而村落的空间布局和景观风貌的变化,以及村落的生活、生产和生态空间的变迁展示了这一空间再生产的过程与结果。

图片来源:

图1、3、4:图片由汕头市大潮沟南许地投资有限公司提供。

图2:陈中、沈陆澄《潮汕传统村落空间的生产与保护规划研究: 以汕头市沟南村名村建设规划为例》,《南方建筑》2015年第4期,第31页。

图5、6:作者自绘。

参考文献:

[1]陈中,沈陆澄.潮汕传统村落空间的生产与保护规划研究: 以汕头市沟南村名村建设规划为例[J].南方建筑,2015(4):32.

[2]肖广华.示范性名村规划建设研究:以汕头市沟南村为例[J].城市建筑,2014(3):2-3.

[3]李伯华,曾灿,窦银娣,等.基于“三生”空间的传统村落人居环境演变及驱动机制:以湖南江永县兰溪村为例[J].地理科学进展,2018(5):677.

[4]谢天.公共文化服务体系中的乡村博物馆建设发展模式研究[J].人文天下,2019(3):58.

作者简介:

谢天,博士,汕头大学副教授,硕士生导师。