“旧址”和“遗址”两词在不可移动文物命名中存在的几个问题

——以上海市不可移动文物为例

2019-11-18钱莉馨上海市黄浦区文物保护管理所上海200020

钱莉馨(上海市黄浦区文物保护管理所 上海 200020)

一、背景和现状

截至2017年6月,上海市文物局公布的全市不可移动文物名单共计3435处①数据来自上海市不可移动文物名录,共计3435处,不包括文物二级名称,本文后续也均以3435处为上海市不可移动文物总数的统计数据,引自:上海市文物局网站[EB/OL].http://wgj.sh.gov.cn/node2/n2029/n2031/n2062/u1ai153186.html.,其中,名称中包含“旧址”的有398处②398处的计数范围仅包括一级名称,不包括例如徐家汇天主教历史建筑群条目下的6处旧址等二级名称;也不包括永星化学工业股份有限公司旧址喷粉塔和英国乡村俱乐部旧址遗址。,占总数11.6%;名称中包含“遗址”的有250③250处仅包括文物一级名称,嘉定城墙遗址仅计入一次,且不包括英国乡村俱乐部旧址遗址。处,占总数7.3%。二者合计占比18.9%,数量约为上海市不可移动文物总数的近五分之一,因此这两个词在文物命名中的使用规范性值得重视。

然而,在实际命名中,对“旧址”“遗址”的使用存在各种不规范,并且两类命名存在混用现象。例如,英国乡村俱乐部旧址遗址,这样的文物名称较明显地违反了不可移动文物的一般命名规律;再如,陈炳谦住宅遗址(原建筑已拆除)、中西大药房旧址(原建筑已拆除)等都属于名实不符问题。

造成这一现象的原因,一是可能与没有严格遵循不可移动文物认定或分类标准有关,二是可能与区级及以下级别文物由各区县自行命名论证或分批命名有关,分散认定包含的认知偏差增加了命名误差几率。而文物命名与文物认定、文物分类有密切关系,是后两者的具体反映。不准确的文物命名背后可能隐藏的是文物认定、文物分类工作中的疏漏或认识偏差。因此,对于文物命名中存在的问题,有必要通过梳理查找原因,并及时更正不妥命名以及潜在的认定或分类误区。

至于将不可移动文物定名是否妥当的问题聚焦在“旧址”“遗址”类别,且两者一并探讨,一是由于以上海为例,不可移动文物名称中含有这两个词的比例较大,并且“旧址”“遗址”虽然是近义词,但在文物考古领域中有区别于日常用法的专门内涵,两词混用会造成概念混淆;二是由于文物考古领域中“旧址”“遗址”的概念差异较大,分别专指两类不同特征的对象,适用不同的管理方式,如不能清晰划分,可能对不可移动文物行政管理、立法和执法④虽然从法律层面来看,目前我国的文物类法规中尚未有具体细化条款直接表现出针对这种差异,但在一些非正式文件中已经反映出些原则倾向,例如在国家文物局推荐的《中国文物古迹保护准则》(2015版)中,区别了“建筑遗址”和“考古遗址”,并在修复、展示等方面提出了截然不同的建议。、社会宣传等各方面产生影响。

下面分别从词义、不可移动文物认定、不可移动文物分类的角度对“旧址”“遗址”两词在文物命名中的用法依据进行探讨。

二、规范分析

(一)辞典释义

要探讨“旧址”和“遗址”在不可移动文物命名中的用法问题,两词本身的辞典释义应是基础。根据辞典释义,旧址指“昔日的地址”(《辞海〈语词卷〉》)[1],它的近义词是“原址”,反义词是“新址”;遗址是“考古学术语。指古代人类活动遗留下来的城堡、村落、住室、作坊和寺庙等基址”(《辞海〈文物考古卷〉》)[2]、“已毁坏的建筑物所在的地方”(《辞海〈语词卷〉》)[3],它的近义词是“遗迹”。由此可见,在文物考古语境中,“旧址”和“遗址”两个词在指代对象和指代时间范围方面是有所区别的,“旧址”相对强调过去某物的地理位置,“遗址”相对强调过去某物的实体(特指文物本体,不表示抽象概念),并且“遗址”指代的对象距离当下的时间较“旧址”更长远,一般应在近代之前。

(二)文物认定标准和命名

2009年,根据《文物保护法》制定的《文物认定管理暂行办法》(以下简称“《认定办法》”)由文化部颁布施行。《认定办法》确定了文物行政部门认定文物的行政行为,规定了认定文物的行政程序⑤《文物认定管理暂行办法》第8条“县级以上地方文物行政部门认定文物,应当开展调查研究,收集相关资料,充分听取专家意见,召集专门会议研究并做出书面决定。”,但是没有包括对具体文物分类或命名方式的条款。

2018年6月,国家文物局印发了《不可移动文物认定导则(试行)》(以下简称“《认定导则》”),对文物认定程序、标准、类型进行了较为详细的说明。这份导则应是目前国内最新的关于不可移动文物认定的权威指导文件。

值得注意的是,《认定导则》对文物的认定标准进行了较为详细的表述,弥补了此前《文物保护法》以及《认定办法》在文物定义上的不足,也为文物分类、名称的区分提供了清晰的参照依据。就本文所要讨论的“旧址”“遗址”有关命名问题区别而言,《认定导则》中有以下几条直接相关:

一是建筑遗址的实体。《认定导则》第5条表述了可以被认定为遗址的对象,针对建筑物而言,“建筑物及构筑物局部构件或者基址尚存”是可以认定为不可移动文物的一项条件,这是对建筑遗址的实体情况的规定。可以推断,如果建筑物或构筑建筑物的构件或基址也已消失,则不具备认定为建筑遗址的条件。

二是建筑遗址的时间限制。同样是《认定导则》第5条,规定“元代以前(包括元代)的古遗址,应当认定为不可移动文物;明代至1911年重要的、具有代表性的遗址,应当认定为不可移动文物。”⑥根据《不可移动文物认定导则(试行)》第9条,战争遗址、工业遗址的年代限定是近现代,而非1911年以前。据此可以推断,民国之前应是可以被认定为遗址的时间下限。对比《认定导则》第7条对近现代建筑表述中的“1840-1949年”的时间描述,建筑遗址“1911年”的时间下限略早,即1911年以后的建筑,如果不符合“结构形制基本完整”,则不具备被认定为不可移动文物的条件,而“1840-1911年”之间的建筑遗存则仍有可能被认定为建筑遗址。

三是古建筑或近现代代表性建筑的价值来源和命名。《认定导则》第7条描述了古建筑和近现代代表性建筑的各种分类,例如古建筑有“城垣城楼、宫殿府邸、宅第民居”等等,近现代代表性建筑有“宗教建筑、工业建筑及附属物、名人旧居”等等。由此可知,如果符合认定条件的建筑被认定为不可移动文物,那么该文物的价值应源自建筑本身,该文物的命名也应与建筑本身有关。

四是“旧址”概念在文物认定中的适用对象和命名。《认定导则》第九条中对近现代重要史迹作了描述,“重大历史事件和重要机构旧址”被作为一种类型列举,这也是《认定导则》中唯一提到“旧址”的一处。可见,“旧址”作为不可移动文物的一项类别,适用对象仅包括“重大历史事件和重要机构”。同时,第九条中还说明了认定对象的本体条件,应是“史迹本体尚存或者有遗迹存在”或“建筑物、构筑物”,而这些本体的文物价值应是其承载的历史事件或人物信息,因此以“重大历史事件和重要机构旧址”类型为例,其文物命名也应对历史信息有所体现。

总体来看,在文物认定标准中使用的“旧址”和“遗址”的内涵不但符合辞海对两词的释义,并清楚体现了包括年代、建筑物损毁情况和词语搭配的区别。

(三)文物分类标准和命名

再来看文物分类标准,国家层面相对最新的不可移动文物分类标准权威文件应为国家文物局2007年发布的《第三次全国文物普查不可移动文物分类标准》⑦第三次全国文物普查不可移动文物分类标准,以下简称““三普”分类标准”。参见:河南文物网[EB/OL].(2017-09-14) http://www.haww.gov.cn/zt/3pucha/www.haww.gov.cn/html/20070914/045560.html.。根据该标准,“旧址”一词作为一种分类和命名标准,出现在第五类“5.近现代重要史迹及代表性建筑”下的“5.1重要历史事件和重要机构旧址”二级分类当中;分类对象性质与之比较相近的是同属于该一级分类中的“5.2重要历史事件及人物活动纪念地”,以及“5.3名人故、旧居”两项二级分类。而“遗址”一词作为一种分类和命名标准,则出现在第一类“1.古遗址”中,以及该级分类下的十项二级分类,如“1.6矿冶遗址”“1.8驿站古道遗址”“1.9军事设施遗址”等分类中。

根据上述分类标准,从时间上看,“旧址”应是一种时间上属于近现代的史迹或建筑,而“遗址”则是一种时间上属于古代的综合对象。虽然按照中国历史的划分标准,古代与近现代的分界点是1840年,严格意义上,“遗址”的命名对象应只包括1840年之前的遗存,而旧址的命名对象在年代上应只包括1840年及之后的史迹或建筑,但对照《认定导则》,遗址的时间范围显然已经更宽泛了。

从实体的完整性来看,在“三普”分类标准中,针对同类实体的不同保存状况是有分类区别的。古代部分的“1.古遗址”与“3.古建筑”是两项不同的一级分类,同一类对象可能因为保存状况不同分属于不同大类中。例如同为寺庙,如果保存较完整,较可能分入“3.4坛庙祠堂”,如果损毁,较可能分入“1.14寺庙遗址”;又例如同为桥梁码头,如果保存较完整,较可能分入“3.13桥涵码头”,如果损毁,较可能分入“1.10桥梁码头遗址”。而近现代部分只有“5.近现代重要史迹及代表性建筑”一项分类,而没有对照古建筑的完整与否情况再作区分:假设存在一处近现代重要机构的遗迹,那么它将无法被归类到“三普”分类标准中近现代部分下的任何一项二级分类。根据这一点推测,该分类标准的价值选取规则暗含对近现代实体的完整程度要求,即对于1840年之前的古代遗迹,如果有保护价值,是可以作为遗址保护的,而近现代史迹或建筑如果要考虑作为文物保护,应是保存相对完好的。 这一推测的内在逻辑在英国的历史建筑登录制度中也有所体现。英国的登录历史建筑分为三级,其中最高等级的Ⅰ级为拥有罕见独特价值的重要建筑,仅占总量的2.5%,而1700年之前的建筑即使仅留存部分轮廓也可被登录为Ⅰ类,1700-1840年间的建筑被绝大部分予以登录,1840-1945年间建筑的入选标准进一步严格,1945年以后的建筑需严格挑选[4],显示出历史建筑价值认定中对保存时间与完整性要求的负相关关联。

由此可见,在文物分类标准中使用的“旧址”和“遗址”的内涵同样符合两词辞海释义,并且词语内涵帮助区分了“三普”不可移动文物的涵盖范围。

三、应用分析

(一)文物保护价值与命名规律

在文物分类标准中探讨了文物保护价值的性质差异,有些文物的保护价值是有形的,例如建筑、设施等,保护对象是实体本身,保护方式可以认为是直接保护;有些文物的保护价值是无形的,保护方式就体现为保护承载无形价值的实物载体,例如事件发生地址、机构设置地址等,这类可以认为是间接保护。对于作为“事件”“机构”“人物活动”等非实体保护价值的“旧址”或“纪念地”等实物载体而言,如果自身没有其他文物价值,那么在剥离了非实体属性之后,也将失去文物保护价值,而保护价值是实体自身的诸如“建筑”“墓”“设施”“附属物”等,并不会由于与之相关的非实体文物价值的灭失而失去文物保护价值⑧“中华老字号”类别模棱两可的指代正说明了有形与无形保护价值的保护对象差异问题;无形价值即非物质价值,更适合归入非物质文化遗产类别。。

而从文物性质和词语搭配上看,“旧址”和“遗址”相关文物保护价值的性质区分也决定了文物命名规律,即保护价值是非实体的“事件”“机构”“人物活动”类的不可移动文物,其文物命名必然应包括“旧址”或“纪念地”等实体指代;而对保护价值是实体本身的“建筑”“墓”“设施”“附属物”等对象进行命名时,就不应包括“旧址”或“纪念地”等词语,以免保护价值表达误差。

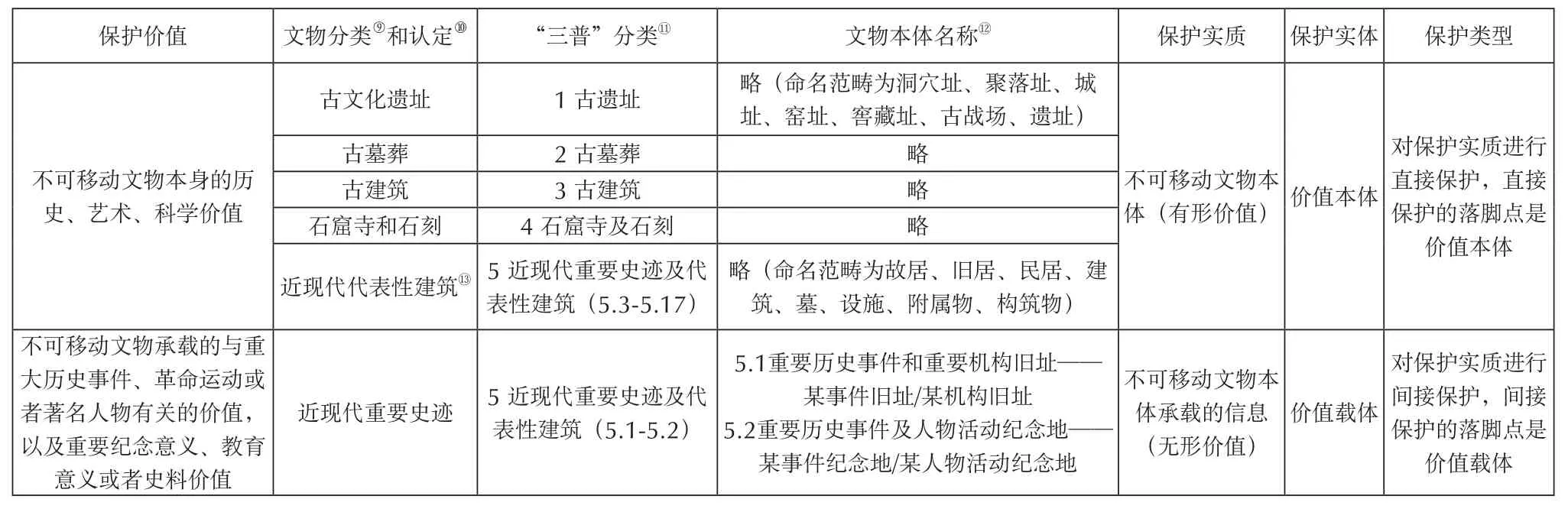

因此,不可移动文物保护价值与命名的关联呈现这样一种路径:保护价值——文物分类和认定——“三普”分类——文物本体名称(遗址、旧址分别属于不同的文物类别,代表不同的实质保护价值,因此在命名中应清晰划分)(见表1)。

从表1可见,“遗址”命名应用于有形物之后,即形成“建筑或其他实物+遗址”的命名组合;而“旧址”命名则用于无形物之后,形成“事件或机构+旧址”的命名组合;纪念地的用法为“事件/人物活动+纪念地”。

表1 不可移动文物保护价值与命名的关联

⑨《文物保护法》中归纳的不可移动文物的类型。

⑩《不可移动文物认定导则(试行)》中归纳的不可移动文物的类型。

⑪《第三次全国文物普查不可移动文物分类标准》中归纳的不可移动文物的类型。

⑫《不可移动文物认定导则(试行)》第11条对不可移动文物命名方式进行了规定,此处讨论内容包含在这条规定中,命名范畴参考“三普”分类标准。

⑬《文物保护法》中将近现代史迹和代表性建筑归为一类:与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实体、代表性建筑;而《不可移动文物认定导则(试行)》中对两者进行了区分,近现代代表性建筑不再受到前置定语的限制,反而与古代建筑一样以建筑价值为衡量标准。本文也采用《不可移动文物认定导则(试行)》的价值标准,以便于说明文物价值本体和价值载体的区别。

(二)文物使用功能与命名规律

不可移动文物的命名除了与保护价值有内在关联、应避免混淆之外,对于建筑类不可移动文物,由于其具有使用功能,并且可能在较长的时间段内使用功能常常发生变化,因此为了规范文物命名,需要处理好文物建筑使用功能与命名的关系。

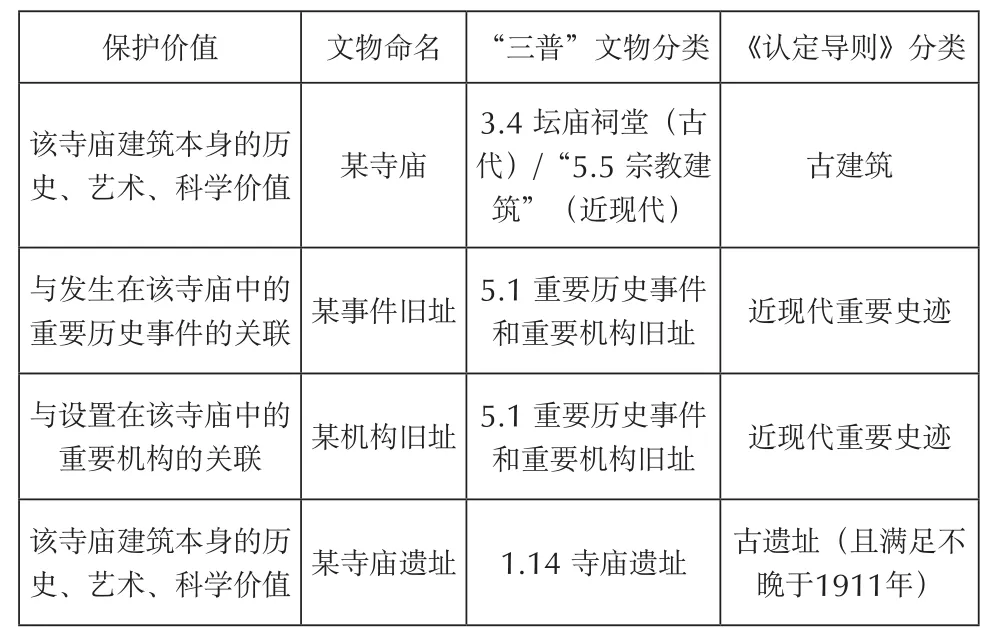

以“旧址”和“遗址”在文物命名中的用法而言,由于文物建筑使用功能在命名中的体现,“旧址”和“遗址”的用法混淆情况变得更为普遍,而这依然与文物的保护价值有关。例如某座寺庙具有作为不可移动文物进行保护的价值,但当前不再用作寺庙功能,而是作为校园使用,那么是将其命名为“某寺庙”,还是“某寺庙旧址”或者其他呢?根据“三普”分类标准,如果该寺庙的保护价值在于建筑本身,那么其命名就应为“某寺庙”而非“某寺庙旧址”,归属分类为“3.4坛庙祠堂”(古代)或者“5.5宗教建筑”(近现代);而如果该寺庙的保护价值在于发生在其中的某重要历史事件或曾设于其中的某重要机构,则其命名就应为“某事件旧址”或“某机构旧址”,归属分类为“5.1重要历史事件和重要机构旧址”;如果该寺庙受到损毁,但建筑物及构筑物局部构件或者基址尚存,属于元代以前,或1911年以前具有代表性的遗址(第5条),则其归属分类为“1.14寺庙遗址”。表2中是以某寺庙文物建筑为例的命名辨析。

依然以该寺庙命名为例,值得注意的是,应避免由于其使用功能的变迁而在文物命名中使用“旧址”来表示变迁的含义。因为如此将可能与文物分类标准中的“旧址”用法产生混淆,并且,使用功能的变迁在历史建筑中是普遍现象,如以此为标准命名,则将有大量不可移动文物需要统一标准更名,甚至将产生在有关建筑恢复原使用功能时再将“旧址”去除的需要,因此不可行。

表2 文物保护价值与命名和分类的关联例举

四、问题和建议

根据上述规范和应用分析,目前上海市不可移动文物分类中与“旧址”“遗址”有关的命名有不少值得商榷,主要总结为以下几类:

(一)“旧址”“遗址”两词在文物命名的时间概念上用法混淆,部分“遗址”文物为现代建筑遗存

在上海250处被命名为“遗址”的不可移动文物中,有约67%(不少于168处⑭根据可查验的公开资料,排除个别不确定条目。)不可移动文物可追溯的最早年代晚于1840年,即属于近现代建筑物(包括路、桥);有约57%(不少于145处⑮根据可查验的公开资料,排除个别不确定条目。)不可移动文物可追溯的最早年代晚于1911年,属于现代建筑物(包括路、桥)。这些近现代建筑物被命名为“遗址”,较大的可能性是建筑本体已经损毁,借鉴“遗址”一词在现代汉语中包含的“已毁坏的建筑物所在的地方”(《辞海〈语词卷〉》)[5]这一含义对文物进行了命名。然而这一做法违背了以“遗址”命名的文物的认定规律。根据《文物保护法》对不可移动文物的定义和“三普”分类标准,“遗址”命名只适用于古文化遗址类型,年代为古代,即1840年之前;2018年7月之后,根据《认定导则》对遗址的认定标准,建筑遗址的年代也不应晚于1911年,并且需符合具有代表性这一要求,而即使根据时间规定更宽松的《认定导则》,上海市不可移动文物中也有过半数的遗址类文物很有可能存在认定不妥的问题。

(二)“旧址”“遗址”两词在文物命名的实体遗存标准方面混淆,个别“遗址”“旧址”文物并无实体遗存

“旧址”和“遗址”两个词语在指代实物方面也存在混淆。根据《认定导则》,无论是“旧址”或“遗址”,它们的认定标准都必须符合具有一定实物的要求。而上海市不可移动文物中,个别“旧址”或“遗址”文物其实已无实体遗存,不符合被认定为重大历史事件和重要机构旧址本体尚存或者有遗迹存在(第9条),或者建筑遗址所需“局部构件或者基址尚存”(第5条)的要求(例如文物保护点中西大药房旧址,原建筑建于1928年,1990年代拆除并建起现代建筑;文物保护点劝工大楼遗址,原建筑建于1936年,1992年拆除;文物保护点《新民晚报》馆遗址,原建筑建于1931年,2008年拆除)。对已无实物遗存的“旧址”或“遗址”,如果有仍然值得保留的无形价值,在已经失去实物载体的情况下,从地理层面进行纪念,通过命名为事件或人物活动纪念地是更适宜的途径。

(三)部分命名为“旧址”或“遗址”的不可移动文物不符合相应的分类标准和命名规律

在上海市不可移动文物中,“旧址”或“遗址”类别下的命名规则不统一现象较为突出。根据前述分析,“旧址”的命名应符合“重要历史事件/重要机构+旧址”的搭配方式。而目前上海398处以“旧址”命名的不可移动文物中符合“事件+旧址”命名的有5例,符合“机构+旧址”的有293例,另有100例(25%)不符合以上两项规则。

在不符合分类规则的100例中,以建筑名称或场所名称附加“旧址”的组合为绝大多数,即前述文物使用功能与命名规律的分析中提到的情况。这种命名形式的初衷可推测为使用功能的变化(使用了“旧址”一词本身包含的搬迁含义),但根据文物认定和分类,在文物命名中,与“旧址”有关的是作为非实体保护对象的“事件”或“机构”,而无其他组合。

而同时,在“遗址”类文物建筑的命名中,则出现了违反“建筑+遗址”的命名规则(例如文物保护点上海工商学联合会遗址),同样违反了“遗址”类文物的命名规律,遗址类别仅适用于实物遗存,而不适用于“事件”或“机构”的非实物命名⑯此外,另有三处革命活动纪念地点被命名为“旧址”,如以“纪念地”命名更妥(三处文物保护点:邓演达革命活动地点旧址、中共上海临时工作委员会活动地点旧址、周恩来同志在沪早期革命活动旧址)。。

(四)对实际为旧址的不可移动文物命名中包含“旧址”一词的标准不统一

在实际为旧址的不可移动文物的命名中还存在一个现象,即部分命名中包括“旧址”一词,部分命名中未包括该词,或者有的使用其他词语代替。这种不统一的情况无助于通过文物命名分辨文物类型和价值,而这一现象甚至出现在级别较高的文物中(例如全国重点文物保护单位“中国共产党第一次全国代表大会会址”相对于“中国共产党第二次全国代表大会旧址”;上海市文物保护单位“中国记协成立大会会址”相对于“中国左翼作家联盟成立大会旧址”)。在个别案例中,大会“会址”与大会“旧址”的命名差异在实际中并无显著区别,而根据文物分类,大会会址的保存价值在于大会本身是重要历史事件,符合“重要历史事件+旧址”的分类和命名规则,因此大会“旧址”相对于大会“会址”更符合不可移动文物命名逻辑,而现存的个别命名差异并未有助于命名的清晰可辨,相反却可能产生混淆。

结语

通过对上海市不可移动文物“旧址”“遗址”相关命名的分析可以看到,对文物的合理命名首先是建立在规范用词的基础上,其次还应遵循有关行业规定,即符合《文物保护法》《不可移动文物认定导则(试行)》等法律规定。而如果忽视文物命名中的规范性问题,则可能导致文物名称不能清晰地代表文物的实质,进而造成文物分类紊乱、文物价值认定不清的印象。长此以往,更可能阻碍文物的规范管理、文物保护的宣传工作。

因此,从文物管理的角度看,规范例如“旧址”“遗址”等文物命名将有助于使其更准确地符合《文物保护法》对不可移动文物认定的概念,帮助理清文物分类,以及未来文物类法规的细化和执行。同时,在文物保护宣传方面也将通过提升不可移动文物行政工作的规范程度,增强社会公众对政府部门文物管理能力的信任与信心,也帮助公众树立更为客观准确的文物认知。

同时,借助《不可移动文物认定导则(试行)》出台的良好时机,结合《上海市文物保护条例》对不可移动文物定期评估机制的有关规定,可择定时机更正一批存在不妥的不可移动文物名称;日后,在对不可移动文物定期评估的工作中,结合法律法规的更新情况,以及不可移动文物在岁月更迭中发生的实际变化,重视文物名称的复核工作,利用好文物名称在文物管理工作中起到的作用。再者,在条件成熟时,或引入技术手段,对文物命名进行标准化管理,进一步理清各类文物的价值、分类、名称等基础概念,并与相关法律、法规挂钩,为文物保护的精细化管理打下更好的基础。