不同孔径通道PCNL治疗输尿管上段结石的疗效和安全性分析

2019-10-25顾豫飞李文峰

顾豫飞,李文峰

(上海交通大学医学院附属第九人民医院泌尿科,上海 200011)

输尿管上段结石为泌尿系常见结石,患者的疼痛感、不适感明显,正常生活及工作受到显著影响。对于该类患者,临床可采用的治疗方案包括体外冲击波碎石、输尿管镜碎石、经皮肾镜取石术(percutaneous nephrolithotomy,PCNL)、腹腔镜下输尿管切开取石、开放手术等。研究显示,PCNL具有损伤小、成功率高等优势,其已成为输尿管上段结石的首选治疗方案[1-2]。随着PCNL的广泛开展,有文献报道,PCNL术后出血、感染等并发症较为常见,且发生率受通道孔径影响明显[3]。传统的经皮肾通道孔径为30~36 F,虽然碎石取石效果较为理想,但侵入性、创伤性较大,术后并发症发生风险较高[4]。随着微创技术的进步,标准通道(20~24 F)、微通道(14~18 F)在输尿管上段结石的临床处理中得到广泛应用,但目前临床有关通道孔径的选择尚存在争议。现就两种不同孔径通道PCNL治疗输尿管上段结石的疗效与安全性进行对比,为PCNL通道孔径选择提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择上海交通大学医学院附属第九人民医院2013年10月至2018年2月收治的78例输尿管上段结石患者作为研究对象。所有患者均经彩色多普勒超声、腹部平片或CT等检查明确诊断,拟于接受PCNL治疗,结石最大直径≤2 cm;排除既往有同侧肾脏手术史者,以及合并尿路感染、先天性肾脏畸形、肾功能不全者。采用随机数字法将患者分为标准通道组和微通道组,各39例,分组方法:设计范围为0~77、奇偶比1∶1的随机数字表,患者获取随机数字,随机数字为奇数者纳入标准通道组,随机数字为偶数者纳入微通道组。两组患者的性别、年龄、结石直径、肾积水程度比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经上海交通大学医学院附属第九人民医院医学伦理委员会批准,患者均签署了知情同意书。

表1 两组输尿管上段结石患者一般资料比较

a为χ2值,b为u值,余为t值

1.2治疗方法 两组患者均行全身麻醉,取截石位,于膀胱镜下向患侧输尿管逆行插入输尿管导管至肾盂或输尿管上段,给予0.9%氯化钠注射液持续静脉滴注,创造人工肾积水状态。而后取俯卧位,稍垫高患侧,于B超引导下确定目标肾盏,一般首选上盏,条件不佳时考虑中盏。以第12肋下缘或第11 肋间作为穿刺点,范围为腋后线与肩胛下角线之间,使用18 G穿刺针穿刺肾盏,有落空感或拔出针芯可见尿液溢出说明穿刺成功[5]。穿刺成功后,置入硬导丝,退出穿刺针。

标准通道组扩张通道至24 F建立经皮肾通道,选用20.8 F肾镜通过钬激光进行碎石,术毕留置5~7 F双J管及20 F肾造瘘管。微通道组扩张通道至16 F建立经皮肾通道,采用输尿管镜或肾镜,通过钬激光进行碎石,术毕留置5~7 F双J管及14 F肾造瘘管。两组患者术后均常规使用抗生素预防感染,4~7 d后复查CT,评价肾功能及碎石效果,根据评估结果选择拔除肾造瘘管或二期手术、或体外碎石治疗,术后1个月视情况拔除双J管。

1.3观察指标 记录两组患者的手术时间(自穿刺开始至造瘘管放置完毕)、术中出血量,分析手术情况;记录两组患者的血红蛋白下降值(术前与术后 3 d内血红蛋白最低值的差值)、住院时间,以及术后4 h舒适度评分(bruggrmann comfort scale,BCS)、疼痛视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分,分析恢复情况;比较两组患者术后并发症(输血、发热)的发生情况,评价两种不同孔径通道PCNL治疗的安全性;以一期手术成功率及术后1周、1个月、3个月的结石清除率评价两组患者的治疗效果。

2 结 果

2.1手术情况 两组患者的手术时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。微通道组患者术中出血量低于标准通道组(P<0.01);见表2。

组别例数手术时间(min)术中出血量(mL)标准通道组3983±1212.3±2.0微通道组 3987±122.2±0.6t值1.32029.931P值0.095<0.001

2.2恢复情况 两组患者的血红蛋白下降值、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。微通道组患者术后4 h的BCS评分高于标准通道组,VAS评分低于标准通道组(P<0.01);见表3。

组别例数血红蛋白下降值(g/L)住院时间(d)术后4 h BCS(分)术后4 h VAS评分(分)标准通道组3912.3±3.86.4±1.01.56±0.397.0±1.3微通道组 3911.6±4.36.3±0.82.96±0.174.0±0.7t值0.6890.89220.55012.529P值0.2460.188<0.001<0.001

BCS:舒适度评分;VAS:视觉模拟评分法

2.3并发症发生情况 标准通道组输血、发热的发生率分别为7.69%(3/39)、12.82%(5/39),微通道组分别为5.13%(2/39)、15.38%(6/39),两组患者术后输血和发热的发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.214,0.106,均P>0.05)。

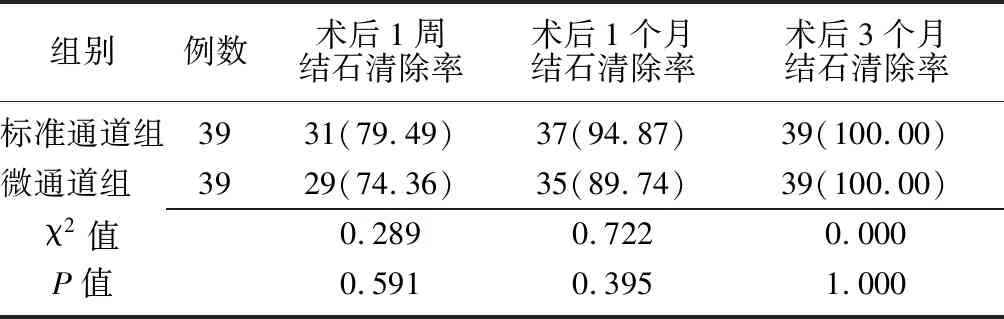

2.4治疗效果 两组患者的一期手术成功率均为100.00%(39/39),术后1周、1个月、3个月的结石清除率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组输尿管上段结石患者的治疗效果比较 [例(%)]

3 讨 论

在输尿管上段结石的治疗中,开放手术因创伤较大,现已逐渐被其他方法取代。但目前临床常用的输尿管上段结石治疗方案均存在不足,如体外冲击波碎石不适用于停留在输尿管内超过1个月的结石,输尿管镜下激光碎石或弹道碎石易出现结石移位等[6-7]。输尿管上段结石易导致上尿路梗阻,输尿管上段及集合系统扩张积水,为经皮穿刺创造了良好条件;同时,既往研究显示,对于L4以上水平的输尿管结石,PCNL的结石清除率明显高于输尿管镜[8]。故近年来PCNL在输尿管上段结石的治疗中得到广泛应用。

目前,临床对PCNL的争议主要集中于通道孔径选择,早期经皮肾通道需要30 F,但较大的通道孔径对肾皮质损伤较为明显,近年已逐渐被标准通道(20~24 F)、微通道(14~18 F)所取代[9]。与早期30 F经皮肾通道相比,直径为20~24 F的标准通道及直径为14~18 F的微通道具有创伤小、操作灵活、并发症少等优势,但也存在手术时间长、视野有限、取石不方便等缺点。因此,达到治疗安全性与治疗效果的平衡是通道孔径选择的重要依据。

本研究结果显示,微通道组术中出血量低于标准通道组,说明微通道的安全性存在一定优势。其主要体现在:随着手术技巧的成熟,视野对微通道术式操作时间的影响明显减小,而更小的通道直径不仅降低了肾血管和肾盏撕裂的可能,也使视野受出血干扰更小,故虽然视野小,但视野的清晰度得到了良好保证[10-11]。因此,虽然微通道操作难度较高,但更低的出血量使得手术视野更为清晰、碎石过程更为精细。

BCS是评价患者舒适度的重要量表,近年来随着微创理念的进步,越来越多的学者开始关注患者术后舒适度这一概念[12]。本研究结果示,微通道组患者的术后4 h BCS高于标准通道组,VAS评分低于标准通道组,说明其舒适度更佳、疼痛更轻,故这一术式也更易被患者所接受。另一方面,更高的舒适度、更低的疼痛程度亦有助于患者早期恢复。

有学者认为,随着通道孔径的减小,患者肾盂内高压、术后发热、感染风险升高[13-14]。但本研究并未发现两组患者术后并发症发生率的差异,其原因可能为:虽然微通道可能诱发肾盂内高压,但其扩张时对肾实质损伤更小、不易损伤血管且进入肾盏相对容易,故在一定程度上使得并发症发生风险降低[15]。此外,术中碎石过程持续负压吸引,能使肾盂保持较低压力,而术后抗生素的预防性应用可能有助于减少术后并发症的发生[16-17]。

本研究在结石清除效果的对比中,两种不同孔径通道PCNL治疗输尿管上段结石的疗效差异无统计学意义,虽然微通道组术后1周和术后1个月的结石清除率略低于标准通道组,但两组患者术后3个月的结石清除率均达到100%,表明两种孔径通道均可确保结石清除效果。理论上,微通道PCNL术后可不留置肾造瘘管,以进一步减轻疼痛[18]。亦有学者指出,无管化PCNL概念适用于术中出血量较小、冲洗液与尿液颜色理想、结石较小、术中清除彻底的患者[19-20]。基于控制变量的考虑,本研究并未涉及肾造瘘管是否留置的问题。此外,关于直径>2 cm的输尿管上段结石是否适用于微通道治疗,仍有待探究。

综上可知,标准通道与微通道PCNL治疗输尿管上段结石的疗效与安全性相似,但微通道在术中出血量、术后舒适度等方面存在明显优势,临床推广应用价值更为理想。