去白细胞悬浮红细胞悬液的临床应用效果及不良反应观察

2019-10-24河南科技大学临床医学院河南科技大学第一附属医院471003拓冬冬

河南科技大学临床医学院 河南科技大学第一附属医院(471003)拓冬冬

近年来,随着医疗技术的进步和发展,输血治疗被广泛应用于临床中,但输血过程中患者极易出现溶血性、非溶血性及细菌污染等不良输血反应。其中,最为常见的为非溶血性输血反应,具有15%~37%的高发生率[1]。白细胞为非溶血性输血反应的主要相关因素。本文旨在探讨去白细胞悬浮红细胞悬液的临床应用效果及不良反应,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 基本资料 选取2016年5月~2018年5月这一阶段我院收治的54例去白细胞悬浮红细胞的输血患者作为研究组,选取2000年1月~12月普通一次性输血器直接输血的54例患者临床资料为对照组,其中,研究组男30例,女24例;年龄20~65岁,平均(42.51±7.32)岁。对照组男29例,女25例;年龄19~68岁,平均(43.32±7.15)岁。两组基线资料(P>0.05),具可比性。

1.2 方法 两组进行输血治疗时均严格遵循无菌操作。对照组采用普通一次性输血器直接输注我院中心血站提供的全血。研究组采用去白细胞悬浮红细胞悬液,其性质为每单位200ml全血红细胞与添加剂(腺嘌呤、氯化钠、甘露醇等),滤除99.9%以上白细胞,其绝大部分的抗凝剂与保存损害物会随血浆去除。

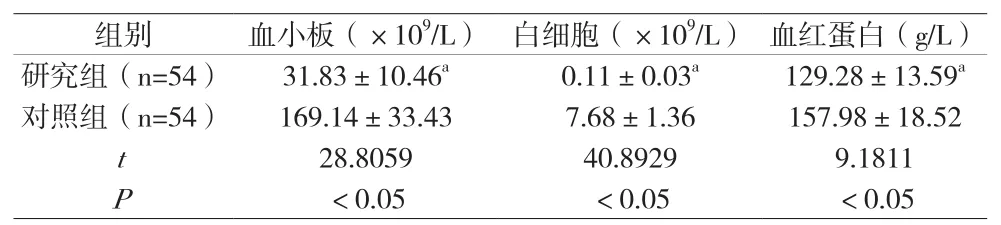

1.3 观察指标 观察并比较两组患者滤除后的的血小板、白细胞、血红蛋白计情况;以及两组不良反应发生情况,包括发热、蛋白尿、过敏等。

1.4 统计学方法 使用SPSS21.0软件进行数据分析处理,计数资料用例和百分率[n(%)]表示,用χ2检验;计量资料采用()表示,用t检验,若P<0.05,则两组比较差异存在统计学意义。

2 结果

2.1 两组白细胞滤除效果比较 研究组滤除后的血小板、白细胞、血红蛋白计数显著低于对照组(P<0.05),见附表。

2.2 两组不良反应发生情况比较 研究组不良反应总发生率为9.25%(5/54)显著低于对照组的29.63%(16/54)(P<0.05,χ2=7.1527)。

3 讨论

本研究结果显示:研究组滤除后的血小板、白细胞、血红蛋白计数均显著低于对照组,不良反应总发生率亦显著低于对照组,表明去白细胞悬浮红细胞悬液应用于临床中效果显著,利于降低输血不良反应发生几率,改善血液学指标。分析其原因:输血不良反应的出现与血浆成分有关,即白细胞,其是血浆的主要成分,有利于对异物进行吞噬,产生抗体,对机体进行保护。若血小板上的抗原、供体白细胞和输血者血浆中的抗体出现抗原-抗体反应,会使补体被激活,促使血管活性物质被释放,从而导致输血不良反应的出现。因此,去白细胞悬浮红细胞悬液可以使输血安全和患者的安全得到有效保障。临床相关学者不断深入对输血反应的研究后提出,若白细胞含量少于0.5×109/L,可以对输血不良反应的出现进行有效预防。因此,去白细胞悬浮红细胞悬液不仅可以有效预防无效的血小板输注、同种免疫反应等不良现象的出现,也可以使白细胞相关传染病传播的风险性减少。相关报道指出,去白细胞悬浮红细胞悬液其具有高达99.9%的白细胞去除率,且操作简易、选择功能良好,是目前去除白细胞的最有效方法。但采用去白细胞悬浮红细胞悬液时需注意:血液保存期间会出现活性物质,主要是由于白细胞裂解和血液内不同成分之间相互作用生成,此类活性物质会出现无法被滤除的现象。因此,临床应用需要严格控制其血液保存质量[2]。由于受到样本量、时间等因素限制,本研究未对两组患者的体温、纤维蛋白原等情况进行分析,有待临床进一步研究证实。

附表 两组白细胞滤除效果比较()

附表 两组白细胞滤除效果比较()

注:与对照组相比,aP<0.05。

组别 血小板(×109/L) 白细胞(×109/L) 血红蛋白(g/L)研究组(n=54) 31.83±10.46a 0.11±0.03a 129.28±13.59a对照组(n=54) 169.14±33.43 7.68±1.36 157.98±18.52 t 28.8059 40.8929 9.1811 P<0.05 <0.05 <0.05

综上所述,去白细胞悬浮红细胞悬液应用于临床中效果显著,有利于减少输血不良反应发生几率,改善血液学指标,具有临床应用价值。