复原通络方治疗下肢血栓性浅静脉炎的临床观察*

2019-10-24柳国斌毛丽萍

何 伟,柳国斌,毛丽萍

(上海中医药大学附属曙光医院,上海 201203)

血栓性浅静脉炎临床发病率约为3%~11%[1],多发于大、小隐静脉、头静脉及贵要静脉[2]。西医学认为该病是因各种原因引起血液滞留在浅静脉内,发生异常凝固,阻塞静脉,血液回流障碍而发病的[3]。历来中医医家大都从湿热与瘀血论治[4]。中医学认为湿热下注,水湿运化失常,则发为下肢红肿;瘀血阻滞下肢脉络则发为疼痛;湿热、瘀血阻碍气血运行,则易生条索状结节,并色素沉着。本病虽有一定的自限性,但若不采取及时有效的治疗,将会影响患者的生活质量,并可能引起并发症。经过长期临床实践,笔者发现中医药治疗本病有一定的优势,不仅能明显改善临床症状、体征,而且可以有效改善血液高凝状态,降低复发率。本研究主要是观察吾师柳国斌教授临床经验方复原通络方(生黄芪9 g,红花 3g,鸡血藤 9g,伸筋草 9g,路路通 9g,积雪草 9g)治疗瘀血阻络型下肢血栓性浅静脉炎的临床疗效。

1 资料和方法

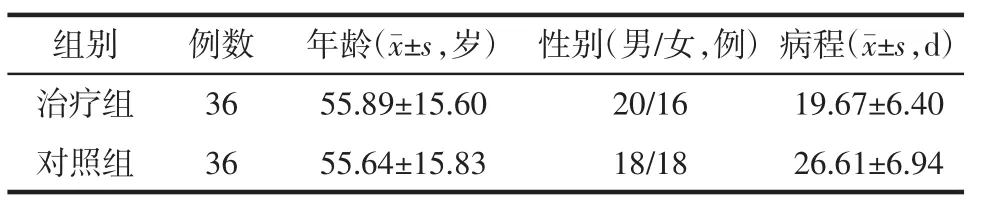

1.1 一般资料 选取2016年9月—2017年9月上海中医药大学附属曙光医院门诊患者中患有下肢血栓性浅静脉炎瘀血阻络型的患者共计72例,按随机数字表法随机分为治疗组、对照组各36例。治疗组中男20例,女16例;年龄28~82岁,平均(55.89±15.60)岁。对照组中男 18例,女 18例;年龄(26~79)岁,平均(55.64±15.83)岁。两组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 治疗组与对照组一般资料比较

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:1)符合《中华人民共和国中医药行业标准诊断标准》中的“青蛇毒”诊断标准[5],表现为下肢浅静脉的红肿疼痛,形似索状,波及范围广。病变的筋脉会产生条索状或结节状肿硬,并伴有表面色素沉着。2)下肢静脉彩超显示有血栓,但未波及深静脉者。3)符合中医瘀血阻络型诊断标准。

排除标准:1)符合下肢浅静脉血栓但伴有严重静脉曲张甚至活动性溃疡未愈合或其他需要外科处理的严重情况。2)合并严重基础疾病者。3)不配合治疗者。4)辨证不属瘀血阻络型者。

1.3 治疗方法 对照组给予西医常规治疗:阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司,J20130078,100 mg/片)口服,每次1片,每日1次。治疗组在口服等量阿司匹林肠溶片的同时加用复原通络方:生黄芪9 g,红花 3 g,鸡血藤 9 g,伸筋草 9 g,路路通 9 g,积雪草9 g,每日1剂,水煎服。两组均治疗8周,对比治疗前后症状、体征及血液流变学相关指标改变情况。

1.4 疗效评价标准 主要疗效指标包括下肢红肿、疼痛、色素沉着、硬结或条索状物症状及血液流变学相关指标。根据《周围血管疾病中西医诊疗学》中的相关疗效评定标准,结合临床实际情况,设立了以下评价标准[6]:痊愈:无肿痛,无色素沉着,条索状物消失,血液流变学相关指标正常;显效:无肿痛,无色素沉着,但条索状物未完全吸收,血液流变学相关指标部分恢复正常;有效:肿痛有减轻,色素沉着变浅,条索状物部分吸收,血液流变学相关指标改变不明显;无效:以上症状、体征及血液流变学指标无改变。

总有效率=痊愈率+显效率+有效率。

各临床症状以评分表示。分为无症状(0分)、轻度(2分)、中度(4分)、重度(6分)。

1.5 观察指标及统计方法 治疗8周后,主要症状改善情况及实验室指标血液流变学:血浆黏度100 s、纤维蛋白原、全血黏度200 s、全血黏度30 s的改变。

1.6 统计方法 利用SPSS 19.0软件分析,计量资料采用均数±标准差表示,治疗前后比较采用配对t检验,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料组间比较采用卡方检验,P<0.05差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗组与对照组的疗效比较 经卡方检验,治疗8周后,治疗组与对照组总有效率差异显著(P<0.05)。见表 2。

表2 治疗组与对照组治疗疗效比较 例

2.2 两组治疗前后症状评分比较 治疗前两组症状、体征评分无统计差异(P>0.05),具有可比性。8周后,治疗组的红肿、疼痛、色素沉着和条索状物的症状改善较对照组有统计学差异(P<0.05)。见表3。

2.3 两组治疗前后血液流变学指标比较 治疗前,两组血液流变学无统计学差异(P>0.05),具有可比性。治疗8周后,两组的相关指标都有所改善,但治疗组改善更明显(P<0.05)。见表4。

表3 治疗组与对照组在治疗前后症状评分比较分

表3 治疗组与对照组在治疗前后症状评分比较分

注:两组治疗前后组内比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

组别 例数 时间 红肿 疼痛 色素沉着 条索状物治疗组 36 治疗前 2.83±0.70 2.78±0.64 2.06±1.04 2.06±0.80治疗后 2.17±0.61*#1.97±0.56*#1.78±0.80*#1.69±0.93*#对照组 36 治疗前 2.69±0.75 2.72±0.74 1.94±0.86 2.00±0.76治疗后 2.47±0.77*2.44±0.77* 1.83±0.78*1.94±0.72*

表4 两组患者在治疗前后血液流变学指标对比

表4 两组患者在治疗前后血液流变学指标对比

注:两组治疗前后组内比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

组别 例数 时间 血浆黏度100 s(mPas)纤维蛋白原(g/L)全血黏度200 s(mPas)全血黏度30 s(mPas)治疗组 36 治疗前 1.89±0.15 7.39±2.06 5.61±0.99 8.12±1.64治疗后 1.52±0.18*#2.91±0.72*#4.10±0.34*#5.25±0.87*#对照组 36 治疗前 1.86±0.12 7.40±1.65 5.58±0.81 8.04±1.42治疗后 1.78±0.10*6.31±1.99*4.73±1.00* 6.72±1.40*

3 讨论

中医学认为本病多由寒湿、湿热、外伤等致病因素导致瘀血阻滞于脉络而发病[7]。其基本病机可概括为湿、热、瘀[8]。根据病变阶段的不同,病机侧重点不同[9]。如急性期,以红肿热痛为甚,故主要表现为“湿”“热”的病机;而慢性期,则红肿不甚明显,可有疼痛,可见色素沉着及条索状物,多表现为“瘀”的病机。故根据中医辨证论治,针对慢性期(瘀血阻络型)应侧重活血通络,以疏通气血[10]。复原通络方中黄芪益气扶正、消肿、敛疮生肌。红花活血调经、祛瘀止痛。鸡血藤活血补血,兼能止痛、舒筋活络。路路通具有祛风、除湿、通经之功。伸筋草除具有祛风、除湿、舒筋活络之效,亦能消肿。积雪草清热利湿、消肿解毒、活血化瘀。六药合用,活血通络,止痛消肿之功愈显。西医学认为下肢血栓性浅静脉炎常伴有下肢静脉功能不全[11],静脉血液回流障碍更易造成血液淤滞、血栓形成,周围组织代谢废物堆积,引发炎症反应[12]。研究发现血液流变学的异常程度与静脉血栓形成呈正相关[13]。因此,改善患者的血液流变学对本病的治疗意义重大。现代药理学表明:黄芪中提取的多糖类具有明显的抗菌抗炎作用,减轻局部炎症反应;红花具有抗炎镇痛作用,其主要成分黄酮类化合物红花黄色素(SY)可降低血液黏稠度,促进血液流变学的改善[14],故能很好地防治血栓形成,控制局部炎症反应。有研究表明,鸡血藤可通过抗血小板聚集抑制血栓的形成[15];路路通可抑制血栓形成,降低血液黏稠度及纤维蛋白元含量[16],此两味药可协同红花改善血液流变学,降低血黏度,有效防治血栓的形成。而伸筋草具有明显抗炎镇痛作用,对急、慢性炎症均有很好的抑制作用[17]。积雪草的主要成分积雪草苷有抑制瘢痕增生及抑制黑色素沉积的作用,可以淡化色素沉着。故六药配伍使用,不仅能协同改善红肿、疼痛症状,且能改善血液黏稠程度,使下肢血栓性浅静脉炎患者能够有效控制病情发展,改善血液循环,减少炎症发生,从而能够明显缓解临床症状。长期服用还能从根本上改善下肢血栓性浅静脉炎患者的血液淤积及血流缓慢情形,促进静脉回流。