基于数据挖掘技术的中医药治疗小儿鼻窦炎现代文献研究❋

2019-10-21吴文先

田 丽,李 芳,吴文先△

(1. 河南省中医药研究院,郑州 450004; 2. 广州中医药大学第二临床医学院,广州 510405)

儿童鼻窦炎是儿童的一种多发病、常见病,主要表现为鼻塞、黏液性或黏脓性鼻涕,伴不同程度发热、头痛、鼻出血、精神差等。慢性迁延患儿常合并周边临近器官病变,如中耳炎、腺样体炎、扁桃体炎等。由于婴幼儿阶段鼻窦结构、功能尚未发育完善,免疫功能亦未完全发育易受感染,临床过程中许多急性鼻窦炎易被误认为普通感冒,而未得到足够疗程药物治疗。加之近年来空气环境污染等多种因素影响,儿童鼻窦炎发病率呈逐年上涨趋势[1],其中急性感染性鼻-鼻窦炎患病率高达5%~6%,严重影响患儿及家庭的生活质量[2]。

儿童鼻窦炎的现代医学治疗以药物保守治疗为主,即抗生素、抗组胺药、鼻用糖皮质激素、黏液溶解促排剂,此外还有鼻腔冲洗、负压鼻窦置换等局部辅助治疗[3]。由于抗生素疗程较长(急性期需使用2~3周),家长对抗生素、糖皮质激素的治疗有疑虑和抵触心理,婴幼儿难以配合鼻腔冲洗、负压置换,以及鼻窦生理结构功能不完善、窦口小、位置相对高等多重因素影响,导致儿童鼻窦炎往往疗效欠佳,迁延反复,引起反复呼吸道感染、腺样体肥大、中耳炎、鼻后滴漏等多种并发继发性疾病,彼此影响,恶性循环。

而中医药治疗鼻窦炎有着悠久的历史,对鼻窦炎病因病机有着独特、系统的认识,临床治疗用药有着丰富的经验,内服外治方法众多。近年来,中医药治疗小儿鼻窦炎的相关中医文献报道也日益增多。本文通过数据挖掘将近年来相关文章进行筛选、梳理、总结,对中医药用药规律进行数据分析,以期为中医药治疗小儿鼻窦炎提供科学依据,为临床治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

计算机检索中国知网(中国期刊网,CNKI)、维普期刊全文数据库及万方数字化期刊全文数据库建库至2017年收录的有关中医药治疗小儿鼻窦炎的期刊文献。

1.2 检索词

鼻窦炎、鼻渊;儿童、小儿、婴幼儿;中医、中药、中成药、中西医、中草药;检索式为ANDAND。

1.3 纳入和排除标准

纳入标准:采用中医药治疗小儿鼻窦炎的临床文献,治疗方式包括中药制剂内服或外用,或内外结合,研究类型包括病例报告、病例对照试验和医案。排除标准:排除理论探讨、动物实验、综述类文献;重复发表的论文或同一中药处方发表2篇或2篇以上者,仅选取时间在先者1篇;无法获取原文的文献。

1.4 中药药名的规范统一

参考《中药学》[4]教材,对文献中涉及中药名称的别名、错别字、省略词进行统一和规范,如蝉衣、蝉蜕统称为蝉蜕,二花为金银花,苇茎、芦根统称芦根。另外,针对同一药材使用不同炮制方法的情况,如清半夏、法半夏,生麻黄、炙麻黄则结合临床,若药效差别较大则被统计为不同药物,反之则列为同一中药进行数据分析。

1.5 数据录入与统计分析

1.5.1 文献研究各项目的频数统计分析 筛选符合纳入标准的文献,然后将文献的题目、发表年份及刊物、临床研究方法、中医治疗方式、内服中药剂型、外治中医方法等本次文献所需研究项目逐条录入Excel表,利用文献计量方法,采用Excel软件进行频数统计分析。

1.5.2 内服中药处方的数据录入与分析 在符合纳入标准的文献中,通过逐篇阅读筛选出具有完整内服中药处方的文献(中成药除外),将这些文献中每张处方单独输入一个TXT文档(录入时每味药物单独一行),建立一个由多个TXT文档组成的数据库,然后将该数据库中数据输入中医传承辅助平台系统V2.0,以进一步分析药物使用频次及药物的相互关联性(预先设定最小支持度设为0.12,置信度设为0.3),进行用药规律挖掘。

同时参照《中药学》教材[4],对涉及中药进行功效、药性分类建立Excel表,统计出现各类药物的数量及出现频次,然后由高到低进行排序分析。

2 结果

2.1 文献发表年代分布情况

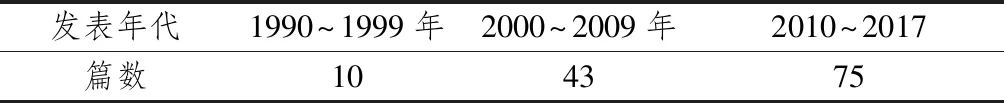

表1显示,经过收集、阅读筛选、整理,共纳入文献128篇。

表1 文献发表年代分布情况

2.2 文献临床研究方法采用情况

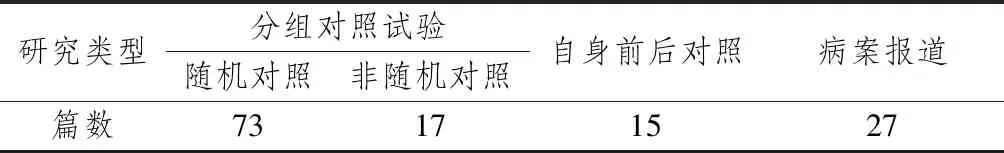

表2显示,128篇纳入文献中,90篇为临床分组对照试验,其中73篇为随机对照试验,但除个别文章说明随机方法(如采用随机数字表法)外,其他均未说明;自身前后对照15篇,病案报道27篇。

表2 临床研究方法采用情况

2.3 中医治疗方法使用情况

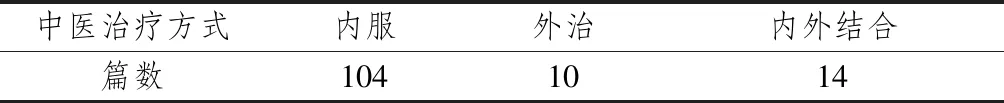

表3显示,在纳入的128篇中医治疗小儿鼻窦炎文献中,治疗方式以内服给药为主合计104篇,但单纯外治以及内外结合的文献也占到一定比例。

表3 中医治疗方法使用情况

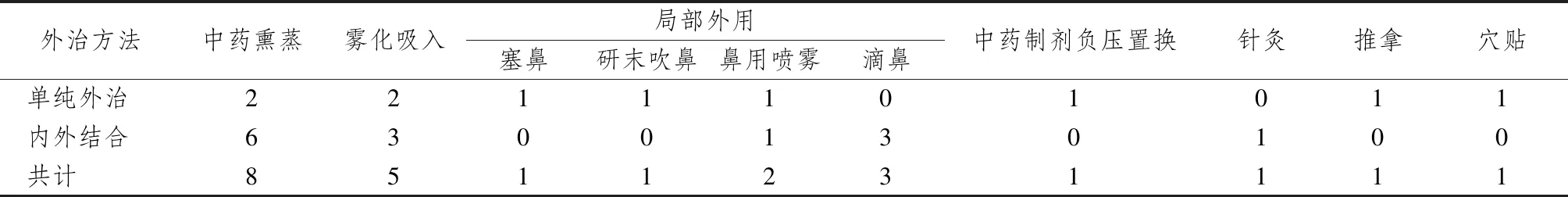

2.4 中医外治法使用情况

表4显示,涉及中医外治的文献共24篇,其中单纯外治10篇,内服外治结合14篇,涉及到的外治方法种类丰富,既有熏蒸、穴位贴敷、针灸、推拿、局部外用(吹鼻、滴鼻等)等传统中医外治方法,也有结合雾化、负压置换的现代医学手段创新外治方法。

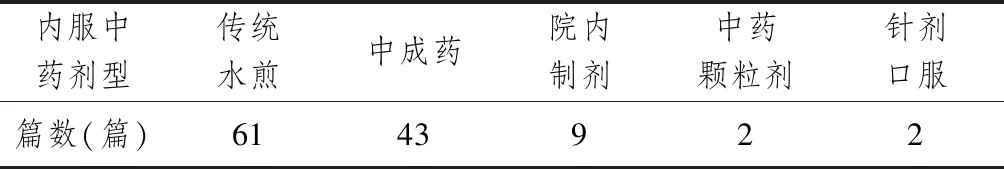

2.5 内服中药的剂型使用情况

表5显示,采用内服给药的文献共118篇,其中单纯中药内服104篇(65篇具有完整中药处方),内外结合14篇。2篇未具体说明中药剂型,1篇同时采用中药水煎及中成药。内服中药除传统水煎剂外,中药颗粒剂、中成药等这些结合现代制药工艺的新型中药剂型比例占到50%以上。

表4 中医外治方法使用情况

表5 内服中药剂型使用情况

2.6 内服中药的用药规律分析

具有完整内服中药处方的文献共65篇,涉及中药复方101首中药117味,药物使用总频次1209次,使用中药频次及关联分析具体如下。

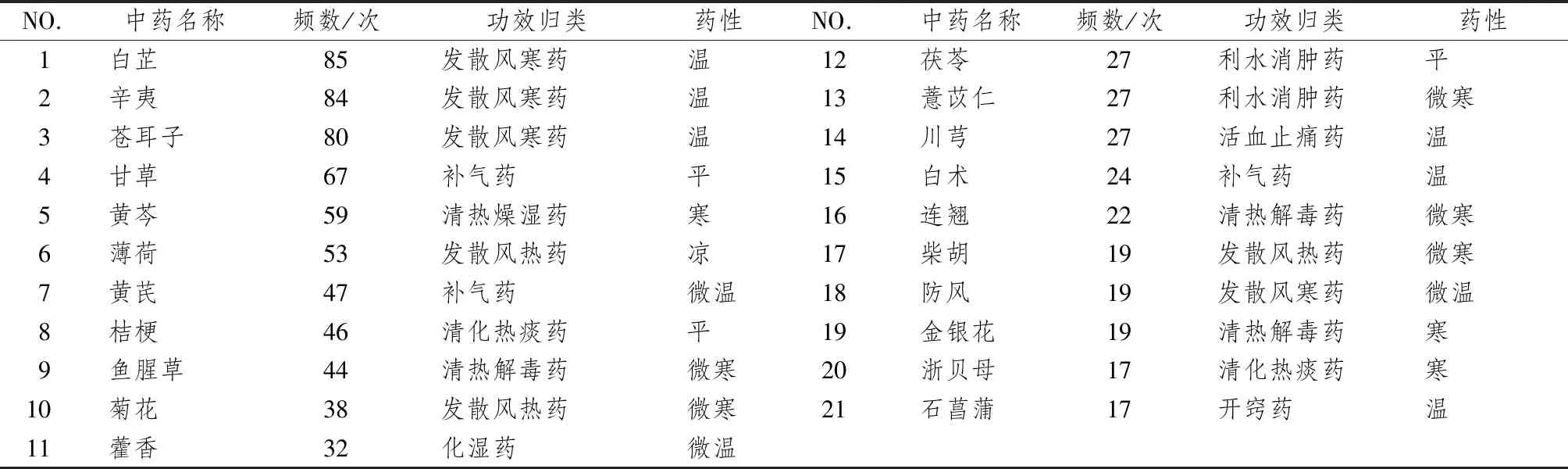

2.6.1 药物频次分析(使用频次、药性、功效) 表6显示,具有完整内服中药处方的文献共65篇,涉及中药复方101首中药117味,药物使用总频次1209次,其中使用频次高于15次的有21味中药,前5位依次是白芷、辛夷、苍耳子、甘草、黄芩,同时统计高频使用中药的功效归类及药性。

表6 使用频次15次以上的单味中药频次分析比较

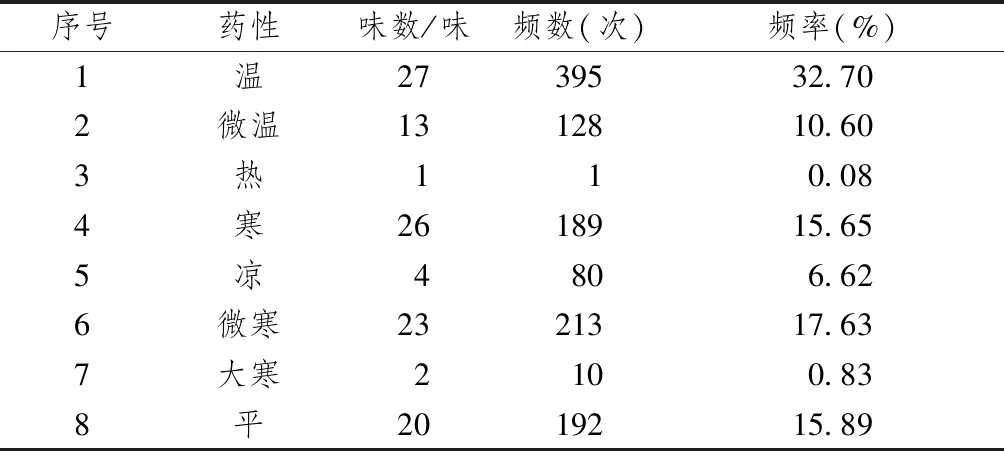

表7显示,参考《中药学》[4]对117味中药进行药性归类,并统计不同药性的分布频数及所占百分比,结果除牡丹花一药未能查阅到药性归类以外,其余116味中药使用总频次为1208次,其中温热药物(温、微温、热)共41味,使用频次共计524次占43.38%;寒凉药物(寒、凉、微寒、大寒)55味,使用频次共计492次占40.73%,平性药物20味,使用频次共计192次占15.89%。

表7 中药药性分析(%)

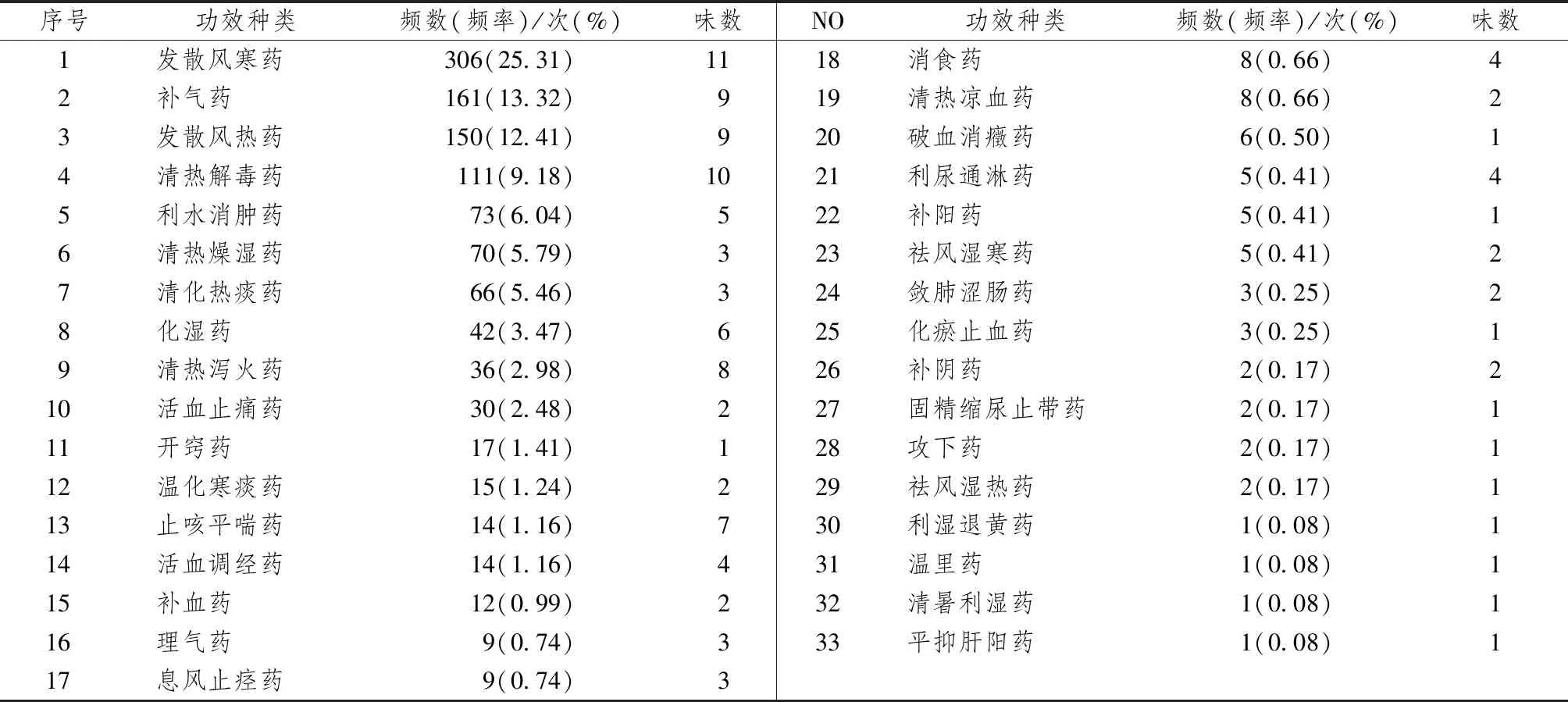

表8显示,根据《中药学》[4]将117味中药按功效进行分类,其中鱼脑石、牡丹花、皂角刺3味药无明确功效分类未予统计。剩余的114味中药共计分类33种,使用频次和味数均在前4名的依次为发散风寒药、补气药、发散风热药和清热解毒药。

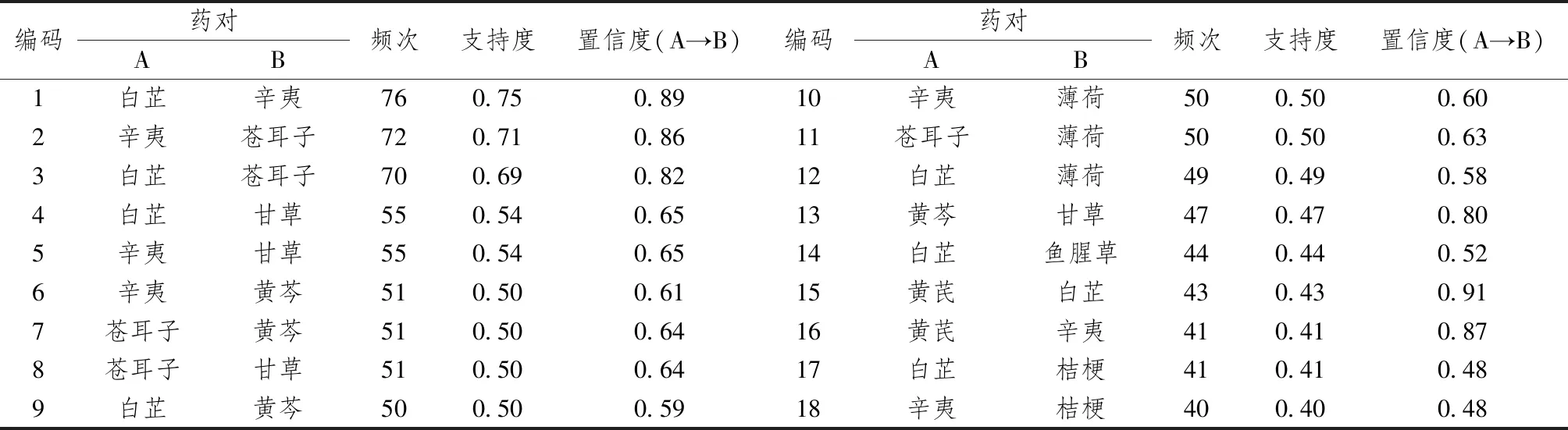

2.6.2 药物关联分析(药对,2味药联用) 表4、9显示,使用频次在30次以上的药对共有28对,其中置信度(A→B)前10名药对由高到低依次为黄芪、白术(0.98),黄芪、甘草(0.93),白芷、甘草(0.91),川芎、甘草(0.91),茯苓、甘草(0.90),白术、甘草(0.89),麻黄、甘草(0.88),桂枝、甘草(0.88),细辛、甘草(0.88),辛夷、甘草(0.86)。将使用频次在40次以上的药对进行功效分类配伍分析。

3 讨论

3.1 文献研究方法分析

本次研究共纳入文献128篇,根据文献发表年份可以发现,近年来关于儿童鼻窦炎的中医研究文献日渐增多,且研究方法由传统个案病例报道逐渐转向更加科学、严谨的随机对照试验研究,为中医治疗儿童鼻窦炎的有效性提供了更有力的现代科学依据。但也存在不少问题,如随机对照试验大多未说明随机方法,基本均非盲法,治疗方案欠严谨等。

3.2 儿童鼻渊的中医治疗状况分析

3.2.1 中医治疗方式 鼻窦炎古称“鼻渊”,早在《黄帝内经》中便有论述。《素问·气厥论篇》中称“胆移热于脑,则辛頞鼻渊,鼻渊者,浊涕不止也[5]”。后世医家对其病因病机、治则用药也有颇多论述,并记载了辨证选方用药以及多种中医外治方法。近年来,随着中药制药工艺的发展,除传统中药煎剂外,还出现了中药免煎颗粒、中成药等新的中药制剂类型。以往由于中药煎剂味苦量多、煎煮费时、儿童口服依从性较差,严重限制了中药在儿童人群中的使用,而新的中药剂型给药方便,口味得到改善,临床得到了迅速广泛应用。表5显示,本次研究中如中药颗粒剂、中成药等新型中药剂型使用率占到50%以上。此外,外治在中医药治疗鼻窦炎历史中一直占据重要比例且方法多样,文献研究结果显示,除煎药熏蒸、局部外用(吹鼻、滴鼻等)、穴位贴敷、针灸、推拿等多种传统外治方法以外,近年来还出现了中药超声雾化、负压鼻窦置换等结合现代医学手段的创新中医外治方法,不但取得了良好疗效,还为中医药的发展、创新与现代化作出了一定贡献。

表8 中药功效分类分析比较

表9 常用药对的关联规则分析比较(频次≥40次)

3.2.2 内服中药辨证用药规律 (1)祛邪通窍为第一要务。本次研究对涉及内服中药进行功效分析,结果显示前5位依次为发散风寒药、补气药、发散风热药、清热解毒药和利水消肿药;对使用频次最高的前5味中药进行功效分析,其中3味发散风寒药,1味发散风热药,1味为补气药。发散风寒药、发散风热药的广泛应用提示,风寒、风热外邪侵袭是小儿鼻窦炎的主要外因,这与许多名医专家的认识也基本符合[6-7]。小儿如草木初生,脏腑娇嫩、气血未定,更易为外邪侵袭,风邪为百病之长,善行头目诸窍,常夹寒夹热侵袭人体,成为小儿鼻窦炎急性感染期的主要外因。邪犯肺卫,鼻为肺窍。《素问·宣明五气篇》曰:“五脏化液…肺为涕”[8],肺窍不利而见鼻渊诸症。因此,在小儿鼻窦炎初期或急性发作期,祛邪为第一要务,但需详辨寒热、祛邪外出、通窍利肺是小儿鼻窦炎急性期的主要治则。

(2)时刻不忘扶正补气、固护肺脾。本次研究结果显示,补气药也是治疗小儿鼻窦炎的主要药物,位于药物功效分类第2位,其中使用频次最高的为甘草、黄芪、白术3味药物。小儿鼻窦炎常迁延不愈,缠绵反复,这与小儿体质生理特点密切相关。小儿脏腑功能尚未发育完善,元阳不固,气血未定,肺脾本相对不足,稚嫩又更易耗损,或外邪侵犯,未及时诊治以致余邪留恋,或滥用寒凉等多种因素均可致肺脾损伤,脾虚水湿失运,湿浊困阻,清阳之气不得化生,则不能上充头面诸窍,水湿困阻鼻窍而见鼻塞浊涕;脾为肺母,母病及子,肺气宣发肃降不利,肺津停聚为涕,肺卫不固则反复感邪、缠绵不愈,可见肺脾气虚在小儿鼻窦炎发病中起关键作用。丛品等[9]对112例鼻窦炎患儿进行体质调查,结果显示大多集中在虚弱质(34.8%)、正常质(29.5%)和偏湿质

(15.2%),而“虚弱质和偏湿质的本质都是气虚”。因此临床遣方用药之时,急性期当固护肺脾之气,寒凉之品中病即止;迁延期更应以健脾补肺扶正为主,脾旺水湿得运、清阳得升,诸窍则得通利。

(3)虚实并重,重视病理产物。水湿、痰、瘀。中药功效分析结果显示,前十类功效除上诉发散风寒、风热药、补气药以外,主要为利水消肿、清热燥湿、清化热痰、化湿药、活血止痛等药物,旨在清除病理产物。鼻为肺窍,涕为肺津所化,邪阻肺窍,气机不利,加之小儿肺脾本为不足,津液水湿代谢不畅,产生水湿、痰浊,气机不利,瘀浊内生,水湿、痰瘀互结,日久而见浊涕缠绵反复并成为新的致病因素,导致局部臖核肿大、腺样体肥大、咳嗽有痰迁延不愈、耳痛流脓等诸多并发继发疾病。水湿、痰瘀本为疾病发生演变中的病理产物,但水湿内阻、痰瘀互结、气机不畅,成为鼻渊缠绵反复、多种并发疾病的原因之一,因此慢性迁延反复的鼻渊患儿,除扶正补虚之外,亦需明辨虚实,重视病理产物的清除。