长三角城市群城乡建设用地时空关联特征及其利用效益研究

2019-10-16朱从谋李武艳徐保根

朱从谋,李武艳,徐保根

(1.浙江大学环境与资源学院, 浙江 杭州 310058;2.浙江财经大学土地与城乡发展研究院,浙江 杭州 310018)

1 引言

城乡建设用地作为城乡发展的主要载体,其空间结构的优化和利用效益的提升对于提高建设用地集约节约利用水平和城乡协调发展具有重要意义[1-3]。目前,关于城乡建设用地的相关研究,国外主要关注城市土地扩张特征、空间演变与驱动机制等[4-5],多采用RS、GIS等技术进行空间分析[6];国内主要集中在全国、地区以及市县层面的城乡建设用地时空演变特征[7-8]、增减挂钩[9]、转型发展[10]、扩张驱动力[8,11]、城乡扩张与人口、经济的耦合发展等方面[12-13],也有学者开始关注城乡建设用地利用效率[14]、经济密度[15]以及城乡统一建设用地市场[16]等土地利用隐性变化。研究内容主要以整体的城乡建设用地为主,或者针对城市用地、农村用地等单一要素展开相关研究,较少将城市建设用地和农村建设用地的时空演变进行充分结合,探讨二者的时空关联特征。城乡建设用地利用效益评价是土地集约节约利用评价的重要环节,目前关于城乡建设用地利用效益的研究大多采用构建指标体系计算各因子总分来衡量土地利用效益,缺乏系统性和全面性[17-18],忽视了城乡建设用地利用内部结构与功能子系统之间的关系演变带来的效益变化[19]。城乡建设用地结构和功能子系统的相互作用,对于提高土地利用效益具有重要的理论意义和实践价值[20]。

长三角城市群以上海为中心,以沪宁杭为主体,包括上海、杭州、南京、合肥等26个城市,面积21.17万km2,2015年总人口达到1.5亿人。长三角城市群作为中国城镇化快速发展地区,是土地利用剧烈变化和人口快速集聚的热点地区。20世纪90年代以来,长三角城市群城乡建设用地和人口增长迅速,但依然暴露出后续建设空间潜力不足,粗放式、无节制的过度开发等问题[15],严重影响区域国土空间的整体结构和利用效率。因此,本文以长三角城市群为例,对城乡建设用地时空关联特征进行深入分析,在此基础上尝试构建城乡建设用地结构—功能协调指数分析城乡建设用地利用效益的时空变化,以期为优化城市群城乡建设用地布局、提升城乡建设用地利用水平以及完善城乡土地利用政策提供科学依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文以1990—2015为研究期,所需土地利用数据来源于1990—2015土地利用现状遥感监测数据(由中科院资源环境数据中心提供)。依据《全国土地分类》及研究区实际情况,将土地利用类型分为耕地、林地、草地、水域、城市建设用地(包括独立工矿用地)、农村居民点以及未利用地,所需社会经济数据来源于1991—2016年浙江省、江苏省、安徽省以及上海市统计年鉴。

2.2 研究方法

2.2.1 空间关联模型

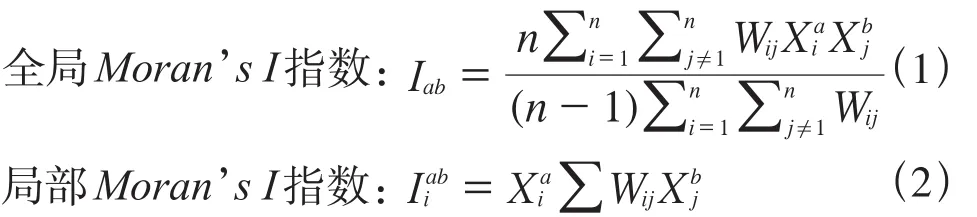

中国快速城镇化进程引导城乡人口和社会经济要素不断交替与重组,导致城乡建设用地结构与空间布局持续变化[10]。本文采用双变量空间自相关模型来探讨长三角城市群城市建设用地和农村居民点用地空间布局在整个区域上的空间关联性特征。空间自相关可以反映一个区域单元上某种地理现象或某一属性值与邻近区域单元上同一现象或属性值相关程度大小的重要指标[21],双变量空间自相关模型计算公式如下:

式(1)—式(2)中:为第i个单元城市建设用地数量比例值;为与i邻近区域中农村居民点数量比例值;Wij为空间权重矩阵,本文采用的是邻接标准,即区域i和区域j具有公共边界,则空间权重wij为1,否则取0。

2.2.2 土地结构—功能协调模型

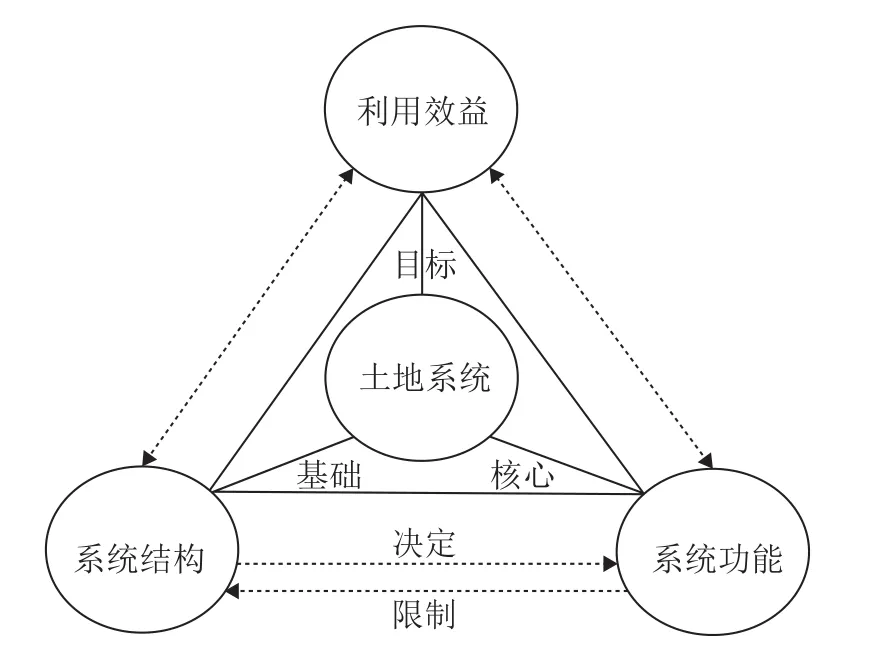

根据系统科学中结构与功能的辩证关系,城乡建设用地作为统一的土地系统,土地结构和土地功能是土地系统的重要组成部分[22]。土地结构是土地系统的基础,土地功能是土地系统的核心,土地结构决定土地功能,土地功能检验着结构并反作用于结构[19]。二者的耦合协调发展,可以促进土地利用效益的不断提升(图1)[23]。基于此,本文以城乡建设用地结构与功能的耦合协调度来衡量城乡建设用地结构效益,进而分析其空间演变规律,具体公式及其测算如表1。

(1)城乡建设用地结构表征指数。结合已有成果[8,12],一方面从土地利用的角度研究城乡建设用地与其他地类的转化,另一方面分析其内部结构的非农化利用水平,二者可以探讨城镇化进程中的建设用地合理转化和结构优化问题。

(2)城乡建设用地功能表征指数。基于以往相关研究[10,14],城乡建设用地的主要功能包括经济发展和人口承载功能,故从人口密度和经济密度两个角度表征城乡建设用地功能。

图1 土地结构、功能与效益的关系Fig.1 The relationships among land structure, function and ef ficiency

表1 城乡建设用地结构与功能指标体系Tab.1 The structure and function index system of urban-rural construction land

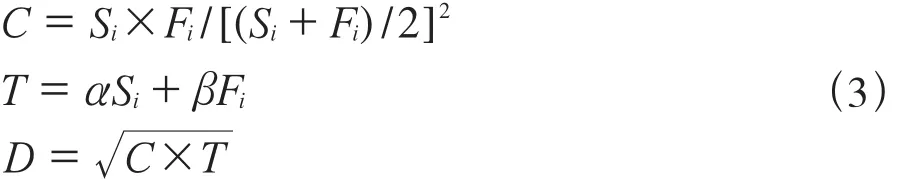

借助物理学耦合模型,构建城乡建设用地结构与功能的耦合协调度模型,定量分析长三角城市群城乡建设用地内部子系统间的耦合过程与演进趋势,计算公式为:

式(3)中:C为耦合系数,反映城乡建设用地利用结构与利用功能系统相互影响的程度;T表示各子系统间的综合调和指数,α、β分别代表各子系统的贡献份额(本文认为土地利用结构与利用功能对整体协调发展有相同作用,均为0.5);D表示两个子系统间的耦合协调程度。

2.2.3 轨迹分析法

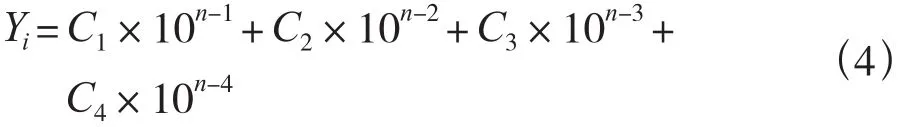

时间序列上的变化轨迹可用数字或者字母的轨迹代码表示[13]。本文根据城乡建设用地结构与功能的耦合协调度的大小,采用数字代码衡量城乡建设用地转型协调演变路线。将城乡建设用地利用结构与功能耦合协调水平分为4类,分别为失调衰退类型(<0.4)、勉强协调水平(0.4~0.5)、初级协调类型(0.5~0.6)和协调发展类型(>0.6)[18]。数字1、2、3、4由低到高代表耦合协调水平。各空间单元的城乡建设用地利用结构与功能耦合协调度变化轨迹代码计算公式为:

式(4)中:Yi代表区域i在研究时期内的城乡建设用地利用结构与功能耦合协调水平代码;n为时间断点数;C1、C2、C3和C4分别区域i在每个时间断点上相应的耦合协调水平代码。

3 结果与分析

3.1 长三角城市群城乡建设用地时空变化

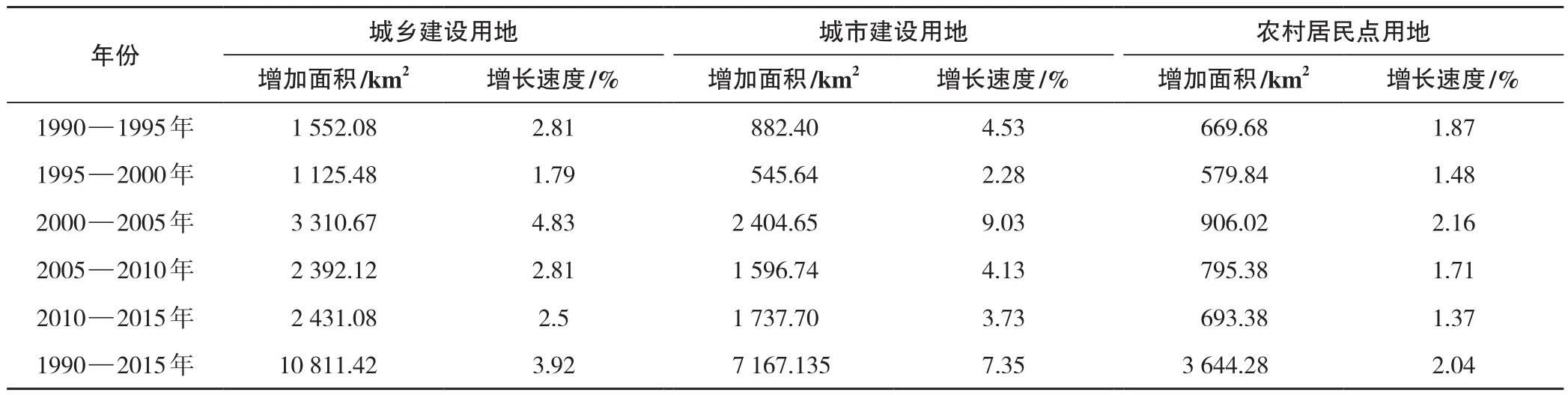

1990—2015年长三角城市群城乡建设用地面积呈现持续增长趋势,以年均432 km2的速度增长了10 811 km2,年均增长率3.92%。其中,城市建设用地增长明显,以年均287 km2的速度增长7 167 km2。农村居民点面积相对较慢,25年间以年均146 km2的速度增长了3 644 km2。二者的增长速度存在明显的时序特征,2000年以后,城市与农村建设用地增长面积均快速增加,后期增长速度逐渐趋于平稳。这主要是由于2001年后中国加入世界贸易组织,大量外资被引入沿海地区,新一轮大规模的开发区建设、上海“经济特区”计划、江苏沿江开发以及浙江杭州湾地区产业大开发等战略相继实施,城市建设用地面积快速增加。然而,由于城乡二元土地制度限制,加上大量外来人口聚集,农村居民点用地不降反增。后期随着经济建设和人口增长进入平稳期,再加上土地集约节约利用政策、耕地保护政策相继出台,城乡建设用地快速扩张的趋势趋缓。

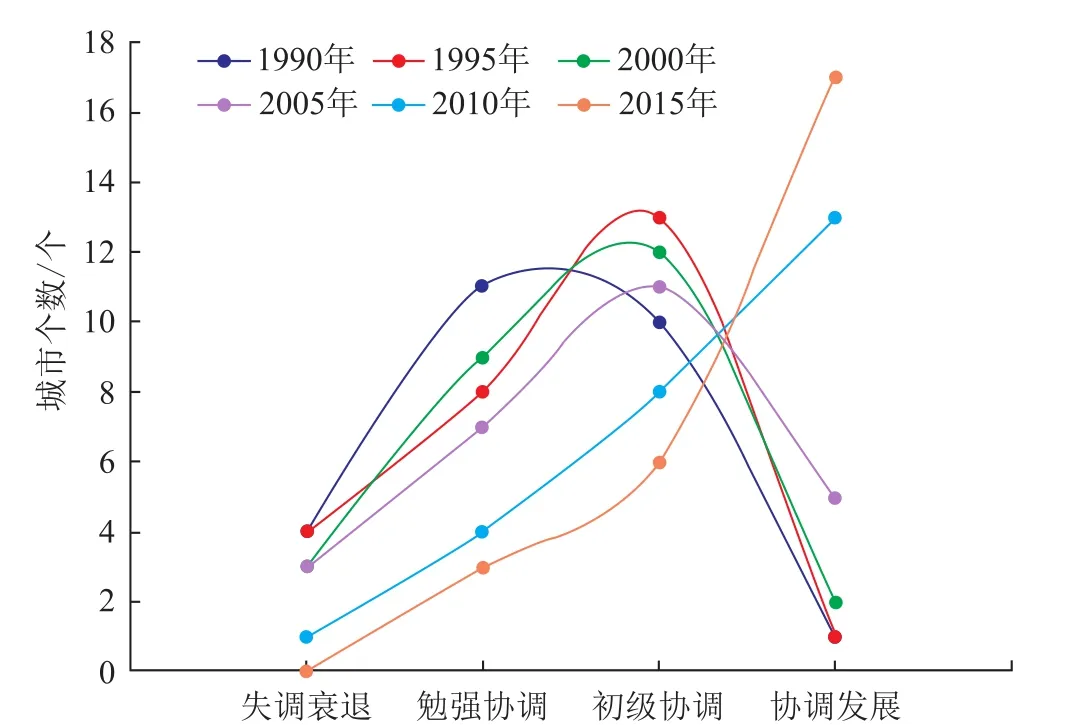

表2 长三角城市群城乡建设用地增长数量及速度Tab.2 Amount and speed of urban-rural construction land growth in Yangtze River Delta Urban Agglomeration

为分析长三角城市群城乡建设用地扩张的空间分布特征,根据研究区范围大小,将城市建设用地和农村居民点用地新增区处理为10 km×10 km的数据进行制图(图2)。总体来看,长三角核心区(上海、浙北地区和苏南地区)是城市建设用地增长的重心,1990—2015年,杭州、宁波、南京、苏州、合肥和上海等区域核心城市的城市建设用地高速扩张,其数量扩张比例在30%以上。嘉兴、镇江、安庆以及马鞍山等周边城市用地快速增加,其数量扩张比例在10%左右。这些城市位于区域核心城市周边,大力承接来自上海、杭州、南京、苏锡常地区的产业转移,工业化进程加快,致使城市用地扩张加快。同时,江苏盐城、安徽滁州以及浙江绍兴等地出现城市用地部分减少现象,这可能是由于这些地区经济转型导致部分独立工矿用地被复垦。农村建设用地的增长也主要集中在长三角核心区,其中环杭州湾沿岸、苏锡常地区的农村居民点用地快速扩张,其数量增加比例在20%以上。这些地区由于外来人口聚集、城市经济发展外溢效应导致周边农村居民点功能转型[24],农村居民点用地面积迅速增加。同时,安徽省、江苏北部以及浙江内陆地区农村居民点用地也呈现少量增加趋势。这些地区经济发展相对较慢,但由于农村居民点缺乏有效退出路径,农村居民点增加大多由于农村人口自然增长造成。值得注意的是,在长三角城市群边缘地区存在较多农村居民点减少现象。这些地区经济发展水平相对较低,人口流出较大,闲置农村居民点逐渐被复垦为耕地。

图2 1990—2015年长三角城市群城乡建设用地空间扩张格局Fig.2 Spatial expansion pattern of urban-rural construction land in Yangtze River Delta Urban Agglomeration from 1990 to 2015

图3 城市建设用地与农村居民点增长的双变量LISA聚集图Fig.3 Bivariable LISA concentration graph of urban construction land and rural residential land

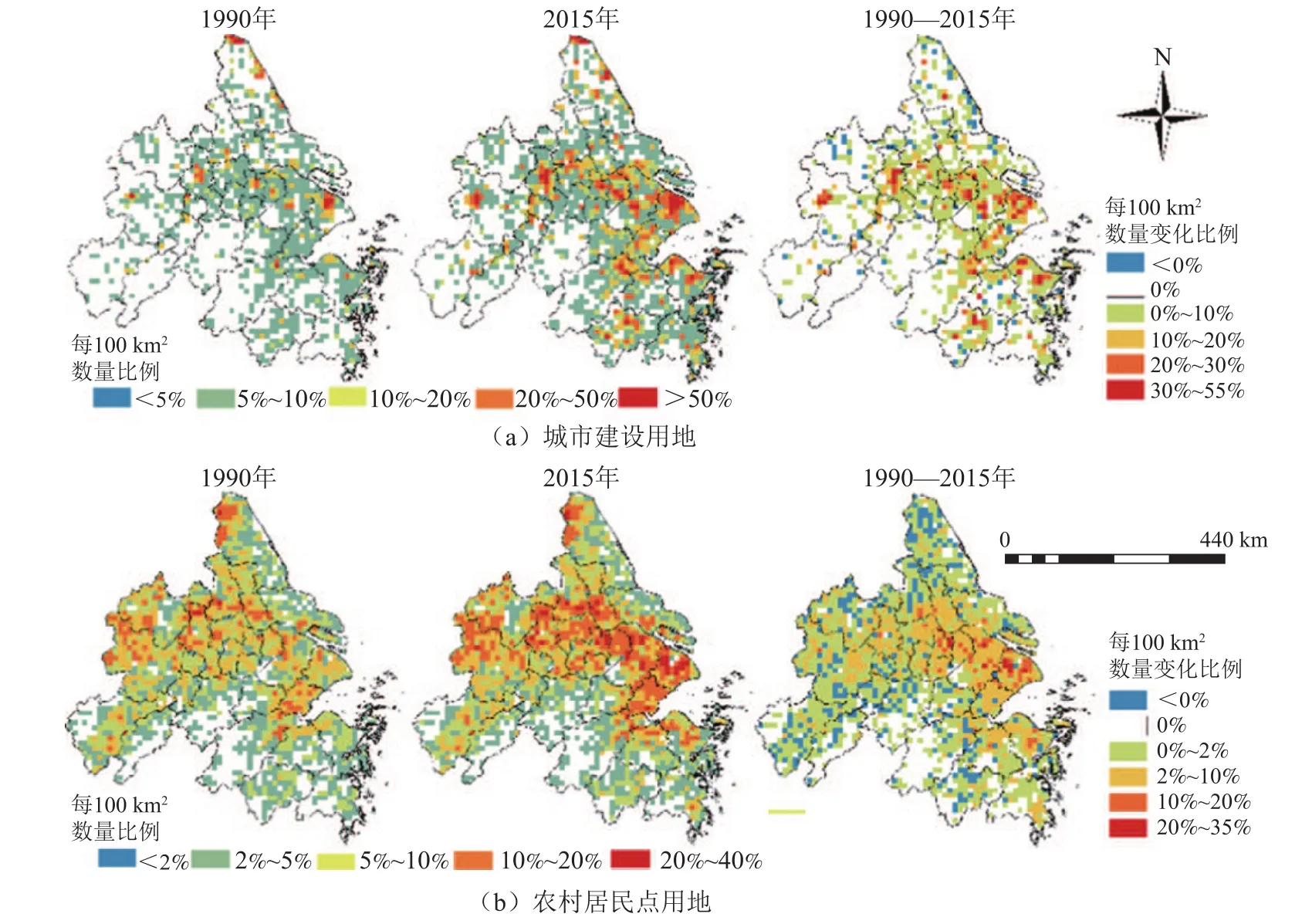

3.2 长三角城市群城乡建设用地时空关联分析

运用双变量空间自相关模型,探讨长三角城市群内城市建设用地与农村居民点布局的空间关联演变特征。结果表明,1990—2015年间,城市建设用地分布与农村居民点分布的全局空间自相关指数Moran’sI值从0.08增长到0.29,且1995—2015年的值通过了显著性检验,这表明这两类建设用地的空间格局存在明显的空间正相关关系,在时序上呈现不断增强的趋势。这主要是由于随着工业化、城镇化的推进,新增农村居民点更多靠近城市周边,农村居民点用地功能发生改变[13]。

在z检验的基础上(P<0.05)绘制双变量局部空间自相关LISA聚集图(图3),用于表征区域城市建设用地与农村居民点布局的空间相关性。在空间演变上,城市建设用地与农村居民点规模呈高—高的地区主要集中沿江地带和浙北地区,随着城镇化进程的不断推进,这些地区的城市建设用地与农村建设用地空间关联逐渐增强且区域不断扩大,到2015年,二者成团状分布在沪宁、沪杭和杭宁(宁波)三条廊道上,呈现“Z字型”空间增长格局。在苏锡常以及浙江嘉兴等地区,由于乡镇企业和民营经济的兴起[18],城市周边农村工业化快速发展,越来越多的新增农村居民点出现在城市周边,充分利用城市人口聚集和经济发展带来的外溢效应实现农村居民点功能转型。另一方面,城市建设用地与农村居民点用地规模呈低—低的地区主要位于皖东南和浙西北以及浙江中部等山区。这些地区由于地理环境限制,加上交通不便,大量本地人口流入城市,农村居民点增加缓慢,部分地区出现复垦减少现象。

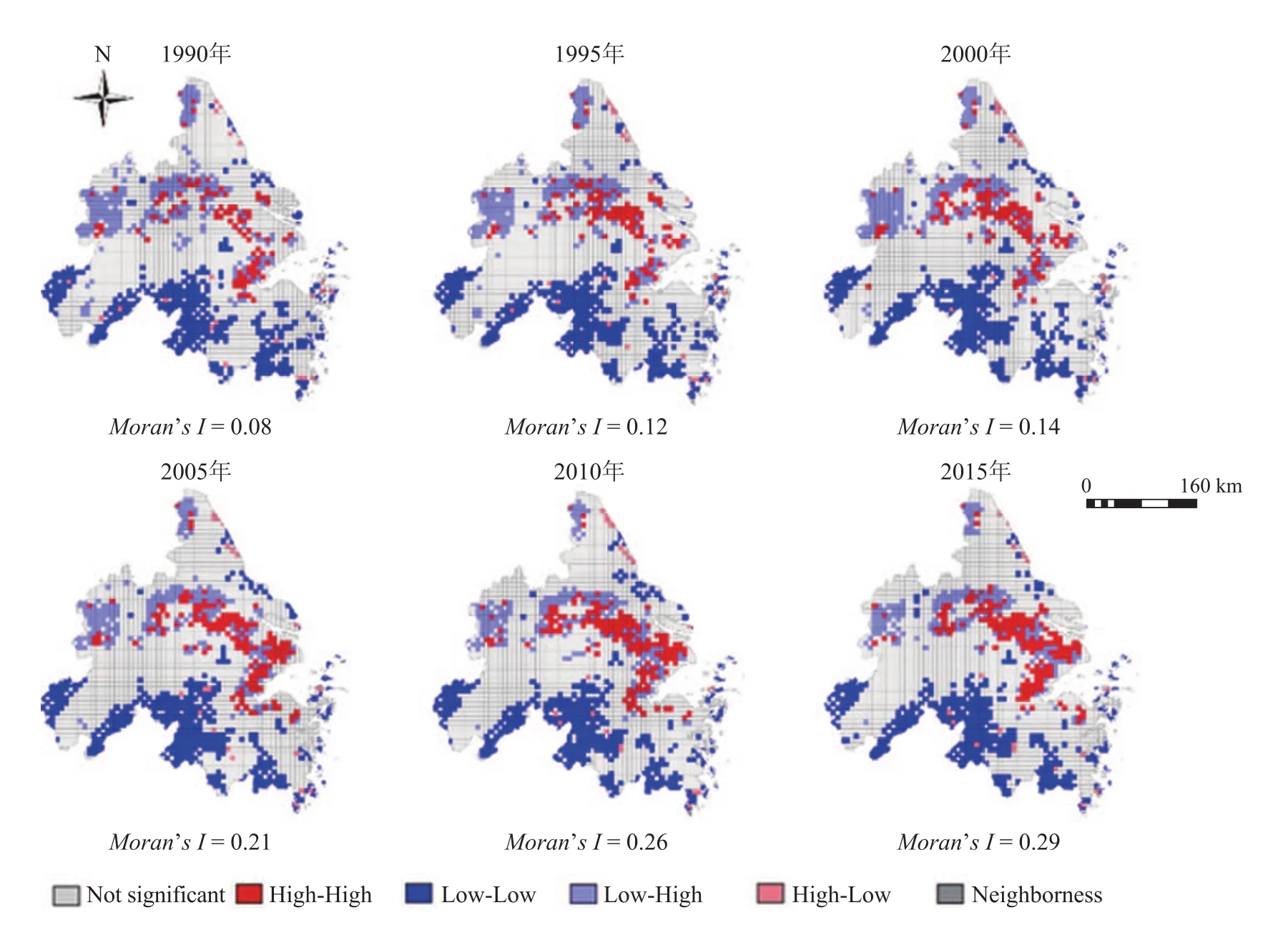

3.3 城乡建设用地利用效益时空演变

图4揭示了长三角城市群1990—2015年期间城乡建设用地利用效益变化。1990—2015年间,长三角城市群城乡建设用地利用结构—功能协调平均指数由0.48增加到0.64,表明长三角城市群城乡建设用地利用结构—功能耦合协调水平由勉强协调到协调发展水平,城乡建设用地利用效益稳步提升。从各地市来看,长三角城市群各地市城乡建设用地结构—功能耦合协调类型主要以初级协调为主,变化趋势为:衰退失调类型到2015年已经消失,勉强协调类型由1990年的11个下降到2015年的3个,协调发展类型由1990年的1个到2015年的17个。从耦合协调度的单元统计曲线特征可以看出,随着长三角城市群社会经济和城乡发展水平的不断提高,城乡建设用地结构—功能的耦合协调水平呈现由低到高的传递式的演进规律,符合城乡建设用地系统内要素、结构和功能的相互作用的耗散结构特征[25]。区域发展经历过极化到扩散的过程后,城乡建设用地结构与功能发展逐渐由低度协调向协调发展水平推进,区域内部各城市和城乡之间将逐渐走向均衡和一体化发展格局,城乡建设用地利用效益得到提升。

图4 长三角城市群各地级市耦合协调水平统计Fig.4 Coupling and coordination level in Yangtze River Delta Urban Agglomeration

图5揭示了长三角城市群城乡建设用地利用效益的空间特征。从城乡建设用地结构和功能的耦合协调度来看,各城市城乡建设用地利用效益提升速度不一,其中提升较快的是上海、南京、合肥、苏州等区域核心城市。同时,区域内城乡建设用地利用效益存在显著空间差异,1990年呈现沿海城市城乡建设用地利用效益高、由南到北逐渐降低的空间分布格局,大多数内陆城市城乡建设用地利用结构和功能处于失调和勉强协调水平。这突出反映了长三角城市群社会经济发展过程中,内陆和边缘城市城乡建设用地结构和功能不协调问题,影响城市群城乡建设用地的健康发展。到2015年,大多数城市城乡建设用地结构—功能转型耦合协调水平处于协调发展水平,在空间上呈现核心—边缘的空间格局。值得注意的是,嘉兴、宣城、盐城、安庆等大城市的周边地区城乡建设用地利用效益相对较低。后期在城乡一体化发展过程中,应注重提升核心城市周边城乡建设用地利用结构和功能的协调水平,采取强带弱、以城带乡等发展方式促进区域的一体化发展。

图5 长三角城市群城乡建设用地转型耦合协调水平时空分布Fig.5 Spatial and temporal distribution of urban-rural construction land structure-function coupling coordination level in Yangtze River Delta Urban Agglomeration

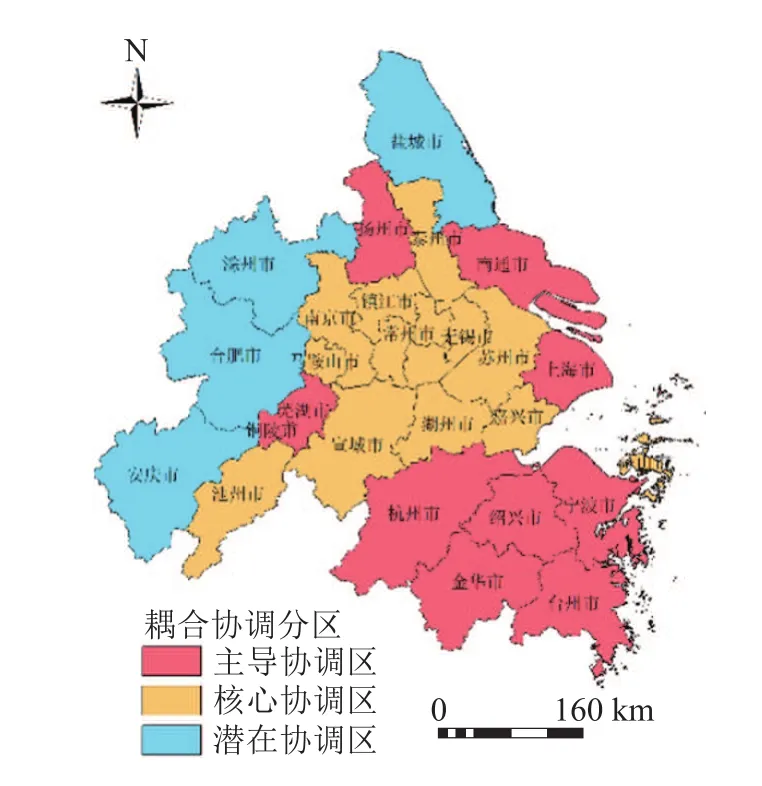

图6 长三角城市群城乡建设用地结构—功能协调分区Fig.6 Structure-function coordination zoning of urbanrural construction land in Yangtze River Delta

采用轨迹分析法获取16种城乡建设用地利用结构—功能耦合协调类型,根据研究时期内不同阶段的演变特征,将研究区域划分为3类功能区:主导协调区,即城乡建设用地利用效益一直处于较高水平的地区,包括333344、333334、334444等;核心协调区,即城乡建设用地利用效益由低向高提升的地区,包括222223、233344、222334等;潜在协调区,即城乡建设用地利用效益较低的地区,包括111122、112222、111223等(图6)。主导协调区主要分布在浙江省以及沿海地区。浙江省地理环境属于“七山一水二分田”,结合图1可知,浙江省农村居民点用地相对较少,城市的快速发展导致城市建设用地比例不断增加,城乡建设用地利用结构较为合理,同时,浙江省北部地区二三产业发达,人口大量聚集,其城乡建设用地利用功能处于较高水平,区域内城乡建设用地结构与功能耦合协调水平处于高位。核心协调区主要分布在苏南地区,该地区是江苏省经济发达地区,然而,结合图2结果可知,该地区城市建设用地与农村居民点用地的空间关联不断增强,二者呈现“双增长”的现象,从而导致该地区城乡建设用地利用结构与社会经济发展不符,未来应注重优化城乡建设用地利用结构,规范农村用地管理,通过构建城乡统一的建设用地市场实现农村建设用地向城市建设用地转型。潜在协调区主要分布在城市群边缘地区,以安徽省内城市为主,这些地区由于地处内陆,经济发展和城镇化水平不及沿海和沿江发达城市,该地区农村居民点规模较大,近几十年来随着人口向东部发达城市转移,村庄空心化、宅基地闲置现象突出,导致该地区城乡建设用地利用结构不合理,虽然近些年来由于承接东部产业转移促进了社会经济发展,但较低的人口城镇化和土地城镇化水平导致该地区城乡建设用地利用效益较低。未来应注重提升本地区人口城镇化水平,重点在于盘活农村闲置宅基地,在区域内探索开展城乡之间、地区与地区之间的人地挂钩模式,提高城乡建设用地利用效益。

4 结论与讨论

(1)1990—2015年长三角城市群城乡建设用地呈波动增长且存在明显空间集聚性,主要集中在浙北、苏南以及沿江等经济发达地区,其中城市建设用地主导增长格局,农村居民点增长缓慢。同时,区域内城市建设用地与农村居民点空间关联不断增强,城市与农村居民点分布集聚特征显著:高—高值区域主要位于苏南和浙北地区,呈现“Z字型”空间增长格局;低—低值区位于浙西北和皖东南山地地区。

(2)从土地利用结构—功能耦合协调水平来看,长三角城市群城乡建设用地利用效益稳步提升,各城市城乡建设用地利用效益提升幅度存在区域差异,在空间分布上由南北空间差异逐渐演化成核心—边缘空间差异。

(3)长三角城市群城乡建设用地利用结构—功能主导协调区主要分布在浙江省和沿海地区;核心协调区主要集中在苏南地区,该地区建议通过规范农村用地管理、畅通城乡要素流通加强城乡建设用地转型力度;潜在协调区主要位于城市群边缘,可通过在区域内探索开展城乡之间、地区与地区之间的人地挂钩模式,提高城乡建设用地利用效益。

国土空间规划是统筹国土空间开发、保护、整治的总体部署,其核心任务之一是实现国土空间开发格局的优化。城乡建设用地作为国土空间开发的主要载体,其结构和布局的优化有利于构建协调有序的国土开发保护格局。本文的研究结果表明长三角城市群城乡建设用地存在显著空间集聚性,农村建设用地与城市建设用地空间关联增强,表明当前城乡土地要素关系紧密,国土空间规划可严控城乡建设用地规模倒逼土地制度改革,建立统一的城乡建设用地市场以畅通城乡土地要素流动,提高国土空间开发效率和效益。另一方面,本研究表明城乡建设用地结构与功能的协调存在空间差异,国土空间规划应关注不同地区、城乡之间的建设空间发展诉求和功能定位,构建区域利益协调机制,避免产生由于空间规划管制导致区域社会经济发展差距加大的问题,从而促进区域协调可持续发展。