社群时代非物质文化遗产商业化传承的实证研究

2019-10-14陈夏瑾

陈夏瑾

(义乌工商职业技术学院,浙江义乌 322000)

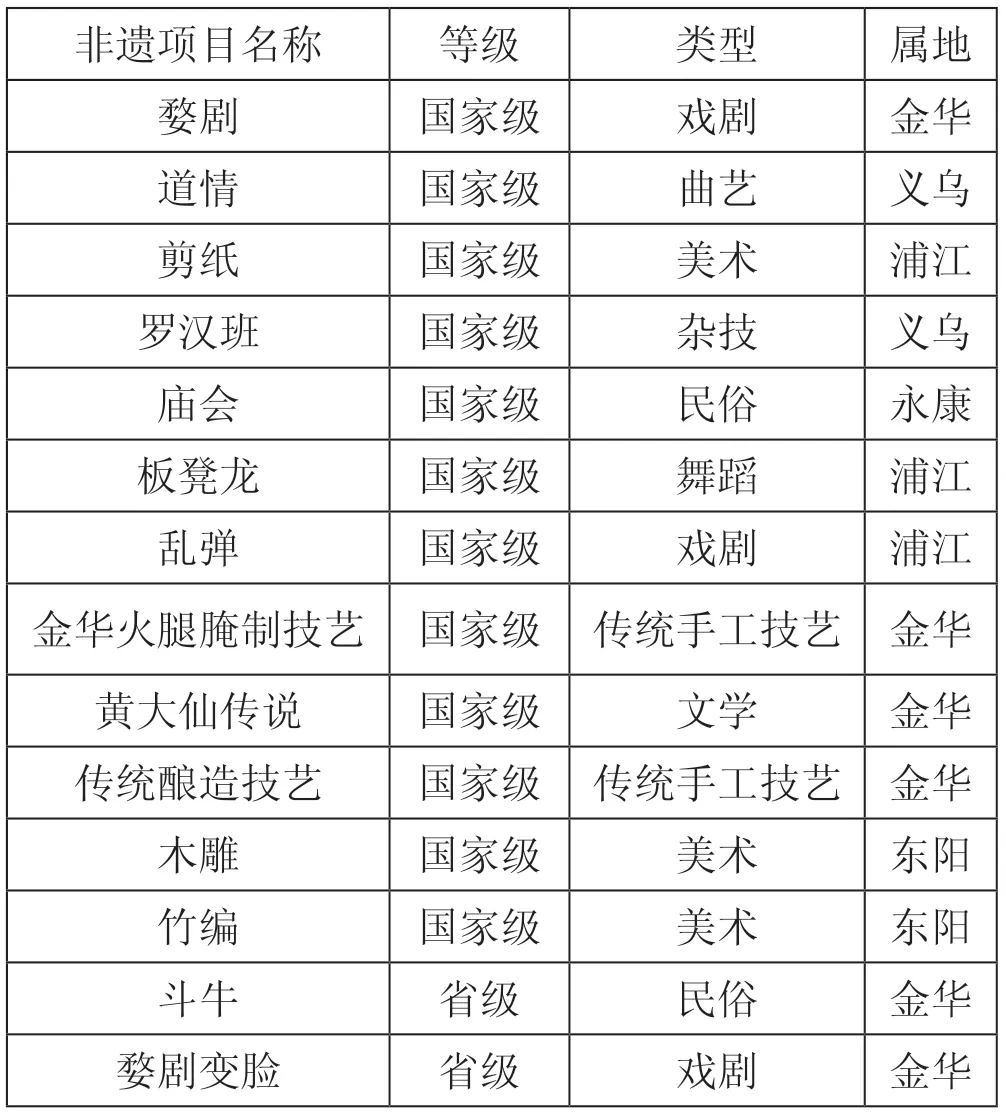

非物质文化遗产是中华民族弥足珍贵的文化遗产,也是民族优秀传统文化在现代活态呈现的主要载体和重要内容,是一个国家和民族文化软实力的集中体现。金华位于浙江省中部,历史文化悠久,人杰地灵,非物质文化遗产种类齐全,品种繁多,蕴藏丰富。同时,分布范围较广,数量众多。据调查,金华地区有30余项非遗项目,涵盖了我国国家级非遗名录十大类别中的九类,包括:民俗、传统戏剧、民间文学、传统手工技艺、传统体育、民间舞蹈、曲艺、民间音乐、民间美术、游艺与杂技等。详见表1:

由此可见,金华非物质文化遗产不但历史悠久,文化积淀深厚,而且极富浓厚的民族特色和地域性,其内容、数量、形态及个性化等方面,在全省乃至全国都声名远扬。

然而,随着商品经济的迅猛发展和现代化建设进程的加快,淘宝、微信、网购、代购蓬勃崛起,传统的非物质文化遗产遭受强烈的冲击和挑战。越来越多的人逐渐忘却非物质文化遗产,并且逐渐流失。在这种严峻形势下,如何保护、传承和发扬金华地区的非物质文化遗产值得我们深入反思和探索。将非物质文化遗产与互联网、大数据、云计算等信息技术相结合,构建“互联网+”为媒介对金华非遗项目进行商业化传承和开发研究是探索、保护与传承发扬非遗项目的至关重要的有效路径。本文以金华婺剧、道情、斗牛非遗项目为研究对象,通过广泛深入的调查研究,探索金华非遗保护传承中存在的问题,构建“互联网+”社群时代非遗项目保护与传承的现实途径。

表1 金华地区非物质文化遗产概况

1 金华非物质文化遗产发展现状调研

针对金华地区非物质文化遗产保护与传承面临的日渐萎缩、风雨飘摇的严峻形势,本文以金华地区常住居民为研究对象,对金华婺剧、道情、斗牛非遗项目的发展现状、传承方式、感兴趣程度、消费状况、传承人年龄分布等进行调研。调查采取面对面、手机、微信、邮件等方式发放调查问卷,共发放调查问卷300份,回收298份,有效问卷296份,有效率为98.7%。同时,随机选取50名进行个人访谈。

金华婺剧俗称“金华戏”,是浙江省地方戏曲剧种之一。广泛流传于金华、丽水、临海、建德等地区。它包括高腔、乱弹、时调、徽戏、昆腔、滩簧六种声腔。2008年婺剧被批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。金华道情发源于300多年前,俗称唱新闻、劝世文。表演形式以一人多角色坐唱式单挡说唱,是一种吟诵性极强、深受民众喜爱的民间说唱艺术。表演者手持一个情筒和两块竹板进行表演。金华斗牛起源于宋朝,是一种传统的民俗娱乐活动。从1992年10月4日开始,金华斗牛于每年重阳节隆重开角,并设立斗牛大奖赛。斗牛之时,参斗之牛配以勇士之饰,由其主人护送进入斗牛场。以号声为令,斗牛即开始。其场面之惊险,令人叹为观止。

伴随现代化进程的加快,包括金华婺剧、道情、斗牛等在内的非物质文化遗产的保护传承受到了较大冲击,比如市场萎缩、民众缺乏兴趣、传承人缺乏等。通过问卷调查发现,主要存在以下几个方面。

第一,非物质文化遗产消费群体逐渐流失。笔者设置问题,对最近一次观看金华婺剧、道情、斗牛的时间展开调查,由市民根据自身情况进行选择。通过回收、统计分析调查数据,我们发现:

表2 最近一次观看婺剧、道情、斗牛的时间

通过以上图表我们可以得出:分别仅有12.8%、14.2%和9.1%的市民在1年内观看过金华婺剧、道情、斗牛表演;在1-3年内观看过金华婺剧、道情、斗牛表演的民众分别占46%、45.3%和41.9%;有近一半的消费者超过3年未观看金华婺剧、道情和斗牛表演。由此,现代社会数字经济时代,精神产品品种琳琅满目,消费方式多种多样,人们对精神产品消费需求日益提高,对金华婺剧、道情、斗牛等传统非遗项目消费日渐减少,特别是年轻人,因此对这些传统的非遗项目带来了毁灭性冲击,夺走了相当份额的消费群体;另一方面,由于市场经济杠杆倾斜,传统非遗项目创作题材单一及创新元素缺乏,愿意观看金华婺剧、道情、斗牛的消费人群日益减少,消费市场急速变窄,因而这些非物质文化遗产陷入了日渐衰微的困境,形成了“无人了解——无人传承”的恶性循环。

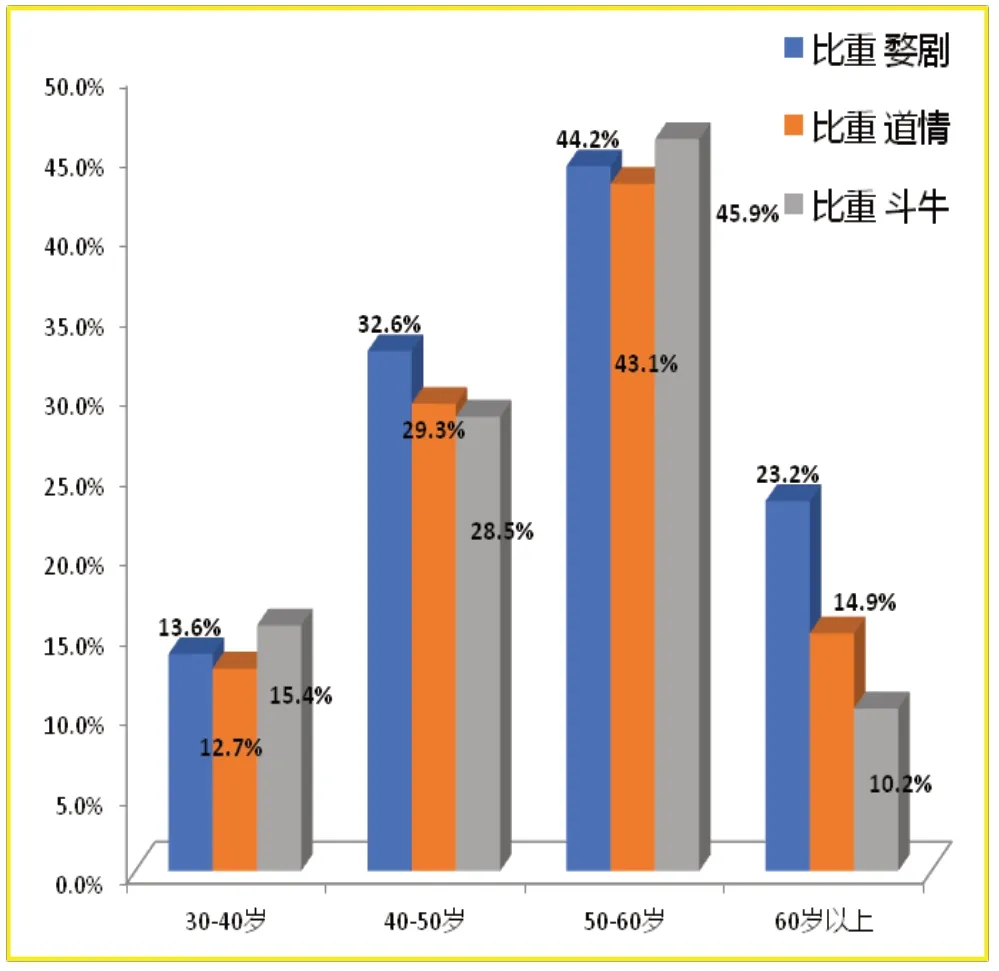

第二,非物质文化遗产传承困难。非物质文化遗产是祖祖辈辈在繁衍生息中集体智慧的结晶,是民族情感和民族凝聚力的核心载体,也是世世代代工匠精神和创新智慧的更新。然而这些成果结晶在竞争激烈的市场经济大潮中未做好准备,同时缺乏对市场属性、竞争力机制的研究及应对。对金华婺剧、道情、斗牛非遗项目传承人的年龄分布进行调查,得出如下数据,如图3所示:

表3 金华婺剧、道情、斗牛非遗传承人年龄分布

分析图表中的数据发现:金华婺剧、道情、斗牛非遗项目缺少30岁以下传承人,30-40岁之间的传承人分别占13.6%、12.7%和15.4%。年龄段集中在40-60岁之间的分别占76.8%、72.4%和74.4%。当前掌握婺剧、道情、斗牛非遗精湛技艺的大部分为50岁以上的老人,由于身体条件等方面的限制,他们对表演传统工艺和曲艺、戏剧等已明显感觉力不从心,但大部分年轻人,包括他们的子孙由于从事这类表演经济收入低且不能得到有效保证,因而不愿意跟随这些老艺人潜心学艺。通过实地调查和走访,金华婺剧、道情和斗牛表演艺术家的平均年龄分别为53.7岁、51.3岁和50.4岁。由于这些非遗项目缺乏市场竞争力,缺乏合适的营销手段及市场包装,因而未形成品牌号召力,市场占有率日益衰退,造成非遗项目传承困难、后继乏人。因此,要保护、传承和发扬非物质文化遗产,最重要的是顺应市场规律,对其进行商业化开发。

2 社群时代非遗项目商业化传承的价值解读

金华婺剧、道情、斗牛等非物质文化遗产是金华地区世世代代流传下来的文化结晶,是金华地区的文化根脉,也是城市文明发展的见证。对这些非遗项目进行商业化开发,是保护、传承和发扬非遗文化至关重要的现实途径,具有重要的经济价值、社会价值及文化价值。

首先,从经济学视角来看,非遗项目商业化开发有利于增加收入,缓解生存难题,实现非遗项目可持续良性发展。假如一种技艺难以带来可观的经济收入,那么就很难有人学习传承这门技艺,就难以实现可持续发展。实践表明,仅靠政府宣传、政府补贴和举办特色展销很难推动非遗项目的可持续发展。金华婺剧、道情及斗牛的发展和经济社会的发展密切联系,我们要充分利用商业化手段进行营销宣传,增强其营销能力,使他们的技艺水平、传承人规模和经济效益等取得进步。增强传承人的经济收入,使他们能过上幸福、体面、有尊严的生活,从而吸引更多人学习非遗项目的技艺,保护和传承这些非物质文化遗产。

其次,从文化学视角来看,商业化开发非遗项目有助于推动非遗产品市场化,弘扬文化根脉,保护传承城市的基础和文脉。文化是城市发展的灵魂,亦是城市发展的核心竞争力的基础。金华婺剧、道情、斗牛作为“金华文明”的卓越代表,以其独特的方式记录和发扬了金华地区的历史文化、民俗风情、重要人物及历史事件等,具有较高的经济价值、文化艺术价值、历史价值和科学研究的价值。

采访实录(消费者)

问题:您是否对金华婺剧、道情和斗牛感兴趣?

回答:我个人对这些非常感兴趣。金华婺剧、道情继承了金华地区独有的风土人情,他们演绎的都是我们熟知的历史故事或身边发生的事,有深厚的地区特色,同时方言能使人产生共鸣,我们全家都很喜欢观看这些表演。

第三,从社会学视角来看,商业化开发非遗项目一方面可以缓解就业压力,增加就业机会,另一方面有利于传承和保护人们的价值认同和情感认知,促进社会的多元融合。以金华婺剧、道情为例,他们所表演的大部分故事和剧目,均包含明显的惩恶扬善的情感和价值观,得到大众的情感认知和道德认同,符合民众对真善美的价值认知,对巩固社会和谐发展具有重要作用。

3 构建“互联网+”非遗商业化传承的有效路径

互联网是当代社会最具影响力的媒介手段,将互联网的优势巧妙合理地运用到非物质文化遗产的传承上,助力非遗传承,可以有效地解决非遗保护传承的困境和难题,为非遗的保护、传承及发扬注入新鲜血液,不断增强竞争力并开拓市场。主要包括以下三个方面路径。

首先,开拓非遗的网络化传播平台。

作为新型媒介的互联网技术,将其作为非遗传播新手段,传播非遗项目的基本知识和文化精髓,为非遗项目的传承提供现代化支撑,可以打破空间、场所和时间的限制,不同地区的非遗项目能够通过互联网在最短的时间内得到快速传播,开拓非遗的网络化传播平台,使人们更好地感知和认同多元文化。

借助互联网、数字技术和无线通讯等手段,一方面,为顺应市场需求,将非物质文化遗产转化为生活用品、文化产品和工具等,通过互联网,展现在电子商务等平台上,供消费者观赏、购买,推动文化产品的商品化,保护和传承非遗项目,从而弘扬当地传统文化;另一方面,将非遗传承人的表演方式、操作技巧和艺术制作过程等录制成音像资料,利用互联网进行展示、传播与推广,以特有的方式呈现在大众的面前,深入民众的生活。以剪纸为例,首先将剪纸艺术家的剪纸过程、技巧录制成视频资料,然后上传到网络平台,并配以折叠技巧、绘画技巧、剪纸派别、类型等介绍,使学习者在视频观看过程中就可获得相关理论知识、剪纸等技巧,足不出户便可以得到名师的指导,使人们潜移默化地产生强烈的民族自豪感和文化认同感。

其次,创建金华地区非遗“艺汇堂”微信公众号。

创建一个对金华婺剧、道情、斗牛等非遗项目传承人及消费者双向开放的网络服务平台——“艺汇堂”。通过“艺汇堂”微信公众号,可提供以下服务:一是开展在线课堂。定期邀请金华婺剧、道情等非遗传承人在微信平台为各类学员及爱好者开展在线授课,为这些非遗项目储备培养后继传人,探索解决非遗传承中年轻一代比重偏少的现实难题。二是开发非遗项目的文化产品。首先将金华婺剧、道情、斗牛等非遗的精彩表演音像视频资料、优秀传承人简介资料等上传至微信平台,突破时间空间限制,使民众随时随地都能观看表演,感受非遗的独特魅力;其次组建一支专业团队负责开发婺剧、道情、斗牛等非遗项目的衍生品,如动画、歌曲、图书、背包、邮票等,并开通在线支付交易和在线交易功能。民众可通过微信平台在线购买非遗产品、付费观看非遗音像视频资料等。

最后,营造非遗“互联网+”线上线下多元化展示空间。

当前非遗展示的主要方式是场馆、展会等,优点是展示集中、主题明确、观众可与传承人面对面交流互动,但缺点是有时间限制,人们不能随时随地参观。因此,为了保证非遗展示的便捷性、长期性和互动性,我们可以利用“互联网+”营造线上线下多元化展示空间,采取网络直播、非遗项目进学校、进社区,远程讲授与培训等多种方式,更好更有效地展示金华地区非遗作品、非遗活动导向、非遗最新成果、非遗传承技巧等,提高非遗的影响力,推动非遗项目的保护和传承。

在商品经济和互联网发展的背景下,利用“互联网+”技术推动非遗项目的商业化开发显得尤为重要。非物质文化遗产是中华民族的智慧结晶和维系民族情感的纽带。我们要把非遗文化以崭新的姿态推向大众舞台,赋予其新的灵魂和生命力,探寻创新性、与时代接轨的非遗传承方式,提升非遗的文化价值,非遗保护和传承,促进区域文化及社会经济的全面可持续发展。