秸秆腐熟还田技术在小麦生产上的应用效果

2019-10-08油宏康

油宏康

摘要 探究玉米秸秆深耕精细化腐熟还田技术在小麦生产上的应用效果。结果表明,黄淮海地区在小麦生产中采取玉米秸秆深耕精细化腐熟还田技术后,小麦茎秆较为矮壮,籽粒产量有显著提高,籽粒品质有所提升,作物综合抗逆性有所增强,土壤pH值有所下降,耕层有机质含量和有效成分有所提高。

关键词 小麦;秸秆腐熟还田;产量;土壤理化性状

中图分类号 S512 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2019)16-0006-02 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

菏泽市地处山东省西南部,2018年度小麦播种面积62.90万hm2,玉米播种面积49.64万hm2,面积和总产量均居山东省前列。全市年产生玉米秸秆量约400万t。2016年以来,菏泽市实施国家农作物秸秆综合利用试点项目建设,大力推进秸秆精细化腐熟还田,实现秸秆直接还田达到97%以上。郭炜研究认为,秸秆中含有丰富的营养元素,经科学处理可变废为宝,实现资源化利用,缓解土壤板结及肥力下降等问题。本研究在参考借鉴以往研究的基础上,对玉米秸秆深耕精细化腐熟还田技术在小麦生产中的应用进行试验和分析,探索实现玉米秸秆肥料化利用、小麦优质高产、土壤耕层结构改善的生态循环生产模式。

1 材料与方法

1.1 试验概况

试验在东明县陆圈镇梅庄村冬小麦种植区进行,试验地块土壤为黏壤土,质地肥沃,肥力均匀,地势平坦,排灌方便,未施用土杂肥。供试材料:济麦22小麦包衣种子、玉米秸秆、肥料等。

1.2 试验设计

试验共设2个处理,分别为秸秆还田处理:施用磷酸二胺375 kg/hm2、尿素225 kg/hm2、氯化钾225 kg/hm2作基肥,同时施用玉米秸秆30 t/hm2;常规对照处理。秸秆还田处理设3次重复,常规对照处理不设重复。6行区,行长8.89 m,行宽1.5 m,试验区周围设置保护区。

1.3 试验过程

采用联合收获机械收获玉米秸秆,并将其切碎为3~5 cm小段后均匀抛撒覆盖地表,用腐熟剂60 kg/hm2与适量潮湿细砂土混匀后均匀撒在秸秆上,同时增施尿素150~225 kg/hm2调节碳氮比,后采用深翻犁深耕作业,耕深25 cm以上,将玉米秸秆全部打入土层,利用耙压机械耙压作业2遍。

10月10日播种,播量150 kg/hm2,播后出苗良好。10月25日左右有效降雨,未浇越冬水,幼苗未發生冻害。2月15日浇返青水,3月5日锄地,3月20日追施尿素300 kg/hm2。病虫草害防治等其他栽培管理措施同大田。

1.4 调查内容与方法

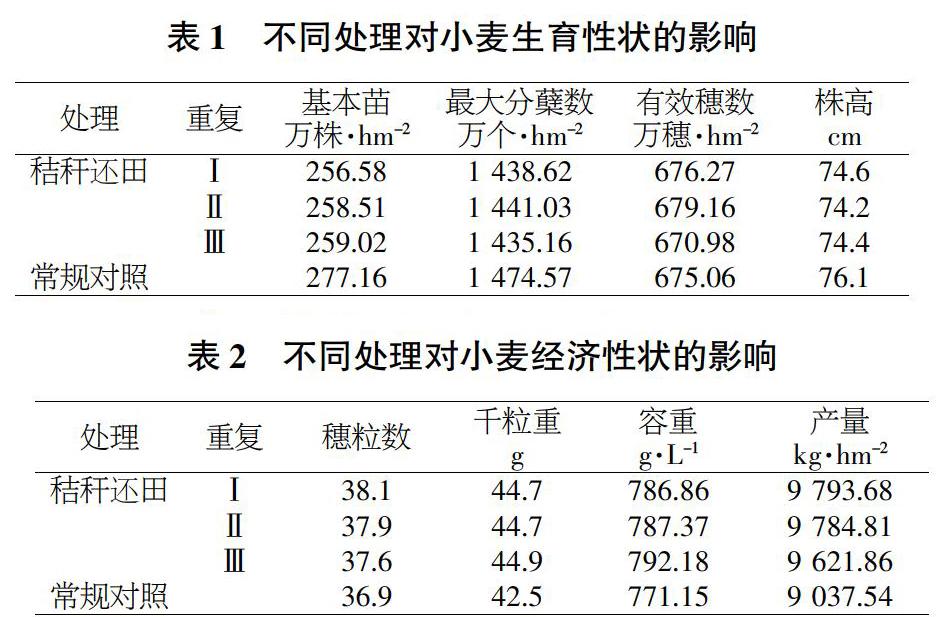

秸秆还田技术实施前和实施后采集土壤样品,对有机质等养分含量进行测定,采样深度0~20 cm。土壤样品检测依据标准为NY/T1121.2、NY/T1121.6、NY/T1121.7、LY/T1228、NY/T890、NY/T1121.8、NY/T1121.13、NY/T1121.14。检验项目包括土壤pH值、有机质、碱解氮、有效磷、有效硼、有效硫、有效铜、有效铁、有效锌、有效锰、交换性钙、交换性镁。

2 结果与分析

2.1 对小麦生育性状的影响

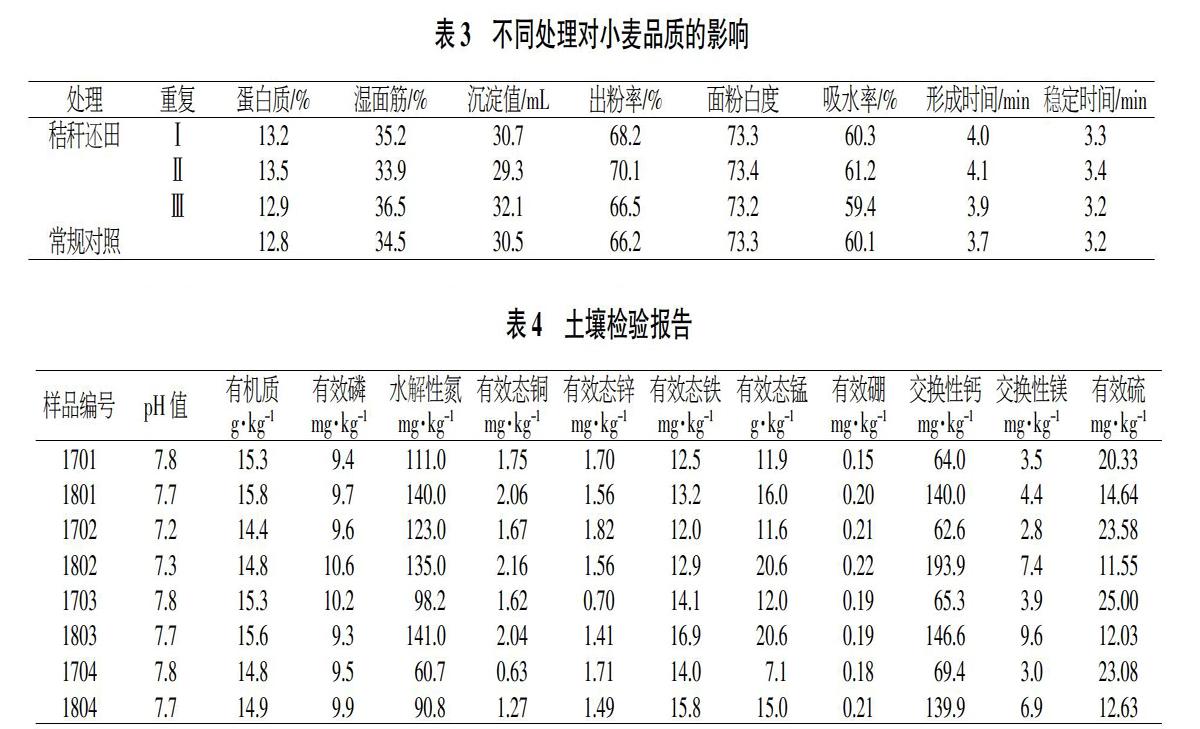

从表1可以看出,秸秆还田处理小麦基本苗平均为258.04万株/hm2,较常规对照处理减少19.12万株/hm2,减幅6.90%,差异显著;小麦最大分蘖数平均为1 438.27万个/hm2,较常规对照少36.30万个/hm2,减幅2.46%;小麦平均单株分蘖5.57个,较常规对照多0.28个,增幅5.29%,差异显著;小麦有效穗数平均为675.47万穗/hm2,较常规对照多0.41万穗/hm2,差异不显著;小麦平均株高为74.4 cm,较常规对照低1.7 cm,减幅2.23%。

2.2 对小麦经济性状的影响

从表2可以看出,秸秆还田处理小麦平均穗粒数37.9粒,较常规对照多1.0粒,增幅2.71%;小麦平均千粒重44.8 g,较常规对照高2.3 g;小麦平均容重788.80 g/L,较常规对照高17.65 g/L;小麦平均产量9 733.45 kg/hm2,较常规对照增产695.91 kg/hm2,增幅7.70%,差异显著。

2.3 对小麦品质的影响

将不同处理收获的小麦籽粒送至菏泽市农产品质量检测中心进行品质检测,结果如表3所示。可以看出,秸秆还田处理小麦籽粒的主要品质指标值均高于常规对照处理。

2.4 对小麦抗逆性表现的影响

2.4.1 抗冻性。因济麦22抗冻性较好,秸秆还田处理区未发生冬、春季冻害,不同处理抗冻性差异不明显。常规对照小区在个别面积春季受轻微倒春寒影响,有轻微黄叶尖现象,而秸秆还田处理区没有发生。

2.4.2 抗病性。经田间调查,常规对照区比秸秆还田处理区纹枯病发病率高0.03%、赤霉病发病率高0.05%、全蚀病发病率高0.09%。

2.4.3 抗虫性。经田间调查,秸秆还田处理区较常规对照区地下害虫危害率高0.03%、蚜虫危害率高0.01%。

2.5 秸秆还田对土壤指标的影响

从表4可以看出,实施秸秆还田的地块,土壤pH值有所下降,有机质含量、有效营养成分有所提升。

3 结论与讨论

试验结果表明,黄淮海地区在小麦生产中采取玉米秸秆深耕精细化腐熟还田技术,小麦莖秆较为矮壮,籽粒产量有显著提高、籽粒品质有所提升,作物综合抗逆性有所增强,土壤pH值有所下降,耕层有机质含量和有效成分有所提高。研究认为,应通过适当增加播种量、精细播种等措施提高秸秆还田地块的小麦基本苗数量,通过浇灌冬前水减少小麦幼苗悬空,促进秸秆腐熟降解。

郭 炜等[1]的研究介绍了国内外秸秆还田技术的研究进展,对比秸秆还田的多种方式,阐述了秸秆还田中存在的问题、技术难点及未来发展方向。袁红丽[2]分析了秸秆还田提升耕地有机物料归还量和保持土壤活力,认为农作物秸秆属于有机质含量相对较高的物料,其粗有机物含量占比80%左右。冯玉苗[3]分析了秸秆还田促进土壤有机质及氮、磷、钾等含量的增加,协调比例失调的矛盾,提高土壤水分的保蓄能力等问题,认为秸秆还田是保护性耕作技术的关键技术措施之一,它促进了农业节水、节本、增产、增效、环保和可持续发展。苏环[4]分析了秸秆焚烧产生的污染和秸秆堆肥技术,认为秸秆中平均含碳44%、氮0.6%、磷0.25%、钾1.4%,还含有镁、钙、硫等多种元素,具有很大的综合利用潜能,是一种重要的可再生资源。朱玉芹[5]分析了秸秆还田适宜的翻压时间、翻压数量、补氮数量,结果表明,秸秆还田后,大豆、玉米和小麦等作物增产6.1%~14.3%。本研究参考借鉴了以往部分研究的方法和技术,重点分析了黄淮海地区玉米秸秆深翻腐熟还田对小麦产量、抗性、品质和土壤耕层质量的影响[6]。

4 参考文献

[1] 郭炜,于洪久,于春生,等.秸秆还田技术的研究现状及展望[J].黑龙江农业科学,2017(7):109-111.

[2] 袁红丽.农作物秸秆还田的作用及途径探析[J].中国农业信息,2016(12):67.

[3] 冯玉苗.秸秆还田的作用[J].农技服务,2016(33):245.

[4] 苏环.农作物秸秆还田的意义及利用方式[J].农家致富,2016(12):46-47.

[5] 朱玉芹,岳玉兰.玉米秸秆还田培肥地力研究综述[J].玉米科学,2014(12):106-108.

[6] 李玮,乔玉强,陈欢,等.秸秆还田和施肥对砂姜黑土理化性质及小麦-玉米产量的影响[J].生态学报,2014,34(17):5052-5061.