高瞻远瞩 放眼未来

2019-09-28丁英顺

■丁英顺

新中国成立前后,在祖国的召唤下,一大批在国外工作或留学的高级科技人才如李四光、华罗庚、邓稼先、钱学森、朱光亚、赵忠尧、侯祥麟、兰毓钟等冲破重重阻力,相继回国,参加新中国的科技建设。科技人员回国热潮的形成,与周恩来领导下的中共中央南方局有着密不可分的关系。

关心引导自然科学座谈会成立

全民族抗战爆发后,沿海许多高校、科研院所等内迁大后方。作为战时首都的重庆,集聚了一大批科技人员。

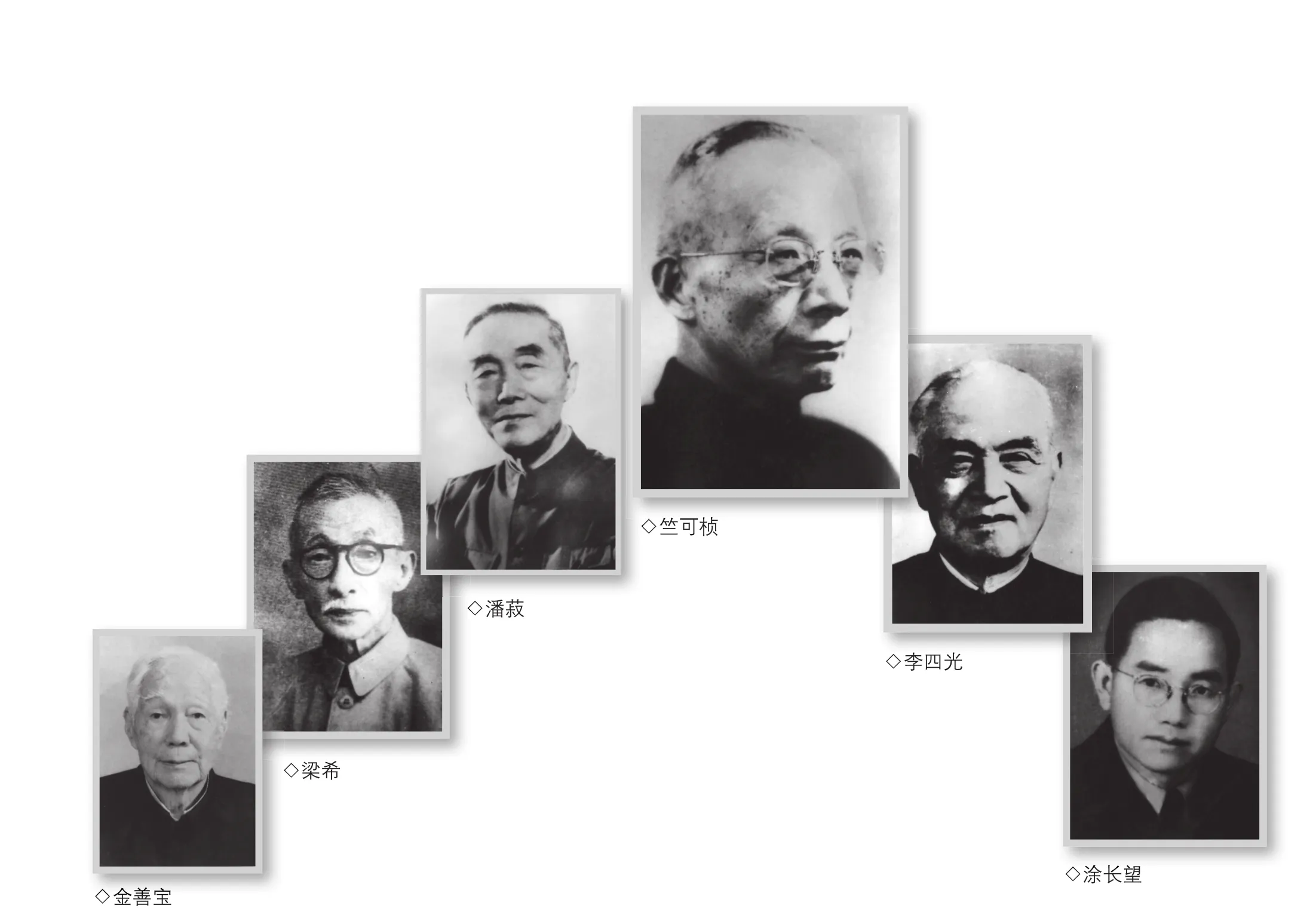

面对日本侵略者步步进逼,东南沿海相继陷落和国民党抗战不力、政治腐败的现实,重庆高校一批关心时局的教授,经常在一起议论形势,主要有中央大学的潘菽、梁希、金善宝、涂长望、于铎、李士豪,以及重庆大学的谢立惠等。

潘菽的长兄正是新华日报社社长潘梓年,因此潘菽、梁希等人与报社联系密切,经常去红岩村八路军重庆办事处或虎头岩《新华日报》总馆聆听抗战形势的报告,借阅进步书刊。通过接触,他们与周恩来、董必武、邓颖超、吴克坚、章汉夫等人相识。

在周恩来的直接关心指导下,潘梓年推动这些大学教授发起组织了自然科学座谈会(简称座谈会)。其成员都是从事自然科学教学和研究的教授,有20人左右,且不对外公开。

座谈会成立后,坚持每隔两周(有时一周)座谈一次,分析抗战形势,学习马列著作和《新华日报》的重要社论和文章,尤其是毛泽东、周恩来等中共领导人的文章,以及潘梓年提供的文件和小册子。周恩来经常参加座谈会的活动,同这些科学工作者恳谈,帮助他们认清时局和抗战前途。

座谈会的成员经常被南方局邀请参加由新华日报社举办的纪念会、联欢会、报告会等活动,有时接受南方局交付的一些具体工作,参加实际斗争。1940年春,周恩来和潘梓年邀请自然科学座谈会的五名成员负责编辑《新华日报》的《自然科学》副刊,并指示内容要多样化,不能局限于只是介绍科学知识,文字要生动活泼、通俗易懂。座谈会成员出色地完成了这项任务。

皖南事变后,座谈会的一些成员感觉重庆政治氛围压抑,个人无用武之地,想到解放区去。周恩来了解情况后,召集他们说,我们无论干什么工作,都首先要服从革命的需要,现在你们在重庆工作,是抗日的需要,斗争的需要,虽有困难也应坚持下去。1945年重庆谈判期间,潘菽、谢立惠等还受到毛泽东的接见。

为抗战和党的事业操劳奔波的周恩来,始终牵挂和关心座谈会的知识分子。1942年12月28日,周恩来、董必武等特意邀请梁希、潘菽、涂长望、金善宝、谢立惠等七位科学家到《新华日报》总馆编辑部见面。到了以后,看到桌上摆放着酒菜和寿桃,大家十分惊讶。

原来,这一天是梁希的60寿辰。周恩来日夜为国事奔忙,却记得这个日子,并想到为梁希祝寿,谁能不为之动情!特别是梁希,激动得半晌没说出话来。他感慨道,我无家无室,有了这样一个大家庭,真使我温暖在怀。感谢大家,太感谢大家了。

席间,周恩来举杯向梁希祝酒说:“中国需要科学家,新中国更需要科学家,不管道路如何曲折,新中国总要到来。现在是举步维艰,到那时就大有用武之地了。”大家推心置腹,酒杯频举,最终宾主尽欢。

回去后,梁希夜不能寐,起身作了三首七律,两首送给周恩来,一首送给《新华日报》,表达了同共产党合作、坚持抗战进步的决心。

◇青科技成立旧址——重庆树人中学

支持领导青科技的建立和发展

1939年冬,周恩来和董必武提出将一些青年科技工作者联络起来,组织一个团体培养人才。在南方局文委负责人徐冰的直接领导下,从延安来重庆的周建南、孙友余等人,开始筹建中国青年科学技术人员协会(简称青科技)。

南方局对这一组织的要求是:以党员和党的积极分子为骨干,广泛团结青年科学技术人员,在钻研、交流科学技术的同时,提高他们的政治觉悟,逐步形成一个规模较大的拥护中国共产党政治号召的群众团体;要求在广泛的公开活动中建立可利用的社会关系,获取有用的情报资料,并安置一批党员和积极分子,必要时执行党的秘密任务;培养和物色一批思想进步的科技人员,根据需要送去解放区或为将来建设新中国准备人才。

1940年5月,以科技、企业界的党员和青年进步分子为骨干的青科技在重庆树人中学正式成立,周建南任总干事。此后,陆续在成都、贵阳、桂林、遵义、昆明、城固、浙东等地筹建分会。到1941年初,会员达到200余人。

在南方局的支持下,青科技自筹资金创办了巴克新建筑事务所、巴山石墨公司、川东企业公司、新机电工程公司等企业。它们不仅解决了部分青年科技人员的就业问题,也为党培养了一批科技人才。后来,在贯彻党的“隐蔽精干”方针时,这些企业为部分党员提供职业作掩护。

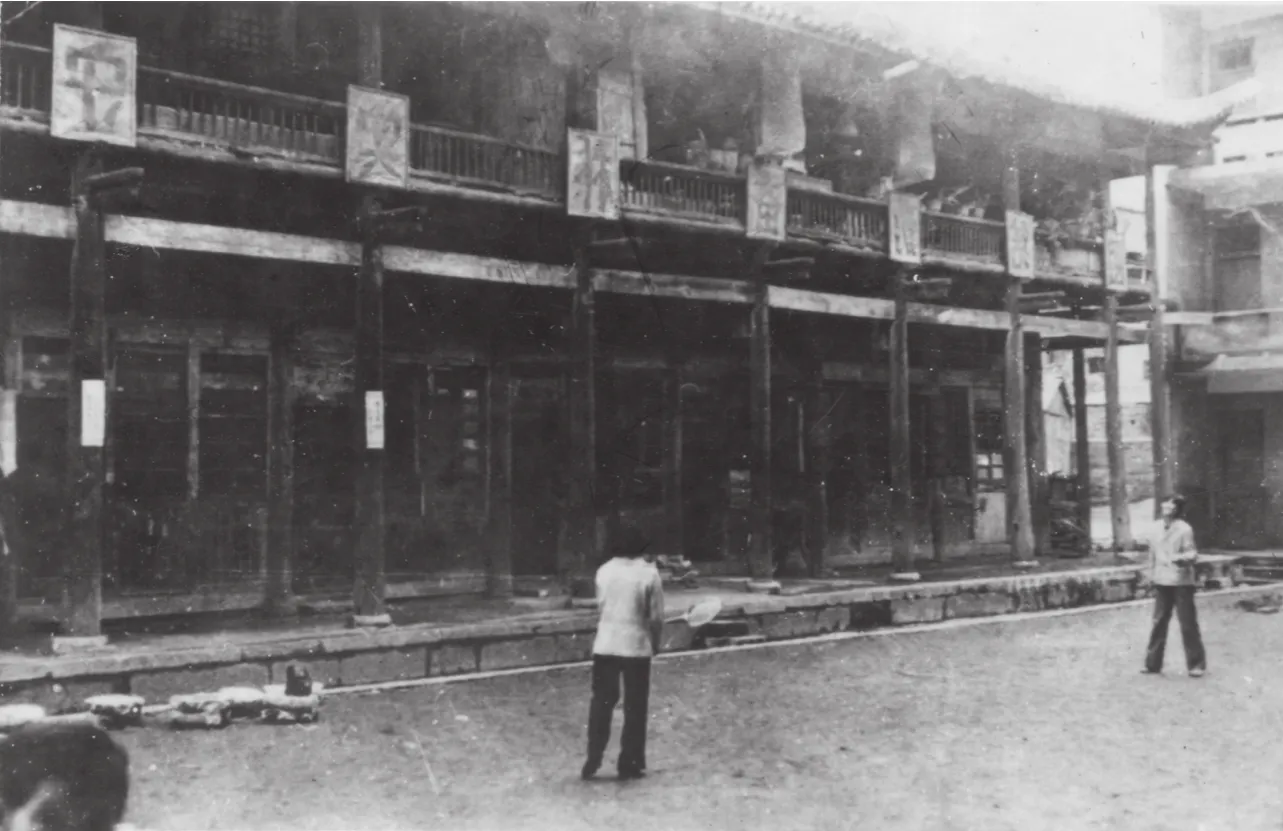

◇青科技成员侯祥麟留美期间使用的EVRMES牌英文打字机

由于青科技会员散布在各个企业和科研单位,这为搜集国统区经济技术的资料提供了便利。他们向南方局军事组提供了国民党在四川的第24、29兵工厂的有关资料,为共产党了解掌握国统区经济和军工企业的情况提供了依据。

建立青科技是南方局对科技人员开展统战工作的一项重要措施。周恩来、董必武、叶剑英多次听取汇报,并作出指示。周恩来希望青科技在抗日民族统一战线和争取和平民主的斗争中发挥积极推动作用,同时为新中国的建设事业做好准备。他谆谆告诫:“不要只乐于搞轰轰烈烈的革命斗争,自己必须也要有相当的科技造诣,才能在广大科技人员中起骨干作用。”徐冰也曾指示,通过技术可以给新社会更多贡献,像你们这样的专门技术人才,在建国时一定可以发挥很大的力量和作用。

皖南事变后,国民党当局疯狂破坏中共党组织和进步团体,青科技负责人周建南等被列入黑名单。因此,南方局专门指示,青科技迅速从公开的活动转为隐蔽的活动,骨干与会员之间改用个别交友方式保持联系,开展一定的思想影响工作;一部分骨干改做党的秘密工作。周恩来、董必武、叶剑英亲自布置张兴富、周建南去广安华蓥山地区郑启和(老同盟会员,反对蒋介石,拥有武装力量数千人)处,以工程师名义帮助他办厂、开矿、修路,建立密切关系,以便建立据点应付突然事变。

抗战胜利后,南方局指示恢复青科技的公开组织工作,开展争取和平民主的活动。后来为了扩大会员和避免特务的注意,青科技改名为中国建社,在科技界积极发展会员,对象已不限于青年,其宗旨是“联合热心民主建国的科技人员以砥砺学术、提高科技知识,培养操守,创造组织,互相帮助,合力发展科技事业,推进建国工作”。

重庆谈判期间,毛泽东在红岩村接见青科技骨干成员李文采、罗沛霖、张哲民等,特别指示:要团结好知识分子,科技人员要与工人密切联系合作;江西钨矿很丰富,在江西苏区时期,曾用以换取食盐,钨矿用途很广,将来还可换取外汇,应积极开发利用。

随着国民政府东迁南京,中国建社成员也转移到华东、东北等城市,有的甚至到了国外,但都与党组织保持不同形式的联系。绝大部分成员后来参加了迎接解放和接管的工作。一些在国外留学的除自己回国外,还积极动员同学归来,参加新中国的建设。

◇1949年4月,中国科学工作者协会发起人之一——涂长望经香港辗转到北京,筹备中华全国第一次自然科学工作者代表会议。图为涂长望在香港至北京的船上

引导推动中国科协成立和发展

为了团结科学技术工作者,打破国民党的一党专政,坚持抗战到底,周恩来特地指示潘梓年,建议自然科学座谈会的朋友积极团结更多的科技、教育工作者,组织范围更广泛的公开的进步科技团体,加入日益兴起的民主斗争。周恩来指出,黑暗过去就是光明,我们不仅要打破这个黑暗,还要想到为迎接光明的到来,应该做些什么工作。

1944年,南方局决定在自然科学座谈会的基础上,建立中国科学工作者协会(简称中国科协)。周恩来亲自与科技界著名人士恳谈,会见了李四光、竺可桢、丁燮林等,希望他们发起成立这一全国性科技组织。

年底,自然科学座谈会发出倡议,成立中国科协,并拟定了《组织中国科学工作者协会缘起》的文件,向各大城市的科技工作者征求意见。这一倡议得到李四光、竺可桢、任鸿隽、丁燮林、严济慈等100多位科学家的支持,共同列名为该组织的发起人。

1945年7月1日,中国科协在重庆沙坪坝正式成立。经选举,竺可桢为理事长,李四光为监事长,涂长望为总干事。值得注意的是,中国科协从成立伊始就被定位为“一个科学工作者的工会,而不是一个普通的科学学术团体”。章程中提出:自然科学本身是超阶级的,自然科学工作者是不可能超阶级的;我们应常常想到要用科学知识为广大人民谋利益,不要做反动派压迫人民的帮凶;要使我国的社会条件能适用科学技术的发展,就必须积极参加反对日本侵略和反对封建压迫的爱国主义运动;科学工作者要团结起来,和广大人民一起,共同奋斗,对外要打倒帝国主义的侵略,对内要改革贪污腐化、不民主情况,建立独立、民主、自由的新中国。

为扩大组织基础和影响力,更好地团结国内外的科学工作者,中国科协先后设立了重庆分会、北碚分会、成都分会、兰州分会、西北工学院分会、上海分会、南京分会、杭州分会、北平分会以及武汉分会等,在美国、英国、法国等地成立了海外分会,一年后会员就达到七八百人。1946年秋,中国科协还联合英、美、法等国的科学工作者协会共同发起成立了世界科学工作者协会,涂长望代表中国科协到伦敦参会,并被选为世界科协理事。

中国科协的成立,宣告了以科技教育界高级知识分子为主体的民主政团的正式建立,将广大科技工作者团结在党的周围,共同为建设新中国而奋斗。

◇留美科协成员开展活动的情景

关心指导留美科协的工作

抗战后期,国民政府与英美缔结新约,正式成为盟友。为加强同盟国之间的联系,英美等国向中国提供若干留学奖学金。1944年12月,在重庆、成都、昆明、贵阳、西安、兰州、建阳七地举办英美奖学金留学生考试。

为给新中国储备人才,1944年前后,周恩来和南方局决定,抓住国民政府组织人员赴英美留学的机会,利用各种关系和不同渠道,安排一批各有专长的党员和青科技成员通过官方考试或自费留学。要求他们努力学习,为抗战胜利后回国参加建设工作做准备;同时要广交朋友,在留美学者中广泛宣传党的方针政策,发展进步力量。

有的同志对此不理解。中共党员、青年医学家计苏华以“现在国家处在危难之际,热血青年绝不逃避斗争去外国镀金”为由而不想出国留学,周恩来循循启发:“当前,我们就是要集中全部力量去打击日本帝国主义。可是,你想过没有?等日本帝国主义被打垮的时候,我们国家是要建设社会主义的,那么人才呢?各种专家在哪儿呢?那时候再培养,来得及吗?”他进而指出:“党不仅需要政治家,也需要自己的科学家、专家,而且从现在起就需要注意培养。高级知识分子是国家的宝贵财富,必须加以团结和保护;年轻科技人员则需要让他们不断的学习和提高,参加国家的建设。”他指示计苏华“要联络思想进步,倾向共产党的理、工、农、医科大学生,争取机会,出国学习科学,掌握科学。……也许有人出去了一时不肯回来,那也不要紧。水归大海,叶落归根,只要我们的工作做得好,他们是会回来的”。

董必武、钱瑛等也对派到国外的同志说:“我们正在安排有大学学历、学理工农医的自己人利用各自的社会关系分头出国去,学成回国时要做两种准备:可能两党继续合作,那就参加抗战建国;否则,亦可能进根据地参加建设工作。总之,周恩来说过,就是不让你们这样的知识分子去打游击。打游击的人有的是,不少你们几个人。为了党的事业,大家总得有个分工,你们要作长期准备,在科学技术领域学有所成,还得多团结人,为将来的建设作准备。”

1945年夏,董必武到旧金山出席联合国制宪大会,曾到纽约组织进步分子的“星五座谈会”,提出利用进步团体宣传党的方针政策,动员进步人士、专家直接回解放区工作。他还接见了《美洲华侨日报》有关人员,勉励他们为建设新民主主义的新中国而努力。在董必武的指示下,在美的徐永瑛等建立了中共在美工作领导小组,其工作重点转为动员、组织中国旅美学子回国参加建设。

1946年上半年,中国科协总干事涂长望赴美推动组织中国科协美国分会,但由于留美科技人员流动性大、分布广,短期内很难组织起覆盖全美的科协团体。后经中共在美工作领导小组研究决定,先以小组形式发展为区域性的中型组织,再扩大成立横跨美国东西两岸的大型科协组织。

在中共在美工作领导小组的领导下,从1946年初到1947年,在美留学、工作的中共党员和积极分子,在留美科技人员集中的纽约、波士顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶等城市建立了许多小型和中型科技团体。随着国内解放战争的迅猛发展,l948年便开始组织一些科技人员或回解放区参加建设,或到国统区准备迎接解放。

1949年6月12日,在原留美科技团体的基础上,留美中国科学工作者协会(简称留美科协)在匹兹堡正式成立。该协会通过多种形式,宣传国内外形势和党的方针政策,报道解放区欣欣向荣的景象,产生了很大影响。

而后,中共在美工作领导小组成员徐鸣从国内返回美国,向在美党组织传达了周恩来关于加紧动员留学人员回国,参加新中国建设的重要指示。

10月1日,新中国成立的消息传来,动员留学人员回国的工作更为紧迫。在党的组织下,留美科协等留学团体在纽约召开了新中国成立庆祝大会。留美科协多次组织留学生座谈会,以“新中国与科学工作者”“赶快组织起来回国去”等为主题,讨论科技人员在新中国建设中所起的作用。

1950年初,留美科协通过了响应国内号召,开展回国运动的决议,确定了以“认识新中国,为回国参加建设做准备,一切为了回国去”为协会工作重点,为回国潮的形成作出了突出贡献。

就在1月,留美科协会员、著名数学家华罗庚携家人回国,途中写下了《致中国全体留学生的公开信》。信中情真意切地写道:“梁园虽好,非久居之乡,归去来兮!为了选择真理,我们应当回去;为了国家民族,我们应当回去;为了为人民服务,我们也应当回去。”在留学人员中引起了广泛的共鸣。李四光、邓稼先、钱学森、朱光亚、赵忠尧、侯祥麟、兰毓钟、唐敖庆等科学家先后回国,投身到新中国的建设中。

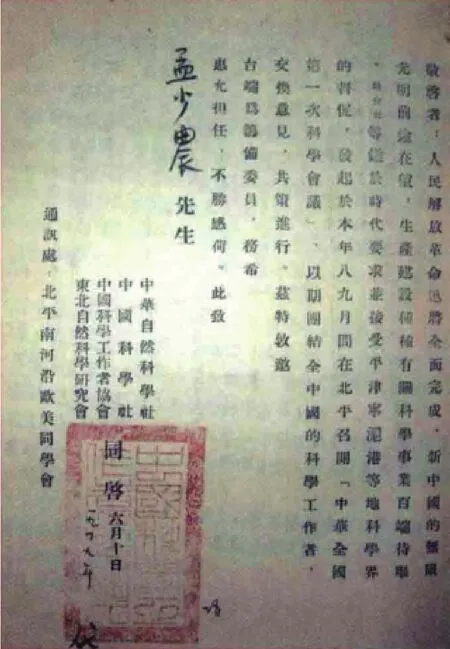

新中国成立后,为更好的团结和发动全国科学技术工作者投身科技建设,1950年8月,中国科学工作者协会与中国科学社、中华自然科学社、东北自然科学研究会四个科学团体共同发起,成立了中华全国自然科学专门学会联合会和中华全国科学技术普及协会。从此,中国的科技团体在中国共产党的领导下,由各自独立活动逐步走向了联合统一,并最终于1958年合并成立了全国科技工作者的统一组织——中华人民共和国科学技术协会(后改为中国科学技术协会)。

◇1950年8月,中国科学工作者协会与中国科学社、中华自然科学社、东北自然科学研究会共同发起召开中华全国自然科学工作者代表会议。图为给专家的邀请函