我国大学城土地使用情况调查报告

2019-09-27徐莹

徐莹

【摘要】本文以90年代末以后新建的我国大学城的空间形态为研究对象,选取32个资料完整、建设较透明的我国新建大学城作为研究样本,描绘其形态肌理并进行量化分析,发现大量的大学城在土地使用上存在过度扩张、用地闲置、建设密度低、建成区空间分散破碎等问题。

【关键词】大学城;土地扩张;用地闲置

过去20年,中国的新城新区建设发展飞快。本文以其中一种主题新城的类型——大学城为对象,通过提取32个信息公开、资源完整、具有代表性的中国大学城发展的情况进行汇总与比较,分析大学城此类新区的用地发展特点与机制。

1、中国大学城概况

在过去15年的快速发展期间,中国大学城建设取得了非凡的成就,其作用主要表现在三个方面:1.迅速提供了大量高等教育用地,缓解了高校扩招带来的校舍与校园用地紧张的问题;2.大学城作为一类重要的公共投资项目,引导城市空间的有序拓展;3.部分市中心用地紧张的高校整体搬迁,实现了城市土地资源的优化配置。正是由于其对城市空间拓展的带动作用显著,使大学城一度成为各大城市地方政府发展的重点。从1999年至今,我国至少已经陆续兴建了超过70个大学城、教育城、职教城。这股大学城建设热潮伴随90年代末的高等教育扩张而至,至2008年教育部宣布停止扩招而逐步式微,至今,其发展已基本进入稳定阶段。

而在大学城发展的同时,围绕大学城建设实际成效的质疑之声也非常多,大学城文化空心化、建设效率低、发展后续乏力等问题不断,一些大学城发展情况良好,一些大学城则长期处于半荒芜状态,一些大学城因过度发展造成土地的闲置与浪费、消耗大量耕地与资源的问题,也逐步引起了一些地方政府的重视。因此,从现实需求出发,我们也有必要对中国大学城的发展现状,尤其是其土地使用情况,进行实证调查与分析。

本文通过独立地第三方调研,采集了32个典型的大学城样本,在统一的地图平台下提取建设现状信息,并通过一致的标准进行数据处理与统计,以计算其建成区面积、分析其用地蔓延特点,主要从建成比例、建设密度、景观破碎度三个方面的指标比较,对目前中国大学城的土地使用现状进行量化分析。

2、中国大学城的土地使用情况调查

在本文调查中发现,我国部分大学城的用地扩张,存在比较严重的土地闲置、破碎、蛙跳、低密度蔓延等问题。在我们统计的32个大学城样本中,规划用地规模最小的3.7平方公里,最大的达到50平方公里,平均每个大学城规划面积19.7平方公里。全部32个大学城總规划用地面积628平方公里,其中不可建设的用地221平方公里,可建设用地407平方公里。在可建设用地中细分,已建成的总用地面积为222平方公里,未建用地185平方公里,闲置或未征未建的用地占近45%。(图2)

2.1用地扩张

1990年代后我国新建的大学城,大部分规划的人口或师生规模超过10万人,用地超过10 平方公里。我们统计的 32个样本中,大学城平均规划面积为19.7平方公里,接近于一个小城市的规模。在我们调查的32个大学城规划样本中,规划面积在10平方公里以上的大学城就有23个,占总样本数的71%;其中规划面积超过了20平方公里的大学城有12个,占总样本数的37.5%,达到新建一个小城市的规模。

2.2土地空置

但就实际发展进度而言,许多大学城并没有达到理想的发展高度;从总量来看,大量的大学城规划用地闲置。如前所述, 32个样本大学城总规划用地面积628.2平方公里,其中,不可建设用地约221平方公里,可建设用地约407平方公里。而在可建设用地中,至今已经建成的总面积仅222平方公里,其他闲置未建、待用、预留的发展用地达到185平方公里,约占可建设用地的45%。

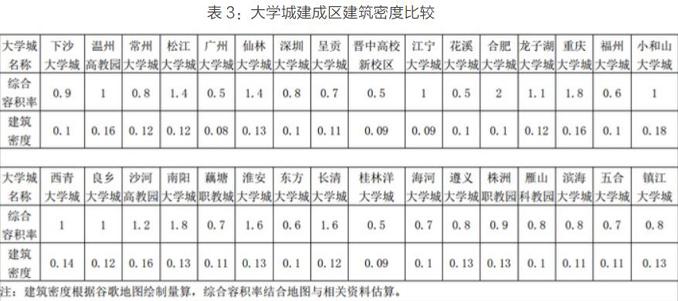

从统计的样本上看,大学城用地建成情况呈两极分化,建设较快的与建设停滞的情况并存。一些大学城的建设时间已达到10年以上,但发展仍比较缓慢,建成比例不足50%;而相反,一些建设较快的大学城,即使2010年后才开始建设,也有仅5年时间建成率就接近80%的。发展缓慢、建成率较低的大学城,普遍都有不同程度的用地闲置、建设密度很低、建成用地分散、景观破碎的现象。(表2)

那么,哪些大学城更容易陷入发展停滞?将表1、表2比较可见,地处中西部欠发达地区二线城市的,同一城市有两个以上大学城的,大学城规划面积占母城建成区面积的比例达到10%以上的,发展相对较缓慢。

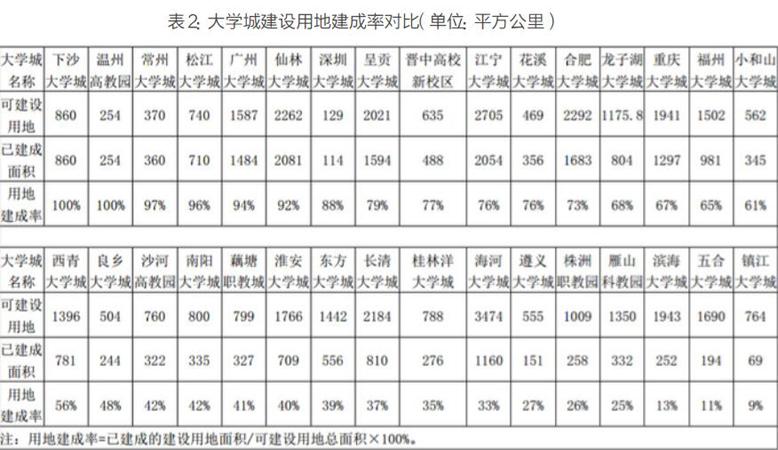

2.3建设密度普遍较低

我国90年代后形成的大学城空间,相对传统的大学空间,教学建筑高度并没有太大变化,但总体建筑密度与容积率却大幅度降低。本文新建大学城的32个调研样本,评价其已建成用地上的建设密度,平均建筑密度仅0.12,平均的毛容积率仅0.98。(表3)

2.4部分大学城用地蛙跳式发展

首先,观察大学城内部用地的连续性。将大学城内部面积在10公顷以上、与周边其他建设相距距离超过1公里的斑块划分为一个独立的斑块,观察大学城内部景观破碎程度。显而易见,建成比例越低的大学城,景观破碎度越高。究其原因,一则,一些发展地块分散,许多地块至今未出让或开发,导致景观破碎不连续;二则,校内发展备用地过大。那些建成区破碎斑块多,密度又低的大学城,景观上将更难形成一个很好的城市形象。(图3)

第二,站在城市的层面看大学城组团与母城的发展连续性,可以发现:1.在用地建成比例上,母城与大学城的距离影响较大;2.建成比例较高、用地空置少的大学城样本,其区位往往位于城市市区边缘,靠近主城中心区;相反,建成比例较低、用地空置大的大学城样本,与主城往往相距甚远。如果用谷歌夜景进行比较,这点表现得更为明显。(图4)

2.5蔓延式的土地扩张

扩张规模大,建设密度低,部分大学城用地闲置率高、用地分散跳跃、难以形成连续集中的城市景观,是过去15年间中国大学城用地增长中存在的典型问题。

3、土地扩张背后原因剖析

中国大学城大部分都是由政府主导开发形成的,政府与高校的互动,在大学城土地扩张过程中发挥决定性的作用。从高校的角度看。从1980年到2004当年,我国高校在校人数翻了5倍,高校校舍与用地不足十分明显,迫切需要扩充容量。从城市角度看,合理引导城市发展方向、实现土地资源的最优化配置是城市用地规划的重要任务,优化土地使用、促进城市经济的稳定与有序发展也是经营城市的重要手段之一。而大学城的建设既给高校提供了更为廉价和充裕的校区用地,又盘活了市中心高价值土地,为新校区建设提供了资金。这个过程实现了社会-高校-城市的三赢,是值得推崇的发展模式。

然而操作过程中,政府与高校两方力量却都下意识地抬高了大学城土地需求的愿景。

一方面,高校本身存在长远发展与现实需求的矛盾。我国高等院校与专科院校的评价体系中,对高校的用地面积、建筑面积等硬件条件有严格要求,且所占权重很高。因此,一旦高校得到再建新校区的机会,从负责任的角度看,它就必须本校未来的发展考虑,尽量多的预留发展空间。另一方面,城市政府正亟需拉拢高校建设大学城,在政府与校方互动中,校方用地虚高,政府迁就,盲目强调发展弹性,造成用地超前,超出学校应有的需求与支付能力。

结语:

目前中国大学城存在部分土地闲置与低效增长问题。从当下的发展要求看,盘活大学城闲置和低效增长用地,需要重新对城市土地使用现状的评估,挖掘潜在浪费的土地资源,进行规划的修编,赋予新的使用功能,鼓励新城闲置用地的填充式开发,使之重新融入城市发展轨道,是部分大学城的迫切任务。

参考文献:

[1]苏建忠.广州城市蔓延肌理与调控措施研究[D].广州:中山大学博士学位论文,2006.

[2]卢波.大学城规划建设问题及其战略调整研究[D].保存地:东南大学,2005.

[3]丁成日.增长、结构和效率—兼评中国城市空间发展模式[J].规划师,2008,11,35-39.

[4]汪劲柏,赵民.我国大规模新城区开发及其影响研究[J].城市规划学刊,2012,05,21-29.