大学城对区域经济影响

2017-07-14胡孟然强文丽刘玉剑张奥

胡孟然+强文丽+刘玉剑+张奥

摘要:大学城作为国内近年内兴起来的一种大学聚集模式,中国对其建设尚在摸索过程中,在这进程中,走弯路或许是不可避免,所以我们需要分析大学城对于区域的影响以及意义。文章以榆中大学城为例,探讨关于大学城如何对周边农村以及市镇的经济产生影响,并讨论其产生的意义以及影响范围,得出关于榆中大学城对于区域经济影响以及意义的结论,为大学城在当地的发展提供参考意见。

关键词:大学城区域经济产业结构

一、关于大学城及榆中大学城的简要分析及介绍

1.大学城简介及分析

大学城在国外早已不是什么新鲜事物,早在16世纪的西班牙马德里近郊就已经兴起了世界第一个规划好的大学城——埃纳雷斯堡大学城。英国的牛津大学城,剑桥大学城,日本的筑波大学城等都是后起比较成功的典范。然而大学城在我国却是近十几年才兴起的新鲜事物,1998年在我国廊坊建起了我国第一个大学城——东方大学城。随后大学城便如雨后春笋般在我国兴起。到今天为止,已建成和在建的大学城大约有50余座。关于大学城的概念,《教育大辞典》作出了如下解释:

围绕大学建立的社区,人口一般在5~10万。为大学生提供良好的学习环境和便利的食宿、交通等条件。

而笔者认为大学城的建立目的在于最大程度的整合资源,集中办学,共享教学设施及基础设施。因此而产生的集聚效应,规模效应,辐射效应,将带动大学城周边地区的发展,并由此带来的人力资源集中优势必将吸引企业的入住,而更多企业的入住将会形成正反馈效应,更大程度的推动大学城建设,拉动周边区域经济的发展。

2.榆中大学城

榆中大学城位于兰州市榆中盆地,距兰州市中心城区46公里,终期规划目标人口控制规模25万人,其中大学人口10万人、居住人口15万人,可容纳9所大学。目前大学城只入住了兰州大学和西北民族大学,两校在校生加教职工人数约4万人,两校共占地7500余亩。大学城位于夏官营镇的郊区,周边均为农村地區。就地理位置而言,远不足以深掘大学城的潜力,发挥大学城的人力以及科学创新优势。但大学城的入住还是给当地带来极大的交通便利以及经济利益,就目前消费规模而言,4万人的大学城一年的消费总量以每人每年1万元计算,则估计可达4亿。而按照终期规划的25万人口,保守估计带来的消费就将达25亿元,这对于一个国家级贫困县而言将是巨大的福音。而据兰州大学有关负责人介绍,一心两道三带四片科教城规划结构为:建造一个公共服务中心作为核心;以一纵一横两条主干道,构成规划区的两条发展主轴,横轴联系规划区两个重要组成部分——大学片区与产业片区;重点培养三条自然生态带;梯度推进大学片区、城市资源共享片区、产业片区、居住片区四大功能片区;设计中还引入了“刚性结构”和“柔性结构”刚柔并济的理念,突出绿色文化,强化一个生态外环。另外,科教城区域将发展航空和铁路客运业,内部道路规划采用棋盘式方格网络道路格局,构成“三纵三横一环”的主干道系统。这些给当地带来的将不仅仅是经济利益,是永久的基础设施便利。

二、大学城对周边区域经济影响情况调查

1.对于附近农户影响的调查

大学城的建设,引起的人员、物资大量集中,对于土地以及粮食的需求也将大大增加,对周边农业的影响也将不容小觑,据笔者的实地走访调查,周围居民对大学城的建设以及落地于此的态度有79%持支持态度,其余群众对此问题看法模糊,看来似乎并不知到或未曾察觉到其对自身的影响。其中一项对于占用耕地的情况调查显示,有45%的农户表示有耕地被占用的情况,大学城的建设带来的耕地占用情况是不可避免的,而这些占用的耕地最终以资金补偿的方式回馈给农户,而这笔资金在当地可能是一户人家数年的收入,大学城的建设对于当地的生活水平的提升作用可见一斑。

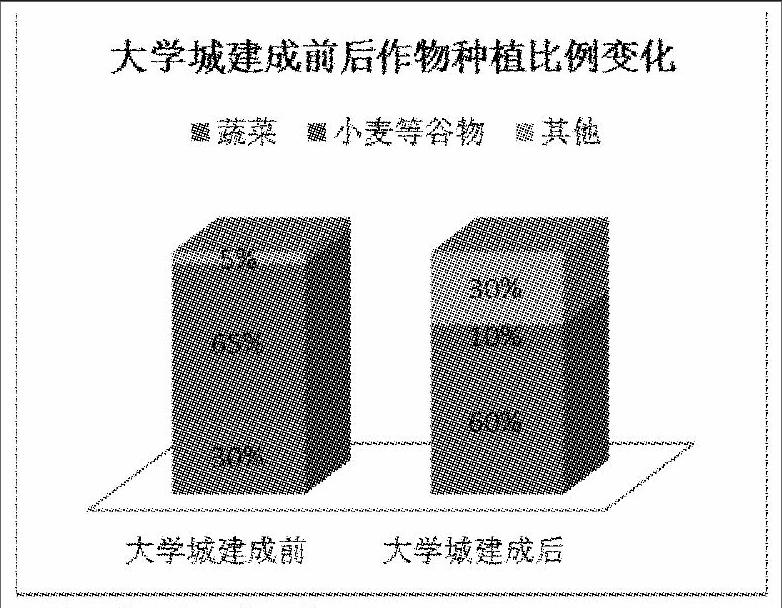

而据一份对当地居民作物种植变化调查显示大学城建设前后还是有较大变化的,从以前的以粮食作物为主变化为以经济作物为主,这种变化是为了满足大学城及其周边餐馆饭店对于蔬菜的需求,由此带来的是农民的收入的显著提升。据实地走访农户的调查显示,2001年以前当地的人均年收入不到1000元,大部分居民仅在温饱水平左右,而到了2009年当地的人均年收入水平已达4000元左右,而同期榆中县的农民人均年收入仅约为2750元。这种远高于平均水平的现象是由大学城的辐射效应造成的,据调查有30%的当地居民的亲人直接或间接参与大学城的相关工作,这些工作包括厨房工作人员,楼管,门卫,以及摊贩,小商店,他们有的因此放弃了农耕生活,成为农村里的“上班族”,或者成为商贾,工作轻松不说,收入也比以前提高不少,这些给当地居民带来的实惠让当地居民对于大学城的建设是相当支持的。

2.对于附近商业状况的调查

榆中大学城座落在夏官营镇的郊区,周边是广袤的农村,在建设大学城以前,此地基本无商业可言。而在大学城建成以后,学生、教职工陆续入住,到2015年为止,仅入住兰州大学和西北民族大学的榆中大学城人口已经达到4万,其中西北民族大学学生有21000人,兰州大学入住学生14000人,另有教职工数千人,这种人口集聚,造成的集聚效应,让周边商业十分发达,我们对周边商户情况进行了实地走访调查统计,调查情况如下表:

从表中可以看出,大学城周边的商业还是比较繁荣的,754家店铺的规模,以一个店4个员工计算,将有3000工作岗位可以提供,这对农村地区的人民来说,无疑是一个巨大的就业市场,农村经济也会因此受益。带来的税收对于一个贫困县来说也将十分可观,对于促进当地的发展的意义不言而喻,而这还只是仅进驻了2个大学所造成的经济集聚效应。若以后能有更多的大学进驻,将极大促进经济发展,也可能由此促进农村地区的城市化,加快当地的基础设施建设。表中显示大学生的大学生的消费结构可以看出,主要还是以餐饮业为主,占到所有门店50%以上,饭店、小饭馆的数量也达到了惊人的330家,这些饭店的客流无疑主要是学生以及教职工。所有门店中居于其次的是零售业的门店,由于距离城镇较远,大学生的生活、学习用品的消费需求主要靠当地解决,由此造成的零售业门店多、种类多,满足了大学生的需求的同时,也给当地居民的生活带去了便利,在附近的走访调查显示,有31%的居民认为大学城给他们带来了购物的便利。

大学城带来的人口和资本集聚,以及其所产生的金融,物流,交通,教育,购物等方面的福利,势必会带动当地的经济发展。在一定程度上,可以说大学城能推动一片地区的城市化进程,短时间的大量学生职工的入住,决定了这种过程是迅速的,高效的。

3.对于当地产业结构的影响

下列图表是2014年兰州市各区县农林牧渔业增加值,及各区县人口和服务业所占比重。我们以人口规模相近的两县作为对比。2014年榆中县农业人口总数为24.4万人,永登县农业人口总数为29.3万人,在兰州市内大致相仿,事实上永登县农业人口总数多于榆中县,而榆中县在产业增加值及服务业增加值方面都大大超过了永登县。榆中县服务业增加值为4081.16万元,占兰州市服务业增加值的38.55%,而永登县仅为636.74万元,占兰州市服务业增加值的6.01%。榆中县城服务业增加值与永登县相差悬殊。而这与大学城坐落于榆中县有很大的联系,大学城带来的大量流动人口导致其对服务业的需求剧增,带动了榆中县服务业的发展。

从榆中县的农作物播种面积来看,油料,药材,蔬菜等经济作物的播种总面积为47.11万亩,占总播种面积的37.01%。而永登縣的经济作物播种总面积为25.59万亩,占总播种面积的19.04%。由此我们看到了差别,我们在上文提到的一个调查,榆中县改种蔬菜类等经济作物是在大学城建成以后为适应大学城内的需求而做出的改变。大学城对于榆中县的农业影响也不容小觑。

4.对于当地就业的影响

根据一份初步测算的结果,每1万人的大学人口需要相关配套的工作人员和服务人员将近2500人,以榆中大学城目前4万的人口计算,需要的相关人员将近1万人,5万人的人口规模在西部也可号称一座小城市了,而根据我们的一份调查,兰州大学榆中校区的宿舍管理人员中,有72%的人员来自夏官营镇范围内,95%的人员来自榆中县域内。榆中校区的众多服务人员中将有相当一部分来自于大学城周边,大学城为当地带去了大量工作岗位。而据我们在大学城周边三个村落(吴谢营村、上堡子村、夏官营村)的实地走访调查发现,有30%的农户表示家中有亲人在大学城内工作。这对当地农民的生存方式的改善,以及生活水平提高有很大的帮助,有力的拉动了当地收入水平的提高。

5.对于当地旅游业发展的影响

榆中县境内有4A级景区13处,包括我们所熟知的兴隆山,青城古镇等等景区。由于大学城地处农村,交通不甚便利,这些距离学校不远的景区就成为学生们外出郊游的首选地。这些景区因为知名度不高的缘故,其所能吸引的外地游客少之又少,而大学城的入住无疑给这些旅游景点带去了巨大的人流量,促进了当地旅游业的发展。而我们也该深刻认识到,榆中县境内的景点众多,但许多景点的人流量一直很低,许多景点也不为人所知。这与当地的宣传力度有关。大学生大多有出游意愿,而苦于旅程的问题,不愿去远处,而近处的景点又并不清楚有哪些,导致许多想出行游玩的学生未能如愿。也给当地的旅游业带来不小的间接损失。

三、榆中大学城目前存在的问题

1.建设停滞,大学不再入住

按照先期的规划,榆中大学城最终要入住9家大学,而目前只入住了两家。大学城目前也无大的建设以及工程开工现象,建设基本处于停滞。而周围虽然有700余家店铺在营业,但我们也看到了不少店铺处于关门歇业状态,商业在目前的榆中大学城基本处于饱和状态,因为大学城人口没有增加的缘故。对于一所大学城而言,目前的榆中大学城只能算作一座中小规模的大学城,对当地经济发展影响有限。

2.交通不便,学生出游难

作为中国离校本部最远的分校区,榆中学生目前出大学城的方式却比较单一,大部分依靠校车到达兰州,再从兰州坐车出行,这无疑增加了出行时间和出行难度,使人们的出游意向降低。大部分学生周末都只能呆在校区。每到节假日,校车点人满为患,排队等下车的队伍有时能长达几百米。据我们的调查,周末有出行意愿的学生达64%,而最终成行的仅有11%,阻碍他们出行的最大原因是交通不便,这不仅阻碍了学生们的出行,更减少了学生对于外部的交流,对于社会的接触,长此以往,会降低整个大学城的综合实力,改善交通,是目前大学城最迫切的问题。

3.型企业工厂入驻稀少,不利于聚集效应的形成

榆中大学城虽然商家达到惊人的700余家,但大多数规模不大,造成的聚集效应不够明显,最近数年人口并未显著增加,造成的是基础设施建设的落后,城区规模未显著增加,使得大学城对于一地的经济辐射作用影响有限。

四、结论以及解决办法

(1)我们认为政府加大对于榆中大学城建设的资金投入,完善基础设施,引导居民以及商家入驻,而完善基础设施的首要部分增加交通工具的种类,以及增加交通线路,如在原有铁路和公路的基础上兴修地铁,将榆中校区纳入兰州市交通规划,使榆中大学城的可通达性增强,使榆中大学城不再成为一座“孤岛”,据地理经济学原理,交通通达性增加会减少人们通勤时间,使人们出行更加方便,增加人的出行欲望,在另一方面也会增加榆中大学城的人流量,吸引更多商家入驻,造成集聚效应,为当地的经济发展增添新动力,极大改善当地民众的生活,以及经济地位。

(2)在榆中大学城增加一个小型的客运站,客车抵达地点包括周边景点以及兰州市区和榆中县市区,目前我们的调查表明,学生出行89%依靠校车出行,7%靠客运专线,剩余的4%依靠其他途径达到出行目的。校车成为我们主要的出行方式,而这主要是大家的选择余地少,校车成为大家可选择的最经济最简便的方法,然而校车仅往返于校本部与榆中校区,线路单一,灵活度受限,这也是造成大家出行不便的原因之一。若增加客运站,必将方便学生出行,雨中县内的各大景点的客源有了新的增长点,可以拉动榆中县的旅游业发展,提升榆中县域经济的发展水平,使榆中县大部分靠近旅游景点的地区可以分一杯旅游业发展带来的羹。

(3)在西部,榆中大学城人口规模相当于一座小型城市,但却没有城市发展所有的工业,榆中大学城应当通过招商引资的方式吸引企业或者工厂入驻,这不仅为当地带去了丰厚的工作岗位以及税收,也为当地的商业注入了活力。据调查,有45%的大学生有空余的时间从事兼职工作,而其中仅有不到10%的学生真正能找到兼职,而这其中有不少是在校内找到工作,榆中大学城没有多少工作岗位提供的重要原因就是可提供的工作岗位太少,这进一步拉大了榆中校区学生与城市大学生的在实践以及工作经验上的差距,不利于当地学生的全面发展,因此企业的入驻在另一方面将改善学生教育情况。

以上即我们此次科研成果,希望对于本地区的发展起到良好的建议作用。

参考文献:

[1]高相铎,李诚固,等.西部大学城对未来西安市城市空间扩散的影响[J].人文地理,2005(5):63.

[2]顾明远.教育大词典(第 3卷)[M].上海:上海教育出版社,1991.71.

[3]资料来源:《兰州统计年鉴》(2014)中国统计出版社.

[4]资料来源:《甘肃经济普查年鉴》(2008)综合卷.

[5]顾薇.浅析大学城对区域经济的带动作用[J].上海管理科学,2012(3):34.

[6]李杰,刘露,等.大学城对区域经济发展的研究——以西部大学城为例[J].广东交通职业技术学院学报,2011(2):10.

[7]花小丽,陈丽,张小林.大学城建设对南京城市功能的促动研究——以仙林大学城为例[J].经济问题探索,2005(10):85.