核苷(酸)类似物经治序贯聚乙二醇干扰素治疗慢性乙型肝炎的荟萃分析

2019-09-24赖思敏赖小丽叶晓光

赖思敏, 赖小丽, 黄 汐, 叶晓光

慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B)是一种由乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染引起的慢性肝病。目前慢性乙型肝炎是一个严重的公共卫生问题,我国虽然于2005年开始对全国所有新生儿实行全部免费的乙肝疫苗接种,但由于中国人口基数多,慢性乙型肝炎的患者仍较多。2014 年我国乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)携带情况流行病学调查表明,全国 1~4 岁人群的 HBsAg 携带率为 0.32%,比2006年的调查数据降低了66.7%;5~14岁人群 HBsAg 携带率降低到0.94%,比2006年下降了61.16%。而2006年,我国全人群的 HBsAg携带率高达7.18%。由此推算,我国慢性HBV感染者约9 300万,其中慢性乙型肝炎患者约2 000万。因为肝脏是一个沉默的器官,大多数患者在未知的情况下病情进展缓慢,逐步由慢性肝炎演化成肝硬化或肝功能衰竭,并与原发性肝癌密切相关[1]。

目前,我国治疗慢性乙型肝炎的药物主要为核苷(酸)类似物(nucleoside analogue)和干扰素。核苷(酸)类似物是以病毒聚合酶为作用靶点,长期服用可以抑制病毒的复制,但难以实现长久的免疫控制,停药后容易复发[2]。且核苷(酸)类似物对HBV复制的中间产物共价闭合环状DNA(cccDNA)无直接作用,导致HBV很难从体内彻底清除[3]。虽然根据《慢性乙型肝炎防治指南(2015年版)》,核苷(酸)类似物的总疗程建议至少4年,在达到HBV脱氧核糖核酸(HBV DNA)低于检测下限、丙氨酸转氨酶(ALT)复常、HBV e抗原(HBeAg)血清学转换后,再巩固治疗至少3年(每隔6个月复查1次)仍保持不变,可考虑停药,延长疗程可减少复发。干扰素的优点是具有良好的免疫调节作用和抗病毒作用,可以特异性提高T淋巴细胞的功能,有持久应答的作用,但干扰素的总体有效率较低[4]。两类药物的作用机制不同,诸多学者也进行了联合治疗的研究,提出核苷(酸)类似物换用或者联合聚乙二醇干扰素可以提高HBeAg血清学转换率、HBsAg阴转率[5]。两类药物的作用机制可能是:清除病毒并能间接提高针对HBV特异性免疫功能,核苷(酸)类似物和干扰素联合治疗能抑制cccDNA清除后的回补效应,且可改善干扰素的耐受效应[6-10]。本文检索国内外的关于核苷(酸)类似物经治序贯聚乙二醇干扰素治疗慢性乙型肝炎相关文献报道进行荟萃分析,以期为慢性乙型肝炎的临床治疗决策提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究对象

1.1.1 入选标准 ①符合我国《慢性乙型肝炎防治指南(2015年版)》诊断标准的慢性乙型肝炎患者,不限年龄、性别、研究机构;②已经使用核苷(酸)类似物治疗一段时间,产生病毒学应答,产生或不产生HBeAg血清学转换,肝功能正 常。

1.1.2 排除标准 ①不符合我国慢性乙型肝炎诊断标准;②非随机对照试验(RCT);③治疗时间不明确;④研究指标无具体数值;⑤合并HCV、HIV、HDV、HAV感染等。

1.2 文献类型

RCT、回顾性或前瞻性研究。

1.3 干预措施

核苷(酸)类似物(恩替卡韦、替诺福韦、替比夫定、阿德福韦酯、拉米夫定)抗病毒治疗产生病毒学应答后,治疗组接受核苷(酸)类似物序贯聚乙二醇干扰素治疗,对照组继续接受核苷(酸)类似物治疗。

1.4 结局指标

HBeAg的血清学阴转率、HBsAg的阴转率。

1.5 检索策略

以“慢性乙型肝炎”“核苷(酸)类似物”“聚乙二醇干扰素”“恩替卡韦”“阿德福韦酯”“替诺福韦”“替比夫定”“拉米夫定”为中文检索词,以“Chronic hepatitis B”“Nucleos(t)ide”“Pegylated interferon”“Randomized controlled trials”为英文检索词,采用自由词和主题词相结合的检索方式,检索万方数据知识服务平台、维普数据知识服务平台、中国知网数据知识服务平台、PubMed。检索时间从建库至2018年10月13日,语种限定为中文与英文。

1.6 文献筛选

由2位研究人员独立进行,按照纳入与排除标准进行文献检索、筛选,并提取数据,对治疗进行评价,如遇分歧则由第三方裁定。首先根据关键词进行检索,然后通过阅读题目和摘要进行初筛,排除无关文献后,下载全文阅读,判断是否最终纳入研究。

1.7 纳入文献方法学质量评估

纳入文献质量评估依据Jadad Scale-RCT评分量表来评分,具体根据文献是否为随机对照、是否为双盲、是否有撤退和丢失来进行评分,最后决定文献质量的优劣。

1.8 统计学处理

使用Cochrane协作网提供的 RevMan 5.3软件进行统计学分析,首先对纳入数据进行异质性分析。当P>0.10,I2<50%时,表示数据间无异质性,采用固定效应模型进行荟萃分析;当P<0.10,I2>50%表示存在异质性,先分析异质性来源;当无法找到特定的统计学异质性来源时,则采用随机效应模型分析。采用漏斗图评估发表偏倚。当P<0.05时,表示两组间差异有统计学意 义。

2 结果

2.1 基本情况和质量分析

共检索到260篇文献,阅读标题与摘要,按照上述纳入与排除标准进行筛选,初筛出20篇文献。再通过阅读全文,排除了14篇文献,部分是因为使用干扰素治疗时间未达到48周,部分是因为治疗时间不确定,部分因为纳入研究的患者没有达到病毒学应答等,最终纳入6篇文献。中文文献与英文文献各3篇,其中疗程均为48周,各个研究的基本特征见表1,一篇文献未提及随机化分组,一篇文献提及了实行双盲的信息。6篇文献的所有患者都完成了48周的治疗。按照Jadad Scale-RCT评分量表进行文献质量评价,6篇文献都≥3分,为高质量研究。纳入观察病例数496例。

2.2 HBeAg血清学阴转率

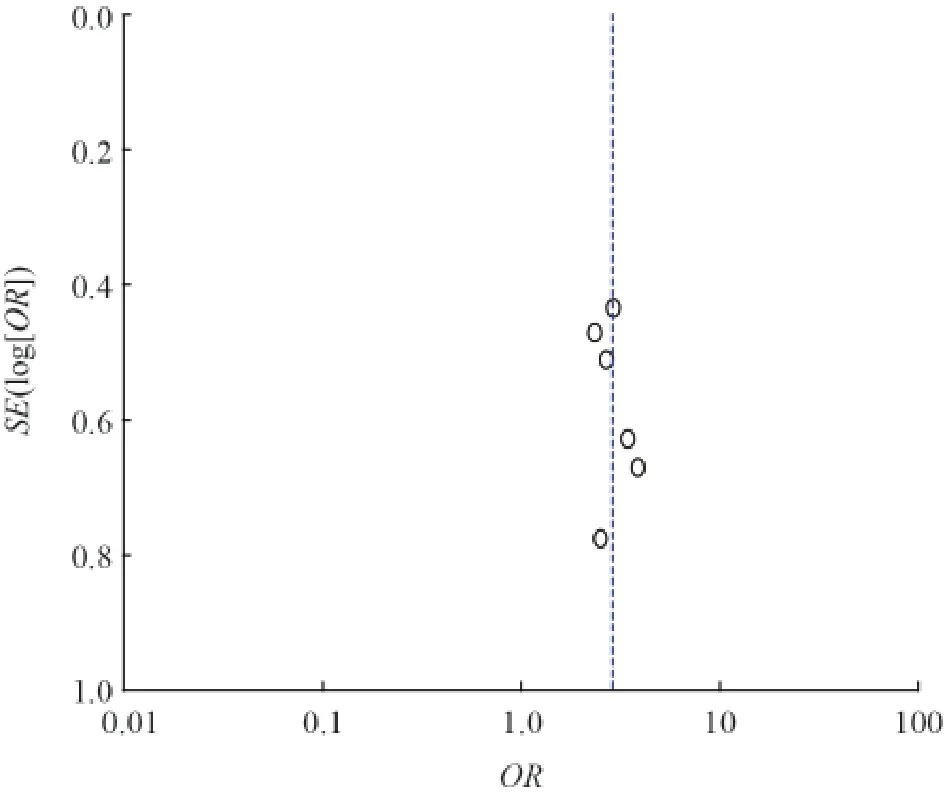

所有文献均统计了HBeAg的血清学阴转率,采用随机效应模式进行统计。结果显示HBeAg血清学阴转率治疗组明显高于对照组,差异有统计学意义(OR=2.84,95%CI:1.84~4.41,P<0.000 01)。见图1、图2。

表1 纳入6篇文献的基本特征Table 1 Basic characteristics of the studies included

2.3 HBsAg血清学阴转率

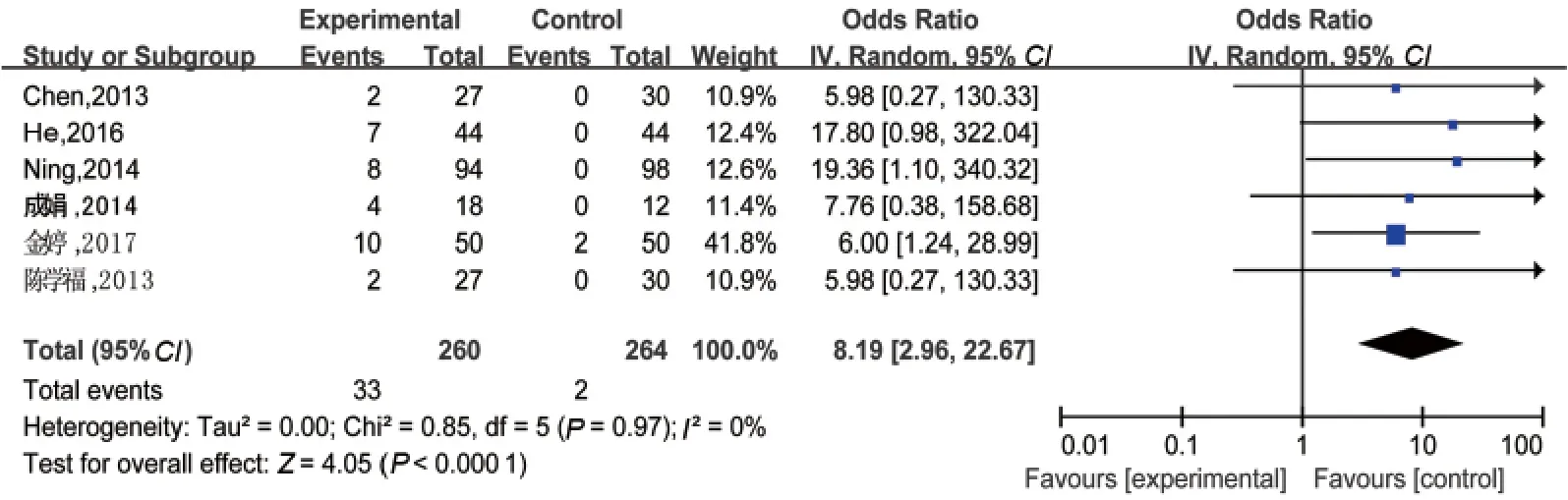

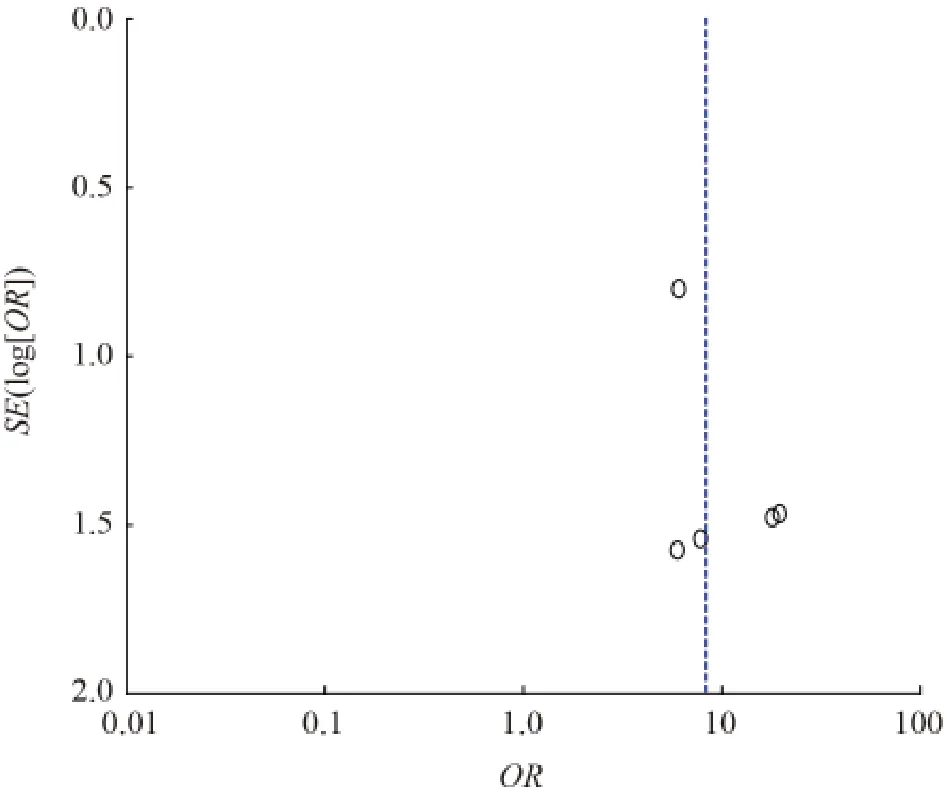

所有文献均统计了HBsAg的血清学阴转率,采用随机效应模式进行统计。结果显示HBsAg血清学阴转率治疗组明显高于对照组,差异有统计学意义(OR=8.19,95%CI:2.96~22.67,P<0.000 1)。见图3、图4。

2.4 不良反应

有3篇文献提及不良反应,均发生在治疗组,主要为一过性发热、疲乏、头痛、口干、白细胞和血小板减少等,这些反应大部分都是轻微的,无严重不良事件。对照组未发现不良反应。

3 讨论

图1 治疗组和对照组HBeAg的血清学阴转率的荟萃分析Figure 1 Meta-analysis of HBeAg negative conversion after nucleoside analog alone or nucleoside analog - pegylated interferon sequential treatment

图2 治疗组和对照组HBeAg的血清学阴转率的漏斗图分析Figure 2 Funnel plot analysis of HBeAg negative conversion in patients treated with nucleoside analog alone or nucleoside analog - pegylated interferon sequential treatment

干扰素和核苷(酸)类似物都用于抗HBV治疗,但两者是不同作用机制的药物,两者单用于慢性乙型肝炎治疗,均有各自的优缺点。虽然核苷(酸)类似物容易产生病毒应答,但维持病毒学应答需要长期服药,而长期服药容易带来医疗费用增加和病毒学耐药问题[17],且HBeAg的血清学阴转率低。聚乙二醇干扰素通过调节机体内免疫从而产生抗病毒效应,因而在治疗慢性乙型肝炎48周,在停药后仍有后续的免疫反应,但HBeAg阳性患者的应答率仅约30%,HBeAg阴性患者的应答率约40%[18],疗效仍然不满意。近年来,有报道核苷(酸)经治慢性乙型肝炎患者联合或序贯聚乙二醇干扰素治疗48周提高HBeAg的血清学阴转率,甚至达到HBsAg清除,此类研究是目前慢性乙型肝炎治疗领域的热点之一。

慢性乙型肝炎防治指南明确了乙型肝炎治疗的三级终点:①理想终点。HBeAg阳性与HBeAg阴性患者,停药后获得持久的HBsAg消失,可伴或不伴HBsAg血清转换;②满意终点。HBeAg阳性患者,停药后获得持续的病毒学应答,ALT复常,并伴有HBeAg血清学转换;HBeAg阴性患者,停药后获得持续的病毒学应答和ALT复常;③基本终点。如无法获得停药后持续应答,抗病毒治疗期间长期维持病毒学应答(检测不到HBV DNA)[1]。

图3 治疗组和对照组HBsAg的血清学阴转率的荟萃分析Figure 3 Meta-analysis of HBsAg negative conversion after nucleoside analog alone or nucleoside analog - pegylated interferon sequential treatment

图4 治疗组和对照组HBsAg的血清学阴转率的漏斗图分析Figure 4 Meta-analysis of HBsAg negative conversion in patients treated with nucleoside analog alone or nucleoside analog - pegylated interferon sequential treatment

大部分核苷(酸)经治患者只能达到基本终点,因此,有学者在核苷(酸)经治的基础上,对慢性乙型肝炎患者序贯或联合聚乙二醇干扰素治疗48周或延长疗程的观察,已获得较满意的HBeAg、HBsAg血清学应答率[16],据此形成专家共识[5]。建议可以对核苷(酸)序贯或联合聚乙二醇干扰素治疗慢性乙型肝炎患者,但一直缺乏大样本多中心的临床试验证据。本研究纳入了国内外6篇相关研究,所有病例满足以下条件:慢性乙型肝炎抗HBV治疗一段时间,达到病毒学应答,转为聚乙二醇干扰素治疗至48周,统计了治疗组和对照组HBeAg的血清学阴转率、HBsAg的阴转率及不良反应情况。荟萃分析结果显示核苷(酸)经治慢性乙型肝炎患者达到病毒学应答后,序贯使用聚乙二醇干扰素,治疗组患者HBeAg的血清学阴转率明显高于对照组,为其2.84倍,差异有统计学意义(OR=2.84,95%CI:1.84~4.41,P<0.000 01)。治疗组患者HBsAg血清学的阴转率,均明显高于核苷(酸)单药治疗组,为其8.19倍,差异有统计学意义(OR=8.19,95%CI:2.96~22.67,P<0.000 1)。这为核苷(酸)经治患者达到临床治愈以及安全停药提供了一定的参考。说明核苷(酸)序贯聚乙二醇干扰素治疗慢性乙型肝炎患者,可以明显降低HBeAg的水平,提高HBeAg和HBsAg的血清学阴转率,实现更高的治疗目标,并有降低停药后复发的可能性。但聚乙二醇干扰素治疗存在较多的不良反应,虽然大部分反应轻微,仍然应该在治疗前跟患者做好解释工作,并在治疗过程中,定期监测血常规、甲状腺功能、肌酸激酶等。

核苷(酸)类似物以病毒聚合酶为作用靶点,可以抑制病毒水平,但不能清除cccDNA,且没有持续的免疫应答作用,而干扰素具有调节免疫和直接抗病毒的双重作用机制,所以使用核苷(酸)类似物降低病毒载量后联合或序贯长效干扰素治疗有助于慢性乙型肝炎的免疫控制,实现临床治愈。达到停药后不复发,减少肝硬化和肝癌的发生,降低患者的病死率,打破肝炎→肝硬化→肝癌的肝病三步曲。

本研究提示核苷(酸)经治慢性乙型肝炎患者序贯聚乙二醇干扰素治疗可以明显提高HBeAg和HBsAg的血清学阴转率,有助于实现慢性乙型肝炎的临床治愈,值得在临床上推广实践。

本文纳入6篇文献研究观察的496例患者均完成了48周的治疗。按照Jadad Scale-RCT评分量表的质量评价,均为高质量符合科研原则的研究类文献,研究结果具有临床意义。但存在的不足是核苷(酸)治疗时间及具体的核苷(酸)药物不一致,且未统计患者开始序贯治疗时的HBV DNA,这些因素都可能导致研究之间的差异。此外,其中5个研究的样本量都较小,可能会导致研究偏倚或者选择性偏倚。为了更好地探索核苷(酸)类似物经治序贯聚乙二醇干扰素治疗慢性乙型肝炎的临床效果,仍需更大范围、更大标本量的临床研究。