城乡融合发展背景下民众就地城镇化意愿及其影响因素分析

2019-09-10许彬坤

许彬坤

摘 要:【目的/意义】在我国城乡关系从城乡二元分割向城乡融合发展演变的背景下,就地城镇化已成为破解制度障碍,促进城乡公共均等化,以及推进农村人口市民化的重要载体。研究通过典型案例分析,多指标测度民众的就地城镇化意愿,并从就地城镇化成效角度甄别意愿的影响因素,为案例地继续推进就地城镇化提供参考。【方法/过程】以嘉兴市海盐县为案例地,利用232份样本问卷调查数据,从身份、生产方式、居住方式转变角度多指标测度就地城镇化意愿,并运用多元有序Logistic回归模型,从城乡要素配置、公共服务普惠、基础设施一体化、收入增长4个维度甄选就地城镇化意愿影响因素。【结果/结论】结果显示:海盐县民众就地城镇化总体意愿一般,但市民化意愿较高;就地城镇化意愿受迁移范围、社会保障、乡村服务与管理水平、城乡基本公共服务均等化状况、就业机会等因素影响。

关键词:就地城镇化;意愿;城乡融合;海盐县

中图分类号:F323.6;F299.27文献标志码:A文章编号:1637-5617(2019)06-0008-08

Abstract: 【Objective/Meaning】In the context of the evolution of the relationship between urban and rural areas in China from the dual division of urban and rural areas to the urbanrural integration development, the InSitu Urbanization has become an important carrier to break the institutional barriers, promote the public equity between urban and rural areas, and promote the citizenization of rural population. Through the analysis of typical cases, people’s willingness to conduct the InSitu Urbanization were measured through multiple indicators, and the influencing factors of willingness were discriminated from the perspective of the effect of InSitu Urbanization, so as to provide references for the case sites to continue to promote InSitu Urbanization.【Methods/Procedures】Taking Haiyan County, Jiaxing City as the case, the data of 232 sample questionnaires were used to measure the willingness of InSitu Urbanization through multiple indicators from the perspectives of the transformation of status, mode of production and mode of residence.In addition, the multiple logistic regression model was used to select the influencing factors of InSitu Urbanization intention from four dimensions, namely urban and rural factor allocation, public service benefit, infrastructure integration and income growth.【Results/Conclusions】The results showed that: the general intention of InSitu Urbanization in Haiyan County was general, but the intention of citizenization was high; the willingness of InSitu Urbanization was affected by migration scope, social security, level of rural services and management, equalization of basic public services between urban and rural areas, employment opportunities, etc.

Key words: InSitu Urbanization; willingness; urbanrural integration; Haiyan Couty

《國家新型城镇化规划(2014-2020年)》要求,要以人为本,推进以人为核心的城镇化,提高城镇人口素质和居民生活质量,把促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化作为首要任务。有别于以物为主的城镇化,人本主义的回归要求新型城镇化过程中既要注重经济发展,更要注重人的获得感的提升。而就业和收入提高、居住条件提升、基础设施和公共服务完善都与民众获得感息息相关,也影响着民众城镇化的意愿。就地城镇化是新型城镇化的一种模式[1],表现出就地就业、城乡之间公共设施和公共服务均等化特征,成为寻求克服城市病的一种城镇化模式[2],也是城乡融合发展的表现之一。就地城镇化成效能否提升民众的获得感,影响着民众就地城镇化的意愿,影响着就地城镇化和城乡融合的进程。

城镇化最重要的特征之一就是农村人口向城镇迁移和聚集,并向市民角色转型,即市民化[3]。市民化作为城镇化核心问题之一[4],市民化意愿的人群差异、影响因素,以及市民化策略与政策响应成为了研究的热点。意愿的差异研究主要关注异地迁移的农民工、第二代农民工、农村生源大学生等人群。城市稳定的就业[5]、较高的收入、良好的医疗教育资源、丰富的文化生活是农民工愿意市民化的重要原因。而相较于初代农民工,高学历的第二代农民工有更强的市民化意愿[6],但是由于社会参与程度较低,远离城市政治生活,自身利益诉求难以表达等原因[7],第二代农民工却面临着不能真正融入城市社会,又难以回归农村社会的自我身份认同的困境[8]。农村大学生市民化过程同样存在着社会排斥严重、社会资本稀少、自身素质局限等问题[9]。影响因素方面,农业转移人口市民化主要受地缘特征[10]、迁移成本[11]、户籍制度、社会保障制度[12-13]等影响。在市民化策略与政策响应的研究上,大部分学者认为破解城乡二元制度是解决市民化的重要途径[14],然而大城市盲目地放开户籍制度,将会导致人口过度集聚、交通拥挤、住房紧张、社会保障财政负担过大、公共资源不足等城市病加重,因而通过以小城镇为载体的就地城镇化等新的城镇化模式成为寻求破解“城市病”,解决异地城镇化的“半城镇化”问题的重要方式[15],也是解决市民化的重要选择[16]。就地城镇化概念自朱宇提出以来[17],诸多学者对就地城镇化的优势、推动力展开了研究。就地城镇化是城乡融合发展的路径之一,除了能缓解大城市“城市病”问题,缩小城乡差异以外,对农业转移人口来说,其受到的心理、经济、制度排斥等因素少,融入城市社会成本低[18],同时有助于消除留守儿童、妇女和老人等社会问题。在动力机制方面,非农产业发展和农业现代化是就地城镇化的根本动力[19-20],而户籍制度、人地挂钩机制[21]等体制制度安排则具有正负两面效应,是就地城镇化的推阻机制,此外,乡镇企业发展、当地精英驱动等也扮演着不可或缺的角色。也有学者从个体角度出发,对就地城镇化意愿开展研究,得出农民存在“就业-居住-落户”的城镇化意愿逐渐降低的序次现象[22-23],然而研究较少从多指标综合测度意愿的大小。影响因素主要考虑个体属性差异[24-25]和居住与就业条件[26]因素,较少从民众感知的城镇化成效角度考察对意愿的影响。因此,本研究选择就地城镇化发展较为成熟的嘉兴市海盐县作为典型案例,多指标测度民众的就地城镇化意愿,并从就地城镇化成效角度甄别意愿的影响因素,以期为海盐县继续推进就地城镇化提供参考。

1 研究区域概况、数据来源与研究方法

1.1 区域概况

海盐县位于杭州湾北岸的杭嘉湖平原,嘉兴市域东部,北距上海市118 km,南离杭州市98 km,为上海都市区腹地和环杭州湾重点开发区域。陆地面积534.73 km2,辖4街道、5镇,49个城市社区,85个行政村。2017年全县常住人口445848人,城镇化率为60.2%,相比2000年的30.8%,增长了29.4个百分点,城镇人口数量的快速增长,表明了海盐县就地城镇化加快了农村居民向城镇集聚的速度。

2017年,海盐县实现生产总值460.10亿元,三次产业结构4.4∶58.6∶37.0,村镇工业的发展和经济综合实力的提升为海盐县实现就地城镇化提供了较为成熟的经济发展条件。城镇与农村居民人均可支配收入分别为54633元、32177元,城乡收入比为1.7∶1,优于全国水平2.7∶1。城乡居民家庭恩格尔系数分别为24.9%和26.3%。无论是从城乡人均可支配性收入比还是城乡居民家庭恩格尔系数看,一定程度上说明海盐县城乡差距在不断缩小。

海盐县被列为全国农村综合改革示范点、浙江省基本公共服务均等化改革试点,就地城镇化在促进民众就地就业,提高民众收入,推动公共服务均等化,完善土地流转制度,保障民众基础权益等方面都取得了一定的成效,是就地城镇化的典型地区。以海盐县为研究区域开展就地城镇化意愿研究具有一定的代表性。

1.2 数据来源

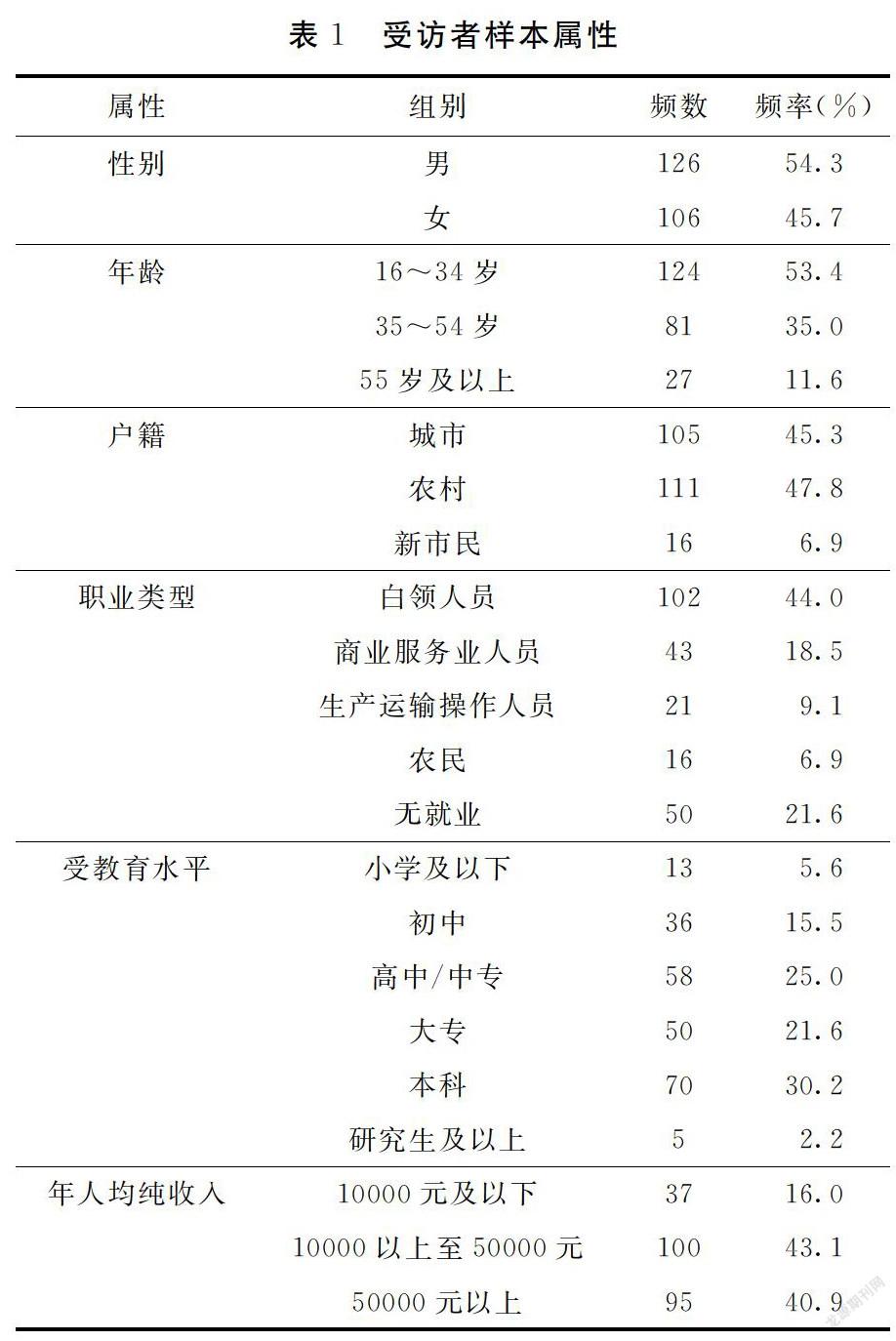

本文采用随机抽样进行面对面访谈的方法,以农业转移人口为主要调查对象,于2017年9-10月,在海盐县县城、秦山街道和百步镇,由经培训过的调查人员随机调查,并现场收回问卷。为确保问卷数据质量,每份问卷调查时间控制在15~30 min。问卷共发放250份,回收244份,剔除12份漏选率超过20%的无效问卷后,共获取232份有效问卷,问卷有效率为92.8%(表1)。

1.3 变量设置

1.3.1 就地城镇化意愿的测度方法

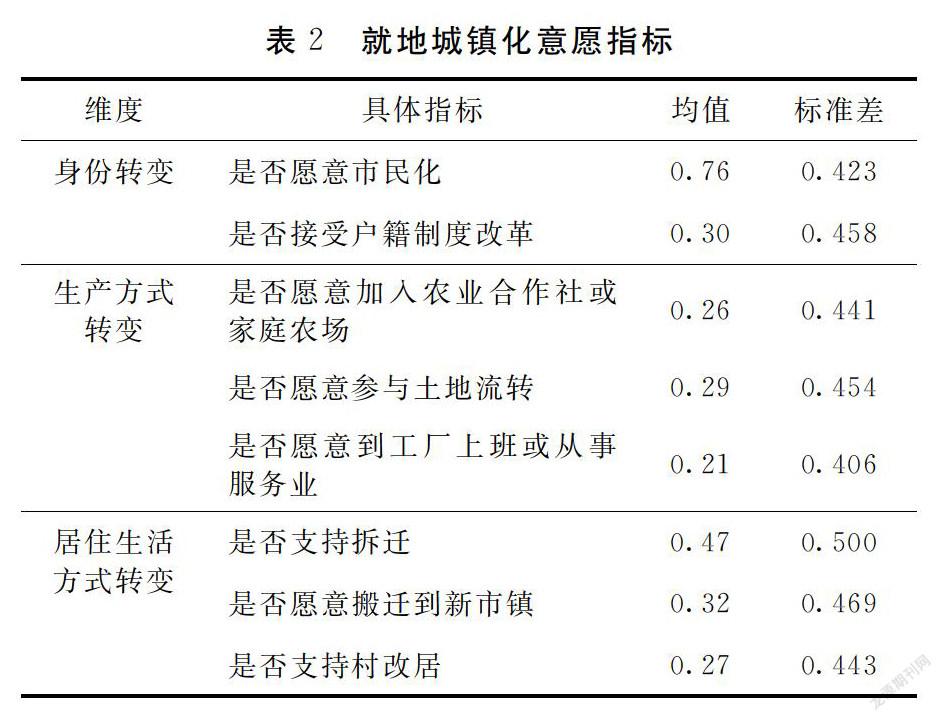

就地城镇化意愿涉及户籍、就业、居住多个方面[22-23]。本文结合问卷调查数据和研究目标,从“身份转变意愿”“生产方式转变意愿”和“居住生活方式转变意愿”3个维度选取8个具体指标进行叠加,用以衡量民众就地城镇化意愿。8个指标对应的问题分别是:“是否愿意市民化”“是否接受户籍制度改革”“是否愿意加入农业合作社或家庭农场”“是否愿意参与土地流转”“是否愿意到工厂上班或从事服务业”“是否支持拆迁”“是否愿意搬迁到新市镇”“是否支持村改居”(表2)。分析过程中,“愿意”取值为1,“否”取值为0,8个指标皆为同向性指标,叠加求和后的取值范围为0~8,进而将序次变量划分为“意愿低”:0~1,“意愿一般”:2~3,“意愿较高”:4~5,“意愿高”:6~8。

1.3.2 自变量

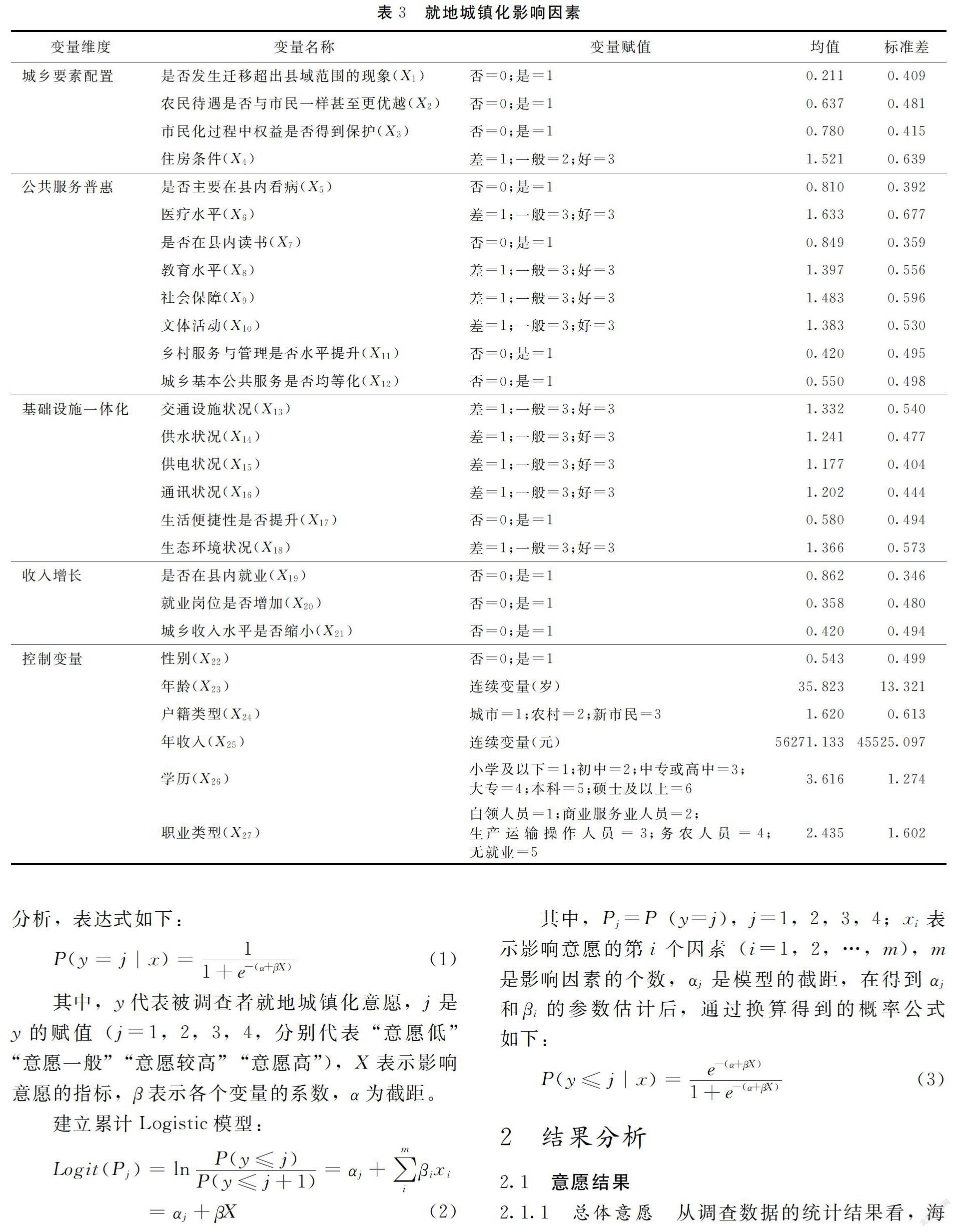

结合《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》和《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》内容,从城乡要素配置、公共服务普惠、基础设施一体化、收入增长4个维度选取与民众获得感相关的自变量。具体如下:城乡要素配置当中,人口迁移状况与市民化政策是民众核心关注点,因此选取了“迁移是否超出县域范围”“农民待遇是否与市民一样甚至更优越”“市民化过程中权益是否得到保护”和“住房条件”4个变量;公共服务普惠维度主要考察就地城镇化过程中,公共服务水平提升对民众感受度,以及意愿产生的影响,选取了“是否主要在县内看病”“医疗水平”“是否在县内读书”“教育水平”“社会保障水平”“文体活动丰富程度”“乡村服务与管理是否水平提升”和“城乡基本公共服务是否均等化”8个变量;基础设施具有网络效应和规模经济效应[27],是就地城镇化的“硬件”基础,该维度选取了“交通设施状况”“供水状况”“供电状况”“通讯状况”“生活便捷性是否提升”“生態环境状况”6个变量。

在此基础上,还选取了性别、年龄、户籍类型、年收入、学历、职业类型6个控制变量,用以衡量个体属性的影响(表3)。

1.4 研究方法

2 结果分析

2.1 意愿结果

2.1.1 总体意愿

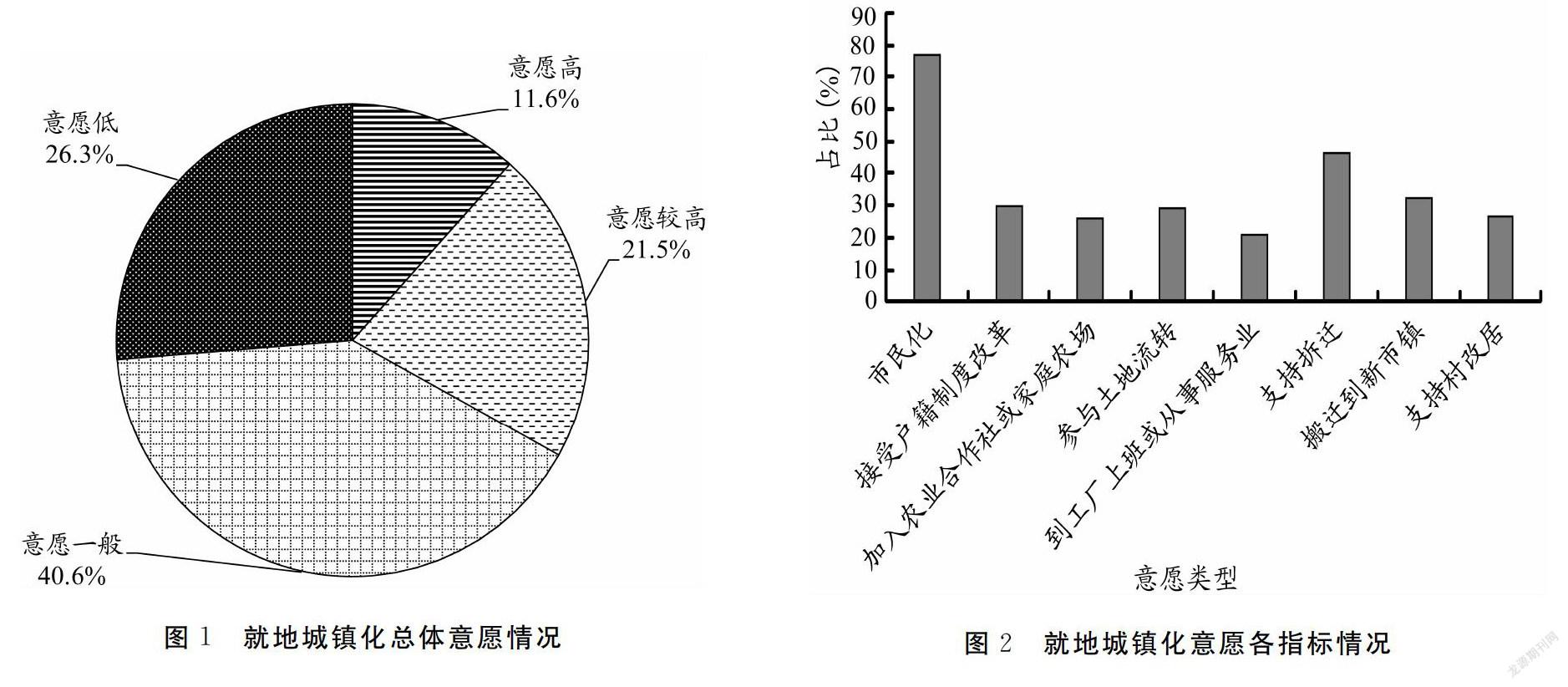

从调查数据的统计结果看,海盐民众就地城镇化意愿高、较高、一般、低占比分别为11.7%、21.7%、40.1%、26.5%(图1),超过1/3的民众愿意就地城镇化(33.4%);意愿一般,即对就地城镇化的优势尚不清楚,持观望态度的民众的占比最多(40%);意愿低的民众占最低(26.5%)。海盐民众对就地城镇化各方面意愿占比见图2。

2.1.2 身份转变意愿

民众愿意市民化占比高达76.7%,市民化带来的医疗、教育等公共服务,以及社会保障水平的提升已被民众所认同,民众普遍愿意市民化。愿意接受户籍制度改革占比較低(29.7%),与市民化相比,民众对户籍制度改革带来益处的直观感受并不强烈,而且面临着政策改革对自身和家庭带来影响的不确定,因此意愿较低。

2.1.3 生产方式转变意愿

民众加入农业合作社或家庭农场的意愿较低(26.3%),可见,农业合作社和家庭农场等经营模式在吸纳劳动力人口的能力一般。土地问题是就地城镇化的瓶颈,土地能否正常流转,影响着土地政策的实施。根据结果,民众参与土地流转愿意的占比为28.9%,土地流转对农民来说,意味着基本放弃农业生产,由于民众有着普遍的土地情节,因此意愿也一般。愿意到工厂上班或从事服务业的民众占比20.7%,虽然劳动力密集型产业吸纳农村转移人口的能力较强,然而一方面农民更倾向于从事农业生产,另一方面对学历较高的人群来说,还是更加愿意从事体力较轻、更具挑战性的工作,因此该比例不高。

2.1.4 居住生活方式转变意愿

支持拆迁的民众较多(46.6%),究其原因,对拆迁户来说,能够从拆迁过程中直接受益,而对非拆迁户来说,拆迁地区重新规划建设带来的居住环境改善、管理水平提升也将带来间接益处。有接近1/3的民众愿意搬迁到新市镇,还有26.7%的民众支持村改居,可见,由于城市型的居住方式将带来传统邻里关系的解体和生活方式的改变,因此民众的意愿也一般。

2.2 影响因素分析

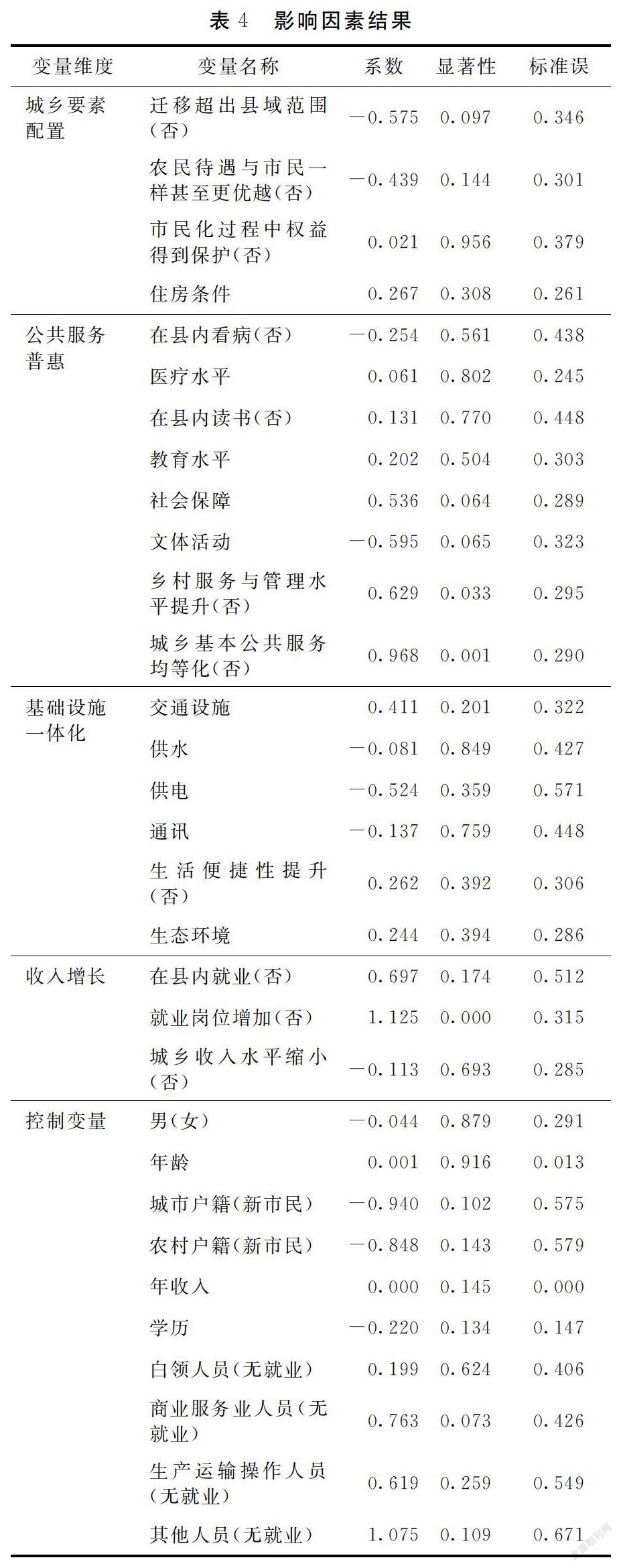

使用SPSS 19.0软件进行数据多元有序Logistic分析,回归结果见表4。Logistic模型的似然比χ2为88.181(P<0.01),具有统计学意义,表明模型对样本数据的拟合较好。平行性检验联结函数采用Logit,结果显示,χ2=76.418,P=0.103(P>0.05),平行性假设成立。可见,模型选择较为合理,回归结果具有较强的解释意义。

是否存在迁移超出县域范围现象对就地城镇化意愿的影响具有一定的显著性(P<0.1),迁移超出县域范围的民众就地城镇化意愿较低。调查结果显示,只有21.7%的民众存在迁移到县域范围外的现象,对民众来说,显然更愿意通过短距离迁移,在不离开原有熟悉的生活环境的情况下,获得与市民一样的公共服务和社会保障。就地城镇化的优势就在于就地转移人口,对于中小城镇来说,通过在集镇或中心村集聚人口,不仅降低了基础设施建设和公共服务完善等需要的城镇化成本,还能更好地提供就业机会。在我国,农民普遍具有恋土恋乡情结,不迁移或短距离迁移的民众能说着熟悉的乡音,维持着稳定的社会关系,体验着家乡美食,观赏着地方景观风貌,使得望得见山、看得见水、记得住乡愁成为可能,就地城镇化的意愿自然而然也就提升。城乡要素配置变量维度中,虽然待遇情况、权益保护、住房条件未对意愿产生影响,仍有63.7%的民众认为农民待遇与市民一样甚至更优越,78%的民众认为市民化过程中权益得到保护,另有55.7%的民众认为住房条件良好,可见海盐就地城镇有效提升了城乡要素配置,特别是人口流动要素的合理性。

社会保障水平对就地城镇化意愿具有一定的影响(P<0.1),社会保障水平越高,就地城镇化意愿越高。56.9%的民众认为社会保障水平较高,认为社会保障水平较高的民众更愿意参加城乡居民养老保险、医疗保险等基本保险制度,在就地城镇化过程中更容易保障自己的各项权益。社会保障是就地城镇化的核心问题之一,关系到就地城镇化能否真正促进市民化。我国城乡二元体制导致了农村居民无法享受和城镇居民一样的基本生活、生命等必要保障,加大了农村居民经济甚至是生存风险,当民众感受到就地城镇化能够提升社会保障水平,更好地保障自身生存能力时,就地城镇化意愿也就能有所提高。

文体活动丰富程度对就地城镇化意愿呈负面的影响效应(P<0.1),即认为文体活动越丰富的民众,就地城镇化意愿越低。从理论上说,文体活动越丰富,民众也应该更加满意就地城镇化带来休闲、娱乐的增加,从而更愿意就地城镇化。然而,现实与理论不一致的原因可能是,一方面民众认为现代文体活动会造成民俗和传统文化活动边缘化,另一方面文体活动并不一定要以就地城镇化为载体,乡村振兴与美丽乡村建设同样能达到丰富文体活动的效果。认为就地城镇化促进乡村管理与服务水平提升的民众,就地城镇化意愿较高。乡村管理与服务水平高的地区,基层管理越民主、村容村貌越美观、环境卫生整治越完善、乡风也越文明,民众越能感受到现代生产、生活和管理方式的益处,就地城镇化积极性更高;同样的,认为就地城镇化能够提升公共服务均等化的,就地城镇化意愿强烈。公共服务均等化意味着以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系日益形成,对民众来说则意味着宜居性的提高,获得感、幸福感、安全感的增强。与公共服务总体上的均等化不同,医疗和教育状况并没有对意愿产生影响,这可能与海盐县位于长三角地区有关,长三角地区医疗和教育水平普遍较高,民众选择的余地较大,医疗和教育的提升感受不明显。

在基础设施一体化维度,变量的显著性均为通过。虽然认为交通设施(70.3%)、供水(78.0%)、供电(83.2%)、通讯(81.5%)、生态环境(68.1%)良好的比例基本都达到70%左右,但与医疗和教育水平类似,与周边城镇化较高的地区相比,基础设施一体化水平仍有一定的差距,未对就地城镇化意愿产生影响。

此外,在收入增长维度,民众认为就业岗位增加的,就地城镇化意愿较高。相较于异地就业,就地就业在满足民众经济需求的同时,也能有效解决留守儿童、老人等家庭问题。当民众感受到本地就业机会增多,在考虑家庭因素的情况下,更愿意就地城镇化。

控制变量中,除了商业服务业人员比无就业民众意愿更强以外,其他因素均未产生显著影响。

3 结论与启示

3.1 主要结论

海盐县民众就地城镇化总体意愿一般。民众除了在市民化表现出较高的意愿以外,生产方式和居住生活方式的转变意愿均较低。从趋利避害的角度分析,民众普遍希望通过市民化,享受与市民同等的待遇,使用便捷的基础设施,享受均等的公共服务和社会保障,而对户籍改革、土地流转、职业改变等对自身和家庭影响较大,且具有风险性的转变意愿不强。此外,对农民来说生活方式、思想观念、行为习惯的改变是一个循序渐进的过程,仍需通过宣传和带动效应,增强其转变意愿。

就地城镇化意愿受迁移范围、社会保障、乡村服务与管理水平、城乡基本公共服务均等化状况、就业机会等因素影响。迁移范围和就业机会的影响一定程度上佐证了就地城镇化短距离迁移和就地就业的优势。社会保障、公共服务不仅关系到民众的安全感和获得感的提升,又涉及到公平性问题,在城乡融合发展背景下,就地城镇化将成为减少城乡差距,推进城乡一体化发展的重要方式之一。乡村服务与管理水平提升是乡村社区化的表现之一,而乡村社区化则是就地城镇化的前期形式,当民众感受到社区化的管理方式带来生活环境的改善时,其就地城镇化的意愿也就比较高。

3.2 政策启示

3.2.1 提升就业吸引力

海盐县就地城镇化目前还存在就业不畅等问题,鉴于就业对民众就地城镇化意愿的影响,还应继续以县城和乡镇街道为载体,通过发展村镇企业、培育特色产业和产业集群,扩展就业空间,引领周边人口集聚,吸引外出劳动力回流,并在短距离迁移的基础上,提升居住和就业空间的匹配程度。

3.2.2 推进制度改革

顺应民众市民化意愿,推进户籍制度改革,完善落户政策,化解户籍对社保、住房和教育等方面的限制。在财政可持续的基础上,进一步健全农业转移人口基本养老、基本医疗等各项社会保障。

3.2.3 加强公共服务建设

提高镇区公共服务水平,加大人居环境建设力度,并同步向农村延伸。逐渐提高教育、医疗、基础设施建设、社区服务的均等化水平。在尊重民众意愿,保障民众权益的基础上,加快土地流转,适当通过拆迁、搬迁等机制,引领民众集中定居。

3.2.4 改善乡村服务与管理水平

针对距离镇区的乡村或就地城镇化推进难度较大的地区进行乡村社区化,结合乡村振兴,改善乡村服务与管理水平,提升乡村治理能力,推进道路硬化、污水处理、景观绿化和村庄整治,提升乡村的宜居性。在弘扬传统文化活动的基础上,丰富城乡居民文体活动,培养民众的社会活动和政治参与能力,增强社区归属感。

参考文献:

[1]廖永伦. 就地就近城镇化:新型城镇化的现实路径选择[J]. 贵州社会科学,2015(11):123-127.

[2]焦晓云. 新型城镇化进程中农村就地城镇化的困境、重点与对策探析——“城市病”治理的另一种思路[J]. 城市发展研究,2015,22(1):108-115.

[3]文军. 农民市民化:从农民到市民的角色转型[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版),2004(3):55-61,123.

[4]王晓丽. 从市民化角度修正中国城镇化水平[J]. 中国人口科学,2013(5):87-95,128.

[5]袁方,安凡所. 就业稳定性、市民化意愿与农民工消费[J]. 中国劳动关系学院学报,2019,33(3):96-111.

[6]刘传江,程建林. 第二代农民工市民化:现状分析与进程测度[J]. 人口研究,2008(5):48-57.

[7]丁静. 中国新生代农民工市民化问题研究[J]. 学术界,2013(1):215-226,288.

[8]彭远春. 论农民工身份认同及其影响因素——对武汉市杨园社区餐饮服务员的调查分析[J]. 人口研究,2007(2):81-90.

[9]彭小翠. 农村大学生“城漂族”市民化研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2014.

[10]陈昭玖,胡雯. 人力资本、地缘特征与农民工市民化意愿——基于结构方程模型的实证分析[J]. 农业技术经济,2016(1):37-47.

[11]刘传江. 迁徙条件、生存状态与农民工市民化的现实进路[J]. 改革,2013(4):83-90.

[12]王桂新,胡健. 城市农民工社会保障与市民化意愿[J]. 人口学刊,2015,37(6):45-55.

[13]张文武,欧习,徐嘉婕. 城市规模、社会保障与农业转移人口市民化意愿[J]. 农业经济问题,2018(9):128-140.

[14]黄锟. 城乡二元制度对农民工市民化影响的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境,2011,21(3):76-81.

[15]岳玉莲,耿相魁. 就地城镇化的必要性、可行性及关键问题研究[J]. 农村经济与科技,2018,29(13):261-262.

[16]陈慧. 农业转移人口就近市民化问题研究[D]. 济南:山东师范大学,2018.

[17]ZHU Y. “Formal” and “informal” urbanisation in China: Trends in Fujian Province\[J\]. Third World Planning Review, 1998, 20(3): 267.

[18]梁丽. 我国就地城镇化发展的现实基础与策略研究[D]. 上海:东华大学,2016.

[19]朱宇,祁新华,王国栋,等. 中国的就地城鎮化:理论与实证[M]. 北京:科学出版社,2012.

[20]祁新华,朱宇,周燕萍. 乡村劳动力迁移的“双拉力”模型及其就地城镇化效应——基于中国东南沿海三个地区的实证研究[J]. 地理科学,2012,32(1):25-30.

[21]田鹏. 就地城镇化动力机制研究:兼论小城镇战略的当代转向[J]. 河南大学学报(哲学社会科学版),2017,57(1):77-82.

[22]李云,陈宇,卓德雄. 乡村居民的就地城镇化意愿差异特征——基于两省21村的调查[J]. 规划师,2017,33(6):132-138.

[23]赵殿红. 就地近地城镇化地区乡村居民的居住—就业—户籍城镇化意愿及其交叉分析研究[J]. 中外建筑,2017(11):67-71.

[24]白先春,柯婧,李一忱. 农村居民个体特征对其就地城镇化意愿的影响——基于安徽省的调查[J]. 江苏农业科学,2016,44(12):631-635.

[25]吴琴. 农户就地城镇化意愿影响因素的实证研究——重庆例证[J]. 知识经济,2015(17):9-11,13.

[26]陈轶,刘涛,李子豪,等. 大城市边缘区居村农民就地城镇化意愿影响因素——以南京江北新区为例[J]. 地域研究与开发,2018,37(6):70-75.

[27]闫文霞,郭瑞萍. 就地城镇化指向下的农村社区基础设施建设[J]. 中国科技投资,2013(26):165-166.