马戏团到了镇上(节选)

2019-09-10[美]阿·马尔兹

[美]阿·马尔兹

拖拉机依旧隆隆地吼着离去,接着又带来了更多的拖车和人回来。不一会儿,这块广场已成为小孩子们的危险地带了。他们小哥儿俩一再被人大声警告着,叫他们走开。他俩闷闷不乐,一声不响,只好蔽到一个冷清的角落里,那里有一群不在干活的象成排站着。他们在那儿遇到了其他的孩子,他们互相交谈了一下,知道谁也没被雇用。他俩坐下来,瞅着大象,瞅着广场上的忙碌情形,心里越来越忧郁了。

“我早就对你说了,”隔了一会儿,亚伦喃喃地说,“他们不雇孩子。咱们回家吧。”

“回家?回家干吗?这儿比家里总好玩儿些。”

“不,不好玩,咱们要是看不到马戏,就没什么玩的。”

“咱们不是看见大象了吗?你干吗不看大象呢?”

“我看厌啦。我想看小丑。要是看不着小丑,我就不要待在这儿。”

“呃,你不能回家,你要回家,我就给你一个耳光。”

亚伦的声音变尖了,“你不敢揍我,我会告诉妈。”

“呵,听着,不要小孩子气。我不会揍你的。可是你回家去干吗?这儿更好玩呢。这不是还有时间可以找到活儿干吗?”

“我想看小丑。”亚伦嘟哝着说。

已经十一点了。他们打开纸袋,把两块花生酱三明治狼吞虎咽地吃了。现在有更多的孩子跟他们一起在田野旁边坐着,还有少数成年人。这儿有着种种的谣言:有人说因为马戏团到得太晚,今天下午的戏不演了,因此一个孩子也不要。可是紧跟着的是一个刚好相反的传说:为了要下午演出,所以需要更多的人帮忙干活。每一个愿意干活的将在十二点被雇用,而且除了一张免费戏票外,还给一元钱工钱。“你瞧,”爱迪得意地嚷道,“我叫你等着的。”亚伦听了也兴奋起来。可是到了十二点钟,还是一个人也没有被雇用,他又开始吵着要回家了。

不久,田野的一个角上搭起了一座高大的帐幕,有人传说这是马戏团人员的餐厅,并说需要一些孩子去帮忙安排桌子和长凳。可是没有人来雇他们,几个比较年长的孩子走过去询问时,都立刻给人挥手赶开了。关动物的帐幕搭好了,帆布的围墙在风中不住地舞动;跟着附属马戏场的帐幕也搭了起来。然后,到了一点钟,高大的大帐幕支了起来,所有的旁观者都吆喊起来,因为这确是个动人的场面——可是这儿没有工作给坎麦尔哥儿俩做,也没有工作给其他哪个孩子做。场子上只有一种惨淡的景象:几个马戏团工作人员跑来,沿着田边隔一定距离打上一些桩子,把绳索往上一套,又走开了。

小哥儿俩坐在地上,身子紧挨着身子,默默地一声不吭。近三个星期以来,他们天天渴望着、幻想着这么一个光辉欢乐的日子。可是到了这一天,它却又变得这样痛苦。他们又等了半个钟头,一个坐在他们身旁的孩子站了起来,大声嚷着说他想去看看那个附属马戏场是否开放了,允许买票的人进去。他俩转过身来,好像瞅着自己的敌人似的,瞅着他离开的背影,随后转过身来,又凄凉又悲哀地互相凝视着,每个人开始在他年轻的生命里第一次了解到金钱的无穷的、恐怖的魔力。

但接着他们全都被雇用了。在他们面前,突然站出來一个高大的、笑吟吟的家伙,穿着一套带点脏的蓝色斜纹哔叽西装,一条鲜艳的领带在风中微微飘动,一顶巴拿马草帽斜顶在他秃脑袋的后脑勺上。他把两个指头插在嘴里,打个尖声的唿哨。他瞧见一长排的孩子发愣的神情就笑起来,随后高声喊道:“你们这些孩子有谁要看马戏的吗?”大约有八十个孩子,从五岁到十六岁,一齐都跳起来,同时每个人喊着说要看。那个家伙笑了,又打着尖声的唿哨叫他们静下来,然后说:“我想你们是要看的。来,靠拢点。”孩子们低头钻过绳子,围住他。他忽然指着亚伦说:“你,小子——你几岁了?”

亚伦结巴着,很快撒了个谎:“八岁。”

“那很好。我只要知道你比两岁大就成,我们是不用两岁以下的孩子的。”

孩子们发出一阵赞赏的笑声。那个家伙跟着他们一起笑,跟着突然镇静下来,迅速地打着唿哨要他们安静。他现在用略带点严肃的目光盯住他们的脸,他薄薄的大嘴的角上还带着一丝笑意。“好好听我讲,孩子们,别再说笑话了。”他举起一张褐色的纸片,“开演的时间一到,我就给你们每人一张这样的戏票。你们可以拿着它免费进去看戏。要你们干的活儿,就是帮着拉几根绳子,因为今天刮风。随后你们帮着安排座位。你们工作也许一个钟头,也许一个半。”他又指着亚伦,“谁都不指望你的力气跟大孩子一样大。你们要是全是大孩子,对我来说当然更好,可是你们不是。不过只要你好好干活,你也可以拿到一张戏票。”

“我愿意干。”亚伦热烈地叫道。

“我愿意干。”一个五岁的孩子响应着。

“很好。你们这些孩子今天的运气真好,非常好。将来我们跟火车联络得好,到得早,我们只要二三十个孩子就够了。可是今天我们来晚了,所有每个都要。”所有的孩子都欢呼起来。他顿了一顿,又接着说:“可是你们听我讲。公事公办。各种戏法我都知道。我在马戏团里待了十六年,可我督促孩子倒有九年了。‘督促员’就是我的名字,你们要是想知道点什么事,就叫‘督促员’。有些孩子只工作二十分钟,以后就躲在帐篷下面,随后他们来向我要戏票,可他们没拿到。还有些孩子不规矩,不到开演的时间就想离开。他们也拿不到戏票。也有些孩子根本不在这儿,可是两个钟头以后他们来了,说是跟你们一样干着活。可惜他们还不知道我是什么为人。公事公办。我不会白给票子的。你们知道我干吗当督促员?因为我记得脸孔。我刚才留神地瞅着你们每一个人的脸孔,谁也不能说他曾经在这儿工作过,除非我两只眼睛亲眼在这儿看到他。你们明白吗?”

孩子们喊着说他们明白了,并且已经准备好了。

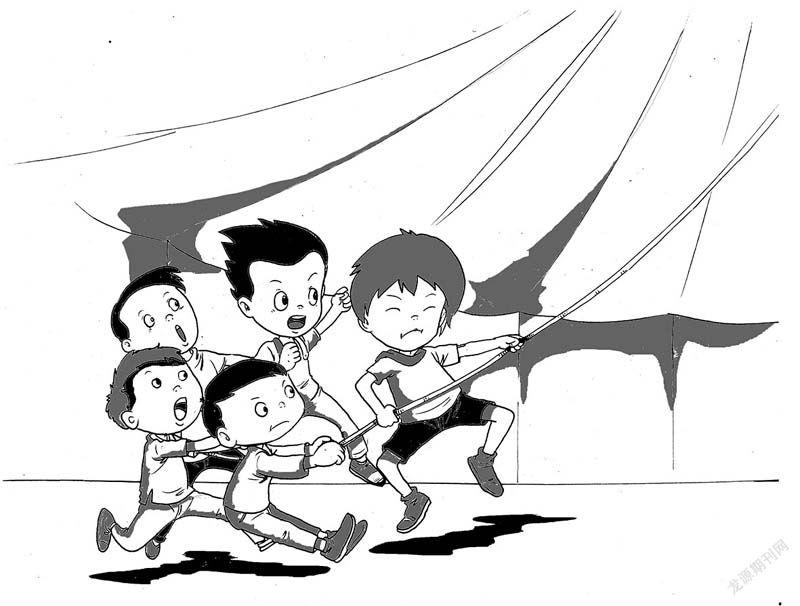

“那么来。”他咧着嘴微笑着,跳跳蹦蹦地向关动物的帐幕那儿奔去。坎麦尔兄弟俩,眼睛里闪着得意和喜悦的光芒,紧紧地跟着那群奔跑着的孩子。他们跑到约在四十码远的那个帐幕时,督促员的胸脯一起一伏,吁吁地喘着气,汗珠不断地从他的两鬓滚下来,顺着他肥胖的两颊淌着。他兴高采烈地笑着说:“我知道我自己不能跑……跟你们孩子那样。可是你们知道……我们实在到得太晚了。昨儿晚上下大雨呢……”他伸出又短又粗的食指朝他们指画着,忽然高声叫起来:“你们知道吗?今天下午演不成戏啦,除非你们把活儿干得又快又卖力。我要你们加倍努力。”他把两个指头插在嘴里,尖声打着唿哨,叫道:“勒雷,叫你管着绳子,你人到哪儿去了?”

一个比较年轻的人,脸也没刮,头发乱蓬蓬的,穿着污秽的卡其工装裤,从关动物的帐幕里跑了出来。督促员责备地指着飘荡着的帆布,怒气冲冲地问:“你要它吹下来吗?我叫你先拉绳子的。”

“不能什么都干呵,”他忿忿地回答说,“是乔伊叫我去给那些羚羊铺草的。”

“那个乔伊干吗啦,他要跟羚羊结婚了吗?我不会感到奇怪的。趁风还没把帐篷吹走,快把这些绳子扎紧。你们这几个孩子,”他伸出两臂,对包括坎麦尔兄弟在内的六个孩子做个手势,“你们跟我的朋友勒雷在一起。听他的话。”

“等一等,这儿多留几个孩子怎么样?”勒雷忿忿地问。这一群孩子中间只有一个十五岁的粗壮孩子,其他五个年纪都还很小。“留几个大孩子好吗?”

“又不是只有这一个帐篷,我还得把那些个椅子搬进去呢。你以为五千把椅子会自个儿生脚走进去吗?”他转身向这几个孩子说,“你们这儿的活儿一干完,马上就到大帐篷里来。我给你们戏票……来,孩子们。”督促员跑着走了,其余的孩子在他后面跑步跟着。

“呵,呵,”亚伦异常骄傲地低声对他的哥哥说,“我早就跟你说了,我不算小。”

“现在加油干吧,”爱迪忠告说,“咱们得干在别人前头呢。”

勒雷半冷淡半诙谐地说:“好吧,你们这些个苦力,三人一边,站在绳子两边,最小的孩子靠近我。”一群孩子分站在绳子两边,热切地攥紧粗重的绳索。勒雷弯着腰,俯在低低的木桩上,熟练地解开一条一端系着帐幕、另一端系在桩上的绳索的结子。他用绳子在桩上打了个活结,用两手攥着。“好,拉!”孩子们用力拉,勒雷也急抽着。“拉!”他们又拉着,瞅着帐幕慢慢收紧了。“使劲拉!拉住!”他迅速地把绳子在桩上圈好,打了个结,又走向另一个木桩。他们等着他解结的时候,亚伦兴奋地悄声对他身旁的爱迪说:“问问他戏里有没有会玩把戏的狗。”

“嘘!咱们别去麻烦他。”

命令来了。“拉!”

他们拉着。“拉!……使劲拉!……拉住!”

他们从第二根木头桩子走到第三根,到第四根,到第五根。很快地,哥儿俩对他们所干的活儿失掉了兴趣。使劲拉着一条粗大的马尼剌绳索,帐幕又给风刮着,这的确是一个艰苦的工作。绳子经日晒雨打多年了。麻的刺儿刺痛着、磨擦着他们的皮肉。隔不多久,他们柔嫩的手掌都给磨破了。亚伦的胳膊开始沉重起来,手指也发疼了。一长溜双排木桩望上去看不到尽头。而勒雷的命令又不停地下着:“拉!拉!使劲拉!”

“我手疼!”亚伦忽然叫了起来。

“在手上吐点儿唾沫,”勒雷劝他说,“别让手发烧。”

孩子们都在掌心上吐了唾沫,然后鼓起劲儿来继续工作,可是这种劲儿也维持不了多久。他们发现在手掌上吐唾沫也并不顶事。皮肉在继续发红,而且越来越疼了。他们拉的时候就不像以前那么有力,花在每一条绳上的时间也比较长了。“把身子倚着绳子,”勒雷开始说,“使劲拉,知道吗?”

他们埋头在一大堆繩索和木桩中间。他们呼吸急促起来,眼睛不住地眨巴着,因为发咸的汗珠不断淌到他们的眼角里去。他们的两腿因为用力过度,在索索抖着。他们这种只习惯于做剧烈游戏,但并不习惯于做劳苦工作的年轻娇嫩的身子,现在渴望着休息。“拉!使劲拉!”

爱迪·坎麦尔,又喘又累,开始焦急起来。他因为自己感到疲乏,所以更为他的弟弟担忧。亚伦要是停止了工作,那他就会马上给开除掉。要是这样的事真的发生了,他将怎么办呢?突然,虽然他很怕勒雷的,却勇敢地问道:“先生,咱们可以休息一会儿吗?”

勒雷把身子挺直了,同情地笑了笑,说:“还只做了一半呢,孩子。”

他们中间那个十五岁的大孩子在他粗大的掌心里吐了口唾沫,骄傲地说:“我不累。”

“呃,你不累,我可累呢,”勒雷对他说,“好,就休息会儿吧。”他仰起头来,凝视着蓝色的晴空,笑着说,“谁要是在马戏团工作,他的脑袋就得给检查一下。我讨厌这刮风天,宁可下雨,可别刮风。”

“你觉得怎么样?”爱迪焦急地低声问他的弟弟。

“我累极啦。”亚伦承认说。

“我也累了,可是你不会停止工作的,是吗?”

“哦,不会的,我要瞧小丑呢。”

“这才是个好孩子。”

“你的手疼吗,爱迪?我的手疼得厉害。手都起泡了,你瞧。”

“我的手也疼,可是你不会停止工作吧,是吗?咱们已经干了一半啦。”

“哦,不,我不会停止工作的。”

另外一个孩子问:“先生,您知道现在几点钟啦?”

“两点过一点儿。咱们干吧,孩子。”

“戏在两点半开始,是不是?”

“在春天不会这么早的。我想总得在四点开始。”

“那么,你知道我们可以去瞧那个附属马戏场吗,看看那些怪东西?”亚伦迫切地问,“我们的戏票是不是也包括这个?”

“咱不知道,咱不是管这个鬼马戏团的,”勒雷尖刻地回答说,“来,拉吧,拉!使劲拉!”

他们继续工作着,亚伦先是累,后是乏,最后是筋疲力竭,浑身疼痛。他听到爱迪喘着气低声鼓励他说:“加油,弟弟,只剩几根啦,弟弟。”可是他已没有力气回答。他发现骄傲和欲望都没法克服那发烧的手和沉重的胳膊。他停止工作了。

“呵,干下去吧,”爱迪急切地恳求说,“我求你。”

“我不能再干了。”

“你还是坐下来吧。”勒雷生气地说,“反正你也干不了什么活儿。”

“你会拿不着戏票的,亚伦,”他的哥哥绝望地叫道,“请你让他干下去吧,先生。”

“呵,甭说啦,要是你担忧的是票子,就甭去想它好了。”勒雷说,“你以为我会去报告吗?你把我看成什么样的人啦?”他又对亚伦说:“你跟咱们一起行动,这样督促员就看不出来。来,拉吧,孩子。”

“呵,谢谢你。”爱迪叫道。

“拉!使劲拉!”

高大的帐幕终于搭好了,所有的绳索都已扎紧了,帆布也不再怕风吹了。“天哪,”勒雷说,“好了,搭好了。”他瞅着那些孩子,轻声地吃吃笑着。那个十五岁的大孩子还好,可是其余的孩子跟亚伦一样,都精疲力竭了。所有的孩子,包括爱迪在内,手上都起了水泡。

“起泡了,是不是?”勒雷说,歪着嘴笑了笑,“好吧,跑到督促员那儿去要票吧,我想你们的工作是值这么一张戏票的。”

“我不累,”那个十五岁大的孩子骄傲地说,“我是干惯重活的。”

“很好,孩子。”

“谢谢你,先生,”爱迪嘟哝着说,“我是指我的弟弟说的。”

勒雷伸出手来,轻轻地戳了下他的肋骨,“改天你得同样地帮助我呵。”

亚伦问:“我们可以在哪儿找点水喝吗?我渴极啦。”

“看见那边的那个小帐篷吗?那儿有个水袋。要是你看见有啤酒,打个唿哨通知我。”

勒雷大咧咧地笑着,回到关动物的帐幕里去了。

孩子们缓步穿过广场走去,心中荡漾着工作胜利完成后的喜悦。他们互相比着水泡,都假装说自己只有一点点累。亚伦悄悄地对他哥哥说:“我干得不坏,是不是?”

“你当然干得不坏。”

“我本来不会停下来的,可是我的手疼极啦。”

“你干得顶好,你干得伟大。”

“你累吗?”

“唔,有点儿累。”

水是温热的,带着点帆布味,但他们都愉快地畅饮着。随后他们的精神好像恢复了一点,就很快地向大帐幕走去。

“我希望你问问他有没有狗,”亚伦说,“除了小丑,我还要看狗爬着梯子什么的。我希望他们有狗。”

“我等下问督促员,”爱迪回答说,“他知道的。”

他们在大帐幕附近找到了督促员。他正站在一辆拖车的前面,指挥着一长溜奔跑着的孩子搬运椅子。他们一齐走到他跟前,那个十五岁孩子带头。他说:“督促员,我们来了,我们把绳子都扎好了。你有戏票给我们吗?”

“当然有,”督促员兴高采烈地回答说,“现在只要搬几把椅子,搬到里面去,两个人一组。”

爱迪微弱的声音说:“你是说我们还得干活吗?”

“咱们不是还得把这些椅子搬进去吗?”督促员笑嘻嘻地回答,“没有座位演不成戏哟。还只搬进去一半呢。搬吧,椅子不重。”

“你刚才不是说要给我们戏票吗?”那个十五岁的大孩子忿忿地责问道,“你干吗不给我们呢?”

“瞧,”督促员说,脸上的笑容消失了,“你甭管我的事儿。我的工作就是把这些椅子搬进去。可是天刮风,咱们得拉些绳子,那有什么办法?多做点事儿不会累坏你们的。我的工作就是搬椅子。怎么,你们就这样懒惰,不愿意搬几把椅子吗?好,到底搬不搬——搬呢,还是不搬?”

“好,搬吧。”大孩子嘟哝着说。

“很好,再找个人一块儿加入到队伍里去。过来,你们这两个黄头发的孩子,是兄弟吗?赶紧点儿工作。”

“我们累了,”爱迪說,“累得厉害。”

督促员理理头发。“稍微累点儿不会伤害你们什么的。你们不是来干活的吗?”他推他们一下,把他们推进了拖车前的那个队伍里,“马戏再等一刻钟或二十分钟就开演啦。”

亚伦用带哭的声调对他的哥哥说:“我一点儿活也不能干啦,爱迪,我累极啦,我的手疼得厉害。”

“可是只有一刻钟啦,他说椅子不重。”

“我什么也干不了啦,爱迪。”

“呃,听我说,”爱迪绝望地低声说,“你就装个样儿,可以吗?我一个人来搬椅子,你在另一头扶着,装个样。”

“呃……也许可以。”

“搬呀,”督促员兴高采烈地叫道,“把椅子搬进去。外边有一大群人在等着看戏呢。”

椅子一堆一堆地折叠着在拖车里。他们全是木头折椅,三把一捆,用带子扎着。一个淌着汗的马戏团工人站在拖车上,迅速地把那些椅子一捆捆往下递给一个十六岁的强壮孩子,那个孩子又转身传给两个一组的孩子。每一组孩子随即飞快地向那个约在二十码远的大帐幕奔去,督促员吆喝的声音在他们后面鞭策着。

“跑快一点儿。今天实在太迟了。你们不是要看马戏吗,孩子们?来,你们哥儿俩,轮到你们了,快拿一把椅子。”

爱迪双手握着椅子,亚伦用疲惫的胳膊把椅子的另一端尽力往上抬着。他们喘着气向大帐幕奔去,帐幕里有一大群人正在乱糟糟地忙着。各种新奇的器械在往梁上挂,人们叫喊着,椅子乒乓地响着,一群穿着制服的乐队在台上调音,发出一阵不调和的声音。一个声音叫道:“喂,别待在那儿——把这些个椅子搬过来,孩子们。”他俩随着一个助理督促员的指示,走向一排排高起的木台那儿去。他们爬上木台,差不多一直爬到顶上,看见有一些人正在安排座椅。他们交了椅子,爬下木台,闪过一组上来的孩子,躲开了一辆车。爱迪说:“慢点儿走吧,咱们在回去的路上歇一会儿。”他们刚放慢脚步,助理督促员就向他们喝道:“嘿,你们这两个孩子,你们是干活呢,还是玩呢?这儿不准有人游荡。”他们又奔跑起来。

刚才是一大堆的绳索和木桩,而现在是堆得山样高的折椅。这辆拖车空了,另一辆又接上来。这工作倒不像拉绳那么费劲,因为他们总可以在回来的路上稍稍休息一下,可是他们反而感到受不住,因为他们实在累得太乏了。亚伦老是要坐下来,说他非歇一下子不可——而爱迪老是向他恳求着:“要是你一坐下来,你就会给开除的。看,是我一个人在搬椅子呢。你不是想看滑稽的小丑吗?是不是,亚伦?”但他自己不一会儿也跟他弟弟一样地力竭了。他们俩的脸都由于过度的疲劳变成灰白,他们淡黄色的头发好像在水里浸过一样。

逼着他们干活的是督促员。他们恨他,这痛恨发生了效果;他们不能掩起耳朵来不听他的话,他的话也发生了效果。“你们瞧见那个家伙吗?他想不干活拿到戏票。他说他累了。嘿,这不是太糟糕了吗?他要干活,可是不肯少许累一点儿。好,你走吧,小子。你索性走开好了。你可甭想在我这儿拿到戏票。你们这些孩子,现在听我说,马戏马上就要开始了,只要再等十分,十五分,或者二十分钟。要是你们想看戏,就快搬椅子,现在只剩下半车椅子啦。多干一点活儿不会累坏你们的。实际上这是一种很好的锻炼,哈哈。你们搬椅子,我来督促,哈哈,世界就是这样的。快搬吧,孩子们。”

爱迪巴望亚伦不要停止工作,希望自己也勉强能够支持下去。他希望经过这样的劳苦工作之后,再不会有什么东西来阻挡他们,使他们看不到戏。

当最后的一辆拖车搬空,最后的一把椅子排好的时候,已经是四点过五分了。在大帐幕里面,铺着木屑的场子已经打扫干净,乐队已奏乐了。那些孩子排队站在督促员前面,等着他发戏票。一些年长的孩子用疲乏的声音得意地说:“瞧咱们今天可干了不少活,嘿……我真想跟马戏团一块儿旅行呢。”一些年幼的孩子一声不响地站着,乏得连话都说不出来,可是他们也同样感到最后的胜利和骄傲,而督促员仍用兴高采烈的语调说:“你们这些孩子要是在今儿晚上十点半钟再来,把这些个椅子搬出去,我就给你们一大把钱,大大的一把钱。好,孩子,就像我刚才跟你们说的,你们现在进去好好看戏吧;你们不会看过这么好的马戏的。”

像做梦似的,小哥儿俩走进了大帐幕,助理督促员说:“干活的孩子上那边去。”他们到了里边,找着了座位,茫然地并排坐着,眼睛水汪汪的。帐篷里已经挤满了人,乐队喧闹地奏着乐,聚光灯的灯光在铺着木屑的场子里照耀着。亚伦喃喃地说:“小丑、狗、大炮,它们全是我挺想看的。”

“还有大秋千。”爱迪喃喃地回答说。

他们不再说话,因为他们没力气再说话了。他们眨巴着眼睛躲避灯光,让自己疲乏的身体在充溢着温暖的帐幕里松弛一下。现在乐队的声音开始低沉下去,一个报幕员的声音从扩音器里传出来,但他俩谁也没听到他说的是些什么。乐队又响起来,几个印度舞女从两边跑出来。她们在他倆面前转着圈,转了很久,胳膊挥动着,像蠕动着的蛇。大象出来了,他们使劲想看它们表演的那些玩意儿,可是他们早已看见过大象,而三个场子上的动作都好像混杂在一起似的。不一会儿,哥儿俩把头耷拉在柔软的脖子上,互相倚傍着,呼呼地睡着了。

督促员说:“瞧他们这些孩子,决不会错的。我敢打赌那儿至少有五个孩子在睡觉,至少有十个孩子不知道他们看的是什么。”

助理督促员说:“呃,你今天也实在催得太凶啦。咱们来晚了。”

“我催他们?风又不是我刮起来的。我有我的工作,是不是?他们渴望着看戏,就求你要活儿干。”

“咱们还得赶演日戏。想不到还能演出。看的人倒还不少。”

“瞧他们,”督促员说,“这些可怜的孩子。”

孩子们给一声炮响惊醒过来,吃惊地抬起头来,像做梦似的,他们看见一个戴着面具的人从炮口里射出来,射得很高很高,随后翻了个跟头,笔直地落到网里。周围响起了一阵鼓掌声,接着四面的观众全站起来,他们都开始回家了。

因为戏已经演完,坎麦尔哥儿俩也只好回家。他们悄悄地哭着,所以谁也没注意到他们。

选自《马戏团到了镇上》,少年儿童出版社1957年版。

阿·马尔兹,美国小说家、剧作家。生于纽约的一个工人家庭,父母都是东欧移民。1930年毕业于哥伦比亚大学,后在耶鲁大学、纽约大学攻读戏剧。他的早期创作以戏剧为主,曾与乔治·斯克拉合写剧本《旋转木马》等。他的短篇小说有《世界上最幸福的人》等,曾获“欧·亨利奖”。