贵州省水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性

2019-09-10刘世江丁怡赵琪君李明文小东宋星陈李荣玉

刘世江 丁怡 赵琪君 李明 文小东 宋星陈 李荣玉

摘要:【目的】明确贵州省水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性,为水稻纹枯病的科学防治及合理用药提供参考。【方法】采用菌丝生长速率法测定从贵州省4个地区采集分离的52株水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性及药剂间的相关性。【结果】供试菌株对丙环唑的EC50值为0.058~2.381μg·mL-1,均值为0.422μg·mL-1;供试菌株对吡唑醚菌酯的EC50值范围从0.077~0.936μg·mL-1,均值为0.313μg·mL-1。抗性水平分析表明,湄潭地区的水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯出现了低抗水平的菌株,抗性频率分别为16.7%、13.3%。聚类分析表明,水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性差异与菌株地理来源无明显相关性,且这两种药剂的敏感性之间也无显著相关性。[结论]供试菌株中多数菌株对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性较高。药剂间未产生交互抗性,生产上可以交替使用。

关键词:纹枯病菌;丙环唑;吡唑醚菌酯;敏感性;交互抗性

中图分类号:S482.2 文献标志码:A 文章编号:1008-0384(2019)11-1294-08

0 引言

【研究意义】水稻纹枯病是由Rhizoctonia solaniKahn引起的真菌性病害,是世界上水稻最严重的病害之一,威胁着水稻的产量和质量[1],一般造成10%~30%产量损失,严重时达到50%以上[2]。近年来,由于栽培措施、感病品种大面积种植以及环境条件的影响,水稻纹枯病的危害逐年加重,已经成为我国南方部分稻区的水稻三大病害之首[3]。目前,使用杀菌剂进行化学防治仍是水稻纹枯病最有效的防控方法[4]。但随着药剂的长年使用和剂量的提高,会降低病原菌对防治药剂的敏感性,产生抗药性[5],因此,监测水稻纹枯病菌对防治药剂的敏感性具有重要意义。【前人研究进展】井冈霉素是我国产量最大的微生物源抗生素,广泛用于防治水稻纹枯病,但由于单一长期的使用,在一些地区已有产生井冈霉素抗药性菌株的报道[3-61。为此,我国登记了一些药剂替代井冈霉素用于防治水稻纹枯病,如苯醚甲环唑、咪鲜胺、已唑醇、噻呋酰胺等[3-7],其他一些未进行登记的药剂也在用于防治水稻纹枯病,如丙环唑和吡唑醚菌酯及其复配剂[8-9]。丙环唑属于三唑类杀菌剂,具有内吸性、广谱、高效等特点,对丝核菌属的病原真菌具有很高的生物活性[10]。唐正合等研究表明,丙环唑对水稻纹枯病菌菌丝的抑制作用较好,在田间的防治效果可达到89.15%[11]。吡唑醚菌酯属于甲氧基丙烯酸酷类,具有广谱、高效、毒性低等特点,对非靶标生物安全[12]。孙雪等研究不同药剂对纹枯病菌的毒力作用表明,吡唑醚菌酯对纹枯病菌菌丝的抑制作用较好,其EC50值为0.198mg·L-1[13],刘郁等研究表明吡唑醚菌酯对水稻纹枯病也有较好的防治效果[14]。随着药剂使用年限延长和剂量的提高,病原菌的敏感性可能会降低以及产生抗性菌株。因此需要检测病原菌对药剂的敏感性情况,连娜娜等[7]测定东北三省水稻纹枯病病菌对苯醚甲环唑和咪鲜胺的敏感性,谭清群等[3]测定贵州水稻纹枯病菌对噻呋酰胺和己唑醇的敏感性,为水稻纹枯病的科学选药提供了依据。【本研究切入点】目前,丙环唑和吡唑醚菌酯用于水稻纹枯病及其他水稻病害的防治,但水稻纹枯病菌对这两种药剂的敏感性及药剂间的相关性尚不清楚,也未见相关文献报道。【拟解决的关键问题】以贵州省不同地区分离的水稻纹枯病菌菌株为研究对象,测定所得菌株对这两种药剂的敏感性,并分析两种药剂间的相关性,以期为贵州省水稻纹枯病的科学防治和药剂的合理使用提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

水稻纹枯病菌:于2018年从贵州省遵义市湄潭县、黔东南州黄平县、黔东南州三穗县及黔南州惠水县等水稻产区采集水稻纹枯病发生严重的植株样本,经分离纯化得到52株水稻纹枯病菌。其中,湄潭(MT)18株、黄平(HP)12株、三穗(SS)9株、惠水(HS)13株。试验于2018年9~12月在贵州大学农产品质量安全实验室进行。

1.2 供试药剂及培养基

96%丙环唑原药(连云港埃森化学有限公司),97.5%吡唑醚菌酯原药(江苏新农化工有限公司),用丙酮配制10000μg·mL-1母液,置于4℃冰箱备用。

PDA培养基:马铃薯200g,葡萄糖20g,琼脂17~20g,去离子水1000mL,121℃灭菌20min备用。

琼脂培养基:琼脂15g,去离子水1000mL,121℃灭菌20min备用。

1.3 水稻纹枯病菌分离

采用水琼脂法[15]。将采集的发病植株样本沿病斑剪成小块,75%的酒精消毒30s后用无菌水冲洗,再用灭菌的滤纸吸干表面水珠,置于水琼脂平板上,于28℃培养箱中黑暗培养3d,将病斑周围长出的菌落转接于PDA平板上,单菌丝纯化3代后转接至PDA试管斜面上,置于4℃冰箱保存。

1.4 水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性测定

采用菌丝生长速率法[16]。将丙环唑和吡唑醚菌醋母液用无菌水稀释为系列梯度浓度,取1mL稀释药剂加入到9mL预先融化的PDA培养基中,倒入滅菌培养皿混匀,配制含丙环唑(0.073、0.220、0.660、2.000、6.000μg·mL-1)和吡唑醚菌酯(0.125、0.250、0.500、1.000、2.000μg·mL-1)系列质量浓度的PDA平板,其中吡唑醚菌酯含药平板中加入50mg·L-1水杨羟肟酸[12]。将培养的菌株用6mm打孔器沿菌落边缘打取菌饼,接种至含药PDA平板上,以不加药为对照,每个处理重复3次,置于28℃培养2d后,用十字交叉法测量菌落直径。

1.5 数据处理

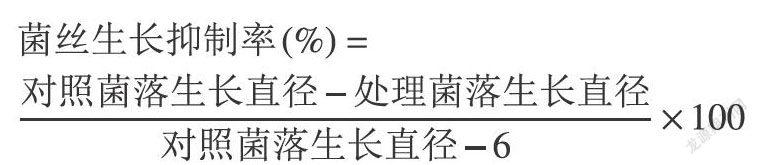

根据公式(1)计算菌丝生长抑制率,利用Excel2010计算药剂对菌株的有效抑制中浓度(EC50值)、相关系数(R值)及毒力回归方程。使用SPSS24就水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性进行相关性分析。

菌丝生长抑制率(%)= 对照菌落生长直径-处理菌落生长直径/对照菌落生长直径-6×100

1.6 水稻纹枯病菌对两种药剂敏感性的相关性

参照徐建强等[17]的方法。从各地随机选取9株水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性进行相关性分析。将菌株对丙环唑的EC50值作为x轴,对吡唑醚菌酯的EC50值作为y轴,进行线性回归分析,求出线性回归方程(y=bx+a)。根据决定系数(R2)、b值及F检验的显著水平(P值),分析两种药剂对水稻纹枯病菌敏感性之间的关系,其中P<0.05,b值为正,说明两种药剂间存在正相关性,b值为负,说明两种药剂间存在负相关性;P>0.05,说明两种药剂间无相关性[7]。

2 结果与分析

2.1 贵州省水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性及频率分布

贵州省52株水稻纹枯病菌对丙环唑的敏感性呈连续性分布,EC50值为0.058~2.381μg·mL-1,平均值为0.422μg·mL-1,敏感性相差41倍,表明水稻纹枯病菌对丙环唑的敏感性不同。将水稻纹枯病菌对丙环唑的EC50值进行分组,以0.05μg·mL-1,为下限,组距为0.48μg·mL-1,共分为5组。统计各组的菌株数,计算其出现频率,制作水稻纹枯病菌菌株对丙环唑的敏感性频率分布图(图1)。由敏感性频率分布图可知,EC50值在0.05~0.53μg·mL-1的菌株数较多,频率为67.3%。通过SPSS进行Shapiro-Wilktest正态性检验分析,结果显示水稻纹枯病菌对丙环唑的敏感性不符合正态分布(W=0.702,P=0.00<0.05),表明纹枯病菌对丙环唑的敏感性出现分化,出现了敏感性下降的菌株[14]。

贵州省52株水稻纹枯病菌对吡唑醚菌酯的敏感性呈连续性分布,EC50值为0.077~0.936μg·mL-1,平均值为0.313μg·mL-1,敏感性弱的菌株EC50值是敏感性较强的12.1倍,表明水稻纹枯病菌对吡唑醚菌酯的敏感性存在差异。将水稻纹枯病菌对吡唑醚菌酯的EC50值进行分组,以0.060μg·mL-1为下限,组距为0.188μg·mL-1,共分为5组。统计各组的菌株数,计算其出现频率,制作水稻纹枯病菌菌株对吡唑醚菌酯的敏感性频率分布图(图2)。由敏感性频率分布图可知,EC50值在0.060~0.248μg·mL-1,的菌株数较多,频率为51.9%。通过SPSS进行Shapiro-Wilktest正态性检验分析,结果显示水稻纹枯病菌对吡唑醚菌酯的敏感性不符合正态分布(W=0.777,P=0.00<0.05),表明纹枯病菌对吡唑醚菌酯的敏感性出现分化,出现了敏感性下降的菌株[7]。2.2不同地区纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性分析

贵州省不同地区的纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性不同(表1)。其中,湄潭、三穗地区菌株对丙环唑的EC50均值分别为0.623、0.635μg·mL-1,两地之间的差异不显著,而与惠水(0.256μg·mL-1)、黄平(0.140μg·mL-1)两地的均值存在显著差异;湄潭地区菌株对吡唑醚菌酯的EC50均值为0.525μg·mL-1,与惠水、黄平、三穗三个地区的均值存在显著差异,而惠水、黄平、三穗菌株对吡唑醚菌酯的EC50均值无显著差异。

2.3 不同地区水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的抗性水平分析

参考梁梦琦[12]的方法,以EC50均值进行抗性水平划分。从抗性频率分布表可知(表2),多数水稻纹枯病菌菌株对两种药剂都处于敏感水平,湄潭地区出现了对丙环唑和吡唑醚菌酯低抗水平的菌株,抗性频率分别为16.7%,13.3%。惠水、湄潭、黄平、三穗菌株对丙环唑的抗性水平范围分别为0.14~1.23、0.18~5.64、0.16~0.50、1.18~2.51,对吡唑醚菌酯的抗性水平范围分别为0.24~0.75、0.50~3.01、0.40~1.22、0.41~1.01,其中黄平菌株对丙环唑的抗性水平最低,惠水菌株对吡唑醚菌酯的抗性水平最低。

2.4 不同来源菌株对丙环唑和吡唑醚菌酯的系统聚类分析

利用SPSS24软件将52株水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的EC50值进行系统聚类分析,结果如图3所示。52株纹枯病菌对丙环唑的EC50共分为4个聚类组,第一组共有29株,其中湄潭9株(MT13,MT14,MT8,MT18,MT5,MT17,MT9,MT16,MT6),黄平12株(HP4,HP2-8,HP2-5,HP2-7,HP6,HP7,HP8,HP2-4,HP9,HP2-6,HP2,HP12),惠水8株(HS10,HS2,HS14,HS4,HS7,HS9,HS11,HS3);第二组共有2株,其中湄潭1株(MT1),三穗1株(SS1);第三组共有18株,其中湄潭5株(MT10,MT11,MT15,MT12,MT7),惠水5株(HS2-9,HS2-1,HS2-10,HS2-3,HS2-11),三穗8株(SS4,SS7,SS9,SS8,SS2,SS3,SS5,SS6):第四组共有3株,均为湄潭菌株(MT2,MT3,MT4)。52株纹枯病菌对吡唑醚菌酯的EC50值也分为4个聚类组,第一组共有12株,其中惠水7株(HS14,HS2-1,HS2,HS7,HS9,HS2-3,HS2-9),湄潭1株(MT8),黄平2株(HP2,HP6),三穗2株(SS8,SS2);第二组共有28株,其中惠水6株(HS11,HS10,HS2-10,HS2-11,HS4,HS3),三穗7株(SS4,SS6,SS5,SS1,SS3,SS9,SS7),黃平9株(HP4,HP7,HP2-8,HP 12,HP2-5,HP2-4,HP2-7,HP8,HP9),湄潭6株(MT11,MT14,MT9,MT2,MT16,MT12);第三组共有5株,其中湄潭4株(MT3,MT1,MT17,MT6),黄平1株(HP2-6),第四组共有7株,均为湄潭菌株(MT15,MT4,MT18,MT13,MT7,MT5,MT10)。不同地理来源的菌株均能出现在同一聚类组中,只有媚潭地区的几个菌株单独在一组,表明水稻纹枯病菌对这两种药剂的敏感性差异与菌株地理来源在地区之间无明显相关性[18]。

2.5 水稻纹枯病菌对丙环唑和吡唑醚菌酯的相关性

水稻纹枯病菌菌株对丙环唑和吡唑醚菌酯敏感性的决定系数(R2)为0.0012,线性回归方程为y=1.4981x+0.0812,进行F检验为差异不显著(P=0.84>0.05),说明水稻纹枯病菌对这两种药剂的敏感性不存在相关性(图4),即丙环唑与吡唑醚菌酯之间未产生交互抗性,生产上可交替使用。

3 讨论与结论

本研究采用菌丝生长速率法,测定了从贵州省黄平、三穗、湄潭、惠水等四个地区分离的52个菌株对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性。供试菌株对丙环唑的EC50值为0.058~2.381μg·mL-1,均值为0.422μg·mL-1。孙树青等[19]测定水稻纹枯病菌对丙环唑的EC50值为0.045μg·mL-1,与本研究的EC50均值相差较大,可能是不同地区间的施药方式、用药量、用药次数以及使用年限不同所导致。不同菌株之间敏感性差异较大,EC50值最大与最小相差41倍,表明出现了敏感性下降的群体,水稻纹枯病菌对丙环唑存在抗药性风险,应加强纹枯病菌对丙环唑的抗性监测。供试菌株对吡唑醚菌酯的EC50值为0.077~0.936μg·mL-1,均值为0.313μg·mL-1,与孙雪[20]的测定结果相近(0.198μg·mL-1),表明纹枯病菌对毗唑醚菌酯的敏感性仍较敏感,可以继续用其防治水稻纹枯病。

水稻纹枯病病原菌存在菌丝融合群和异核现象,可能会导致病原菌的致病力和敏感性存在差异。范文艳等[21]报道黑龙江省水稻纹枯病病菌存在明显的致病性分化。陈涛等[22]报道浙江省水稻纹枯病菌分属于AG-1融合群(AG-1-IA、AG-1-IB、AG-1-IC),且AG-1融合群菌株间致病力差异无相关性。刘志恒等[23]报道辽宁省水稻纹枯病病菌分属于4个菌丝融合群(AG1-IA,AG4-HGI,AG4-HGII融合群和双核菌菌丝融合群)。张优等[24]研究表明水稻纹枯病病菌多核菌株均表现为较强致病性而双核菌株均表现出较弱致病性。水稻纹枯病病菌不同菌株间对丙环唑和吡唑醚菌酯的敏感性差异与菌丝融合群和异核是否有关,还需要进一步验证。

不同地区间的水稻纹枯病菌群体对丙环唑和毗唑醚菌酯的敏感性不同,对于丙环唑而言,湄潭、三穗两个地区的纹枯病菌群体与黄平、惠水两个地区的敏感性差异显著;而吡唑醚菌酯对湄潭地区纹枯病菌群体与惠水、黄平、三穗3个地区的敏感性差异显著,这可能与当地这两种药的使用年限和使用量不同有关。4个地区中仅有湄潭地区出现对丙环唑和吡唑醚菌酯的低抗菌株,抗性频率分别为16.7%、13.3%。总体而言,贵州省水稻纹枯病菌对这两种药剂仍敏感,且两药剂之间也未产生交互抗性,表明这两种药剂仍可继续用于防治水稻纹枯病。为了避免抗药性的产生,应与其他药剂轮换使用,同时需要适当减少用药量和用药次数。

研究结果表明,在所有供试菌株中,多数菌株对丙环唑和吡唑醚菌酯敏感性较高,不同地区之间菌株群体的敏感性不同。水稻纹枯病菌对这两种药剂的敏感性差异与菌株地理来源无明显相关性。丙环唑与吡唑醚菌酯之间未产生交互抗性,生产上可以交替使用防治水稻纹枯病。

参考文献:

[1]CHEN Z X,FENG Z M,KANG H X,et al.Identification of newresistance loci against sheath blight disease in rice through genome-wide association study[J].Rice Science,2019,26(1):21-31.

[2]FENG S J,SHU C W,WANG C,et al.Survival of Rhizoctonia solaniAG-1 IA,the causal agent of rice sheath blight,under differentenvironmental conditions[J].Journal of Phytopatholog7,2017,165(1):44-52.

[3]譚清群,何海永,陈小均,等.贵州水稻纹枯病菌对噻呋酰胺和已唑醇的敏感性测定[J].四川农业大学学报,2017,35(2):159-166.

[4]LIU L M,LIANG M Q,LI L,et al.Synergistic effects of thecombined application of Bacillus subtilis,H158 and strobilurins forrice sheath blight control[J].Biological Control,2018,117:182-187.

[5]吴婕,席亚东,李洪浩,等.四川省水稻纹枯病菌对井冈霉素抗药性监测[J].西南农业学报,2015,28(6):2501-2504.

[6]陈小龙,方夏,沈寅初.纹枯病菌对井冈霉素的作用机制、抗药性及安全性[J].农药,2010,49(7):481-483.

[7]连娜娜,纪明山,祁之秋,等.东北三省水稻纹枯病病菌对苯醚甲环唑和咪鲜胺的敏感性[J].农药,2018,57(9):699-702.

[8]唐小飞,张夕林.吡唑醚菌酯防治水稻纹枯病、穗颈瘟的效果及应用技术[J].上海农业科技,2016(6):128-129.

[9]张景飞,袁月芳,须兆龙,等.不同药剂对水稻纹枯病、稻曲病的药效试验[J].上海农业科技,2013(4):126,122.

[10]汪汉成,周明国,张艳军,等.戊唑醇对立枯丝核菌的抑制作用及在水稻上的应用[J].农药学学报,2007,9(4):357-362.

[11]唐正合,汪汉成,王建新,等.丙环唑对水稻纹枯病菌的抑制作用及对纹枯病的防治效果[J].植物保护,2012,38(1):158-161.

[12]梁梦琦.长江中下游稻区稻瘟病菌对稻瘟灵和吡唑醚菌酯的抗性监测[D].北京:中国农业科学院,2018.

[13]孙雪,侯志广,赵晓峰,等.多种药剂对水稻纹枯病菌的毒力测定及田间药效[J].农药,2015,54(2):139-142.

[14]刘郁,于亚辉.吡唑醚菌酯施用时期对水稻主要真菌病害防效的影响[J].福建农业学报,2016,31(2):175-178.

[15]周而勋,杨媚.从植物病组织中分离立枯丝核菌的快速、简便技术[J].华南农业大学学报,1998,19(1):125-126.

[16]胡贤锋,李荣玉,王健,等.水稻稻曲病菌的分离鉴定及室内毒力测定[J].福建农业学报,2017,32(6):634-638.

[17]徐建强,刁兴旺,李恒,等.中国河南省小麦纹枯病菌对苯醚甲环唑及戊哩醇的敏感性[J].农药学学报,2016,18(5):582-588.

[18]杨帆,李荣玉,李明,等.水稻纹枯病病菌对苯醚甲环唑的敏感性基线[J].中国植保导刊,2017,37(5):67-70.

[19]孙树青,李宁波,曾凯.丙环唑对水稻纹枯病菌的抑制作用及对纹枯病的防治效果[J].农业科技与信息,2016(26):87-88.

[20]孙雪.水稻纹枯病的防治技术研究[D].长春:吉林农业大学,2015.

[21]范文艳,文景芝,金丽娜,等.黑龙江省水稻纹枯病菌的致病力分化与AFLP分析[J].植物保护,2008,34(6):57-61.

[22]陈涛,张震,柴荣耀,等.浙江省水稻纹枯病菌的遗传分化与致病力研究[J].中国水稻科学,2010,24(1):67-72.

[23]刘志恒,韩翔宇,杨红,等.辽宁省水稻纹枯病菌菌丝融合群鉴定初报[J].沈阳农业大学学报,2010,41(1):82-85.

[24]张优,魏松红,王海宁,等.东北地区水稻纹枯病菌遗传多样性和致病性分析[J].沈阳农业大学学报,2017,48(1):9-14.

(責任编辑:林海清)

收稿日期:2019-06-26初稿;2019-09-27修改稿

作者简介:刘世江(1995-),男,硕士研究生,研究方向:农产品质量安全(E-mail:942216633@qq.com)

通信作者:李荣玉(1984-),男,博士,副教授,研究方向:农药毒理学与分子生物学及农产品质量安全(E-mail:lirongyu0328@126.com)

基金项目:国家重点研发计划项目(2016YFD0200500);国家自然科学基金(31701816);贵州省科学技术基金计划项目(黔科合基础[2017]1083);贵州大学引进入才科研项目[贵大人基合字(2015)07号)];黔科合平台人才项目([2017]5788号)