核心素养指向下的区域地理教学设计与原则

2019-09-10谢世国

谢世国

【摘要】 学科核心素养是学科育人价值的集中体现,地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力四个方面,是深化地理课程和课堂教学改革的新指向,而区域地理是最能贯彻和融合地理学科核心素养的教学载体。本文以我国“西北地区”为例,探讨在核心素养指向下的区域地理教学设计与原则。

【关键词】 地理学科核心素养 区域地理 教学设计与原则

【中图分类号】 G633.55 【文献标识码】 A 【文章编号】 1992-7711(2019)20-020-020

一、问题提出

《普通高中地理课程标准2017年版》把普通高中的培养目标定位为“进一步提升学生综合素质,着力发展核心素养,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学文化素养和终身学习能力,共有自主发展能力和沟通合作能力。”然而,在实际的课堂教学中,我们仍旧可发现不少教师的课堂教学停留在教师唱独角戏层次,学生既缺乏自主学习的过程,更没有对问题的合作探究。《中学地理教学参考》2018年第11期组织了一次“四大核心素养培养研究”的专题策划活动。李琳等几位作者分别从“区域认知”、“人地协调观”、“地理综合思维”、“地理实践力”几个维度进行了阐述,研究非常到位,也具有很大的参考借鉴价值。美中不足的是,几位作者都是从单个角度去论证地理核心素养的培养。笔者认为,地理核心素养的四个方面是一个有机整体。它们之间相互影响、相互促进,并非可以单独抽出某个方面来进行培养。就如举重运动员不可能单独去训练手臂力量一样,而是腰部、腿部训练同步进行的。本文以我国西北地区为例,探究在核心素养指向下的区域地理教学设计与策略。

二、核心素养指向下的区域地理教学设计思路与要求

1.设计思路

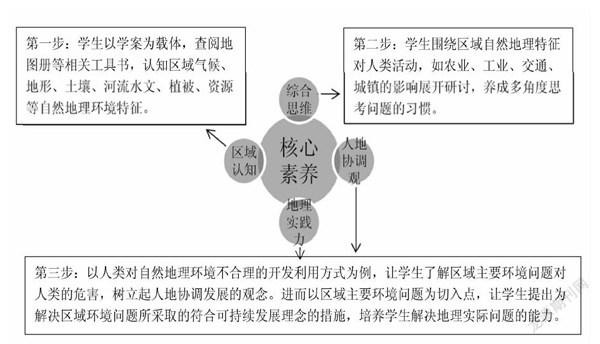

为了更好地在区域地理教学中培养学生地理核心素养,即学生的区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力。笔者认为,首先应该从区域自然地理环境特征知识入手,让学生构建起对区域的基本認知;再围绕区域人文地理特征与自然地理环境特征之间的关系开展小组合作,养成多角度、综合思考问题的习惯;以人类对自然地理环境不合理的开发利用方式为例,让学生了解区域主要环境问题对人类的危害,树立起人地协调发展的观念;最后以区域主要环境问题为切入点,让学生提出为解决区域环境问题所采取的符合可持续发展理念的措施,培养学生解决地理实际问题的能力。示意如下:

2.设计要求

2.1以整体性原理构建区域认知

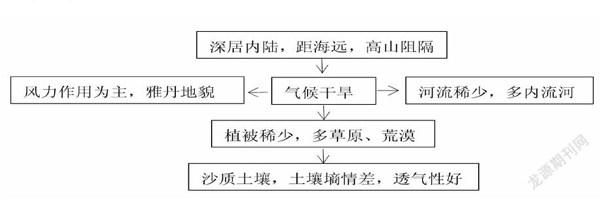

区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。任何区域都由大气、水、岩石、土壤和生物等要素构成,无论哪一要素的改变都会引起相关要素随之发生改变,从而带动整个区域发生变化,即“牵一发动全身”,这使得区域具有整体性特征。当然,由于不同地理要素对地理环境形成的影响程度不同,使得区域间又会具有差异性。但就区域内部而言,其整体性特征还是非常明显的。我国西北地区的整体环境特征就是“干旱”,这由其身居内陆的地理位置所决定,为温带大陆性气候,冬冷夏热,气温日较差和年较差大,降水少。植被稀少,为温带草原或荒漠。岩石易风化,风力侵蚀、搬运和沉积作用突出,雅丹地貌、沙丘比较典型。此处要求学生构建知识结构图,从整体上把握自然地理环境各要素之间的关系,避免单个知识一一分析的八股式区域地理学习方式。示意如下:

2.2以自然地理环境对人类活动影响训练综合思维

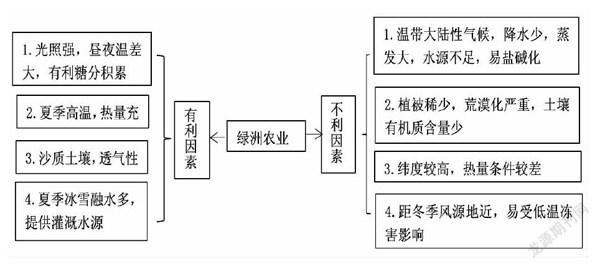

任何人类活动,无论是农业、工业、商业、交通、旅游,都发生在一定的区域空间,都要受到区域自然地理环境的影响和制约。而且,人类的任何一项活动,都不是单一某个自然地理要素所能决定的,都是自然地理环境各要素综合作用的产物。如西北地区的绿洲农业,既受当地气候条件(光照、热量、水分)的影响,也与当地的地形、土壤、灌溉水源等因素密切相关。这些条件中既有有利的因素,也有不利的因素。因此,学生分析自然地理环境对人类活动影响的过程中,能养成辩证、全面分析问题的综合思维。示意如下:

2.3以区域环境问题的产生、危害和解决培养人地协调观和地理实践力

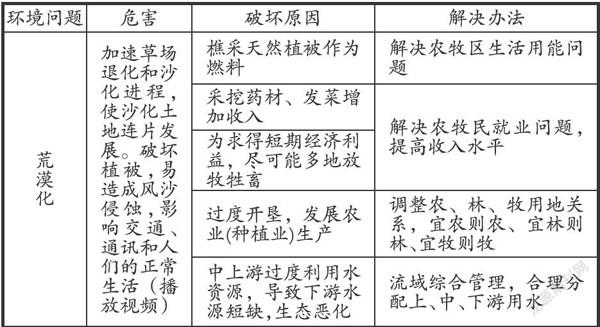

区域自然地理环境会在某种程度上影响和制约人类活动,人类活动反过来也会在一定程度上影响、改变区域自然地理环境。人类从区域环境中索取各种生产、生活所需资源,同时,人类在生产、生活过程中也会向环境中排放各种废弃物。索取、排放过度,超越了环境的自我更新、自我净化能力,就会产生各种区域环境问题。在了解原因的基础上,引导学生分析环境问题对人类带来的危害,并提出解决办法,从而达到培养学生人地协调发展的观念和解决地理实际问题的地理实践力。以西北地区荒漠化问题为例,示意如下:

三、核心素养指向下的区域地理教学原则

地理核心素养具有综合性、发展性和终身性特征。基于地理核心素养的这些特征,在进行区域地理教学过程中,应贯彻如下教原则:

1.自主性原则

建构主义认为,学生并不是空着脑袋走进课室的,他们在日常生活中,在与周围环境相互作用的过程中,已形成了丰富的经验,逐步建构起关于外部世界的知识。教学过程中学生不是被动的知识吸收者,而是知识的主动建构者。毋庸置疑,地理核心素养是紧密结合社会发展和时代要求的,它贯穿于人的终身发展历程,具有终身性,而学生自主学习能力又是学生个人终身学习的基础。

从高中区域地理教学特征来看也应该贯彻自主性策略。高中区域地理教学的重点在“理”而不在“地”,即要求学生根据地理原理性知识对地理事物、地理现象进行合理性的解释。因此,在进行区域地理教学过程中,让学生了解区域自然地理(地形、气候、水文、生物、土壤等)和人文地理(经济、政治、文化、人口、农业、工业、交通等)的一般性知识也很有必要的。

2.合作性原则

地理学是一门兼顾自然科学与社会科学的综合性学科,区域地理也是由各自然要素和人文要素组合而成的复杂系统,这决定了地理核心素养具有综合性特征。综合性决定了在分析区域地理现象和地理问题时要多角度、辩证看问题。但学生由于知识储备、思维习惯等方面的问题,一则往往找不到分析问题的思路;二则有了思路但往往不够全面,或不能辩证地对问题进行评价。那如何让学生不全面的认识变得更加全面呢?那就需要在小组合作学习。

学生在探究过程中互帮互助、交流讨论、共同进步。高中区域地理教学的重点不在“地”而在“理”,既然是说“理”,如何让这种认识更趋合理,或达成基本一致,那就需要在小组中开展合作。大家把自己的观点展示出来,相互交流、相互辩论,正如蔡元培先生在北大做校长时所倡导的“容纳各种学术和思想流派,让其相互争鸣,自由发展,主张学术自由,兼容并包,以求学术之发展。”在区域地理教学中,尤其是区域可持续发展的应对措施方面,更应该让学生充分表达出自己的观点,并在小组内、小组间开展辩论,这才能帮助学生完善对问题的认识,使每个学生对问题的认识更趋合理性、全面性。

3.生活性原则

地理是研究区域地理环境及人类活动与地理环境关系的科学。无论是区域气候、植被还是地形,甚至于日升月落,还是工业、农业、商业、交通、旅游等,都与人类的生活密切相关。区域地理教学,唯有再现自然地理环境如何影响人的生活,以及人的生活如何影响区域地理自然环境才有现实意义。这也正是区域地理教学的魅力所在。课堂上,笔者用到自己拍摄的西北地区居民习俗、住宅,或西北地区荒漠景观等图片时,往往能激发出学生强烈的兴趣。正如杜威先生所说:“学校教育應当简化现实的社会生活”,而且,“必须呈现现在的生活”。陶行知先生也指出,“没有生活做中心的教育是死教育,没有生活做中心的学校是死学校,没有生活做中心的书本是死书本。”核心素养是一种基本的能力诉求,那也只能在生活中发挥其价值,并随着生活的不断改变而发展。也只有这样,才是一种和谐的发展。

本论文为广东省教育科学“十三五”规划2018年度中小学教师教育科研能力提升计划项目专项课题《“1+1问题式合作学习”课堂教学改革对提升高中生学科核心素养的应用研究》阶段性成果。

[ 参 考 文 献 ]

[1]李红.高中学生地理学科核心素养的构建与培养策略[J].教育探索,2016(5):29.

[2]教育部.《普通高中地理课程标准2017年版》[J],2017.

[3]李琳等.指向地理核心素养的高中学业测评路径——以“区域认知”素养测评为例[J].中学地理教学参考,2018(11).

[4]牛超、刘玉振.试论地理核心素养的内涵、特征及其培养策略[J].天津师范大学学报(基础教育版),2015年第16卷第4期.

[5]周天度.蔡元培传[M].北京:人民出版社,1984.

[6]杜威.学校与社会?明日之学校(第2版)[M].赵祥麟任钟印吴志宏译.北京:人民教育出版社,2005.