不同保水措施对砂质潮土水分、微生物量及小麦产量的影响

2019-08-30李培培仝昊天翟庆慧韩燕来

李培培,仝昊天,翟庆慧,韩燕来*,姜 瑛*

(1.河南农业大学资源与环境学院,河南 郑州 450002;2.济源市农牧局,河南 济源 459000)

黄淮海平原是我国主要的小麦产区,该地区砂质潮土面积达203.1×104hm2,砂质潮土存在土壤结构差,漏水漏肥,作物产量不高等缺点[1]。水分是限制沙地土壤作物生产水平的重要限制因素,且当前水资源日益短缺,因此探索便捷有效的农田保水措施对改善黄淮海砂质潮土区由于水肥流失而使产量降低的现状,对当地农业的发展尤为重要。

保水剂是一种高吸水和高保水的高分子有机聚合物,含有大量的强吸水基团,施入土壤后可以改善沙土的孔隙状况,总孔隙度和毛管孔隙度增加,土壤有效水容量明显增大[2],能缓解水分胁迫对作物的不良影响,减少或推迟植物萎蔫,节约灌溉用水量[3]。保水剂因种类、施用方式、施用量的不同,在不同地区其对改善土壤物理性质和作物增产效果也不同,使得实际应用中保水剂的保墒增产效果差别较大[4-5]。因此在砂质潮土上推广和合理施用保水剂、研究其保水规律才能有效提高沙土的抗旱能力,保障干旱条件下小麦增产。

秸秆还田作为一项传统的农业管理措施,能增加土壤有机质含量,培肥地力,提高作物产量,能明显改善土壤的蓄水、保水和供水能力[6-7],对我国农业可持续发展有重大意义。前期的研究表明,单独使用保水剂和秸秆均能不同程度的改善砂质潮土的理化性状,提高作物产量,以保水剂与秸秆的配合深施对砂质潮土的改良效果最佳[8]。但是常规耕作模式下秸秆和保水剂配合施用的效果并不清楚。近年来,生物炭在改良土壤理化性质等方面有大量的研究[9-11],能有效改善土壤持水性、供水能力,在农田节水方面的功效较为显著[9-10],为土壤保水保肥、作物增产和改良土壤理化性质提供了新的研究方法。综上,虽然保水剂、秸秆和生物炭在不同类型土壤培肥和水土保持方面均有科学研究,但尚未有人系统进行上述材料在砂质潮土保水作用上的对比研究,并深入研究其对区域性砂质潮土微生物学性状和小麦产量的综合效应,指导区域性砂质潮土上的小麦生产。

本研究以黄淮海平原砂质潮土的中低产田为基础,采用4种不同的保水措施进行大田试验研究,比较分析小麦关键生育期的土壤含水量、微生物量碳氮及产量,旨在阐明4种保水措施在农业可持续发展中对土壤肥力、作物产量的作用,为砂质潮土的合理改良和小麦产量提升提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在河南省新郑市薛店镇姬庄村,供试田块属于典型的小麦玉米轮作农田,该地区属暖温带大陆性季风气候,气温适中,四季分明,年平均气温为14.1℃,年均降水量为670 mm,年均蒸发量1 476.2 mm,当地小麦生长季节干旱少雨,蒸发强烈,水分条件不足。试验地气象条件见表1。试验开始于2016年10月,采用小麦-玉米一年两熟轮作种植方式。供试土壤为砂质潮土,其基本理化性质:有机碳含量10.0 g/kg,碱解氮32.6 mg/kg,有效磷19.4 mg/kg,速效钾75.0 mg/kg,pH值为7.1;土壤机械组成为砂粒81.3%,粉粒12.9%,粘粒5.8%,土壤质轻,较贫瘠,属低产田。

表1 2016~2017年度冬小麦生育期气象条件

1.2 试验设计与样品采集

2016年玉米收获后,进行整地和小区划分,按当地种植方式进行小麦播种。试验包括常规耕作无保水措施的对照(T)、秸秆还田(TS)、生物炭还田(TB)、秸秆与生物炭配合还田(TS+B)、秸秆与保水剂配合还田(TS+W),共5个处理,翻耕深度0~25 cm。小区面积为6 m×3 m=18 m2,小区排列采用随机区组排列,每个处理设置3次重复。各处理均按当地农民习惯施肥,施肥量一致,均为 N 180kg/hm2、P2O5120kg/hm2和 K2O 60kg/hm2。分别于小麦播种次年后4个关键生长期即分蘖期(2月18日)、拔节期(4月17日)、灌浆期(5月16日)和成熟期(5月29日)采集土样,采用S形取样法采取0~20和20~40 cm土壤样品,每小区采集5钻土样,装于无菌自封袋中作待测样品,密封保存带回实验室进行后期处理。植株采集在小麦成熟期,每小区中随机采集1 m2小麦穗,用以估算小麦产量、千粒重等产量性状。

1.3 试验材料

试验所用秸秆为当地农田上季玉米秸秆,施用量为6 000kg/hm2;生物炭购自商丘某生物能源有限公司,原料为小麦秸秆,经厌氧500℃碳化而成,施用量为4 800kg/hm2;保水剂为聚丙烯酰胺类化学保水剂,施用量为105kg/hm2。

1.4 测定方法

1.4.1 土壤水分测定

于小麦生长4个生育期分别采集0~20和20~40 cm土层土壤样品。土壤水分的测定采用烘干称重法获取重量含水量。

1.4.2 土壤微生物量碳氮

土壤微生物量碳氮采用氯仿熏蒸K2SO4法测定[12]。对小麦生育早期分蘖期和后期灌浆期采集的新鲜土样进行测定。

1.4.3 小麦产量

小麦收获期,对每小区中随机采集1 m2小麦穗数进行统计,并从其中随机选取有代表性麦穗20穗,测其穗粒数,将采集的小麦穗全部烘干后,脱粒,测千粒重。根据1 m2小麦籽粒质量估算小麦产量。

1.5 数据处理与统计分析

所得数据用Excel 2016软件进行数据整理、做表,OriginPro 2016软件进行作图,采用SPSS 23软件进行土壤水分和微生物量碳或小麦产量的相关性分析,各处理比较采用One-way ANOVA分析,差异显著性大小采用LSD法多重比较(5%显著水平)。

2 结果与分析

2.1 不同保水措施对小麦各生育期水分的影响

小麦分蘖期、拔节期、灌浆期和成熟期土壤重量含水量见图1。拔节期后,该地区雨水频繁,且多为小雨,下层水分得不到补给,0~20 cm含水量显著高于20~40 cm。如图所示,4种保水措施均提高了不同生育期土壤含水量,在小麦分蘖期(图1 a),0~20和20~40 cm土层TS+W处理的水分含量分别比T处理显著增加21.9%和69.4%,并显著高于其他处理,TS+B、TB和TS之间无显著差异,均显著高于对照T。在小麦拔节期(图1 b),0~20 cm土层,TS+B、TS+W和TB处理均显著高于T处理(P<0.05),而TS与T无显著差异。20~40 cm土层,TS+W处理的水分含量仍然保持最高值。灌浆期(图1 c),作物需水旺盛时期,只有0~20 cm土层TS+B处理含水量最高,含水量达到7.1%,显著高于对照T,保水能力显著提高18.8%,而20~40 cm土层各保水处理含水量均高于对照T,但是它们之间无显著差异。在小麦成熟期(图1 d),进入6月份平均气温和蒸发量增高,TB和TS+B处理的保水效果尤为明显,在0~20 cm土层中显著高于其它处理;其中TS+B保水能力显著提高32.6%;而在20~40 cm土层,TS+W水分含量较高,较对照处理T在分蘖期、拔节期和成熟期均达到显著水平。

图1 不同保水措施对土壤水分的影响

综上,保水剂和生物炭对砂质潮土水分有很强的保持作用,在小麦生育早期,秸秆与保水剂配合有效地提高土壤含水量,但随着时间的延长,保水效果有所下降。在小麦生育后期,生物炭和秸秆与生物炭配合保水效果更显著。

2.2 不同保水措施对土壤微生物量碳的影响

在小麦分蘖期,0~20 cm土层,不同保水处理间微生物量碳无显著差异(图2 a),其中TS+W处理数值最高,达到138.2 mg/kg。而不同保水处理显著影响20~40 cm土层中土壤微生物量碳含量,TS处理、TB处理和TS+W处理均显著增加了土壤微生物量碳含量,分别比对照T处理增加212.7%、80.1%和203.4%,以TS和TS+W最高,二者无显著差异。随着小麦生育期的延长,到了小麦生育后期,不同保水处理均显著增加了灌浆期0~20和20~40 cm土层微生物量碳含量(图2 b),在0~20 cm土层中,TS+B处理含量最高,在20~40 cm土层,TS+W处理微生物量碳含量达到119.3 mg/kg,显著高于其他处理,比T处理提高31.6%;而TS+B处理与TS和TB处理差异不显著。

图2 不同保水措施对小麦分蘖期和灌浆期土壤生物量碳的影响

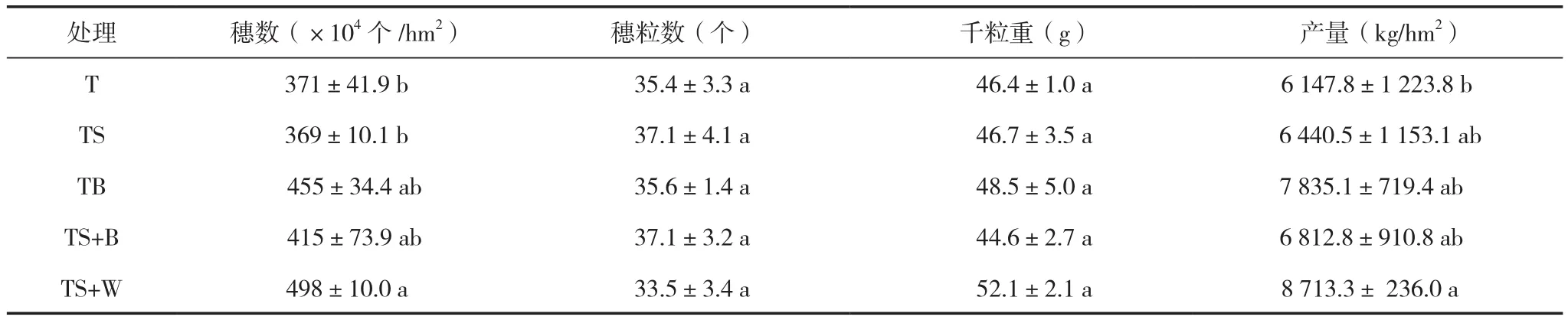

2.3 不同保水措施对小麦产量的影响

不同保水措施对小麦产量影响见表2,与对照处理T相比,单施秸秆仅使小麦增产4.76%,且没有达到差异显著水平(P>0.05)。从处理TS+B和处理TS可以看出,秸秆与生物炭混施相比秸秆单施可提高小麦产量,但二者无显著差异。从处理T、处理TB和处理TS+B对比可以看出,生物炭单施产量最高,与处理T相比提升小麦产量27.4%,但三者差异不显著。只有TS+W小麦增产31.4%,与对照T相比达到显著水平(P<0.05)。小麦的产量构成因素中,每公顷的穗数以TS+W处理最高,显著高于T和TS。

表2 不同处理方式下小麦产量构成及产量表现

2.4 土壤含水量与小麦产量、微生物量碳的相关性分析

土壤水分和微生物量碳、小麦产量均呈现正相关(表3)。其中,小麦产量与20~40 cm分蘖期土壤水分、与0~20 cm成熟期土壤水分分别呈显著正相关;20~40 cm土壤水分与微生物量碳在分蘖期、灌浆期均呈显著正相关关系,相关系数达到0.631(P<0.01)和 0.548(P<0.05)。

表3 不同生育期土壤水分与小麦产量、微生物量碳含量的相关性分析

3 小结与讨论

施用秸秆、生物炭和保水剂均可有效提高砂质土壤保水效果,本研究中20~40 cm土层土壤水分和微生物量碳呈现显著的正相关关系。土壤微生物量碳氮是衡量土壤肥力的重要指标之一[13],水分是限制生物活动的主要影响因子之一,土壤水分的提升,促进微生物数量和活性的增强,加速土壤中动植物残体的分解,进而提高土壤中养分含量、微生物量碳氮含量和可溶性碳氮含量[13],提升土壤的养分供应。施用秸秆或秸秆配合生物炭为土壤微生物提供了更多的营养底物,显著增加了土样的微生物数量,营养物质的改变也会引起土壤微生物结构的改变[14-15]。同时在本研究中,小麦生育早期,0~20 cm耕层土壤微生物量碳含量以秸秆还田最高,而生物炭处理较低,而小麦生育后期的灌浆期,生物炭处理微生物量碳含量显著高于秸秆处理,可以归因于秸秆比生物炭更快被微生物所用,作为微生物的生长底物分解代谢,而生物炭相对比较稳定,到小麦生育后期随着物质周转和养分吸收,加之生物炭处理后期兼具较好的保水效果,微生物量碳含量显著高于其他处理。

不同保水措施处理的小麦产量也有不同幅度的提升,尤其以秸秆和保水剂配合施用增产最为显著。姚宁等研究表明水分含量低是制约该地区作物的高产、高效生产的重要因素[16]。秸秆和保水剂施用在一定程度上可缓解黄淮海平原小麦生长季水资源利用率低的问题[8]。本研究发现秸秆配合保水剂处理的保水效果主要在小麦生育早期,且虽然保水材料主要施用在0~20 cm土层,其显著提高了除灌浆期外各生育期20~40 cm土层水分含量,说明保水剂和秸秆配施能显著抑制耕层以下层水分的蒸发,提高了水分在土层中的储量。

各生育期土壤水分与产量分析表明,分蘖期水分含量和成熟期水分含量分别和产量达到显著正相关,提高水分对小麦的增产作用,除了直接作用还有水分对砂质潮土养分供应的间接作用。产量性状中,分蘖数大小直接影响小麦穗数,只有穗数达到甚至突破适宜范围的高限又不倒伏,才能使小麦高产稳产[17],本研究秸秆配合保水剂处理的穗数显著高于其它处理,推测是受其分蘖期水分含量较高的影响。虽然生物炭单施和秸秆配合生物炭也能提高砂质潮土水分含量,但是生物炭的最佳保水作用出现在小麦生长中后期,小麦生育前期的水分不足使分蘖受到影响,其每平米穗数低于秸秆和保水剂配施处理,这可能是这两个处理产量没有显著提升的主要因素。

秸秆对砂质潮土的保水效果在拔节期最大,在分蘖期和小麦生育后期保水效果均不佳,推测为随着秸秆在土壤中的腐熟,秸秆的吸水性和持水性逐渐增加,但是沙土透气性强,随着气温增加,秸秆分解速度加快,有研究表明秸秆在砂质潮土的降解率半年内达到50%以上[18],所以本试验土壤上单独添加秸秆处理小麦生育后期的保水效果较差。而生物炭或秸秆配施生物炭前期保水效果不佳,在拔节期以后保水效果达到最佳,甚至高于保水剂。因为生物炭和秸秆理化性质不同,其在土壤中的分解速率较慢,但随着其施入时间的延长,生物炭在土壤中会发生表面结构的老化[19],其物理化学结构的改变,改变其吸水和持水的能力。Mukherjee等[20]发现新鲜生物炭与在土壤中老化1年以上的生物炭相比,物理化学性质的差异很大,生物炭老化能显著增加土壤的阳离子交换能力,但其缺乏对生物炭老化后吸水性能的研究。因此,本研究中麦秆生物炭随着施用时间在砂质潮土中的老化现象、对砂质潮土持水性影响规律需要进一步的研究,以探清其在砂质潮土的吸水保水规律。