力动态视角下汉语致役类动结式的语义建构及认知理据

2019-08-08唐婧

唐 婧

(广州工商学院 外语系, 广州 510850)

一、引言

力动态模型(Force-Dynamic Patterns)是一种建构语言概念系统的基本意象图示,由Tamly(2000:409)基于力学原理在其专著《认知语义学》中提出,旨在描述语义表达事件中实体间的相互作用,其囊括力施加、阻碍、克服、移除等。根据力学运动规律,物体在运动过程中因相互机械作用致使其运动状态发生改变,由静止到运动、由运动到静止或保持平衡状态,可见其本质与语言结构内涵相得益彰。换言之,语言结构实际上包含力学结构,如静态结构与动态词汇的相互作用中蕴涵了动态结构(郭熙煌,2004)。语言概念结构通过力作用方式构成一个整体时,便产生了时间、情感、事件等概念隐喻。因此,将力概念运用于组织语言意义,语义就会在人脑与外部物质世界的相互作用过程中产生(熊力游,2008),搭建语言概念结构平台。汉语动结式VRC(Verb-Resultative Construction)旨在描述某一实体因某种力量而经历了状态变化。既有相关研究集中讨论动结式句法结构、句法配置、语义特征、论元形成机制、致事来源理据、英汉动结式对比等诸多层面,并逐渐从传统句法层面转向语言认知层面(王寅,2009;卢植、彭克飞,2013;施春宏,2015)。其中,对于致事来源的考察,袁毓林(2001)等认为来源于述语动词的主体论元,而沈力(1993)、施春宏(2006)等认为来源于补语动词的主体论元。另外,关于某些论元提升过程存在差异的根本原因尚不统一,在归结动结式的语义建构和认知动因时宽窄不一。实际上,动结式意为“一个实体因受所处语言结构中动词所指代的动作的影响而发生了状态的改变(赵琪,2013)”,语义本质具有语力动态性,但往往被研究者忽略。由此,本文从语义力量视角深入探析汉语致役类动结式的力量来源、分类、语义建构,并在此基础上,进一步阐发此类结构力量来源的认知理据。

二、Talmy力动态模型

(一)力动态模型中的基本概念

Talmy力动态模型总括了传统致使概念,扩充了传统致使概念范围,将语义概念中的“致使”“允让”“抑制”“阻碍”等囊括其中,述及一个更加精细复杂的“致使系统”。在力动态模型中,语言表达通常蕴藏着两个力量实体间的相互作用。Talmy认为“语言结构的主要区别在于相互作用的两个力量实体”,“受力体”具有自身运动趋势,其可能被显示出来或被相反的力克服;“施力体”具有与“受力体”相反的力,其描述由对“受力体”所产生的影响所决定。力动态模型应用了一套参数描述力实体间的相互作用。

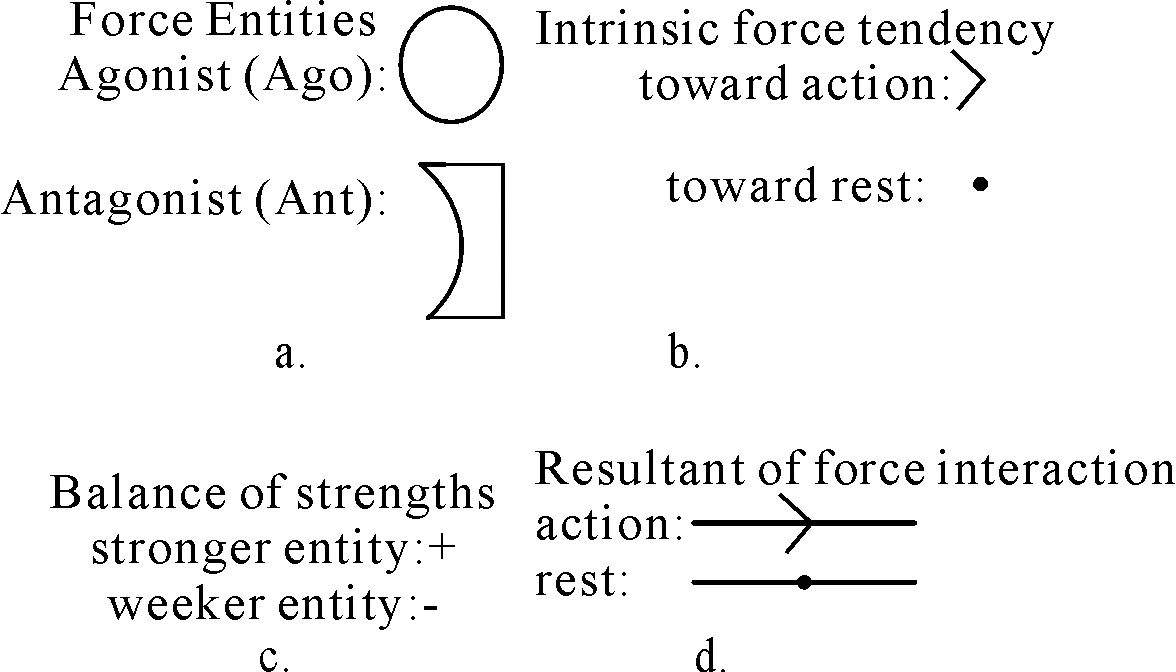

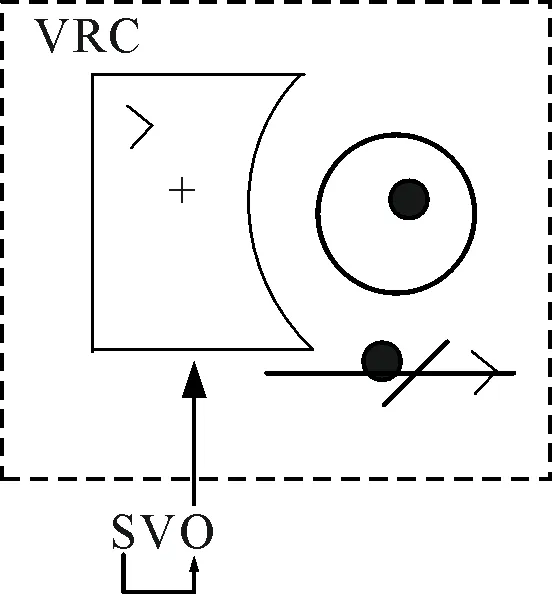

图1力动态参数图(Talmy,2000:414)

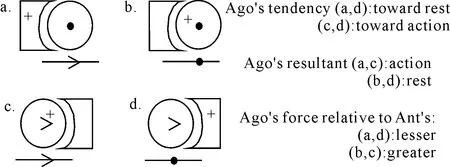

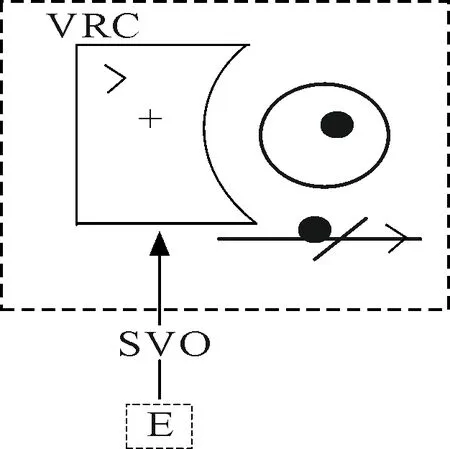

图2 恒定状态力动态模型(Tamly, 2000:415)

如图1所示,a指两个力量实体,“受力体”(Ago)被凸显为注意力焦点,用圆圈表示,“施力体”(Ant)用月牙表示;b指“受力体”内在趋势,箭头指其内在趋势是运动,大圆点指内在趋势是静止;c指两个实体的力量强弱,“+”指某个力实体力量较强,“-”指某个力实体力量较弱;d指力实体相互作用的结果,箭头指“受力体”经过相互作用后处于运动趋势,大圆点指“受力体”经过相互作用后处于静止状态。

(二)力动态模型的基本结构

Talmy(2000:420)力动态模型共三类:恒定状态力动态模型、变动状态力动态模型、次恒定状态力动态模型,由于“次恒定状态力动态模型”与“恒定状态力动态模型”内涵相似,本文重点讨论前两类。

恒定状态力动态模型(图2)是力动态系统的最基本形式,用来描述“施力体”对“受力体”持续增加力量,导致“受力体”状态发生改变,由静止到被迫运动、或由运动到被迫静止、或保持静止状态、或保持运动状态,揭示了语言中“因果关系”和“让步关系”的语义构建过程。

例1:The ballkept rolling because ofthe windblowing on it.(因果关系)

例2:The ballkept rolling despitethe stiff grass.(让步关系)

例1中受力体“球”倾向静止,但施力体“风”力量大于受力体,迫使球运动;例2中受力体“球”处于运动状态,其力量大于施力体“草”,此时受力体“球”虽然受到“草”的阻力但运动状态并未发生变化,keep具有了封闭词汇语义特征,可见力动态图示使keep经历了语法化过程。

变动状态力动态模型(图3)指力动态系统中两个力量实体的抗衡随时间累积持续变化,此时力量源于外力冲击或施力体力量的突然消失,受力体由静止到运动、或由运动到静止、或通过克服力阻碍继续保持原状态,揭示了语言中“致使关系”和“允让关系”的语义构建过程。

例3:The water’s dripping on it made thefiredie down.(致使关系)

例4:The stirring rod’s breaking let theparticlessettle.(允让关系)

图3受力体状态改变的力动态模型(Talmy,2000:418)

例3中施力体“水”滴落在受力体“火”上,导致燃烧的“火”被扑灭了;例4中施力体“搅拌棒”突然断裂,致使受力体“小颗粒”停止了运动。

(三)力动态模型的阐释力

Talmy把物质世界中“力”概念系统地引入到语义分析中,让人们看到了人类经验结构与语言结构间的对应关系。力动态模型定义与基本分类深化并扩展了传统“致使”概念研究,挖掘了语言中存在的力量作用。同时,该模型为分析句法相关范畴提供了新视角,“力的相互作用能够在语言各个层面构建中发挥重要作用,通过普遍方式与物理、心理、社会、语篇、推理及概念等认知领域心智模式息息相关(Talmy,2000:409-410)”。首先,力动态模型在语言构建过程中发挥重要作用:在构建句子关系中指出了开放词类包含相互作用物理力和隐喻延伸心理力与社会力;能够“把具体物理或社会外部经验投射到抽象推理思维内部过程中,将外部世界语言运用到心理世界,呈现出与外部世界平行的隐喻结构(Sweetser,1990:53)”;语言使用者还可运用隐喻能力将力动态抽象概念化,产生隐喻表达。其次,力动态系统作为研究语义生成的理论框架,可阐释构式的语法化过程,如通过阐述构式“Keep+V-ing”在物理、心理及社会领域体现的力动态概念,解读该构式意义建构(林璐, 2015)。再次,力动态模型为某些句法在汉译中的虚化提供了认知理据。简言之,Talmy创造了一个宽泛的概念矩阵,将语义间力量作用图示化,使意象图示的概念表征出现在人类大脑中,与人类既有概念建立关联,为解读其他具有语力动态性的语言现象提供新思路。

三、力动态视阈下汉语致役类动结式的语义建构

(一)汉语致役类动结式的定义

汉语动结式作为致使系统中典型句法结构,体现汉语结构简练而寓意丰富的特征,与“把”字结构、动词拷贝式等其他特殊结构联系紧密。动结式也叫“述结式”,最早见于吕叔湘《现代汉语八百词》(1980:11),指“主要动词表示结果的形容词或动词构成的短语式动词”。但王力(1985:76)称其为“使成式”,指述语动词与其补语间存在因果关系。施春宏(2008)基于述语动词和补语动词的语义关系,将动结式分成致役类、自变类、评述类;致役类通常由一个动词加一个形容词或两个动词构成,其在表层含义基础上表达力实体间隐含或被隐藏的致使关系;自变类用来描写动作主体的自然发生;评述类指通过动作对象简介评述动作行为或因动作不当而使动作结果偏离预期。

例5:致役类动结式

(1)虽然西风还没有吹黄了多少树叶,他已不给鸽子戴上鸽铃,怕声闻九天,招来“鸦虎子”。(老舍《正红旗下》)

(2)有时,她写东西写累了,便会端着一杯浓茶,坐在书橱对面,瞧着那套契诃夫小说选集出神。(张洁《爱,是不能忘记的》)

例6:自变类动结式

(1)吃饱、喝足、玩够、睡醒了后,有点空虚了,有点失落了,开始思考:我是谁?我在这儿干吗呢?(王朔《你不是一个俗人》)

(2)您要是再不来,花就开败了。(冯骥才《雕花烟斗》)

例7:评述类动结式

(1)但是,她最忌讳人家说她的东西买贵了。(老舍《正红旗下》)

(2)睡迟了,明天早上起不来;学习迟到,显着怪不合适的!(老舍《春华秋实》)

例5表示由于述语所表示动作的发生而导致补语所表示状态的出现或变化,即致役类动结式。“吹黄(了)”“写累(了)”意思分别是,西风吹树叶从而使树叶黄了,她写东西从而使她累了。例6这一组动结式由于只是表示动作主体自然结果的出现,无致使因素在起作用,即自变类动结式。“睡醒(了)”“开败(了)”指前后相继两个状态的转变,睡觉的状态结束而醒来,花开的状态结束而衰败。例7表示述语动词所表示的事件和补语动词所表示的事件之间无致使关系,即评述类动结式。例7(1)“买贵(了)”指由于动作不当而使动作结果偏离了预期,所买的东西比预期的贵,通过动作对象间接评述行为。例7(2)“睡迟(了)”意为某人睡觉睡得迟了,是对述语动作本身的评述。从根本上说,此时的结果都是述语动作的伴随结果,并非动作结果本身。显然,“致役类动结式”表达典型致使关系,有较强语力动态性和强事件性,为此本文将其作为研究对象。

(三)汉语致役类动结式的语义要素及指称关系

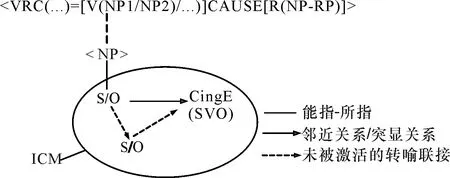

施春宏(2008)指出致役类动结式表示的致使事件包含四个语义要素:致事、致使方式、役事、致使结果。其语义关系描述如下:VRC(……)<=> [ V (NP1/NP2/……)] CAUSE [R(NP→RP)],VRC指动结式,V指致使方式,R指役事,(……)是动结式缩略形式,<=>连接动结缩略形式和其具体结构,NP1/NP2/……指致事,NP→RP表示R发生的状态变化。

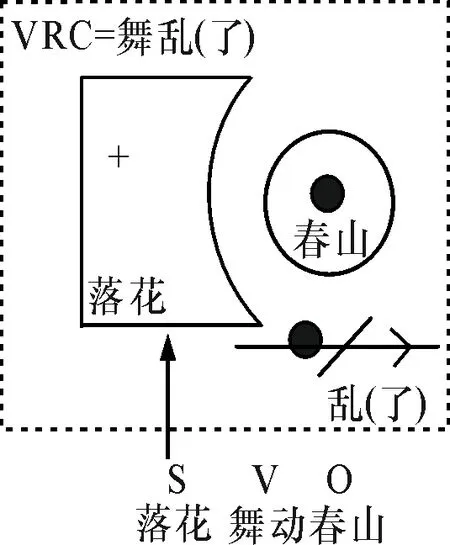

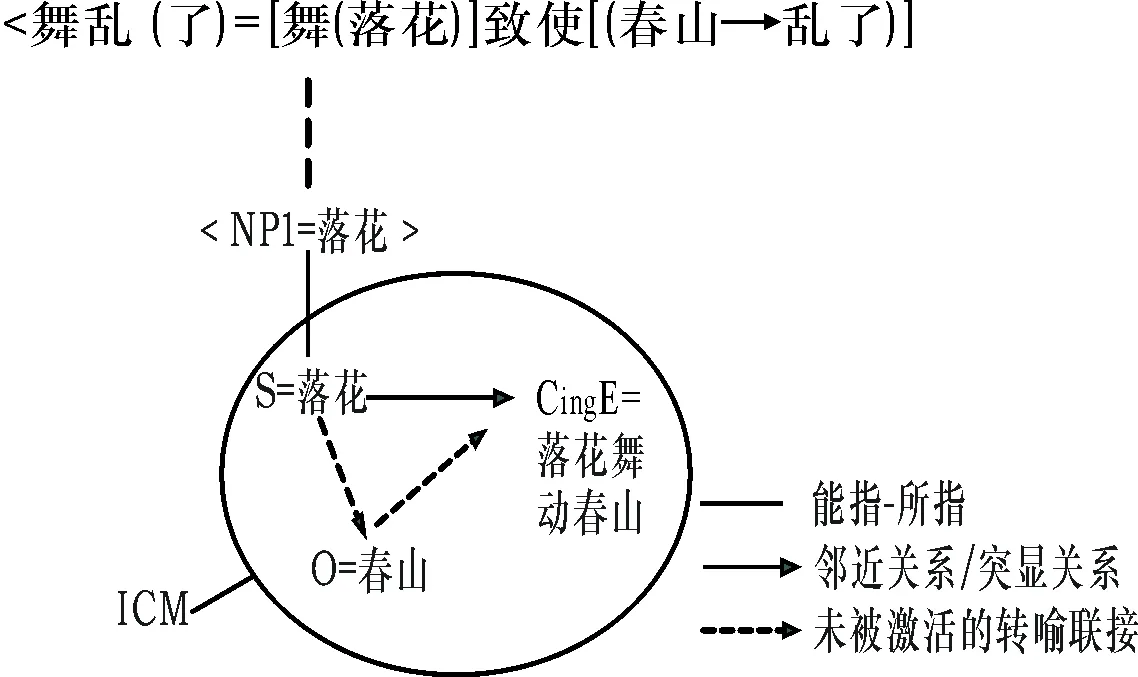

例8:他们住在山上等着花谢,处处落花,舞乱了春山。(老舍《新韩穆烈德》)

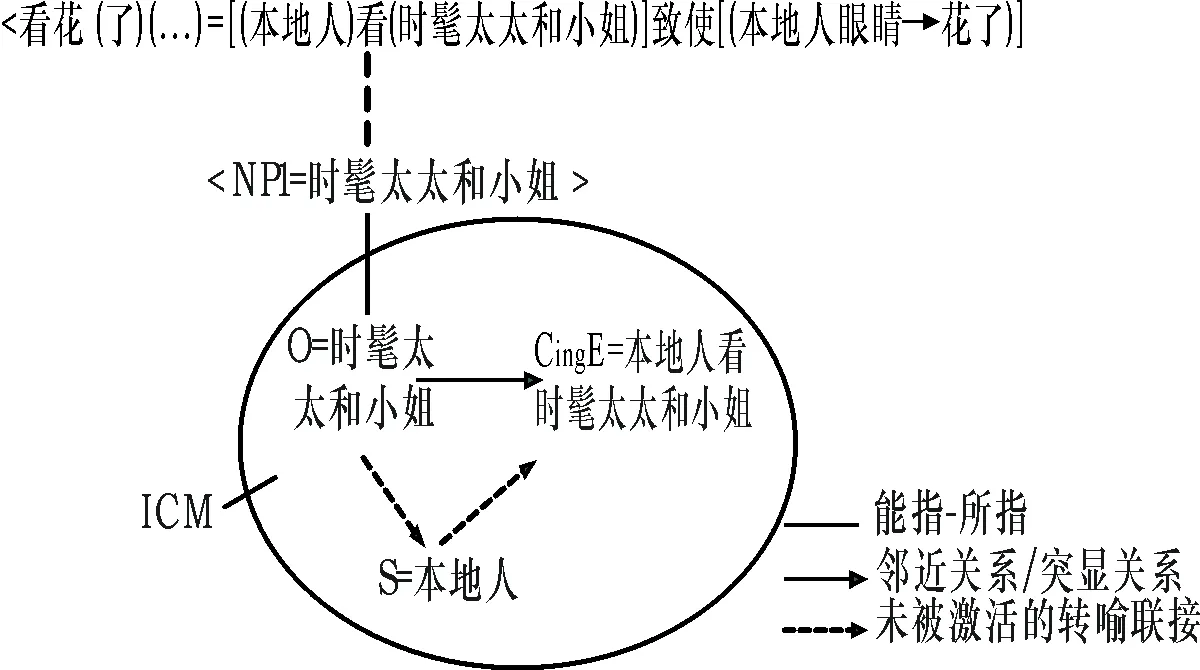

例9:附随着各处撤退的公共事业,来了不知多少的时髦太太和小姐,看花了本地人的眼睛。(钱钟书《纪念》)

例10:每家住户给他五十块钱把他嘴都乐歪了。(郭敬明《梦里花落知多少》)

上述例句表征了致役类动结式不同的致使关系,具体语义要素和语义关系见表1。结合致役类动结式语义要素、语义关系、指称关系分析上述例句,例8中致役类动结式“舞乱(了)”指因落花飞舞致使春山变乱了,“落花”本来是述语动词“舞”的施事,提升到动结式中作致事,表达了显性致使关系。例9中致役类动结式“看花(了)”指本地人因看“时髦太太和小姐”而致使眼睛花了,该句中述语动词施事“本地人”未提升上来,述语动词役事“时髦太太和小姐”成为动结式的致事,表达了隐性致使关系。例10中致役类动结式“乐歪(了)”指由于“每家住户给他五十块钱”致使“他嘴”都“乐歪(了)”,此时致事无法从述语动词所支配的从属成分中直接提升,表达了外在致使关系。所以,致役类动结式包含三类语义致使关系,显性致使、隐性致使、外在致使,其中显性致使和隐性致使可归属为内在致使。

表1 例8-10中致役类动结式语义要素及语义关系

(三)力动态视角下汉语致役类动结式的语义建构

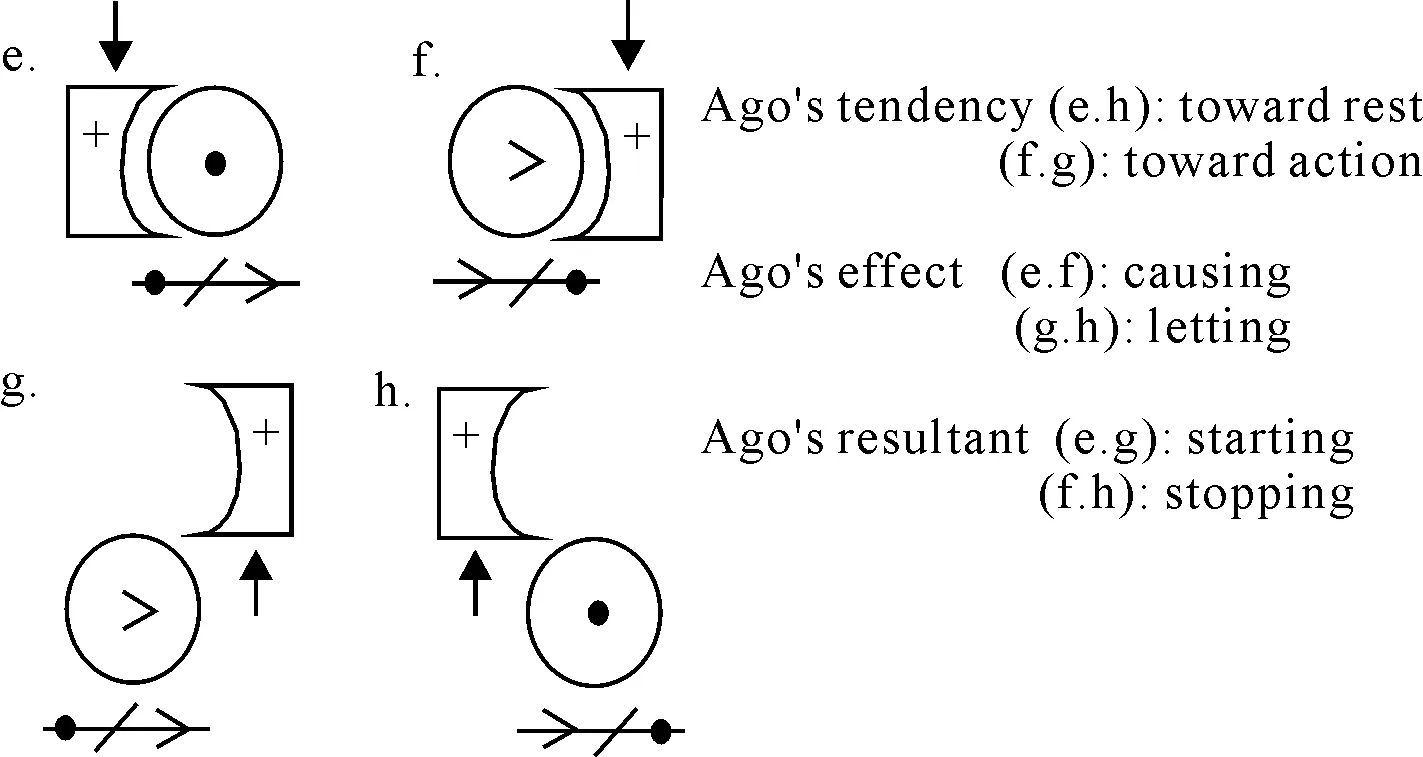

力动态模型构建了语言生成过程中力实体间的相互作用,致役类动结式描绘了致事对役事造成的影响。通过对比力动态模式参数施力体、受力体、内在趋向以及力相互作用的结果和致役类动结式语义要素致事、役事、致使方式、致使结果,发现二者的四项参数存在一一对应关系,内涵趋于一致。因此,依据力动态模型与致役类动结式的对比分析、致役类动结式的致使关系类型、动结式底层论元指称关系,发现动结式致使关系的产生是由于VRC整体作用,而并非VRC的施动者,即语述动词施事S。VRC各个论元成分都是这个致使事件的参与者,述语动词施事可能自然地成为致使关系的致事,述语动词受事可能突显成为致使关系的致事,述语动词也有可能无法在其从属成分中提升出致使关系致事。为此,本文创新性地将汉语致役类动结式分为三类:恒力致役类动结式、力量转换致役类动结式、外力致役类动结式(图5-图7)。

图5恒力致役类动结式的力动态模型

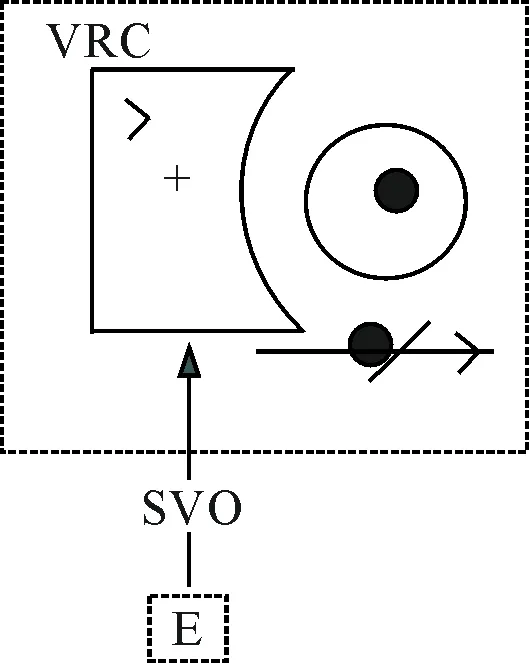

图6 力量转换致役类动结式的力动态模型

图7 外力致役类动结式的力动态模型

图5恒力致役类动结式指述语动词施事S上升为动结式的致事。图6力量转换致役类动结式指在述语动词施受关系中,动结式致事力量来源从述语动词施事S转移到受事O,然后上升为动结式致事,从而形成致使关系。图7外力致役类动结式指来源于外力的独立事件E(event)作为述语动词施事S,为动结式致事提供力量来源。以上三类动结式均通过力量持续施加致使受力体性状发生改变,且力量来源多样。下边将例8-10放入致役类动结式力动态模型中,例证力动态系统下汉语致役类动结式的语义建构过程。

图8“舞乱(了)”力动态模型

图9 “看花(了)” 力动态模型

图10 “乐歪(了)” 力动态模型

图8描绘了例8恒力致役类动结式“舞乱(了)”在力动态系统下的语义建构过程,此时该动结式述语动词的施事“落花”上升为动结式的致事;图9描绘了例9力量转换致役类动结式“看花(了)”在力动态系统下的语义建构过程,“看花(了)”的致事“时髦太太和小姐”的力量来源从述语动词施事“本地人”转移到了受事“时髦太太和小姐”;图10描绘了例10外力致役类动结式“乐歪(了)”在力动态系统下的语义建构过程,此时动结式的述语动词“乐”所支配的从属成分是“他”和“他的嘴”,但这些从属成分均无法为其致事提供力量,因此独立事件作为外力向动结式“乐歪(了)”的致事提供力量来源。

四、汉语致役类动结式“致事选择”实现的认知理据

从认知语义学力动态模型视角分析汉语典型动结式的语义建构,发现其致事力量来源于恒力、力量转换、外力。值得进一步挖掘的是,致役类动结式的多样力量来源是如何实现的呢?下面将结合实例,从认知语言学认知转喻视角,进一步拷问汉语致役类动结式“致事力量来源”选择实现的认知理据。传统观点认为转喻是一种修辞手段,但在认知语言学中它被视为一种普遍语言现象和认知方式。认知转喻概念涵盖了概念语义与外部实体间的关系以及概念语义和语言形式间的关系,Radden等人(1999)认为语言在本质上是转喻的,发生在两种构型中:整体与其部分之间、部分与部分之间。Lakoff(1987)认为转喻是在同一认知域内用易感知、易理解的部分代表整体或整体代表其他部分,即日常生活中我们所熟悉的、可见的、突显的事物的部分代替那些陌生的、不可见的、隐藏的整体或部分。认知转喻具备临近性和突显性特征,体现了同一认知领域中两个概念或元素的相关性(张绍全,2010),“喻体”充当参照点并能激活或提供理解转喻目标的心理通道,使认知主体更易理解“本体”。实际上,动结式包含两个事件的致使情景,即使因事件CingE(causing event)和致果事件CedE(caused event),两事件间存在致使关系。由于致役类动结式力量来源与其底层论元指称的关联紧密,基于事件理想认知模型ICM,促使致役类动结式实现的力量源于“使因事件”。

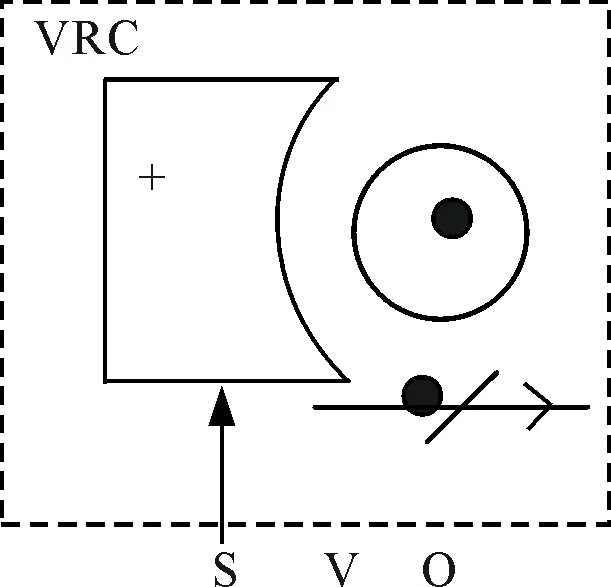

图11致役类动结式致事来源的认知转喻路径

图11描绘了汉语致役类动结式力量来源的认知转喻路径。基于ICM,致役类动结式包含的使因事件CingE由施事S、受事O、施为方式V组成,使因事件中所支配成分在不同语境中被激活或未被激活,结合实例发现通常该事件中的施事或受事被激活代替整个使因事件,经历了部分代整体认知转喻路径,最终作为致役类动结式致事的力量来源,由此致役类动结式得以实现。

图12描述了例8中恒力致役类动结式“舞乱(了)”致事来源的认知转喻路径。“舞乱(了)”包含使因事件是“落花舞动春山”和致果事件是“春山乱了”,致事情景是“落花舞动春山”致使“春山乱了”。在ICM中,施事“落花”代替整个使因事件,经历了部分代整体的认知转喻路径,受事“春山”未被激活。该动结式的致事源于使因事件施事“落花”。图13描述了例9中力量转换致役类动结式“看花(了)”致事来源的认知转喻路径。“看花(了)”包含使因事件“本地人看时髦太太和小姐”和致果事件“本地人眼睛花了”,致事情景是“本地人看时髦太太和小姐”致使“本地人眼睛花了”。在ICM中,施事“本地人”未被激活,受事“时髦太太和小姐”代替整个使因事件经历了部分代整体的认知转喻路径,该动结式的致事源于使因事件的受事“时髦太太和小姐”。

图12“舞乱(了)”致事来源的认知转喻路径

图13 “看花(了)”致事来源的认知转喻路径

五、结语

汉语致役类动结式结构简练而寓意丰富,致事与役事间的致使关系可隐含或被隐藏。认知语义学力动态模型可有效识解隐藏力量的施受关系,清晰地呈现致役类动结式的语义建构过程。同时,依据动结式底层论元指称关系,发现致役类动结式致事力量来源多样性的深层认知动因是部分代整体的认知转喻路径。力动态系统下对汉语致役类动结式语义建构的认知解读,为更多具有语力动态性的汉语言现象提供动态分析路径,使抽象的语力具象化。然而,鉴于本文仅为汉语典型动结式类型、发生路径的初步探索,未牵涉非典型动结式,对动结式语力解读尚不全面,研究结论概括性有待进一步深入探讨。