《蛙》日译本之翻译方法探析

2019-08-08李文静

庞 焱 李文静

(1.广东外语外贸大学 日语语言文化学院, 广州 510420; 2.广州科技职业技术学院 外语外贸学院, 广州 510550)

一、引言

《蛙》是一部描写中国近60年乡村生育史的作品,其日译本(『蛙鳴』)于2011年在日本出版,并受到日本读者的好评。尤其是2012年莫言获诺贝尔文学奖后,《蛙》在日本更是卖断了货,出版社还加印了5000册。同时,日本学术界对莫言及其作品的关注度也比较高。译者吉田富夫在《蛙》的译后记中介绍了中国“独生子女政策”的历史背景,指出谈论独生子女政策问题在中国社会是一个禁忌,评价莫言的小说《蛙》是第一本正面描述这一问题的作品,莫言是挑战这一禁忌的第一人。另外,在日本的一些中国现代文学论集及新闻媒体报道中也有学者对莫言的《蛙》进行了解读和讨论,内容多集中在读后感受和评价上。加藤修(2011)认为《蛙》这部小说通过妇产科医生“姑姑”的职业生涯和形象展现了独生子女政策给中国社会所带来的混乱,评价莫言敢于正面描写中国独生子女政策这一禁忌题材,是一位有社会责任感的作家。斋藤晴彦(2014)则对《蛙》的作品结构进行了解读,重点论述了莫言在《蛙》中采用书信体和话剧相结合的叙事结构的主要原因,评价其叙事结构新颖。

译本如此受到日本读者的欢迎,除了原作本身的魅力之外,译者也发挥了重要的作用。译者吉田富夫对《蛙》进行翻译时不但经常通过书信向莫言核实小说的细节,还亲自到高密东北乡去体验小说的情景。这体现了他严谨求实的治学精神和强烈的目标读者意识。译者这种注重译文效果和译文读者感受的观点与奈达功能对等理论的主张不谋而合。因此,借助奈达的功能对等翻译理论对《蛙》的吉田译本进行研究,探讨译者采用了哪些翻译方法实现功能对等,可为莫言小说的日译研究提供一定的参考。

二、奈达的功能对等与小说翻译

(一)形式对等与功能对等

尤金·奈达是美国著名翻译理论家,他的“功能对等”理论在翻译对等理论的发展中产生了深远的影响。奈达在1964年出版的《翻译科学探索》中提出了“形式对等”和“动态对等”的概念(Nida,2004:159)。因“动态”这一表达经常被误解为具有影响力的东西,后来奈达把“动态对等”改成了“功能对等”,并强调“动态对等”指的就是“功能对等”(谭载喜,1999:51)。另外,奈达认为功能对等优先于形式对等,评价译文的依据是要看译文读者的反应是否和原文读者的反应基本一致(谭载喜,1999:50)。他在功能对等理论中提出“翻译,是在接受语中用最切近又最自然的对等语言再现源语的信息,首先是意义,其次是风格”(Nida,2004:12)。由此可以看出奈达的功能对等理论主张翻译应以通顺自然的语言把原文信息和风格传达给译文读者,使译文接受者读译文时能获得与原文读者相类似的感受。

(二)功能对等理论在小说翻译研究中应用的可能性

茅盾在《为发展文学翻译事业和提高翻译质量而奋斗》一文中指出:“文学翻译是用另一种语言,把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像读原作时一样得到启发、感动和美的感受”(茅盾,1954:10)。小说作为文学的一种体裁,因此小说翻译也需要译者能让译文读者在读译文时能充分理解原作内容的同时,还能感受到与原作相近似的艺术魅力。小说翻译的要求与功能对等理论主张相一致,这说明了功能对等理论可以应用在小说翻译研究中。

接下来,本文将结合奈达的“功能对等”理论,首先从词汇及句子两方面对译者为了正确传达原作的信息所采取的翻译方法进行探析,再从语体、修辞、叙事结构等三个方面对译者为了实现风格对等所运用的翻译方法进行探析。

三、奈达功能对等理论视角下《蛙》日译本翻译方法的分析

(一)信息对等

1.词汇的翻译

《蛙》作为莫言乡土文学作品中的代表作之一,其词汇丰富多样且充满了乡土气息。本文将从中选取方言词汇、谩骂语、称谓语、四字词等四类显著体现原著特点的词汇,并从功能对等理论视角对词汇的翻译方法进行分析。

表1 方言词汇

对照表1中方言词汇的原文及译文,参照《汉语方言常用词词典》中的解释,可以看出,针对方言词汇的翻译,译者采用了释义法即意译的翻译方法,准确地表达了方言词汇所包含的意思且让译语读者更容易接受。如在“老娘婆、胡啰啰、耷拉脸、咋呼”等词的翻译上,译者将原词所指示的意义准确翻译出来的同时还保持了词性的一致。针对类似于“胡啰啰”这种在文中多处出现的词,则根据语境将其灵活地翻译成“いい触らす”或“でたらめばっかし”,而不是固定翻译成同一个词。另外,将“牙碜”翻译为“ジャリジャリ”,并将原文中大部分描述声音或状态的词用日语的拟声拟态词进行翻译,使译文更符合日语的表达习惯的同时,形象生动地原文词汇所要表现的感觉和画面。

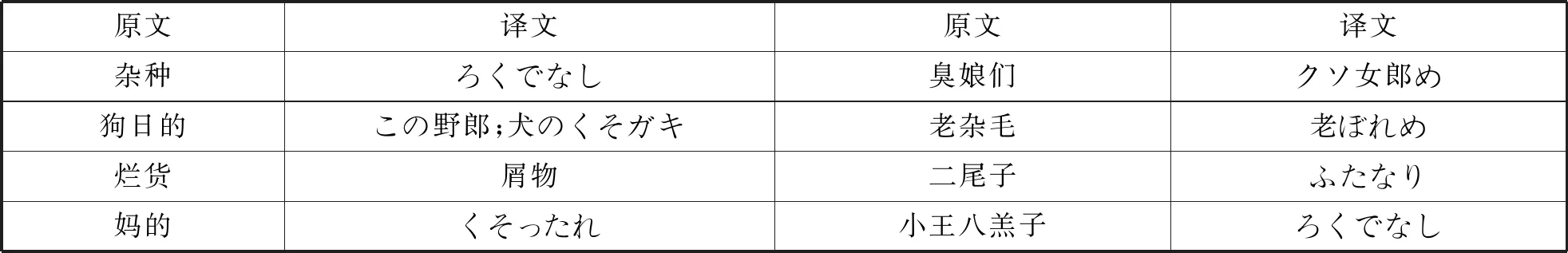

表2 谩骂语

在谩骂语的翻译上,译者使用了意译和替换的方法。因为与汉语相比较,日语中的谩骂语较少,对于类似于表2的谩骂语,很难在日语中找到相对应的词汇来进行翻译。但因谩骂语所要表现的一般都是说话人鄙视或侮辱他人的不满情绪,所以在译这些词时,只要结合上下文,将其意思表达清楚,也能起到与原语同等的表达效果。从表2的译例中可看出,译文也充分表达出了人物的情感与口吻,取得了与原文基本等同的效果。

2.称谓语

称谓语是交际双方的亲疏关系、身份地位及好恶情感的体现,很多言语交际的意义都可以通过称谓语表达出来。汉语的称谓语名目繁多且指称具体,日语的称谓语则相对较少且指称比较含糊。

《蛙》中出现了很多亲属称谓语。经统计分析后发现,在翻译亲属称谓语时,译者主要采用了直接替换、替换加标音、简译等方法。因汉语的称谓是血姻分明,日语的称谓是血姻含混,故汉语中的“爷爷、外公”在日语中都称作“おじいさん”;“奶奶、外婆”都称作“おばあさん”;“伯伯、叔叔、舅舅”都称作“おじさん”;“伯母、婶婶、姑姑”等都称作“おばさん”。译者按照日语的表达习惯,采用了直接替换法,如将“奶奶、姑姑”分别译成“お祖母(ばあ)、おばさん”。除了直接替换法外,译者还采用了替换加标音的方法,如将“婆婆”翻译为“お姑さん”后,给“姑”二字标上“かあ”的发音,以表明此处说的是丈夫的母亲。译者采用替换并给汉字标音的方式,既对称谓语进行了释义,表现出了原作中所要体现的人物间关系,又符合译文读者的称呼习惯。同时,译者在译本中附属了一张主要人物的家族成员关系图,以便译文读者通过参考关系图后能更好地理解原文的语境和意思。

另外,译者还采用了简译法。例如将“儿啊”和“她婶子”这两个不同意思的称谓语都译成了“おまえ”;将“妹妹”译为“あんた”,“侄媳妇”译为“仁美”。这样的简化是译者结合上下文语境所作出的调整,表现出了原文人物的语气及情感。简译虽然使原文称谓语的多样性产生了一定程度的损失,但利于译文读者接受。

3.四字词

表3 四字词

在四字词的翻译上,译者主要采用了意译法、替换法、直译法。例如在翻译“波澜壮阔、跌宕起伏、一箭双雕、心高气傲”等词时,译者用对应的日语惯用语替换了原文的四字成语。虽然这些惯用语与四字成语在形式上稍有不同,但两者所包含的意思或哲理相同。译者采用替换法来翻译这些四字词,不但给译语读者带来了亲切感,方便其理解原文含义,且在一定程度上体现原文的表达特色。而对于如“鸡犬不宁、鸦雀无声、过眼云烟、胸有成竹、灵丹妙药”等日语中没有相对应惯用表达的四字词,译者结合语境,使用了意译法,简单明了地诠释了原文四字词所要表达的含义,使译语读者产生与原语读者相似的联想。此外,译者还用了直译法。因为中日语言之间有着共同的汉字文化,所以对于某些词即便是直译,日本读者也能正确理解到其中的含义,如“皮肉之苦、字斟句酌”的翻译。

4.句子的翻译

(1)拆分长句

原文:应该说,我知道的比谁都多,但唯一遗憾的,是我没有见过王小倜的面,而你爸爸,曾得到了姑奶奶的允许,预先潜伏到电影院里,亲眼看到了王小倜与姑奶奶手拉着手走进来,王小倜的座位与你爸爸紧靠着。

译文:じゃから、わしは誰よりも詳しいわけじゃが、唯一残念なことに、王小倜の面を見たことだけはないのじゃ。ところが、おまいのお父は伯母さんの許しを得て前もって映画館で待ち伏せし、王小倜と伯母さんが手をつないで入って来るのをその目で見たんじゃぞ。王小倜の席は、おまえのお父のすぐ隣じゃったとよ。

原文是一个多层次的长句,而且句中出现了三个不同的主语。若把这种包含多个主语且层次复杂的长句译成一句,译文就不容易理解。译者根据主语的不同,把原文的长句断成了三个独立的句子,且在第二和第三句的句末分别添加了语气助词“ぞ”和“よ”来表明此处是一个会话的情境。经译者这样处理后的译文层次清晰,清楚表达原意。

(2)主动句译为被动句与转换句子成分

原文:当我们一边议论一边向那骡子靠近时,王脚便停止铲煤,用凌厉的目光逼视我们,吓得我们连连倒退。

译文:そんなことを言い合いながらラバに近づくと、石炭すくいを止めた王脚に厳しい目付きでひと睨みされ、わしらはたじたじと後退りです。

由于语言习惯的不同,日语表达惯用被动句式,尤其是在无主语、主语为多人或者事物的情况下,汉语则更倾向于用主动句来表达。在翻译的过程中,译者以译语的语言习惯为取向,将原作中多处主动句都变换成被动句,还根据日语的表达规范对句子成分进行了转换。原文中主语“王脚”所发出的动作都是施加在“我们”身上的,此处的“我们”是受事者。若按照原文的形式,将“用凌厉的目光逼视我们”译为“王脚は厳しい目つきでわしらを睨んでいて”,译文就表达不出来原文中所包含的被动关系,整个句子也显得不连贯。译者将主动句译成被动句,表明了“我们”是受事者,使译文能突显主题且结构连贯。译者还通过转换句子成分的方法将原文的谓语短句“停止了铲煤”转换成修饰主语“王脚”的定语,既忠实表现了原文人物状态,又让译文表达更自然通顺。

(3)意译

原文:此时不走,更待何时呢?

译文:ずらかるには絶好のチャンスです。

原文的“此时不……更待何时”是汉语中常见的口语表达,其意思相当于现在就是做某事的最佳时机。译者根据上下文的语境,采用意译法将原文所要强调的“这时是逃跑的最佳时机”这一实质内容巧妙地表达出来,既把原文所要表达的意思准确地传达了给译语读者,还保留了对话叙事的口语特点,使其语体与原文语体更贴近。

(4)增译

原文:母亲把女儿往前推,说:这孩子,你不回来,天天念叨着爸爸,爸爸真回来了,倒怕了。

译文:お母が娘を間に押しやって言います。この子ったら、おまえが帰るまでは、毎日毎日お父ちゃんお父ちゃん言うて探しておったくせに、いざ帰ってきたら、恐れがって。

通过阅读原文可得知,句中的转折、条件、因果、逆接等关系都隐含在原句当中。译文则添加了助词“くせに”和“たら”分别表示前句与后句之间是转折和条件关系。译者通过增加接续助词把原文中所隐含的这些关系明晰化。

除了通过增添接续助词或接续词把原文句子之间所隐含的逻辑关系清楚地表示出来之外,译者还通过添加一些内容,把原文隐含的一些语境语义明确地表示了出来。例如:

原文:你捏了一辈子泥孩子,至今还没捏出一个成品,你总是捏一个毁一个,总是以为下一个会比上一个好。你就是那个在玉米田里掰棒子的笨狗熊。

译文:あんたは生涯泥人形をこしらえてきたが、今に至るも一つとして完成品はできず、こしらえる端から壊してしまうのじゃ。次にはもっといいのができるかも知れんとな。あんたはな、トウモロコシ畑でいいのを選ぼうと次々にトウモロコシをもいで、しまいに一つしか手に残らなんだとかいうあの間抜けな熊じゃわい。

译文中增补了“いいのを選ぼうと次々にトウモロコシをもいで、しまいに一つしか手に残らなんだとか”这一修饰“笨狗熊”的内容,把原文上下文中隐含的“你”(指人物郝大手)有着与“笨狗熊”一样性格特点这层意思明晰化,让译文读者能清楚地明白到原文把“你”比喻成“笨狗熊”的原因。

在句子的翻译上,译者主要采用了断句、变换句式、转换句子成分、变换语序、意译、增译等归化倾向较强的翻译方法。这种以日语读者及日语语法规范为导向的翻译,虽然破坏了原文中某些句式的特点,但并没有对原作的整体艺术风格造成损失,而且译文准确传达了原文的信息,更容易被译语读者理解和接受。

(二)风格对等

通过对《蛙》原作及其相关的一些文学研究文章的考察,小说《蛙》的主要风格特点可以归纳为三个方面:一是艺术结构创新,运用书信体的叙事方式,并在作品中实现了书信、小说、话剧三种文体的有机组合;二是作品以山东高密为背景,具有浓厚的地方色彩,文中广泛使用山东方言,书面语与口语兼容并蓄;三是作者大量使用多种修辞手法,使作品里面所描写的事物给人一种仿佛能闻到、吃到、听到、听到、看到和感受到的特点,语言表达形象生动,充分调动了读者的想象力。因此,本文将从叙述结构和叙事方式、语体、修辞手法等三个方面来对译作的风格翻译进行考察。

1.叙事结构和叙事方式

通过对原作和译作进行对照分析后发现,原作的书信体、小说、话剧三种文体有机组合所构成的这一独特艺术结构被原封不动地移植到了日译本中。译文文本的整体规划与原文相同,保留了原文的叙事方式及戏剧化与跨文体叙事的文体风格。译者采取的这种移植原文形式的翻译方法使译文的意境气氛和风格韵味与原文达到了对等,将原文中所包含的艺术特色和美感忠实地呈现在了译文读者面前。

在叙述角度上,《蛙》有一个特点是以“我”(蝌蚪)写给杉谷义人的信的方式来进行叙事,整部作品的叙事人称都采用了第一人称“我”。对于叙事人称的翻译,译者用日语的“わし”来代替了原文的“我”。

在汉语中,表示单数的第一人称时,无论男女,都用“我”来称呼。而在日语中,第一人称代词有男女之分,男人用来称呼自己的人称代词有“ぼく、わたし、おれ、わし”等多个表达,这些表达都是相当于汉语中的“我”。因原文的叙事基调是属于回忆性叙事,而日语中“わし”这一人称代词主要是老年男子的自称,故译者选用“わし”来翻译原文的“我”这一处理方式使译文的整个叙事基调与原文相一致,让译文读者也能清楚地知道这部小说的叙事基调是回忆性叙事。另外,“わし”是广岛方言中经常使用的人称代词,译者用“わし”来替代“我”,使译文的表达也带有一种地方特色,风格与原文更加相符。

2.语体

(1)书面语和口语

《蛙》在人物描写、环境描写或陈述叙事方面是书面语色彩较为浓厚,在人物的话语描写或对话叙事方面则是口语色彩较重,尤其第五部分的话剧中,使用的基本上都是口语体。这一语体特点在译文中得到了保留。同时译者还非常注重原文是书信体这一特点,除了人物的对话内容和话剧部分之外,译文表达都用了敬体的“です、ます”体。例如:

原文1:婚礼早晨,阴气森森。乌云密布,雷声滚滚。雷声过后,大雨倾盆。

译文1:ひどく暗い婚礼の朝でした。黒雲が垂れ込め、雷鳴しきりです。それがすむと、盆を覆したような大雨です。

原文2:姑姑咬着牙根说:什么这活儿你干了一半?如果让你全干完,现在炕上就是两具尸体!你这个老妖婆子.....

译文2:伯母は歯ぎしりしながら言いました。何が、今度の始末をあんたが半分つけだね?全部あんたにやらせたら、今オンドルの上には死骸が二つだよ!この化け物婆ア……

上述译例中,原文1属于环境描写,原文2属于对话叙事。译文1采用了“ 婚礼”“黒雲”“雷鳴”“盆を覆し”等比较正式或旧式的词汇来翻译,属于书面语表达。译文2则用了“だね““だよ”等语气词以及“あんた”“婆ア”等口语化词汇。译文保留了原文的口语化色彩且符合译入语的语法规范,而且在还原了原文语体的同时,译文的表达通顺自然,没有给译文读者造成陌生感。

(2)地方特色

《蛙》所描绘的是山东农村生活,整部小说中都蕴含着浓厚的地方特色,这种特色在人物的对话中尤其明显。为了让译文既能像原文一样具有地域特色,又能被一般日文读者接受,译者在翻译中采取了以日语标准语为基调,在某些句子中加入一些广岛方言的译法。例如:

①在广岛方言中,以假名“う”为词尾的五段动词的促音“っ”多用“う”表示:

原文:我们以为校长和课本都是在胡说八道。

译文:校長や教科書はでたらめを言っていると思うていた。

②在广岛方言中,词尾的送假名是“しい”的形容词的“く”形多用“しゅう”表示:

原文:她提着包袱,急匆匆地走了。

译文:仁美は包みを提げて、慌ただしゅう行ってしまいました。

③标准语中的“という”这一表达在广岛方言中的表达方式是“ちゅう”,标准语的“どうして”的广岛方言表达是“なして”。广岛方言常在陈述句句尾加“じゃ”。如:

原文:我怎么就不能回来呢?我没好气地说,你干的好事!

译文:なしてもどっちゃいかんのじゃ?わしは不機嫌に言いました。なんちゅうことをしでかしてくれたんじゃ!

原文表达中并没有出现方言,但为了表现出原文的乡土特色,译者在翻译中使用了增译法。在保持整句话的基调为标准语的前提下,在句子中加入一些广岛方言(划线部分)来进行翻译。这样的手法使原作人物在译文读者眼中变得真实、生动、更贴近生活,有利于增加译文读者的亲切感,从而尽可能享受到与原文读者等同的审美快感。

3.修辞手法

莫言在《蛙》中大量使用了比喻、排比、对照、夸张、反问、设问、借代、拟人、仿句等多种修辞手法,使作品富含幽默感和讽刺性。译者在翻译这些带有修辞的表达时,采用了哪些翻译方法?译文是否保持了原文的修辞风格?

原文:隔着那件因湿而贴在身上的汗衫,我清楚地看到他的心脏在跳动,好像一只被关在笼中的野兔,碰撞着栅栏。

译文:湿った躰にぴったり貼り付いてしまったアンダーシャツ越しに、やつの心臓が籠の中の野兎が柵に突き当たるみたいに跳ねておるのがはっきりと見て取れました。

原文是“我”观察到王肝因坐在他的暗恋对象身旁时而无比紧张的这一情景,用了比喻的修辞手法,将王肝心跳之快这一状态比喻为“被关在笼中的野兔在碰撞着栅栏”,使王肝心跳非常快的情景在读者的脑海中显得更加形象具体。译者在翻译时按照日语的表达习惯,通过改变句子成分和变换语序的方法改变了原文的句子结构,但保留了原文的修辞手法,译文中的本体和喻体都没有发生改变。

原文:哪怕你把拳头举得比树还高,哪怕你眼睛里蹦出鲜红的樱桃,哪怕你头上生出羊角,哪怕你嘴巴里飞出小鸟,哪怕你浑身长满猪毛,也无法改变你是神经病!

译文:おまえが拳骨を樹よりも高く挙げようが、目から真っ赤な桜んぼを飛ばそうが、頭から羊の角を生やそうが、口から小鳥を飛び出させようが、身体中にイノシシの毛を生やそうが、おまえのノイローゼを変えるすべはない!

该例是小说第五部分的话剧中郝大手讽刺秦河是个神经病时所说的话。作者运用了排比及夸张的手法,描绘一个恐怖怪异的假设场面。原文中五个“哪怕…”构成的排比分句的节奏紧密,而且每个分句中所作的假设都新奇、夸张。作者通过这一排比的句式和多个怪诞的意象结合在一起,表达出了一种强烈的反讽语气。以多个连续的夸张说法,体现出说话人强烈要表达讽刺“秦河是个神经病”的情感,形成了一种独特的审美效果。译者抓住了原文排比句式的特点,采用了直译的手法,用“ようが”“そうが”这两个句式构成了与原文结构相似的排比句,还保留了原文的夸张语气。译文不但准确地表达了原文意思,而且表现方式与原文相同,再现了原文的语言风格及莫言魔幻现实主义的写作风格。

四、结论

通过上述对词汇、句子、叙事结构和叙事方式、语体、修辞手法等的译例来对莫言《蛙》的日译本进行研究后,可归纳出译者主要采用了以下翻译方法:

表4 信息层面

表5 风格的翻译

译者以目的语读者为中心,在把原作的主题思想、感情、风格、意境气氛等“化为己有”的基础上,恰当运用各种翻译方法,用日语中最自然流畅的表达方式忠实地表达了原作的内容和风格,使译文读者获得了与原文读者相同的启发、感动和美的感受,实现了功能对等。另外,这一结论以及译者在翻译中注重译文读者感受,选择译入语为依归的翻译策略也证明了奈达的功能对等理论对小说翻译具有指导作用,有助于原作的信息与风格的再现,适合应用在对中国文学作品的日译研究上。