主语突显和致使性歧义重动句中的优先解读现象

2019-07-31彭家法

方 甜,彭家法

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

关于重动句的生成方式,历年来学者们进行了大量的研究与探讨。Huang,James 运用管约论对重动句形成的原因进行了探索,他指出汉语要遵循短语结构条件,即动词短语的中心成分只能向左分叉一次,而且分叉只出现在最低层次[1]。从线性结构上看,动词短语的中心词只允许有一个直接成分。根据这个原则,动词必须复制,分别搭配宾语和补语,从而形成重动。杨寿勋采用了轻动词短语[2]分析重动结构[3]。熊仲儒从功能范畴假设来分析,认为汉语重动句主语指向和宾语指向的生成机制完全相同,差别在于役事的选择[4]。Cheng L S 借鉴了Nunes 的侧向移位和Sybesma 的小句分析等相关理论,采用标准移位与侧向移位两种模式分析重动句的主语指向和宾语指向的问题[5]。对于致使性歧义重动句,本文在前人的基础上从主语-结果和宾语-结果两种解读的生成方式来分析,运用汉语主语突显的参数特点来解释优先解读。至于歧义重动句中的“优先解释”现象是否真实存在,笔者也进行了实际调查。

一、歧义句“优先解释”调查

唐翠菊将重动句分为致使性重动句和非致使性重动句,其根据是“把”字句,并认为致使性重动句的补语一般都指向主语[6]。范晓认为:“当主语和宾语为同类事物且补语指向主语时,一般不用复动“V 得”句表达,因为易引起歧义,除非借助于特定的语境。”[7]虽然这一观点有人提出过异议,但也进一步说明了某些致使性重动句易引起歧义。但是,从语言分析的角度来看,歧义句可以作优先性和非优先性的解释和理解。赵元任提出用歧义程度的概念来分析这一现象,他说:“影响某一形式歧义程度的一个重要因素是各种解释的相对频率。”[8]从概念角度来看,如果一个句子的两种解释的频率相等或相近,该句的歧义程度就大;如果一种解释的频率或概率大于另一种解释,则该句的歧义程度就小。

致使性重动句的补语一般都会指向主语的,在具体的语言环境下一般不会造成歧义,但如果脱离语境,有些重动句就会产生不同的语义解读。致使性歧义重动句的补语是指向主语还是宾语,其主要原因表现在两个方面:

其一是某些致使性歧义重动句主语和宾语所表示的是同类的人或物在述语动作的驱使下都可能产生相同的动作行为或造成某一相同的影响。例如:

(1)他追我追得直喘气。

A.他直喘气;B.我直喘气

(2)大刀砍链给砍断了。

A.大刀断了;B.链断了

(3)她看他看得脸都红了。

A.她脸红;B.他脸红

(4)他问老张问急了。

A.他急了;B.老张急了

在例(1)中,主语和宾语都为指人的名词,补语“直喘气”这一结果是在“追”的影响下,在主宾语身上都有可能发生,“喘气”的可能是主语“他”,也有可能是宾语“我”,因此有歧义。同样例(2),主语和宾语都为指物的名词,结果补语“断了”是在“砍”的影响下都可能发生在主宾语身上,“断了”的可能是主语“大刀”,也有可能是宾语“链子”。这类歧义句语义指向的不同跟某些动词的多义性也有很大的关联,这类动词主要为:骂、吵、打、叫、喊、问、追、夸、说、训、看、笑等。

其二,某些致使性歧义重动句是由动词的多义性造成的。例如:

(5)他租房子租得很划算。

A.他划算;B.房子划算

(6)他租赁土地租赁得很合适。

A.他合适;B.土地合适

(7)她借车借得很特别。

A.他特别;B.车子特别

(8)老王借小张钱给借急眼了。

A.老王急眼了;B.小张急眼了

例(5)中动词“租”是个双向动词,既可以表示租出,也可以表示为租入,该句既可以理解为“他划算”,也可以理解为“房子划算”。例(7)中动词“借”,也有借出和借入两个意思。在理解上该句也有两种不同的解读:一为补语的语义指向主语,指“她”特别;二为补语的语义指向宾语,指“车子”特别。这类动词本身的多义性造成的致使性歧义重动句的动词主要有“租”“赁”“借”等。

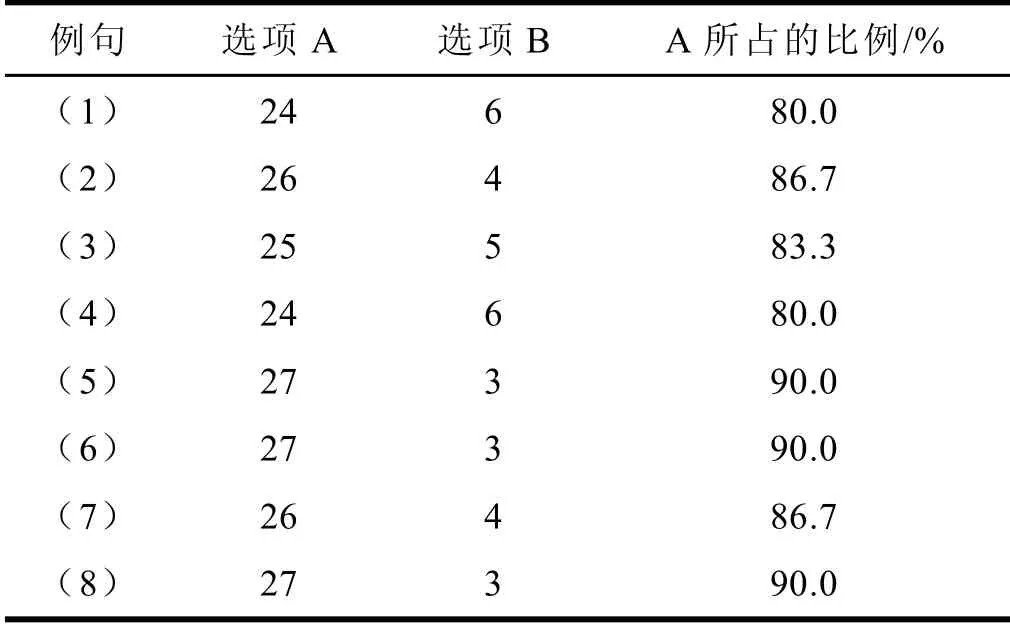

尽管这类致使性歧义重动句的补语的语义有可能指向主语,也有可能指向宾语,但无论如何,本文认为致使性歧义重动句还是存在“优先解释”的,笔者就选择了上面的八例进行问卷调查,每个例句都列有两种理解或释义,被选者依据自己的理解在A 或B 两个答案中只能选择一个自己最倾向的解释。表1 为随机选择30 名母语为汉语的大学生进行的问卷调查结果。

表1 致使性歧义重动句调查表

从表1 可以看出,对A 和B 两个解释的选择在整体上有显著的差异,选择A 的人数明显多于B,这足以说明该类歧义语句理解中的优先效应是真实存在的,且容易发现对A 义的理解明显高于B 义。这也进一步表明致使性重动句的补语主要是指向主语的。这种“优先解释”到底该如何理解呢?本文欲以主语—结果和宾语—结果两种解读的生成方式为基础,从主语突显的角度来分析。

二、主语—结果和宾语—结果两种解读的生成方式

通过采用句法结构图来分析主语—结果和宾语—结果两种解读方式。该生成方式借鉴了熊仲儒的观点,Causer 和Causee 为引起者和被引起者,充当使役事件和结果事件,由小句表达[9,p73]。如在“他骑那匹马骑得都累了”例句中,“他骑那匹马”为使役事件,“都累了”为结果事件。此外,该生成方式认为致使范畴的结构在本质上与实义动词(vp-VP)一样都有两层且设置了功能语类Bec(达成范畴)。

(一)主语—结果的生成方式

所谓的主语-结果也就是在重动句中,结果补语的语义指向主语,例如:

(1)他骑那匹马骑得都累了。

a.他骑那匹马骑得他都累了。

(2)她看他看得脸都红了。

a.她看他看得她脸都红了。

(3)他追我追得直喘气。

a.他追我追得他直喘气。

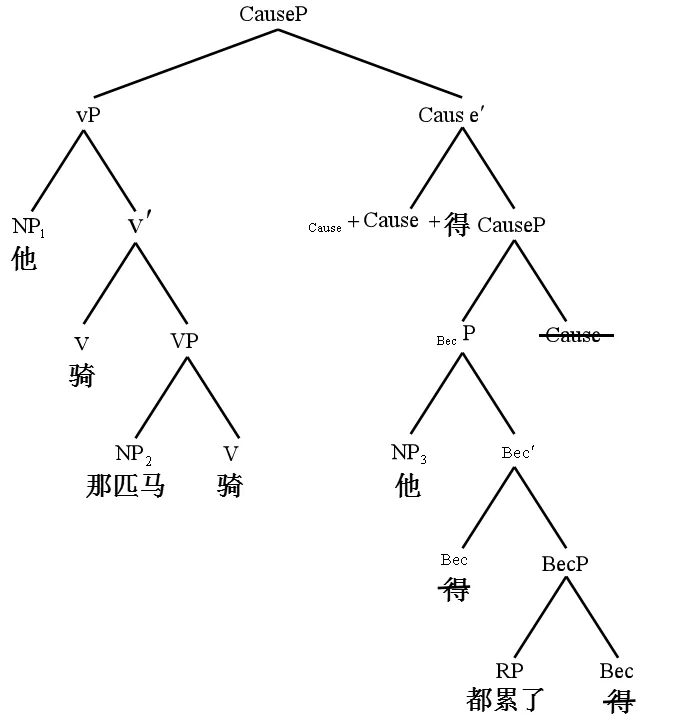

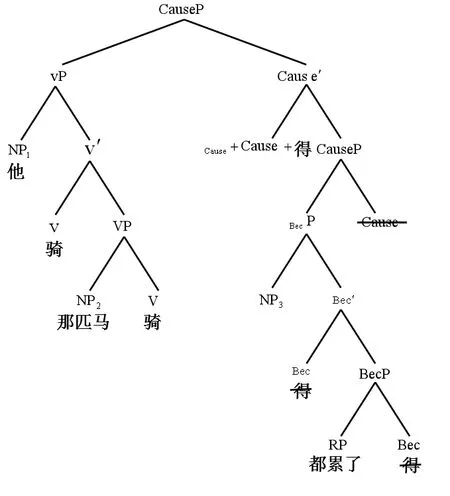

当补语指向主语时,上例中相应的结果事件分别为“他都累了”“她脸都红了”和“他直喘气”。使役事件分别为“他骑那匹马”“她看他”和“他追我”。以例1 为例,句法结构图如图1所示。

图1 “他骑那匹马骑得他都累了”句法结构图

在“他骑那匹马骑得都累了”这句话中,“他”基础生成于“Spec-vp”的位置,充当句子的主语,“他骑那匹马”为使役事件,结果事件“他都累了”中的“他”基础生成于“Spec-BecP”,“得”基础生成于“Bec”位置,向上提升至“cause+Cause”位置引导结果事件。

(二)宾语—结果的生成方式

所谓宾语—结果,就是结果补语的语义指向宾语,如:

(1)他骑那匹马骑得都累了。

b.他骑那匹马骑得那匹马都累了。

(2)她看他看得脸都红了。

b.她看他看得他脸都红了。

(3)他追我追得直喘气。

b.他追我追得我直喘气。

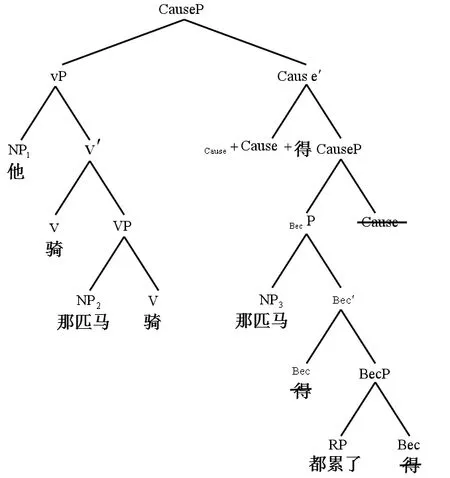

当补语指向宾语时,上例中结果事件分别为“那匹马都累了”“他脸都红了”和“我直喘气”,使役事件分别“他骑那匹马”“她看他”和“他追我”。以例4 为例,句法结构图如图2 所示。

图2 “他骑那匹马骑得那匹马都累了”句法结构图

“他骑那匹马骑得都累了”是指他骑马致使马都累了的意思。这里的“他骑马”充当引起者,“那匹马都累了”充当被引起者。此时“他”基础生成于“Spec-vp”的位置,充当句子的主语,“那匹马”基础生成于“Spec-VP”,以“得”为中心语的CauseP 结构的补足语是“那匹马都累了”。

三、用主语突显来解释优先效应

致使性歧义重动句存在主语—结果和宾语—结果两种解读方式。从功能范畴假设来看,两种解读的生成方式是一样的,差别也只在于役事的选择,如图3 所示。

他骑那匹马骑得都累了。

图3 “他骑那匹马骑得都累了”句法结构图

很容易看到在这个结构中,当结果补语指向主语时,结果事件“ 他都累了”结构中“Spec-BecP”位置的“他”移到“Spec-vp”位置,此时两个“他”合并,因此要删除等同情形役事“他”。同样当结果补语指向宾语时,结果事件为“那匹马都累了”,“Spec-BecP”位置的“那匹马”移到“Spec-VP”位置。两个“那匹马”合并在一起,因此也要删除等同情形役事的“那匹马”,删除的成分在理解时需要复原。同样,熊仲儒指出:所谓补语指向主语的情形,实际上是所谓的主语(施事)被选择做了役事[9,p76]。当役事的所指对象为动词受事的时候,役事也常常不出现,这种情形被认为补语指向宾语。如:

他骑那匹马骑得很累。

该句有歧义,当补语指向主语的时候,是指他很累;当补语指向宾语时,是指那匹马很累。从熊仲儒的功能假设范畴来看[9,p76],该句两种解读的生成机制完全相同,差别在于役事的选择。如:

a.[CausP[骑那匹马][Caus'[Caus][BecP[他1][Bec'[Bec 得][VP[Pro1 很累][骑]]]]]]

b.[CausP[他骑那匹马][Caus'[Caus][BecP[那匹马1][Bec'[Bec 得][VP[Pro1 很累][骑]]]]]]

a 为结果补语指向主语,即“他很累”,役事为“骑”的施事“他”。该句中原因事件为“pro骑那匹马”,无语音形式的Pro 充当“骑那匹马”的主语,且该Pro 与施事“他”同指。按照a 句式分析,spec-BecP 位置的“他”要移到spec-causP位置与“骑那匹马”合并为“他(Pro)骑那匹马”。此时“他”与Pro 就会合并在一起,因此我们就要删除Pro。同样b 中原因事件为“他骑那匹马”,spec-BecP 位置上的“那匹马”要移到spec-causP 位置与“他骑那匹马”合并,也就是“他骑那匹马那匹马”,两个“那匹马”读音相同,汉字写法也一样,在语言运用中线性相连,就会合并在一起,因此要删除等同情形役事“那匹马”。据此我们可以推断,主语-结果的情形与宾语-结果的情形一样都涉及句法上的删除。

无论主语-结果,还是宾语-结果的生成都涉及句法上的删除,那么对于前文调查的优先解读现象该作何解释呢。本文认为主语-结果义解读优于宾语-结果义解读是因为汉语具有主语突显的参数特点。

任鹰指出突显观要求句子各成分的选择取决于所描述的情境中各成分要素的突显程度[10]。何善芬认为题元的位置表现出题元作为特定信息的突显程度,不同位置上的突显程度与我们认知该句子的出发点和角度有关[11]。例如:

(1)我找你找得好辛苦啊。

(2)你找我找得好辛苦啊。

(1)句“主语”为“我”,宾语为“你”,在这一基本句式中,突出强调的就是“主语”我,因为找你致使我好辛苦,即认知的出发点和角度均为“我”。(2)句主语为“你”,宾语为“我”,按照突显观,也就是因为你找我致使你好辛苦,其认知的出发点就是主语“你”。因此,在“他追我追得直喘气”这类句式中,笔者也更倾向于站在主语“他”的角度来陈述,即原因事件为“他追我”,结果事件为“他直喘气”。同样在“他骑那匹马骑得很累”句中,“他”为施事,“马”为受事,我们更多的是站在人的角度,即“他”的立场上来领会这句话,也就是认知的出发点和角度为主语,该句中主语的突显程度更明显,因此该句话的意思更倾向于“他骑那匹马骑得他很累”。如果是站在马的角度来陈述该事,更习惯于将“那匹马”放在句首,用这样的句子来表达:“那匹马被他骑得很累”。因此,人们发现不同位置上的突显程度与其认知句子的出发点和角度有关,句子主语的选择取决于句子所描述的情景中各要素的突显度。

主语突显也可以从汉语反身代词“自己”的先行语分析中看出,“自己”有优先选择主语作先行语,即有指向主语的特性。所谓主语取向(subject orientation),也就是说,给反身代词的先行语必须是主语而不是宾语或间接宾语。例如:

(3)张三i 已经通知李四自己i 的分数。

(4)老王i 告诉小李自己i 不一定去开会。

(3)中的“自己”只能指向主语“张三”,不能回指宾语“李四”,同样(4)中“自己”也只能指向主语“老王”,不能回指“小李”。

汉语具有主语突显的参数特点,而英语比较起来就缺少这一特性。徐烈炯提到约束理论(binding theory),认为约束理论是研究语义解释中照应关系的理论[12],所谓α约束β是指:

α统领β;

α与β同指标(即α、β指同一客体)

反身代词和相互代词就属于照应语,照应语必须有个与它同标的、而且统制它的成分作为先行语。用术语来说就是先行语约束照应语,照应语受约束。Chomsky N借用逻辑术语“约束”(binding)来表示照应关系[13],以管辖(government)的概念为基础,以英语代词为语料来分析代词的用法,并将名词词组分为三类:

照应词(anaphor),指反身代词himself,相互代词each other 等;

代名词(pronominal),如him,her;

指称词(R-expression),如John,the man。

Chomsky 在上述的基础上提出了一套理论原则,即“约束理论”,其中的第一条原则就为约束第一原则(Binding Principle A),其所关注的就是反身代词“自己”的这一照应关系,该原则规定:照应语在管辖语域内受约束(bound)。例如:

(5)Johni says Billj likes himselfj。

(6)Jacki felt theyj were always criticizing themselvesj.

根据约束第一原则,在(5)句中照应词himself 在管辖语域内必须受约束,因此与它统领的Bill 同标,而不可以跟管辖语域外的John同标。同样,(6)句中照应词themselves 只能指they,而不可以指向主句主语Jack。但汉语反身代词似乎不受这一约束,它常常可以逾越该管辖领域,与外部先行语发生长距离的约束关系。例如:

(7)王先生i 以为陈小姐j 爱上了自己i/j。

(8)张三i 觉得他们j 老批评自己i/j。

(9)小明 i 认为小强 j 知道小红 k 不起自己i/k。

在汉语中反身代词既在管辖语域内受约束,同样还可以指向主句主语,与主句主语同标。例(7)中的“自己”既可以指陈小姐,也可以指王先生,而在英语中只能指陈小姐;例(8)中的“自己”与张三和他们同标;例(9)中的“自己”既可以将管辖语域内的“小红”作为先行语,也可以将管辖语域外的主句主语“小明”作为先行语,通过比较,我们发现英语反身代词严格根据约束第一原则,照应词在管辖语域内受约束,而汉语却又可以指向主句主语,因此我们认为汉语具有主语突显的参数特点,而英语却没有。

主语突显还可以从胡建华、潘海华的论著中看出,汉语主语的显著性强,按照胡建华反身代词“自己”在一个语言区域内如果不被一个介入性的阻断语阻断的话,指称该区域内具有显著性的NP。也就是说“自己”的先行语除非有阻断语一般都会指向主语的[14]。显著性等级如下:

[+显著]NP[-显著]NP

A

[+主语,+施事]>>[+主语,-施事]

[-主语,+施事]>>[-主语,-施事]

[+主语,+施事]>>[-主语,+施事]

[+主语,-施事]>>[-主语,-施事]

B

[+支配性,+生命]>>[+支配性,-生命]

[-支配性,+生命]>>[-支配性,-生命]

[+支配性,+生命]>>[-支配性,+生命]

[+支配性,-生命]>>[-支配性,-生命]

[-支配性,+生命]>>[+支配性,-生命]

例如:

(10)孩子i 知道父母宠爱自己i。

(11)总统i 请我坐在自己i 的旁边。

(12)张三i 说扒手偷了自己i 的皮包。

以上三例中,主语分别为“孩子”“总统”“张三”,它们都有[+显著]特征,因此它们都可以作各自句中的先行语。而宾语“父母”“我”“扒手”的特征为[-显著],因此“自己”只能回指主语。同样,这一显著性等级,我们也可以运用到致使性歧义重动句中来解释优先现象。例:

(13)她看他看得脸都红了。

i 她脸红 ii 他脸红

根据显著性等级,我们会发现主语“她”有[+显著]特征,而“他”显著性特征要低于施事“她”,因此,i 义解释优于ii。这也进一步表明我们可以用主语突显来解释“主语—结果”义解读要优于“宾语-结果”义解读。

四、结语

本文主要以主语—结果和宾语—结果两种解读的生成方式为基础,探讨了致使性歧义重动句存在优先解读现象,从补语的语义指向的角度来看,主语—结果义解读要优于宾语-结果义解读。针对这一现象,笔者对该类句式进行了实际调查,发现主语—结果义普遍优于宾语—结果义解读,研究显示,这是由汉语具有主语突显的参数特点造成的。