历史·现状·问题

——中小学音乐学科中华传统文化教育的回顾与思考

2019-07-29王安国

王安国

由于音乐艺术鲜明的人文属性,纳入国民教育体系的中小学音乐学科,理当是中华传统文化教育的重要载体,是传承民族优秀文化的重要渠道。

一

自新式学堂在我国出现的20世纪初开始,在中小学音乐课(起始为“诵读诗歌”“唱歌”)中,重视民族传统音乐的教育意识即已显现。除了众多有识的学者、音乐教育家登高呼吁外,在民国政府1929年颁布的《小学课程暂行标准·小学音乐》及1932年颁布的《小学课程标准·音乐》中,就明确要求“曲谱应尽量采用合于民族性的材料”①。

1932年,由我国第一代留美归来的作曲家、近现代音乐教育宗师黄自(1904——1938)先生主编的《复兴初级中学音乐教科书》,集中选用了同时代中国作曲家(如黄自、陈田鹤、江定仙、应尚能、刘雪庵、廖辅叔、张玉珍等人)的中国题材和中国民族音乐风格的歌曲63首(这套分为6册的教材共选歌曲69首),其中一些歌曲至今仍在传唱,如《西风的话》《踏雪寻梅》《花非花》等,已成为中小学音乐教材的经典。但囿于20世纪上半叶我国特定的时代环境和教育发展水平,这些教学文件和教材成果,只是学校音乐教育在传承民族传统文化方面迈出的最初步伐,影响面毕竟有限。

中华人民共和国成立后,传统音乐文化的教育实践在国家民族文化保护政策的引领下,受到重视和鼓励。近几十年间,尽管在我国教育发展的历程中曾有过曲折,但音乐教育界对民族音乐重视和倡导的努力从未停息,并在传统音乐文化教育理论探讨和教学实践方面,取得了很大成绩。经过广大音乐工作者的努力,中国传统音乐文化教育在中小学音乐课程教学中已有了一定的基础。

1978年,我国进入“改革开放”新的历史阶段,在这百废待兴的社会发展变革时期,我国传统音乐的奠基工程——中国民歌、民族器乐、歌舞音乐、戏曲音乐、曲艺音乐“五大集成”的收集、整理、编纂工作全面启动并相继完成,不啻为中国民族传统音乐建立了可资传承的“基因库”,为中华传统音乐文化教育的操作应用提供了有力的支撑。

二

21世纪初开始的我国新一轮基础教育课程改革,中华传统文化教育的观念进一步凸显,从国家制定的教学指导文件(集中体现在“课程标准”) 、教材建设到课堂教学,均不同程度地展现了中华优秀传统音乐文化教育的积极努力和丰硕成果。

如《义务教育音乐课程标准(2011年版)》在“课程基本理念”中指出:“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐教学的重要内容。通过学习,学生熟悉并热爱祖国的音乐文化,增强民族意识、培养爱国主义情操。”在“课程资源开发”中要求:“要善于将本地区民族民间音乐(尤其是非物质文化遗产中的音乐项目)运用到音乐课程中来,使学生从小受到民族音乐文化熏陶,树立传承民族音乐文化的意识。”

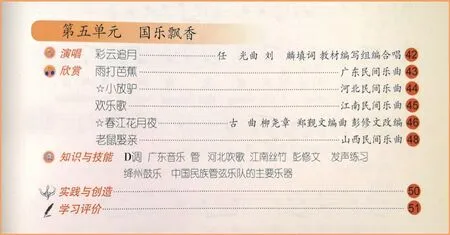

“课程标准”强调民族传统文化教育的理念,在现行的中小学音乐教材中得到体现。翻看2001年、2013年版义务教育音乐教材(10个不同版本)和2003年版普通高中音乐教材(3个不同版本),我们即可见到大量鲜活、生动的中华传统音乐文化教育的课例。这批在基础教育课程改革大潮中推出的音乐教材,广泛而有效度地从中国五大类传统音乐(民歌、民族器乐、歌舞音乐、戏曲、曲艺)精粹中,发掘并将其转化为适宜中小学生循序渐进学习、理解、接受的生动活泼的教学材料。力图使蕴含于其中的中华传统音乐文化基因,通过教学活动,植根于广大青少年的听觉记忆和学习经历中。

在音乐课堂教学层面,从全国性的音乐公开课展示交流活动到常规的音乐课堂,中华传统文化的教学课例可谓全面开花、美不胜收。不少以本地区、本民族传统音乐为教学材料的音乐课广受好评。如北京的《京腔京韵》《京剧大师梅兰芳》,广东的《高山流水觅知音——古琴艺术》,海南的《竹竿舞》,山东的《看大戏》,江西的《斑鸠调》,江苏的《茉莉花》,河南的《编花篮》,等等。

随着我国基础教育课程改革的深入展开,增进公民国家意识和培育文化自信的时代要求,将中华传统文化的教学实践,上升为国家的教育战略。这种教育自觉的树立,首先体现在党的十九大后新近颁布的2017年版《普通高中音乐课程标准》。其在“课程基本理念”中阐明:“中国民族音乐历史悠久,博大精深,积淀丰厚,是中华优秀传统文化的重要组成部分,值得世代珍惜和忠实传承。中国各地区、各民族的民歌、器乐、歌舞音乐、戏曲、曲艺和民间舞蹈等传统艺术形式,汇聚了中华文化的精华,是民族音乐文化的根脉,理当是音乐课程的重要内容。”具体指出:“教学中尤须突出强调学生熟知我国不同历史时期产生的经典音乐作品,增强自立于世界优秀文化之林的文化自信,确立自己的文化理解立场。”

三

在大力推进中华优秀传统文化教育的进程中,就当下中小学音乐学科而言,在理论与实践层面,面临着两个绕不开的基本问题,值得我们重视与思考。

1.在实施中华传统文化教育中,如何界定“中国传统音乐文化”。

一般而言,人们将19世纪中后期之前、未大面积受到西方音乐浸染,流传或存见于民间、宫廷、寺庙、文人圈层和文化典籍中的中国音乐,视为“中国传统音乐”。这一基本定义,音乐学界广泛认同。1840年“鸦片战争”,西方列强的坚船利炮轰开了我国古老的国门,“西乐东渐”之风渐起,产生于新式学堂的“学堂乐歌”,成为我国近现代中小学音乐教育开启的标志。从此至今一百多年来,中西、古今、雅俗三大关系的处理,一直是音乐界的热门话题。一些音乐理论界曾有不同看法的问题,直接影响着我国中小学音乐教育实践,如:

20世纪以来一些利用西方音乐表现形式(如歌曲、合唱曲、钢琴曲、管弦乐曲、歌剧、舞剧等),或借鉴西方音乐创作技法创作并在社会音乐生活中流传、经过历史积淀下来、具有中国风格气派的优秀音乐作品(如《义勇军进行曲》、大合唱《黄河》、歌剧《白毛女》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等),是否应被看作是中国传统音乐文化的延续?

对这一问题,《普通高中音乐课程标准(2017年版)》“教材编写建议”中,在强调“突出传承和弘扬中华优秀传统文化主线”时,特别写明:“在选材上,中华民族五千多年文明所孕育的优秀音乐文化,包括近现代无数仁人志士为民族复兴不屈不挠、前赴后继进行可歌可泣斗争题材的作品,以及当代植根中国特色社会主义伟大实践和多彩现实生活所创造的优秀音乐作品,应是教学的重要内容。” “课标”的表述,秉持“传统是一条河”的历史唯物主义观点。一个国家、一个民族的文化传统,是随历史发展和社会生活变迁不断延续的。今天的传统,是既往的历史现实;今天的现实,经过时间筛选后,其中一些体现时代精神和发展方向的经典,就有可能成为明天的传统。“课标”征求意见的过程和各级培训的结果表明,这一观点得到音乐教师的广泛认同和支持。

此外,在实施中华传统文化教育的过程中,一些音乐学者提出构建“中国音乐教育体系”(涵盖专业艺术院校和普通学校)的目标愿景,以传承、复兴和弘扬中华传统音乐文化。为构建这一独具中华文化内涵和艺术形式特点的体系,在音乐形态和传承方式上,主张系统梳理和总结中华传统音乐文化的美学特征,重建以十二律吕为基础的“基本乐学”理论,推广普及以古琴(七弦琴)、古琴谱(减字谱)和工尺谱为代表的(原生的)民族乐器和乐谱,倡导“口传心授”的音乐传习形式,等等。这些产生自古代华夏大地的音乐内容和形式,是中华传统音乐“母语”的重要表征。显然,这种基于国家情怀和民族情怀、大力弘扬中华文化的主张,具有十分积极的意义。尤其作为学术探究成果,如果能逐步在专业音乐教育领域实验、推广,对改变“重西轻中”的音乐教学观念,改造照搬西方的办学体制,具有可期的重要价值。

但客观地看,如若希图在当下中华传统文化教育的大平台上,将这些古代的音乐文化样式放到今天的普通学校去推广普及,用以“全面改造”中小学音乐课程,那么则需要科学论证、慎重行事。因为自清末民初新式学堂诞生以来的一百多年间,中国社会经历了1919年“五四”新文化运动、1949年中华人民共和国成立、1978年以来改革开放等巨大的社会变革,从国家体制、意识形态到社会面貌、文化生活,包括教育内容和形式,均发生了翻天覆地的变化。面向现代化、面向世界、面向未来的我国现代教育,当然不可能恢复到古代社会的内容和形态。

我国普通学校音乐课程,自1912年初级小学设置“唱歌”课以来,经过数代音乐教育家、中小学音乐教师顺应不同时代发展和社会需要的努力和不断改革创新,时至今日,音乐课程性质、目标、理念,教学领域、材料、形式和方法手段等,均已融入中小学以“立德树人”为宗旨的教育体系中。试想,如果在中小学音乐课中,用“工尺谱”的“上、尺、工、凡、六、五、乙”替换“do、re、mi、fa、sol、la、si”的唱名,用“黄钟、太簇、姑洗、仲吕、林钟、南吕、应钟”替代“C、D、E、F、G、A、B”的音名,用古琴取代音乐教室里的钢琴,用“口传心授”替代课堂教学,等等,这类以推行中华传统文化教学之名复兴古代音乐的主张,也许愿望良好 ,但事实上难以或根本不可能在普通学校大面积施行。因为这与中国当代社会主流的音乐文化形态和绝大多数国民的音乐文化生活,以及有近百年历史积累的中小学音乐教学实际已不相吻合。

关于民族音乐和民族化问题,毛泽东主席在1956年8月24日的《同音乐工作者的谈话》中曾有过这样的论述:“我们当然提倡民族音乐。作为中国人,不提倡中国的民族音乐是不行的。但是军乐队总不能用唢呐、胡琴,这等于我们穿军装,还是穿现在这种样式的,总不能把那种胸前背后写着‘勇’字的褂子穿起。民族化也不能那样化。”②

2.如何在中华传统文化教育中,处理中国传统音乐文化与学习、借鉴、吸收外国音乐文化的关系。

中国教育——文化特色音乐教育体系的建设,从来不是封闭的,而是在继承民族文化传统的同时,不断借鉴、吸收世界不同国家、不同民族创造的教育——文化成果而逐步形成和完善的。但从什么样的文化立场出发?借鉴什么?吸收什么?如何做到科学操作?在这些问题上如果立场或操作失当,结果不仅无益,反而会干扰自己的前进方向。这方面的具体问题涉及教材、音乐教育体系和音乐教育理论。

(1)现行中小学音乐教材中外音乐作品的选材比例有待准确定位,应鲜明体现传承和弘扬中华传统文化的教育立场。

笔者曾对2001年、2002年、2003年分三批审查通过的10套义务教育音乐教材(实验版)中外音乐作品(歌曲、乐曲)的选材情况,进行过一定范围的调研。现以其中第一批审查通过、在全国范围使用面最广、影响较大的人民音乐出版社的音乐教材(9学年共18册)为例,这套实验教材中中外音乐作品的选用数量和所占比例如下:

音乐作品选用总数:600首

中国音乐作品:388首,占64.7%

外国音乐作品:212首,占35.3%

这套实验教材使用十余年后,随着2011年义务教育音乐课程标准修订,教材也随之进行了修订并经过重审,于2013年秋季投入使用至今。笔者对这套教材中外音乐作品的选用数量和所占比例,再次做了统计,结果如下:

音乐作品选用总数:577首

中国音乐作品:372首,占64.5%

外国音乐作品:205首,占35.5%

这一结果与十多年前同一出版社编写的实验教材相比较,中外音乐作品选用的比例几无变动。

为了进一步观察、分析义务教育音乐教材中外音乐作品选用情况,笔者同时选取另外两套使用范围较广(使用量排名靠前)的人民教育出版社和湖南文艺出版社的义务教育音乐教材(同为2013年秋季开始使用的版本),其中外音乐作品选用数量和所占比例的统计结果如下:

人民教育出版社

音乐作品选用总数:645首

中国音乐作品:386首,占59.9%

外国音乐作品:259首,占40.1%

湖南文艺出版社

音乐作品选用总数:678首

中国音乐作品:454首,占67%

外国音乐作品:224首,占33%

如果把上述三套现行教材中外作品的选用数量和所占比例打通计算,其结果如下:

三套教材音乐作品选用总数:1900首

中国音乐作品:1212首,占63.8%

外国音乐作品:688首,占36.2%

从上述三套具有代表性的音乐教材作品选用情况可以看出,现行义务教育音乐教材中外音乐作品的选材比例,大致为64%:36%。

我认为,上述统计结果值得我们反省,因为这样的作品选用比例,未能突显中华传统文化的教育立场。可以说,世界上没有哪个主权国家,会在面向全体中小学生(实际上是面向全体公民)的国家基础教育音乐课程中,拿出30%——40%的篇幅来教授包括中国音乐在内的外国音乐。

更有实际参照意义的是,2017年在国家教材委员会直接指导下“统编”的义务教育语文教材,所选用的外国文学作品,占全部入选作品的10%,中外文学作品的选用比例为9:1。如此明确的“标杆”,能不激起音乐教育同人的反思吗?

(2)近一百年来,对具有国际影响的外国音乐教育体系的持续引介,一直是我国音乐教育的热门课题。这些主要诞生在20世纪初中期、以西方音乐教育家命名的教学体系,在教学观念、方法、材料等方面,有许多基于少年儿童生理、心理认知特点和本国文化传统的创造,经过较长时间的大量实践,这些体系本身已相对成熟和完善。其中许多带有儿童音乐认知共性的教学经验,对处于探索——成长期的中国音乐教育,无疑具有启迪和借鉴的作用。在助推我国中小学音乐教育发展、丰富音乐教学手段的同时,也存在一些值得思考的问题。首先,学习、借鉴这些诞生于彼时彼地的西方音乐教育体系,应避免生搬硬套、照单全收。对这些体系、方法的教学适应面和有效性应加以分析,不能将一些主要适应小学中低年级、甚至学前教育的体系、方法,照搬到义务教育全学段或普通高中。应从思想观念上消除“以洋为高”的盲从心理,不能以模仿、追随,替代我们自己的文化创造,更不可能以这些体系为蓝本,去“构建”中国音乐教育“体系”。要潜心提炼中国音乐教育工作者(特别是广大的一线教师)植根于中华文化沃土的实践创造,拿出具有中华音乐文化特色、有说服力的教学成果,以平等的文化身份与国外同行对话,改变中西音乐教育交流中,单方面“听人说教”的状况。

(3)国外音乐教育理论的译介,对中国学校音乐教育的起步和不同历史阶段的发展,均起到了十分重要的作用。直到当下,仍然是构建具有中国教育——文化特色音乐教育体系不可或缺的,亦是实施中华传统文化教育的重要参照,并将伴随国际社会经济文化交往的历史进程,长期对我国学校音乐教育产生积极影响。值得提出的是,在引介现当代欧美学者相关音乐教育论著时,部分学人对其中一些概念、定义、论点的文化语境未做深入分析,便引以为据,用来框衡中国的音乐教育。其中一度曾造成重要影响的例子,是在音乐教育哲学领域,以西方推行的“文化主义哲学”,批评“审美教育”,主张以“多元文化”的教育观念,主导我国基础音乐教育实践,扩展外国民族音乐教学内容。

“多元文化”的理论,在我国较早是从民族音乐学(或音乐人类学)界引入的。这一建立在人类文化多元、平等价值观基础之上的理论,是20世纪中后期民族文化意识觉醒的产物,对破除“欧洲文化中心论”,重视各民族的传统文化,倡导不同文明平等交流互鉴,具有重要价值。但部分学者在阐释这一理论时,将“多元文化”理论引申为“文化主义”音乐教育哲学观,推崇“文化主义”哲学是当今国际音乐教育的大潮,是外国音乐教育的主流,亦是中国音乐教育改革与发展的方向,借以批判、贬损与“美育”同义的“审美教育”(认为“审美教育”是“狭隘”的和“过时”的) 。

显然,上述理论立场和实践主张明显失当,有悖于我们国家对包括音乐教育在内的美育方针和教学实际。中华人民共和国成立以来第一个由国务院颁发的关于学校美育的政府文件(国办发【2015】71号)开宗明义就指出:“美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能提升人的审美素养,还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。”文件中阐明的“审美”,绝不是某些外国学者所指的“审美主体对音乐事项的单向反映”,而具有更为深刻的“以美育人”的思想内涵和明确的教育——文化导向——情操教育、心灵教育,潜移默化影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵。二者内涵差别如此之大,完全缺乏批判的立论基础。这类罔顾中国国情,不加分析的信奉和不加区别的套用外国话语,只能走向理论的误区。从实践层面看,在中国普通学校音乐课中实施“多元文化”教育,首先需正确理解“弘扬民族音乐理解多元文化”的课程理念,准确把握文化传承中“源”与“流”、“弘扬”与“理解”的关系。事实上,我国各层次的音乐教学活动,对外国音乐一贯持开放、包容、学习、吸收的态度,重在培育公民的国际视野。在义务教育和普通高中“音乐课程标准”中,不仅将“理解多元文化”,作为与“弘扬民族音乐”相对应的课程基本理念,还要求学生应学习、理解、尊重世界上其他国家、其他民族的优秀音乐文化,共享人类创造的文明成果。我国现行中小学音乐教材中的“外国音乐”曲目,即已包含世界各大洲(亚、非、欧、美、大洋洲)主要国家具有代表性的民族传统音乐,这是一个不争的事实!如前所述,目前外国音乐作品选用比例已高达音乐课教学总量的36%!如果还要再“扩展”,即使搁置教育政策导向因素,只需想一想:普通中小学音乐课哪来这样的教学空间?

上述对我国中小学音乐学科中华传统文化教育的回顾与思考,在充分肯定我们已取得历史性进步的同时,也对音乐学科在中华传统文化教学中面临的一些值得重视的理论和实践问题,提出了自己的思考。对这些有可能影响或干扰中华优秀音乐文化传承的问题,是到了应该认真梳理的时候了。限于篇幅,对这些问题的认识,未能做较深入的学理展开。但我深信,只要大家的思想和行动,从“坚守中华文化立场,立足中国当代现实”的根基出发,就能厘清我们的思想认识,克服一切困难和障碍,将中华优秀传统文化教育,在中小学音乐学科中做得更好。

注 释

①摘引自课程教材研究所编《20世纪中国中小学课程标准·教学大纲汇编——音乐·美术·劳技卷》,人民教育出版社2001年版,第21、27页。

②中共中央文献研究室编辑《毛泽东文集》(第七卷),人民出版社1999年版。