系统论视野中司法与媒体间的技术格局

2019-07-27陈征楠

●陈征楠

一、引言

司法与媒体之间的关系是长久以来备受关注的问题,在实践上表征着司法机构依法独立行使审判权的重要指标,也涉及到法理学、法律职业伦理等学科领域中的多种学理问题。近年来,借助于信息化技术的高速发展,包括各种新媒体与自媒体在内的多形态传播平台,在由其传播客体所代表的多种社会领域中发挥影响的力度、广度与深度均大幅提升,也为包括政治、法律、道德、经济乃至宗教等各种社会话语形态之间的沟通与互动,提供了更有效的媒介和桥梁,更显著提高了各种社会话语体系运作及结构的透明度。与此同时,媒体众所周知的双刃剑属性导致其在发挥积极作用的同时,也在不同程度上形成了对由其传播客体所代表之多种社会领域的干预和纷扰,催生出亟待纠错的乱象。在这其中,司法与媒体之间的关系最具理论代表性与现实重要性。2014年10月,《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出,公正是司法的生命线。对于维护司法公正来讲,如果我们将立法、执法和司法等相关公权配置的运作格局称为硬环境的话,源自各种媒体平台的新闻通讯与社交评论则表现为软环境。透过赵春华、唐慧、“李某某”乃至最近的宝马车主被反杀等当代热点案例,媒体对人民法院依法独立行使审判权进而司法公正价值的实现,究竟在何种程度上以何种方式形成了影响,是一个迫切需要得到反思和回应的问题。

上述问题可被进一步分解为如下几个节点。首先,媒体是否有权影响司法权的运作?司法是否有义务对由媒体平台所承载和传达的价值要求,作出不加区分的回馈?其次,媒体是否在实际上影响了司法权的运作?如果有,这种影响是通过何种渠道所形成?其内在机理为何?又达到了一种怎样的程度?最后,如果我们认为媒体对司法权运作进程所形成的影响应当得到规制,那么我们应当以怎样的一种应然标准作为矫正二者间关系的墨矩?这些问题的答案支撑着司法与媒体之间应当被建构形成的技术格局。笔者以为,在该问题上,法律社会学尤其是系统论社会学是具有突出指涉功能与解释效力的理论工具。在其视角下,司法与媒体分别代表着当代社会具有特殊运作逻辑的功能系统,法律系统与包括媒体系统在内的其他社会系统承担着存在显著差异的功能。法律系统的功能表现为在保障公正的前提下催生和维护社会秩序,而媒体系统的主要功能则在于恰当地传播真实有效的信息。从理论上讲,二者社会功能的实现过程应是相互独立的,这是系统分化的必要前提。在这其中,以卢曼为代表的系统论法社会学可以为我们提供具有技术优势的分析视角。该种优势集中表现为,对于维持某种在法哲学上具有明确价值导向性的观点来讲,系统论的方法所生成的论据恰恰是能够秉持价值中立之普适性立场的技术性意见。在传统法理学、法哲学的研究中,司法与媒体之间的关系更多地被视为一个不同类型法律价值间博弈与权衡的问题,如公正、秩序、效益,等等。以法哲学思想史主流观点为基础,三者可分别被视为法的独特性、底线性和衍生性价值,有关三者的功能次序、效用限度和理念位阶,素来存在激烈而微妙的观点分歧。〔1〕Vgl.G.Radbruch, Rechtphilosophie, 2.Aufl., Heidelberg: C.F.Müller, 2003, S.75.在价值多元分化趋势更为突出的当代社会,以系统论的社会学理论视野为背景,能够使相关研究尽可能地从纷繁复杂的价值纠葛与立场牵绊中获得技术还原,澄清其中结构性的客观细节,进而获得更具实质论证效力的崭新论据。

二、开放与闭合:法律系统的运作机制

系统论通常被认为起源于上世纪30年代生物学对物理学、化学以个别物理过程、化学反应来描述生命过程的批判。简单地说,系统论的研究对象是构成元素间复杂关系的形式。〔2〕Vgl.G.Kneer & A.Nassehi, Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme: Eine Einführung, 4.Aufl., Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2000, S.21.随着系统论更为晚近的发展,T.帕森斯、卢曼等理论社会学家意识到系统论在社会学研究领域的范式转换意义。

(一)社会系统论的认识基础

按照卢曼系统论社会学理论,世界由系统和环境两大部分构成,在这一框架下,社会系统是彼此相互指涉着的诸多社会行为所形成的关联。所有具有相互指涉性的意义行为属于某种社会系统,其他不具该意义关联性的行为以及自然实体或事件则属于环境。〔3〕同上注,第38页。系统论的重要功能之一是描绘某种事物如何在与其所处环境的关系中制造出固有界限。〔4〕同上注,第41页。从运作机理上看,系统无可避免地会以丧失能量的方式逐渐与环境趋同,这种过程即热力物理学中所谓的“熵”。为了避免自身的消解,系统会持续地与环境交流,并将环境的输入转化为自身的输出,从而演化出必要的复杂性。通过建立复杂性并维持反熵,系统得以保持自身,并藉此对于环境形成闭合性。对于社会理论而言,熵值增加意味着社会秩序的消解,某些反熵性质的过程则使秩序得以建立。〔5〕根据热力学第二定律,熵值是指,在以热量为能量来源的机器中,未能转化为有效机械能,而只能以余热形式而被耗损的冗余能量。卢曼借用此一概念来说明在与环境的交流中,系统建立自身复杂性与保持封闭性的重要意义。参见[德]卢曼:《社会中的法》,李君韬译,台湾五南图书公司2009年版,第67页,译者注。不过,系统对于环境的闭合性不能被理解为隔绝状态,系统仍具有环境依存性。亦即是说,系统是自立的,但并非自足,它需要从环境中获取背景资源。即便如此,仍是系统与环境的区分使得系统得以建立,为了在环境中保持自身,其在运作上必然具有闭合性。这种闭合性体现为系统藉由固有的运作网络来制造具体的运作并以此甄别某一事物属于自身抑或环境。〔6〕系统以固有的运作网络不断产出固有运作的过程即为“自我再制”。 Vgl.N.Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 7.Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2018, S.44.

据此上述一般性原理,当代社会表现为一个“全社会系统”,其下分为诸个子系统,如法律、经济、政治、宗教,等等。这种将自身分化为诸多自主之功能系统的趋势,是当代社会在结构上的核心特征。〔7〕Vgl.N.Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1992, S.26.具体到特定的功能系统,它的基本单位并非个体,而是沟通。每个子系统所指涉的沟通并不相同。〔8〕卢曼将社会系统的元素,即无法再细分的基本单元界定为沟通。社会系统的自我再制正是通过沟通与沟通的不断衔接达成。同前注〔2〕,Kneer书,第65页。这集中体现在其各自独有的“二元符码”(binäre Codes)。〔9〕同上注,第132页。卢曼认为,当代社会分化为以不同视角进行观察的观察者所构成的结构。观察者在观察时使用了“区分”这一工具,即将其观察的客体以某种特定的分类标准划归到一个非此即彼的排他性结论中去。如以“男人/女人”这一区分对人进行观察。在此基础上,每一种系统都是以不同的“区分”进行观察的观察者,其所使用之“区分”对系统运作来讲即为二元符码。现代社会的合理性即是建立在这种以符码分化为基础的功能分化之上。〔10〕同前注〔7〕,Luhmann书,第 83页。如法律系统使用的符码为“合法/不合法”,道德系统使用的符码为“利他/不利他”,经济系统使用的符码为“盈利/不盈利”。对于法律系统而言,运用它的符码,法律领域中的观测主体能够将所有的社会行为分为合法与不合法两种。法律系统的沟通正是建立在此基础之上,只有以该符码为导向做出“合法/不合法”之区分的沟通方属于法律系统。法律系统的闭合性在此基础上得以形成。原因在于,除此之外,在全社会系统中,没有任何其他机制可以再主张什么是法而什么是不法。〔11〕同前注〔6〕,Luhmann书,第 69页。亦即是说,各系统代表着某种对社会沟通进行定性、化约和整合的特定分类标准。这种分类标准既是周延的而同时又是偶然的。它的周延表现为其对系统要素的定性与区分是非此即彼的;它的偶然则表现为,对于环境中的某一特定事件,人们有权选择观测它的系统视角,任何一种系统的符码,均只代表其中的一种随机选择。这种周延着的偶然与偶然中的周延既是理性的成就,也是某种吊诡。

(二)法律系统运作的应然模式

作为被当代社会主动选择的一种整合模式,法律系统的信息处理过程应当被描述为“将沟通置入到法律系统当中,以及把它从法律系统中再行取出”。〔12〕同上注,第72页。这一过程使得法律系统在运作上的闭合性得以可能。法律系统通过“合法/不合法”这组符码与全社会系统发生关联,全社会系统对于法律的套用也只能透过法律系统。亦即是说,全社会系统中某一事物在法与不法的问题上,只能依照法律系统的条件而被该系统认知并进而评价。需要注意的是,某种沟通中提及了“合法/不合法”这组符码并不必然使此沟通成为法律系统的沟通。例如,媒体对于法院判决的报道就理应不在此列。原因在于,媒体报道时虽会借用法律术语,但终归无法就法律符码的分派问题做出处置。其对于法院判决的报道与其他类型的新闻报道并无二致。它处在自身系统中,并以“真实/虚假”的形式将法院判决这一信息纳入进来,进而以系统自身的条件给出评价尔后再将其释放,这一过程并不真正涉及对于“合法/不合法”这组符码的使用。

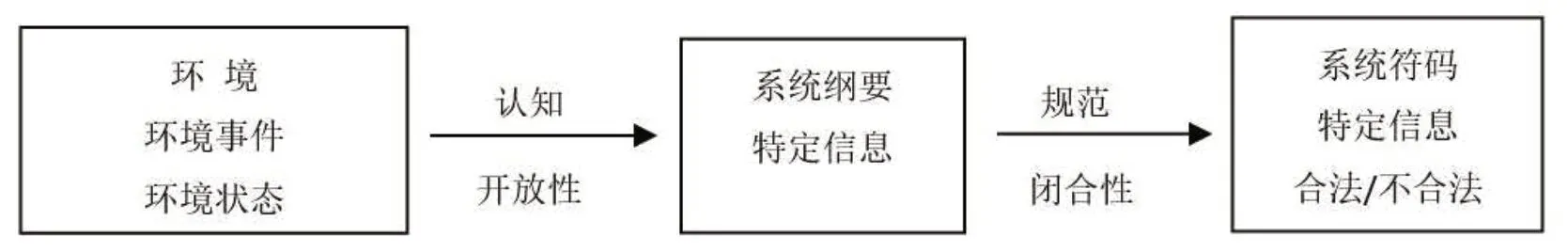

前已提及,法律系统的运作过程可被分解为两个步骤:一是将沟通带入到法律系统当中(个案事实获得司法观测),二是将其再度从法律系统中取出(个案事实裁判完成)。二者可分别被称为法律系统的认知过程与规范过程。在此过程中,法律系统以“认知上开放,规范上闭合”的方式运作着。〔13〕同上注,第76页。此处涉及“纲要”(Programm)的概念。概括地说,纲要是指“合法/不合法”这组二元符码的区分标准,亦即,“在关于合法与不合法之二值如何分派,以及决定在这一视角下什么是正确和不正确的问题时,所依循的规则”。〔14〕同上注,第93页。“规范上闭合”指的即为法律系统在运作过程中只能使用法律系统本身的纲要,而非道德、宗教等其他类型系统之纲要,对被法律系统所认知到的信息,运用“合法/不合法”的二元符码进行评价。这一过程只能是闭合的,并且这种闭合性确保了法律系统与环境区隔开来的惟一可能。所谓“规范上闭合”在运作上也进一步体现为,规范遭遇到失望时应当被维持并在系统内展开学习,如存在合法性瑕疵的法院判决将被标示为“不法”,并引发进一步二阶观察式的运作,如修正乃至推翻原判。总的来说,规范上的闭合性表现为系统在使用“合法/不合法”这组二元符码的过程中不断地进行自我观察。而所谓“认知上开放”则体现为在法律系统向环境保持开放,环境中的事件透过系统的观测而在系统内部获得相应的信息值。〔15〕此处可类比生物神经元接收外界刺激的运作过程,外界刺激被神经元所接纳并转化为某种特定的信息值在神经突触间传导。通过“认知”,道德、政治、宗教、经济乃至科学等环境中的价值内涵与规范话语,由法律系统的边缘区域获得向其闭合之内核进行渗透的潜在资格。从方法论的角度来讲,这表现为立法商谈的产出,经过筛选对法律系统的纲要构成进而符码分派形成修正的过程。此外,从本体论的层面来看,正如前文所述,法律系统的整体价值格局由秩序、公正和效益三者共同支撑,分别代表着该系统的底线、独特与衍生性价值。在这其中,衍生性价值恰是通过此种认知开放性来体现,形成了围绕法律系统的效益期待。以上两个方面,可分别被视为法律系统认知开放性的方法论功能与本体论基础。正是通过规范闭合与认知开放的上述这般配套组合,全社会系统中某一特定沟通方得以获得法律系统二元符码的评价、化约与整合。

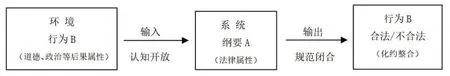

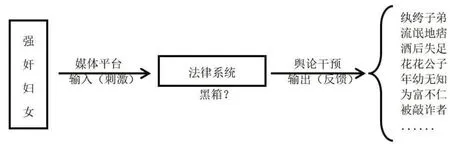

不过,法律系统的认知开放终归以规范闭合为前提。据此,法律系统认知到系统外部的信息,并将其转换与重组为系统内部得以识别的信息,进而使这一特定信息迎接“合法/不合法”这组二元符码的评判(图一)。即:若出现某一要件事实A(纲要所指涉的事实),则不论其余事实为何,行为B获得合法或不合法的输出。这是一种典型的条件式纲要,而非后果式纲要,代表着法律系统“认知上开放”与“规范上闭合”相结合之运作形式的常规样态。显然,此纲要中涉及的事实A在环境中的表现并不会为规范预先设定,它只能以某种方式为系统所认知。〔16〕同前注〔6〕,Luhmann书,第 84页。以此为基础,规范闭合的运作则表现为将经由认知所识别到的行为B,与纲要性的条件事实A进行闭合地对接,从而获得法律系统的专业性输出。在这个过程中,作为法律系统认知工具的纲要之所以被称为条件式纲要,原因在于,行为B在超出事实A所指涉范围的其余后果属性,将被法律系统在闭合的规范性运作中排除(图二)。

图一 法律系统的认知与规范

图二 个案中法律系统的认知与规范

通过“认知上开放”与“规范上闭合”的运作模式,法律系统有效地将道德、经济或政治等非系统内因素在规范评价的环节暂时搁置。系统类型的符码(如“利他/不利他”)不能在法律系统中被用作规范机制,道德等其他类型之行为准则也不能在法律系统中被直接适用,它需要经过特定的转换,如“应当诚实”这一道德准则通过法律系统的认知过程被转换为“诚实信用原则”而加以适用。同理,某些科学发现也能经由法律系统的转换成为证据的证明标准得以使用。简而言之,法律系统以符码与纲要相互结合的形式运作,法律系统将从环境中认知到的事实转化为内部信息,通过法律纲要对这一信息使用特定的二元符码进行评价,这样一组最基本的操作亦被称为法律系统的沟通。系统闭合性通过符码化形成,而开放性操作则使其获得更多外部资源,从而对自身的纲要进行不断充实。〔17〕据卢曼,符码负责产出系统的闭合性,在闭合性的基础上,特定条件下的开放形式成为可能。与此不同,纲要则负责系统的开放性。同前注〔2〕,Kneer书,第133页。

申言之,法律系统通过不断认知与规范的操作构建起固有边界,使得自身与环境区隔开来,进而发挥其特有功能。司法论证是法律系统内一项最为基础的沟通,其将纳入法律系统的外部事实转换为内部信息,并结合法律纲要对这一信息透过“合法/不合法”这组二元符码进行评价。从逻辑上讲,这一运作过程应具有规范上的闭合性,即不受到环境的干涉,无论是道德规范抑或宗教规范都不应被纳入此运作。与此相反,在我国当代社会某些热点案例中,介于法律系统中认知开放与规范闭合间应有的必要界限被人为地弱化了,系统运作的正向线索被反向重构,其应有的整合功能难以发挥。在这一过程中,媒体所扮演的角色尤为重要,其与法律系统的关系亟待获得更加有效的整合。

三、典型案例:司法论证功能失调的现实表现

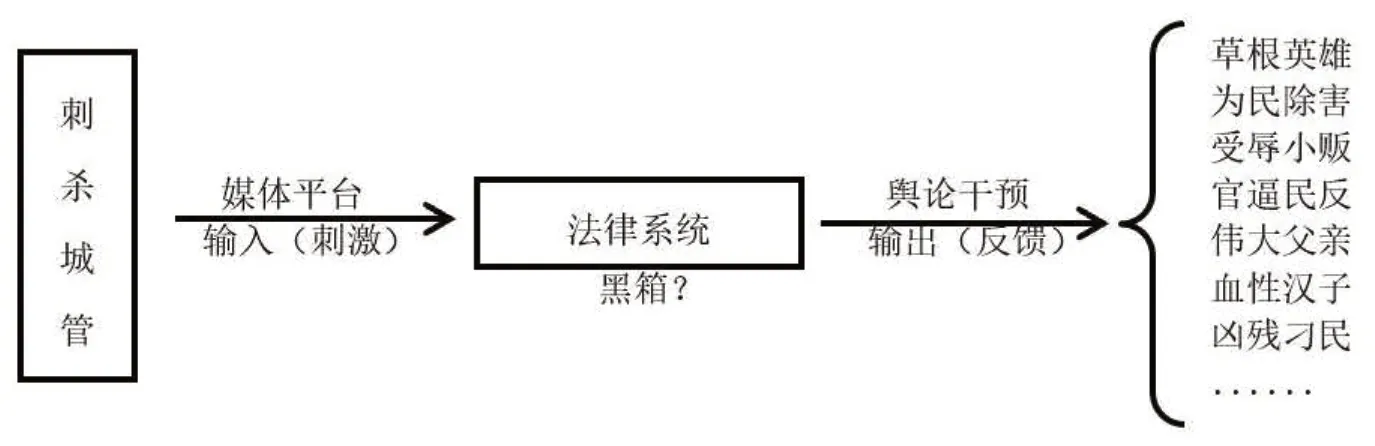

(一)代码错位与系统紊乱

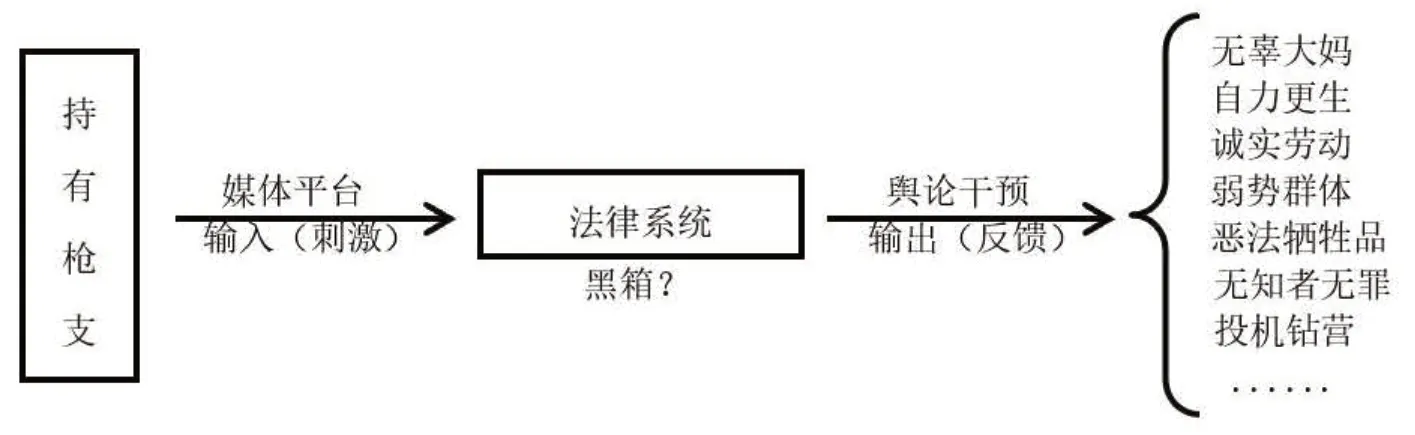

上文所反映出的相关学理问题,在近年来发生的若干争议性案件得到集中体现,折射出我国当代司法与媒体间高度复杂的关系。在这其中,我们遗憾地发现,法律系统本身运作的应然模式被打破,本应透过纲要指南及符码分派所发挥的案件定性进而社会整合功能受到严重的分化,以媒体系统为平台所释放的多重压力与分歧,使法律系统由可预测的事实认知与规范整合机制,蜕化为充斥着情绪化乃至戏剧化价值独断与情感诉求的病态黑箱。谓之黑箱,原因在于,法律系统在这种语境中的输出,已完全无法预测,这与其化约社会关系复杂性进而稳定人际规范性期待的功能与使命背道而驰。毋宁说,对于法律系统甚至现代社会整体来讲,这代表着一种逆向整合与反向演化。(图三至图六)

图三 “赵春华案”中的代码错位与系统紊乱

图四 “唐慧案”中的代码错位与系统紊乱

图五 “李天一案”中的代码错位与系统紊乱

图六 “夏俊峰案”中的代码错位与系统紊乱

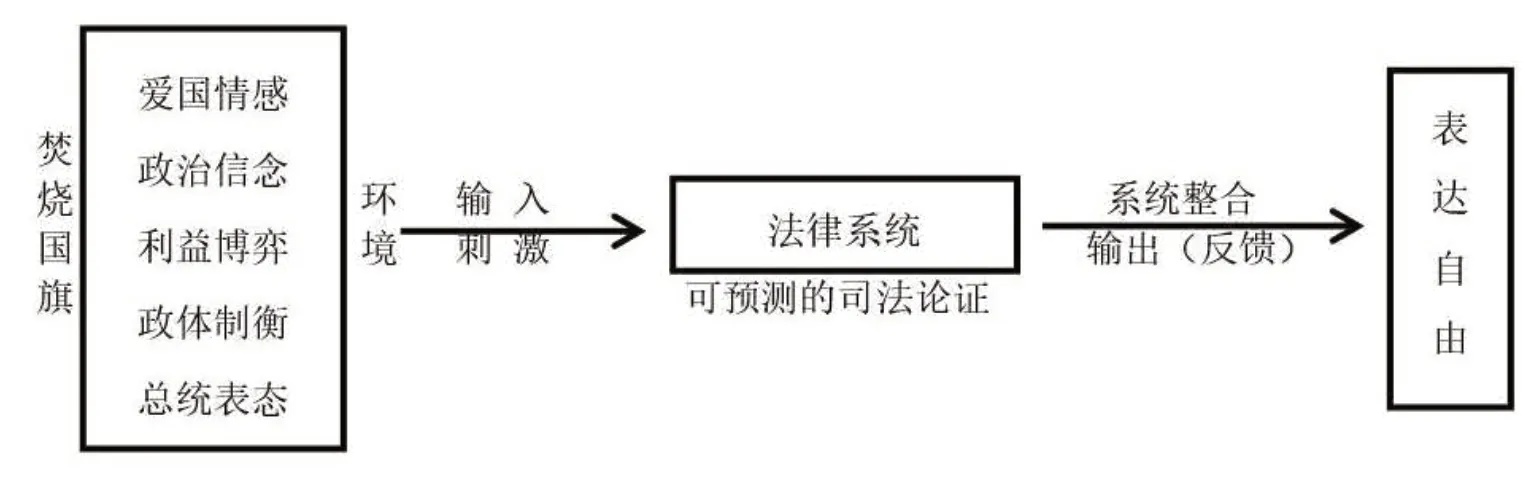

在这些典型案例中,法律系统对个案信息与行为的甄别筛选机制,被产生于媒体平台正负两方面的多重道德评判,无休止地分化和解构。随着“利他/不利他”之道德系统符码的介入,法律系统借助于“合法/不合法”之二元符码所形成的独特认知渠道与观测视角被架空,规范性运作的闭合性不复存在,司法论证本身化繁为简的整合功用被一个又一个的伦理标签所置换,法律系统最终成了神秘而不可知的黑箱,生产着连最初产出如此道德评判的媒体平台自身都无法预测的病态输出。与此不同,综观法律思想史,我们亦得以在某些经典案例中发现法律系统规范运作并发挥其应有功能的理想格局。在这种格局中,作为法律系统尤其是司法论证运作进程基本前提的闭合性得到高度的尊重,其所承载的正向化约与整合功能进而被充分释放,法治社会的公信权威在可观的时间跨度内被稳固地建立起来(图七)。久而久之,这种权威又回过头来为尊重法律系统合理之闭合性的土壤注入养料,最终使得系统与环境之间形成良性循环与共生互动。

图七 法律系统在美国“焚烧国旗案”中的化约整合机制

(二)实证法背景中的教义学要点

不妨再回到法教义学。以上述案例中距离今天相对最近的赵春华案为例,根据案发时有效的实证法,展开更为细化的探讨,以彰显其中具有代表性的问题。2016年10月,天津市公安机关在一次巡查中从当地居民赵春华经营的射击摊位当场查获9支枪形物及相关配件、塑料弹等,赵春华随即被逮捕。此后,根据公安部《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,赵春华持有枪型物经鉴定构成6支枪支,另据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条规定,〔18〕《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条第2款规定:“具有下列情形之一的,属于刑法第128条第1款规定的‘情节严重’:(一)非法持有、私藏军用枪支二支以上的;(二)非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支二支以上或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支五支以上的;(三)非法持有、私藏军用子弹一百发以上,气枪铅弹五千发以上或者其他非军用子弹一千发以上的;(四)非法持有、私藏手榴弹三枚以上的;(五)达到本条第1款规定的最低数量标准,并具有造成严重后果等其他恶劣情节的。”6支以压缩气体等为动力的其他非军用枪支达到了“情节严重”的认定标准。由此,天津市河北区法院对赵春华判处有期徒刑3 年零6 个月,随后其提出上诉。

此案的一审判决引发了极高的社会关注度。2016年12月29日,某新闻媒体对赵春华案进行了报道。〔19〕参见《天津老太摆射击摊被判非法持有枪支罪,警方鉴定出6支枪支》,澎湃新闻网,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1590084,2019年1月5日访问。该报道被多家影响力颇广的媒体转载并引起了广泛讨论。一时间,一审法院被一边倒地主张赵春华无罪的后续舆论推到了风口浪尖。2017年1月26日,天津市第一中级人民法院在并未推翻一审判决认定之法律事实的前提下,从宽量刑,判处赵春华有期徒刑3年,缓期3年执行。饶有趣味的是,以最高院前述司法解释为基础,赵春华所持枪形物数量达到“情节严重”标准,根据《中华人民共和国刑法》第128条之规定,〔20〕《中华人民共和国刑法》第128条规定:“违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处3年以上7年以下有期徒刑。”其量刑幅度为3至7年的有期徒刑。但二审判决的量刑为“有期徒刑3年,缓期3年执行”,这一量刑的实证法依据显然值得商榷。原因在于:一方面赵春华的行为并不符合《中华人民共和国刑法》第63条规定的减轻处罚情节;〔21〕《中华人民共和国刑法》第63条规定:“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定刑量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。”我国法律规定的减轻处罚情节有预备犯、未遂犯、中止犯、从犯、胁从犯、犯罪后自首、立功等。另一方面,根据《中华人民共和国刑法修正案(八)》第11条之规定,〔22〕《中华人民共和国刑法修正案(八)》第11条规定:“对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满18周岁的人、怀孕的妇女和已满75周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。”缓刑的适用对象为判处3年以下有期徒刑的犯罪分子且犯罪情节较轻。因此,依据最高院相关司法解释,构成“情节严重”的赵春华也并不符合适用缓刑的条件。故而,耐人寻味的是,在案件一审和二审之间,相关司法机关遭遇到了什么?在一审判决未见明显实证法瑕疵的前提下,改判是如何发生的?笔者以为,舆论围绕该案的多重道德标签,以媒体导向为渠道,对二审判决产生影响,使司法论证符码错位,进而引发系统紊乱的结果,或许是不得不承认的事实。

进一步需要深入讨论的问题在于,在包括赵春华案在内的上述典型案例中,媒体透过何种途径发挥它的如此舆论导向作用,其赖以为背景的价值基础和内在机理又是怎样的?更加具体地讲,如果这些案件释放出某些在当代中国司法与媒体之关系中值得令人警惕的信号,那么我们应当以怎样的方式将这些信号所指向的错位进行归纳和提取,并以此为基础提炼出养护二者之间合理格局的技术要求?从系统论角度看来,司法与媒体间的关系代表着新时期法律系统与其所处环境间互动网络的核心,而围绕上述问题所能获得的答案与共识,是对此关系网络展开有效规制的理论前提。

四、司法与媒体:有待规制的结构耦合

(一)媒体的系统特征与价值基础

从系统论视角来看,现代社会中的媒体并非单纯依附于某种功能系统的信息传播平台,它本身即已演化为独立的功能系统,具有完整的分化、闭合及再生产逻辑。〔23〕Vgl.N.Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 5.Aufl., Wiesbaden: Springer VS, 2017, S.17.另外,卢曼曾指出,信息复制与传播的机械途径,是媒体得以成为独立功能系统的辅助条件。参见本书第10页。与其他类型的系统相比,媒体作为功能系统的独特属性或许源于其在某种意义上体现了经济与科学系统的符码糅合。包括我国在内的当代社会,公共媒体的现实载体通常表现为某种形式的企业,如广播电视公司、出版集团、报业集团,乃至互联网公司。这些企业性单位自然归属于经济系统,以“盈利/不盈利(亏损和持平)”为自身运作的符码,以最大程度上符合市场规律并赢取利润为指导符码二值分配的纲要。但除此之外,区别于经济系统中更具典型性的构成主体,媒体企业同时承载着人们源于科学系统的期待。这表现为,任何媒体企业如欲实现盈利的经济目的,均应以或至少将自身包装为力图以传播真实信息为己任。如此一来,经济系统“盈利/不盈利”与科学系统“真实/虚假”的二元符码在媒体系统的运作中便产生了某种难以消珥的张力。在我国出版业与影视业转企改制的历史中,报社、出版社、电影厂等传统事业单位对文化企业的新身份难以适应,尴尬丛生,运营理念与具体机制遭遇重重矛盾,正反映了这个问题。系统论角度的深层原因在于,源自“盈利/不盈利”之二元符码的崭新期待,是传统媒体在计划经济时代所未曾遭遇过的,其与报道事实的传统期待存在冲突,而我们必须认识到,作为市场经济主体,媒体自身盈利并存活的需求,与作为传播受体的大众,对于真实的知情权,二者均具有充分合理的系统指向性。时至今日,客观情势自不允许我们继续抱持媒体应与赚取利润这种功利性考虑隔绝的传统观点。必须承认,这是两个能获得独立证成之命题间的矛盾,亦即康德所谓二律背反。正如有论者所谓:“它们(媒体)是在同一个机构之下,同时担负了学校与百货公司相似的双重责任。”〔24〕[美]W.施兰姆:《大众传播的责任》,程之行译,台湾远流出版公司1992年版,第28页。

区别于售出商品并赢取利润这种“百货公司”意义上的经济任务,我们不妨将以企业形式存在的当代媒体作为“学校”的责任称为社会责任。究其根本,任何企业除了使自身在市场竞争中存活下去这一经济任务以外,都存在不同种类和程度上的社会责任,即使相当大比重的企业在担负或宣称担负自身的社会责任时,仅仅是为了树立良好的自身形象以便赚取更可观的利润。原因在于,任何类型的产品除了换取利润的先天使命以外,也必然承载着社会公众的某种价值期待。而媒体企业的关键性独特之处在于,社会公众对其所产出之“商品”的期待是包含某种道德要求的,它并非如普通商品那般基于单纯功用性与便利性的诉求。那么,决定一个媒体是否成功以致是否可以继续存活的标准,究竟是其产品的客观价值,还是其是否有效地赚取了利润?对于其他类型的企业来讲,这二者是基本统一的,具有充分功用性与便利性的产品或服务,自然可以帮助企业赚取利润。而对于媒体这一特殊类型的企业来讲,情况则往往并非如此。原因在于,真正符合真实性与客观性这一传播之核心要求的媒体产品,并非总是甚至经常无法帮助媒体企业赚取利润,而富有戏剧性、娱乐性乃至煽动性的媒体产品,却更加能够与现实的市场需求相对接。正是由于这个原因,为了迎合短期市场需求而放弃新闻伦理的媒体行为,并不鲜见,这是令人遗憾但必须面对的现实。如此一来,上述决定某个企业是否成功的标准,在媒体这一特殊类型的企业身上就发生了分离,而这种分离的深层原因,正是媒体系统中经济系统与科学系统二者间的符码冲突,这导致了媒体型企业特有的尴尬。

由此引申出一个问题:我们对媒体所提出的具有道德色彩的价值要求是否恰当、必要或至少不可避免?笔者认为,这种要求的必然性很大程度上源于道德话语在实践理性深层结构中无法替代的说理性内涵,及以此为基础所获得的独特性地位。〔25〕Vgl.J.Habermas, Erläuterungen zur Diskursethik, 6.Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2015, S.107-108.有关道德话语的特殊内涵,哈贝马斯曾以kognitiven Gehalt来指明,直译应为认知性内涵,意指某种价值判断获得超越于个人伦理与实用性考虑之普遍认同的可能性,但认知的提法出现于实践理性的语境中,或许存在引起误解的风险。因此,本文权且采用说理性的表述,以彰显道德判断的此种特征。更妥帖的译法,容再斟酌。Vgl.J.Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1996, S.11.任何时代和民族的法律系统,在立法的环节中,均以特定时空环境中最低限度的道德为底线,也正说明了这个问题。围绕这一问题,在传播理论的发展历史中曾产生过两种路径,分别是压制主义与放任主义。二者分别代表在此问题上两种对立的价值选择,虽然各自均在某一种方向走得太远,以致存在极端化的偏颇之处,但从理论上讲,却代表着两种理论体系上的“理想类型”,为后世的理论建构、制度设计与策略选择提供了宏观的方向性指引。从深层看,这两种路径分别以秩序和自由为自身的价值基础,代表着不同时代与民族对于媒体之意义关联的独特理解,而这两种独特的价值预设又以两种存在差异性乃至对立性的历史观为前提,这两种历史观在个体与集体价值次序的问题上存在分歧。从传播理论的思想史来讲,在压制主义看来,国家代表着一种伦理精神,自身的存在即是最终目的,享有超越于个体的权力,而个体的最高责任,则是成为这种集体的一份子。以这种观念为指引,压制主义传播理论认为,媒体存在的价值与意义在于为集体创造和维护秩序,媒体产品的内容与形式均应以此为最高准则。在媒体产生与发展的历史长河中,此种样态的典型代表存在于文艺复兴时期,掌握着神权的僧侣,同时享有判定何者为真理进而具备传播价值的排他性资格。〔26〕同前注〔24〕,施兰姆书,第 81~83 页。与此相对,放任主义则认为不存在人格意义上的国家,任何集体均应以为个体谋福利的工具形态而存在,原因在于,个体远在集体存在之前即享有健全的认知理性和天赋的自然权利。因而,媒体的最大价值在于为享有如此理性和权利的个体,创造和维护“意见的自由市场”,媒体产品价值的实现,端赖自由市场中那只“看不见的手”。在16至17世纪的欧洲,伴随着民权与知识革命,启蒙思想成就了这种媒体理论的典型代表。〔27〕同上注,第86~91页。以上述两种指导思想为基础,不同历史时期与民族地区的媒体实践呈现出存在显著差异的具体形态。

不过,这两种理论路径所据以为基础的价值内涵,均不能代表媒体终极的理念基石,无法体现其所应面对的核心道德诉求,这也是二者均存在矫枉过正之硬伤的深层原因。笔者以为,究其根本,媒体存在的最终理由,既非保障秩序,亦非维护自由,而在于通过发现与传播事实原貌来实现求取真相的价值。只有在这个层次上,媒体系统才被赋予了其在当代社会所应具备的独特功能。从这个角度来讲,不论是压制与秩序,还是放任与自由,均是为了创造良好的条件以便能够促成发现与传播事实真相这一项最终的价值。甚至,我们可以不夸张地讲,新闻自由并不是终极独立的价值,它只是有助于实现媒体价值的某种作用条件。同样的道理,在法律价值的序列中,一个法理型权威的现代国家,之所以要保障人民法院独立行使审判权,其最终目的在于以此为途径实现作为终极法律价值的司法公正。原因在于,只有公正这项价值,才是促使人类社会选择法治这种社会管理模式的最终理由。

(二)司法与媒体间的激扰与耦合

上述系统特征与价值基础,代表着媒体立足于全社会大系统这一基础环境的独特功能与前提条件,也奠定了其与该环境中其他功能系统间发生关系时应当坚持的准则。以此为基础,从原理上讲,一如各种功能系统之间的关系类型,媒体系统与包括法律系统在内的其他功能系统间应为一种结构耦合式的关系。简而言之,结构耦合(strukturellen Kopplung)是指两个系统互为环境的关系。它既使得诸系统相互分离,也使其相互联结。〔28〕同前注〔2〕,Kneer书,参见第 62~63 页。在结构耦合这一概念下,诸系统间表现为某种“你中有我,我中有你”的关系,亦即互为系统与环境。二者之间产生关联的方式表现为“激扰”(Irritation)(激励或干扰),〔29〕同上注,第71页。它是系统进行感知的形式,且仅能由环境单向作用于系统。在激扰产生的瞬间,被激扰的系统本身所能做的,只是在其固有结构的荧幕上将激扰记录下来,在未经甄别和切换之前,其并非具有相关意义的系统指令。〔30〕同前注〔6〕,Luhmann书,第 443页。从原理上讲,对于法律系统而言,结构耦合本无法将源自环境的规范直接录入其运作中,它们只会引发激扰。法律系统对于被记录下的激扰具有一定的选择性,亦即,法律系统与其他类型系统发生结构耦合的情形,与法律系统的固有结构以及固有运作一样,是有特定的逻辑与规律的。可以想象,如果法律系统与环境间并非结构耦合的关系,而是无限制地暴露在全社会系统这一环境的压力之下,它将无法专注于特定的激扰。这些来自环境的压力会使法律系统变异,在特定情形中诱发系统将合法解释为不法或将不法解释为合法。

易言之,从逻辑上讲,在法律系统与媒体系统间结构耦合的关系中,媒体系统作为法律系统的环境对其形成激扰,法律系统有选择地在其固有结构中对激扰进行记录和纳入,并将其转化为系统内部的信息完成进一步的认知与规范操作。这种有待被筛选的激扰,将会唤起法律系统与环境事件之间的共振。〔31〕同前注〔23〕,Luhmann书,第 34~35页。这其中有以下两个层面的含义。首先,激扰仍应以法律系统运作本身的闭合性为基础,法律系统是否以系统内自主调试的方式,对其中处在某些频次上的激扰作出回馈,应由系统本身的固有结构所决定。其次,进一步讲,激扰并非直接作用于系统的指令,它只能间接地与系统发生关系,系统有权选择是否以自身的结构对其形成共振,抑或漠视。总之,源于激扰的共振,反映出系统与环境间并非指令与服从式的直接关系,而应是信息与采纳式的间接关系。这两层含义代表着系统与环境(法律与媒体)间互动的外部准则,应当被自始至终地遵守。否则,环境对系统所形成的积极激励将蜕变为消极干扰。并且,这种蜕变是不可逆的。原因在于,环境中的信息进入系统的方式一旦被系统识别和记忆,其与系统发生关系的固有值就会形成,而这就犹如人与人之间的深刻的第一印象,是很难再从环境一端进行短期重组的。略为形象地讲,处在耦合关系中的系统与环境,就好比在不具有上下级隶属关系的平等主体之间,一方是否在制定行为方案时对另一方所形成的激励和诉求有所接纳,以何种方式和程度接纳,应是一个自主选择的过程。它是主体间所展开的主动策应,而非被动服从。谓之“共振”,即旨在杜绝一种“振与被振”线性理解,勾勒这种平行关系的自主特征及对等风格。

以自主及对等的结构耦合关系为背景,法律系统对于系统外部事实认知将环境中的信息纳入系统,并经由转换成为自身系统的有效信息从而进行下一步的操作。认知的动机具有多样性,法律系统可能基于政治策略、道德压力或某项技术的革新而展开认知。即便认知的来源多样,它的过程也总是要将外部信息转换为系统内部可进行持续操作的信息,如通过立法将某项道德准则转换为法律原则。卢曼也正是在这个意义上指出,系统借助于纲要,使自身与环境的关系变得丰富,〔32〕同上注,第87~88页。但这应仅限于系统的立法期待层次,与其司法裁决层次无涉。而透过赵春华案等热点案例,不难发现,作为环境的媒体,恰恰乃至往往对司法论证的认知结构以及规范运作形成了双重干扰,进而有损于理想的结构耦合状态和法律系统的总体功能。

(三)司法与媒体间耦合错位的机理

需要厘清的前提性认识在于,如果我们认为媒体影响了司法,那么它是如何影响的?单纯从逻辑上讲,存在三种纯粹分析性的假定:首先,媒体单纯转述某种因素(意见)即实现其影响;其次,媒体将某种现有的意见系统化、片段化甚至戏剧化,进而使其获得更有力的表达高度与市场份额,最终实现对环境中其他系统的影响与干预;最后,媒体纯粹创制乃至捏造了某种意见从而实现影响。显而易见的是,如果媒体通过单纯系统转述即获得了对司法的影响,亦即是说,在这个语境中,媒体系统的输入与输出是等值的,那么,我们很难再认为司法在这种语境中受到的影响是一种所谓“媒体对司法的影响”。原因在于,值得探讨的关键问题应当表现为,媒体本身是否存在某种能够并且在实际上对司法形成影响的特有机理,而非媒体所单纯承载的意见对司法形成了影响。亦即,“媒体影响司法”不应也无法被还原为“媒体中的意见影响司法”。若症结仅在于后者,前者就演变为逻辑上的假问题。

因此,上述三种可能性中的第一种应当予以排除,因为它即便在某些特殊个案中属实,也不在本文所应探讨的主题范围内。与此相对的另一侧极端表现为,媒体完全反客为主,不以任何系统输入为基础地制造系统的输出,这代表着媒体系统已完全异化,符码和纲要均告解体。这种状态,已无法用简单的病态来表征,按照前述思想史中自由放任主义的提法,这样的媒体系统自然会在“意见的自由市场”中被快速淘汰,自然亦超出了本文所欲探讨的理论范围,它与上述三种可能性中的第三种相对接。卢曼指出,媒体尤其是大众媒体,规定着这个世界被人们读取的方式。〔33〕同前注〔23〕,Luhmann书,第 98页。这种观点的意义在于指出,媒体既非单纯的传声筒,机械复写着这个世界的原初面貌,亦非向壁虚构的梦工厂,凭空制造自己的“世界”作为系统的输出。以此观点为标尺,以上三种逻辑上的可能性只有第二种中肯得当,而其余两种均存在矫枉过正的偏颇之处,代表了对于司法与媒体间关系问题的简单化或极端化描述,不符合当代社会对媒体系统的功能预期,无法揭示出二者间现实错位的问题结点。

必须认识到,从性质上讲,上述是一种社会学意义上的描述性分析,而非法哲学角度的应然探讨,意在提取出能够对现实中二者关系进行解释的框架,而非搭建具有规范性指引功效的应然模型。只有以这种描述性与解释性的研究为基础,建构性与规范性的工作才能够获得据以展开的基础。笔者认为,从实然的角度来讲,如果我们承认媒体至少在某些争议性热点案件中对司法产生了影响,那么这种影响应该是以前述第二种途径展开的。亦即,媒体虽然仍以传播者的角色自居,但其对系统的输入进行了基于自身运营需要的某种加工,这种加工可能表现为对现有意见的整合、摘取抑或调试,以使其得以系统化乃至戏剧化,从而发挥媒体系统意图其具备的针对性与指向性。诚如有论者指出:“大众传播,惟有对现存的态度因势利导,才能对人类的态度与行为有所影响。”〔34〕同前注〔24〕,施兰姆书,第72页。这种过程或可被概括为“在引导中传播,在传播中引导”。正是在这个意义上,卢曼指出,媒体通过营造某种氛围来调节着个体对他人意见的读取和感知。〔35〕同前注〔23〕,Luhmann书,第 52~53页。所谓调节,即是意在强调,这种过程既不是单纯复制某种意见,亦非凭空生产系统的输出。

媒体作为独特的系统,有权保有自身看待其所处之环境的特定视角,这正如著名符号学家艾柯所指出,通过自身的符码,系统得以从事实的连续性中,摘取出不连续的情境,并将其另行组织成为对于我们的沟通目的来讲具有重要意义的整体。〔36〕Vgl.U.Eco, Einführung in die Semiotik, 8.Aufl., München: Wilhelm Fink Verlag, 1994, S.38.正是在这种组织行为的过程中,媒体作为系统的自主性方得以体现。而这种自主性,恰恰是通过媒体系统自身特有的符码来彰显,通过其独特的符码,什么是“重要的”才能够被建构和筛选出来,媒体对个体感知他人意见的方式和范围才得以形成某种调节的作用。用韦伯的话来讲,媒体“构建”出特定的“理想类型”,这是一种自然而然的选择和取舍过程。但问题仍旧在于,在当代社会,以司法论证为核心运作环节的法律系统,具有高度的专业依赖性与严厉的决断既判性,这决定了媒体系统在与其发生关系时应当秉持更为克制与审慎的姿态。从这个角度来讲,法律系统具有一种其余种类社会功能系统并不具备的特殊属性。亦即是说,即使媒体系统在某些时刻总是不免去“构建”某种特定群体所需要看到的“理想类型”,并且人们不得不接受这种或许应当被理解的事实,法律系统也必须严格保有在某些系统运作环节上不被触犯的权利。在这项权利的行使中,司法论证不仅排他性地独占着分派“合法/不合法”这一二值选项的资格,也应当按照法律系统运作的技术条件,针对进入或试图进入结构耦合关系中的媒体系统,要求其在必要的时刻保持缄默。与此相似,卢曼曾更加直截了当地指出,负责生产大众媒体沟通的组织很多时候依赖于臆测,对于什么是可被期待或可被接纳之事物的臆测。〔37〕同前注〔23〕,Luhmann书,第 11页。这种臆测,很大程度上表现了艾柯所谓系统围绕什么是对于人际沟通来讲之重要者的选择。同样,回看赵春华案等当代热点案例,如果我们过多地探究相关媒体在报道此案时的初衷和动机,不免形成对某种“臆测”的臆测,但是从客观效果上来看,或可认为,在该案中媒体报道对一审判决的评价客观上形成了对二审司法论证过程的干扰乃至压制,最终导致法律系统的运作产生某种程度的错位。不夸张地讲,这实乃法律系统的非正常认知过程。

从理论上讲,法律系统与其他类型之功能系统产生交涉的惟一集合是被纳入法律系统进行评价的环境事件(个案事实)。每个系统会以自己特有的视角对该环境事件进行观察,并以特有的二元符码给出评价。例如,针对同一个商业行为,经济系统与法律系统给出的评价往往并不一致甚至相互冲突。在正常情况下,这种交涉本不应影响法律在自身系统内进一步使用二元符码进行规范操作的过程。但在某些特定的病态语境中,这种交涉会导致法律系统规范操作的效力衰减,甚至功能失当。在这种情况中,媒体系统在其运作时针对于同一段信息所占用的很可能是法律系统独有的二元符码,并作出“合法/不合法”的评价。这种跨系统评价如果进一步被全社会系统误认为法律系统本身的输出进而接纳,法律系统的专业性则遭到侵蚀,它做出的合法性评价的权威性同时会被削弱。这表现为媒体对于何为“重要”者的筛选主动或至少被动地介入了司法论证的领地,形成了某种具有拟制裁判功能的话语霸权,进而将导致法律系统与环境相区隔的边界变得模糊进而逐渐与环境趋同。在某些特定的舆论和文化氛围中,该种情形甚至体现为媒体对热点案例发表的相关评论被视为权威性法律意见,司法判决一旦与该意见有所出入则难以令人信服。〔38〕德国近年来甚至出现被称为“诉讼公关”(Litigation PR)的民间行业,与律师业务不同,其帮助当事人在案件程序期间处理与媒体之间的关系,从而营造对诉讼请求有利的舆论氛围与公众形象。Vgl.Stefan Ernst, Medien, Justiz und Rechtswirklichkeit,Neue Juristische Wochenschrift, 2010, Heft 11.S.744.在此氛围中,法律与媒体系统的功能被混淆,异化了的媒体拥有了类似合法性判定方面的权威性,无疑将使其所发表的言论变得充满风险。

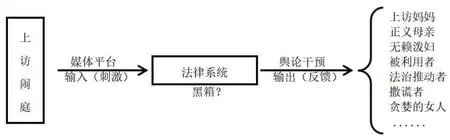

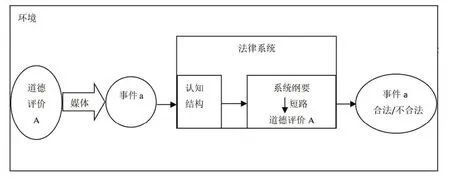

不得不承认,围绕赵春华案等具有高度道德敏感性的争议性案件,媒体对其间社会舆论的主流观点形成了某种程度的引导,造成了相对于司法机关来讲压倒性的话语优势。这种优势模仿乃至僭越着法律系统的专业领域,却恰恰被视作某种比法律系统自身更为“专业”的意见。更有甚者,在某些情况下,媒体系统对法律系统的规范评价功能形成这种消极影响之外,渗入法律系统内部的认知结构,使法律系统面临指向未来不特定环境事件的格式化规范隐患。在这种情况中,社会公众对于案件做出的道德评价本属于法律系统之外的环境信息,媒体发挥的影响却表现为将这种信息与法律系统的认知结构进行对接,而这其实是一种系统的短路。如果这种道德评价基于某种动机而得到鼓励,亦即它被认知为纳入法律系统未经转换即可得以使用的某种隐性规则,这就相当于用道德系统的纲要置换了法律系统的纲要,这实则表现为对“合法/不合法”二值分派产生主导效果的已然不再是法律系统本身的标准(图八)。据此,道德系统在法律系统实际运作之前形成了预判,这种预判通过媒体这样的桥梁直接被认知为有效的规范并得以适用。〔39〕系统理论指出,在现代社会众多功能系统中,媒体系统与道德话语之间具有独特亲缘性,媒体尤其是大众媒体,道德尤其是日常道德,在双方的再生产过程中交互扮演着无可替代的角色,彼此间具有无法复制的高度敏感性。同前注〔23〕,Luhmann书,第46页。很显然,此种道德评价并未通过有效的立法程序转换为法律系统本身的纲要,而是作为一种异己指涉对法律系统的二元符码的正常功用产生了干扰。这将导致法律系统最终对环境形成的输出,已然不再是法律系统本身应当产出的专业性评价。原因在于,待决个案先经由法律系统的环境获得了道德评价,这一道德评价被法律系统直接认知为规范信息得以适用。很显然,在实践中,专业的法律评价与道德评价难以在所有的案件评判上取得共识。如此一来,法官所面临的系统外压力,可想而知。

图八 道德对法律系统的纲要置换

众所周知,某个案件之所以会成为社会热点,多半是源于某一部引起争议的规范性法律文件。赵春华案一审法院招致舆论热议的根源,往往被归结为我国目前的枪支鉴定标准。一二审期间,伴随着媒体的持续关注,“让大妈回家过年”的民间道德性甚至情感化呼声日益高涨。在此期间,有记者采访了作出一审判决的天津市河北区人民法院,原审经办法官指出,该案审理的法律依据虽无明显瑕疵,但案件审理在情理与社会效果方面没有进行过多考虑,判决产生的社会效果确实超出了预料。〔40〕参见《法院谈射击摊大妈获刑:判决时情理上考虑得不多》,凤凰咨讯网,http://news.ifeng.com/a/20170118/50595631_0.shtml,2019年2月3日访问。这似乎言明了二审改判的深层动机。在此案目前所呈现出的处理结果中,不难发现,法律系统承担的首要功能不再是对纳入其中的案件信息形成“合法/不合法”的系统分判,而是对此分判作出是否合乎民意、民情等法外社会效果要求的界定。但是,不得不承认,该种界定并不能在法律系统的纲要下,以“合法/不合法”的二元符码为催生框架,法律系统的功能因此而发生紊乱。实际上发生的事情表现为,为了最终完成“合法”或“不合法”的化约任务,法律系统不得不衍生出一个转化机制,将本不属于法律系统的评价标准转化为自身的纲要,从而完成某种名义上的“合法性判断”。显而易见的是,这一转化并非法律系统本身具有可持续性的规范机制,在依照某种法律系统之外的短期社会效果界定案件性质归属的同时,对法律系统的闭合性进而运作的可预测性形成了指向未来的分化。这一转化机制由媒体系统所承载的舆论压力所激发,使得未经法律系统认知结构过滤与切换的环境信息径行进入系统内部,成为某种具有异化权威的隐性规则,介入甚至取代了实证法规范本身对赵春华涉案行为进行合法性判定的技术过程。

上述探讨映射出媒体与司法论证进而法律系统间两种具有递进关系的典型性病理关联。首先,由于特定的体制性或文化性原因,媒体所附带的道德评价单纯地介入司法论证的规范环节,使案件审理的过程受到法律系统之外信息与因素的消极影响,法外功能系统的二元符码代替法律系统行使针对社会行为的定性与化约功能,这表现为系统个别运作过程(个案审判)的符码紊乱,可谓之“符码置换”。其次,以相同或相似的因素为背景,媒体所承载和释放的公众舆论不再满足于对个案审理过程乃至结论的道德属性进行指摘,而径行展开对其合法性的评断。如果这种评断对司法论证产生影响,那么法律系统的运作过程将会演变为,尽管对社会行为发挥定性与化约功能的仍旧会是“合法/不合法”的二元符码,但主导符码分配的规则却已转换为道德、经济等非法律系统的纲要,可谓之“纲要置换”。这表现为一种法律系统的结构性认知障碍。相较于第一种情况,法律系统在这种情况中受到的影响更为消极。原因在于,如果我们把第一种情况中的符码置换比作一部用电器在特定瞬间(个案)中的“断电”,那么第二种情况所反映出的认知障碍则与纲要置换就可以被看作是一种结构性的“短路”。与前者相比,后者存在于系统中的风险是指向未来的。另外,在纲要置换的语境中,表面上对案件审理发挥主导作用的仍是“合法/不合法”的符码,而实际上指导二值分派的已不再是现行有效的法律规范本身,因此,该种情形的迷惑性与隐蔽性更强,使法律系统的异化发生在更为深入的层次。如果我们将符码置换视为法律系统的权威性被其他类型的功能不恰当地占用,那么纲要置换则更加类似于法律系统的傀儡化,其权威性已所剩无几。

如此一来,法律系统独有之合法性评价功能即遭分化,其方式表现为法律系统的符码运作或纲要构成受到媒体系统不同程度的解构。前者代表着法律系统闭合性在某具体个案中的受损,后者则使法律系统闭合性的客观基础受到影响更为深远的拆解。如此一来,生成于法律之外其他社会系统的价值诉求和环境信息,在未经法律系统内部转换机制有效筛选与加工之前便得以渗入法律系统,并作为某种隐性规范对当下与未来的案件审理形成不成文的主导。至此,我们所面对的已然不再单纯是法律系统个案性的功能紊乱,而是其与所处环境间的界限崩塌和退化趋同。

卢曼曾指出,人类社会的分化与整合依循着由片段式分化到层级式分化再到功能式分化的线索。〔41〕同前注〔7〕,Kneer书,第141页。当然,由层级式分化向功能式分化的概括,在多大程度上能够对当代社会形成有效的描述与解释?这种疑问也从未停止。同前注〔7〕,Luhmann书,第51页。在当代社会,不同社会领域之间首先按照功能差异的方式被分化,进而再以功能互补的方式被整合。这种互为背景、和而不同的关系被系统理论称为结构耦合。理想状态下,耦合着的各种系统间应是一种差异中对等的关系。这种耦合代表着以功能分化为基础的整合效果。整合始终应以分化为前提和预设,而分化则是一特定类型之系统功能得以发挥的核心前提,它以该系统的独立符码和自主纲要为出发点和落脚点。〔42〕同前注〔23〕,Luhmann书,第 36页。但遗憾的是,正如上述,透过赵春华案等某些当代热点案例,法律系统与作为其背景和环境而存在的其他类型社会系统之间,呈现出一种层级压制甚至结构趋同的格局。不得不承认,这不仅是系统间结构耦合关系的变异,也体现出功能分化式社会形态向层级分化式或片段分化式社会形态退化的风险。原因在于,如果我们将公众舆论对法律系统特有之二元符码,在个案审判中的分派过程产生主导的现象,视为道德话语对法律系统的层级压制,那么法律系统认知纲要本身被置换的过程,则代表着该系统与其环境间的结构趋同。而不同社会领域间形成难分彼此或层级分化式关系,正分别是片段式和层级式分化形态的典型特征。宏观上讲,这是现代社会的反向演化。

(四)司法与媒体间耦合重构的标准

显而易见的是,在理想的运作状态中,媒体系统对于某一案件审理的报道,正如它对于其他类型事件的处理一般,应当以“真实/虚假”为自身的二元符码。由于各自的符码及以此为基点所承载的社会功能截然不同,媒体系统对于案件审理的报道不应当模拟法律系统对于个案事实的规范评价。在全社会系统中,媒体只有将输入其中的信息以“真实/虚假”的形式进行输出才符合其使命与角色。亦即,对于社会受众而言,媒体承担着“如实报道”的期待,而非全能地对它所接纳的信息展开各种不同类型的价值判定,更不是对个案事实合法性的评断。即便媒体系统输出的信息带有其他种类系统运作的痕迹,这些痕迹也是在进入媒体系统之前业已达成的。如法律类新闻是将法律系统已经形成的判决通过媒体特有的手段处理成一篇客观的报道。同理,经由法律系统处理的信息再进入到媒体系统中时,媒体系统对其完成的运作则不再能称之为法律沟通。如在赵春华案中,媒体系统对于一审判决的报道纵使附带“合法/不合法”的价值判断,它也应与法律意义上的系统运作无关。在法律系统与媒体系统合理的结构耦合中,媒体即便对司法判决使用“合法/不合法”的表述进行评价,这也并不应实际影响该判决的法律属性。这就好比人人均有权对某个判决发表自己的看法,但判决本身的合法性终究只能由法律系统来评断。易言之,包括媒体系统在内的其他功能系统无一例外地均不具备使用“合法/不合法”这组二元符码完成法律沟通的资质。否则,当法律系统与媒体系统的互动发生变异,前者将后者所传递的信息无规制地复写在自身结构的荧幕上,媒体系统势必诱发法律系统做出失当的信息输出。

据此,应当认识到,在由包括媒体系统在内的各种功能系统所形成的环境中维持法律系统必要的闭合性,是催生系统间结构耦合式健康格局的必要前提,也是保持当代社会正确演化方向的内在条件。以上文对司法与媒体间病理性关联的学理探讨为基础,可将重构这种理想之耦合关系的应然标准,归结为以下两个方面。

首先,就法律系统方面来看。应当充分认识到司法论证在系统功能发挥中的核心角色与独特要求,并对其自身于不同类型之场域中所遭遇到的激扰进行区分对待。这要求法律系统在坚持自身的价值过滤与信息筛选机制的前提下,对激扰进行客观的编排和有效的甄别。以此为基础,它应将针对系统内评价性个案审判环节(符码分派)所形成的激扰视为干扰(反向激扰、共时性激扰)予以过滤;将面向系统内认知性规则的优化(纲要改良)所形成的激扰,有选择地视为激励(正向激扰、历时性激扰)以向未来的立法论证环节传递,并于自身结构中的适当位置,设计能够对正向的历时性激扰形成二阶激励的有效机制,促成法律系统与媒体系统间激励共生的良性耦合。诚然,若从哈贝马斯的视角来看,那些被司法论证环节视为反向激扰从而得以过滤的系统冗余,恰恰也代表着功能系统以外的生活世界,对系统本身过度专业化、科层化以致殖民化的运作逻辑,所展开的无可避免之正当性追问。〔43〕Vgl.J.Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 13.Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2015, S.14.这自然需要通过提高司法判决文书的说理性与公开性来逐步缓解。略微形象地讲,只有司法论证进而法律系统避免将自身神秘化为一个独断的“黑箱”,它才有可能不再被媒体系统及其所装载的大众舆论情绪化为一个道德的“黑箱”,反之亦然。从这个角度讲,法律系统互为条件的闭合性与权威性之间,存在着某种合理的循环论证。

其次,从媒体系统的角度讲。在持守新闻自由价值的同时,媒体应以传播信息的真实性为其深层的理念基础,明确新闻自由实乃求取真相这一系统终极目的之必要而非充分条件的自觉意识,为自身的健康运作搭建正确的价值位阶与理念格局。这要求媒体系统在具体运作中,坚持不同类型功能系统间结构耦合的技术要求,作为法律系统的环境,尤其是当由后者之符码和纲要所主导的专业性司法论证尚未休止时,充分认识到法律系统自身功能发挥的特殊要求,尊重该系统对于环境信息的认知与转换机制,立足和满足于仅对其形成单向度的激扰,不应在与个案审理运作环节重叠的系统节点上,形成对司法机制做出实质性、共时性与个案性回馈的不当期望。特别值得强调的是,媒体系统应以“真实/虚假”这一组系统自身的二元符码,健全针对产生自大众舆论中的道德诉求展开筛选与甄别的过滤机制,避免如此环境中的多重信息被不加区分地引导,从而以媒体为平台,获得涉入和激扰司法论证环节的系统化强力。这是对媒体系统自身结构的维护和尊重,也是避免法律系统代码错位以及功能紊乱的内在要求。原因在于,根据系统论的基本原理,如果我们仍旧信服法理型权威的社会形态之所以被视为最优选择的那些底线性理由,那么本应建立在系统闭合性基础上的司法论证环节,并没有对道德、政治、经济乃至宗教等环境信息在个案中给予复写和补偿的能力。

笔者认为,以上述两点作为司法与媒体间系统运作的互动标准,才能有效地保证媒体作为环境对法律系统所形成的期待是正向的,法律系统围绕媒体激扰所展开的修正与回馈是有效的。只有符合了如此标准,司法与媒体间的关系才称得上是系统论中所谓的结构耦合。

五、结语

从系统论的角度讲,司法与媒体的关系可被抽象为法律系统与其所处环境间的核心关系。该环境中的多种形态的舆论,正是透过媒体系统这样一座桥梁,与作为法律系统关键环节的司法论证产生联系。在这种联系中,司法与媒体以一种结构耦合的形式影响着彼此。作为独立运作的系统,法律系统具有规范上的闭合性与认知上的开放性之双重特性。它的闭合性是其实现自身功能的首要前提,正是通过建立在“合法/不合法”之二元符码排他适用基础上的闭合性,法律系统才得以将其自身与环境进行必要的区分,从而实现其被赋予的特定功能。〔44〕Vgl.Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1972, S.300.在倡导司法自觉接受媒体监督的当代主流价值背景中,围绕该问题着力于保护案件审理自主性的制度设计仍有待进一步充实和细化。如中华人民共和国最高人民法院2009年印发的《关于人民法院接受新闻媒体舆论监督的若干规定》,其中第4条规定,对于正在审理的案件,人民法院的审判人员及其他工作人员不得擅自接受新闻媒体的采访;第9条规定,人民法院发现新闻媒体在采访报道法院工作时,对正在审理的案件报道严重失实或者恶意进行倾向性报道,损害司法权威、影响公正审判的,可以向新闻主管部门、新闻记者自律组织或者新闻单位等通报情况并提出建议。又如1965年生效、2018年修订的《德国新闻法》第4条规定,当向媒体提供信息会阻碍、干扰、延迟或危及未决程序的正当执行时,公权机关有权拒绝提供相关信息。本文着力于司法与媒体间相关学理问题的探讨,有关这些制度的得失利弊,容暂不过多涉及。原因在于,对于以稳定某种规范性期待为使命的法律系统来讲,认知开放性终归服务于规范闭合性,没有规范的闭合,认知的开放即为无的放矢。在法律系统的环境中,媒体系统作为以“真实/虚假”二元符码为运作基础的功能系统,其首要使命在于对全社会系统信息进行识别并展开传播。在这种识别与传播的过程中,它固然享有自身的运作领地与表达自由,但不能取代司法论证发挥“合法/不合法”之二元符码的分派功能,更不宜在纲要的层次上对法律系统的认知结构形成压制性期望。在当代社会,公众舆论借助于媒体系统的传播功能对法律系统形成激扰是无法回避的现实,也代表着具有正向意义的演化成就,但其应当处在一种合理的结构耦合关系中,始终坚守系统与环境的应然界限。这种结构耦合的首要特征在于虽对等而不同等,有差异而无压制,核心要求是维护法律系统应有的闭合性,尊重其符码与纲要运作的技术要求。从本体论上讲,法律系统承载着一种理性与克制的价值,它应秉持必要限度内的漠然性。卢曼系统论法社会学素来以解释性、描述性自居,这种理性与克制其实表征着它深层的法哲学立场,也是促使本文在强调司法判决法律效果与社会效果相统一的今天,为法律系统的闭合性寻找新论据的深层动机。