论债务人异议之诉的必要性

——以防御性司法保护的特别功能为中心

2019-07-27金印

●金 印

通过债务人异议之诉,债务人(被执行人)可以主张有利于自己的实体抗辩,阻止债权人(申请执行人)启动〔1〕这是债务人异议之诉的事前防御功能,即在不当执行开始之前禁止(潜在的)不当执行的启动,具体参见下文第“二(二)2.”部分。或推进〔2〕这是债务人异议之诉的事中防御功能,即通过中止和撤销执行措施阻止正在发生的不当执行,具体参见下文第“二(二)1.”部分。执行程序。对于有既判力的执行依据,例如判决或仲裁裁决,债务人只能主张既判力基准时也即庭审辩论终结之后发生的实体抗辩,例如给付判决生效之后的履行、免除、执行时效〔3〕关于执行时效(申请执行期间)问题,参见金印:《执行时效的体系地位及其规制方式——民法典编纂背景下执行时效制度的未来》,《法律科学》2017年第5期;霍海红:《执行时效性质的过去、现在与未来》,《现代法学》2019年第2期。等;对于没有既判力的执行依据,例如可执行的公证债权文书,债务人则可以主张所有时间段的实体抗辩,尤其是执行依据成立之前的、阻碍权利产生的抗辩,例如合同无效或可撤销等。

在比较法上,有关债务人异议之诉的重要法律依据是1877年《德国民事诉讼法》第686条(1898年修正后的第767条)。该条第1款规定:“针对判决确认的请求权的抗辩,债务人可以通过诉讼在原一审法院主张。”“针对判决确认的请求权的抗辩”即上文提到的实体法上的抗辩〔4〕法官应依职权(von Amts wegen)主动审查实体法上的抗辩(Einwendung)。参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2000年版,第82页;[德]本德·吕特斯、阿斯特丽德·施塔德勒:《德国民法总论》第18版,于馨淼、张姝译,法律出版社2017年版,第91页。和抗辩权〔5〕未经当事人主张,法官不得主动审查实体法上的抗辩权(Einrede)。例如对于时效这一抗辩权,我国《民法总则》第193条规定:“人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。”。1888年,约瑟夫 ·科勒(Josef Kohler)最先将该诉命名为“执行反对之诉”〔6〕其德语为“Vollstreckungsgegenklage”。Vgl.Josef Kohler, Ueber executorische Urkunden, AcP 72, 1888, 1, 4.。1931 年,汉斯 ·海歇尔(Hans Reichel)认为“执行抵抗之诉”〔7〕其德语为“Vollstreckungsabwehrklage”。Vgl.Hans Reichel, Widerklage gegen Vollstreckungsklage, AcP 133, 1931, 19, 20.一词更契合德语表达习惯。这两个称谓都传播广泛,但德国立法者最终采纳了“执行抵抗之诉”这一称谓。〔8〕《德国民事诉讼法》第767条的标题可以参见https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__767.html,2019年6月6日访问。

德国法上的执行抵抗之诉制度被《日本民事执行法》第35条、我国台湾地区“强制执行法”第14条继受。《日本民事执行法》第35条的标题是“请求异议之诉”,即若对执行依据项下“请求权的存在或内容有异议”,债务人可以提起“请求异议之诉”(第1款)。日本当今多数说追随德国通说,认为请求异议之诉是“程序性形成之诉”,诉讼标的是剥夺执行依据的强制执行力。〔9〕参见[日]中野贞一郎:《民事执行·保全入门》补订版,有斐阁2013年版,第260页。事实上,若严格遵循《日本民事执行法》第35条第1款的文义,请求异议之诉更应该是确认请求权是否(继续)存在的确认之诉。〔10〕这也是早期的德国通说。Vgl.Richard Schmidt, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, 2.Aufl., 1906, § 157 II, S.1012.中国大陆地区广泛使用的“债务人异议之诉”一词应源于我国台湾地区“强制执行法”第14条,该条的标题即为“债务人异议之诉”。我国台湾地区“强制执行法”并未照搬《德国民事诉讼法》第767条的抽象表述(即“针对判决确认的请求权的抗辩”),而是将德国通说〔11〕“针对判决确认的请求权的抗辩”是指“实体法上的(materiell-rechtlich)请求权”。Vgl.MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 767 ZPO Rn.58.反映在其第14条第1款,即对于“消灭或妨碍债权人请求(权)之事由”,债务人可以“向执行法院对债权人提起异议之诉”。

在2007年我国《民事诉讼法》修订之时,立法者建立了案外人异议之诉(第三人异议之诉),〔12〕参见我国2007年《民事诉讼法》第204条以及2017年《民事诉讼法》第227条。但并未引入债务人异议之诉(被执行人异议之诉)。〔13〕参见张卫平:《案外人异议之诉》,《法学研究》2009年第1期。为何我国《民事诉讼法》还要设立债务人异议之诉?当前学说主要列举了以下四点理由。第一,利用债务人异议之诉处理被执行人的实体抗辩是比较法上的通例,我国民事诉讼法也应该建立债务人异议之诉。〔14〕参见王娣:《我国民事诉讼法应确立“债务人异议之诉”》,《政法论坛》2012年第1期;朱新林:《民事执行救济制度的司法适用与立法完善——以民诉法第225、227条为中心》,《法治研究》2015年第1期。第二,再审和债务人异议之诉的审理对象不同,再审在于纠正既有裁判的错误,债务人异议之诉则在于审理新发生的实体事实,再审不能替代债务人异议之诉。〔15〕参见朱新林:《论民事执行救济》,中国政法大学出版社2015年版,第178页。第三,当前司法解释类推适用异议复议程序的做法〔16〕《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》(法释〔2015〕10号)第7条第2款规定:“被执行人以债权消灭、丧失强制执行效力等执行依据生效之后的实体事由提出排除执行异议的,人民法院应当参照民事诉讼法第二百二十五条规定进行审查。”不足以保护债务人的实体权利。〔17〕参见庄诗岳:《论被执行人实体权利救济的路径选择》,《河北法学》2018年第10期。第四,在执行程序启动或推进的过程中,执行依据项下的实体法律关系(旧法律关系)可能已经发生变化,进而与当前的实体法律关系(新法律关系)不符,被执行人有足够的正当性排除实体权利基础已不复存在的强制执行。〔18〕参见陈娴灵:《我国民事执行异议之诉研究》,湖北人民出版社2009年版,第135页。

以上四点理由均不足以论证为何中国法必须建立债务人异议之诉。首先,利用债务人异议之诉处理被执行人的实体抗辩的确是比较法的通行做法,但比较法只能作为中国立法者的参考资料,难以成为约束后者的实质理由。其次,债务人异议之诉的审理对象固然不同于再审,但为何必须设立具有独立审理对象的债务人异议之诉呢?上述第二点理由其实没有回答债务人异议之诉为何必要这一问题。再次,异议复议程序不适合审查债务人实体抗辩这一论断虽然正确,但它只回答了应该以何种形式的程序审查债务人的实体抗辩这一后置问题,并未回答为什么要在执行前或执行中审查债务人的实体抗辩这一前置问题。上述第三点理由试图通过回答后置问题代替回答前置问题。最后,上述第四点理由虽然比较实质,但是还存在两点不足。第一,对于没有实体权利基础的强制执行(不当执行),为何必须新建立债务人异议之诉加以救济呢?在强制执行终结之后,现存的不当得利返还之诉(回复不当执行导致的财产移转)或损害赔偿之诉(填补不当执行引起的财产损害)为何不足以保护债务人?下文将在第一、第二部分通过阐述债务人异议之诉的体系地位以及防御性司法保护的特别功能回答这一疑问。第二,立法者和实务界担心债务人异议之诉会增加法院的司法负担,甚至会沦为债务人拖延执行的不当手段。现有的理论尚未准确评估债务人异议之诉可能导致的不利后果,下文将在第三、第四部分依次化解立法者和实务界的上述担忧。

一、债务人异议之诉的体系地位:给付之诉的“反对之诉”

(一)给付之诉:赋予强制执行力

原告(债权人)提起给付之诉的目的在于获得给付判决。相对于确认判决或形成判决,给付判决具有“强制执行力”。〔19〕对比较法上“强制执行力”(Vollstreckbarkeit)或“执行力”概念的继受,参见马登科等:《案外人救济制度研究》,法律出版社2016年版,第189页。强制执行力对强制执行而言至关重要。一方面,债权人因此享有“强制执行请求权”。〔20〕参见董少谋:《民事强制执行法学》,法律出版社2011年版,第8页。基于这一主观公权利,〔21〕“主观公权利”(subjektives oeffentliches Recht)一般是指公民对国家的权利,要求国家为一定行为或不为一定行为,以及承担一定的容忍义务。参见[德]哈特穆特·鲍尔:《国家的主观公权利——针对主观公权利的探讨》,赵宏译,《财经法学》2018年第1期。债权人可以要求国家(执行机构)按照法定程序强制实现其在判决项下的债权。另一方面,强制执行力为执行机构的强制执行提供了正当性基础。依法定程序采取的执行措施虽然直接侵入了债务人的人身或财产范围,但因缺乏违法性要件而不构成侵权行为,执行机构无需承担国家赔偿责任。给付之诉虽是获取强制执行力的最重要的程序,但现代民事诉讼法强调多元纠纷解决机制,权利人获取强制执行力的途径是多元的。除去诉讼程序,债权人还可以通过仲裁〔22〕根据我国《仲裁法》第62条,仲裁调解书、仲裁裁决书均为执行依据。、调解〔23〕根据我国《人民调解法》第33条第2款,经过司法确认的调解协议是执行依据。、公证〔24〕根据我国《公证法》第37条,经公证的以给付为内容并载明债务人愿意接受强制执行承诺的债权文书(可强制执行的公证债权文书)是执行依据。等程序获取强制执行力。强制执行力是所有执行依据的共通性效力,获得强制执行力的实体债权都可以借力执行程序得以强制实现。

(二)债务人异议之诉:剥夺强制执行力

从债务人异议之诉的定义——“请求以判决排除执行名义之执行力为目的之诉讼”〔25〕杨与龄:《强制执行法论》(最新修正版),中国政法大学出版社2002年版,第186页。——可以看出,债务人异议之诉的目的在于剥夺强制执行力。强制执行力是执行依据的核心效力,一旦执行依据的强制执行力被剥夺,强制执行就丧失了法律基础。所以,胜诉的债务人异议之诉判决(即剥夺了执行依据强制执行力的判决)会根本性地影响执行程序的进程,具体体现在以下三个方面:(1)必须中止、撤销正在进行的执行措施;(2)不得再采取新的执行措施;(3)若强制执行尚未开始,则不得启动执行程序。

债务人异议之诉以剥夺强制执行力为制度目标,其体系意义不可小觑,详述如下。

第一,债务人异议之诉和给付之诉的司法保护方向正好是相反的。给付之诉在做“加法运算”,赋予某项债权以强制执行力。在给付之诉胜诉后,债权人可以要求执行机构启动执行程序,按照法定程序强制实现其对债务人的债权。债务人异议之诉则在做“减法运算”,剥夺执行依据的强制执行力。在债务人异议之诉胜诉后,债务人可以要求执行机构中止、撤销正在进行的执行措施,不得再采取新的执行措施,或不得启动强制执行程序。从体系角度观察,债务人异议之诉是给付之诉的“反对之诉”(Oppositionsklage)。〔26〕《奥地利强制执行法》第35条和《德国民事诉讼法》第767条(债务人异议之诉)极为类似,该条确立的诉一般被称为“反对之诉”(Oppositionsklage)。Vgl.Matthias Neumayr/Bettina Nunner-Krautgasser, Exekutionsrecht, 4.Aufl., 2018, S.185.

第二,加减运算处在同一层次,债务人异议之诉作为给付之诉的反对之诉,也应获得与给付之诉同级的体系地位。理论上,每一个给付判决都可能对应一个债务人异议之诉,因为在给付判决生效之后,判决所固定的实体法律关系都可能朝着有利于债务人的方向变化(履行、抵销、免除等),债务人也就有提起异议之诉、排除没有实体权利基础的强制执行(不当执行)的现实需求。

第三,基于纠纷解决途径的多元化,强制执行力的获得程序是多元的(诉讼、仲裁、公证等)。但基于国家对强制执行权的绝对垄断,强制执行力只能通过诉讼(法院)被剥夺。如果说获得与剥夺强制执行力共同构成一个双向的司法保护,那么“获得”这一方向是“多车道”,而“剥夺”这一方向则是“单车道”。债务人异议之诉在民事诉讼法中的体系地位由此更加彰显。

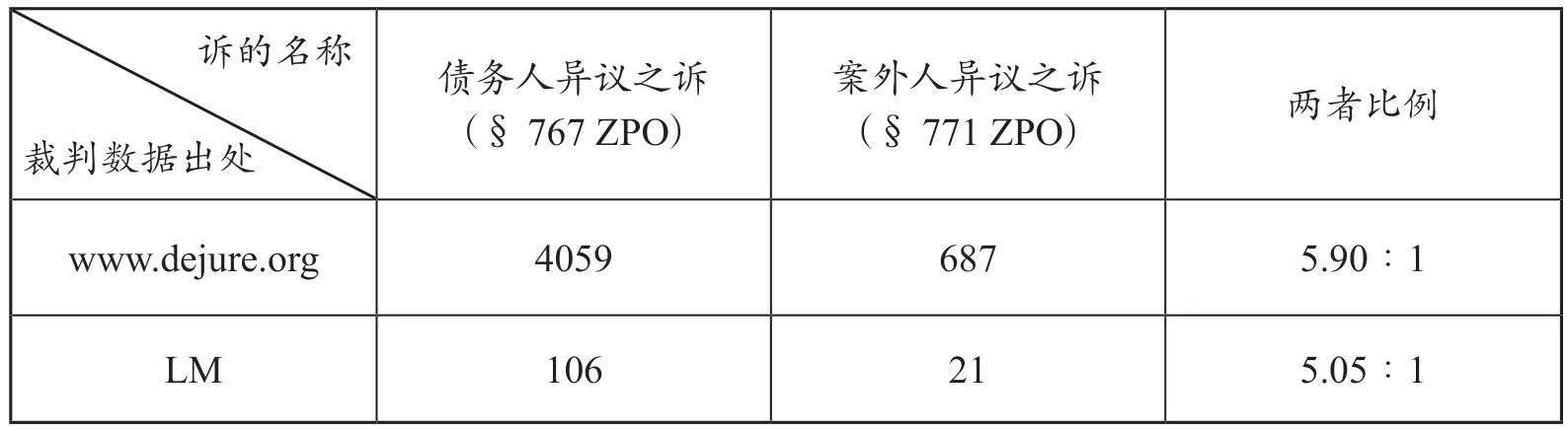

德国司法实践形成的两组数据也印证了债务人异议之诉的体系地位。下表1的第一组数据是“www.dejure.org”数据库〔27〕“www.dejure.org”是公开、免费的法律数据库。该数据库收集了单个法条项下相关判决的网络或纸版出处。收录的债务人异议之诉和案外人异议之诉裁判的数量。这组数据可以表明实践中债务人异议之诉的裁判数量是案外人异议之诉的近6倍(4059/687)。〔28〕统计期间起于该数据库建立、止于2019年6月7日。下表1的第二组数据是“LM”(Lindenmaier-Moehring)判例集收录的债务人异议之诉和案外人异议之诉裁判的数量(106/21)。〔29〕统计期间为1951年11月15日至2001年4月3日。该判例集只收录德国联邦最高法院(Bundesgerichtshof, BGH)作出的裁判。根据《德国民事诉讼法》第543条第2款,BGH只审理在法律上有重要意义以及有助于法律续造或司法统一的案件。第二组数据可以表明债务人异议之诉创造了更多的法律问题,对司法造法的贡献也更大。德国学者将债务人异议之诉比作实体法与程序法的“枢纽”(Dreh- und Angelpunkt),〔30〕Vgl.Karsten Schmidt, Vollstreckungsgegenklage - Prozessrecht und materielles Recht in der Bewaehrung, in: 50 Jahre Bundesgerichtshof: Festgabe aus der Wissenschaft, Band III, S.491.可见它在理论构建层面的重要地位。

表1 德国司法实践中债务人异议之诉与案外人异议之诉的裁判数量

我国法虽未建立比较法上的债务人异议之诉,但根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第7条第2款,债务人可以通过异议复议的形式主张有利于己的实体抗辩。自2015年5月5日该司法解释生效之日起,“北大法宝”案例数据库已收录825份援引该第7条第2款的裁判文书。〔31〕此为以“丧失强制执行效力等执行依据”为检索词,以“精确”匹配方式全文检索“北大法宝”数据库中的“司法案例”子库,统计期间为建库以来截至2019年6月7日所得的全部数据。这预示了债务人异议之诉在我国未来司法实践中的重要地位。

二、“剥夺强制执行力”的本质:防御性司法保护

(一)不当执行的两种救济方式

瑕疵执行有违法执行和不当执行之分。〔32〕参见骆永家:《违法执行与不当执行之损害赔偿》,《台大法学论丛》1978年第2期。违法执行是指违反程序法的执行,〔33〕具体是指违反程序法(尤其是强制执行法)规定的要件、程序或方法等,参见前注〔25〕,杨与龄书,第7页。例如强制执行被执行人及其所扶养家属的生活必需品,〔34〕参见我国《民事诉讼法》第244条第1款第2句。又如在案外人否认某项登记在自己名下的不动产属于被执行人的情况下,执行机构仍然查封该项登记在案外人名下的不动产。〔35〕参见《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第2条第3款。不当执行是指虽然符合程序法,但缺乏实体权利基础的执行,例如执行机构扣押了被执行人占有的某项动产,但该项动产是被执行人保管的他人之物,〔36〕在这种情况下,根据我国《民事诉讼法》第227条,案外人可以提起异议之诉,基于自己的所有权排除强制执行。参见王胜明主编:《中华人民共和国民事诉讼法释义》(最新修正版),法律出版社2012年版,第535页。又如执行机构冻结了被执行人的银行账户,但被执行人在执行依据成立后、执行程序启动前就主动履行了生效判决项下的全部债务。

违法执行主要通过异议复议程序加以纠正,即当事人请求法院宣告特定的执行措施违法,执行实施机构依据此类裁定中止或撤销相应的执行措施。〔37〕参见我国《民事诉讼法》第225条。对违法执行造成的损害,当事人还可申请国家赔偿。〔38〕参见我国《国家赔偿法》第38条;翁晓斌:《民事执行救济制度》,浙江大学出版社2005年版,第174页。对于不当执行,当事人可提起案外人异议之诉或债务人异议之诉,〔39〕我国当前司法实践通过类推适用执行异议复议程序审理债务人的实体抗辩。参见《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第7条第2款。请求法院宣告不允许实施某项执行措施或某个执行程序,执行实施机构将根据此类判决中止或撤销执行措施或不启动执行程序。对于已经终结的不当执行,当事人可以通过不当得利返还之诉回复不当执行导致的财产移转或者通过损害赔偿之诉填补不当执行引起的人身或财产损害。〔40〕参见舒瑶芝:《民事执行救济机制探析》,《法学杂志》2012年第7期。不当得利返还之诉或损害赔偿之诉仅具有事后矫正性质,案外人异议之诉和债务人异议之诉则具有事中甚至事前的防御功能。

(二)债务人异议之诉的防御性

胜诉的债务人异议之诉判决是“程序性形成判决”,〔41〕此为日本、我国台湾地区和德国的通说。参见前注〔9〕,中野贞一郎书,第260页;林洲富:《实用强制执行法精义》第13版,五南图书出版股份有限公司 2018 年版,第 117 页;Musielak/Voit/Lackmann, § 767 ZPO Rn.1.会剥夺执行依据的强制执行力,执行依据项下相应的强制执行就会失去正当性基础。〔42〕Vgl.Sonja Sojk, § 767 ZPO - Eine Gesetzeslektuere und Gesetzeskommentierung, ZJS 2013, 36; MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 767 ZPO Rn.91.一旦债务人将胜诉的债务人异议之诉判决提交给执行机构,该判决就成为约束执行机构的司法命令,执行机构必须采取相应的“反向执行措施”。〔43〕参见《德国民事诉讼法》第775条第1款、第776条。德国通说认为胜诉的债务人异议之诉判决虽是形成判决,但也属于该第775条第1款规定的“可强制执行的裁判”,可构成强制执行的基础(执行依据),债务人可据此要求执行机构中止或撤销相应的执行行为。Vgl.Musielak/Voit/Lackmann, § 775 ZPO Rn.3; MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 776 ZPO Rn.10.相比于不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,债务人异议之诉的防御性具体体现在以下三个方面:(1)中止或撤销正在进行的执行措施;(2)禁止执行机构采取新的执行措施;(3)若强制执行尚未开始,禁止执行机构启动执行程序。阻止当前的不当执行是事中救济,而禁止不当执行的启动是事前救济。

1.债务人异议之诉的事中防御功能

债务人异议之诉可以提供事中救济,通过中止或撤销执行措施阻止正在进行的不当执行。事中救济应是债务人异议之诉的题中之义,否则相比于不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,债务人异议之诉没有提供任何额外的司法保护。债务人异议之诉原有的德文称谓“执行反对之诉”或“执行抵抗之诉”也表明其有阻止现行的不当执行之效。

2.债务人异议之诉的事前防御功能

债务人异议之诉还应该提供事前救济,在强制执行程序开始之前阻止强制执行的启动,这是德国相关学说和司法实践长期发展的成果。债务人异议之诉要发挥事前救济的功能,阻止不当执行的启动,就必须允许债务人在执行程序开始之前提起债务人异议之诉。根据当今德国绝对通说,债务人最早可以在执行依据产生之时提起债务人异议之诉。〔44〕Vgl.BGHZ 120, 387, 391; Geißler, Die Vollstreckungsklagen im Rechtsbehelfssystem der Zwangsvollstreckung, NJW 1985,1865, 1866; Blomeyer, Vollstreckungsrecht, § 33 V 3, S.133; Baur/Stuerner/Bruns, Zwangsvollstreckungsrecht, 13.Aufl., 2006, Rn.45.6;Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, 11.Aufl., 2017, Rn.1332; Zoeller/Herget, § 767 ZPO Rn.8; Zimmermann, § 767 ZPO Rn.10.债务人异议之诉的成功起诉并不以执行开始为条件,〔45〕Vgl.RGZ 45, 343, 344; Jauernig/Berger, Zwangsvollstreckungsrecht, § 12 Rn.2;同上注,Baur、Stuerner、Bruns书,边码 45.6; Falkmann/Hubernagel, Die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermoegen, 3.Aufl., 1939, § 767 ZPO Anm.10, S.357;MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 767 ZPO Rn.43.也不以债权人已经准备强制执行为前提,例如债权人向法院申请执行文、向执行机构提交执行申请书等。〔46〕Vgl.RGZ 134, 156, 162; OLG Muenchen WM 1998, 572, 573; MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 767 ZPO Rn.43;Schuschke/Walker/Raebel, § 767 ZPO Rn.15.执行依据、执行文以及执行依据和执行文的送达是德国法上强制执行合法启动的三项基本条件。〔47〕Vgl.Juergen Stamm, Die Prinzipien und Grundstrukturen des Zwangsvollstreckungsrechts, 2007, S.211 ff.这说明在执行机构还无法启动执行程序时,债务人就可以提起债务人异议之诉。此外,被执行人在提起债务人异议之诉时并不需要证明诉之利益的存在。〔48〕Vgl.MuenchKomm-ZPO/Schmidt/Brinkmann, § 767 ZPO Rn.43.

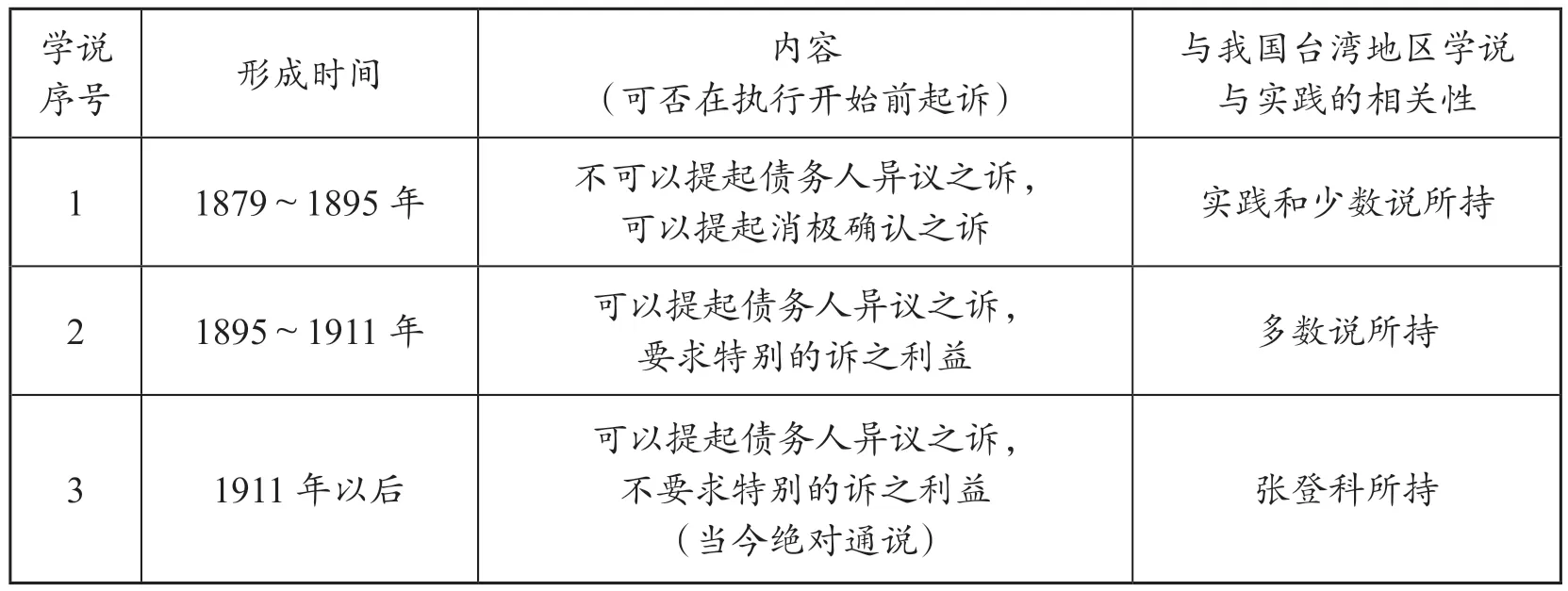

在形成当今绝对通说之前,就债务人异议之诉能否在执行开始之前提起的问题,德国法历史上还先后产生过其他两种学说。(1)在《德国民事诉讼法》施行的早期阶段(1879~1895年),德国学说禁止债务人在执行程序开始之前提起债务人异议之诉。〔49〕Vgl.Victor Rintelen, Zwei Streitfragen, betreffend die Zwangsvollstreckung aus Urtheilen auslaendischer Gerichte, ZZP 9, 1886,191, 197; Kohler, AcP 72, 1888, 1, 12; A.David, Die prozessualen Angriffs- und Vertheidigungsmittel der Parteien bei den vollstreckbaren Urkunden, ZZP 20, 1894, 415, 435; Clemens Kappes, Die Widerspruchsklage nach § 686 CPO, 1895, S.27, 40, 42 f., 46.但是,债务人可以依据《德国民事诉讼法》第231条(1898年修正后的第256条)提起普通的确认之诉,通过确认执行依据项下的债权不复存在达到阻止强制执行的效果。只是此种确认之诉的成功起诉(诉之许可,Zulaessigkeit)以具备特定的诉之利益(确认利益)为前提。(2)在此之后(1895~1911年)的学说和实践虽允许债务人在执行开始前提起债务人异议之诉,但仍要求债务人有立即起诉的诉之利益。〔50〕Vgl.RGZ 38, 428 f.; 45, 343; RG JW 1895, 330 (Nr.25)und 517 (Nr.1); Lothar von Seuffert, Kommentar zur Zivilprozeßordnung,Band II, 11.Aufl., 1911, § 767 ZPO Anm.6, S.416; Friedrich W.Hellmann, Lehrbuch des deutschen Civilprozeßrechtes, 1886, § 129, S.831.这两种早期学说本质上是相同的,即债务人若想在执行开始前通过诉讼阻止不当执行的启动,都必须证明存在特别的诉之利益。此种诉之利益都与债权人的执行准备行为(即上文提到的债权人申请执行文或提交执行申请书等行为)相关。两种学说的差别仅在于债务人起诉的法律基础是《德国民事诉讼法》第256条还是第767条。

我国台湾地区相关学说和实践正好反映了德国法不同时期的主流观点。我国台湾地区的司法实践〔51〕参见我国台湾地区1982年“最高法院”台上字第4402号判决。和少数说〔52〕例如参见赖来焜:《强制执行法各论》,元照出版公司2007年版,第623页。该观点也得到了我国学者的支持,例如参见王娣、孙凌岳:《论债务人异议之诉》,《北京科技大学学报》(社会科学版)2011年第3期。认为执行开始是债务人异议之诉成功提起的必要条件;在执行开始之前,债务人只能通过普通的确认之诉寻求司法保护。这其实还在坚持德国最古老的通说。我国台湾地区的通说虽支持债务人在执行开始前提起债务人异议之诉,但要求债务人的起诉在“法律上有正当利益”。〔53〕参见陈世荣:《强制执行法诠解》,国泰印书馆有限公司1980年版,第132页;同前注〔25〕,杨与龄书,第194页。这其实相当于前述德国法第二阶段的通说和司法实践,即要求债务人证明债权人有发动强制执行的现实可能。事实上,这一学说也早在一百多年前被德国理论界和实务界抛弃了。我国台湾地区学者张登科的主张和德国当今绝对通说一致,两者均认为在执行依据成立之时债务人即可不受限制地提起债务人异议之诉。其论证可以分步重述如下。(1)债务人异议之诉的目的是剥夺执行依据的强制执行力,而不是排除具体的执行行为。(2)执行依据一旦成立,强制执行程序即可能被启动。(3)债务人有阻止执行程序启动的必要,故在强制执行开始之前就应该允许债务人提起债务人异议之诉。〔54〕参见张登科:《强制执行法》,三民书局有限公司2018年版,第175页。

表2 关于可否在执行开始前提起债务人异议之诉的德国学说与实践

(三)防御性债务人异议之诉的特别功能

一方面,我们应该认识到矫正性事后救济(不当得利返还之诉和损害赔偿之诉)与防御性事中与事前救济(债务人异议之诉)的共通之处,即两者最终都能避免债务人的双重给付(主动履行+强制执行):不当得利返还之诉和损害赔偿之诉直接要求债权人回复因不当执行获得的利益、填补因不当执行造成的损害;债务人异议之诉通过阻止不当执行本身避免双重给付。另一方面,相比于只能矫正不当执行后果的不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,可以阻止不当执行本身的债务人异议之诉还具有以下特别功能。

首先,通过债务人异议之诉,债务人可以避开不当执行的危险。强制执行的根本目的在于借助国家公权力强制实现执行依据项下的实体权利。〔55〕Vgl.Gaul, Zur Struktur der Zwangsvollstreckung, Rpfleger, 1971, 1.利用执行程序强制实现的财产移转是否具有终局效力,取决于此种财产移转是否存在实体权利基础的支撑。不当执行恰是缺乏实体权利基础的强制执行,其财产移转并不是终局的,需要借助不当得利返还之诉或损害赔偿之诉加以回复或填补。〔56〕参见上文第“二(一)”部分。不当执行侵害了债务人的实体法律地位、超越了强制执行的根本目的,是徒增成本的无效率行为,强制执行法必须尽可能予以避免,而这可以通过债务人异议之诉得以实现。值得强调的是,债务人异议之诉可以阻止不当执行的启动(事前防御功能),这可以说是债务人异议之诉相比于事后救济手段的“最锋利的牙齿”。

其次,通过改变债务人和债权人的行为,债务人异议之诉可以切实减轻执行负担。一方面,债务人异议之诉可以激励债务人的主动履行。从功能的角度看,债务人异议之诉可以为有利于债务人的实体法律状况提供及时、有效的程序保障。具体而言,只要债务人作出有利于债权人的实体改变(通过履行消灭执行依据项下的债权),其就可以通过债务人异议之诉获得程序法上有利于自己的裁判,即法院会通过判决剥夺执行依据的强制执行力,中止、撤销执行措施,甚至不启动相应的执行程序。另一方面,债务人异议之诉可以打击债权人制造不当执行的投机行为。债务人异议之诉可以阻止双重给付,债权人难以通过不当执行获得超出主动履行的财产利益。此外,针对不当执行的债务人异议之诉会得到法院支持(债务人会胜诉),债权人需要承担债务人异议之诉败诉的不利后果(支付诉讼费用、保全费用等)。通过鼓励主动履行、减少投机性的执行申请,债务人异议之诉可以减少现实地进入强制执行程序的案件数量。

(四)建立防御性债务人异议之诉是体系思维的要求

债务人异议之诉作为防御性司法保护手段,并不满足于矫正不当执行的后果,而志在阻止不当执行本身。事实上,我国法上的诉权体系之所以需要债务人异议之诉,不仅在于该诉可以给既有的诉权体系带来额外收益,而且在于既有的诉权体系要求在立法层次建立这种防御性的诉讼形态,即在执行依据成立后、强制执行终结前的这段期间就赋予债务人诉讼机会、保护债务人相应的实体法律地位。下文将论证为何必须在我国民事诉讼法诉权体系中构建债务人异议之诉,以及为何缺少债务人异议之诉的现有诉权体系是不完整的。

1.论证思路

以执行依据成立为界,司法保护会有不同的侧重:在执行依据成立之前,主要是债权人在寻求司法保护,即要求法院确认于己有利的实体权利状况,并作出相应的给付判决;在执行依据成立之后,主要是债务人在寻求司法保护,即要求法院确认(新的)于己有利的实体权利状况,并作出相应的裁判。为何在体系上必须建立债务人异议之诉这一命题可以分三步证成。(1)论证在执行依据产生之后债务人有获得司法保护的需要。(2)阐述在执行依据成立前债权人在既有诉权体系中获得的司法保护。(3)在执行依据成立后,债务人原则上应获得与前一步论证本质上相同的司法保护。〔57〕民事诉讼法仍需坚持平等原则,即同样的情况同样对待,不同的情况不同对待,类似的情况类似对待。参见王轶:《民法价值判断问题的实体性论证规则——以中国民法学的学术实践为背景》,《中国社会科学》2004年第6期;Rolf Stuerner, Die Rolle des dogmatischen Denkens im Zivilprozessrecht, ZZP 127, 2014, 271, 276.

2.执行依据成立后债务人获得司法保护的需要

以判决或仲裁裁决为代表的执行依据虽然享有既判力,但既判力存在时间维度的限制,即既判力只能固定庭审辩论终结时的实体法律关系,庭审之后实体法律关系的变动并不能体现在享有既判力的法院判决或仲裁裁决之中。〔58〕Vgl.Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18.Aufl., Muenchen 2018, § 155 Rn.1.也就是说,判决或仲裁裁决并不体现永恒的实体法律关系,只是确认了一定时间段的实体法律关系。〔59〕Vgl.Dieter Leipold, Einige Bemerkungen zu den zeitlichen Grenzen der Rechtskraft, in: Festschrift fuer Georgios Mitsopoulos,1993, S.797.另一方面,既判力也不阻碍新的实体法律关系的变动。事实上,在判决或仲裁裁决作出之后,实体法律关系的变动不可避免,例如判决生效之后的履行或免除,判决生效后新产生的抵销权。如此,在程序和实体之间就产生了不一致:程序性的执行依据继续存在,执行依据表彰的实体权利却不复存在。这种不利于债务人的程序和实体之间的不一致需要通过相应的司法保护加以调整。对于没有既判力的执行依据,例如可执行的公证债权文书,司法保护的范围会更加宽泛,即相应的司法保护不限于审查执行依据成立之后新的实体法律关系变化,还必须审查执行依据成立之前的实体法律关系,例如执行依据项下的债权是否成立、是否存在无效或可撤销事由等。

3.执行依据产生之前债权人获得的司法保护

考虑到本部分的目的在于论证为何在体系上需要“剥夺执行力”的债务人异议之诉,对于执行依据产生之前债权人获得的司法保护,只有“获得执行力”的给付之诉是相关的。在有关给付之诉的各项诉讼要件中,诉之利益和诉之许可(成功起诉)的最早时点这两个条件尤为重要。

一般而言,每一个成功的起诉都必须存在“诉之利益”(Rechtsschutzinteresse)这一要件。但对于给付之诉,作为原告的债权人一般不需要证明诉之利益的存在。〔60〕Vgl.Grunsky/Jacoby, Zivilprozessrecht, 16.Aufl., 2018, Rn.280.只有在某些极为特别的情况下,法院才会否认原告诉之利益的存在,例如针对原告意欲起诉的债权,原告已经获得了其他种类的执行依据(例如公证债权文书)。〔61〕Vgl.BGH NJW-RR 1989, 318, 319.可以说,对于执行依据产生之前债权人获得的司法保护,诉之利益的角色是相当次要的。

对于可以提起给付之诉的最早时点,法律更未设置任何限制。作为原告的债权人并不需要等到某个时间才可以提起给付之诉。只要债权人在起诉书中声称债务人不履行或不愿履行给付义务,其就可以成功提起给付之诉。若债权人成功证明有利于己的法定实体要件,他就可以获得相应的给付判决,并进而要求执行机构强制实现其针对债务人的债权。总而言之,在执行依据产生之前的这段期间,只要在实体法层面债权人占据了有利地位,他就可能获得有利的相应司法保护,即成功请求法院作出给付判决,赋予某项债权以强制执行力。

4.执行依据产生之后债务人应获得的司法保护

论证至此,我们可以将执行依据产生前债权人获得的司法保护平等地转移至执行依据产生后债务人应获得的司法保护之中。在执行依据产生后,若赋予债务人提起相应诉讼的机会,诉之利益的要求亦不应太高。尤其是考虑到执行依据一旦形成,强制执行可以迅速启动、债务人会受到不当执行的直接威胁这一可能性,执行依据产生之后债务人获得的司法保护应如同给付之诉,原则上不应要求债务人证明存在诉之利益。

关于司法保护的时间维度,如前所述,法律对执行依据产生之前的司法保护并未设置任何限定。在诉之许可(成功起诉)方面,债权人可以在任何时候提起给付之诉;在诉之证成(胜诉)方面,只要债权人能够证明实体上的法律关系有利于自己,他就会获得胜诉的给付之诉判决。只要司法保护遵循平等性、及时性原则,债务人应该获得与债权人同等的司法保护,只是相对于债权人获得的司法保护,债务人获得的司法保护方向应该是相反的:在执行依据产生之前,只要实体法律关系有利于债权人,债权人就可以要求法院赋予强制执行力;而在执行依据产生之后,只要实体法律关系有利于债务人,债务人也可以要求法院剥夺强制执行力。由于自执行依据产生之时起,实体法律关系就可能朝着有利于债务人的方向变化,例如债务人在给付判决生效之时主动履行了判决项下的债务,其最早应该在执行依据产生之时就可以要求国家赋予相应的诉讼机会。仅凭具有事后矫正性的不当得利返还之诉或损害赔偿之诉是不够的,因为债务人无需等到强制执行终结才能要求国家提供司法保护。从体系的角度看,一旦执行依据产生,债务人就应该获得相应的防御性司法保护,以排除执行依据的强制执行力,阻止不当执行的启动或推进。这就是在目前的诉权体系中必须存在防御性债务人异议之诉的核心理由。

三、债务人异议之诉可以减轻司法负担

债务人异议之诉作为给付之诉的“反对之诉”,其体系地位不言自明。相比于不当得利返还之诉或损害赔偿之诉只能弥补不当执行的后果,债务人异议之诉可以阻止不当执行本身、避免不当得利和损害的现实发生,其特别的防御功能显而易见。但实务界和立法者担心债务人异议之诉作为新建立的诉讼机制会加重法院的裁判负担。〔62〕学术界一方面默认债务人异议之诉可能会增加法院的司法负担,但另一方面强调不能以牺牲诉讼公正为代价刻意追求诉讼效率。同前注〔14〕,王娣文。例如有法官担忧“本已重负的民事审判机构”何以承担债务人异议之诉这一“突兀出现的审判任务”。〔63〕参见朱淼蛟:《论完善我国执行救济机制——兼析绍兴中院的执行救济实践》,载张启楣主编:《执行改革理论与实证》,人民法院出版社2002年版,第270页。考虑到法院“员额制”改革和“案多人少”的实际,〔64〕参见陈瑞华:《法官员额制改革的理论反思》,《法学家》2018年第3期。有必要澄清债务人异议之诉对法院审判或执行负担的影响,以打消实务界和立法者的担忧。事实上,债务人异议之诉不仅不会加重反而会减轻法院的司法负担。

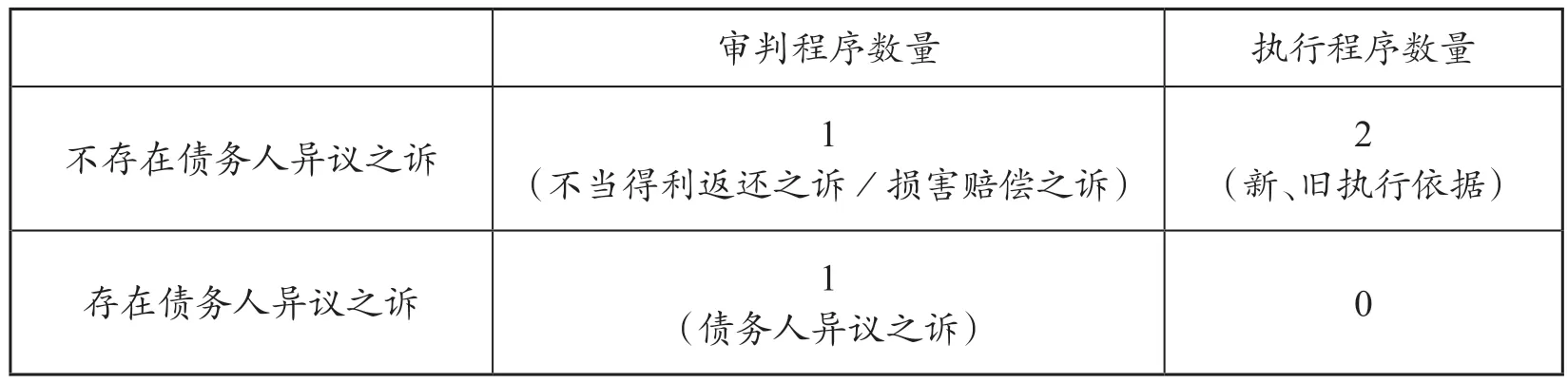

我们可以通过比较不存在以及存在债务人异议之诉时司法负担的种类和数量论证债务人异议之诉可以减轻司法负担这一功能。当立法者不设立债务人异议之诉时,法院的确没有审理债务人异议之诉的负担。但在缺乏债务人异议之诉的情况下,没有实体权利基础的不当执行无法(通过债务人异议之诉)被及时过滤掉。在强制执行终结之后,债务人会提起不当得利返还之诉要求回复因不当执行导致的财产移转或提起损害赔偿之诉要求赔偿因不当执行导致的进一步损害。〔65〕即不当执行的事后救济,参见上文第“二(一)”部分。若功能性地观察整个诉权体系,我们可以将不当得利返还之诉与损害赔偿之诉看作债务人异议之诉的“补救性诉讼机会”,即从事后弥补角度矫正不当执行导致的不利后果。由于债务人异议之诉和不当得利返还之诉或损害赔偿之诉都应适用普通诉讼程序,〔66〕例如我国《民事强制执行法(草案·第四稿)》第98条第1款规定:“被执行人异议之诉按照《民事诉讼法》规定的普通程序审理。”参见黄松有主编:《强制执行法起草与论证》第2册,中国人民公安大学出版社2004年版,第293页。债务人异议之诉适用普通诉讼程序也是比较法的通行做法。同前注〔54〕,张登科书,第177页;同前注〔44〕,Brox、Walker书,边码1358。法院的审判负担并不会因为免于审理债务人异议之诉而减轻。

还须注意债务人异议之诉可以节省两个强制执行程序:一是针对给付判决(旧执行依据)的强制执行;二是针对不当得利返还之诉与损害赔偿之诉胜诉判决(新执行依据)的强制执行。债务人异议之诉会剥夺旧执行依据的强制执行力,可以在行为层次阻止不当执行的启动或推进,针对旧执行依据的强制执行因而可以避免。此外,通过阻止不当执行本身,债务人异议之诉可以在结果层次避免不当执行后果的现实发生,债务人没有必要提起不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,这样可以节省针对新执行依据的强制执行。总而言之,若立法者建立债务人异议之诉,审判部门的司法负担并不会增加,执行部门的司法负担会显著减轻。在不存在或存在债务人异议之诉的条件下,法院的司法负担如下表3所示。

表3 不存在或存在债务人异议之诉时的审判或执行负担

除去可能节省的两个强制执行程序,债务人异议之诉还可以从以下三个方面进一步减轻法院的执行或审判负担。首先,债务人异议之诉可以提高债务人主动履行的意愿,降低债权人申请强制执行的概率。对于不当执行,相比于事后性的不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,提供事中救济甚至事前救济的债务人异议之诉是更为灵敏的程序反应机制,可以更及时、有效地处理有利于债务人的实体抗辩,尤其可以更及时、有效地在程序上保护债务人的自主履行。由于自主履行将免于双重给付的风险,无后顾之忧的债务人自然更愿意自主履行。其次,债务人异议之诉可以降低不当执行的概率。在不存在债务人异议之诉的情况下,债权人有获得双重给付的可能性(自主履行+强制执行)。债务人异议之诉可以避免不当执行后果的发生,以及打消债权人启动不当执行的积极性。再次,相比于不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,债务人异议之诉的审理内容更为简单,法院的审判负担相应较轻。对于债务人异议之诉,法院只需审理债务人的实体抗辩是否全部或部分地消灭或阻碍了执行依据项下的债权,并据此全部或部分地剥夺执行根据的强制执行力。对于不当得利返还之诉或损害赔偿之诉,法院不仅要审理债务人异议之诉中的全部事实,还需要额外审理不当得利及损害赔偿的相关事实,法院需要查清的法律关系要复杂得多。

四、债务人异议之诉不会拖延执行

如前所述,债务人异议之诉不仅不会加重反而可以凭借防御性功能减轻法院的司法负担。但实务界和立法者还担忧债务人异议之诉会拖延执行、降低执行效率。〔67〕例如有人认为债务人异议之诉可能会给拖延执行“大开方便之门”。参见王再桑:《债务人异议之诉之制度价值及程序性架构探讨》,载齐奇主编:《执行体制和机制的创新与完善》,人民法院出版社2008年版,第175页。在“执行难”已经成为社会重大问题、最高人民法院争取“用两到三年时间基本解决执行难”的大背景下,若债务人异议之诉会显著拖延执行,这势必会影响立法者和最高人民法院〔68〕我国立法机关已正式将《民事强制执行法》列入二类立法项目,并委托最高人民法院起草立法草案。参见《促进各国司法关系发展 深化强制执行领域合作——世界执行大会综述》,http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-140551.html,2019年5月5日访问。引进债务人异议之诉的决心。此外,债务人异议之诉会拖延执行的错误认识还会影响立法者对该诉的具体设计。例如有学者建议缩短债务人异议之诉的审理期限,甚至主张限制诉讼当事人的上诉权、对债务人异议之诉实行一审终审制等。〔69〕同前注〔52〕,王娣、孙凌岳文。对债务人异议之诉适用特别程序的思维在最高人民法院主持的建议稿(第五稿)和学者建议稿中都有所体现,具体参见江必新、贺荣主编:《强制执行法的起草与论证》第3册,中国法制出版社2014年版,第537页;杨荣馨主编:《〈中华人民共和国强制执行法(专家建议稿)〉:立法理由、立法例参考与立法意义》,厦门大学出版社2011年版,第294页。笔者认为,债务人异议之诉本身不会在任何层次拖延强制执行;债务人异议之诉的“配套措施”即在该诉审理期间债务人可以申请中止或撤销执行措施的临时性救济手段(保全措施),会在一定情况下拖延强制执行。但是,在强制执行过程中,赋予债务人以临时性救济措施,是司法保护平等性(体系强制)的必然要求。临时性救济措施所导致的执行拖延是执行程序必须忍受的副作用。

(一)债务人异议之诉与执行拖延无关

债务人提起债务人异议之诉以及法院对债务人异议之诉的审理都不会在任何层次影响强制执行程序。具体而言,各项进行中的执行措施不会因债务人异议之诉而中止,亦不会因债务人异议之诉被撤销;若强制执行程序尚未开始,在债务人异议之诉提起之后,债权人还可以要求执行机构依照法定程序启动强制执行程序。这不仅是比较法上的通例,〔70〕参见刘文勇:《我国债务人异议之诉的证立及其构建——以〈民诉解释〉第二百四十八条的规定展开》,《河南财经政法大学学报》2018年第4期。也是体系解释的必然结论:既然债务人异议之诉是给付之诉的“反对之诉”,其目的在于剥夺执行依据的强制执行力,那么在债务人异议之诉胜诉之前,执行依据的强制执行力仍完好无缺。强制执行力尚存的执行依据仍是强制执行的有效法律基础,执行机构必须按照既定的程序启动或推进强制执行,如同债务人异议之诉未提起一样。总而言之,担忧债务人异议之诉会导致执行拖延并无必要。

(二)临时性救济措施会拖延执行及其正当化事由

由于债务人异议之诉不会在任何层次影响执行程序的进程,但为了保证胜诉的债务人异议之诉能够在现实层面得以实现,比较法通常会赋予债务人临时性救济手段,即在债务人异议之诉的审理期间,债务人可以在一定条件下申请中止或撤销正在进行的执行措施。此种临时性救济的确会拖延执行,因为此时执行依据的强制执行力尚存,但强制执行却因为临时性救济措施而不能正常推进。不过,因临时性救济措施导致的执行迟延只有在缺乏实体权利基础的情况下才是无实益的。换言之,只有在债务人异议之诉最终败诉的情况下,临时性救济措施的目的才会落空,即临时性救济措施没有阻止不当执行,而是拖延了正当执行。若债务人最终胜诉,那么临时性救济导致的执行拖延恰恰应该获得肯定评价,因为其正好实现了临时性救济的制度目的,即阻止不当执行的推进,保障胜诉的债务人异议之诉的实现。

在债务人最终败诉的情况下,临时性救济措施会导致执行拖延,但此种拖延是强制执行法必须忍受的。第一,临时性救济措施是司法保护平等性的必然要求。在给付之诉提起之前或进行之中,债权人可以申请保全措施,以确保胜诉的给付之诉的实现(参见《民事诉讼法》第100条及以下)。那么在债务人异议之诉的诉讼过程中,也应该赋予债务人相应的保全措施,以确保胜诉的债务人异议之诉能够实现。在不同的诉讼阶段,保全措施的具体内容不尽相同。在给付之诉的诉讼过程中,有利于债权人的保全措施一般体现为冻结债务人的财产(财产保全)或责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为(行为保全)。在债务人异议之诉的诉讼过程中,有利于债务人的保全措施则体现为中止或撤销相应的执行措施。

第二,附随于债务人异议之诉的临时性救济措施充分地平衡了当事人的利益冲突。临时性救济措施一般建立在充分的担保之上,执行依据项下的债权以及执行迟延的损害(例如利息损失)一般都可以通过债务人提供的担保优先受偿。例如根据《德国民事诉讼法》第769条,只有在债务人无法提供担保或债务人有很高的胜诉可能性时,债务人才可免于担保义务。同时,鉴于债务人异议之诉的审理通常需要相当长的时间,若不赋予债务人相应的临时性救济措施,使其可在该诉的审理期间中止或撤销相应的执行措施,债务人就可能面临不当执行的危险或遭受不当执行的损害,债务人异议之诉也会在很大程度上丧失意义。一方面,临时性救济的代价是可能的执行迟延(权利迟延)。另一方面,不赋予临时性救济的代价是债务人可能遭受不当执行(权利损害)。两害相比取其轻,应该赋予债务人临时性救济措施,加上执行迟延可由担保予以弥补,临时性救济措施的正当性自然更加明了。

五、结论

债务人异议之诉是执行救济体系的重要组成部分。作为给付之诉的“反对之诉”,债务人异议之诉的核心目标是剥夺执行根据的强制执行力,抽离强制执行的法律基础。债务人异议之诉是防御性司法保护的典型。其不仅具有事中防御功能,阻止不当执行的推进,还具有事前防御功能,阻止不当执行的启动。相比而言,不当得利返还之诉或损害赔偿之诉只能回复或矫正不当执行的不利后果。立法者和实务界对建立债务人异议之诉的担忧是不必要的。债务人异议之诉不仅不会加重反而可以凭借防御性功能减轻法院的裁判或执行负担。债务人异议之诉本身也不会在任何层次拖延执行。在债务人异议之诉的审理期间,债务人可以申请的临时性救济措施会在一定程度上拖延执行,但这是坚持司法保护平等原则所必须忍受的不利后果。