20世纪80年代以来陕西传统书院研究述评

2019-07-13王孟

王 孟

(云南师范大学高等教育与区域发展研究院,云南 昆明 650500)

“书院之名,初见于唐,本为修书之所,后世所称学校式之书院,实始于五代,而成于宋初”。据雍正《陕西通志》卷二十七载:“瀛洲书院在(蓝田)县治南,唐学士李元通建”。这是目前所知陕西地区最早兴建的书院。

书院产生之初多是具有民间性质读书的地方,还算不上真正的教育机构,五代之后,书院教育教学的本质属性才逐渐显露。书院在中国古代教育普及、人才培养和学术研究等方面发挥了不可替代的作用。孟森言:“清一代学人之成就,多在书院中得之,此固发展文教之一事也”。

陕西虽地处内陆,但作为中国最早的经济文化中心之一,清代书院的发展超过了以往各朝代。据统计,自清一代,陕西共有书院218所,其中新建192所。学界对陕西书院的研究,时断时续,主要集中在书院与关学的发展、功能、经费与管理、建筑和设计、改制以及个案研究等方面,对陕西地方书院的论述和书院的现代价值意义等方面是研究者较少触及到的地方。本文借鉴已有学术成果,在研究整理书院史资料的基础上对现有研究成果进行综述与分析,以明确陕西书院研究的现状与概况,为未来陕西书院的研究尽一份绵薄之力。

一、陕西书院研究之概况

陕西书院作为全国书院的一部分,要理解目前陕西书院的研究概况,就离不开对中国书院研究现状的了解。对中国传统书院的研究,在民国时期就已经引起学界的注意了。1923年,毛泽东在论及学校教育和书院教育的不同时,认为现代学校整齐划一、机械的教授法和管理法对学生来说是个性的消磨,灵性的丢失,主张不妨“取古代书院的形式,纳入现代学校内容”。胡适先生也提出:“书院之废,实在是吾中国一大不幸事”。此外,20世纪20年代,曹松叶所著《宋元明清书院概况》等分别对中国书院的发展进行了论述。进入到20世纪80年代以来,书院研究的热潮再次涌现,相关专著和论文数量大增,邓洪波先生的《中国书院史》、李国钧等人编写的《中国书院史》、王涵的《中国历代书院学记》等。可见学界对中国古代书院的研究已经成果颇丰。

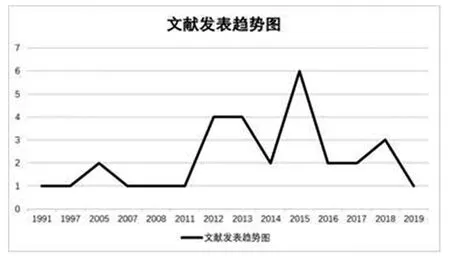

陕西书院,虽然在明清时期发展迅速,但仍然没有引起学界的足够重视,关于陕西书院的研究内容都是零星的散落在上述各著作的章节,缺乏专门系统的研究。就目前而言,反而是期刊和论文占据陕西书院研究文献来源的大多数。据不完全统计,以“陕西书院”为主题,搜集期刊论文共31篇。本文在已有文献基础上,以论文发表的年份为阶段,绘制出1991-2019年3月份之前有关陕西书院研究文献的统计图和文献发表趋势图,辅以说明20世纪80年代以来陕西书院的研究现状,详情见表1和图1。

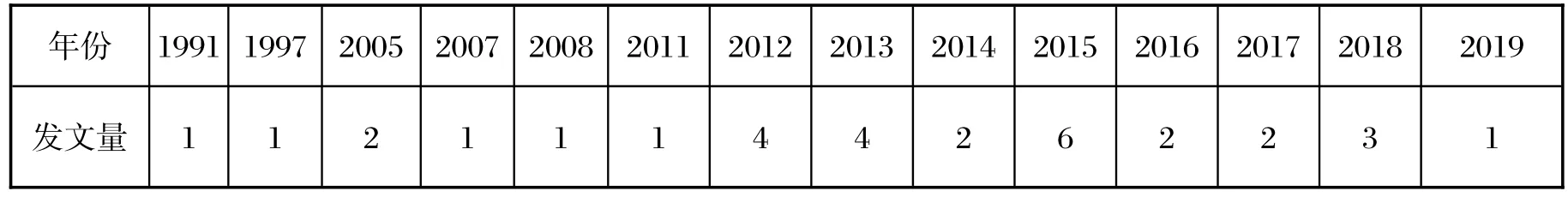

表1.1991-2019年陕西书院相关研究期刊论文统计表

图1.文献发表趋势图

从上表可以发现,对陕西书院的研究虽然从90年代就开始了,但中间有过一段较长时间的停滞期,集中对陕西书院的研究主要是21世纪之后的事情了。整体看来,无论是专著还是期刊论文,专门以“陕西书院”为中心展开研究的文章相对数量较少。一方面说明对陕西书院的研究还有很大的空间,有待继续拓展和深入研究的必要;另一方面也说明学界对陕西书院的研究重视程度还不够,未来的研究任重而道远,还需要不断的努力。

二、陕西书院之专题研究

(一)陕西书院功能研究

作为中国古代的一种特殊教育组织,书院的发展经历了从萌芽、发展、兴盛到衰落的历程,功能也随之发生变化,由单一功能逐渐发展到具有多样化,如藏书、学术研究、祭祀、刊刻出版书籍等。陕西书院作为全国书院的一部分,理应具有传统书院的功能特征,在陕西书院功能的相关研究上,学者多是从书院藏书和祭祀两个方面着手。

1.陕西书院藏书研究。藏书是书院最早就具备的功能,在古代,书院兴建之初扮演着现代图书馆的角色,而我国很早之前也有书院起源于官方藏书的说法。南宋王应麟所著的《玉海》载:“院者,取名于周垣也”,意思是指书院就是有围墙的校书和藏书的一些房子关于书院藏书的来源,胡明丽(2013)认为主要来自皇帝御赐、官吏赠书、私人捐赠、书院自置四个主要途径,并肯定了书院藏书在传承教育、保存遗产、标领学术、发展文化等方面的作用。对于书院藏书所起的作用,高叶青(2013)认为除了在学术文化传播、人才培养之外,与书院藏书相对应的书院图书管理与运营制度为现代图书馆不仅提供了良好的借鉴与经验,还为高校印刷行业提供了蓝本。除此之外,白君礼(2005)还提出藏书致用的藏书思想。这表明书院的藏书开始由传统的以藏为主向藏用结合发展,这也是书院藏书制度发展中的一大转变。

2.陕西书院祭祀研究。祭祀是中国古代书院三大事业之一,也是古代学校的重要典礼。祭祀对象一般是如孔子般的至圣先师、地方乡贤、学术大儒以及为地方做有贡献的官员,每个书院都设有专门的祭祀之处以供书院祭祀。书院祭祀是一件非常庄严的事情,对祭祀时间、议程、祭器等都有严格的规定。黎文丽(2018)认为书院祭祀是对学子进行道德教育的方式,有助于人文教育和乡土礼仪风俗的形成,也是后世对于中国传统文化继承和发扬的一种重要方式。祭祀礼仪直到今天仍有部分地区沿袭这一传统。

(二)陕西书院与关学发展研究

关学是北宋儒学复兴运动中,在陕西关中地区形成的以张载为学术领袖的学术流派。陕西作为关学的肇始之地,关学发展的同时也推动了陕西地区学术文化的传播。段金平(2016)认为关学与书院是一种双向互动的关系,这种双向互动的关系既推进关学的发展,同时也促进陕西地区文教事业的进步。孙静(2013)则以陕西凤翔府地区为例,在探讨关学和书院的关系时,作者认为二者是相辅相成不可或缺的,关学及其著名人物的思想是书院的灵魂,而书院作为关学传播的载体,对关学思想来说不免是一种传扬的有效形式。作为民间信仰的重要一部分,关学又对书院文化、书院教育家们的思想体系的形成等有着不同程度的影响。

(三)陕西书院经费和管理研究

经费和管理一直是书院研究过程中比较受关注的一部分。整理分析研究陕西书院的相关文献,这一部分论述的文章有3篇。经费是书院得以维持的物质支撑,而管理则是书院得以长远发展的有效手段。书院经费的来源主要有田产、官私捐赠、书院投资三种形式,据陕西各县志记载,元明清时期陕西书院的经费收入大部分来源于学田。学田是自宋代以后,以地租收入的形式供学校、书院用费的田地。在书院经费的支出方面,贾俊侠(2012)归纳了五个途径,分别用于师儒薪俸、生徒膏火、奖励生徒、补贴路费和购置刊刻书籍。至于书院的管理方面,贾俊侠(2012)分别从书院的学额制度和生源、书院的学务管理两个方面进行介绍,认为德育在书院教育宗旨中占据首要地位,并强调书院的学务管理形式最终要与书院的办学宗旨挂钩,从而为现今人才培养和推进教育改革提供重要的借鉴意义和启示。此外,制定学规也是书院管理的一种形式,王博凯(2016)通过分析《关中书院学规》反映当时书院的管理理念,整个《学规》涉及到书院学礼、管理措施及学生生活规范等多项内容,是一个完整的书院管理制度。

(四)陕西书院建筑研究

建筑是一个书院最直观的外在形象,代表着一个地方特定历史时期的建筑水平和特色文化。陕西书院建筑在全国书院的共性特点之外,还表现出务实、尚俭的特色。周春芳是对陕西书院建筑研究最多的学者,作者认为明清陕西书院的发展与发达省份相比较为落后,书院的建筑空间规模较小,在空间分布上呈现出关中多、陕北陕南少的特征,选址上以原址复建为主,迁建为辅。陕西书院建筑呈现出的众多特点同时也是一种文化表征,书院作为中国古代的文化教育机构,书院建筑的背后隐藏着独具特色的地域文化。陕西人有“先王之遗风,好稼桔,殖五谷”。这种尚农的习惯造就了陕西人勤俭节约、朴实无华的文化心理,所以陕西书院建筑在功能的发挥上与我国传统书院建筑不同,而是张扬着自己务实为主、务虚为辅的文化特色。魏琳琳(2016)以关中书院为个案,也强调了陕西敦本务实、崇尚古朴的文化意识形态塑造了关中书院主体建筑尚俭实用、朴实无华的特色风格。梳理文章发现,对陕西书院建筑研究最多的机构聚集在西安建筑科技大学,研究者多从建筑学的角度出发对书院展开研究。

(五)陕西书院改制研究

书院改制是历史发展的必然趋势。改革方案一般可以归纳为三种:即书院改学堂、创建新型书院、变通章程以整顿书院。搜集资料发现,以陕西书院改制研究为题的期刊论文有3篇,研究视角聚焦在书院改学堂上。

王磊(2012)采用全景式的方式展现了陕西从鸦片战争后至辛亥革命前这一阶段陕西书院改学堂的过程,对清末陕西四大书院的改制进行了考察,分别是关中书院于1903年改建为陕西第一师范学堂、宏道书院1902年改立为宏道工业学堂、味经书院与崇实书院于1902年并入宏道工业学堂。作者认为书院改制不仅有独特的省情原因,同时也是大势所趋。对关中书院的改制一直是学界探讨比较多的,首先在改建名称方面,潘明娟、张秦川(2013)经过多方考证后得出关中书院改建的师范学堂应名为“陕西师范学堂”,改建时间应是1903年的结论。这样的说法在陈彤《趋新与速效:晚清陕西书院改学堂研究》一文中也得到了证实。书院改建为学堂后,面临着一系列的问题,就陕西地区来说,陕西地理位置偏僻,对于接受新式教育的风气未开,一时间学堂招生就成了最令人头疼的问题,另一方面,经费短缺也是改制后学堂面临的一大问题。虽然改制的困难重重,但不可否认的是,书院改制同时促进了陕西近代教育体系的形成。

(六)陕西书院个案研究

个案研究是书院研究中最典型的一种研究方式,是对整体研究的补充。在陕西地区历来兴建大量的书院,其中,较为著名的书院有关中书院、味经书院、崇实书院、宏道书院,并称清代关中四大书院,论者一般也是围绕这几个书院展开研究。就整体而言,学界关于陕西书院个案研究的专著目前还未见,相关论文数量也不多,绝大多数成果都是零散的分布在其他有关书院研究的著作中。通过检索全国期刊数据库,研究关中书院的期刊论文有9篇;研究味经、崇实书院的有3篇;研究宏道书院的有2篇。可以发现,陕西书院个案研究的文献占据陕西书院整体研究的二分之一。可见,个案研究是对陕西书院展开研究的主要方式。

关中书院是明清两代陕西地区的最高学府,由明代教育家、理学家冯从吾创建。贾俊侠是对关中书院研究最多的学者,他把冯从吾在关中书院的教学思想和教学特点概括为:“德教为先”、“务戒空谈、笃实行”。在其另一篇《明代关中书院及其传承》中,贾俊侠着重论述了关中书院的发展历程、教学管理及其思想,认为书院对陕西地区教育事业的繁荣与发展起了重要的推动作用。相对于贾俊侠,杨静(2012)则从关学与关中书院的关系出发,认为关中书院对陕西的影响主要体现在士风民俗方面,通过培养“明体适用”的人才,形成学以致用的关中学风。常新(2016)则认为二者之间是一种双向互动的关系,同时关中书院也是明清关中文学发展中不可或缺的一环。关学精神的当代传承亦是陕西地区不可推卸的责任。

味经书院由陕西督学使许振袆请旨创办,全名为“陕甘味经书院”,意为“吟诵、品味”经典。崇实书院于光绪二十三年兴建,由陕西巡抚魏光焘命名,意为书院不以传统的经史为主,而通过设置新课程,培养新人才为目的。温芽清(2009)认为与其他书院相比,味经书院独特之处在于首先教学内容以“实学”为主,其次由山长亲自授课,最后书院归地方士绅管理。这样的做法同时也为经世致用学风的传承奠定了基础。味经、崇实书院还有一个显著的特点就是对西学的传播,书院承担刊印西书、刊报读报的责任,对资产阶级民主思想和西方先进的科学技术的传播,使陕西地区打开了向西方学习的门户。李婷婷(2015)则从两书院的学习内容、学校管理以及教育理念方面探讨味经、崇实书院在陕西教育早期现代化中扮演着萌芽的角色,最终得出味经、崇实两书院在陕西传统教育转型、书院向学堂的转变以及陕西教育的现代化方面有着不可忽视的地位。

宏道书院原为“弘道书院”,清乾隆时因避讳而改名,创建人是明代王承裕。宏道书院以讲经为其特色,并强调心性的道德修养,宏道书院的创建首开明代关中地区的书院讲学之风,为关学的发展提供了较为稳定的物质基础。巨志忠对宏道书院的赞赏用地位之高、覆盖面之广、学术成果之大、培养人才之多等词,可谓达到了新高度,当然民国时期和建国初陕西及西北纺织、城建、水利、轻工业方面的专家和领导不少出于宏道。宏道书院为陕西地区的人才培养贡献了不小的力量。

三、陕西书院研究之述评

综合分析,目前陕西书院的研究已经取得了一定的成果,加深了学界对陕西书院相关内容的认识,对陕西书院的进一步研究有着筚路蓝缕之功。陕西书院的相关研究,无论是在书院的功能上,还是在书院的学术研究都为现代教育留下了启示和思考,也为陕西地区学术传承、文化发展奠定了强有力的基础。不过也存在一些不足的地方,归纳起来,主要体现在如下两个方面。

第一,研究视角不全面,缺乏创新性。首先,目前对陕西书院的研究主要集中在书院建筑、改制、功能等方面,而较少触及到书院与当地教育发展之间的联系、书院当代价值和意义等方面。研究视角聚集在对书院研究常见的几个方面,今后的研究应更注重创新性,可以尝试着从社会学、历史学、管理学、经济学等角度出发,若从这个方面进行尝试将会很有意义,也很有价值。其次,陕西书院的个案研究不全面。陕西古代有几百所书院,而今人选择的个案研究多是围绕宏道、关中、味经、崇实四书院,如果只是从仅存几所书院的发展来说明整个陕西地区书院发展的特征,缺乏说服力,同时也遮挡了人们对其他书院深入研究的眼光。最后,陕西书院自唐代就有创建,当代学者对陕西书院的研究都集中于明清两代,而对其他朝代陕西书院的发展概况很少论及到,这与当前全国书院的整体研究概况不相平衡,有待进一步加强。

第二,已有研究缺乏系统性,有待深化或拓展。总观当下有关陕西书院的研究,内容比较零散,缺乏系统性。对陕西书院的探讨如蜻蜓点水般,略显单薄和简陋,没有完全体现出陕西书院的独特之处,诸多内容有待深入挖掘。当然另一方面也与资料的缺失、文献的零散分布有关。因此,今后有关陕西书院研究在表层分析之余,应注意挖掘书院背后隐藏的深层意义,推动陕西书院的研究向纵深化方向发展。