多维视角下知识溢出机制与测度的研究述评

2019-07-03魏守华顾佳佳

魏守华,顾佳佳,姜 悦

(1.南京大学 长江三角洲经济社会发展研究中心,南京 210093;2.上海对外经贸大学 贸易谈判学院,上海 200336)

哈佛大学已故经济学家GRILICHES[1]把知识(技术)溢出(knowledge/technology spillover)定义为彼此从事相似的研发活动并从中获益。BRANSTETTER[2]将知识溢出定义为“一个企业从另一个企业的研发活动中获利,但不支付对方的研发成本”。鉴于许多文献中,知识溢出(spillover)、知识转移(transfer)、知识扩散(diffusion)常交叉使用、语意相近,李青[3]作如下区分:知识溢出是指知识无意识的传播,知识转移是人或组织之间有意识的交流,知识扩散则包括有意识的知识转移和无意识的知识溢出,当然,三者的共性是知识的流动。KELLER[4]给出了相对清晰的界定:知识(技术)溢出是技术扩散的一种方式,主要是指通过外部性进行扩散的那部分。

源自R&D的知识之所以能被有意识或无意识地扩散,是由其半公共产品(部分排他性和部分竞争性)和半流动性的属性所决定的。一方面,知识可以被共享而互不影响;另一方面,知识流动也是有条件和不完全扩散的。包括信息、技术、管理经验在内的各种知识通过交易或非交易方式流出,会使接收方(receiver)受益,导致社会收益高于私人收益。20世纪80年代末,以ROMER[5]为代表的新增长理论日益成为主流的经济增长理论。其中,知识溢出作为有效利用知识存量的一种方式,不仅是新增长理论的重要观点,而且被广泛地认同。众多经济学分支学科以知识溢出为切入点,纷纷融合新增长理论并推动相关学科发展,如区域经济学形成的新经济地理理论、国际贸易形成的新贸易理论。

在这个过程中,学术界涌现出大量以知识溢出与技术进步(经济增长、创新绩效)为主题的研究。一些文献对知识溢出进行了回顾与述评,但存在以下不足。①从单一领域着手而不够全面和系统,如李青[3]回顾了知识溢出融入区域经济学的研究脉络;赵勇和白永秀[6]从城市经济学角度回顾了集聚、知识溢出与城市经济增长的研究进展;杨红丽[7]综述了外商直接投资中知识溢出的研究脉络与进展;KELLER[4]从国际经济(国际贸易与国际投资)角度述评了知识溢出的相关研究。这些研究仅从各自领域分析知识溢出的研究脉络,本文则试图更全面更综合地概述知识溢出在众多经济学分支领域的研究进展。②没有系统地归纳知识溢出的测度方法。研究知识溢出,不仅需要定性地阐释其作用机制,更需要定量地进行科学测度。KRUGMAN[8]一方面承认知识溢出的重要性,另一方面却认为“知识的流动是不可见的,没有留下书面的痕迹可供度量,就像人在沙滩上的足迹一样(很快被海浪冲刷)”,建议经济学家放弃测度知识溢出的尝试。不过,一些经济学家突破了KRUGMAN的认识桎梏,构思出多种精巧的方法测度溢出效应,但现有文献尚未对这些测度方法进行系统比较,难以揭示不同视角下知识溢出效应的差异。本文通过比较知识溢出的代表性测度方法,为未来研究提供科学的选择。

1 多维视角下的知识溢出

众多经济学分支学科从区域维、产业维、产学研合作维、国际投资与贸易维融入知识溢出,多视角、多维度地解析知识溢出对经济增长或生产率提升的影响,并推动本学科理论的发展。

1.1区域视角下的知识溢出

1.1.1 区域间知识溢出 瑞典地理学家HÄGERSTRAND[9]提出技术空间扩散有邻近扩散与跳跃(等级)扩散。邻近扩散的基本观点是知识溢出效果随着区域之间距离的增加而减弱,即越是邻近区域,溢出效果越明显。因为无论是人员流动还是信息共享在相邻区域之间都更容易实现,这是一种双向的溢出过程。等级扩散则认为技术溢出具有跳跃性,溢出的效果取决于区域经济及技术的差距。所谓“跳跃”是指这一溢出过程与距离远近无关,取决于区域间的技术差距,技术先进地区会对较落后地区产生辐射,这是一种单向的溢出过程。

1.1.2 区域内经济集聚与知识溢出 经济学大师MARSHALL[10]考察英国兰开厦(Lancashire)纺织产业时提出了产业区概念,认为中小企业集聚有助于知识溢出。PIORE和SABEL[11]等解析二战后意大利东北部产业区快速发展的原因,提出有别于MARSHALL产业区的新产业区理论,强调产业集聚、区域文化和社会关系网络加快知识溢出,促进创新和经济增长。20世纪80年代以来,全球高技术园区快速发展,引发创新地理学的研究,突出高技术产业集聚、知识溢出与创新的关系。FELDMAN和FLORIDA[12]以美国为例,发现产品创新与创新资源具有地理一致性分布关系。经济集聚有相同或相关行业的企业地理集中所形成的专业化经济和多种类型经济活动地理集中所形成的多样化经济两种类型。一种观点认为专业化经济有利于知识溢出和创新,而另一种观点认为多样化经济有利于新思想、新技术的形成[13]。赵勇和白永秀[6]综述了经济集聚、知识溢出和区域经济增长的研究,认为经济集聚与知识溢出具有内生关系,知识溢出有助于创新和经济增长。

1.1.3 知识溢出与区域经济增长理论 以RICHARDSON[14]为代表的新古典区域经济学派(基于新古典增长理论)认为,技术进步是经济增长的外生变量,技术是一种非排他性和非竞争性的纯公共物品,新技术可以快速无成本地扩散,从而使地区间技术水平趋同。以ABRAMOVITZ[15]为代表的区域技术差距理论认为,知识一方面具有半流动性质,特别是隐性知识(tacit knowledge)在某些地区集中并扎根,另一方面,知识在空间存在扩散效应,尽管是一个不完全、甚至缓慢的过程。由此,区域间存在着技术差距,落后国家和地区可能通过模仿先进国家的先进技术获得赶超(catch-up),但也可能进一步掉队(fall-behind);FAGERBERG[16]进一步提出,创新趋于增加国家或区域间技术差距,而模仿和技术扩散则趋于减少技术差距。以KRUGMAN[8]为代表的新经济地理学认为,经济活动集聚促进创新,R&D投资和技术进步的收益会留在本区域,区际间技术水平趋异而非趋同。简言之,新古典区域经济学派认为技术溢出是全球性的,最终国家或区域间经济增长率趋同;技术差距理论则认为技术溢出是有条件的,如初始条件、技术能力、社会适应性等,区域间经济发展既可能收敛又可能发散;新经济地理学理论认为技术进步是经济增长的内生变量,创新的区域化导致区域间经济增长率和生产率差距长期存在。

1.2 产业视角下的知识溢出

1.2.1 产业关联中的技术溢出 产业关联是指产业间以各种投入品和产出品为连接纽带的经济联系。在这种直接的实物联系中,伴随着技术关联和溢出效应,在制造业比较常见。刘志彪和安同良[17]将产业关联中的技术溢出分为前向关联、后向关联和复合关联(循环关联)3种类型。后向关联指下游产业使用上游产业作为投入品,使物化于中间投入品或资本品中的技术知识得以溢出,如汽车生产需要消耗钢材,而钢铁产业的技术进步外溢到汽车产业;类似地,前向关联指上游产业的技术进步推动下游产业的发展,如新材料技术进步为建筑业提供了良好的技术溢出。循环联系是指产业部门之间,先行产业部门为后续产业部门提供产品作为其生产性直接消耗,而后续产业部门的产品也会返回相关先行产业部门的生产过程中,如计算机硬件的技术进步为复杂的软件运行提供了良好的环境,而先进的系统软件又能更好地发挥硬件功能,也对硬件技术提出更高的要求,两者相互促进。

1.2.2 用户创新中的知识溢出 工业经济时代,创新主要通过生产商(producer)实现,而当今服务经济时代,一种新的溢出过程——用户创新的知识溢出正日益兴起[18]。用户创新的溢出机制包括两类。①用户创新比生产商创新更具有公共物品性质,有利于技术扩散。用户在创新过程中及时披露相关信息,往往能收到志趣相投者提供的有益建议,共同创新。当创新者无偿披露创新信息时,这意味着该创新者自愿放弃创新的知识产权,以致所有利益相关者都能无偿获取该信息,从而使该知识和创新从通常的半公共物品转变为公共物品。从社会福利的角度看,用户创新比生产商创新具有更高的社会效率。②形成创新社区而加速知识溢出。用户创新往往是广泛分布的,特别是个人差异化商品(discretionary goods)或用途多样的商品中,通过成立一个创新社区(community),在用户与用户之间形成直接、非正式的合作组织,借助于信息共享、解答疑难问题、相互启发等形式共同创新。创新社区可以从单个社区形成全国性乃至全球性的创新社区系统,有助于提高创新信息扩散的速度。免费的开放源软件项目是基于互联网技术发展得较好、较成功的创新社区。

1.2.3 知识溢出与产业经济学理论 产业经济学通常指产业组织(industrial organization)。20世纪40年代BAIN等[19]提出的市场结构—行为—绩效(structure-conduct-performance,简称SCP)被广泛应用于产业组织研究,并长期成为研究的主流。20世纪80年代,哈佛大学PORTER[20]在其代表作《竞争战略》和《竞争优势》中,用“五力模型”框架分析企业的竞争战略和竞争优势,不仅运用产业组织的SCP理论,还运用纵向约束关系分析上下游产业之间的关联。在此期间,创新被认为是单个企业的行为,知识溢出也较少被关注。近20年来,产业经济学逐渐融入知识溢出概念,DODGSON[21]认为创新不只是单个企业的行为,还依赖产业创新体系,尤其是对于中小企业而言;VON HIPPEL[18]则指出供应商、制造商、终端客户等上下游企业互动是创新的重要来源;CHESBROUGH[22]更是提出企业的创新模式需要从封闭式创新(closed innovation)走向开放式创新(open innovation)。因此,创新、知识溢出与企业绩效之间的关系越来越为产业经济学相关学者所关注。

1.3 产学研合作视角下的知识溢出

1.3.1 产学研合作方式与知识溢出 随着技术变革的速度加快、技术复杂度的提高,企业往往需要寻求外部合作者共同研发。①正式研发合作的溢出效应。合作研发有助于降低交易成本、增加企业利用外部知识、产生协同效应,既包括同行企业之间的合作研发,如汽车产业的雷诺日产联盟、通用丰田合资等合作模式,又包括跨界合作研发,如海尔洗衣机与多家外部企业(宝洁、奔驰、GE)跨界合作开发。D’ASPREMONT和JACQUEMIN[23]从创新产出(专利)的角度,建立了两个生产同质产品企业的两阶段博弈模型,考察企业在合作研发与非合作研发时的溢出效应,KAMIEN等[24]补充性地从创新投入(R&D)角度分析溢出效应。②与大学非正式交流中的溢出效应。有些企业(中小企业)自身研发能力较弱,主要利用非正式交流,如公司技术人员与大学研究人员之间的交流,从大学等公共研发机构获取知识。研究型大学作为重要的知识创造源,自愿与非自愿地对外产生知识溢出。JAFFE[25]构造技术一致性指数,测度大学对企业的知识溢出程度。ACS等[26]补充了JAFFE的研究,进一步证实这种溢出效应的存在,还发现其更有利于中小企业的产品创新,即非正式交流中的知识溢出效应。

1.3.2 知识溢出与创新体系理论 早期创新经济学主要分析单个企业的R&D行为,如熊彼特强调大企业的R&D是社会创新的主要动力,而ARROW[27]则认为垄断的大企业不利于创新,中小企业更愿意创新[17]。随着ARROW[27]关于“干中学”的经典论文发表,创新经济学研究重点从单个企业R&D行为发展转变为评估R&D的私人回报和社会回报,如MANSFIELD等[28]实证研究发现R&D的私人回报为0~214%,而社会回报为0~307%;BERNSTEIN和NADIRI[29]发现R&D的私人回报为24%~47%,而社会回报为29%~94%。其政策含义有两类:①通过合作研发,使R&D的外部效应内部化,克服个体理性和集体非理性之间的矛盾;②因为外部性的存在,需对企业R&D补贴。当创新经济学融入知识溢出概念,刺激了创新体系理论和三螺旋理论(triple helix model)等发展。其中,以NELSON[30]为代表的国家创新体系理论认为:创新是一个由相互关联的创新主体及相应体制和机制构成的系统性过程。知识溢出是创新体系中的一个重要环节,使创新成果能被广泛地使用;以ETZKOWITZ和LEYDESDORFF[31]为代表的三螺旋理论是指大学—产业—政府三方在创新中密切合作、相互作用,形成了3种力量交叉影响的三螺旋关系,成为动态体系中的领导者、组织者和参与者,促进全社会的创新与知识流动。

1.4 国际经济(贸易投资)视角下的知识溢出

知识跨国溢出往往通过技术物化于商品或投资的方式实现,细分为外商直接投资(FDI)、进口贸易、出口贸易3个方面。

1.4.1 FDI的知识溢出 跨国公司对外投资过程中,无论是通过市场交易还是纯粹外部性的技术溢出,都有助于东道国的技术水平、组织效率和管理技能的提高。

1)FDI的水平技术溢出。FDI对本国同行企业的技术溢出,也称产业内或水平溢出效应,主要通过人员流动、示范效应和竞争效应3个途径实现。①人员流动中的溢出效应。跨国公司本地化生产时需要雇佣当地员工,甚至需要在全球范围内对员工进行专业化培训和锻炼,但本地员工在跨国公司的职位往往存在“VP(vice president,副总裁)天花板”,一些员工长期受“爱国主义”情结影响,利用跨国公司的平台学习获得专业技能或管理能力后,往往“跳槽”到本土企业或者自己创业,产生人员流动的外部性。②跨国公司研发中的示范效应。跨国公司的新技术、新项目或管理方式等对本土企业有示范效应,为本土企业带来竞争压力,促使它们挖掘现有技术效率,提高产品质量。IACOVONE等[32]分析发现,美国沃尔玛的墨西哥子公司发展冷链技术,引发墨西哥本土零售商也先后发展这种技术,产生了技术示范效应。③跨国公司研发中的竞争效应。跨国公司与本土企业是竞争关系,跨国公司的研发、新技术应用会迫使本土企业开展类似的创新活动,即外资企业带来市场竞争压力,使本土企业增加R&D投入,进行技术创新。

2)FDI的后向联系溢出。跨国公司在东道国生产某个产品时,需要中间投入品,而这些投入品往往在本地生产。如果跨国公司对投入品质量要求较高,而本土企业达不到要求,那么跨国企业往往会帮助上游供应商,通过技术援助、技术指导、产品质量控制等方式提高本土供应商的技术水平。在这个过程中跨国企业通过后向产业联系产生技术溢出效应。除了跨国公司与本土上游供应商之间的联系外,众多的上游企业之间存在着竞争关系,一旦某个供应商的技术水平提高,会刺激同类企业竞相改进技术,否则在市场竞争中将处于不利地位,因此同行之间通过技术模仿和技术学习产生技术溢出效应。

3)FDI的前向联系溢出。与后向联系溢出效应对应,FDI的前向联系溢出效应是指跨国公司对下游客户企业的技术溢出。通常,本国下游企业由于购买了上游跨国企业先进的中间投入品,如本土建筑商购买了跨国企业先进的建材,使工程建设更加高效。这个过程通过市场机制实现,但跨国企业往往不能得到100%的价格补偿(生产者难以通过市场机制控制产品使用中的技术溢出),本土企业通过物化于中间投入品的技术实现技术进步。

1.4.2 进口贸易中的技术溢出 对现有文献关于进口贸易中技术溢出的研究概述如下。

1)中间投入品贸易中的技术溢出。跨国公司依据技术扩散成本与本地生产成本的比较,决定在母公司生产还是通过FDI在海外子公司生产,对那些技术复杂性高的产品,往往选择在母公司生产,再通过国际贸易的形式向海外销售。对于进口国来说,购买这些中间投入品,有助于解决企业自身难以解决的技术。同时,跨国公司在市场交易中,很难以货币形式反映该项技术的真正价值,从而有助于进口国的技术进步。举例来说,汽车产业中核心技术是“三大件”——发动机、变速箱和底盘,本土企业可以通过进口跨国公司的中间投入品再进行组装,以推进本国汽车产业发展。

2)装备制品中的技术溢出。对于发展中国家来说,进口发达国家先进的装备品有助于提高本国技术,因为先进设备往往物化着新技术成果,采用技术含量高的机器设备等资本品会极大地提升相关行业的生产效率和产品质量,这个过程中存在物化技术进步(embodied technical change)。装备制品的另一个技术溢出机制是通过“反转工程(reverse engineering)”实现,即通过拆分先进装备品及其零部件和工艺环节,再通过先进的信息技术,如CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造)等促进装备制造国产化。例如我国东方电气等大型水轮发电机制造企业在三峡大坝水电机组安装、调试、维修的“反转工程”中获取了技术装备国产化的能力。

3)制成品中的技术溢出。在国际贸易的经典理论——比较优势理论中,不同国家由于劳动生产率的差异引发国际贸易,其假设是不同国家为了提升生产率实行技术专业化而从事国际贸易。EATON和KORTUM[33]的模型显示,通过国家之间专业化生产,每个国家更专注于技术的专业化,扩展技术前沿,从而存在技术溢出效应。

1.4.3 出口贸易中的技术溢出 现有文献对出口贸易中的技术溢出分析较少,简述如下。

1)技术学习效应。出口有助于本国企业接触国外的客户,了解国外竞争对手的状况,同时代理商、下游客户或国外相关机构对本土企业的产品质量或技术提出改进要求等,都有利于提高生产率。BLALOCK和GERTLER[34]发现,印度尼西亚纺织产业发展受惠于国外的下游客户对其从产品设计到技术帮助的一系列指导。中国东南沿海地区从贴牌生产OEM(original equipment manufacturer)——用国产原料、国外订单加工生产并对外出口,逐步发展到原始设计制造商ODM(original design manufacture)——从设计到生产都由本土企业自行完成,在产业结构上实现从纺织、服装等劳动密集型产业向笔记本电脑、集成电路、家用视听产品等的转型,在全球都有一定的竞争优势。

2)技术竞争效应。出口意味着面临全球性竞争,特别是对于高技术产业而言,其主要依靠技术水平,而非资源型产业依靠资源禀赋,劳动密集型产业依靠劳动力成本优势。这些产业在全球市场的激烈竞争中,很难通过本国的贸易保护或“一劳永逸”而持续,因此不得不加强技术学习。全球自由贸易迫使一国企业专注于擅长的技术,形成技术专业化,并通过贸易促进全球技术溢出。

1.4.4 知识溢出与国际经济学理论 二战之后,跨国投资、国际贸易远超过全球经济增长的速度,国际经济学应运而生。20世纪60年代大量文献对FDI进行研究,主要基于经济地理的区位理论,包括跨国公司的区位投资选择、东道国吸引FDI的区位因素。前者如产品生命周期理论和折衷理论,后者如经济中心区布局理论、边界区布局理论等。这一时期,在肯定FDI增加东道国资本存量和促进就业的同时,FDI也被认为是发达国家对发展中国家的间接掠夺。但随着发达国家先进技术向发展中国家的扩散,理论界提出FDI的技术溢出效应有助于东道国本土企业的技术水平、组织效率和管理技能不断提高。发展中国家重视并吸引拥有先进技术的FDI,如中国采取“市场换技术”战略。客观认识FDI的作用,极大地推动了国际投资的发展,FDI也不再单向地由发达国家流向发展中国家,发达国家之间、甚至发展中国家向发达国家也出现逆向的FDI(OFDI)。类似地,早期的国际贸易理论,如新古典贸易理论,主要是基于比较优势和资源禀赋理论,而20世纪80年代以来,以HELPMAN和KRUGMAN[35]为代表的新贸易理论,放弃了完全市场竞争结构和报酬递减的假设,引入报酬递增和垄断竞争的条件,而知识溢出则是报酬递增的重要基石。该理论有助于解释二战之后日益增加的产业内贸易现象,强调专业化、创新和知识溢出在全球生产与交换中的作用。GROSSMAN和HELPMAN[36]集成了经济全球化(国际投资、国际贸易)与新增长理论,全面讨论了国家之间的长期创新率、模仿率和增长率如何受国际贸易、经济规模以及政策的影响,从而将内生技术创新与扩散纳入新增长理论来解释全球经济增长的机理。因此,近20年来,以创新和知识溢出为切入点,融合新增长理论来阐释全球经济增长成为国际经济学的重要议题。

2 知识溢出的多维测度与主要发现

2.1 基本分析框架

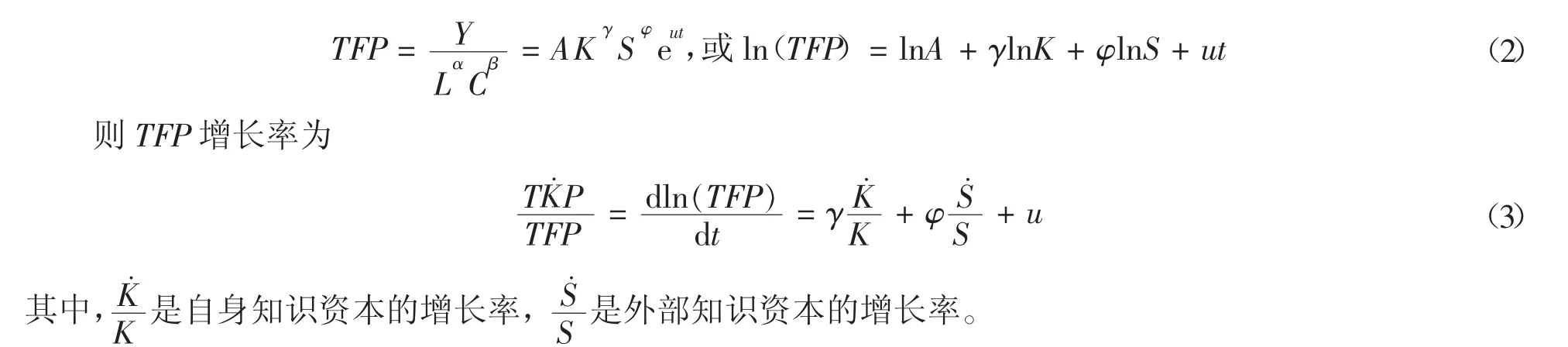

1)生产函数法。无论是宏观的国家层面、中观的产业层面还是微观的企业层面,测度R&D收益的文献大多基于生产函数框架,即一个国家、行业或企业的产出不仅与自身R&D(知识)存量相关,还与外部知识存量相关,扩展的Cobb-Douglas生产函数有如下形式。

其中,Y是总产出,L是劳动投入,C是普通(有形)资本,K是自身知识(无形)资本,S是外部知识资本,u是随机扰动项,t表示时间。系数γ是产出对自身R&D资本的弹性,φ是产出对外部R&D资本的弹性。

2)全要素生产率法。基于生产函数计算出的剩余值归结为全要素生产率(TFP),并假设其来源于技术创新,得到

3)创新生产函数法。鉴于生产函数法或全要素生产率法中,创新(如专利))只是作为对经济增长或生产率提高的中间变量,而非直接变量,GRILICHES[1]构造出类似于生产函数的知识生产函数。

其中,Y是创新产出(如专利、新产品产值),h是研发人员投入,K是自身知识资本的存量,S表示来自外部的知识溢出量。α、β和γ分别表示产出弹性,且α+β+γ=1。

2.2 基于基本分析框架的代表性测度及主要发现

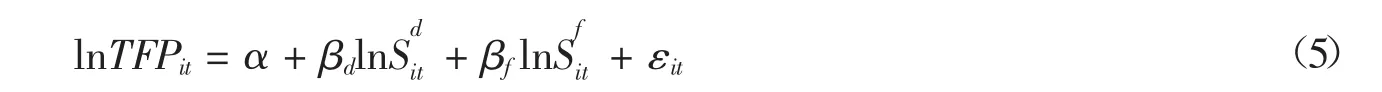

2.2.1 国际贸易中溢出效应的测度及主要发现 关于国际贸易中的知识溢出效应,COE和HELPMAN[37]的回归模型最有代表性,反映本国全要素生产率受到国内R&D活动及国外R&D活动影响的关系,如式(5)所示。

其中,TFPit是i国t时的全要素生产率,指i国自身R&D资本存量被定义为贸易伙伴国份额加权计算的R&D资本存量,其中等式右边指所有贸易国的求和,j指贸易伙伴国,m为贸易权重)。如果βf的系数为正,则表明进口贸易有助于提高本国全要素生产率。

该模型被视为测度进口贸易中知识溢出的经典研究。对21个OECD国家在1971—1990年全要素生产率(TFP)变化的研究表明:一国全要素生产率不仅依赖于国内R&D活动,还与国外R&D活动有关;对大国来说,国内R&D活动比较重要,而小国受国外R&D活动的影响较大;经济开放程度高的国家受益于国外R&D活动的程度较高。COE等[38]进一步用77个欠发达国家的数据进行检验,不仅得到相似的结果,而且发现从技术水平高(R&D存量高)的发达国家进口更有利于技术溢出。李小平和朱钟棣[39]在COE和HELPMAN[37]贸易溢出模型的基础上,检验了中国进口贸易的技术溢出效应,发现进口贸易有助于技术进步。这些研究的政策含义是:国际贸易不仅能发挥国家间的比较优势,形成专业化分工,而且有助于知识在全球范围扩散,促进全球经济增长。

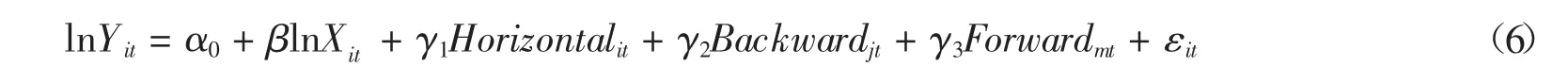

2.2.2 国际投资(FDI)溢出效应的测度及主要发现 鉴于FDI会通过水平、前向、后向联系产生知识溢出,代表性的测度方法是在基本分析框架中增加这些变量,如HARRISON和AITKEN[40]、JAVORICK[41]、LIN等[42],回归方程如下。

其中,Yit指本土企业或产业i在t时的真实产出;Xit代表一系列控制变量,如劳动力、物质资本、产业集中度、资本密集度等;Horizontalit表示t时i行业外资企业的水平溢出效应;Backwardjt表示i行业t时向上游外资企业(j行业)购买中间产品而产生的后向溢出效应;Forwardmt表示i行业外资企业在t时为下游(m行业)提供中间产品而产生的前向溢出效应;εit表示随机扰动量。

对于Horizontalit,用外资企业产出占行业总产出的份额来衡量水平溢出效应。

其中,ForeignYit表示t时i行业外资企业的产出,Yit表示t时i行业的总产出。

对于 Backwardjt,用式(8)测度。

其中,θjk为直接消耗系数,表示i行业消耗上游行业j(外资企业)提供的中间产品或服务占j行业总产出的比重①例如,a行业购买b行业的产品为10%,购买c行业的产品为20%,购买d行业的产品为40%,b、c、d 3个行业中的外资产出份额分别为5%、20%和10%,因此a行业的后向溢出效应:a=0.1×0.05+0.2×0.2+0.4×0.1=0.085。,可通过投入产出表获得相关数据。

对于 Forwardmt,用式(9)测度。

其中,ρmn同样为直接消耗系数,表示i行业为下游m行业提供的中间产品或服务占m行业总产出的比重②例如,a行业产出的10%供应给b行业,产出的20%供应给c行业,产出的40%给d行业,b、c、d 3个行业中的外资产出份额分别为5%、20%和10%,因此a行业的前向溢出效应:a=0.1×0.05+0.2×0.2+0.4×0.1=0.085。,可在投入产出表中获得相关数据。

大量文献对FDI的知识溢出进行了实证研究,但研究结论并不一致,可归结为“抑制论”“促进论”和“双刃剑论”3种观点。关于水平溢出效应,HARRISON和AITKEN[40]以委内瑞拉为例,发现水平溢出效应可能为负也可能为正,取决于外资对本土企业的挤出效应和溢出效应的综合效果,如果外资企业挤占本国市场或提高劳动力成本,则表现为挤出为主的负效应。关于垂直溢出效应,JAVORICK[41]利用立陶宛的面板数据发现显著的后向联系效应,而GORODNICJENKO等[43]利用前东欧17个国家的企业数据发现,后向联系效应一直存在,水平溢出效应不显著,前向联系效应只出现在传统产业和部分服务行业中。利用中国数据的实证结果大致分3类。①水平、后向和前向溢出都为正,如许和连等[44]利用中国1999—2003年35个工业行业的面板数据和2002年投入产出表的实证结果表明,FDI通过示范效应和竞争效应对工业行业产生了积极的水平溢出效应,还通过向上游产业的当地企业购买中间产品和服务产生了积极的后向溢出效应;王滨[45]运用1999—2007年中国制造业27个行业面板数据发现,FDI对制造业全要素生产率的横向和前后向溢出效应为正,且均在统计上非常显著。②后向溢出为正,前向和水平溢出不显著,如杨亚平[46]对广东工业行业面板数据回归的结果发现,FDI通过后向关联对当地供应商生产率提高有正向促进作用,通过前向关联产生的技术溢出不显著,而通过水平方向对本土企业产生了“挤压效应”。③后向溢出为负,前向和水平溢出为正,如姜瑾和朱桂龙[47]研究1999—2003年中国产业层面数据的结果显示,FDI产生了显著的行业内溢出和前向溢出,但后向溢出为负,同时当本土企业生产率为外资企业生产率的30%~70%时,前向联系的溢出效应最大。

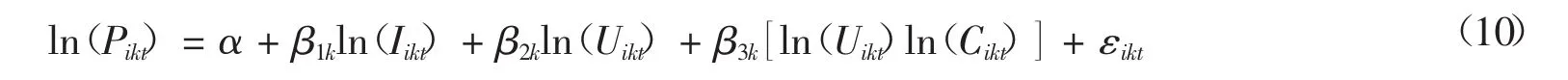

2.2.3 大学的溢出效应测度及主要发现 JAFFE[25]开创性构建的技术一致性指数(technological coincidence index)评价了大学等基础研究对本地产业创新的影响,其知识生产函数如下。

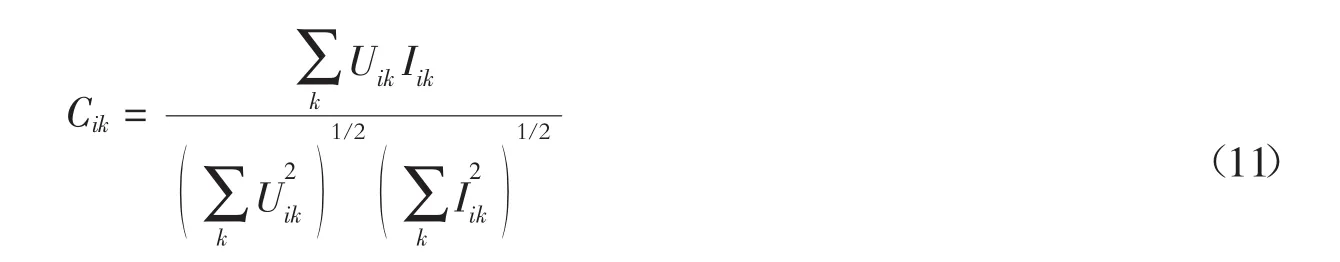

其中,下标i、k分别表示地理单元和技术领域,t表示时间,P表示企业专利申请数,I和U分别表示产业和大学的R&D人员数。在该模型中,C是最关键变量,即大学与产业研发活动的地理一致性指数,计算公式如下。

其中,Cik为特定地理空间i的大学与产业在同一技术领域(technological area)的一致性指数,Uik和Iik分别是特定地理空间i内大学、产业在同一技术领域(k)所拥有的R&D人员数,Cik实际上是区域内Uik和Iik向量的非心相关系数(uncentered correlation)。

JAFFE[25]基于上述模型,发现研究型大学对本地产业创新具有知识溢出效应,而且这种效应不仅取决于大学和产业的研发强度,更取决于两者之间的技术一致性指数。ACS等[26]用新产品(创新直接产出)替代JAFFE的专利(创新中间投入)进行补充验证,进一步证实了大学对产业的知识溢出效应,且用新产品衡量的效果更明显。魏守华等[48]扩展上述方法,计算长三角的上海、江苏和浙江高技术产业研发的技术一致性指数,考察高技术产业研发活动的相互溢出效应,结果发现技术一致性指数是关键因素。JAFFE模型的价值在于客观地评价了大学基础研究的“真实效应(real effects)”,即除科学发现之外,还通过知识溢出有助于产业创新。因此,在知识经济背景下,硅谷、北京、上海等高校集中的城市更容易进行产业创新,另一方面这有助于解释苏州、深圳等产业创新强的城市积极建设高水平大学的现象。

2.2.4 产业关联中溢出效应的测度及主要发现 SCHERER[49]最早用企业R&D定量估算新产品作为中间投入品时企业间技术流对生产率的影响。GOTO和SUZUKI[50]通过投入—产出表的交易数据揭示了物化于中间投入品的产业间技术流,如式(12)所示。

其中,tji表示j产业到i产业的技术流,αji表示j产业销售到i产业的比例,K代表j产业R&D资本存量。除了纯技术流之外,还有物化于投资过程中的技术流,如j到i产业的技术流如下。

其中,Si代表i产业的总销售,Ii为i产业销售量中进行投资的部分,Sji为j产业销售到i产业的资本品。比值IiSi、SjiIi分别从交易流矩阵和资本流矩阵中获取。这样,从j产业纯技术(中间投入品)和资本品流入到i产业的技术量(Tj),用式(14)表示。

其中,△TFP为全要素生产率增长率,Y是i行业的总产出,K是i行业自身的知识资本,Tj是来自产业间的技术流量,u是扰动项。系数γ衡量产出对自身R&D资本的弹性,φ是产出对来自产业间R&D资本的弹性(知识溢出效应)。

在实证研究中,SCHERER[49]利用美国1974年不同行业R&D经费数据进行分解:一部分是用于过程创新的R&D投入,另一部分是产品创新的R&D投入,并假设产品创新可作为中间投入品被其他企业使用,由此产生行业间的知识溢出;在此基础上,用简单的回归方程进行计量,结果发现其他企业产品创新的R&D经费投入每增加10%,对本企业生产率的影响为2.89%,而其他企业全部R&D经费投入每增加10%,对本企业生产率的影响为0.742%。GOTO和SUZUKI[50]在估算企业R&D存量的基础上,用投入—产出关系估算电子信息技术(基础产业)对其他产业(如机械产业)的技术流量,发现来自电子信息技术的知识溢出显著高于本行业自身R&D对全要素生产率的贡献,具体来说,来自电子信息技术的知识溢出效应达到0.8%,而自身R&D活动的贡献只有0.255%。HAUKNES和KNELL[51]利用OECD投入产出表和ABERD(OECD analytical business enterprise research and development)数据库,以法国、德国、挪威、瑞典和美国的8个产业为样本,运用列昂惕夫矩阵考察不同行业间直接与间接的知识溢出,结果发现,高技术产业不仅是创新者,还对中低技术产业有显著的知识溢出效应。潘文卿等[52]用我国2007年投入产出表测度行业间相似程度,并用行业间相似度与R&D经费支出乘积的总和测度产业间技术溢出强度,发现技术相似度越高的产业之间的知识溢出越明显。这些研究的价值在于,揭示了产业创新和发展不只依靠本产业的R&D活动,更需要依靠产业系统的R&D活动,如中国高铁产业发展是相互关联的上中下游系统性创新过程。

2.2.5 空间溢出效应的测度及主要发现 知识空间溢出效应的测度分为区域间知识溢出的距离衰减效应、近邻区域的空间自相关效应以及区域内产业集聚的知识溢出效应3类。

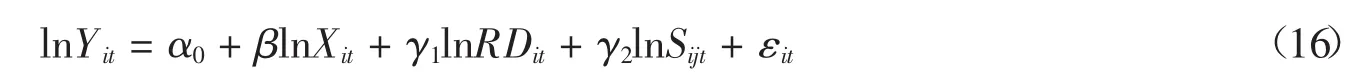

1)区域间知识溢出效应及主要发现。CANIE¨LS和VERSPAGEN[53]提出如下知识溢出测度模型。

其中,Yit指i区t时的真实产出;Xit代表控制变量,如劳动力、物质资本等;RDit是i区t时的研发;Sijt为t时i区从j区获得的知识溢出;εit表示随机扰动量。关键指标Sij测度如下。

其中,Sij表示i区接受j区的知识溢出量;δi表示i区的学习能力(如用平均教育程度表示);dij表示i与j区之间的地理距离;Gji表示j与i区之间的知识差距,Gji=ln(kjki),k用R&D经费存量表示;μ为校正作用的常数(如平均知识密度)。由此可知,i区的知识接受量主要取决于本区的学习能力和地理距离,也与区域间知识差距等因素有关。

CANIE¨LS和VERSPAGEN[53]运用欧盟国家的R&D投入数据进行实证检验,发现知识溢出效应是导致区域间经济增长差异的重要因素,而知识溢出受地理距离、区域间知识差距和本区的学习能力等因素影响。FUNKE和NIEBUHR[54]运用德国的R&D投入数据,发现溢出效应不仅与地理距离有关,还与空间摩擦系数有关,而空间摩擦系数受地区的地理中心性影响,因而地理中心强的区域更容易获取知识溢出。陈傲等[55]对1985—2008年太阳能授权专利在中国三大城市群内地理扩散过程的跟踪研究发现,空间知识溢出不仅受地理距离影响,还因知识缺口大小、吸收能力差异而呈现不同的扩散过程。这些研究的价值在于,揭示了距离创新中心的远近对区域创新和经济增长的影响,如长三角的沪宁线经济带的经济发展水平随着距离上海越远而呈现递减的特征。

2)近邻区域空间自相关对知识溢出的影响及主要发现。ANSELIN等[56]运用空间自相关模型研究发现,具有空间属性的样本因为地理邻近而存在内生性关系,这表明知识近邻溢出效应。空间自相关模型分为两类。

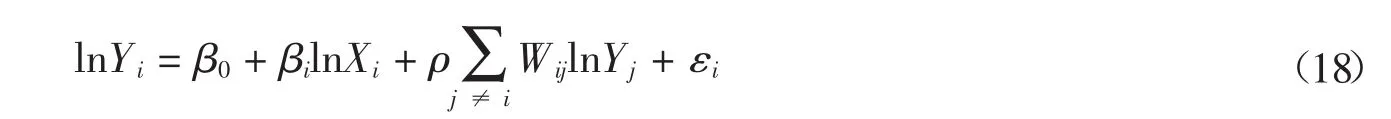

空间滞后模型(spatial lag model,SLM)假设一个地区的因变量依赖于附近地区的因变量,以检验知识是否存在空间溢出效应,基于多元回归构建的空间滞后模型如下。

其中,Yi为i地区创新产出(如专利等),Xi表示影响i地区创新产出的解释变量集(如研发经费等),空间滞后因变量是内生变量,ρ是待估参数,反映空间溢出效应;Wij是空间权重矩阵,用来给i邻近区域进行权重赋值,并将所有邻近区域的创新产出加总成一个综合变量以进行回归;误差项εit~N(0,σ2I)。

空间误差模型(spatial error model,SEM)通过计量邻近地区对因变量的误差冲击测度空间自相关对本地观察值的影响,空间溢出效应体现在误差扰动项中,简化模型如下。

其中,λ和β是待估参数;λ为截面因变量向量的空间误差系数,表示回归残差之间空间关系的强度,即相邻地区的观察值Y对本地区Y影响的方向和程度;Wε是空间滞后误差项;β反映解释变量集X对因变量 Y 的影响;ε 为随机误差项向量,εi= λWεi+ μi,μ 为正态分布的随机误差向量且 μi,t~ N(0,σ2I)。

吴玉鸣和何建坤[57]运用空间自相关模型检验了中国省区研发活动的地理溢出与创新性产业集群发展之间的关系,发现研发活动的地理溢出显著促进了创新产业集聚发展;郭嘉仪和张庆霖[58]在创新知识生产函数中增加Moran’s I指数,发现相邻地区间的知识溢出及各省市的科技经费、人员投入的差异是引起创新活动集聚的重要原因,其中,知识溢出效应随地理距离衰减,在900公里范围内为溢出效应密集区域,而在1 200公里外的效应急速衰减。魏守华等[59]运用塞尔指数和区域基尼系数,发现我国区域创新能力在空间具有明显的集聚特征,尤其是向东部地区集聚,这是因为区域创新能力除了受本地的经济水平、R&D投入强度等影响外,还受知识空间溢出及本地的吸收能力影响。这些研究的价值在于揭示了科技经济密集区具有相互加强的溢出效应,而欠发达地区往往出现持续“贫困”的循环累积关系。

3)区域内经济集聚对知识溢出的影响及主要发现。微观区域的经济集聚,通常以产业集聚的形式出现,其度量方法包括区位商法、空间基尼系数等。以空间基尼系数为例,计算公式如下。

其中,G为空间基尼系数;si为i地区某产业的相关指标(产值、就业人数、销售额等)占全国该产业的比重;xi为i地区对应指标(产值、就业人数、销售额等)占全国的比重;n为全国的地区数。G的值在0~1之间,G值越接近0,该地区产业分布越均衡;G值越接近1,则产业集聚度越强,以此揭示产业集聚度与知识溢出之间的关系。

实证研究中,将空间基尼系数加入基本分析框架方程,即可估算微观区域产业集聚的知识溢出效应。GLAESER等[60]对1956—1987年间美国170个城市产业集聚的实证研究表明,多样化产业环境有利于创新和产业发展。HENDERSON等[61]对1970—1987年间美国城市产业集聚的实证研究却表明:对高技术产业,专业化和多样化都有促进作用;对低技术产业,则只有专业化有促进作用。COMBES[62]以法国243个地理单元为对象发现,多样化经济有利于服务业发展,而专业化经济不利于大多数产业发展。BATISSE[13]对1988—1994年我中国29个省份30个行业的考察结果显示,多样化对产业增长有积极影响,专业化则反之,且这种影响在东部沿海和内陆之间存在差异。薄文广[63]利用我国29个省区25个产业的面板数据分析了知识外部性对于地区产业增长的影响,发现专业化集聚与产业增长之间存在负向关系,多样化集聚与产业增长之间存在非线性关系,多样化程度较低不利于产业增长。这些研究的价值在于探讨了微观区域产业发展的路径是走专业化发展还是多样化发展。研究表明,通常成熟产业以专业化为宜,而新兴产业既需要多样化(产品创新),又需要专业化(过程创新)。

3 结论与研究展望

基于现有文献,本文回顾了多个经济学分支学科从不同视角研究知识溢出的发展脉络,并概述知识溢出的代表性测度方法和研究发现,结论如下。①基于知识溢出的特点与作用机制,区域经济学、产业经济学、国际经济学和创新经济学分别从区域维、产业维、产学研合作维、国际投资与贸易维,多视角、多维度地探讨知识溢出效应,从各自学科研究领域分析知识溢出对经济增长或生产率提升的影响。②在测度知识溢出效应时,通常有3个基本分析框架,即生产函数法、全要素生产率法和创新生产函数法。但在具体运用时,区域维的知识溢出重点考虑距离衰减、空间自相关和经济集聚方式的影响,产业维的知识溢出重点考虑产业关联或投入产出联系中的溢出效应,创新体系理论关注技术一致性指数的影响,而国际经济学较多考察进出口贸易比重或FDI投资比重的溢出效应。③不同学科从各自研究视角都证实了知识溢出效应的存在,一方面支持了主流的经济增长理论——新增长理论,另一方面以知识溢出为切入点,将新增长理论与本学科融合,推动了本学科的发展。

在以上研究基础上,本文对未来研究的展望如下。①利用大数据的优势,更客观地测度知识溢出效应。现有研究中样本往往只选择局部数据,如选取某一省区、某一行业或者某些企业的问卷数据,存在样本选择的偏误。同时,目前研究中自变量对因变量影响滞后期的选择差异较大,有的选择4年,有的选择10年,不同的滞后期必然导致结果的差异。大数据可以更好地跟踪人员流动、文献和专利引用,弥补过去研究中数据来源不完善的缺陷,更全面地测度知识溢出效应。②不同知识(技术)的溢出效应及其时(间)空(间)表现差异。关于不同知识(技术)的区分,如信息通信技术(ICT)为代表的一般通用技术(general purpose technology,GPT)与单项新技术的溢出效应差异。特别是测度第3次、第4次技术浪潮的一般通用技术(如纳米技术、生物基因)对经济增长和生产率提升的贡献。关于知识溢出的时间效应,通常知识扩散随时间遵循“S”曲线规律,但随着信息技术的广泛应用,“S”曲线的时间维变得越来越短,同时溢出效应的爆发点往往更集中,需要“与时俱进”地从时间维把握当前新技术扩散的特征。③结合吸收能力,更完善地测度知识溢出效应。知识溢出为企业、行业、区域和国家提供了利用外部知识的机会和可能性,而吸收能力会影响这些行为主体根据内在的特征对外部知识环境的利用程度。现有文献中,只有部分研究考虑了吸收能力,因此,结合吸收能力,构建精巧的测度方法,有助于更完善地测度知识溢出效应。