基于微视频的“细胞的能量‘通货’

——ATP”一节的教学设计

2019-06-26秦海峰

秦海峰

(江苏省如皋市长江高级中学 如皋 226532)

1 教材分析

“细胞的能量‘通货’——ATP”是人教版高中生物学教材《分子与细胞》第5章第2节的内容,包括ATP的组成和结构、ATP与ADP的相互转化以及ATP的利用三大部分。其与前面所学的糖类、脂肪等能源物质有一定的联系[1]。与第5章细胞呼吸、光合作用也有一定的关联。本节篇幅虽不大,但能帮助学生树立正确的“结构与功能”“物质与能量”的生命观念。内容简单,但比较枯燥,学生不易理解“ATP是直接的能源物质”和“ATP是细胞的能量‘通货’”。

2 教学目标

依据课程标准的内容要求、学业要求及学业质量标准,并围绕培养学生核心素养的要求,制订如下教学目标:

(1) 通过构建ATP模型,形成ATP的结构与功能相适应的生命观念。

(2) 通过探究实验分析,提升科学思维能力。

(3) 初步学会基于“物质和能量观”解释生命现象。

3 教学过程

3.1 创设情境,设问激疑 播放导入视频(ⓔ电子资源),视频内容为: 唐代诗人李白曾写过的一首诗,“雨打灯难灭,风吹色更明。若非天上去,定作月边星。”在古代,真有这样的神灯吗?雨打难灭,风吹更明。其实,这首诗描写的是一种昆虫,那么究竟是哪一种昆虫呢?相信你一定猜到了。没错,这首《咏萤火》描写的正是萤火虫。萤火虫的腹部会发出微小的光亮,就好像是挂了一盏小灯笼。宁静的夏夜,草丛中荧光闪闪,确实如天空中繁星点点。就让我们追随这些微小但灵动的光芒,进入萤火虫的奇妙世界。那么萤火虫发光的秘密是什么呢?萤火虫体内有特殊的发光物质吗?萤火虫发光的过程究竟有什么物质变化?这一过程又有怎样的能量转换呢?就让我们通过下面的探究实验探索其中的奥秘吧!

设计意图: 吸引学生注意,激发学习兴趣,引入探究实验。

3.2 探究实验分析,理解ATP是直接的能源物质 通过无线同屏技术,演示手机App科学小助手中的萤火虫发光探究实验视频。实验一: 先用小刀将数十只萤火虫发光器割下,干燥后研磨成粉末,取两等份,分别装入两支试管,各加入少量水,使之混合置于暗处,可见试管内有淡黄色荧光出现,约过15分钟荧光消失。实验二: 一支试管中滴加两滴葡萄糖溶液,另一支试管中滴加等量的ATP溶液,结果滴加葡萄糖的试管没有出现荧光,而滴加ATP的试管却出现荧光。然后引导学生从能量的角度考虑,小组讨论萤火虫发光实验中的问题: ①实验一试管内为什么会有荧光出现?为什么荧光又会消失呢?②实验二滴加葡萄糖的试管内没有出现荧光,而滴加ATP的试管内却出现荧光,实验可以得出什么结论?要求: 把答案拍照上传至云平台展示。

设计意图: 通过对探究实验的分析,令学生明白糖类不能为萤火虫发光直接供能,但ATP能直接供能。力图帮助学生直观理解“ATP是直接的能源物质”,突破教学难点。

3.3 ATP在细胞中的含量 教师设问: 夏夜,我们看到萤火虫在夜空中飞舞着、闪烁着,应该需要很多能量,所以也应该需要很多ATP。那么它小小的身躯如何能秘藏有大量的ATP?如果萤火虫体内真有大量的ATP,它又如何能轻盈地飞舞于夜空呢?奇妙的生物体在长期的演化中找到了什么办法来解决这一难题,从而让萤火虫能星光熠熠地轻舞飞扬的呢?请学生阅读并分析资料: 人体内约有ATP 0.5 kg。成年人所有细胞内ATP和ADP的总量仅有2.0×10-6~1.0×10-5kg。一个正常成年人在平静状态下24 h消耗40 kg ATP,在剧烈运动状态下,每分钟约有0.5 kg的ATP分解释放能量,供运动所需。

通过分析资料,学生得出结论: ATP在细胞中的含量确实很少,但需求量却很大。教师总结并设问引导学生: 萤火虫也是这样,细胞内的ATP含量很少,但它发光所需的ATP却很多,这实在是让人匪夷所思了,如何化解这一矛盾?其中的秘密一定藏在ATP分子结构中。

设计意图: 引发学生思考,同时培养学生证据意识。

3.4 ATP能提供大量能量的秘密 具体教学设计过程如下:

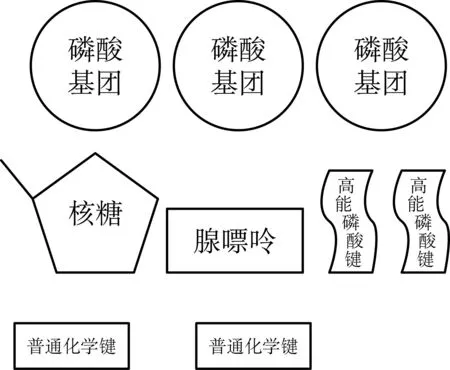

3.4.1 ATP的结构特点 教师先向学生介绍普通化学键和高能磷酸键各自的化学本质,然后设置问题串:“为什么ATP能作为直接能源物质呢?它究竟是什么物质?又有什么结构特点呢?为什么它被称为ATP呢?”引入构建ATP结构模型的小组活动。活动要求: 第1、 3、 5、 7组在纸上画出ATP结构简图,第2、 4、 6、 8组用所给ATP模型纸片材料(图1)拼出ATP结构模型,最后用手机或平板电脑拍照并上传至云平台。经师生讨论,让学生再对自己搭建的ATP结构模型进行修正。

图1 ATP模型纸片材料

教师提出问题:“结构上看,ATP是一种高能磷酸化合物,含有高能磷酸键。那么,储存在高能磷酸键中的能量是怎样释放出来的呢?”引入ATP与ADP相互转化。播放“ATP与ADP相互转化视频”(ⓔ电子资源),视频内容为: ATP的化学性质不稳定。在有关酶的催化作用下,ATP分子中远离腺苷的那个高能磷酸键很容易水解,储存在这个高能磷酸键中的能量释放出来,同时,远离腺苷的那个磷酸基团就脱离开来,形成游离的磷酸(Pi),这样,ATP就转化成二磷酸腺苷(英文名称缩写ADP)。而在有关酶的催化作用下,ADP可以接受能量,同时与一个游离的磷酸结合,重新形成ATP。这就是ATP与ADP相互转化。

设计意图: 培养学生合作学习的能力,提升学生“模型与建模”的科学思维素养。

3.4.2 ATP与ADP相互转化的特点 提供资料: 用32P标记磷酸加入细胞培养液中,尽管短时间后ATP的总量变化并不大,但是大部分ATP末端磷酸基团却已经带有放射性标记。

从该资料,同学们能分析出生物体是如何解决细胞内ATP含量少、但需求量大这一矛盾的吗?

学生得出结论: ATP与ADP是可以相互转化的,并且这种转化十分迅速,细胞内的ATP含量始终处于动态平衡之中,从而保证了细胞内能量的持续供应。

设计意图: 引发学生自主思考,培养学生科学推理能力。

3.5 ATP的来源 教师设疑: 细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。那么,在ADP转化成ATP的过程中,所需要的能量从哪里来呢?

学生通过阅读教材89页ADP转化成ATP时所需能量主要来源的相关文字和图示,可以回答上面的问题,即对于动物、人、真菌和大多数细菌来说,均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量;对于绿色植物来说,除了依赖呼吸作用所释放的能量外,在叶绿体内进行光合作用时,ADP转化为ATP还利用了光能。

设计意图: 通过ADP向ATP转化的过程,让学生理解ATP中远离腺苷的高能磷酸键中的能量来自于光能和有机物中稳定的化学能,培养能量平衡观。

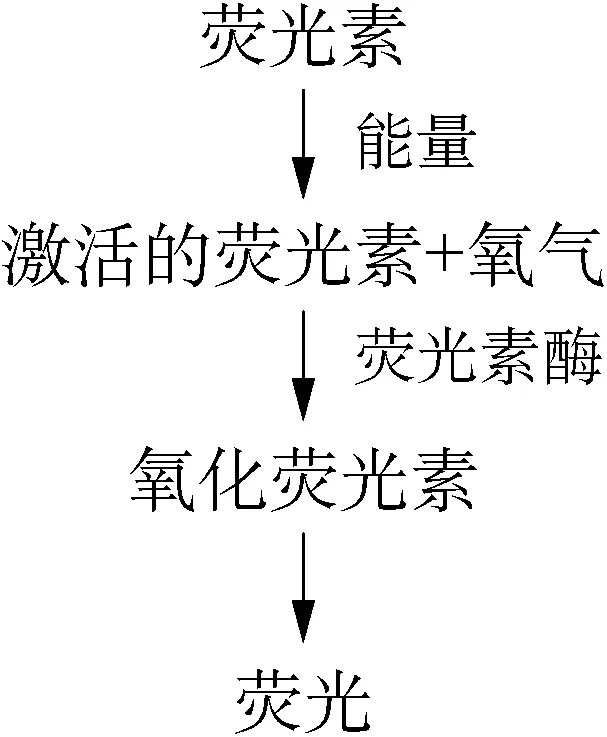

3.6 ATP的利用 教师设疑: 在ADP转化成ATP的过程中可释放的能量,这些能量将直接用于哪些生命活动?学生思考后反馈: 主动运输、肌细胞收缩、大脑思考、各种吸能反应、生物发电、发光,这就是ATP的利用。教师就本节课导入时的场景追问: 现在我们知道ATP水解可释放能量用于发光等(如萤火虫)。下面请从物质和能量的角度解释萤火虫为什么能发出荧光。学生通过阅读教材89页“ATP利用”中萤火虫发光原因的文字材料,回答: 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受ATP提供的能量后就被激活。在荧光素酶的催化作用下,激活的荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素,并发出荧光(图2)。

图2 萤火虫发光原因示意图

教师再回到本节课的导入场景——“雨打难灭,风吹更明”的萤火的奥秘原来如此,与神奇的能量物质ATP有关,并请学生看视频。播放“能量通货视频”(ⓔ电子资源),视频内容为: 细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,这样的反应我们称为吸能反应,所需的能量由ATP水解提供;还有些化学反应是释放能量的,这样的反应我们称为放能反应,这些反应释放的能量将用于ATP的合成,释放的能量储存在ATP。也就是说,能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间循环流通。因此,可以形象地把ATP比喻成细胞内流通的能量“通货”。

设计意图: 通过解释“萤火虫为什么能发出荧光”,树立学生的物质与能量的生命观念。通过视频形象的展示,加深学生对ATP是能量“通货”的理解。

3.7 课堂小结 学生根据ATP思维导图框架图(图3)完善思维导图,总结本课的内容。

设计意图: 让学生通过思维导图框架进行课堂总结,构建知识网络,巩固所学知识。

4 教学反思

本节课尝试将生物学核心素养与生命科学趣味融合在教学中,吸引学生的注意,激发学生兴趣。以“萤火虫发出荧光”作为主线,聚焦生物学核心素养,引导学生以“自主、合作、探究”的形式进行学习。若能就ATP的合成与ATP的水解过程从各个角度比较,并进一步就两者是否是可逆反应进行辨析,将有助于提升学生的科学思维的能力。