中国民间美术生命张力的原因解析

2019-06-24刘英副教授硕导内蒙古艺术学院美术学院

文/图:刘英 副教授、硕导 内蒙古艺术学院美术学院

中国民间美术是中国文化的重要组成部分,其创作内容丰富多样,造型质朴夸张,色彩大胆明快,地域特色更是鲜明突出。经过几千年的发展和传承,民间美术从最初满足实用及原始祭祀需求的简单活动,发展到今天反映美好生活的现代题材,表现出旺盛的生命张力。其创作内容更加丰富多彩,传播范围更是覆盖整个中国大地。它所具有的艺术价值和文化价值早已突破最初的实用范畴,而成为反映中国民间社会生活的百科全书。

研究表明,中国民间美术的缘起并非与华夏文明同步,但其却是整个中华文化发展进程中从未中断过的文化之一。今天,生活在这片土地上的人们,依然沿袭着过去的古老习俗,将其作为民俗生活的重要组成成分,进而寄托情感,祈求吉祥。回看历史,我们发现,阶级的出现,服务对象的不同,使中国美术呈现出宫廷美术、文人士大夫美术、宗教美术和民间美术共同发展的态势。期间,唯民间美术在其发展过程中显示出了巨大的生命力和民族凝聚力。它不仅没有中断、消亡,而是独立于其他美术之外,延续至今,这是一个很值得探讨的现象。

笔者将从以下几个方面来剖析中国民间美术延续不间断,强大生命张力的原因所在。

一、就地理面积而言

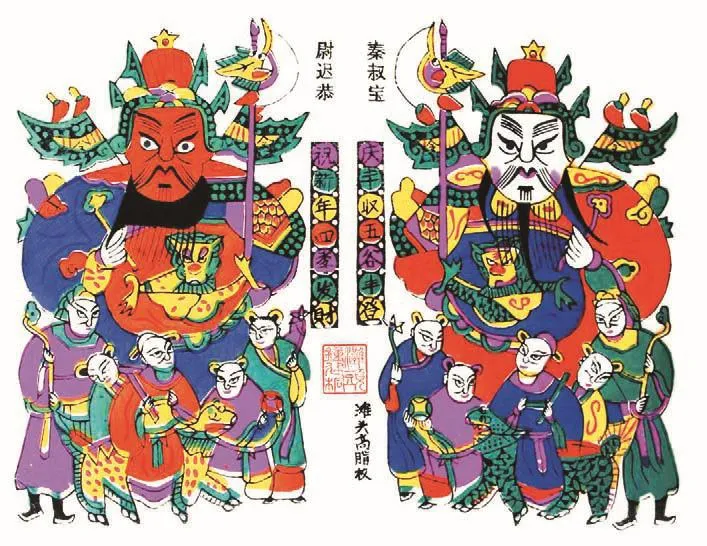

图1.湖南滩头木板年画

泱泱华夏,地大物博。整个中华文化是在一个很大的地域范围内展开的。因此,分布地域的广大和使用人数的扩大,为民间美术的延续提供了存在和发展的广阔空间,使其不致因战争或地理性的自然灾害而全部毁灭,因而能够传承至今而不绝。区域间的频繁交流与合作,加快了民族的融合及文明的传播进程,随之也带来民间美术活动的繁荣。雕版印刷术和造纸术的发明、普及,为中华文明的广泛传播提供了契机,同时也孕育出剪纸、木板年画等新的民间美术样式。至明清时期,中国民间美术在剪纸、年画、雕塑、建筑等众多领域都取得了前所未有的成就,并且呈现出同一领域不同风貌的地域性特征。如,在木板年画领域,我们所熟知的江苏桃花坞木板年画、湖南滩头木板年画、天津杨柳青木板年画等年画重镇,就是在此基础上形成的独具地方特色的年画风格。(图1、2)又如,在民间剪纸领域,也形成了以南京、佛山、扬州等地为代表的南方剪纸和以高密、安塞、蔚县等地为代表的北方剪纸类别。可见,辽阔的地域环境孕育了整个中华文明发展的基础,为中国民间美术的发展、延续提供了广阔的发展空间。

二、就文化背景而言

秦朝的统一奠定了中国两千多年的封建统治基础,标志着多民族大一统国家的形成,这对中华文明的延续起到了至关重要的作用。至汉代,中华文明已经在经济、政治、科学、文学、艺术等众多领域形成体系。各领域间相互影响,相互联系,形成了相对完整的中华文化整体。这种地域的广大和相对完整的文化格局,使中华文明在与外来文化的冲突、交融中能够保持自身优势,同时包容、吸收外来文明而不被其同化。在这样的文化背景下,中国民间美术承载着人民群众祈子延寿、招财纳福、辟邪禳灾的美好意愿而表现出旺盛的生命力,成为广大群众寄托情感、教化心灵的重要途径。另一方面,中华文明所蕴含的丰富而深刻的思想内涵是民间美术生命延续的强大支柱。其所崇尚的阴阳观念、人文精神、中和之境、整体思维、道德伦理等思想观念,经过几千年的文化碰撞与交融,已经广泛而深入地渗透到每个中国老百姓的心中,进而成为影响民间美术创作的潜在标准和尺度。如,体现道德伦理观念的“二十四孝”“义士烈女”主题,体现主次尊卑的“宗族祠堂”“功德牌坊”主题,体现阴阳观念的“男女构精,万物化生”等主题在留存下来的民间美术作品中随处可见、随地可寻。可以说,中国民间美术能够保持民族特性而存在、发展并延续下来,正是由于有这一稳定、庞大的文化格局做支撑。

图2.江苏桃花坞木板年画

三、就民族信仰而言

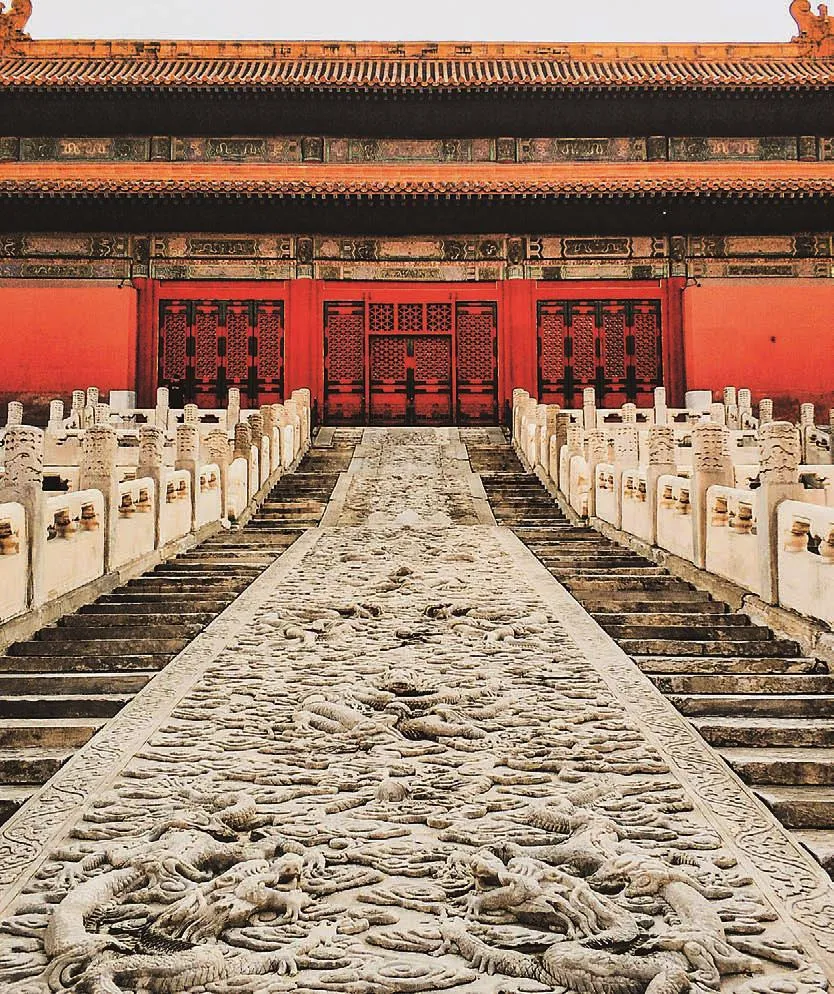

共同的祖先崇拜是维系文明的精神纽带。中国人“炎黄子孙”的说法,体现了中华儿女对于其共同的祖先——炎、黄二帝的崇拜,这种强烈的本根意识是维系国家一统和文明延续不断的重要因素。人类从最初的图腾崇拜发展到对祖先的崇拜,是人类思想的进化,前者具有浓烈的原始宗教色彩,主要源于原始先民对于自然力的不可抗拒和对于超自然力的渴望;后者则集中反映出“祖先”作为神灵已经化入人们的思想意识。这种以血缘为纽带的关系,使本根意识广泛而深入地渗透到人们的生活中,成为凝聚整个民族的精神纽带。这种精神上的一统,反映在民间美术中,即体现在百姓对“龙”的应用及塑造上。中国人对龙的崇拜,从图腾崇拜到王权崇拜,历时六千余年,其时间跨度之长,影响之深,是其他文化现象无法比拟的。中国人将自己称为龙的传人,可见其影响之深远。从内蒙古红山出土的“中华第一龙”到故宫保和殿后的云龙大石雕(图3、4),从春节的舞龙狮到端午节的赛龙舟,从古建屋顶上的“二龙戏珠”到剪纸、年画中的龙形象……无不透露着中国人共同的信仰与希望。之后,众多与炎黄二帝、龙凤龟灵相关联的神话传说、人物神祇、祥禽瑞兽应运而生,它们既体现了百姓对于本民族共同祖先的崇拜与敬畏,同时也体现了人民群众无限的想象力和创造力,它们是百姓审美追求的直接反映。随着社会文化的进步,民间美术早已突破早期神灵的范畴,其题材更加丰富多样,内容更是包罗万象,但它所蕴含的本根精神并没有因此而减弱,这也是民间美术可以历经数千年而依然焕发勃勃生机的原因所在。

图3.中华第一龙

图4.故宫保和殿云龙大石雕

四、就传统民俗而言

五千年的中华文明孕育了中华百姓共同的民俗习惯和思想认知,形成了以民俗为核心的传统节日,以及与之相关的风俗习惯。在中国,春节、清明节、端午节、中秋节等传统节日成为千百年来凝聚百姓、传承文明、举国共庆的重大节日,与之相关的民俗活动则成为民间美术发展、传承的重要推动力。春节时节挂年画、剪窗花;立春时节剪彩为幡;元宵佳节舞龙狮、挂灯笼;清明时节祭祀祖先;端午佳节包粽子、赛龙舟;中秋时节猜灯谜、挂灯笼……可以看出,共同的民俗活动削弱了不同地域内民众的距离感,进而增强了中华儿女的民族凝聚力。而年画、剪纸、泥塑、面塑、皮影、石雕等民间美术形式,作为民俗庆典的组成成分,以民俗为依托,在各种民俗活动的支撑下蓬勃发展,在丰富百姓生活、寄托百姓情感、增强民族凝聚力的同时,也推进了民间美术自身的发展,并为后世留下了众多宝贵的文物资料。可以说,不同的传统节日、不同的民俗活动、不同的地域文化孕育了不同的民间美术样式,这些民间美术样式与传统节令、民俗活动相互影响、相互依托、同步发展,共同构建了中华文明的文化体系。

图5.故宫太和殿垂脊兽 丁三丰 摄影 2010年

五、就创作主体而言

民间美术根植于民间,其创作主体是广大人民群众,其受用主体亦是广大人民群众。从汉朝一统中国起,华夏族吸收其他民族成分,将汉族人口扩大至6000万;到清道光年间,清朝创造了历史上第三个人口数量高峰——中国人口增至4亿,清朝成为古代中国人口数量最多的朝代。如此庞大的创作主体和受用人群,必将带来民间美术创作数量上的飞跃;而创作数量的增加也必然促使其质的提升,同时也因地域文化的不同而孕育出多样化的创作风格。以传统民居为例,民居作为人类生活起居的场所,是人类遮风挡雨的需求所在,中国古建从上古有巢氏开启“巢居”文明始,到木构架结构建筑的形成;从“秦砖汉瓦”建筑文化的兴起,到由琉璃、走兽、雕塑等构建的殿宇文化(图5、6);从质朴温馨的四合院建筑,到大气磅礴的宫阙楼阁……我们不难发现,庞大的受用群体造就了丰富而复杂的居住文明,受用群体等级的不同使中国古建呈现出或简单或复杂、或质朴或华丽、或狭小或恢宏的风格特点。受用群体居住区域的不同,也使中国民居呈现出多样化的面貌。北京的四合院、陕北的窑洞、安徽的马头墙、福建的土楼、贵州的苗寨、湖南的吊脚楼等众多建筑样式,在呈现地域文化的同时,更多地体现出广大群众无限的创造力,这也是民间美术具有巨大生命张力的本质所在。

图6.汉代朱雀瓦当(仿制品)

综上所述,从上古到秦汉,从唐宋到明清,民间美术在不同的发展阶段都有不同的呈现,表现出来的文化价值也不尽相同,其所蕴含的阴阳观念、人文精神、中和之境等思想内涵亦各不相同。作为一个美术形态,它包罗万象,涵盖广泛;但若在特定的领域去追溯,它所蕴含的人文价值就会更加凸显。作为中国文化的重要组成,民间美术承载着传承民族信仰、凝聚民族精神、寄托民族情感的责任。本文旨在探讨其发展脉络,剖析其传承原因,以期为民间美术的传承与发展尽绵薄之力。