看,他在雪地里建起城堡

2019-06-17郭晨子

郭晨子

错过了2016年的《马达加斯加》,期待2020年或许会来中国演出的《万尼亚舅舅》,现在就写下对图米纳斯导演作品的观感,是不是不够慎重?边落笔边犹豫。

五月初,上海有一个周末是属于这位立陶宛导演的,上海文化广场内,他的《叶甫盖尼·奥涅金》隆重上演,而在大宁剧院,上海·静安现代戏剧谷请来了他执导的《钦差大臣》。尽管俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的“奥涅金”作为2017年乌镇戏剧节的开幕大戏已经赢得无数好评,今年在广州、上海、北京三座城市的巡演还是再度掀起了狂潮,相形之下,立陶宛VMT剧院的《钦差大臣》多少有些落寞。

是啊,《钦差大臣》是一部熟悉的经典,熟悉到近乎过时落伍。“讽刺喜剧”是怎样一副做派,貌似闭着眼睛都能想得出来,从“钦差大臣”本人到市长一家和各路小官僚都是漫画人物,而“批判现实主义”曾经受到过的推崇,将之等同了正确本身,哪怕渐渐风干成了空洞的概念,在相当长的一段时间,除去“批判现实主义”,还有什么别的道路呢?

图米纳斯的《钦差大臣》并不是这样——

舞台上的色调像是走进了一座遗存了几百年的某个小镇的教堂,建筑极其坚固,墙体厚重,而内部空间简约朴素,光线始终昏暗,虔敬与蒙昧并存。舞台右侧,立着一个巨大的人偶,二幕结束时,市长迎接“钦差大臣”住到他的府邸,悬吊着的巨型人偶在圆形转台上转动,看着还有些可笑,这么个超大块头夸张了市长的误会、“钦差”的虚假和整桩事情的荒唐。全剧落幕前,巨偶不管不顾市长一干人还在舞台中央,越来越快地转动,横扫一切在所不惜,吞没所有不在话下,当最后只剩下市长女儿紧紧抱着舞台右侧高高的木杆子,好一幅末日景象,说不清巨偶是恶魔、是撒旦还是来审判一切的神了,它的巨大一点也不可笑,而是可怖。

年轻人喝醉了酒胡说八道,幻想自己位高权重,奢华度日,明明是浅薄的吹嘘,谁让他被当成了钦差大臣?当他不胜酒力,站也站不稳,歪在坐成一排的督学、法官、医院院长、邮局局长众官僚身上,这些人捧住稀世宝贝似地接住他,其中一位专门托起他的脚。当他真的醉倒时,这些人躺下去,为他铺成了一张肉垫子,自觉担当人肉席梦思。这还不算完,市长大人脱下自己的大衣轻轻盖在他身上……对权力的膜拜已经表现到极致了吧?并没有!紧接着,魁梧的市长温存地宠物般躺在了“钦差大臣”身旁。巴结和效仿表现到极致了吧?也还没有。“钦差大臣”站起身来学了几声鸡叫,然后,市长也站起身来“叫”了幾声,是应和?是谄媚?态度上还带着些许紧张,判断“钦差”是否允许他有样儿学样,比指鹿为马还下作。

不假思索地迎奉,毫无廉耻地追捧,心甘情愿地自我贬低,彼此默契地一起做了奴才。迄今为止,这是看到的对奴性最充分的表达,喜剧看得人要落下泪来,舞台上演绎的,已经不是令人发笑的缺陷了,而是无药可医的顽疾。“奥涅金”值得盛赞,但提《钦差大臣》的少,是没有感受到导演的犀利,还是,奴性的存在实在令人难堪情愿视而不见?

剧本里当然找不到这样的舞台提示,这是图米纳斯对文本意涵的创造性表现,他认为导演要做的,就是挖掘潜藏在文字之下的东西。相较于阳光照耀下的波光粼粼的美丽湖面,湖底的世界是可怕的,也是他和演员要探寻的。难怪,2015年来沪演出的福金导演、俄罗斯亚历山德琳娜剧院的《钦差大臣》中,对舞台假定性的运用还只是喜剧性的穿帮,高调的白色舞台还是令观众愉快的,而图米纳斯的《钦差大臣》简直是一个甩不开的噩梦,他的解读是更果戈理的。

对果戈理冠之以“批判现实主义”作家的称号,简单而粗糙。以他最为著名的小说来看,《外套》中,小文官耗费了所有的积蓄做了件新外套,才穿着到长官家做了一次客,回家的路上外套就被抢了。到此为止,小说是现实主义的,可果戈理的厉害在于,小文官求告无门,又丢了暖和的衣服,终于在寒冬撒手人寰。到此为止,小说称得上是批判现实主义的。可果戈理还不依不饶,写了“这个故事出人意料地生出一个荒诞不经的结尾”,小文官的亡魂半夜出门扒去人们身上的各种外套,拿走了对他的外套失窃案置之不理的大人物的外套,还在平息了一阵子之后长高了个子、蓄起了胡子……这才是果戈理,现实之外,是有幽灵的。更不用说在他的《狂人日记》中,日记里的日子可以是“三十月八十六日”,叙述可以变成狗的视角……后世评价他,揭示了民族性的庸俗和集体的荒谬,他的作品是“怪诞现实主义”。

“怪诞”比“批判”准确得多?生于1809年、逝世于1852年的果戈理还没有赶上现代主义,不能像卡夫卡那样让一个人一早醒来毫无来由地变成一只虫,但他的“怪诞”中已经蕴含着现代主义的因子,他的个人气质也决定了他不会亦步亦趋地描摹现实,现实是他的踏板,为的是那“荒诞不经的结尾”。《钦差大臣》一剧问世的十多年后,果戈理又写了对话体的“尾声”和“尾声补白”,称自己写的不是现实而是寓言。要“补白”的是,当时的他陷入了对宗教的狂热,离他告别人世,仅还剩下区区五年。

这才是先后受到别林斯基赞颂和批评的完整真实的果戈理,说《钦差大臣》是“批判现实主义”的“讽刺喜剧”,毋宁说是怪诞的寓言。

这或许是通向舞台呈现的一条途径,为什么舞台上矗立着超级傀儡,为什么剧终时的画面有末世感,为什么整出戏像个梦魇……

文学,还是文学。

倘若文学上对《钦差大臣》的理解还是像刻板的课本剧,倘若对果戈理的认识永远停留在“批判现实主义”,搬演《钦差大臣》的必要性大打折扣。

近年来引进了大量国外的名团名作来演出,经典的当下性阐释和出乎意料的形式创造一次次引起惊叹,但形式的模仿总不能算难,难的,是自觉的文学素养,是出自文学的理解力、洞察力、想象力和同情心。

导演的创造出自文学,一点也没有贬低导演的创造能力。

看看图米纳斯的作品吧,改编自长诗的《假面舞会》和《叶甫盖尼·奥涅金》充盈着诗意,《三姐妹》和《钦差大臣》的舞台意象都不同寻常。他的戏中,总少不了叙述的成分,《假面舞会》中的男主人公阿尔别宁本人充当了叙述者,“奥涅金”一剧,年老的和年轻的两组奥涅金、连斯基担任叙述者,《钦差大臣》中的市长一角,不少处理带有叙述性。而既然有叙述,歌队几乎必不可少了。《假面舞会》中鱼贯的男女,“奥涅金”中舞蹈教室的芭蕾女孩,甚至在《三姐妹》中增加了一队军人,形成了群雕般的群像,时而化身角色,时而评判和映照着主人公。一旦引入叙述,作品就多了一个维度。

图米纳斯的戏里也总还有一些怪诞的成分,如《钦差大臣》中的巨型偶,如《假面舞会》中的那位赌徒,死而不倒,即便成了僵尸也顽强在场,如“奥涅金”中的兔子和熊,也如《三姐妹》的结尾,“三姐妹”钟摆似地在台上摆动。不像《三姐妹·等待戈多》那样,非要文本拼贴在一起,图米纳斯排出来的“三姐妹”就是在“等待戈多”。怪诞不是作料,而是美学,是丑恶和滑稽的混合体,是让悲剧消解了悲剧性、喜剧增加了庄严感的法门。

小丑般的人物也都有,《假面舞会》中推雪球的红衣仆人,“奥涅金”中驼背弹琴的女孩,《钦差大臣》中市长家宴的一场,始终有三个老婆婆站在那里,总有些“不相关”在相关着。

这些,加上音乐的贯穿始终几欲铺满,构成了图米纳斯的大部分导演语汇吗?还缺了最最重要的一点,演员的肢体语言。

还是要回味《叶甫盖尼·奥涅金》。

“我恋爱了!”——塔季扬娜的宣言成了这个戏的标签。但即使这一段落在各种宣传中反复提及,还是无法取代现场观看所受到的冲击。平日里沉静的少女,这一刻力大无穷地拖着她的小铁床上台。她在窄窄的小床上翻滚,支起身体成了“人”字型,她无处发泄的热情只好给了枕头,使劲儿捶打也无济于事,因为,澎湃着她的是爱情啊,是还没有告白、不知道是否会得到回应的悸动。

之后,就是卑微了。是她拖着白色的沙发木椅上台,当奥涅金宣判爱情的死刑,她连端坐在椅子上的矜持也被剥夺了,蜷缩在木椅下面,弓着身体缩成一团,无奈无助,自惭形秽,只能接受这冰冷的拒绝。

当妹妹失去了连斯基,要接受婚姻的安排,一直背在身上的手风琴被强制拿了下来,她的身边,是她的丈夫。无论塔季扬娜怎么拉扯她,匍匐在地上使出全身力气,或者黏在她身上想要拖住她,都无济于事。

而表现塔季扬娜自己的“恋爱”,没有用一句台词。只是从塔季扬娜一个人吃蜂蜜,到她身边坐着了她要嫁的年老的将军,从她把勺子顺从地给了老将军,到她和老将军互相把勺子送进对方嘴里,心理的、情感的、人物关系的变化都交待了。

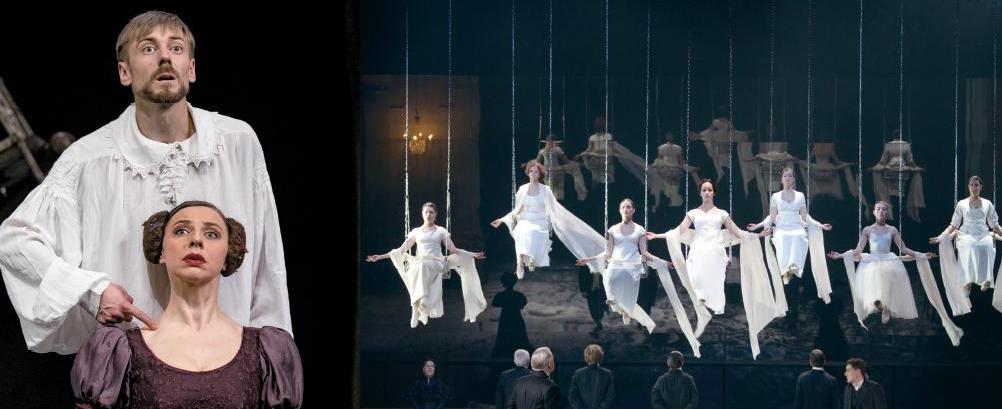

全劇有两处芭蕾女孩的群像形成了互文。一是奥涅金傲慢地碾压了塔季扬娜的爱情之后,众芭蕾女孩一个个躺在把杆上,奥涅金从她们身上一个个迈过,像君主对待他的奴隶,像回溯和展望了他从前的和未来的一段段情史,他不在乎的,岂止是塔季扬娜。他骄傲至极,混蛋透顶。而在下半场,塔季扬娜“领舞”,众女孩坐上秋千,身上的白纱飘舞着,一双双脚还在悬空踏步,飞升的意象对照曾经的践踏,是一种颂扬,也构成了反讽——成为新娘踏入婚姻的瞬间,是飘飘欲仙还是永别少女时候坠入红尘?

一段又一段强有力的肢体表达,几欲使得塔季扬娜和奥涅金若干年后邂逅时的长段台词失去了力量,身体语言的强烈胜过优美的诗句。

照本宣科,自然可以说以上是瓦赫坦戈夫创立的“幻想现实主义”,结合了斯坦尼和梅耶荷德,挖掘潜文本,用肢体释放言辞的暗示或言辞所遮蔽和修饰的部分,表面上脱离写实而在更大程度上逼近了真实。然而,名词背后,依然有一大片的未知地带,那是20世纪初俄国形式主义思潮之后,在文学、美术、音乐、电影等等领域不断发生着的变革,是画家康定斯基、夏加尔,作曲家斯塔拉文斯基和肖斯塔科维奇,小说家和剧作家布尔加科夫,电影导演塔科夫斯基等等共同构成的风景,“幻想现实主义”不是孤立地存在于戏剧舞台上。

果戈理的创作生涯是常识,但常常被视而不见;戏剧史、艺术史的重要篇章仍缺了环节,奈若何。图米纳斯的舞台剧带来的,是硕果,对结出它的果树,依然缺少普及和研究。看完演出的极大满足之后,这种沮丧久久挥之不去。

歌剧的织体性、音乐的复调性都用到全剧的结构中去了,尤其在“奥涅金”中,人物就是声部。诗的节奏感、韵律感和意境也都转换到了舞台上,加上叙述性的手段和肢体化的表达,图米纳斯的戏复杂而立体。他还喜欢用镜像,在“奥涅金”和《三姐妹》中都用了镜子,舞台上的,是演员的肉身,也是虚幻的影子,是真切发生的故事,也是模糊不清的梦一场而已。结果,复杂的不是情节,是导演构思的多维度,立体的不是人物,是舞台空间。

有些片刻,特别是今年与图米纳斯导演作品第二次相遇时,是想到戏曲的。歌剧的“歌”、芭蕾的“舞”、以诗为底本,他也完成了“以歌舞演故事”,与日常生活拉开距离而拉近心理距离,达到共情。这不是“洋戏曲”那么简单,而是西方一个多世纪以来,目光一度投向东方传统演剧后,重新打造的更具张力的导演剧场。在图米纳斯承继的“幻象现实主义”之外,还有“情绪戏剧”,还有不少导演重新拣回音乐和肢体的表现力。和“无歌不舞”,诗、歌、舞高度合一的戏曲不一样,勉强做个比喻,在图米纳斯的戏里,音乐像衬底,表现文本之下和文本之外的意义的肢体语言是印象最深刻的画面主体,是最难忘的局部,而叙事是画面构图。

文学激发了导演的创造,导演的创作属于剧场。

图米纳斯曾经说,童年时和小伙伴们常常一起在雪地里搭城堡,总是弄丢手套。有一次,爸爸忍无可忍了,心疼妈妈又要为他织新的手套,一定要他把玩丢的手套找回来。夜晚,他重新回到白天搭建的城堡前,为了找手套亲手毁了城堡,他又想找到手套,又羞惭,第二天一早小伙伴们会怎样猜测和谴责捣毁城堡的人啊……后来,他觉得雪地里的城堡就是冰天雪地里缔造出的戏剧世界,他要做的,是把这一切转移到舞台上。

评论多半是煞风景的,像是偷偷捣毁了雪中的城堡,为的不过也是找回遗忘在童年的那只手套……