损失情境下社会困境中的合作行为 *

2019-06-15凌晓丽

凌晓丽 孙 鹏

(1 山东师范大学心理学院,济南 250358) (2 山东财经大学大学生心理健康教育与研究中心,济南 250014)

1 引言

合作是人类社会互动过程中最重要的形式,人类需要与他人进行物质和情感的互动,通过合作来维持种群的延续,但与此同时,人类往往又无法摆脱自私的天性,常常因为对个体利益的坚持与追求而使得彼此陷入冲突状态(Decety,Jackson, Sommerville, Chaminade, & Meltzoff, 2004)。面对利益的冲突,能否摒弃敌对竞争而保持合作,对于个人幸福以及人类命运都具有至关重要的意义。因此,一直以来,不论是心理学家、社会学家,还是经济学家、政治学家,都试图从不同的学科视角来剖析冲突情境下人们的合作行为(Messick, 1967; Messick & Mackie, 1989; van Lange,Joireman, Parks, & van Dijk, 2013),以期找到提升人类合作行为的良方。而社会困境研究由于一针见血地折射出了个体利益与他人或集体利益的冲突本质,并同时涵盖了现代社会所面临的诸多亟待解决的合作问题,如环境污染、资源短缺、气候变暖等,因此,在近30 年成为了众多学科关注的焦点,激发了大量的研究者对其进行探讨。

社会困境(social dilemmas)代表着一种个人利益和集体利益存在冲突的情境,在这种情境中,个体的理性行为会最终导致集体的非理性(Kollock, 1998; 刘长江, 郝芳, 2014; 刘长江, 李岩梅, 李纾, 2007)。举例来说,以打渔为生的渔民为了实现个人利益的最大化,将最大限度的进行捕捞,久而久之,这种个体的理性逐利行为就会最终导致渔业资源的匮乏,进而造成所有渔民的捕捞量下降,使整个渔民集体的利益受损,从集体行为层面来看,这即为非理性。

传统的经济学理论假设人类是自私和绝对理性的,据此推断,社会困境问题似乎没有缓解的余地,困境中的各方必将出于己方的利益或对彼此的不信任而做出非合作的行为,最终导致集体的利益受损,这对于整个人类社会的进步与发展来说无疑是个巨大的不幸。正是出于对这种不幸的不可接受,早期社会困境领域的研究首当其冲地将目标设定在探求困境中的人们究竟能否做出亲社会的合作行为。针对这一问题,既往大量的实证研究已经表明,社会困境中的各方表现出了超出预期的合作水平,而且即使困境中各方的互动是匿名的和一次性的,也就是说合作行为不会为合作方带来名誉等方面的长远收益,人们依然倾向于进行合作(Amir, Rand, & Gal, 2012; Fehr &Fischbacher, 2003; Henrich et al., 2005; List, 2011;Mason & Suri, 2012; Paolacci, Chandler, & Ipeirotis,2010)。此外,当社会困境中合作行为的普遍存在被广泛证实后,有些研究者以认知的双加工框架为进路,通过操纵被试的决策时间或认知负荷来诱发被试的直觉式加工或反思式加工,发现高时间压力或高认知负荷均能够提升被试在社会困境中的合作行为水平,进而揭示出社会困境中的合作行为具有直觉自动性的特点(Evans, Dillon, &Rand, 2015; Rand, Fudenberg, & Dreber, 2015; Rand,Greene, & Nowak, 2012; Rand & Kraft-Todd, 2014;Rand, Kraft-Todd, & Gruber, 2015; Rand & Nowak,2013; Rand et al., 2014),这在某种程度上表明了人类具有亲社会的本能倾向。

然而,既往关于社会困境的研究中,个体与集体的利益冲突更多的是聚焦于某种正向的价值或结果,例如,在公共物品困境中,一般情境为当集体成员的贡献达到一定额度后,集体将获得一笔额外的奖励或资源并平均分配给所有个体或供所有人使用,这实际为一种正向的收益情境,个体所面对的是令自己多获益而集体少获益还是令自己少获益而集体多获益的决策困境。而在现实生活中,个人利益与集体利益的冲突有时是聚焦在某种负向的价值或结果上,即个体所面对的是令自己少损失而集体多损失还是令自己多损失而集体少损失的决策困境。例如,面对集体投资的失败,如何共同分担亏损。行为经济学领域的研究已经表明,等量的损失比等量的收益对个体的决策有更大的影响,因此导致个体在收益情境与损失情境下的行为决策表现出很大的差异(Kahneman& Tversky, 1979; Novemsky & Kahneman, 2005;Tversky & Kahneman, 1981)。那么,面对损失情境下的社会困境,个体还能否做出亲社会的合作行为呢?其特点又与收益情境下的合作行为会有何不同呢?对于上述问题,尚需展开进一步的研究和探讨。由于在损失情境下,个体做出亲社会合作行为需要付出更大的代价,因此对损失情境下社会困境中合作行为的探讨也能够更深刻的揭示人类亲社会性的本质。

综上所述,本研究将在经典公共物品困境与公共资源困境的基础上,通过操纵个体利益与集体利益冲突标的的效价,分别设置出收益情境以及损失情境下的公共物品困境与公共资源困境,依托两个实验,系统探究个体在两种情境下社会困境中的亲社会合作行为及其特点,进而为社会困境中合作行为的广泛存在提供佐证。实验一将采用问卷的形式初步探究个体在不同情境下的社会困境中的合作行为水平,实验二则在实验一的基础上,引入时间压力这一变量,在实验室情境中探究高时间压力对不同情境下社会困境中合作行为的影响,以期为社会困境中亲社会合作行为的直觉自动性特点提供新的证据。

2 方法

2.1 实验一

在经典公共物品困境和公共资源困境的研究基础上,参考Rand 等人(2012)的研究,设计2(情境类型: 收益vs. 损失)×2(困境类型: 公共物品困境vs. 公共资源困境)共4 类实验情境,通过问卷的形式予以呈现。问卷是对不同情境下两类社会困境的文字描述,被试仅需根据描述做出相应的决定,并将愿意投放或者拿取的金额填写出来即可。

2.1.1 被试

从大学校园招募的300 名被试参与了此次实验,有效回收问卷283 份(181 名女性和102 名男性),平均年龄22.46 岁,标准差为3.30,其中收益情境下的公共物品困境问卷71 份,收益情境下的公共资源困境问卷73 份,损失情境下的公共物品困境问卷68 份,损失情境下的公共资源困境问卷71 份。

2.1.2 程序

在大学校园随机发放问卷,每位大学生仅填写一类问卷,问卷填写完成后使用SPSS20.0 统计软件进行数据的录入及统计分析。

2.2 实验二

2.2.1 被试与设计

从大学校园招募的120 名被试参与了本次实验(72 名女性和48 名男性),平均年龄21.31 岁,标准差为2.48。实验采用2(情境类型: 收益vs. 损失)×2(困境类型: 公共物品困境vs. 公共资源困境)×2(时间压力类型: 有时间压力vs. 无时间压力)混合实验设计,其中,情境类型为被试内变量,困境类型与时间压力类型为被试间变量。分配至各实验水平的被试在年龄、性别和受教育程度上均进行了匹配。所有被试实验前均知情同意,实验结束后获得相应报酬。

2.2.2 程序

在经典公共物品困境和公共资源困境任务基础上,参考Rand 等人(2012)的研究,设置出了收益情境和损失情境下的公共物品困境任务和公共资源困境任务,并通过限定被试的决策时间营造高时间压力情境诱发被试的直觉式加工过程(Rand et al., 2012)。情境类型和困境类型的操纵即通过四种任务的描述实现,而时间压力的操纵则参考Rand 等人的研究,有时间压力组的被试需在10 秒内完成相应的输入,无时间压力组的被试则没有决策时间限制。

实验流程改编自Rand 等人(2012)的研究,被试进入实验室后,被告知研究共由当天参与实验的4 名被试构成,但为了保持匿名性,被试将在不同时段独立前来完成实验,且他们在实验任务中的决定将会影响彼此的实验报酬。实验报酬由两部分组成,一部分为固定的基础报酬,另一部分则由分到同一组内的四名被在实验任务中的决策决定。实验报酬在当天全部实验结束后,根据实验任务规则计算每位被试的报酬,并通过微信支付。在将上述情况向被试介绍完毕后,开始正式实验。实验在电脑上完成,指导语依次呈现给被试,要求被试按照指导语完成相应的操作。首先是“欢迎界面”,本界面告知被试其会受到隐私保护,在接下来的任务中仅需根据指导语及个人意愿做出相应操作即可。然后呈现的是“任务一规则”界面,在本界面将会描述2(情境类型:收益vs. 损失)×2(困境类型: 公共物品困境vs. 公共资源困境)四种实验任务中的一种。随后为“任务一决策”界面,被试需要根据任务一规则输入自己想要投放或者拿取的金额;在本界面,有时间压力组的被试必须在10 秒内完成输入(此时在界面上方将有倒计时呈现),而无时间压力组的被试则没有时间限制但必须在10 秒以后才可输入。在此之后的两个界面为“任务一操纵检验”,被试需要回答两个问题,以确认其是否正确理解了任务一的规则。接下来被试可在“休息”界面短暂休息,之后再继续任务二,任务二的流程与任务一相同,依次会出现“任务二规则”界面、“任务二决策”界面和“任务二操纵检验”界面。对于同一个被试而言,任务一与任务二的困境类型和时间压力类型均相同,但情境类型不同,两类情境出现的先后顺序在不同的被试间进行了平衡。

3 结果

3.1 实验一结果

参照既往社会困境研究的文献(Dawes, 1980;Dawes & Messick, 2000; Rand et al., 2012; Rand &Kraft-Todd, 2014),被试在社会困境任务中合作水平的计算方法如下:在收益情境下的公共物品困境中,以被试投放到公共资产中的金额作为其合作水平的指标;在损失情境下的公共物品困境中,以被试保留的个人债务金额作为其合作水平的指标;在收益情境下的公共资源困境中,以被试留置于公共资产中的金额作为其合作水平的指标;在损失情境下的公共资源困境中,以被试拿取的需个人承担的债务金额作为其合作水平的指标。

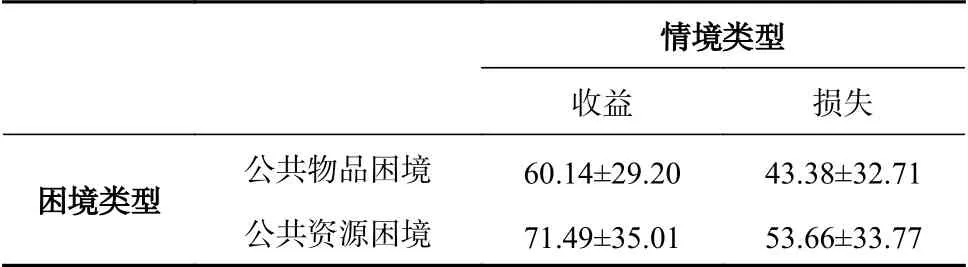

被试在收益和损失情境下两种社会困境任务中的合作水平见表1,图1。2(情境类型: 收益vs.损失)×2(困境类型: 公共物品困境vs. 公共资源困境)方差分析结果显示情境类型的主效应显著,F(1, 279)=19.70,p<0.001,η=0.07;困境类型的主效应显著,F(1, 279)=7.71,p<0.05,η=0.027;情境类型与困境交互作用不显著,F(1, 279)=0.02,p>0.05,η<0.001。

表1 被试在收益和损失情境下两种社会困境任务中的合作水平(M±SD)

3.2 实验二结果

3.2.1 操纵检验结果

在本实验中,每位被试完成了两项任务,关于每项任务均设置了两个操纵检验问题以确认被试是否正确理解了任务规则。只有对四个操纵检验问题全部回答正确的被试,其实验数据才会被纳入统计分析。根据操纵检验的结果,16 名被试未能正确回答所有的操纵检验问题,在相应结果分析部分被剔除。

3.2.2 合作水平分析

被试在四种任务中合作水平的指标与实验一中的计算方法相同。

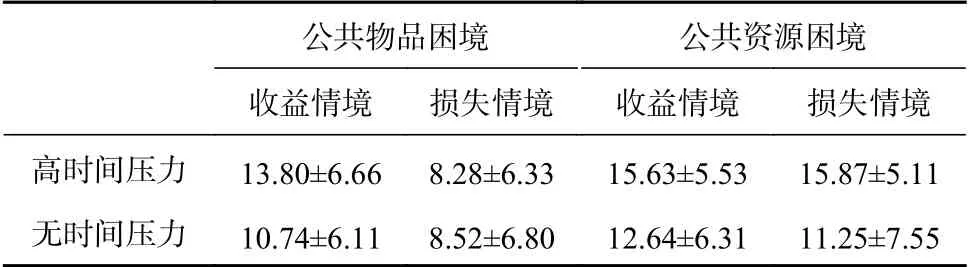

被试在各实验条件下的合作水平见表2,图2。2(情境类型: 收益vs. 损失)×2(困境类型: 公共物品困境vs. 公共资源困境)×2(时间压力类型:有时间压力vs. 无时间压力)重复测量方差分析结果显示时间压力的主效应显著,F(1, 100)=5.99,p<0.05,η=0.057。情境类型的主效应显著,F(1, 100)=11.39,p<0.05,η=0.10。困境类型的主效应显著,F(1, 100)=10.89,p<0.05,η=0.10。情境类型与困境类型的交互作用显著,F(1, 100)=6.28,p<0.05,(见图3)。进一步的简单效应分析发现,在公共物品困境中,被试在收益情境下的合作水平显著高于损失情境下的合作水平,F(1, 100)=17.33,p<0.001,η=0.15;而在公共资源困境中,被试在收益情境下的合作水平与损失情境下无显著差异,F(1,100)=0.38,p>0.05,η=0.004。其它交互作用均不显著。

表2 不同时间压力下被试在收益和损失情境下两种社会困境任务中的合作水平(M±SD)

4 讨论

本研究拟考察当社会困境中个体利益与集体利益的冲突聚焦于负向结果时,个体能否做出牺牲个体利益的合作行为,以及这种合作行为是否依然具有直觉自动性的特点。实验一结果发现,不论是在收益情境下还是在损失情境下,被试在社会困境任务中均表现出了较高的合作水平,但收益情境下的合作水平高于损失情境下;而相较于公共物品困境,在公共资源困境中被试表现出更高的合作水平。实验二结果发现,无论是在收益情境下还是在损失情境下,时间压力均提升了被试在不同类型的社会困境中亲社会合作行为的水平;而与此同时,无论有无时间压力,在公共物品困境任务中,收益情境下被试的合作水平高于损失情境下的合作水平,但被试在公共资源困境任务中的合作水平则未受到情境类型的影响。

实验一和实验二的结果较为一致的表明即使个体所面对的是损失情境下的社会困境,其仍可做出为了集体而牺牲自我利益的合作行为,揭示出社会困境中的亲合作行为具有一定的跨情境性;但与此同时,我们也不应忽视研究结果所表现出的损失情境对亲社会合作行为的调节作用。行为经济学领域的研究表明等量的损失比等量的收益能够产生更大的主观效用,进而使人们产生出损失厌恶,广泛的影响着人们在政治、经济等诸多领域的决策行为(Bokhari & Geltner, 2011;Kahneman & Tversky, 1979; Milkman, Mazza, Shu,Tsay, & Bazerman, 2012; Nicolau, 2012; Novemsky &Kahneman, 2005; Pope & Schweitzer, 2011; Tversky &Kahneman, 1981)。因此,在本研究中被试所表现出的在损失情境中合作水平的下降,有可能是因为个体对损失的规避或者说厌恶造成的。但与实验一的结果相比,实验二的结果略有不同,即发现在公共资源困境中,被试在损失情境下的合作水平虽低于收益情境下,但这种差异未达到显著。对此,一个可能的原因是实验一中被试的行为决策并不会实际影响其实验报酬,而实验二中被试的最终报酬与其行为决策具有直接的关系,且两个实验所涉及的冲突标的金额有所不同,前者是后者的5 倍;是否是由于这种冲突标的的虚拟性以及标的数额的差异性影响了被试在不同情境下社会困境中的合作决策,尤其是在损失情境下公共资源困境中的合作行为水平,还有待开展进一步的针对性研究予以验证。

实验二还进一步操纵了被试决策时间的变化,主要探讨了时间压力对于收益和损失情境下被试在社会困境任务中合作行为的影响。结果发现,高时间压力条件下被试的合作水平显著高于无时间压力条件下,而且这种差异具有跨收益和损失情境的一致性。既往研究已经表明高时间压力下个体的决策会更多的依赖于直觉式加工,而无时间压力时会有更多的反思式加工的卷入,因此高时间压力下所表现出的行为能够反映个体的直觉倾向(Cone & Rand, 2014; Kovarik, 2009; Lotz,2015; Rand et al., 2012; Rand & Kraft-Todd, 2014;Rand, Newman, & Wurzbacher, 2015; Rand et al., 2014;Roch, Lane, Samuelson, Allison, & Dent, 2000; Schulz,Fischbacher, Thöni, & Utikal, 2014)。而且既往考察时间压力对收益情境下合作行为影响的研究认为,时间压力对合作行为的促进作用表明社会困境中的合作行为具有直觉自动性的特点(Rand,Fudenberg, et al., 2015; Rand et al., 2012, 2014; Rand &Kraft-Todd, 2014)。基于此,并结合本实验的结果,在一定程度上我们可以推论损失情境下的社会困境中的合作行为也具有直觉自动性的特点。

但值得注意的一点是,即使是在高时间压力下,损失情境中的合作水平依然低于收益情境中的合作水平,这表明个体对损失的规避并没有受到决策加工方式的影响。既往行为经济学领域的研究已经证明损失规避广泛存在于人们的决策行为中(Bokhari & Geltner, 2011; Kahneman & Tversky,1979; Milkman et al., 2012; Nicolau, 2012; Novemsky &Kahneman, 2005; Pope & Schweitzer, 2011; Tversky &Kahneman, 1981),而且来自于进化心理学领域的研究发现有些高级灵长类动物也同样存在损失规避行为(Brosnan et al., 2007; Chen, 2005; Flemming,Jones,Mayo,Stoinski,&Brosnan,2012;Lakshminaryanan, Chen, & Santos, 2008),因此,损失规避有可能是进化出的一种内在本能机制。那么,当高时间压力促使个体更多的进行直觉加工时,虽然个体的利他合作倾向得到了促进,但同时损失规避倾向可能并未受到影响甚至可能有所增强,因此即使在高时间压力条件下,损失情境下的合作水平依然低于收益情境下的合作水平。

此外,实验一和实验二的结果还共同发现,相较于公共资源困境,被试在公共物品困境中的合作水平较低。这一发现与Brew er 和Kramer(1986)以及McCusker 和Carnevale (1995)的研究结果相一致。McCusker 和Carnevale 认为公共物品困境需要个体将自己所拥有的财产拿出来,这对个体而言是一种即时的损失,而公共资源困境则要求个体从公共资产中拿取,这对个体而言是一种即时的收益;因此,McCusker 和Carnevale 认为由于损失规避的存在,所以,相较于公共资源困境,在公共物品困境中个体表现出较低的合作水平。然而,McCusker 和Carnevale 的观点却无法解释损失情境下公共物品困境中的合作水平低于公共资源困境中的合作水平。因为,依据Mc Cusker 和Carnevale 的观点推断,在损失情境下,公共物品困境需要个体将自己所负担有的债务拿取出来,这对个体而言是一种即时的收益;而公共资源困境则需要个体从公共账户中拿取债务自己承担,这对个体而言是一种即时的损失。因此,在损失情境下,公共物品困境是一种收益框架,而公共资源困境则是一种损失框架,那么,依据McCusker 和Carnevale 的观点,个体由于存在损失规避,在损失情境下,应当是公共资源困境中的合作水平低于公共物品困境中的合作水平,而实验结果却恰恰与此相反。对于损失情境下公共物品困境中的合作水平低于公共资源困境中的合作水平这一结果,结合De Dreu 和McCusker(1997)的观点,我们认为可能的原因在于,在损失情境下的公共资源困境与公共物品困境中,个体可能会更多的从集体角度考虑得失,因而使得损失情境下的公共物品困境对被试而言成为一种损失框架,而公共资源困境则为一种收益框架,进而呈现出损失情境下,公共资源困境中的合作水平高于公共物品困境中合作水平的结果。对于这一解释尚需进一步的研究加以探讨。

5 结论

综上所述,本研究系统考察了收益和损失两种情境下社会困境中的亲社会合作行为及其特点。研究结果近乎一致地表明,个体在收益与损失情境下的社会困境中,均能够做出较高水平的牺牲自我利益的亲社会合作行为,且两种情境下个体的亲社会合作行为均具有直觉自动性的特点。

Cooperation in Social Dilemmas in Loss Context