艺术视知觉中的“张力”理论

2019-06-05朱亚雷

朱亚雷

(河南大学 民生学院,河南 开封 475000)

我们对于张力一词并不陌生,在物理学的定义中,张力被解释为:受到拉力作用时,物体内部任一截面两侧存在的相互牵引力。可见在物理学的定义中张力是一种力的形式,正如平时生活中我们用的皮筋,随着手的拉力不同,皮筋的张力也会做出相应的反应。那么在艺术领域中张力是什么样的一种概念呢?

阿恩海姆是格式塔心理学美学的代表人物,他的格式塔心理学美学建立在现代心理学的实验基础之上。他认为视知觉是艺术思维的基础。并由此提出了张力理论,认为力的结构是艺术表现的基础,在其美术著作《艺术与视知觉》第九章中论述了张力理论。通读全文,阿恩海姆并没有单单围绕张力这一理论来论述,而是通过分析静态艺术作品中的运动、物理力、视觉力、运动与表现的关系等多个方面来进行阐述,力求通过心理学的角度来找到画面中的张力的本源。阿恩海姆主张多从视知觉的角度上去看,摒除传统的从人文社科方面来分析画面,让艺术作品回归本源,回归到看的阶段。

在阿恩海姆的美学理论中,画面中的张力是怎么形成,是什么让一幅静止的作品有了动感?阿恩海姆给出了一些答案,分别是倾斜、变形、频闪、物理力等。我们通过几副著名的艺术作品来对阿恩海姆的张力的形成理论进行解读。

首先来谈倾斜,在《艺术与视知觉》艺术的第九章中,提到了“不动之动”,在绘画和雕塑作品中,画面是静态的,但是在画面中我们却看到了一种力,这种力并不是客观存在的力,而是由画面中形状的倾向所造成的一种视觉力。如图1所示,《自由引导人民》是一幅由法国画家欧仁·德拉克罗瓦为纪念1830年法国七月革命而创作的油画作品。《自由引导人民》描绘的是硝烟弥漫的场面,画面中有受伤的、死去的人,然而人们对自由的渴望却丝毫没有收到影响。整幅油画气势磅礴,色彩与明暗对比强烈,结构紧凑,用笔奔放,充分展现了德拉克罗瓦浪漫的绘画风格,置身画面,其强烈的感染力似乎在号召每个观画着加入他们的战争。在整幅画面中,倒在地上的尸体、战斗的勇士以及高举旗帜的女子,构成一个稳定又蕴藏动势的三角形,高举旗帜的女子位于画面的竖黄金分割线上,战斗的勇士的头部位于画面的横黄金分割线上,三色旗位于三角形的定点。这幅作品采用三角形构图,使整幅画面产生一股向上的力。高举旗帜的女子象征着自由女神,女子右手坚定的高举着红色、白色、蓝色相间的三色旗侧身招呼着随后的勇士们,右侧少年右手高举着手枪紧随女子其后,左方勇士们同样高举武器蓄势待发,画面中对任务的塑造同样使整个画面传递给人一种向上的力。整幅画面以暗色为主题,女子上半身以及上半身后的硝烟为画面中最亮的部分,女子与身后的勇士、倒在地山的尸体在色彩上形成强烈对比,再一次加强了画面中向上的张力,丰富而炽烈的色彩和充满着动力的构图形成了一种强烈、紧张、激昂的气氛,使得这幅画具有生动活跃的激动人心的力量,产生一种喷涌勃发的生命力。

图1 自由引导人民

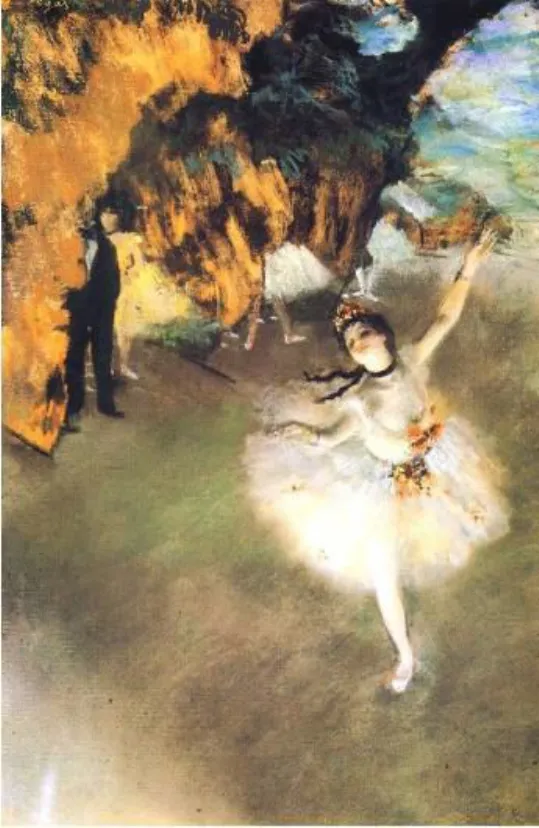

其次,看变形,图2德加的《舞台上的舞女》,在这幅画的内容似乎交待的并没有那么清楚,画家从高处向下俯视,舞女的动作还没有定格,舞女旋转的舞姿造成裙子的裙摆以及胳膊都有些模糊,旋转的力还反映在舞女后部的头发上。舞女处在画面偏右侧,位置游离不定,似乎下一个动作就会离开画面。首先画家从高处向下看,造成了舞女比例变形,观看者以以往的视觉经验,渴望舞女恢复正常,观者的渴望与已成型的画面形成了矛盾,舞女的张力变的更为突出,画家用一个游离不定的位置和俯视的角度来安排这幅画的主角,加强了观看者与画面的矛盾,使舞女产生动感。然而,画面中的张力不仅仅如此,画家对室内的灯光和其他的舞者做了更加大胆的处理,在德加笔下,舞台灯光布景与舞者的衣服融为一体,右上角的舞者像是陷身火海,绿色的地毯也因为运动而看不清楚。灯光的反射与流动的地毯,使得整幅画面动感更强,衬托这光照下的主体舞者更加轻盈飘逸,画面变得绚丽变幻,成为一个美的世界。画面中德加对主体舞者、背景舞台、灯光以及地毯不同程度的模糊处理,造成了一种现实生活中的运动感。德加通过对舞者透视的变形以及整体的模糊感,使得画面中的张力一次又一次的加强,将一种变换着的、幻想的和记忆中的动态印象从自然现象的束缚中解放出来并用写实的方式再现出来。这恰恰与阿恩海姆的张力形成理论一致。

图2 舞台上的舞女

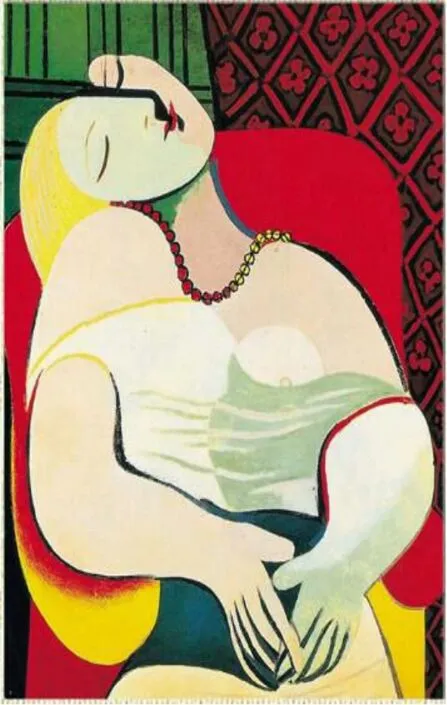

再来谈频闪,频闪一词经常被用到摄影中,如我们在生活中使用的手机连拍,同一事物在不同时间下的状态变化,从而产生的动感。画面中的频闪可以通过单个作品完成,在毕加索的许多作品中都可以看到画面中的频闪,作为立体派的代表人物,毕加索早期受塞尚的影响,塞尚发现要维持传统的单点透视根本是不可能的,艺术家只要稍微向左或向右移动,便足以改变视野与构图。塞尚忠实于自己的双眼,企图表达多重视野,认可视点移动的事实。毕卡索更进一步由许多想像的角度去探究他的主题。在其作品图3《梦》中,毕加索只用线条轮廓勾画女性人体,在女性的面部处理上,毕加索采用分解立体的手法,从不同的角度来对模特进行观察描述,然后进行组合。这一做法,彻底颠覆了已往传统的画法,使得毕加索成为现代艺术的创始人,也是西方现代艺术史上的一次革命性突破。

图3 梦

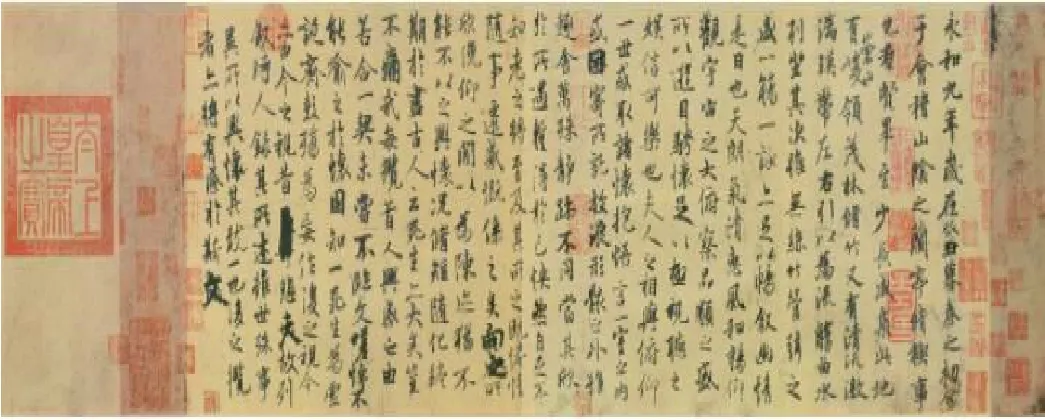

最后谈物理力转化的张力,在阿恩海姆的《艺术与视知觉》中提到的物理力是指艺术家使用工具时用的力。我们常见的书法作品便是物理力转化为张力的集中体现,书法作为我国传统的艺术形式,在我国历史上由来已久,我们来赏析图四王羲之的《兰亭集序》,如图4所示整幅书法书写规整,偶尔有涂抹却依然不失书圣的洒脱风采,细细品读并没有发现一条水平横线和一根笔直的竖线,而恰好是那些适度的弧形线条构成了整体上动势之美。在《兰亭集序》324个字当中,一共有二十一个“之”,但是二十一个“之”字却都不相同,这只有两笔的“之”字被王羲之表现了二十一种样式,在各处段句中发挥出不同的作用,

图4 兰亭集序

手腕的物理力被王羲之运用的出神入化。书法中墨水又分五色,五色为干湿浓淡焦,根据不同含水量的墨水,又可以形成不同的艺术效果,可以多元化的表现书法的气势与情感,所呈现的视觉里效果皆为不同。初学写毛笔一字时,简单一笔也需要有启程转折,提顿拉到最后的收尾,如同音乐要有低音与高音,书法也有韵律之美。书写口字,田字之类的字时,右上角往往会有一个方角的转折,而右下角也会故意向内提出一个锐角,使得字体显得棱角分明,衔接复笔的地方产生一种凝重牢固,稳妥坚实之力。在书写刘字、到字之利刀时,大多数人都习惯将最后一笔向内弓进,起笔的上下又处在同一条垂直经线上,从而构成一种内压之力。舒同先生的书体为什么讨人喜欢?只要我们稍为留心一下就会发现:舒体的造型差不多都是向外张的弧线用笔,因此在视觉上形成张力的冲击美感。

在阿恩海姆的艺术“张力”理论中,最后还提到张力与简化之间的关系,阿恩海姆说“一切直觉都趋向最简化的样式”。艺术家却非常喜欢在作品中制造非简化的形式。简化与张力可以共存吗?显然是可以的,一幅作品中如果只有简单的秩序是很乏味的,正如字库里的横平竖直的黑体字,无法让人产生更多的美感与趣味。而一副好的书法作品,可能大致看来也是整齐划一,但是细细推敲,每个字都不尽相同,有自己独特的气势。

由此看来,张力与简化虽然矛盾却可以有机的结合在一起,正如我们日常所说的细节决定成败,一副好的作品不仅仅要求整体效果出色,细节的地方也要求处处到位,进而才能成为较为完整的艺术形式。

无论在艺术创作中,或是对艺术学的理论研究中,阿恩海姆的视知觉理论都为我们开辟了一条新的思路,给予艺术家们更为广阔的创作空间,使艺术发挥出更为磅礴的生命力。