论网络社交媒体场域下“吉林雾凇”的形象建构

2019-05-28张兰月吴英哲

张兰月 吴英哲

(吉林动画学院,吉林 长春 130000;中国工商银行吉林分行,吉林 长春 130000)

当今媒介技术高速发展,媒介形态迭代更新,整个媒体宣传工作不断出现新的转机和拐点。2019年1月,中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习,中共中央总书记习近平强调“推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。”这说明,仅仅依赖传统媒体的单一宣传模式已经成为历史,而基于新媒体平台,大力发展年轻受众的新型宣传模式,正伴随着5G时代的到来,成为各地宣传报道的新起点。地方媒体与宣传机构必须牢牢抓住机遇,紧跟时代步伐,才能找到属于自身的宣传创新之路。

媒介的发展,催生出全媒体宣传模式,更打造出新型城市宣传模式。这种模式大多以建构城市形象为目标,宣传过程是将城市塑造成一种品牌,将地区文化提炼成品牌文化,并将其进行全球传播和推广。基于目前繁荣多样的媒介平台,各个城市完全可以凭借创新思路,跳出桎梏,找到适应各地的多样化宣传方式和地区形象建设新渠道。本文着重探讨在网络社交媒体场域下“吉林雾凇”的形象建构问题,以期为全媒体城市宣传模式找到创新突破口。

一、“吉林雾凇”形象源起

中国四大自然奇观分别是桂林山水、云南石林、长江三峡与吉林雾凇。其中的吉林雾凇景观最为独特,是因特殊的自然环境而不定期形成的,可以说是自然馈赠人类的礼品。雾凇也叫"树挂",是雾气和水汽遇冷凝结在枝叶上的冰晶。吉林市上游建有丰满水电站,因此市区内的松花江畔在冬季合适的气候条件下,就会形成著名的“吉林雾凇”奇观。

自1991年起,吉林省依托雾凇旅游资源开始举办“雾凇冰雪节”。首届吉林雾凇冰雪节由吉林市主办,距今已有二十八年的岁月洗礼。2018年12月,第二十四届吉林国际雾凇冰雪节开幕,标志着这一节庆盛事的延续,催促着“吉林雾凇”形象认知的再次深化。而在全媒体时代,网络受众对“吉林雾凇”形象的认知程度,将直接关系到吉林国际雾凇冰雪节的举办情况,更将影响到城市形象建设与旅游产业发展。

所以,凭借得天独厚的自然优势以及长期以来的历史积淀,“吉林雾凇”的形象建构问题完全可以作为全媒体城市宣传研究的突破口。并且对该问题的探讨,有利于推动当地旅游产业发展,有利于打造和推广城市形象,更有利于探寻新媒介环境下地方媒体宣传的崭新道路。

二、网络受众对“吉林雾凇”的形象认知

全媒体宣传的重点在新媒体平台上,是以新媒体带动传统媒体进行整合发展。全媒体宣传的受众主要是不分地域的网络受众,他们是宣传内容的受传者,同时也是传播者,在整个宣传工作中能够发挥主观能动性,占有非常重要的地位。所以本项研究着重在网络社交媒体场域下,运用统计数据分析网络受众对“吉林雾凇”的形象认知程度。

根据传播学中的“议程设置”理论,大众传播具有一种为公众设置“议事日程”的功能,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种“议题”不同程度的显著性的方式,影响着人们对周围世界的“大事”及其重要性的判断。所以网络受众在社交媒体平台交流交换的信息,能够体现他们对周围事件重要性的判断,更能体现媒体宣传的信息传播效果。在网络社交媒体所传播的内容中,“吉林雾凇”的提及频次将直接与其形象认知程度相关。

根据传播学中的“培养”理论,大众传媒的倾向性会影响人们心目中的“主观现实”,这与实际存在的客观现实可能存在很大偏差,并且这种影响是一个长期的、潜移默化的“培养”过程。网络受众经过多年的传媒“培养”,早已对“吉林雾凇”形象建立起不同维度的主观形象认知。这种固有认识极其可能影响后续媒体宣传的信息传播效果,从而导致人们对“吉林雾凇”形象的认知长期单一化和片面化。

三、“吉林雾凇”形象长期及实时感知度

基于以上理论设想,本研究采用网络内容分析法,对当前青年聚集的主要网络社交媒体平台,进行相关数据统计,以期明晰当前网络受众对“吉林雾凇”形象感知的程度和维度。具体研究分成长期形象感知研究和实时形象感知研究两部分。

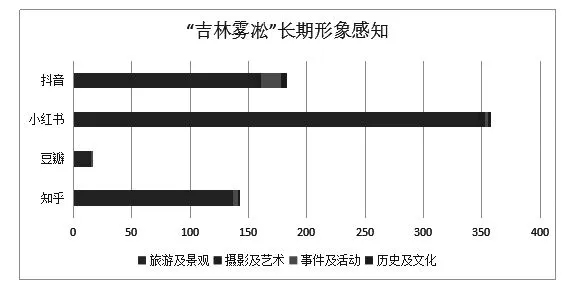

其一,为长期形象感知研究。此研究选取知乎平台、豆瓣平台、小红书平台、抖音平台四个集合文字、图片、视频内容的新媒体社交平台,统计平台上以“吉林”和“雾凇”为关键词的所有信息内容(时间截止至2019年1月)。将相关内容划分为旅行及景观、摄影及艺术、事件及活动、历史及文化四个维度,并分别统计其出现的频次。

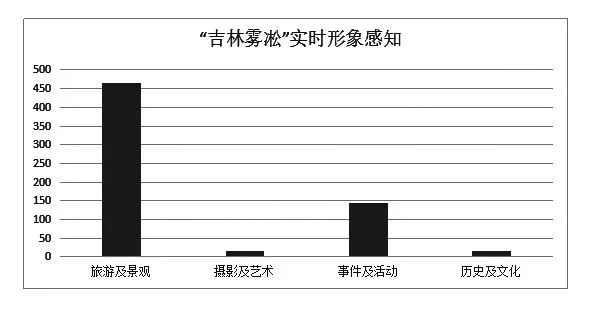

其二,为实时形象感知研究。此研究选取微博平台的原创文字、图片、视频内容,统计平台上以“吉林”和“雾凇”为关键词的近期信息内容(时间为2018年12月28日至2019年1月27日),时间段为第二十四届吉林国际雾凇冰雪节开幕后一个月。将相关内容划分为旅行及景观、摄影及艺术、事件及活动和历史及文化四个维度,并分别统计其出现的频次。

统计结果如图所示:

从长期形象感知研究来看,数据显示在各平台上“吉林雾凇”的相关内容极其匮乏。其中,知乎平台主要内容形式为问答和文章,有效内容167份;豆瓣平台主要内容形式为日志,有效内容17份;小红书平台主要内容形式为文字笔记和视频笔记,有效内容358份;抖音平台主要内容形式为短视频,有效内容183份。相较于平台上的热点内容,涉及“吉林雾凇”的内容过少,网络受众对其认知度极低。

将各平台进行对比,小红书平台数据稍高。其主要内容多涉及文本“雾凇岛”,主要发布者多为旅行社和客栈,是为商业宣传而传播的内容,并不属于受众自发传播行为。类似情况,在知乎平台和抖音平台普遍存在,说明网络受众对“吉林雾凇”形象的实际认知更为堪忧。

将各类别进行对比,旅游及景观类内容最多,呈现出单一和雷同内容倾向。各平台其余三类有效内容仅在10份以内,最多为抖音平台上的事件及活动类内容,其有效内容共有17份,大多涉及文本“开幕”,即展示吉林国际雾凇冰雪节开幕仪式。相较于人们对其它自然景观的多维度认知,数据说明网络受众对“吉林雾凇”形象的认知过于单一,难以形成相对立体且能够激发联想的认识。

从实时形象感知研究来看,数据显示吉林国际雾凇冰雪节开幕后,微博平台中“吉林雾凇”的相关内容有一定比例,但不具传播规模,共有有效内容621份。其中,旅行及景观类446份,摄影及艺术类15份,事件及活动类144份,历史及文化类16份。有效内容最多的旅行及景观类多涉及文本“雾凇岛”,事件及活动类多涉及文本“开幕”,此结果与长期形象感知研究结果一致。这说明在第二十四届吉林国际雾凇冰雪节开幕以后,本次宣传活动并没有影响网络受众对“吉林雾凇”的形象感知,整体认知情况依然不容乐观。

四、“吉林雾凇”形象的多维度建构

基于以上研究,当代网络受众对“吉林雾凇”形象的认知程度过低,且大多局限于旅行及景观单一类别,整体形象缺乏多维度建构。为解决这一问题,吉林国际雾凇冰雪节全媒体宣传模式,必须以青年群体为受众,以新媒介为主要平台,以多维度原创内容为重要支撑,探索出一系列切实有效的创新策略。

建构多维度“吉林雾凇”形象要围绕一个宗旨:那就是最大化地发挥地方媒体优势,确保在现有人力物力范围内,通过创新思路和资源整合,而实现最佳宣传效果。并且针对一个地区的宣传模式,要尽量做到可复制推广,尽可能应用于相似节庆及事件报道,形成当地全媒体宣传常态机制。

行之有效的“吉林雾凇”形象建构策略较多,如整合人力资源,在不影响正常工作的前提下,选派年轻力量组成临时专项组;以临时专项组为纽带,联通传统媒体与新媒体,实现多角度宣传报道;设置线上线下联动活动,激发全民参与热情,展示百姓创意成果;联合本地自媒体力量,借助其网络人气,进行全面立体宣传;发挥明星效应,邀请吉林籍明星回乡做客,制造话题借势传播;瞄准网络综艺及网剧,植入相关话题,建构多维度形象;将“吉林雾凇”打造成全产业IP,文化及设施围绕该主题进行整合,使其成为城市品牌。

“吉林雾凇”作为中国四大自然奇观之一,是城市独有的财富和宝藏。但一直以来,由于雾凇奇景不能在任何季节任意观看,外地游客很难对其形成完整认识。为此,“吉林雾凇”想在网络受众心目中建立起深刻且永久的形象,就必须使之成为全媒体时代的流行元素。相信在不远的将来,“吉林雾凇”将不只是一张城市名片,而更会是一个城市品牌,它将引领整个城市走进享誉世界的新时代。