预见性护理干预对预防骨科患者深静脉血栓形成的作用研究

2019-05-16朱施翠

朱施翠,李 玲,陈 霞

(中国科学技术大学附属第一医院,安徽 合肥 230036)

深静脉血栓是临床上较为常见疾病之一,好发于骨科疾病患者中,主要是指深静脉腔内血液发生不正常凝结,继而对静脉腔起到明显阻塞作用,可引起静脉回流障碍等,最终对患者身体健康造成不利影响,因此在临床上提前对患者实施干预措施尤为重要,有利于降低深静脉血栓形成风险,从而促进患者术后的康复,对改善预后及生活质量具有积极作用[1、2];我科为了探讨预见性护理干预对预防骨科患者深静脉血栓形成的作用,选取2017年02月至2017年11月收治的200例骨科患者为研究对象,患者认知功能正常,同意参加本次研究,签署知情同意书,经医院伦理委员会批准。见正文描述:

1 资料与方法

1.1 临床资料

本次研究对象选取方法:对入院患者先进行Autar评分,得分≥10分且经过B超检查未有血栓形成的患者纳为本次实验对象,最终选取200例骨科患者。研究时间为2017年02月至2017年11月,按照抽签方式的不同分为两组,即观察组给予预见性护理干预、对照组给予一般护理干预,各100例,且对两组患者的深静脉血栓发生率、D-二聚体水平及护理满意度进行观察及评估。

观察组男女性别之比为54:46;平均年龄值(53.12±1.21)岁,年龄范围35-71岁;其中合并高血压共45例、合并糖尿病共30例、合并高血脂共25例。对照组男女性别之比为51:49;平均年龄值(53.17±1.24)岁,年龄范围36-71岁;其中合并高血压共43例、合并糖尿病共31例、合并高血脂共26例。临床资料对比无明显差异,P大于0.05,存在可比性。

1.2 方法

对照组方法--给予科室规定的常规护理,即按照医遵实施药物治疗及口头健康教育等。

观察组方法--给予预见性护理干预,如下叙述:

(1)术前护理:①健康教育:护理人员制作宣传海报,张贴于病房,同时主动向患者与家属介绍深静脉血栓形成的原因、临床症状、所造成的后果及防护措施等;利用PPT及视频等方式加深患者与家属的印象及重视程度,并定期举办讲座,邀请患者及家属参与,以便于积极配合治疗工作,主动进行被动肢体锻炼。②心理疏导:骨科疾病存在一定突发性,尚未做好心理准备,且难以承受,即以悲观及焦虑等情绪表达,因此护理人员应通过评估患者的心理状态实施针对性开导措施,告知患者只有积极配合护理人员工作才能增加康复几率,否则反之,可利用恢复较好的同种病例对患者进行鼓励,以便于增强战胜疾病信心,从而积极配合康复治疗工作。③饮食护理:饮食遵守清淡、易消化原则,且富含纤维素、蛋白及维生素等,慎食高脂肪类食物,能够对血液粘稠度起到明显增强作用,继而在一定程度上影响患者的血流速度;除此之外,告知患者每天饮水量应大于3000ml,对降低血液粘稠度具有积极作用。④体位护理:指导患者患肢抬高15°-30°,且高于心脏水平,可对静脉回流起到明显促进作用;与此同时定期监测患者的D-二聚体水平,若是数值为阳性,则需对患者进行一对一干预,告知患者禁止将枕头放置于患肢下,以免造成过度弯曲,继而对静脉回流造成不利影响。⑤功能锻炼:于患者入院后由护理人员教会家属功能锻炼方法,并定期进行检查、指导,以便于促进静脉血液回流,与此同时指导患者进行被动、主动伸展及肌肉收缩活动等。

(2)术后护理:①功能锻炼:由护理人员演示,教会家属,待患者麻醉清醒及生命体征平稳后需主动为患者进行下肢肌肉按摩,每隔30分钟进行一次,一次时间控制为10分钟左右,与此同时指导患者进行被动的屈伸运动,包括髋关节、膝关节、趾关节,遵守远端至近端原则,一天3次,一次时间控制为15分钟左右;与此同时可借助CPM机为患者早期进行患肢被动及主动锻炼;除此之外,通过定期按摩以起到提高肌肉泵的作用,有利于进一步促进静脉血向心流动,对减少静脉血栓形成风险具有积极作用。②静脉保护干预:为患者建立静脉通道应禁止选择下肢,且避免在同一血管进行连续穿刺,以免对血管内皮造成不良影响。③病情观察:护理人员需加强巡视力度,通过密切观察患者的下肢颜色、皮肤温度等情况,与此同时定期对双下肢周径进行测量,一旦双下肢周径差大于0.5cm,需立即告诉医生进行有效处理。④体位护理:定期协助患者进行翻身,且在帮助患者翻身后置于功能位,于平卧位时应将双膝至足部放置软枕上,抬高患肢(15°-30°);于侧卧位时需错开上下膝关节,且在双腿之间放置软枕,以便于促进静脉回流。⑤药物干预:按照医遵为患者静脉滴注低分子肝素等药物,可在一定程度上预防静脉血栓的形成。⑥机械预防:借助弹力袜、充气式裤腿泵等工具促进静脉回流,以达到预防静脉血栓的形成的目的。

1.3 观察指标

观察且评估两组200例骨科患者的深静脉血栓发生率、D-二聚体水平及护理满意度。D-二聚体水平分别在入院时和出院前进行检测。护理满意度[3]---于出院前一天向患者采用问卷调查表进行评估,分值0-100分,分为三个等级,其中一级满意(得分大于或等于86分)、二级满意(得分为65-85分)、三级满意(得分小于65分)。

1.4 统计学方法

运用SPSS20.0分析本文数据,计数资料采用率(%)表示,进行x2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,以P<0.05表示对比数据存在统计学意义。

2 结 果

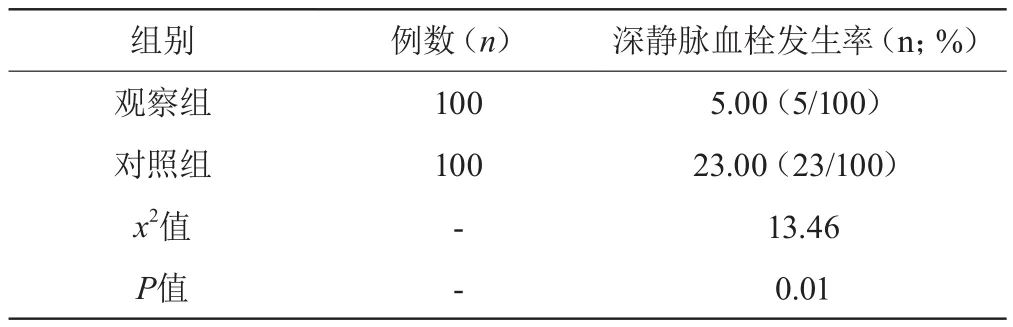

2.1 对比深静脉血栓发生率

见下文数据可看出观察组深静脉血栓发生率低于对照组数据,P值小于0.05。

表1 两组深静脉血栓发生率比较

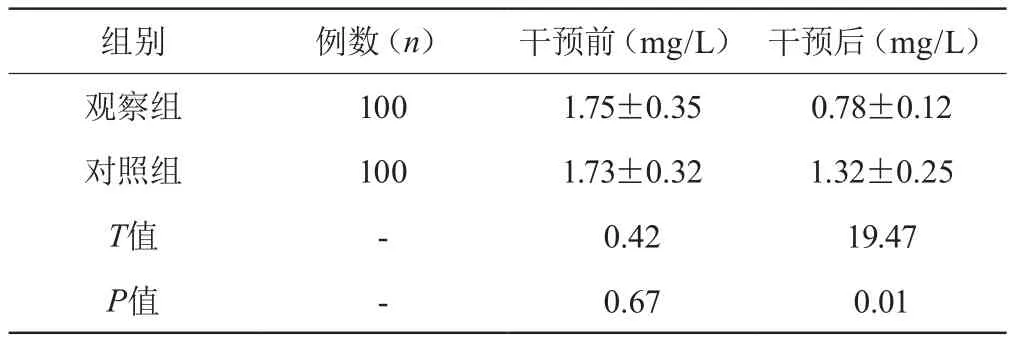

2.2 对比D-二聚体水平

见下文数据可看出观察组干预后的D-二聚体水平低于对照组数据,P值小于0.05。

表2 两组D-二聚体水平比较

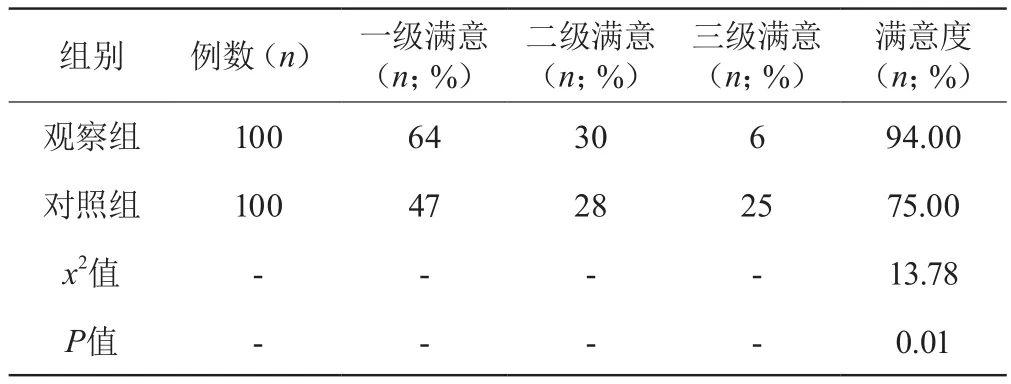

2.3 对比护理满意度

见下文数据可看出观察组护理满意度高于对照组数据,P值小于0.05。

表3 两组护理满意度比较

3 讨 论

深静脉血栓是临床上较为常见并发症之一,主要是一种静脉回流障碍性疾病,好发于骨科患者中,因为该类患者受外伤的影响被迫长期卧床,继而导致静脉内血液发生凝结,且在一定程度上阻碍正常血液循环,最终导致机体局部血液发生供应不足等现象[4];而形成深静脉血栓因素在于以下几点:①卧床时间较长,易导致血液缓慢,发生血液滞留等现象;②下肢失去自由活动能力,能够在一定程度上加重血液缓慢程度;③外伤及手术治疗均属于应激源,可进一步加重血液的高凝状态;④长期实施静脉穿刺或所注射的药物具有强烈刺激性,均可血管内膜造成不同程度的损伤;⑤由于生活不能自理,为了不给家人增添麻烦,会适当控制饮水量及进食量,从而导致血液浓缩,且明显增加血液粘稠度;因此在临床上对该类患者实施有效护理干预尤为重要,对降低深静脉血栓发生率具有积极作用[5、6]。

预见性护理干预在临床上得到广泛应用及推广,是一种新型的护理理念,与以往护理模式大不相同,主要是将被动护理转化为主动护理,通过提前对患者发生并发症风险因素进行评估,继而实施相应安全有效措施,以便于在最大限度下降低并发症发生率,对改善患者生活质量及预后具有重要意义;该护理内容主要围绕围术期所开展,即术前通过健康教育、心理疏导等措施以达到缓解患者负面情绪的目的,且适当进行合理饮食、正确体位及早期被动锻炼指导[7];而术后则通过给予病情观察,以便于及时发现深静脉血栓,利用CPM机为患者进行被动及主动锻炼,以达到进一步改善血液循环的作用;与此同时可在患者卧床期间利用弹力袜等工具促进静脉回流[8];于本次研究结果中可发现观察组经预见性护理干预后深静脉血栓发生率低于对照组经一般护理干预后数据,P值小于0.05;与吴攀英学者[9]研究结果一致,即试验组经护理后仅发生1例下肢深静脉血栓、百分比为3.23%,而对照组经护理后发生7例下肢静脉血栓、百分比高达22.58%,两组对比数据存在明显差异,P值小于0.05;由此说明实施预见性护理干预意义重大,能够在减少深静脉血栓风险的基础上促进患者康复。

曾有学者研究表明:形成深静脉血栓因素与长期卧床、手术创伤具有直接关系,尤其是老年人存在较高的发病率,可随着身体机能退行性改变,导致免疫力下降,继而在一定程度上增加静脉血栓形成风险,为此笔者认为对该类患者实施预见性护理干预尤为重要,通过判断患者的病情发展提前拟定科学、合理的护理计划,以达到干预病情发展的目的,对促进患者康复具有重要意义[10、11];由此说明实施预见性护理干预具有较高临床价值,能够在明确护理重点及针对性防治措施的同时进一步改善患者预后。

总而言之,预见性护理干预应用于骨科患者中具有较高的临床价值,能够在降低深静脉血栓发生率的基础上提高患者满意度,值得应用及推广。